中醫辨證治療不同證型消化性潰瘍的臨床效果觀察

劉 寧

(慶陽市西峰區人民醫院,甘肅 慶陽 745000)

消化性潰瘍在消化內科疾病中很普遍,也是多發病。十二指腸球部及胃潰瘍是最為常見的消化性潰瘍類型,任何年齡階段的人群都可能發生該病。消化性潰瘍有極大的危害,常見的如胃穿孔、上消化道出血,嚴重的可誘發惡性病變。西醫治療以質子泵抑制劑、H2受體阻滯劑和胃黏膜保護劑為主,但年老體弱患者、復發性潰瘍、巨大潰瘍患者經西藥治療后可能會存在耐受性、副反應明顯、酸反跳等。中醫藥在消化性潰瘍的治療中具有重要作用,其具有價格低廉、副作用小、標本兼治等諸多優勢[1]。中醫思想強調辨證論治,對不同證型的消化性潰瘍實施針對性治療,但當前還比較缺乏關于不同消化性潰瘍中醫辨證治療療效的比較。本次圍繞消化性潰瘍中醫辨證治療有關內容予以分析,詳細如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

經醫院倫理委員會批準后,2020年1月—2021年1月收治的120例消化性潰瘍患者為研究對象,其中男78例、女42例;年齡:28~68歲,平均年齡(45.65±3.35)歲;病程時間:0.5~3.5年,平均病程時間(2.85±0.35)年。對患者進行中醫辨證,分為脾虛血瘀型(20例)、脾胃虛寒型(25例)、肝胃不和型(50例)、胃陰不足型(25例)。4組患者的一般資料比較,P>0.05。

納入標準:①綜合臨床各項檢查符合消化性潰瘍診斷標準;②無本研究所用中藥方劑禁忌;③認知功能良好;④能夠配合臨床治療;⑤患者以及家屬如實知曉本課題內容并自愿參與。

排除標準:①具有手術治療指證;②合并胃癌或者是其他惡性腫瘤,預期生存周期<3個月。

1.2 方法

1.2.1 肝胃不和型

肝胃不和型患者證見胃脘部疼痛,疼痛性質為隱痛或脹痛,疼痛時常波及后背或胸脅,患者多伴有飲食減少、泛酸及噯氣等癥狀,當患者的心理壓力較大或情緒波動較大時癥狀時常加重,患者的舌苔薄黃或者薄白,脈沉弦[2-3]。對此類患者以止痛理氣、和胃舒肝為治療原則,給予柴胡疏肝散加減治療。基本方包括芍藥10 g,川楝子9 g,柴胡10 g,炙甘草6 g,枳殼9 g,香附6 g。隨證加減:對惡心反胃的患者加代赭石20 g、半夏10 g、生姜10 g;對腹脹尤甚的患者,加廣木香、陳皮各10 g,砂仁9 g;對疼痛尤甚的患者,增加烏藥、元胡各10 g;對食滯噯氣的患者加萊菔子、麥芽、神曲各20 g;對吐酸尤甚的患者,加瓦楞子、烏賊骨各15 g。

1.2.2 脾胃虛寒型

此類患者證見胃脘疼痛,疼痛性質為隱痛,空腹時疼痛感明顯,進食后疼痛緩解,喜熱飲食,喜暖喜按,神疲乏力,四肢不溫,大便溏薄,舌淡苔白潤,脈沉遲無力或細[4]。對此類患者進行治療時,按照溫中健脾的方法進行治療,給予黃芪建中湯加減治療。基本方:黃芪20 g,木香6 g,炙甘草9 g,白芍15 g,桂枝9 g,大棗3枚。隨證加減:對中氣下陷的患者,增加柴胡15 g,枳殼12,升麻6 g;對嘔吐的患者增加吳茱萸6 g;對泛吐清水較多的患者增加陳皮15 g,茯苓、半夏各9 g;對泛酸的患者加入煅牡蠣6 g,海螵蛸6 g,煅瓦楞6 g。

1.2.3 胃陰不足型

此類患者證見胃脘疼痛,疼痛性質為灼痛或隱痛,部分患者嘈雜,部分患者饑餓時缺乏食欲,心煩不眠,大便干結,口唇干燥,舌質紅,少苔、無苔或少津,脈細數[5]。對此類患者治療以應當給予養陰益胃的治療方法,給予麥門冬湯加減治療。基本方:梗米18 g,玉竹15 g,黨參、麥門冬12 g,沙參、石斛各9 g,大棗3枚,甘草3 g。隨證加減治療:對大便干結的患者,增加火麻仁、瓜蔞仁各15 g;對胃脘痛、胃脘脹明顯的患者,增加玫瑰花、佛手花、川樸花各9 g;對胃脘嘈雜、口干舌燥的患者,加山楂、烏梅各12 g。

1.2.4 脾虛血瘀型

此類患者證見胃脘疼痛,疼痛位置固定,疼痛性質為刺痛,餐后疼痛感加劇,按壓則疼痛感進一步加劇,部分患者可見嘔血,患者舌質紫暗,存在瘀斑,脈弦或澀;實證出血來勢急驟,患者舌紅苔黃,脈弦數有力[6]。對此類患者進行治療時,以理氣止痛、化瘀通絡為治療原則,治療時給予丹參飲合失笑散加減治療。基本方:丹參15 g,白芍、赤芍、五靈脂各12 g,當歸、檀香、木香、生薄黃、(色)元胡各9 g,砂仁、甘草各6 g。隨證加減治療:當患者大便色黑時,加烏賊骨12 g,炮姜炭、地榆巖各9 g。4組均持續用藥3個月。

1.3 觀察指標與評價標準

觀察4組患者的總有效率、生活質量評分及復發率。

總有效率:結合患者治療前后的癥狀、體征、中醫證候積分及內鏡檢查結果評估療效。當治療后患者的癥狀體征明顯改善或消失,證候積分減少超過70%,且內鏡檢查顯示潰瘍基本消失,潰瘍無痕跡愈合或疤痕愈合時,判斷為顯效;當治療后患者的癥狀體征有好轉,證候積分減少超過30%,且內鏡檢查顯示潰瘍面積縮小超過50%時判斷有效;當未達到上述標準時判斷無效。顯效率、有效率數據均納入總有效率。

采用生存質量測定量表簡表(QOL-BREF)從生理、心理、社會關系及環境四個維度評估患者的生活質量,各領域得分越高則說明患者的生活質量越好。

觀察復發率。

1.4 統計學處理

采用SPSS 26.0統計軟件進行分析處理,符合正態分布的計量資料用()表示,多組間以單因素方差檢驗,組間采用獨立t檢驗,計數資料用%表示,采用卡方檢驗。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 治療效果

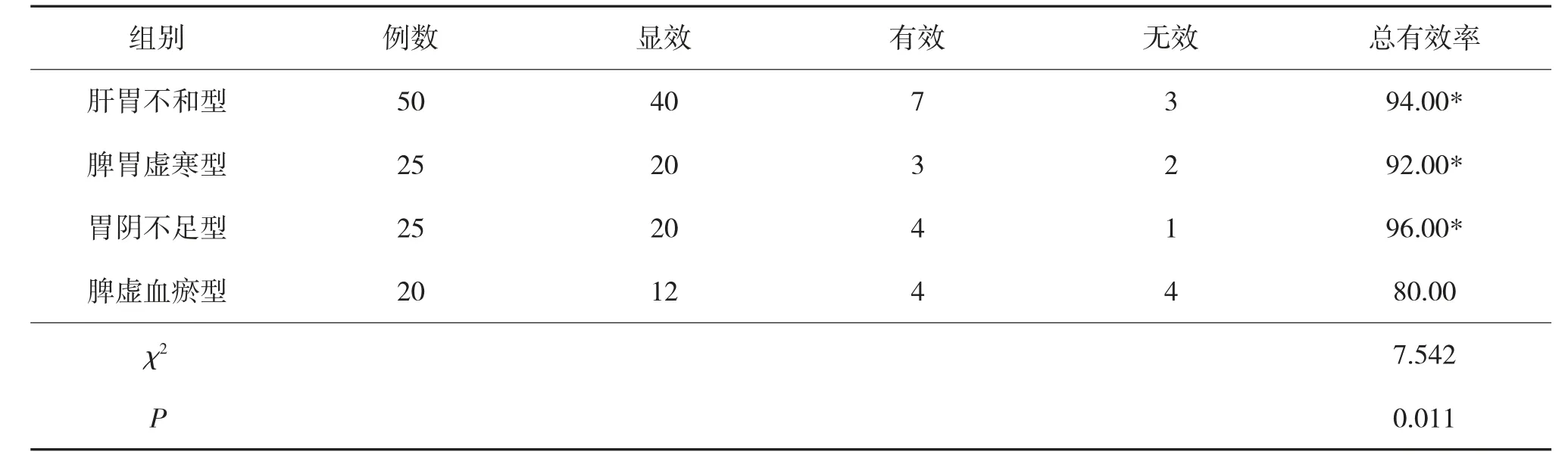

肝胃不和型、脾胃虛寒型、胃陰不足型患者臨床療效數值相當,均優于脾虛血瘀型患者,差異有統計學意義(P<0.05),見表1。

表1 比較4組總有效率 例(%)

2.2 生存質量評分

肝胃不和型、脾胃虛寒型、胃陰不足型患者生存質量評分數值相當,均優于脾虛血瘀型患者,差異有統計學意義(P<0.05),見表2。

表2 比較4組生存質量評分(,分)

表2 比較4組生存質量評分(,分)

注:與脾虛血瘀型相比較,*P<0.05

2.3 復發率

肝胃不和型復發率2.00%、脾胃虛寒型復發率0、胃陰不足型患者復發率4.00%,均低于脾虛血瘀型患者20.00%復發率,差異有統計學意義(P<0.05)。

3 討論

消化性潰瘍在西醫學中主要通過抑酸、保護胃粘膜、根除幽門螺桿菌藥物、抗感染等方法予以治療,能夠幫助患者改善癥狀,但是治療不徹底,患者容易出現復發,造成短時間內重復入院率較高。部分消化性潰瘍患者在四聯療法治療中還存在不良反應,造成患者出現中斷治療,影響總體療效。中西醫結合治療理念的發展使得中醫學在消化性潰瘍治療方面得到重要應用。

根據中醫理論研究與古代醫學典籍記錄,中醫學中沒有消化性潰瘍,西醫中的消化性潰瘍對應中醫學中的“胃脘痛”“痞證”等。與此同時,中醫在疾病治療方面強調辨證論治,即根據不同患者辨證分型及其對應的具體病因,靈活采取相關藥物幫助患者調理,使得患者治療更加徹底。各類證候之間,常相互關聯和影響,因此應結合病情注意觀察分析,抓住重點靈活地進行辨證論治能夠取得理想的療效[7-8]。

中醫治療消化性潰瘍時,治療的關鍵在于分清標本虛實,通常而言實熱證多見于疾病早期,虛寒證多見于久病的患者,病程更長的則可見虛實夾雜或血瘀證。消化性潰瘍患者最常見的中醫證型是肝胃不和型,這一證型在疾病早期常見。胃陰不足型消化性潰瘍時常受到情志因素的影響而引起發病,患者胃脘脹痛明顯,病偏于實,治療時應當給予對肝、胃進行同時治療,治胃宜通,治肝宜散,用藥時少用補氣壅滯的藥物,要以輕疏緩柔為指導思想。脾胃虛寒型多為久病或先天不足引起脾胃虧虛而引起,治療時應當以溫中健脾為治療思想,對胃陰不足的應當給予養陰益胃的治療方法[9-10]。脾虛血瘀患者久治不愈,而久病多淤,脈絡受淤血阻塞引起氣血運行補償而引起該病,對此類患者治療時應當給予理氣止痛、化瘀通絡的治療方法[11]。

生存質量是個體對心理安定感、對將來期待、滿足感、興趣及閑暇、家庭關系和工作及對疾病的態度等的綜合評價,通過綜合評價能形成對患者生存質量的客觀認識。因此,生存質量在評價臨床療效方面具有重要作用。本次研究結果顯示4種證型的消化性潰瘍患者經治療后,患者的總體療效比較理想,但不同證型患者的療效存在一定差異,肝胃不和型、脾胃虛寒型、胃陰不足型患者臨床療效、生活質量及復發率基本相仿,但3種證型的總有效率均高于脾虛血瘀型的總有效率,治療后生活質量評分均高于脾虛血瘀型的生活質量評分,復發率也均更低。無論消化性潰瘍患者證型如何,久病皆可入絡而引起淤血阻滯經絡,治療時應當給予理氣止痛、化瘀通絡的治療方法,溫陽后天之本,恢復臟腑功能,調暢全身氣機,從而讓淤消新生,邪祛血止。本虛標實之證治療時都較為困難,因此對脾虛血瘀型治療時或許需要更久的時間。

中醫治療消化性潰瘍時要考慮清熱解毒、益氣活血燥濕等諸多方面,因為胃腸反酸的同時,還往往夾有濕熱、血瘀、氣虛之證,每個人的體質不同,環境不同,都會影響到中醫的療效,這正是個體化治療的精髓。

綜上所述,辨證施治治療消化性潰瘍的臨床療效良好,中醫證型不同會影響療效,肝胃不和型、脾胃虛寒型、胃陰不足型的臨床療效普遍良好,脾虛血瘀型的臨床療效稍差。