熱帶大西洋對東亞氣候的影響

王健博,李婧語,蔡金波

遼源市氣象局,吉林遼源 136200

近年來,學者們做了許多有關海—氣相互作用理論和數值的研究。現有的事實與理論研究證明,在幾乎所有關于時間尺度的氣候變化中,海洋起著非常重要的作用。作為氣候系統重要組成的一部分,海表面溫度(SST)是衡量氣候平均和變率的重要因素,它主要控制著海洋向大氣輸送水和熱量的空間分布和強度。由于赤道低壓帶(ITCZ)從中部貫穿大西洋,其形成機制與海溫作用有一定關系。熱帶大西洋位于南美洲與非洲大陸之間,赤道低壓帶隨著季節變化而南北移動,導致熱帶大西洋海面高度在赤道附近有明顯的季節性波動[1]。此外,熱帶大西洋還受到北大西洋濤動(NAO)和太平洋厄爾尼諾—南方濤動(ENSO)的影響[2]。以熱帶大西洋為研究對象,通過正/負相關年的850 hPa年平均環流場與500 hPa位勢高度場距平的差值,重點研究熱帶大西洋海溫異常對東亞大氣環流的影響及其可能機制,為我國氣象工作者更好地了解東亞氣候變化成因提供4。

1 資料與方法

通過分析35年(1980—2015年)夏季北半球500 hPa位勢高度場年際變化特征表明:北半球夏季自大西洋到東亞存在一個遙相關型,稱為歐亞型,該型的揭示對理解大西洋海溫異常的作用十分有意義。熱帶大西洋選取其緯度范圍為25°N~15°S、90°W~0°,海溫數據采用Hadley中心1980—2015年SST資料,分辨率為1°×1°,高度場和風場資料采用NCEP/NCAR再分析資料,分辨率2.5°×2.5°。

EOF分析是時間序列統計分析中的重要方法之一。它是基于對許多觀測站因素場的分析,分析了大量測量數據,并將因素場劃分為只依賴時間的函數和僅依賴空間的函數的乘積之和,客觀、定量地反映因素場中的變化和各種因素之間的統計協調關系。氣象要素場可看成是時間和空間的函數,具體函數如下:

式(1)中,n是時間點或樣本數,即為觀測次數,m是空間點,即為網格點或觀測站等。

經過EOF展開后,將X分解為時間系數矩陣T和空間系數矩陣V 2個部分,即:

EOF分析結果也不完善,EOF的時程曲線仍然有許多組件需要進一步分解的成分,傳統的EOF分析方法還無法提取這些深層信息。

根據EOF分解得到的第一特征向量的時間系數序列,挑選出時間系數絕對值較大的年份作為典型年份,分別得到正/負異常年份組,即正相關年與負相關年份。然后,就各組對應的500 hPa年平均高度距平場與850 hP環流場a做合成,并求出差值(正減負)。

可采用t檢驗法對差值圖的顯著性檢驗:

2 熱帶大西洋對東亞氣候的影響分析

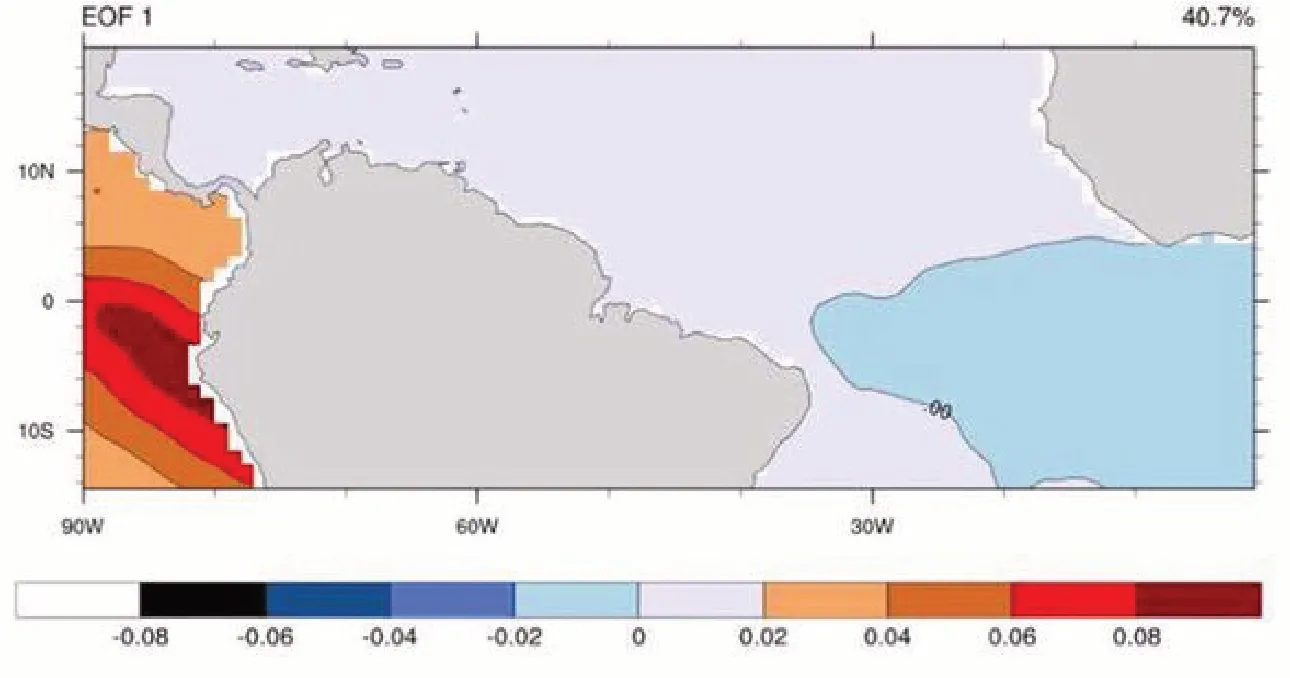

通過運用Hadley中心資料,對熱帶大西洋1980—2015年平均海溫EOF分解,得出幾個主要模態圖:

由圖1可看出,熱帶大西洋海溫的第一模態呈東西反相的偶極子分布,第一模態解釋方差達到40.7%。熱帶大西洋偶極子呈正位相分布時,海溫西暖東冷;負位相分布時,西冷東暖。

圖1 熱帶大西洋1980—2015年平均海溫EOF展開的第一空間模態

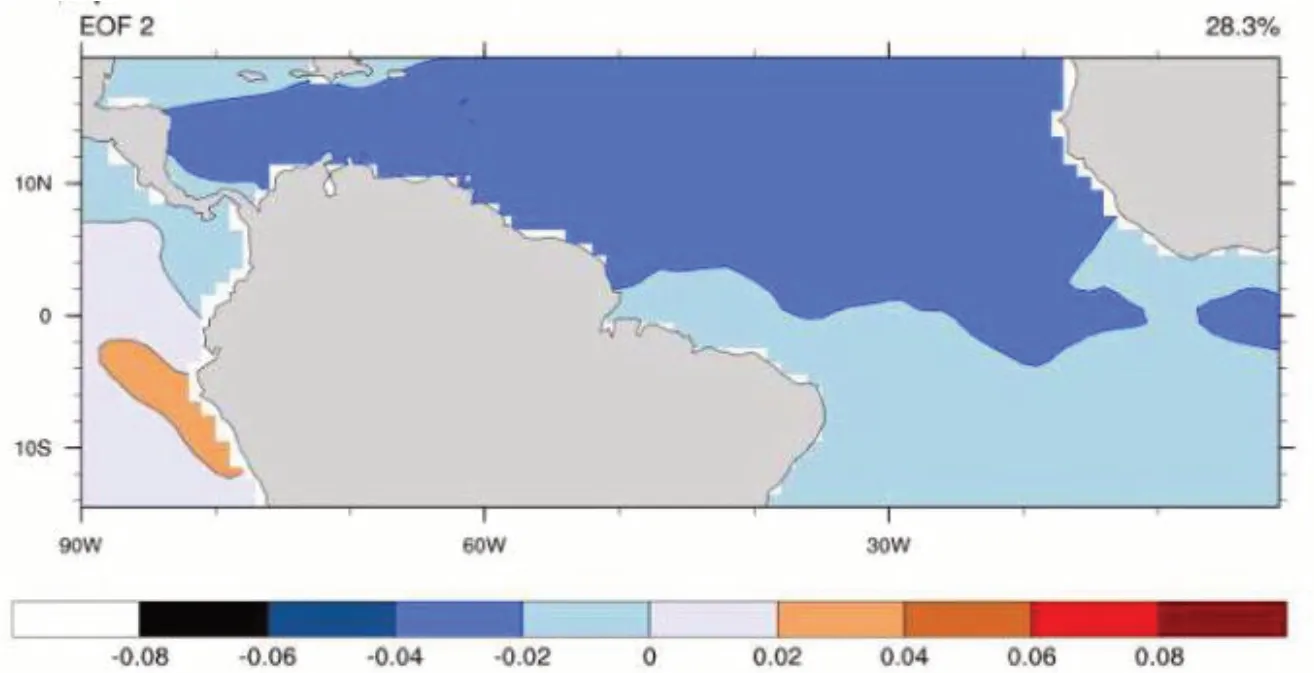

由圖2可知,第二模態的解釋方差為28.3%,整個熱帶大西洋區域均為負值。以赤道為分界南北反向型,赤道以北區域負值的絕對值大于南區域。

圖2 熱帶大西洋1980—2015年平均海溫EOF展開的第二空間模態

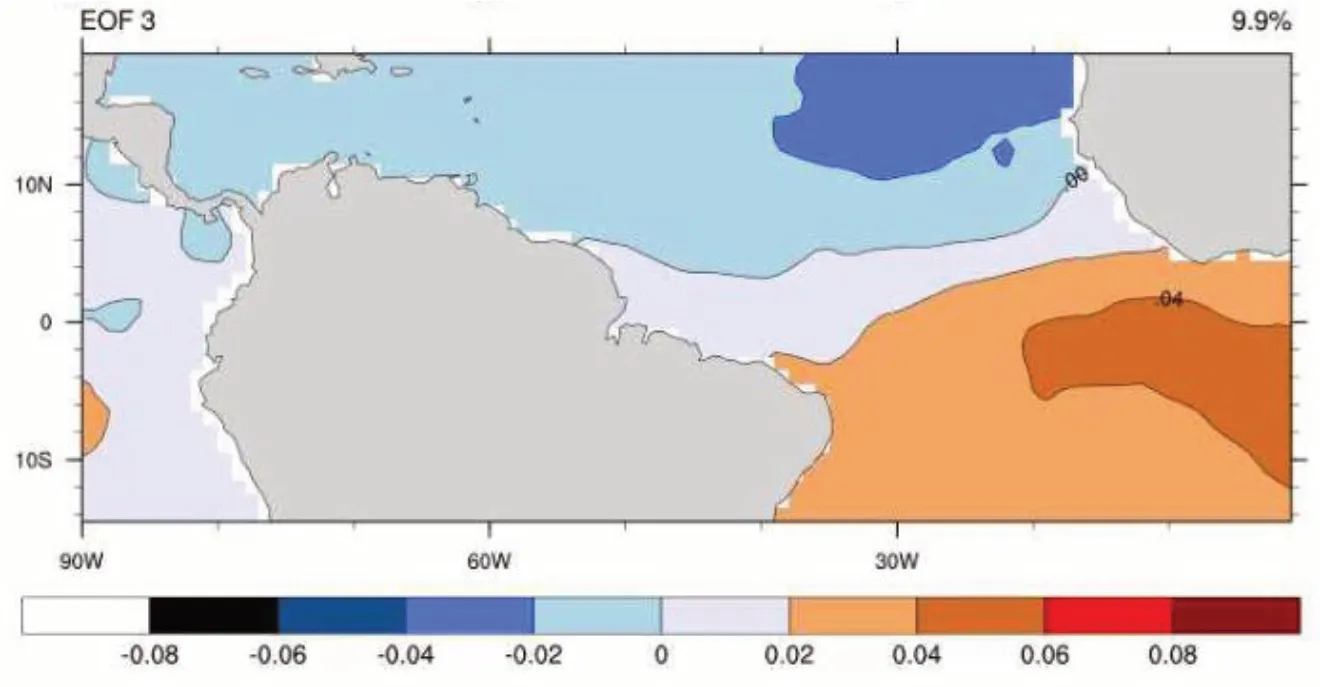

由圖3可知,第三模態的解釋方差為9.9%,以6°N度為分界線,其特征向量空間分布為南北反向型。6°N以南區域為負值,以南區域為正值。熱帶大西洋北部為冷水區,南部為暖水區。

圖3 熱帶大西洋1980-2015年平均海溫EOF展開的與第三空間模態

由于熱帶大西洋1980—2015年平均海溫EOF展開的第一空間模態解釋方差最大,其貢獻最大,因此重點討論第一模態。

分析1980—2015年熱帶大西洋地區平均海溫EOF展開的第一空間模態所對應的時間系數。2005年以來,熱帶大西洋海溫主要以正位相即西暖冬冷分布。以0.8個標準差為判別標準,大于0.8個標準差的取為典型年份,其中,典型的正位相年份包括1983、1987、1997、1998、2015年,典型的負位相年份包括1984、1985、1988、1994、1996、2007、2013年。

從1980—1983年熱帶大西洋海溫急劇上升,且在1983年達到最高值;1983—1988年熱帶大西洋海溫急劇下降,且在1988年達到最低值;1988—1997年熱帶大西洋海溫呈上升趨勢;1997—2007年熱帶大西洋海溫呈下降趨勢;2007—2015年呈波動狀發展。1983年是海溫相比較平均狀態最低的一年,而1985年是海溫相比較平均狀態最高的一年。

根據選取的正相關年與負相關年的高度場與風場的NCEP/NCAR再分析資料,做出對應年份850 hPa年平均環流場圖與500 hPa位勢高度場距平圖,并將其組合,便于研究。

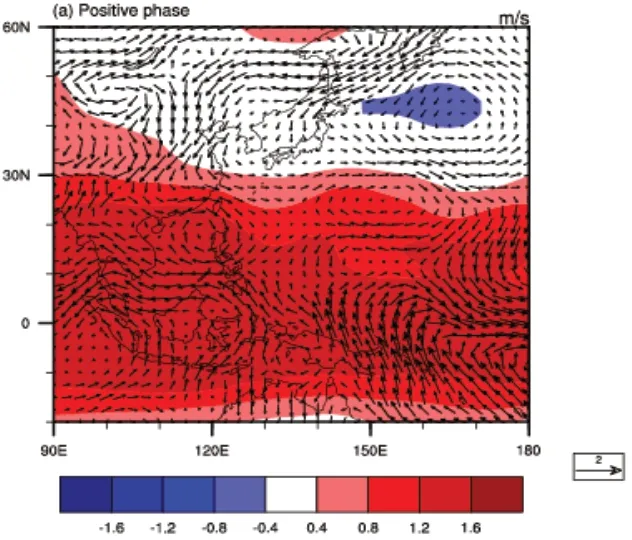

從圖4的正相關年東亞地區850 hPa年平均環流場圖可以看出,中國東南部(17°N,20°E)海域上空存在高壓反氣旋,蒙古地區(38°N ,103°E)上空存在高壓反氣旋,日本東部太平洋海域(40°N,163°E)上空存在低壓氣旋加強了此區域的對流活動。

從圖4的正相關東亞地區500 hPa位勢高度場距平圖可以看出,20°N~30°N的風場整體為正距平,同時越靠近赤道,正距平就越強,在赤道附近(0°S~20°N)出現最大距平值>1.6,在北海道以東(40°N~60°N,140°E~170°E)區域出現了較弱的負距平。

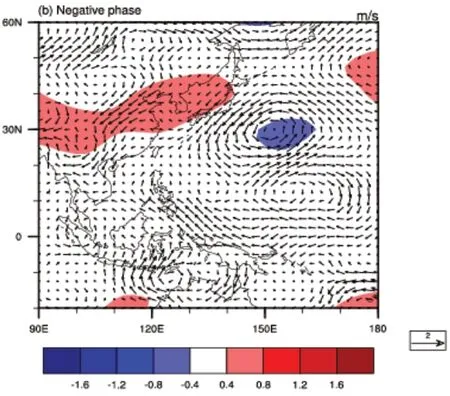

比較圖5的負相關年東亞地區850 hPa年平均環流場圖與圖4正相關年東亞地區850 hPa年平均環流場,大氣環流形勢基本相似,只是某些氣旋與反氣旋位置存在偏差。尤其是太平洋中部(33°N~26°N,145°E~165°E)區域出現了一個高壓反氣旋。

圖4 正相關年東亞地區850 hpa年平均環流場與正相關年東亞地區500 hpa位勢高度場距平合成圖

從圖5負相關年東亞地區500 hPa位勢場距平圖看出,東亞大陸30°N附近(25°N~40°N,90°E~140°E)區域出現帶狀正距平,在30°N太平洋洋面中心(140°E~160°E)區域出現負距平。

圖5 負相關年東亞地區850 hPa年平均環流場與負相關年東亞地區500 hPa位勢高度場距平合成圖

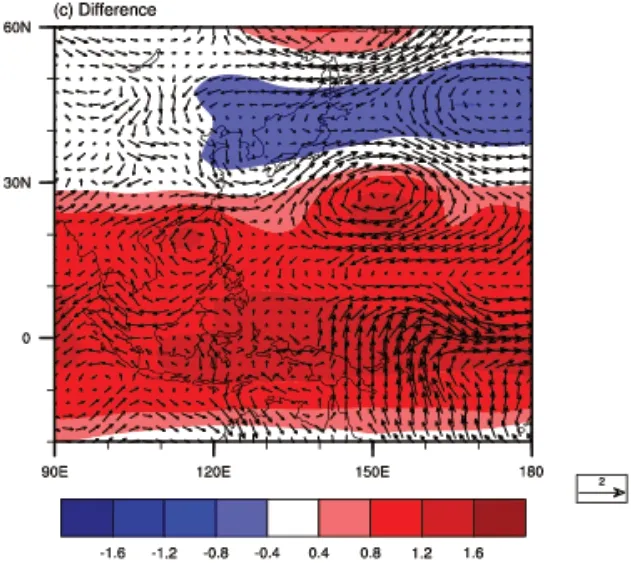

從圖6正/負相關年東亞地區850 hPa年平均環流場差值圖可以看出,在典型正位相年,日本海以東的氣旋/反氣旋的位置相對負位相年份更加偏北。從圖6正/負相關年份東亞地區500 hPa位勢高度場差值圖中可以看出,30°N以南為正高度距平控制,有利于副高偏強偏北。東亞地區呈現北負南正的高度距平分布, 即正位相年份有利于季風的向北推進。

圖6 正/負相關年東亞地區850 hPa年平均環流場差值與正/負相關年東亞地區500 hPa位勢高度場距平的差值的合成圖

由上文得到的熱帶大西洋海溫EOF距平時間序列圖,在1983年熱帶大西洋海溫到最高值,并且20°N~30°N的850 hPa風場整體為正距平,同時越靠近赤道,正距平就越強,在赤道附近(0°S~20°N)出現最大距平值,大于1.6。在北海道以東(40°N~60°N,140°E~170°E)區域出現了較弱的負距平。中國東南部(17°N,120°E)海域上空存在高壓反氣旋,蒙古地區(38°N,103°E)上空存在高壓反氣旋,日本東部太平洋海域(40°N,163°E)上空存在低壓氣旋加強了此區域的對流活動。

1988年熱帶大西洋海溫達到最低值,并且在此年氣環流形勢基本相似,只是某些氣旋與反氣旋位置存在偏差。尤其是太平洋中部(33°N~26°N,145°E~165°E)區域出現一個高壓反氣旋。東亞大陸30°N附近(25°N~40°N,90°E~140°E)區 域 出 現 帶狀正距平,在30°N太平洋洋面中心(140E°~160°E)區域出現負距平。

總之,熱帶大西洋海溫異常使得東亞地區環流形勢發生變化,如日本海以東的氣旋/反氣旋的位置相對負位相年份發生偏移。東亞地區以北30°N為界線,以南出現大范圍正距平,以北有部分區域(35°N~50°N,120°E~180°E)出現負距平,整個東亞地區呈現北負南正的高度距平分布。由此可知大西洋海溫異常能對東亞區域大氣環流產生顯著影響。

3 結論

(1)根據對熱帶大西洋海溫EOF進行分析,熱帶大西洋在1980—2015年的年平均海溫EOF第一模態解釋方差最大,為40.7%。通過對其第一模態空間分布和時間系數圖分析,可以得出熱帶大西洋海溫第一模態呈東西反相的偶極子分布。當熱帶大西洋偶極子呈正位相分布時,海溫西暖東冷,負位相分布時,西冷東暖。

(2)通過對正/負相關年850 hPa環流場差值分析,可以看出日本海以東氣旋/反氣旋位置相對負位相年份更加偏北,熱帶大西洋海溫異常可能對東亞地區部分氣旋移動產生影響。

(3)通過對正/負相關年500 hPa高度場距平差值分析可以得出東亞地區以北30°N為界線,以南出現大范圍正距平,以北有部分區域(35°N~50°N,120°E~180°E)出現負距平,整個東亞地區呈現“北負南正”的高度距平分布,即正位相年份有利于季風向北推進。