“新桃換舊符”

本刊綜合

貼春聯是春節期間最具儀式感的事情之一,在大多數人的心中,貼上了春聯,年才算真正到了。那么,春聯的前身是什么?第一副春聯是誰題寫的?貼春聯有哪些講究?……讓我們帶著這些問題,一起探究有關春聯的那些事。

春聯的源頭——桃符

“爆竹聲中一歲除,春風送暖入屠蘇。千門萬戶曈曈日,總把新桃換舊符。”王安石《元日》一詩中提到的“桃符”,就是春聯的源頭。

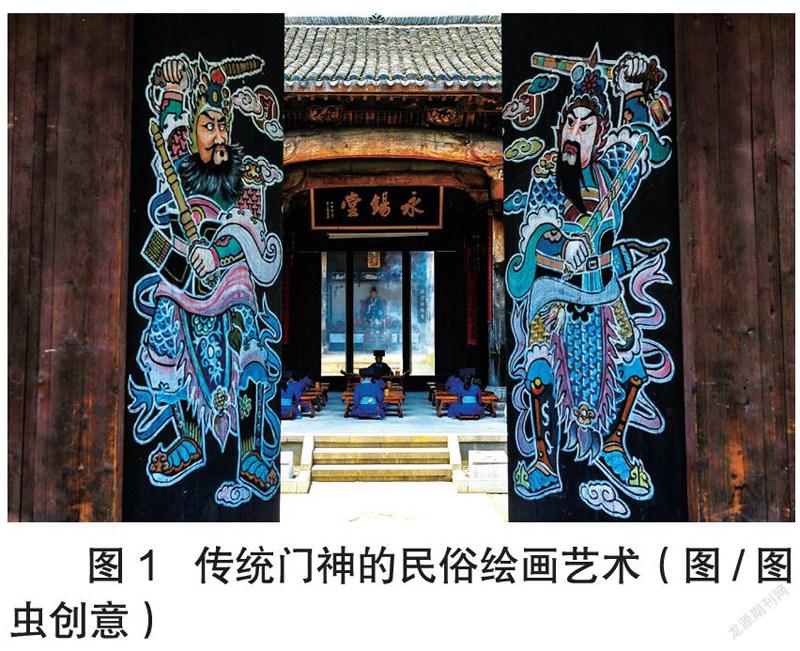

桃符演變為春聯的歷史最早可以追溯到五代時期。古人認為,桃木有避邪之效,便將長方形的桃木板懸掛在大門兩旁,以辟邪除災。《后漢書·禮儀志》中記載“桃符長六寸,寬三寸。”后來,人們還在桃符上繪制“神荼”“郁壘”的畫像或寫上他們的名字,懸于大門兩側,這就是早期的門神。唐朝以后,人們也將李世民的兩名愛將秦叔寶和尉遲恭當作門神。

到了宋代,在桃符上書寫聯語更流行。隨著造紙術的出現,桃木板逐漸被紙張取代,被稱為“春貼紙”和“春聯”。明太祖朱元璋時期,貼春聯的習俗開始盛行,并統一規定使用“朱砂紙”做底、用墨書寫,于是,家家戶戶貼春聯成為一種風尚。清代時,春聯的思想性和藝術性有了大幅提升,開始成為一種新的文學藝術形式。

春聯早期的記錄

“中國楹聯第一人”——劉孝綽,七歲能文,素有“彭城(今江蘇省徐州市)才子”之稱。公元525年春節,劉孝綽為了不被人打擾,作了一副“閉門罷慶吊,高臥謝公卿”的門聯懸掛于大門上。

“三陽始布,四序初開”作于公元723年,撰聯人為唐人劉丘子。這副春聯記載在莫高窟藏經洞出土的敦煌遺書上,是中國世界紀錄協會收錄的世界最早的春聯。

在桃符上首次書寫對聯是在五代時期。公元964年春節,孟昶寫下的“新年納余慶,嘉節號長春”,被認作中國的第一副春聯。

此外,陸游在《己酉元日》中描述道:“桃符呵筆寫,椒酒過花斟。”王邁在《除夕》中描寫“天子未知工草賦,鄰人或倩寫桃符。”孟元老《東京夢華錄·十二月》中記錄了“近歲節,市井皆印賣門神、鐘馗、桃板、桃符,及財門鈍驢、回頭鹿馬、天行帖子”,這些都是有關于春聯的早期記載。

貼春聯 有講究

什么時候貼

按照各地習俗的不同,貼春聯的時間也稍有差異。俗話云“二十八,貼花花”,也有些地方的民謠里有“二十九,貼倒酉(即貼春聯)”一說。一般情況下,春聯都在臘月二十八、二十九貼,也可遵照個人的時間選擇貼春聯的時間。

如何區分上下聯

橫批區分法:橫批若是從右往左書寫,上聯則應貼在右邊,反之則貼在左邊。

平仄區分法:上聯的最后一個字是三聲和四聲(仄聲),下聯的最后一個字是一聲和二聲(平聲)。

含義區分法:每副對聯都有自己特定的含義,在寫對聯時普遍把含義深刻的作為下聯,上聯主要起引導作用。上下聯若屬于因果關系,則因是上聯,果是下聯。

時間關系區分法:舊時在前面是上聯,新時在后面是下聯。

范圍區分法:一般情況下,范圍小的是上聯,范圍大的是下聯,如常見的“家”“國”之類的詞語。