大藤峽水利樞紐南木江魚道水力銜接段的研究應用

范穗興,蔣光燦,黃天寶

(1.中水珠江規劃勘測設計有限公司,廣東 廣州 510610;2.廣西大藤峽水利樞紐開發有限責任公司,廣西 桂平 537200)

魚道是供魚類溯河通過閘、壩等建筑物或天然障礙物的一種人工通道[1]。魚道的類型大致分為技術魚道和仿自然魚道,技術魚道主要有池式、隔板式、槽式、特殊結構式,而仿自然魚道主要有仿自然通道和加糙坡道型,魚道外還有魚閘、升魚機、集運魚船等過魚設施[2-5]。中國自從20世紀50年代設計富春江七里瀧水電站時提出魚道這一概念以來,建設歷程可大致分為20世紀60年代至80年代的初步發展期、80年代至20世紀末的停滯期、21世紀以后的二次發展期3個時期[6]。從1960年在安徽修建的第一座新開柳魚道至今,國內建設的魚道已超過100座,但與國外相比,在魚道數量、基礎研究、工程技術和法律法規等方面都尚處在初步發展階段[7-9]。目前我國應用最多的過魚設施是魚道,魚道中以技術魚道為主,其中主要結構為隔板式,而仿自然魚道較少;同時為保證魚道內水流流速、流態的穩定性,魚道設計流量基本固定不變或變幅很小,且普遍不大于7 m3/s[10-12]。南木江魚道作為國內首例大流量變幅下的組合式魚道,運行工況復雜,設計采用技術魚道+仿自然魚道的組合魚道,其中仿自然魚道還兼作生態流量下泄通道,設計流量變幅大,從3.6 m3/s至30 m3/s的流量下都需要滿足過魚要求。南木江魚道在相關規范、前期報告資料和國內已建工程經驗的基礎上,根據工程情況和水流條件,有針對性地對技術魚道和仿自然魚道間的水位落差進行了研究,經過方案研究比選和物理模型試驗驗證,優化確定了最終的水力銜接段設計方案,保證銜接段水流流速和流態的平穩過渡。

1 工程概況

大藤峽水利樞紐位于廣西最大最長的峽谷——大藤峽出口處,作為國務院確定的172項節水供水重大水利工程的標志性工程,它集防洪、航運、發電、水資源配置、灌溉等綜合效益于一體,是珠江流域關鍵控制性水利樞紐。

2 魚道工程布置及設計參數

2.1 南木江魚道工程布置

依據《大藤峽水利樞紐工程初步設計報告》(以下簡稱《初設報告》),在庫內47.60、57.60、59.60、61.00 m水位設4個出魚口,在下游仿自然魚道末端設1個進魚口,進魚口低水位約為32.0 m。其中57.60、59.60、61.00 m水位對應的3個出魚口布置于1號工程魚道上,汛期水位47.60 m對應的出魚口布置于2號工程魚道上。1號工程魚道總長630 m,底板高程為58.0~51.6 m,底坡1/80;2號工程魚道總長192 m,底板高程為44.6~42.5 m,底坡1/80;1號生態魚道總長1 440 m,底板高程為51.6~42.0 m,底坡1/150;2號生態魚道總長420 m,底板高程為44.8~42.0 m,底坡1/150;1、2號生態魚道在下游匯合口處交匯,下接3號生態魚道,3號生態魚道總長2 750 m,底板高程為42.0~31.0 m,底坡1/250。具體布置見圖1。

圖1 南木江魚道布置

2.2 南木江魚道設計參數

根據《初設報告》《大藤峽水利樞紐主要過魚對象游泳能力測試研究》,確定南木江魚道的設計參數如下。

a)過魚對象。花鰻鱺、鰻鱺、青魚、草魚、鰱、鳙、鳡魚、鳤魚及赤眼鱒魚等為工程的主要過魚種類。

b)過魚季節。花鰻鱺、鰻鱺2—3月溯河,草魚、青魚、鰱、鳙等的繁殖期為5—7月。所以本工程的主要過魚季節為2—7月,同時為保證上下游的遺傳交流,需具備全年過魚條件。

c)設計流量。根據生態環保要求,南木江河道全年要求保證3.0 m3/s的生態基流,同時在4—7月生態敏感期,為維持下游屈甲村至潯江河口段魚類產卵適宜水力條件,要求通過南木江副壩下放生態流量最大為30 m3/s。根據工程布置,技術魚道作為生態基流的下泄通道,設計流量為3.6 m3/s,仿自然魚道作為生態基流和生態流量的下泄通道,設計流量3.6~30.0 m3/s。

d)設計流速。本工程設計過魚流速為1.2 m/s,魚道內最小流速取值為魚類感應流速中的最大值0.35 m/s。

3 魚道斷面設計

本工程中運行條件復雜,根據生態環保要求,南木江河道既要全年保證3.0 m3/s的生態基流,又要在4—7月生態敏感期保證最大為30 m3/s的生態流量。根據工程布置,在南木江副壩混凝土壩段設生態泄水口,其最大設計流量為30 mm3/s,用于下放生態流量。南木江魚道不同部位要求的設計流量不同,且變幅較大,單一的魚道型式無法滿足要求,所以采用技術魚道和仿自然魚道的組合式魚道,其中技術魚道作為生態基流的下泄通道,設計流量為3.6 m3/s,仿自然魚道作為生態基流和生態流量的下泄通道,設計流量3.6~30.0 m3/s。

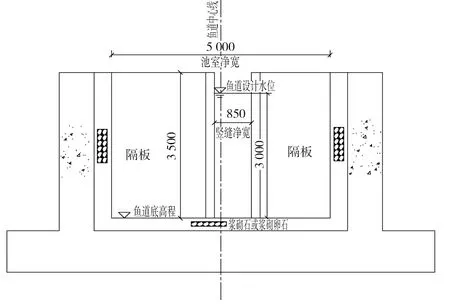

技術魚道設計流量為3.6 m3/s,流量較穩定,根據《大藤峽水利樞紐工程南木江魚道水力學模型試驗研究報告》,結合國內成熟的工程經驗,采用隔板豎縫結構,豎縫視寬為0.85 m,凈寬度為1.0 m,魚道底坡為1/80,池室凈寬5 m,池室長度6 m,設計水深為3 m,每隔120 m設一個休息池。具體斷面見圖2。

中國的戲曲和曲藝,吸收了這些原始歌舞、祭祀和表演的各種特點,逐漸開始萌芽。在之后的數千年歲月里,戲曲和曲藝一直吸收各家所長,最后成為包括文學、音樂、美術、舞蹈、武術、雜技和表演等藝術在內的文化種類。

a)南木江技術魚道斷面

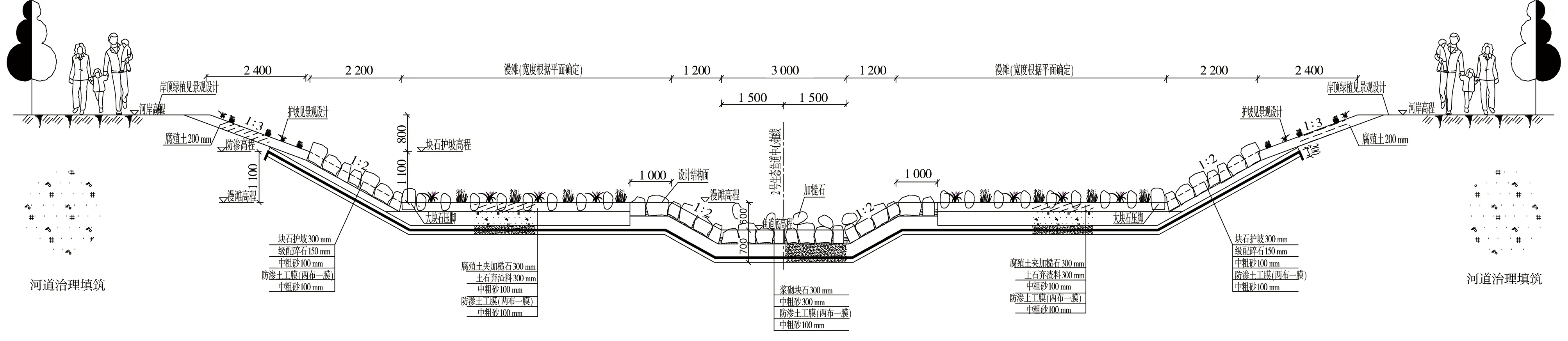

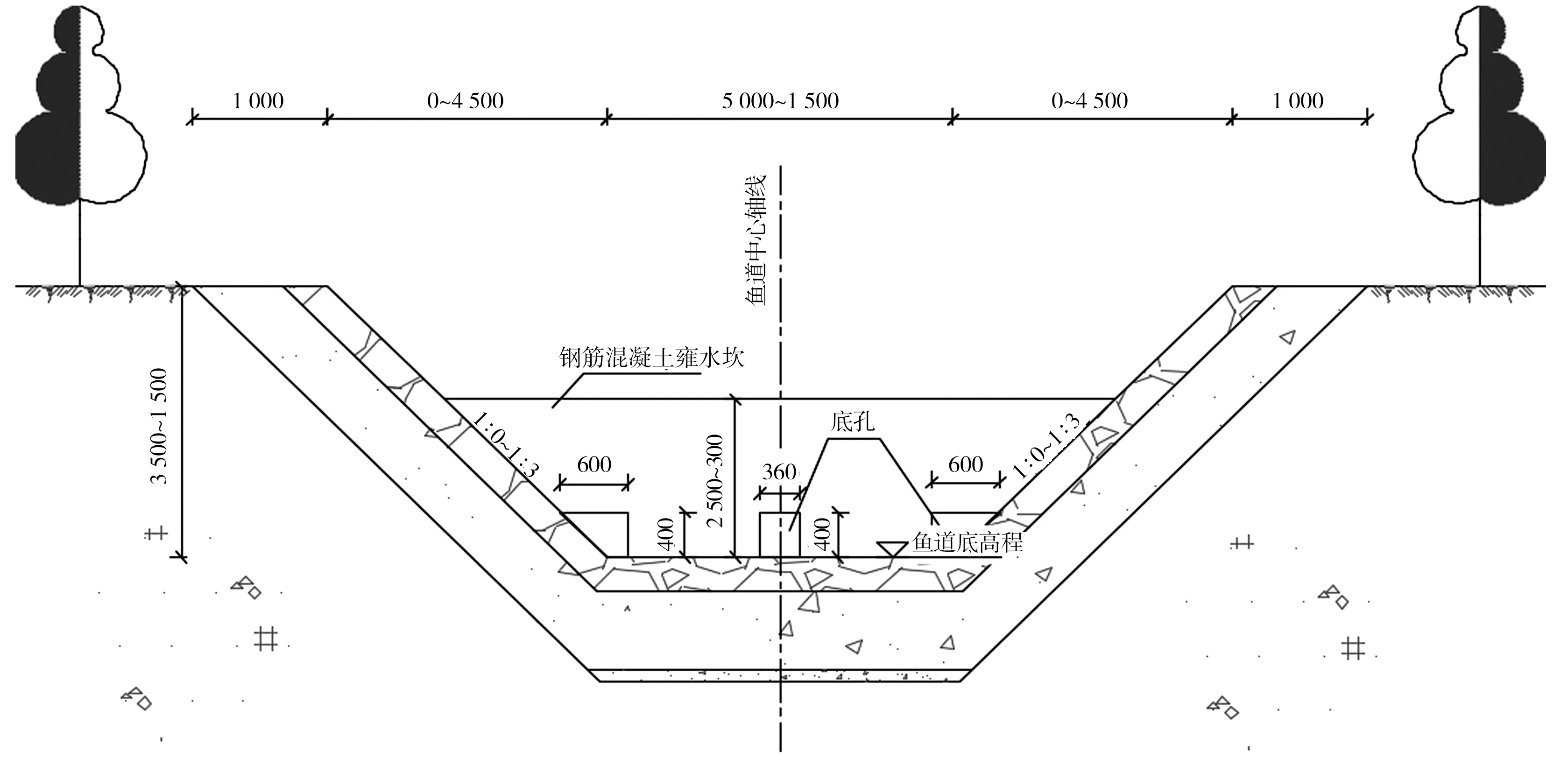

仿自然魚道需適應3.6~30.0 m3/s的設計流量跨度,設計采用復式梯形斷面,小流量3.6 m3/s時通過主槽過魚,大流量13.3~30.0 m3/s時通過漫灘過魚,其中1、2號生態魚道底坡為1/150,設計水深為0.7~1.2 m,3號生態魚道底坡為1/250,設計水深為0.8~1.4 m。具體斷面見圖3。

圖3 南木江仿自然魚道典型斷面(mm)

4 魚道水力銜接段方案研究比選

在相同設計流量和流速下,技術魚道是通過豎縫過流,過流寬度小水深大,而仿自然魚道采用復式梯形斷面,過流寬度大水深小,技術魚道和仿自然魚道連接處會存在跌水,需要專門設置水力過渡段,保證水流流態和流速的平穩過渡。本工程共有2處需要設水力銜接段。一是1號工程魚道和1號生態魚道連接處,在3.6 m3/s的設計流量下,1號工程魚道設計水深約為3.0 m,1號生態魚道水深約為0.8 m,有2.2 m的水位落差。二是景觀湖和2號生態魚道連接處,景觀湖上接2號工程魚道和生態泄水口,下接2號生態魚道,景觀湖底高程同2號工程魚道進魚口底高程一致,均為42.5 m。根據前期報告資料,為保證2號工程魚道內的流速和流態,景觀湖內水深需大于3.0 m,而2號生態魚道在3.6 m3/s的設計流量下水深僅為0.7 m,景觀湖和2號魚道生態段間存在2.3 m水位落差。針對2處銜接段設計流量、所處位置,參考以往工程經驗,對每處水力銜接段均提出了兩種不同的設計方案以供對比,從工程投資、工程難度、可行性、景觀規劃等方面進行了綜合比選,選定初步設計方案。

4.1 1號工程魚道和1號生態魚道銜接段設計

1號工程魚道和1號生態魚道連接處,設計流量為3.6 m3/s,設計流量、水位單一穩定,設計擬定了2個水位銜接方案。方案一為100 m長格賓石籠隔板豎縫銜接段;方案二為100 m長溢流堰銜接段。

格賓石籠隔墻豎縫方案銜接段長100 m,每隔10 m設置1道隔墻,共11道,形成10個水池。格賓石籠隔墻厚1 m,高度從3 m漸變為1 m,過流底寬從1 m漸變為1.5 m,過流底部鋪設大卵石改善水流條件,隔板分左右岸交錯布置。具體斷面見圖2。

溢流堰方案銜接段長100 m,每隔10 m設置1級溢流堰,共11道,形成10個水池。溢流堰為鋼筋混凝土結構,頂寬0.4 m,背坡1.00∶0.15,高度從2.5 m漸變為0.3 m。具體斷面見圖2。

2種方案都屬于常見的技術魚道型式,且在許多工程中都取得了成果的應用,在工程投資、工程可行性、工程難度均相當,考慮到格賓石籠隔墻會露出水面,且本工程技術魚道已為隔板豎縫結構,所以設計初步采用溢流堰方案,可以將研究成果同前期報告資料成果進行對比。

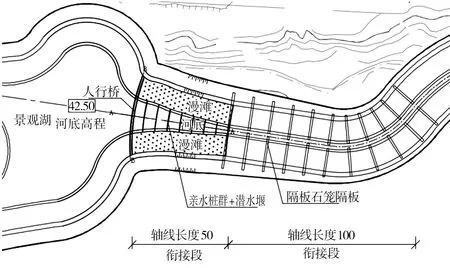

4.2 景觀湖與2號生態魚道銜接段設計

景觀湖與2號生態魚道連接處,設計流量變幅大,為3.6~30.0 m3/s,設計擬定了2個水位銜接方案。①方案一為復合方案,共設置150 m長銜接段,其中在景觀湖末端設置50 m銜接段,采用溢流堰和親水樁群,在2號魚道生態段起始設置100 m銜接段,采用格賓石籠隔板豎縫結構,具體布置見圖4;②方案二為寬頂堰方案,在景觀湖出口設置 10 m長度的寬頂堰,寬頂堰斷面同2號生態魚道,為復式梯形斷面,寬頂堰高程為 44.8 m,上游通過1∶10的倒坡與景觀湖底高程42.5 m進行銜接,下游接 2號魚道生態段,具體布置見圖5。

圖4 復合方案布置(m)

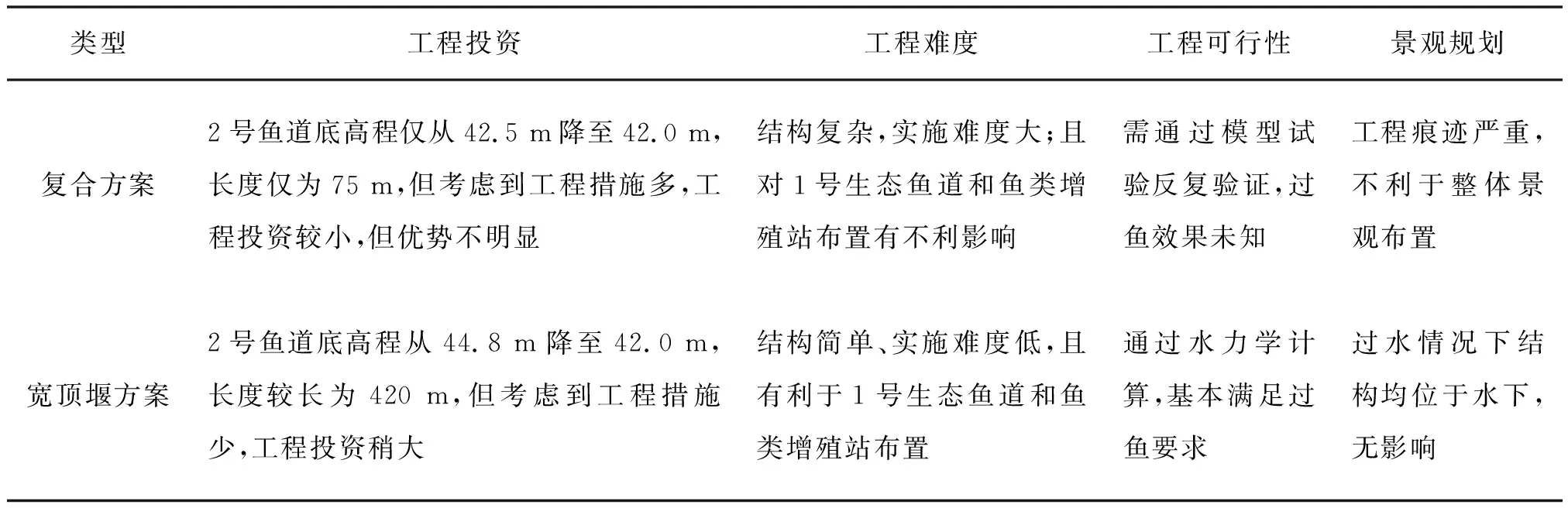

經過詳細比較,寬頂堰方案工程難度遠小于復合方案,考慮到復合方案過魚效果未知、工程化痕跡嚴重,且工程投資基本持平,本次設計選定寬頂堰方案。具體比較情況見表1。

表1 方案比選情況

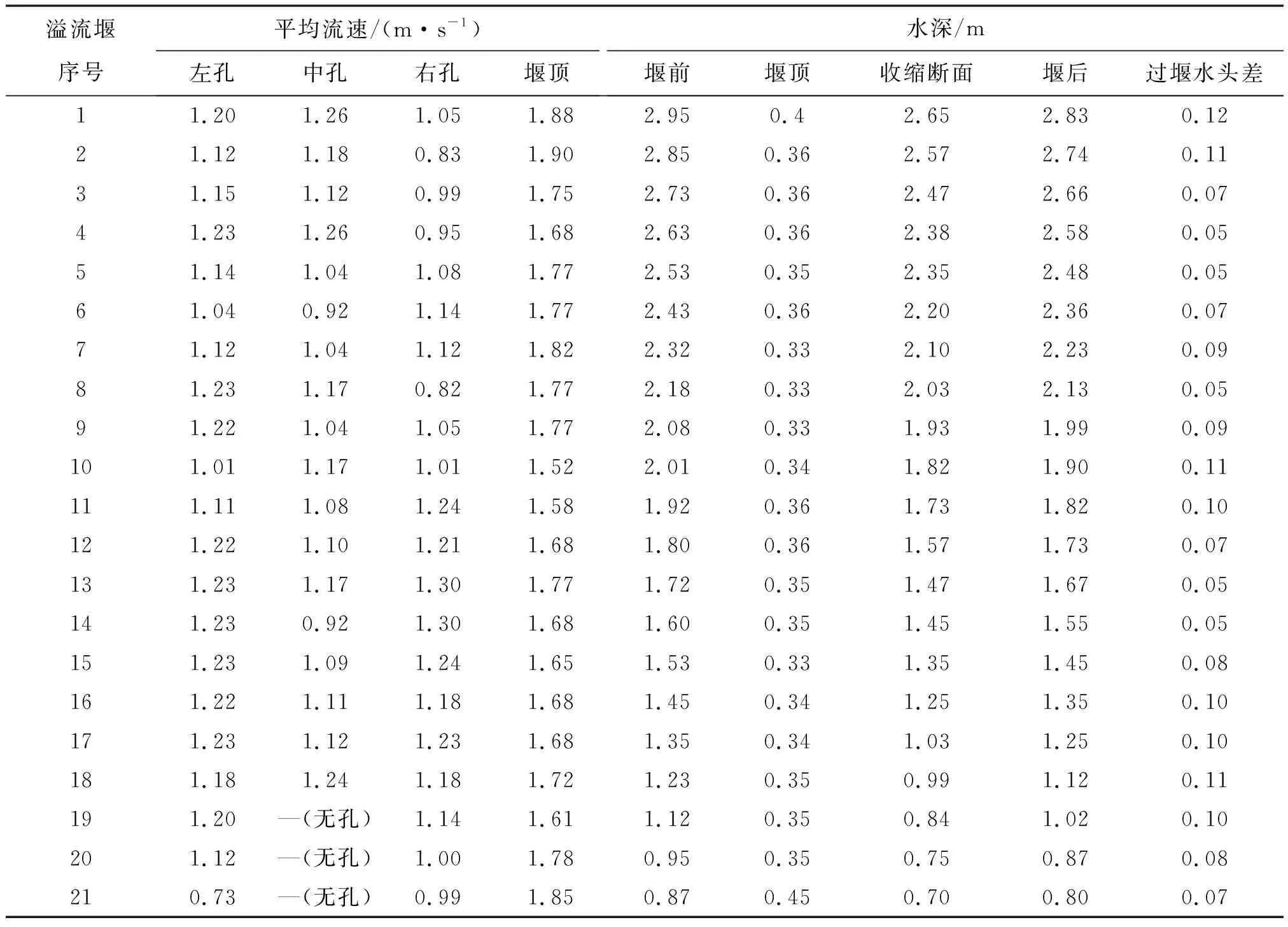

5 物理模型試驗驗證結果

1號工程魚道和1號生態魚道銜接段,經模型試驗驗證后發現,溢流堰方案雖然使水流銜接得到很大改善,但各級堰頂處過水流態為跌水,流速較快,堰頂流速為1.8~2.7 m/s,不適宜魚類上溯,需要調整方案給魚類創造適宜的水流條件及流態。基于以往工程經驗,增設了3種措施調整流態:①在各級溢流堰底部設置過魚孔,底層流速較表層慢,底孔可以滿足克流能力差的魚類上溯,同時可以減緩堰頂流速,利于克流能力或跳躍能力較強的魚類上溯;②在原兩道坎之間增設一道溢流堰,一共21道溢流堰,形成20個水池,可以減小每級水池的水位落差,降低流速;③在銜接段前后及每級水池底部設置加糙石塊調整流態,進一步可以降低底層流速。優化后為孔堰結合+加糙石方案,具體斷面見圖6。

圖6 孔堰結合+加糙石方案典型斷面(mm)

優化后銜接段孔堰+加糙石方案經物理模型試驗的實測資料表明:銜接段水流連續平緩,進口水流順暢;孔口流速為0.8~1.2 m/s,均已滿足過魚要求;加糙石塊背后都有一個局部靜水區可供上溯魚棲身休憩;過渡段出口水流與1號生態魚道明渠段也銜接平順;堰頂流速降低,為1.6~1.9 m/s。試驗成果數據見表2。

表2 1號工程魚道后銜接段優化后流速、水深實測

景觀湖與2號生態魚道銜接段寬頂堰方案,根據物理模型試驗的實測資料表明:在3.6~30.0 m3/s時,景觀湖水位為3.0~3.4 m,滿足要求,使2號工程魚道內的流速和流態均滿足要求。寬頂堰處過堰水流平順,流態相對平緩,不同設計流量下的水深、流速如下:流量為3.6 m3/s時主槽水深為0.73 m,流速為0.90~1.14 m/s;流量為13.3~16.9 m3/s時主槽水深為0.8~0.9 m,流速為0.64~1.31 m/s,漫灘水深為0.30~0.35 m,流速為1.01~1.13 m/s;流量為26.4~30.0 m3/s時主槽水深為1.05~1.10 m,流速為0.74~1.49 m/s,漫灘水深為0.50~0.55 m,流速為1.16~1.23 m/s,均能滿足過魚要求。

6 結語

通過設計方案的研究比選和物理模型試驗驗證,完成了大藤峽水利樞紐南木江魚道水力銜接段設計,解決了大藤峽南木江魚道技術魚道和仿自然魚道間的水位落差問題,保證銜接段水流流速和流態的平穩過渡。其中孔堰結合+加糙石的方案適合單一小流量情況,而寬頂堰方案適用于大流量變幅的情況,希望對后續類似魚道設計有一定的借鑒作用。現大藤峽樞紐南木江魚道已經實施完成,通過完工驗收,正在試運行階段,根據現場試運行情況,景觀湖與2號生態魚道銜接處寬頂堰能夠達到預期效果,1號工程魚道和1號生態魚道銜接段因水位未達到設計運行條件,效果有待實踐驗證。建議下一步根據工程實際運行情況和監測數據,與物理模型試驗成果對比,對水力銜接段的設計方案進行分析優化。