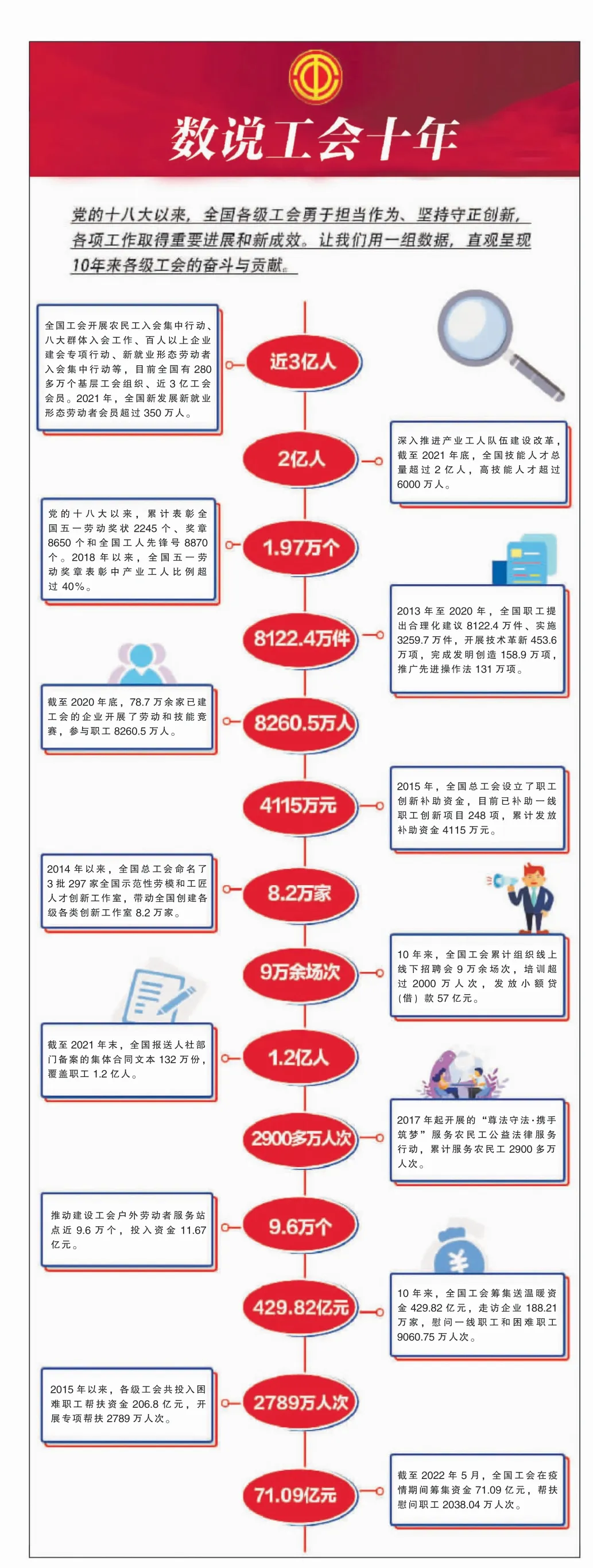

十年工會(huì)工作“成績(jī)簿”

10 年來,職工隊(duì)伍發(fā)生了哪些變化?維權(quán)服務(wù)工作有哪些成效?產(chǎn)業(yè)工人隊(duì)伍建設(shè)改革取得哪些進(jìn)展?新就業(yè)形態(tài)勞動(dòng)者建會(huì)入會(huì)和權(quán)益保障實(shí)現(xiàn)哪些突破?這些問題都成為7 月29 日全國(guó)總工會(huì)新聞中心召開黨的十八大以來工會(huì)工作成就經(jīng)驗(yàn)新聞發(fā)布會(huì)上的焦點(diǎn)。

【焦點(diǎn)1】 職工隊(duì)伍發(fā)生重要變化

“黨的十八大以來,職工隊(duì)伍發(fā)生了重要變化。”全國(guó)總工會(huì)研究室主任王利中表示,黨的十八大以來,相繼開展了第八次、第九次全國(guó)職工隊(duì)伍狀況調(diào)查,第九次調(diào)查正在進(jìn)行中。根據(jù)對(duì)調(diào)查數(shù)據(jù)進(jìn)行的初步梳理和分析,發(fā)現(xiàn)職工隊(duì)伍總體構(gòu)成、職工整體素質(zhì)、職工訴求愿望都發(fā)生了很大變化。

據(jù)王利中介紹,職工受教育程度明顯提高。政府有關(guān)部門數(shù)據(jù)顯示,2022 年新增勞動(dòng)力接受過高等教育的比例達(dá)到了50.9%,平均受教育的年限達(dá)到了13.7 年。全國(guó)總工會(huì)調(diào)研顯示,職工中高中及以上學(xué)歷占到了85.1%,比2012 年提高了6.3 個(gè)百分點(diǎn)。

第一產(chǎn)業(yè)勞動(dòng)者逐步向第二、第三產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移,第三產(chǎn)業(yè)的就業(yè)人數(shù)快速增加。據(jù)統(tǒng)計(jì),一、二、三產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員占比從2012 年的33.5%、30.4%和36.1%,調(diào)整為2021 年的22.9%、29.1%和48%。其中,以貨車司機(jī)、網(wǎng)約車司機(jī)、快遞員、外賣配送員等為代表的新就業(yè)形態(tài)勞動(dòng)者大幅增加。2021 年依托互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的新就業(yè)形態(tài)勞動(dòng)者大約為8400 萬人,靈活就業(yè)人員達(dá)到2 億多人;農(nóng)民工總量則從2012年的2.6 億人增加到2021 年的2.9 億人。

職工整體素質(zhì)狀況發(fā)生了可喜變化——廣大職工聽黨話、感黨恩、跟黨走的政治性更加堅(jiān)定,為實(shí)現(xiàn)第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)、建功立業(yè)的熱情空前高漲;勞動(dòng)光榮、技能寶貴、創(chuàng)造偉大的價(jià)值觀念得到了強(qiáng)化,多名一線職工獲得改革先鋒、人民楷模稱號(hào)和“七一勛章”。

“黨的十八大以來,各級(jí)工會(huì)大力宣傳基層涌現(xiàn)出的勞模工匠典型,推動(dòng)勞模精神、勞動(dòng)精神、工匠精神在全社會(huì)蔚然成風(fēng)。”全國(guó)總工會(huì)宣傳教育部部長(zhǎng)張曉輝說。據(jù)介紹,各級(jí)工會(huì)加強(qiáng)勞模選樹服務(wù),組織勞模、工匠人才進(jìn)校園、進(jìn)企業(yè),發(fā)布了9 屆全國(guó)“最美職工”,共計(jì)91 人次;制作播出9 季《大國(guó)工匠》 專題片;發(fā)布3 屆“大國(guó)工匠年度人物”,共計(jì)30 名。

與此同時(shí),職工的技術(shù)技能水平穩(wěn)步提升。王利中介紹,到2021 年底,全國(guó)技能勞動(dòng)者的總量超過2億人,高技能人才超過6000 萬人,占技能勞動(dòng)者的30%。

第三個(gè)重大變化就是廣大職工在基本利益訴求實(shí)現(xiàn)的基礎(chǔ)上,表現(xiàn)出了對(duì)更高層次、更高品質(zhì)生活需求的期待和向往。包括在職業(yè)需求上,越來越注重實(shí)現(xiàn)自身價(jià)值,希望有更大職業(yè)發(fā)展空間;在生活需求上,越來越注重工作和生活的均衡化,對(duì)精神生活的需求逐步提升到大眾娛樂、休閑娛樂、文化消費(fèi)等方面;在社會(huì)需求上,越來越注重彰顯公平正義,最關(guān)注的是就業(yè)、教育、收入分配等民生領(lǐng)域問題;在服務(wù)需求上,越來越注重個(gè)性化、智能化,更加追求分眾化的生活體驗(yàn)和便捷化的服務(wù)。

【焦點(diǎn)2】 集體協(xié)商協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系作用日益增強(qiáng)

數(shù)據(jù)顯示,截至2021 年末,全國(guó)報(bào)送人社部門備案的集體合同文本132 萬份,覆蓋職工1.2 億人。如今,集體協(xié)商制度協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系作用日益增強(qiáng),成為促進(jìn)企業(yè)發(fā)展、維護(hù)職工權(quán)益的有效機(jī)制。

據(jù)王利中介紹,全國(guó)總工會(huì)和各級(jí)工會(huì)持續(xù)完善集體協(xié)商和協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系三方機(jī)制,深化和諧勞動(dòng)關(guān)系創(chuàng)建示范活動(dòng),開展集體協(xié)商質(zhì)效評(píng)估,各級(jí)工會(huì)聯(lián)合人社、企聯(lián)、工商聯(lián)先后實(shí)施集體協(xié)商攻堅(jiān)計(jì)劃、“穩(wěn)就業(yè)促發(fā)展構(gòu)和諧”行動(dòng)計(jì)劃,推動(dòng)構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系。

全國(guó)總工會(huì)權(quán)益保障部副部長(zhǎng)索朗德吉表示,新冠肺炎疫情發(fā)生后,集體協(xié)商在穩(wěn)就業(yè)方面發(fā)揮了積極作用。秉持“同舟共濟(jì)、共克時(shí)艱”原則,受沖擊的企業(yè)工會(huì)與行政方就合理調(diào)整職工薪酬、支持企業(yè)穩(wěn)崗留工開展協(xié)商,力爭(zhēng)不裁員或少裁員。各地工會(huì)探索通過集體協(xié)商推動(dòng)職工技能要素和創(chuàng)新成果參與企業(yè)分配,推動(dòng)提高技術(shù)工人薪酬待遇,如江蘇省8900 家企業(yè)簽訂技能激勵(lì)集體合同,覆蓋職工124 萬人;浙江省能級(jí)工資集體協(xié)商工作入選浙江共同富裕最佳實(shí)踐項(xiàng)目。

新聞發(fā)布會(huì)上,新就業(yè)形態(tài)勞動(dòng)者權(quán)益維護(hù)備受關(guān)注。而集體協(xié)商已逐漸成為新就業(yè)形態(tài)勞動(dòng)者表達(dá)訴求的重要渠道。索朗德吉介紹,2021 年以來,各級(jí)工會(huì)以快遞、外賣行業(yè)為重點(diǎn),就配送單價(jià)、薪酬結(jié)構(gòu)、勞動(dòng)保護(hù)等開展集體協(xié)商,培育了福建三明快遞、安徽蚌埠外賣等一批行業(yè)集體協(xié)商典型案例。

與此同時(shí),頭部平臺(tái)企業(yè)協(xié)商機(jī)制建設(shè)也在不斷加強(qiáng),北京市總工會(huì)指導(dǎo)京東集團(tuán)工會(huì)開展集體協(xié)商,覆蓋全國(guó)近30 萬員工;上海市總工會(huì)組織外賣配送員代表與“餓了么”平臺(tái),圍繞外賣配送員的勞動(dòng)報(bào)酬、算法優(yōu)化、勞動(dòng)保護(hù)等6 個(gè)方面、10 項(xiàng)內(nèi)容開展協(xié)商,簽訂的協(xié)議覆蓋上海全市“餓了么”平臺(tái)騎手。

此外,廣東等地探索組織貨車司機(jī)、網(wǎng)約車司機(jī)代表與貨拉拉、如祺出行等平臺(tái)企業(yè),圍繞派單機(jī)制、運(yùn)價(jià)調(diào)整、獎(jiǎng)懲規(guī)則、地圖導(dǎo)航、申訴渠道等開展協(xié)商,打造司機(jī)與平臺(tái)企業(yè)的溝通協(xié)商機(jī)制。

【焦點(diǎn)3】 困難職工家庭如期實(shí)現(xiàn)解困脫困

“2020 年底,全國(guó)32 個(gè)省級(jí)總工會(huì)已全部完成解困脫困目標(biāo)任務(wù),工會(huì)建檔立卡的549.87 萬戶困難職工家庭全部如期實(shí)現(xiàn)解困脫困。”這組數(shù)據(jù)背后凝結(jié)著廣大工會(huì)干部的辛勤汗水。

多年來,困難職工始終是工會(huì)“娘家人”心之所系。為了解決好他們的“急難愁盼”,相繼形成送溫暖、金秋助學(xué)、農(nóng)民工平安返鄉(xiāng)等工會(huì)品牌,構(gòu)建起困難職工幫扶體系和常態(tài)化梯度幫扶長(zhǎng)效機(jī)制。據(jù)統(tǒng)計(jì),10 年來,各級(jí)工會(huì)籌集送溫暖資金429.82 億元,走訪企業(yè)188.21 萬家,慰問一線職工和困難職工9060.75 萬人次,并統(tǒng)籌發(fā)揮全國(guó)3361 個(gè)縣級(jí)以上幫扶中心和16 萬個(gè)基層幫扶站點(diǎn)的作用。聚焦定點(diǎn)扶貧縣,近5 年來,全國(guó)總工會(huì)直接投入幫扶資金5368萬元,引進(jìn)資金物資1628 萬元,組織實(shí)施300 多個(gè)扶貧項(xiàng)目,惠及5 萬多建檔立卡貧困人口。全總定點(diǎn)扶貧的山西省和順縣與壺關(guān)縣分別于2018 年、2019年實(shí)現(xiàn)脫貧摘帽。

據(jù)索朗德吉介紹,疫情發(fā)生后,為了把黨和政府的關(guān)懷、工會(huì)組織的溫暖及時(shí)送到廣大職工心坎上,全總和各級(jí)工會(huì)圍繞幫扶救助生活困難職工、關(guān)懷慰問一線疫情防控人員等方面積極開展工作。

——組織開展了全國(guó)低收入職工家庭受疫情影響情況大調(diào)研,第一時(shí)間將受疫情影響無法就業(yè)、收入下降導(dǎo)致基本生活困難的職工納入了建檔范圍,并推動(dòng)出臺(tái)了疫情期間的保障困難職工生活相關(guān)政策。

——陸續(xù)下發(fā)關(guān)于做好受疫情影響困難職工幫扶保障工作和加強(qiáng)對(duì)防疫一線職工關(guān)心關(guān)愛工作等文件,指導(dǎo)全國(guó)各級(jí)工會(huì)建立幫扶保障困難職工的工作機(jī)制,健全完善困難職工家庭生活狀況動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)機(jī)制,切實(shí)掌握職工生產(chǎn)生活狀況和需求,實(shí)現(xiàn)對(duì)面臨困難的職工應(yīng)幫盡幫,對(duì)符合工會(huì)建檔條件的困難職工應(yīng)納盡納。

——充分發(fā)揮中央財(cái)政專項(xiàng)幫扶資金及工會(huì)送溫暖資金作用,為困難職工增發(fā)疫情期間生活補(bǔ)貼,保障疫情期間困難職工家庭基本生活。同時(shí),對(duì)受疫情影響低收入職工,特別是困難職工,廣泛走訪慰問,幫助解決實(shí)際問題。截至2022 年5 月,疫情期間全國(guó)各級(jí)工會(huì)已籌集資金71.09 億元,幫扶慰問職工2038.04 萬人次。

【焦點(diǎn)4】 產(chǎn)業(yè)工人隊(duì)伍建設(shè)改革取得重要階段性成果

翻閱10 年工會(huì)工作“成績(jī)簿”,產(chǎn)業(yè)工人隊(duì)伍建設(shè)改革無疑是一項(xiàng)重要內(nèi)容。王利中介紹,2017 年4月,產(chǎn)業(yè)工人隊(duì)伍建設(shè)改革啟動(dòng)以來,全總認(rèn)真履行牽頭抓總責(zé)任推進(jìn)改革,中共中央、國(guó)務(wù)院及相關(guān)部門出臺(tái)配套文件90 多個(gè),全總出臺(tái)20 多個(gè),31 個(gè)省(區(qū)、市)均已出臺(tái)改革實(shí)施方案及配套政策文件;21 個(gè)省(區(qū)、市)將改革納入黨委、政府考核項(xiàng)目;28 個(gè)省級(jí)工會(huì)配備46 名產(chǎn)業(yè)工人兼職副主席。

據(jù)統(tǒng)計(jì),截至2021 年底,全國(guó)有高級(jí)工4700 萬人、技師1000 萬人、高級(jí)技師300 萬人。對(duì)于各級(jí)工會(huì)為打造知識(shí)型、技能型、創(chuàng)新型勞動(dòng)者大軍采取的措施和取得的成效,全國(guó)總工會(huì)勞動(dòng)和經(jīng)濟(jì)工作部部長(zhǎng)王曉峰作出了更為詳細(xì)的介紹。

王曉峰表示,全國(guó)總工會(huì)大力深化產(chǎn)業(yè)工人隊(duì)伍建設(shè)改革,推動(dòng)構(gòu)建產(chǎn)業(yè)工人技能形成體系。

——不斷拓展職工技能培訓(xùn)渠道,從2018 年起建設(shè)中國(guó)職工經(jīng)濟(jì)技術(shù)信息化服務(wù)平臺(tái),2020 年上線“技能強(qiáng)國(guó)平臺(tái)”,目前平臺(tái)學(xué)習(xí)培訓(xùn)人次累計(jì)達(dá)到1.86 億。2019 年起,全國(guó)總工會(huì)又與科技部聯(lián)合開展了高技能領(lǐng)軍人才境外培訓(xùn)計(jì)劃,圍繞“智能制造與先進(jìn)制造業(yè)”等主題組織線下線上培訓(xùn)。

——廣泛開展職工職業(yè)技能競(jìng)賽,2013 年以來,全國(guó)總工會(huì)聯(lián)合人社部、科技部、工信部等舉辦了3屆全國(guó)職工職業(yè)技能大賽;聯(lián)合有關(guān)部委舉辦國(guó)家級(jí)一類職業(yè)技能大賽28 項(xiàng)、國(guó)家級(jí)二類職業(yè)技能競(jìng)賽200 余項(xiàng),并制定管理辦法,加大對(duì)技能比賽授予獎(jiǎng)?wù)碌闹С至Χ取?/p>

——積極開展職工創(chuàng)新成果評(píng)選,2013 年以來,全國(guó)總工會(huì)聯(lián)合科技部、工信部、人社部開展了3 屆全國(guó)職工優(yōu)秀技術(shù)創(chuàng)新成果交流活動(dòng)。2013 年以來,全總提名推薦的一線技術(shù)工人創(chuàng)新成果有11 項(xiàng)榮獲國(guó)家科技進(jìn)步獎(jiǎng);推薦職工發(fā)明專利榮獲中國(guó)專利獎(jiǎng)金獎(jiǎng)1 項(xiàng)、銀獎(jiǎng)2 項(xiàng)、優(yōu)秀獎(jiǎng)30 項(xiàng)。此外,有4 名技術(shù)工人榮獲全國(guó)創(chuàng)新爭(zhēng)先獎(jiǎng)狀。

——不斷完善職工創(chuàng)新成果展示交流平臺(tái),2013年至2019 年,全國(guó)總工會(huì)連續(xù)主辦7 屆“海峽兩岸職工創(chuàng)新成果展”;2022 年成功舉辦首屆大國(guó)工匠創(chuàng)新交流大會(huì),進(jìn)一步叫響做實(shí)大國(guó)工匠品牌。

據(jù)了解,全國(guó)總工會(huì)還持續(xù)激發(fā)職工創(chuàng)新活力,2015 年設(shè)立職工創(chuàng)新補(bǔ)助資金,截至目前,共補(bǔ)助一線職工創(chuàng)新項(xiàng)目248 項(xiàng),累計(jì)發(fā)放補(bǔ)助資金4115 萬元;廣泛深入開展勞模和工匠人才創(chuàng)新工作室創(chuàng)建活動(dòng),2014 年以來創(chuàng)建命名3 批297 家全國(guó)示范性勞模和工匠人才創(chuàng)新工作室,帶動(dòng)全國(guó)創(chuàng)建各級(jí)各類創(chuàng)新工作室8.2 萬家。

全國(guó)范圍內(nèi)工會(huì)戶外勞動(dòng)者服務(wù)站點(diǎn)已近9.6 萬個(gè)

【焦點(diǎn)5】 全國(guó)建成近9.6 萬個(gè)工會(huì)戶外勞動(dòng)者服務(wù)站點(diǎn)

當(dāng)前正值炎熱夏季,高溫下勞動(dòng)者的安全健康成為大家的關(guān)注熱點(diǎn)。

加強(qiáng)高溫勞動(dòng)保護(hù)這根弦,工會(huì)始終繃緊不松。據(jù)王曉峰介紹,2012 年,原國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局、原衛(wèi)生部、人力資源和社會(huì)保障部、全國(guó)總工會(huì)等四部門制定《防暑降溫措施管理辦法》。2014 年至今,每年6 月全國(guó)總工會(huì)都會(huì)專門下發(fā)通知,對(duì)職工防暑降溫工作進(jìn)行部署。今年的通知特別強(qiáng)調(diào),要突出做好以貨車司機(jī)、網(wǎng)約車司機(jī)、快遞員、外賣配送員等新就業(yè)形態(tài)勞動(dòng)者為主要對(duì)象的防暑降溫工作;積極拓展“司機(jī)之家”、戶外勞動(dòng)者服務(wù)站點(diǎn)、工會(huì)幫扶(服務(wù))中心等服務(wù)設(shè)施功能,改善高溫天氣戶外作業(yè)的工作休息條件等。

改善勞動(dòng)條件和作業(yè)環(huán)境、合理安排作業(yè)時(shí)間、提供必要防護(hù)用品、按規(guī)定發(fā)放高溫津貼……一直以來,各級(jí)工會(huì)認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé),監(jiān)督用人單位落實(shí)相關(guān)規(guī)定,并將防暑降溫工作納入民主管理內(nèi)容,督促用人單位建立健全防暑降溫工作制度,代表勞動(dòng)者就高溫作業(yè)和高溫天氣作業(yè)勞動(dòng)保護(hù)事項(xiàng)與用人單位進(jìn)行平等協(xié)商,簽訂集體合同或高溫作業(yè)和高溫天氣作業(yè)勞動(dòng)保護(hù)專項(xiàng)集體合同。同時(shí),各級(jí)工會(huì)結(jié)合“安全生產(chǎn)月”“安康杯”競(jìng)賽等活動(dòng),在線上線下開展一系列宣傳教育,并開展送清涼物資、送政策宣傳、送健康體檢、送法律維權(quán)等多種形式的“送清涼”活動(dòng)。

值得一提的是,2016 年,為了幫助戶外勞動(dòng)者解決“吃飯難、喝水難、休息難、如廁難”等實(shí)際困難,推動(dòng)改善其工作條件,在全總統(tǒng)一部署下,各級(jí)工會(huì)整合各方資源,著力開展戶外勞動(dòng)者服務(wù)站點(diǎn)建設(shè)。索朗德吉說,目前不少地方工會(huì)依托“小站點(diǎn)”構(gòu)建“大服務(wù)”,探索共建共治共享模式,下沉服務(wù),讓戶外勞動(dòng)者找得到、能進(jìn)得來。站點(diǎn)逐漸發(fā)展成為關(guān)愛戶外勞動(dòng)者的暖心站、傳播城市文明的接力站和工會(huì)服務(wù)職工群眾的工作站。

據(jù)統(tǒng)計(jì),全國(guó)范圍內(nèi)可為高溫天氣戶外作業(yè)職工避暑休息提供便利的工會(huì)戶外勞動(dòng)者服務(wù)站點(diǎn)已近9.6 萬個(gè),累計(jì)投入資金近11.67 億元。下一步,工會(huì)將引導(dǎo)更多社會(huì)力量投入站點(diǎn)建設(shè),并依托地圖導(dǎo)航等開展站點(diǎn)數(shù)據(jù)采集、呈現(xiàn)及處理、分析,做實(shí)做細(xì)做優(yōu)各項(xiàng)服務(wù)舉措,為勞動(dòng)者提供更多便捷暖心服務(wù)。

【焦點(diǎn)6】 新就業(yè)形態(tài)勞動(dòng)者建會(huì)入會(huì)實(shí)現(xiàn)突破

新就業(yè)形態(tài)勞動(dòng)者是在平臺(tái)經(jīng)濟(jì)、共享經(jīng)濟(jì)迅猛發(fā)展的新形勢(shì)下涌現(xiàn)出的一支新型勞動(dòng)大軍。如何做好這一群體的保障工作?工會(huì)在新就業(yè)形態(tài)勞動(dòng)者建會(huì)入會(huì)和權(quán)益維護(hù)等方面下了大力氣。

據(jù)全國(guó)總工會(huì)基層工作部部長(zhǎng)劉偉介紹,早在2015 年,全總就以物流(快遞)業(yè)等為重點(diǎn)開展了農(nóng)民工入會(huì)集中行動(dòng),取得了積極效果。2018 年以來,全國(guó)總工會(huì)持續(xù)在全國(guó)開展貨車司機(jī)、快遞員等八大群體入會(huì)工作。2021 年,進(jìn)一步推動(dòng)貨車司機(jī)、快遞員、網(wǎng)約車司機(jī)、外賣配送員等新就業(yè)形態(tài)勞動(dòng)者入會(huì)。

——著力加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì),密集出臺(tái)多份文件,聯(lián)合交通運(yùn)輸部召開電視電話會(huì)議,部署開展新就業(yè)形態(tài)勞動(dòng)者入會(huì)集中行動(dòng),并大力推行“重點(diǎn)建、行業(yè)建、兜底建”模式,系統(tǒng)推進(jìn)工作。

——緊盯頭部企業(yè),以貨運(yùn)、快遞、網(wǎng)約車、外賣配送等4 個(gè)重點(diǎn)行業(yè)頭部平臺(tái)企業(yè)作為建會(huì)入會(huì)重點(diǎn),集中推動(dòng)美團(tuán)、滴滴、京東等12 家頭部平臺(tái)企業(yè)率先實(shí)現(xiàn)建會(huì)突破。今年將持續(xù)推動(dòng)2021 年度全國(guó)互聯(lián)網(wǎng)百強(qiáng)企業(yè)建會(huì),目前已有86 家互聯(lián)網(wǎng)百強(qiáng)企業(yè)建會(huì)。

——不斷加大創(chuàng)新力度,開展重點(diǎn)群體入會(huì)項(xiàng)目制建設(shè),做實(shí)做強(qiáng)區(qū)域(行業(yè))工會(huì)聯(lián)合會(huì);積極推行網(wǎng)上申請(qǐng)入會(huì)、集體登記入會(huì)、流動(dòng)窗口入會(huì)、職工溝通會(huì)現(xiàn)場(chǎng)入會(huì)等便捷入會(huì)方式,在江蘇、安徽開展貨車司機(jī)網(wǎng)上入會(huì)試點(diǎn)工作,示范帶動(dòng)各地掀起推進(jìn)新就業(yè)形態(tài)勞動(dòng)者入會(huì)工作的高潮。據(jù)統(tǒng)計(jì),2021年全國(guó)新發(fā)展新就業(yè)形態(tài)勞動(dòng)者會(huì)員超過350 萬人。

據(jù)悉,下一步,全國(guó)總工會(huì)將繼續(xù)把新就業(yè)形態(tài)勞動(dòng)者建會(huì)入會(huì)作為工作重點(diǎn),力爭(zhēng)到今年底實(shí)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)百強(qiáng)企業(yè)普遍建會(huì),兩年新發(fā)展800 萬新就業(yè)形態(tài)勞動(dòng)者入會(huì)的目標(biāo)任務(wù)。

【焦點(diǎn)7】 推動(dòng)完善維護(hù)職工權(quán)益相關(guān)法律法規(guī)

新修改的《中華人民共和國(guó)工會(huì)法》 于2022 年1月1 日實(shí)施,這是關(guān)系廣大工會(huì)干部和億萬職工的一件大事。其中,工會(huì)的基本職責(zé)由“維護(hù)職工合法權(quán)益”擴(kuò)展為“維護(hù)職工合法權(quán)益、竭誠(chéng)服務(wù)職工群眾”;明確了新就業(yè)形態(tài)勞動(dòng)者參加和組織工會(huì)的權(quán)利,明確了工會(huì)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)工人隊(duì)伍建設(shè)改革,維護(hù)產(chǎn)業(yè)工人合法權(quán)益。

全國(guó)總工會(huì)法律工作部部長(zhǎng)王君偉表示,近年來,工會(huì)持續(xù)推動(dòng)完善維護(hù)職工權(quán)益相關(guān)法律法規(guī),推動(dòng)并配合修改工會(huì)法,先后參與民法典、公司法、企業(yè)破產(chǎn)法、職業(yè)教育法等多部與職工權(quán)益密切相關(guān)的法律法規(guī)制定修改,全程參與《保障農(nóng)民工工資支付條例》《勞務(wù)派遣暫行規(guī)定》 制定,從源頭上維護(hù)農(nóng)民工、勞務(wù)派遣工權(quán)益,并連續(xù)多年通過不同方式持續(xù)推動(dòng)完善集體協(xié)商、企業(yè)民主管理相關(guān)法律法規(guī)。

全國(guó)總工會(huì)還密切關(guān)注新就業(yè)形態(tài)勞動(dòng)者的權(quán)益保障立法,圍繞新就業(yè)形態(tài)勞動(dòng)者權(quán)益保障開展專題調(diào)研,形成研究報(bào)告并提交立法機(jī)關(guān),積極推動(dòng)解決部分新就業(yè)形態(tài)勞動(dòng)者適用勞動(dòng)保障法律方面存在的困難和問題;全總與人社部等部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于維護(hù)新就業(yè)形態(tài)勞動(dòng)者勞動(dòng)保障權(quán)益的指導(dǎo)意見》,明確維護(hù)新就業(yè)形態(tài)勞動(dòng)者權(quán)益的政策依據(jù)。

在法律援助方面,工會(huì)結(jié)合職工群眾法律服務(wù)需求,整合利用資源,持續(xù)廣泛開展法律援助工作。自2017 年起,全國(guó)總工會(huì)聯(lián)合司法部和全國(guó)律協(xié)持續(xù)開展“尊法守法·攜手筑夢(mèng)”服務(wù)農(nóng)民工公益法律服務(wù)行動(dòng),累計(jì)組織律師志愿者5.7 萬人次編成2.1 萬支服務(wù)分隊(duì),服務(wù)農(nóng)民工2900 多萬人次;開展實(shí)地公益法律服務(wù)活動(dòng)7.3 萬場(chǎng)次、線上普法宣傳活動(dòng)0.9萬場(chǎng)次,調(diào)處勞動(dòng)爭(zhēng)議案件14.1 萬件次,辦理法律援助案件10.1 萬件次,援助農(nóng)民工29 萬人次,幫助挽回經(jīng)濟(jì)損失超過40 億元。