專家解讀“1+5”閔行區鎮兩級孤獨癥援助關愛體系

文|翟英 圖|上海同星關愛服務中心

位于古美西路756號2樓的上海同星關愛服務中心,是閔行區“1+5”區鎮兩級孤獨癥援助關愛中心的分中心點位,南北雙面落地窗的設計,讓融融暖陽透射進來,使這個為孤獨癥孩子服務的空間被陽光籠罩,溫暖、舒適、安全,“星星的孩子”和他們的家長可以在這里得到全方位的支持。

上海市民政事業發展“十四五”規劃提出,要健全“兜底線、精準化、發展型”的現代化救助體系。閔行區民政局自2018年以來,在區政協的推動、區委區政府的領導下,在上海市慈善基金會閔行區代表處的支持下,大力開展了孤獨癥援助關愛工作,創新性提出了孤獨癥群體援助體系建設的設想。目前,閔行區已經形成了具備如下特點:1.工作機制:聯席會議決策、政策引領、項目扶持、機構援助;2.點位布局:“1+5”區鎮兩級孤獨癥援助關愛中心點位;3.專業援助支持體系:“社區化支持、機構化輔導、全生命周期援助”的孤獨癥援助關愛體系。

張銳,同星關愛服務中心理事長、主任,曾就讀于日本立命館大學應用人類科學學院,獲得發展心理學方向應用人類科學碩士和社會學博士學位,研究方向包括兒童發展心理學、兒童發展階段評估(發育診斷)、孤獨癥(自閉癥)譜系障礙兒童教育、特殊需要兒童家庭支持及社會支持體系。她同時擔任復旦大學應用心理專業碩士行業導師,建橋學院學前教育系教師,也是閔行區民政局孤獨癥援助特聘專家。她向我們詳細介紹了孤獨癥援助關愛體系。

Q 為什么要建設孤獨癥援助關愛體系?

張銳:首先,我們要了解什么是孤獨癥。孤獨癥是一種伴隨終身的障礙,因其癥狀多樣而復雜,會導致終身困難,限制個人獨立性和社區參與度。孤獨癥又叫孤獨癥譜系障礙,是一種神經發育障礙,由一組與大腦發育相關的不同疾病組成,包含典型的孤獨癥、高功能自閉癥等類型。我國把孤獨癥譜系障礙歸類為精神殘障。雖然患兒在幼兒期就有可能察覺出一些特征,但孤獨癥通常不容易被診斷,和唐氏綜合征的孩子不一樣,被稱為“隱性的障礙”。

孤獨癥患者具有的特點包括:在社會交往和人際溝通方面存在一定程度的困難。其他特征包括非典型的活動和重復性的行為模式,如從一種活動向另一種活動過渡時存在困難、注重細節,以及對感覺的異常反應。據估計,每100個孩子中就有1個是孤獨癥,且人群比例呈逐年增長趨勢。孤獨癥人群的差異很大,從智力水平、語言發育能力、社會適應性水平上劃分,孤獨癥人群在這3個方面的能力懸殊極 大。

孤獨癥譜系障礙的重要特點包括不均衡的感知覺,即視覺、觸覺、味覺、痛覺、嗅覺等極度敏感或遲鈍。例如:不喜歡被他人接觸到身體;味覺敏感;會出現偏食;摔倒流血了都沒有感覺;看物品的方式

01 同星關愛服務中心邀請心理咨詢專家舉辦“了解自己,讀懂孩子”公益講座

02 為了科學普及孤獨癥相關知識,提高大眾對孤獨癥人士的了解,張銳帶著團隊到社區公園開展科普教育活動很獨特,有人只能看到全畫面的局部或一個點;聽覺敏銳,有些討厭特定的聲音;在吵鬧的環境中,不能有選擇地聽取對方的話語;和周圍的人難以建立關系,難以參與集體活動,難以和朋友一起很好地游戲,難以適應學校生活等。

典型孤獨癥有嚴重的智力障礙、無語言、很少或根本沒有功能性溝通技巧,還伴隨其他行為和情緒問題,需要持續的終身護理。一些孤獨癥患者有平均的智力水平,但其溝通能力不能達到普通人的水平,能在普通環境中生活,但在其生命歷程中,需要間隔性的支持,可以在有支持的環境中工作和生活。小部分孤獨癥人士具有平均或高于平均水平的智力水平,語言流利,能自我獨立,從事專業工作。據估計,大約50%的孤獨癥人士有智力障礙,而且孤獨癥人群還常常伴隨注意缺陷多動癥,心理問題,學習困難,睡眠、運動障礙等各類心理疾病、發育、情緒問題。

近幾年,《國家基本公共服務標準(2021年版)》《關于建立殘疾兒童康復救助制度的意見》《上海市民政事業十四五規劃》《上海市未成年人保護條例》《家庭教育法》等發布,逐漸明確了包含孤獨癥在內的殘障兒童的福利政策的方針和內容。但目前還是呈現碎片化狀態,教育、醫療、殘聯部門等有各自的角度和內容,缺乏整合性、科學性、連續性和協調性。我國現在針對孤獨癥的服務和支持模式還是以傳統的醫學康復治療模式為主,社會支持模式并未完善,社會服務內容零散、不精準、未能全覆蓋。

02 為了科學普及孤獨癥相關知識,提高大眾對孤獨癥人士的了解,張銳帶著團隊到社區公園開展科普教育活動

“1+5”區鎮孤獨癥援助體系

區民政局:統籌、管理、監督、扶持、培育

區級孤獨癥關愛中心:研究、指導、康復、培訓、倡導

梅隴孤獨癥關愛中心:家長互助、培訓、康復、倡導

古美孤獨癥關愛中心:社區支持、研究、規劃、培訓、咨詢、倡導

莘莊孤獨癥關愛中心:多元參與、親子活動、關愛、家庭支持、倡導

華漕孤獨癥關愛中心:生活支持、社區融入活動

浦錦孤獨癥關愛中心:自然療愈、康復

縱觀世界各國,針對包含孤獨癥的殘障人群的福利政策已經從醫療模式轉向了社會模式。社會模式主張從社會角度思考殘障的原因和殘障者的困境,由關注個人限制轉向關注環境限制。認為是社會因素使得孤獨癥人群陷入困境,因此需要改變的是社會環境。

基于個人醫療模式,相應的政策及服務是“修殘補缺”,能惠及的人群規模有限,基于社會模式,則是調整與改變環境,提供社會化支持,尊重本人意愿,挖掘殘障者的優勢和能力,促進其發展。這樣的好處是按照我國社區管理、社區特點,能實現社區康復,惠及更多患者,讓他們能得到及時的幫助,近年來我國新的法律法規和政策不斷出臺,黨的十九大就提出,全面建成多層次社會保障體系,完善助殘服務體系,全面提升兒童福利服務水平,健全社區管理和服務機制,建立健全公共服務。民政牽頭,與衛健委(早期篩查)、心理機構(社會心理)和教育領域(融合教育)、殘聯(精準康復)一起,織起一張社會服務聯合網絡,在社區為孤獨癥人群提供服務。

Q 孤獨癥人士的需求是什么?

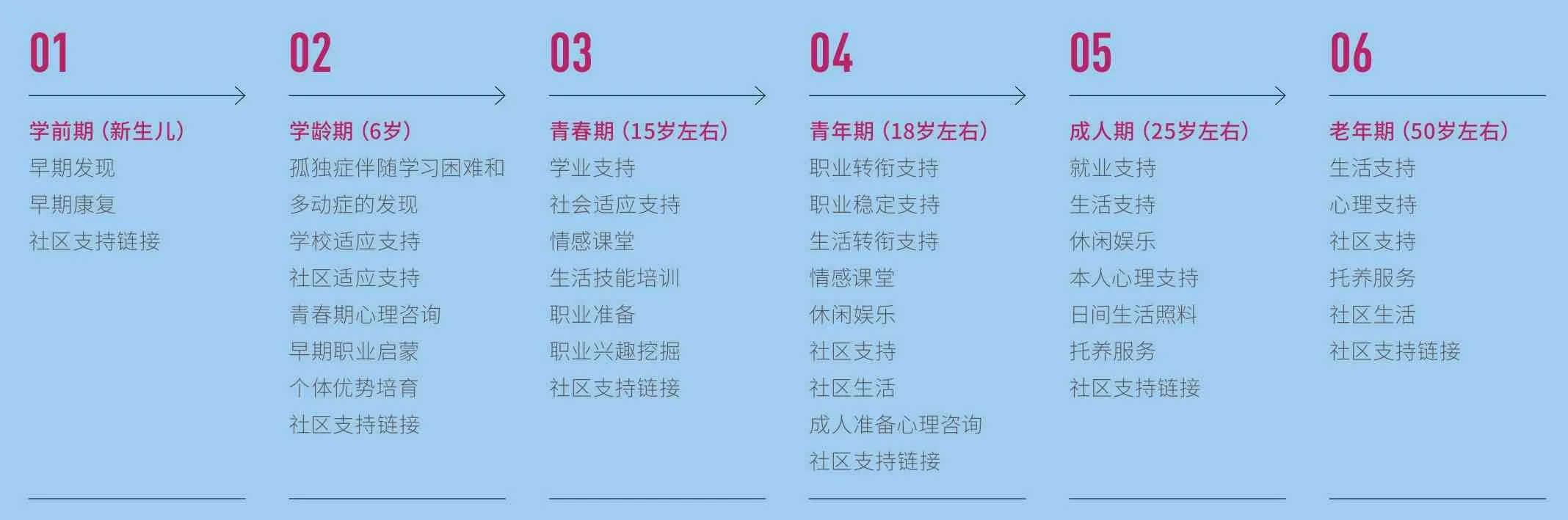

張銳:孤獨癥人士需要全生命周期的支持。指的是孤獨癥從兒童早期開始顯現,需要根據每個個體的不同年齡階段,從幼年期直到老年期,對其本人和家庭給予終身支持。

孤獨癥是在養育過程中隨著孩子的發展發育,與人建立溝通的過程中,慢慢顯現出異常而被身邊的人發現,醫生則是通過行為的觀察以及父母的表述進行診 斷的。

大多數孤獨癥是在幼兒期(3歲之前)被發現,有些則會在小學或初中階段甚至成年才會被診斷,甚至是因為心理問題咨詢后才被確診。我遇到過大學4年級因為抑郁癥咨詢,最終被診斷的案例,還有終身未被診斷的個案。因此孤獨癥不容易被早期發現和診斷。

孤獨癥人士需求的特點是全方面、多層級、多角度的,孤獨癥人士的認知水平、語言和社會適應的能力,分為多個層級。個體實際發育水平以及綜合能力的高低,決定了他們的需求。根據孤獨癥群體的個體功能和需求差異較大的特點,將孤獨癥的需求分為四個層級,分別是知識普及、早期發現、社區康復、機構干預。

第一層級的需求是科學普及、正確認識并接納包容。通過向社會大眾廣泛普及孤獨癥知識,促進大家正確理解并關愛特殊人群,培育民眾對特殊人群的友好態度,積極創造包容、無歧視的社會環 境。

第二層級的需求是早期發現、及時干預、定向支持、排憂解難。針對疑似孤獨癥及其他發育問題,制定標準服務流程,及時為家長提供咨詢和指導,早期發現,讓兒童盡早接受科學干預。

第三層級的需求是精準評估、社區支持、鄰里支持、守望相助。針對已經診斷的孤獨癥患者,在一般融合性環境例如在幼兒園、中小學、社區、陽光之家、家庭中,為他們提供個性化的精準的專業支持,讓孤獨癥人士在普通環境中成長和發展。

第四層級的需求是科學干預、量身定制專業康復方案并實施、機構照料。

03 張銳邀請救助成功的孤獨癥青年分享“我的成長之路”,為孤獨癥孩子的家長加油打氣,帶去希望

Q 閔行區孤獨癥援助關愛體系建設的歷程是怎樣的?

張銳:閔行區孤獨癥援助關愛體系建設進行了5年的探索(2018年—2022年)。我們要先了解幫助孤獨癥人士的基本原則,即:提供終身支持;為孤獨癥患者本人及其家庭同時提供不同層級、不同程度的支持;了解孤獨癥人士的行為和溝通特點,建立友好關系;科學認識孤獨癥,保持接納、理解的態度;提供合理便利的社區環境,營造包容的社會環 境。

閔行區民政局確定關于區孤獨癥援助關愛的工作原則是政府主導,部門分工協同,社會力量廣泛參 與。

第一,民政牽頭,通過建立閔行區孤獨癥援助領導小組聯席會議制度,聯合區殘聯、衛健委、人社局、財政局、教育局和相關街鎮等成員單位,細化責任,凝聚資源,共同推進孤獨癥援助工作。

第二,頒布《閔行區孤獨癥群體援助體系建設意見》,制定《閔行區孤獨癥群體援助關愛服務工作指引》等孤獨癥援助支持相關政策文件,進一步規范各街鎮及各級援助中心的孤獨癥服務工 作。

第三,區政協、區民政、上海市慈善基金會閔行區代表處進行協調,引進社會組織,完成“1+5”區鎮兩級孤獨癥援助關愛中心點位布局,區級孤獨癥援助關愛中心攜手5個街鎮孤獨癥援助關愛分中心,各自發揮優勢,開展調查、實踐研究、培訓、規劃、展覽、康復、指導、宣傳等工作。在下一步工作推進中,將向“1+N”擴展,實現點面結合、全區覆蓋的目標。

第四,促進多方社會力量參與,引進14家社會組織、企業,開展多種形式的孤獨癥幫扶工作,形成了政府兜底和社會力量的疊加效應。

閔行區孤獨癥專業援助體系建設,逐漸從搶救補缺型向支持發展型救助模式轉型。

孤獨癥人士全生命周期支持體系

Q 什么是“社區化支持、機構化輔導、全生命周期援助”專業支持體系?

張銳:“社區化支持”指的是為孤獨癥人士提供一種綜合的社會干預和支持服務模式,營造出對孤獨癥人士及其家庭友好、包容的社區環境以及社會氛圍,讓他們能在自然、真實的生活場景(家庭環境、學校、社區支持機構以及社區活動設施)中生活、干預、學習、工作。

全生命周期援助指的是以“全生命周期援助”為服務目標,努力為孤獨癥人士提供從嬰幼期至老年期的不間斷、持續性支持,預防孤獨癥障礙引發的心理、情緒、行為等次生問題,避免孤獨癥障礙的人為重癥化,節約老年期的服務成本,保障孤獨癥人士的終身發展。

之所以要提出“社區化支持、機構化輔導、全生命周期援助”專業支持體系,是因為一方面能夠幫助孤獨癥人士在常態普通環境中發展自己的能力,發揮一定的社會功能,避免產生次生心理、行為等問題,過上正常的生活;另一方面,又能改變社區居民對孤獨癥群體的誤解和偏見,提升社會環境的友善程度,將孤獨癥支持融入社區、融入生活。

“社區化支持、機構化輔導、全生命周期援助”模式,通過分層級服務,實現精準化支持;通過社區支持,實現全面可持續發展。

單一的服務模式和內容還不能滿足所有類型的孤獨癥,要做到精準、全覆蓋,需要將孤獨癥的幫扶工作具體劃分為四個層級:大眾知識普及、早期發現與咨詢、社區康復與支持、機構干預與輔助。并分別按不同的年齡階段提供針對性的不同層級的服務。

第一層級,通過普及性社會宣傳和手冊指導,可以針對社會大眾普及孤獨癥人士的一般常識,避免誤解和偏見,營造接納、包容的社會環境,為孤獨癥人士提供最基礎的社會關系輔助。

第二層級,建立早期發現、及時干預的社區支持體系,對有異常或可預期有發育異常傾向的兒童,幼兒期早期以家庭為中心,幼兒期中期以后以幼兒園、中小學為主,以團隊協助的方式,提供預防、發現與早期干預長期計劃,采用醫療、民政、教育等部門整合多層次資源,提供兒童與家庭的服務,并鼓勵社區居民積極參與。同星關愛服務中心就進入到古美街道的中小學對老師進行培訓,為隨班就讀的孤獨癥孩子進行家庭指導和跟蹤康復指導,幫助這些孩子更好地適應學校生活,也讓普通學校的老師學習了解教導這群特殊孩子的方法和注意事項。

第三層級,立足社區,援助幫扶中輕度孤獨癥人士,由街鎮援助關愛中心、專業機構以及社區相關部門或人員,分別發揮各自的專業特長,基于社區開展兒童的早期評估和咨詢、學齡期孤獨癥兒童校外服務、社區生活支持、家長支持、社區專業康復知識普及、生活環境提升改造等工作,推動社區孤獨癥服務功能整體提升,實現兒童、父母、家庭、鄰里多元主體的整體發展,讓受益群體擴展到所有社區居民。

第四層級,采取機構康復與社區輔助相結合的方式,幫助重度孤獨癥障礙人士康復,為孤獨癥患者提供定期評估、康復指導,以及教育、職業指導和規劃等專業支持,為大齡孤獨癥青年提供職業支持和體驗課程、喘息服務、日間照護、托養等服務,為他們回歸社區生活提供最大程度的康復支持,也為專業工作者提供專業技能培訓等支持。