高臺階排土場粒徑分布特征與抗剪強度特性①

杜 俊,侯克鵬,程 涌,李晨晨

(1.昆明學院 建筑工程學院,云南 昆明 650214;2.昆明理工大學 國土資源工程學院,云南 昆明 650093;3.云南省中-德藍色礦山與特殊地下空間開發利用重點實驗室;4.云南亞融礦業科技有限公司,云南 昆明 650093)

高臺階排土與增加排土場堆高已成為露天礦山應對持續深凹開采、減少固廢堆場占地的有效途徑[1-3]。排土場增高擴容雖然緩解了礦山資源持續開采的困境,但大量松散堆積的土石混合體受環境影響,極易誘發滑坡、泥石流等地質災害[4],對露天礦山安全生產構成了潛在威脅。開展高臺階排土場穩定性研究對露天礦山安全管理具有十分重要的意義。

排土場邊坡具有典型的土石二元混合結構,排土物料經傾倒與重力分選,沿排土臺階粒徑分布規律顯著[5],任何一個局部都不具備代表整體的特性。為分析與評價排土場穩定性,需要深入研究排土場土石混合體在空間上的不同組構特征以及強度和變形規律。已有研究成果表明,排土場堆積體由數量眾多、尺度不一且隨機分布的塊石接觸形成,其力學性質十分復雜。一方面,排土體粒度組成在空間上不斷變化,細顆粒集中在邊坡上部,粗顆粒多在邊坡底部,中間部位粗細顆粒參差不齊[6]。另一方面,級配各異的排土體其力學特性呈現分層特性[7],土體強度及變形受其結構特征影響顯著[8];荷載作用下,土體具有顆粒破碎[9]、剪脹[10]以及應力-應變硬化和軟化特性[11-12]。因此,排土場穩定性研究應考慮排土體級配組成、結構特征與強度特性沿排土高程的變化,建立符合工程實際的邊坡力學分析模型。然而,已有研究在定量表征排土體粒徑分布規律、揭示排土體強度參數空間變異特征方面尚有欠缺,仍需深入研究。本文結合南加排土場工程實例,采用現場勘測與室內試驗,研究排土體粒徑分布及其抗剪強度特性,以期為現場生產提供有益指導。

1 南加排土場概況

南加排土場位于云南文山都龍錫礦礦區南加溝內,場地為構造剝蝕中低山地貌,河谷地段為河流侵蝕地貌,場內地形起伏較大,整體地形西北高東南低,兩側高中部低,溝谷為北西—南東走向,長約6.0 km,溝底寬30.0~120.0 m,平均縱坡約3°,溝谷兩岸平均坡度20°~35°。地質勘察表明,場地主要分布第四系人工堆積層(Q4ml)人工填土,第四系沖、洪積層(Q4al+pl)卵石、粉質黏土,第四系坡殘積層(Q4dl+el)粉質黏土,下伏基巖為晚志留系南溫河序列老城坡組(S3L)片麻狀花崗巖。礦山結合采剝進度,采用“破碎+膠帶運輸+汽車、推土機”的排土工藝實施外排土作業。排土場設計堆高+580~+900 m,采用組合臺階排土推進,單臺階高80 m,總堆置高度320 m,排棄土料由露天采場剝離的第四系表土以及大理巖與云母片巖散體混合組成。

2 排土場粒徑分布規律

排土場粒徑分布是排棄的土石顆粒受重力沿坡面運動分級的結果。土體沿著排土高程產生的粒徑分布與級配組成對分析土體強度參數的空間變異性有重要作用。然而,排土場粒徑篩分工作量大、勞動強度高,獲取粒徑分布規律需要耗費大量人力、物力。可見排土場粒徑分布規律難以獲取,排土場內部的土體級配組成更是無法得知。現有技術條件僅能對邊坡淺表層粒徑開展勘測。

本文采用土工篩分與直接量測方法對南加排土場660 m排土臺階(高80 m)進行土料粒徑分布測定。其中,土工篩網孔徑規格為60、40、20、10、5、2 mm,對尚不具備篩分條件的塊石采用直接量測巖塊3個互相垂直方向的最大線性尺寸獲得。垂直排土推進方向,在排土臺階坡面布設3條測線,每條測線上間距20 m選一個篩分點,由于坡頂設置有擋土結構,未進行篩分。篩分取樣點的大小應充分考慮所在部位巖塊的大小,盡可能滿足最大巖塊粒徑的3~5倍。為滿足研究需要,本文定義篩分點距臺階坡頂高度h與排土臺階高度H之比為相對高度(h/H),顯然h/H的區間為[0,1]。視粒徑大于5 mm的顆粒為粗顆粒,其對應的質量百分數用P5表示,稱為粗粒含量。統計后的篩分試驗結果見表1。

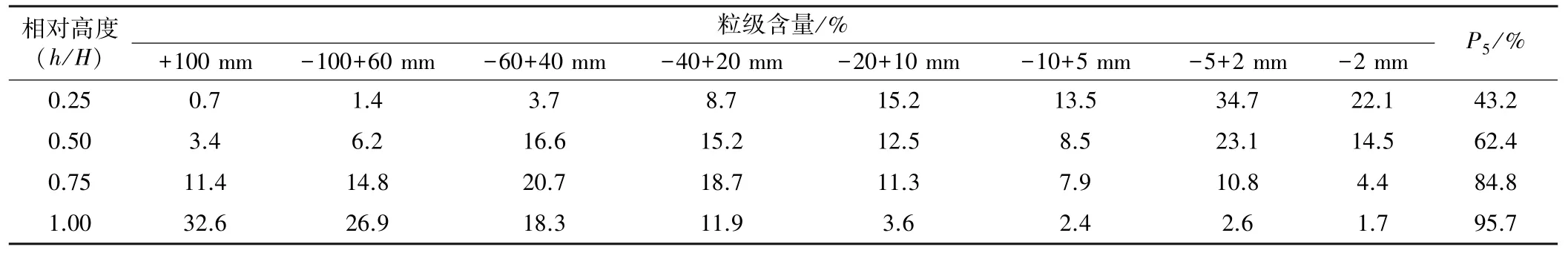

表1 不同相對高度(h/H)下的土體篩分結果

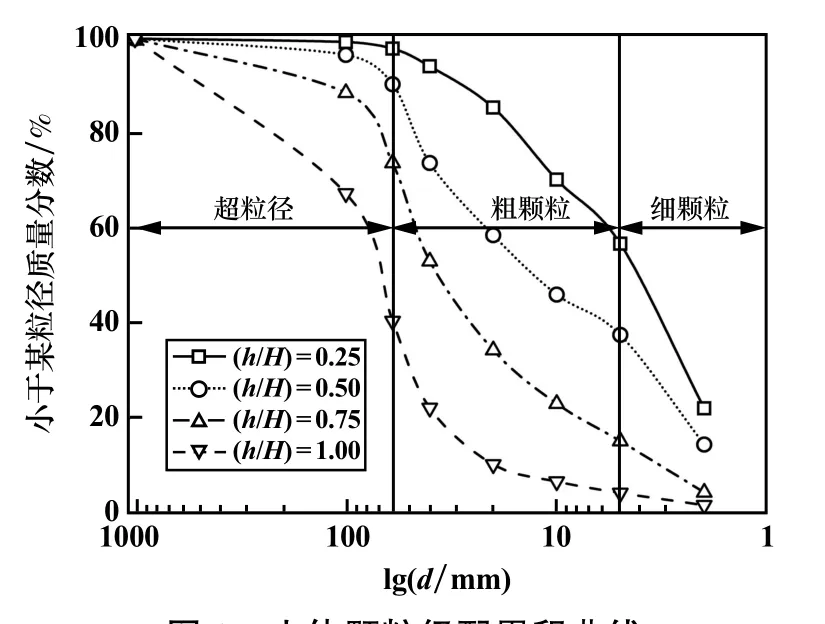

由表1可知,排土場土體粒徑分布范圍廣,具有寬級配特征,不同相對高度(h/H)的粒度組成均不相同,但呈現出一定的變化規律:P5值隨相對高度(h/H)增加而顯著增多。各測點粒度組成的級配曲線見圖1,曲線光滑無平直段代表排土場土體粒徑分布連續且無粒組缺失,隨相對高度(h/H)增加,曲線下凹表征粗顆粒含量逐漸增多。

圖1 土體顆粒級配累積曲線

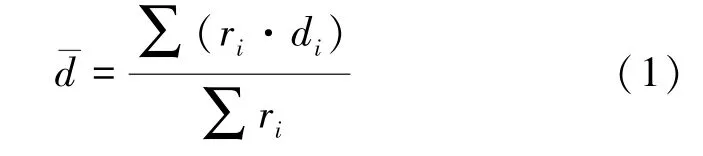

土石混合體粒度組成的大小常用平均粒徑d表示:

式中di為某粒徑組的中值;ri為該粒徑組所占的質量分數。

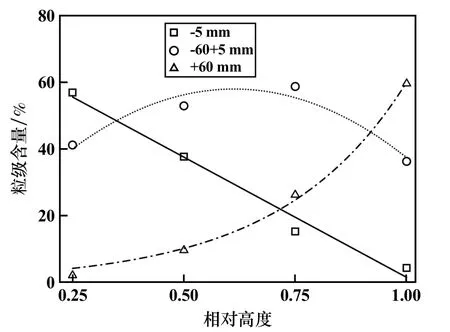

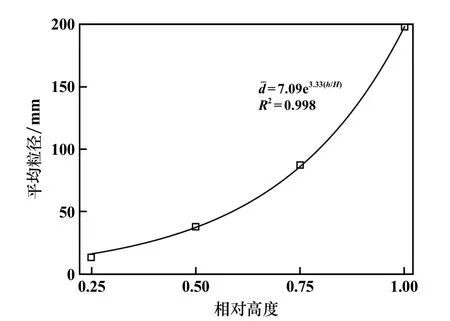

依據表1結果,建立各粒組含量及平均粒徑大小與相對高度(h/H)的關系,見圖2~3。

圖2 粒級含量與相對高度的關系曲線

分析圖2可知,-5 mm細顆粒含量最大為56.8%,分布在臺階坡面中上部,沿臺階坡面向下,細顆粒含量近似線性急劇減小,至臺階底部(h/H=1.00)達到最小值4.3%。隨相對高度增大,-60+5 mm顆粒含量呈先增后減的變化趨勢,在臺階坡面中下部(h/H=0.75),該粒組含量達到最大,為58.6%。+60 mm超大粒徑塊石在臺階坡面中上部(h/H=0.25)分布最少,為2.1%,沿臺階坡面向下急劇增多,至臺階底部(h/H=1.00)含量增至59.5%。

分析圖3可知,自排土臺階坡頂至坡底,土體平均粒徑逐漸增大,在邊坡下部(h/H>0.50)平均粒徑變化幅度顯著增大。土體平均粒徑與相對高度(h/H)之間滿足指數函數關系:

圖3 平均粒徑與相對高度分布的變化規律

3 排土場土體抗剪強度特性

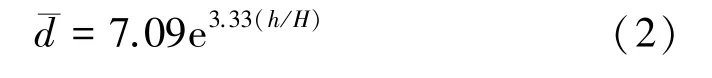

結合排土場粒徑分布規律,依據不同相對高度(h/H)土體粗粒含量設計室內直接剪切試驗。為滿足室內剪切儀填料需求,采用混合級配法[13]對原型級配進行縮尺處理,并制備粗粒含量P5分別為43.2%、62.4%、84.8%、95.7%的重塑土樣,取天然含水率1.28%、天然容重1.87 g/cm3。依據現場排土高度,設計豎向荷載分別為500 kPa、1 000 kPa、1 500 kPa、2 000 kPa。試驗操作嚴格按照《粗粒土試驗規程》(T/CHES 29—2019)[13]執行。

3.1 剪切應力-剪切位移特征

不同粗粒含量試驗土樣的剪切應力-剪切位移關系曲線見圖4。

圖4 不同粗粒含量土樣剪應力-剪切位移關系曲線

由圖4可知,各粗粒含量與各豎向荷載下的土樣在剪切試驗過程中均沒有明顯的剪應力峰值出現。剪切位移不超過20 mm時,隨剪切位移增加,土體承受的剪應力顯著增大;剪切位移超過20 mm后,土體承受的剪應力緩慢增加且逐漸趨于平緩。試驗中不同粗粒含量土體均表現出應變硬化特征,并且隨著豎向荷載增大,應變硬化特征更加明顯。

從圖4還可得知,試驗土樣的剪切應力-剪切位移關系均表現出不同程度的“跳躍”特征,尤其在試樣剪切屈服以及破壞階段更為明顯。可以認為,這種土體剪切變形的“跳躍”現象是土體組構特征引起的。試驗初始階段,粗細顆粒接觸形成的土體孔隙體積均相對較大,土樣剪切變形以擠密為主,孔隙逐漸減小、土顆粒接觸緊密,但顆粒間的接觸力相對較小且不足以使顆粒之間產生相對翻滾與錯動,更不會形成顆粒的破碎。因此,剪切應力-剪切位移曲線近似線性發展,且隨著豎向荷載增大,該特征更加顯著。隨著剪切位移持續增加,土顆粒之間的接觸更加緊密,顆粒間的咬合作用顯著增大,土樣剪應力迅速增高,并且伴隨有顆粒擠壓破碎產生,顆粒之間出現旋轉、錯動與翻滾。同時,因顆粒擠壓與咬合儲存的應變能迅速釋放,剪應力降低,隨剪切位移累積,剪切面上的顆粒再次咬合與翻滾,剪應力回升,如此反復至土樣剪切面完全貫通,土樣產生破壞,該過程土體剪切應力-剪切位移關系表現為“跳躍”特征。

高臺階排土過程中,土石混合體受自重沿坡面呈自然分級逐層堆積,未經夯實的土體具有較大的孔隙體積,且土體處于相對松散狀態。受外力作用影響,堆積體產生剪切變形,則大顆粒塊石在剪切過程中將出現翻滾、咬合、摩擦,導致土樣內部原有的土石組構特征不斷發生變化,塊石接觸更加緊密,剪應力逐漸增大,土體產生較大的剪切變形,進而出現塑性流動破壞。

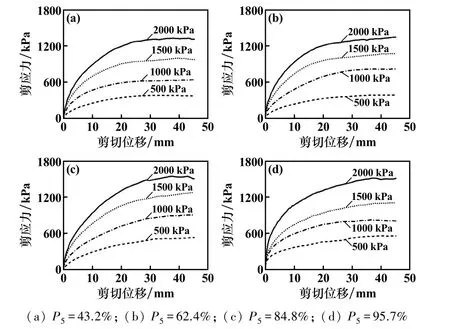

3.2 剪脹特性

土體剪切時不僅會產生形狀變化,還會產生體積變化,將剪應力引起的土體體積膨脹(剪脹)和體積收縮(剪縮)統稱為土的剪脹性[14]。直剪試驗中,設定土樣豎向位移向下為正表示剪縮、豎向位移向上為負表示剪脹。圖5為不同粗粒含量試樣剪切豎向位移與剪切位移的關系曲線。由圖5可知,在剪切變形過程中,土樣內部塊石相互咬合與摩擦,在剪切面上土石顆粒發生相對水平位移與旋轉運動,在垂直剪切面的方向也發生運動,更多地表現為土石顆粒之間的相互擠壓接觸與嵌合,從而導致土樣產生體積變化。試驗中,各級配土樣在各豎向荷載條件下均產生了剪縮,未出現剪脹趨勢,試驗結果符合粗粒土低壓剪脹、高壓剪縮的特性。究其原因,粗粒土在剪切變形時,垂壓較小,塊石間的咬合力較大,塊石更易產生摩擦與翻滾,使土體孔隙增大,呈剪脹趨勢,這種變形過程周而復始,直至土體產生較大的塑性變形而破壞;垂壓較大,塊石在剪切變形中產生的咬合力不足以克服壓縮變形荷載,且顆粒相互接觸的應力迅速增大,導致大顆粒產生破碎,碎裂的巖屑進一步充填于顆粒孔隙中,土體壓縮變形增大、體積縮小,且塊石主要產生沿剪切面的滑動,較少出現旋轉與翻滾,直至土體產生較大的塑性應變破壞。

圖5 不同粗粒含量土樣豎向位移-剪切位移關系曲線

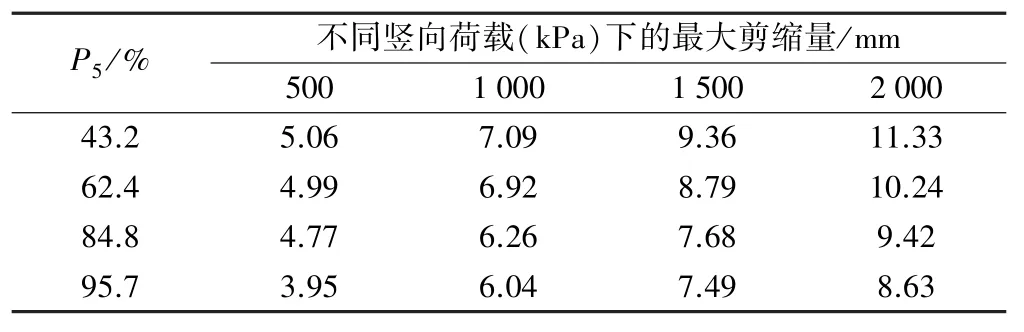

不同粗粒含量試樣的剪縮差異主要表現為最大剪縮量的不同。土樣最大剪縮量統計結果見表2。分析表2,粗粒含量相同的土樣,隨豎向荷載增大,土樣剪縮現象愈加顯著,且最大剪縮量與豎向荷載呈正比例關系;相同豎向荷載條件下,隨著粗粒含量增加,土樣剪縮現象逐漸減弱,且最大剪縮量與粗粒含量呈反比例關系。可以認為,豎向荷載增大,抑制了塊石之間滾動與翻轉的趨勢,土樣剪切變形中更多的是顆粒破碎與孔隙的充填,且豎向荷載愈大,顆粒破碎及巖屑充填孔隙的現象愈突出,土樣體積減小顯著。若豎向荷載保持不變,土樣粗粒含量增加,塊石粒度增大,土樣剪切變形中塊石顆粒間的接觸增多,剪切面上塊石總的咬合力增強,塊石更多出現的是摩擦滾動及相互翻轉,較少產生顆粒破碎,剪應力引起土樣體積的膨脹愈加明顯。

表2 不同粗粒含量土樣的最大剪縮量

由此來看,排土體表征出的剪脹特性不僅與其所受的荷載條件有關,還受土體相對密實狀態的影響。高臺階排土,排土荷載普遍較大,且排土體受自重作用,沿坡面自然分選堆積,常呈松散堆積狀、欠密實。因此,排土體在外力作用剪切變形破壞時常呈剪縮特征。

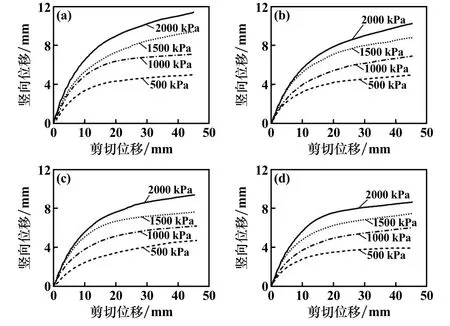

3.3 抗剪強度特征

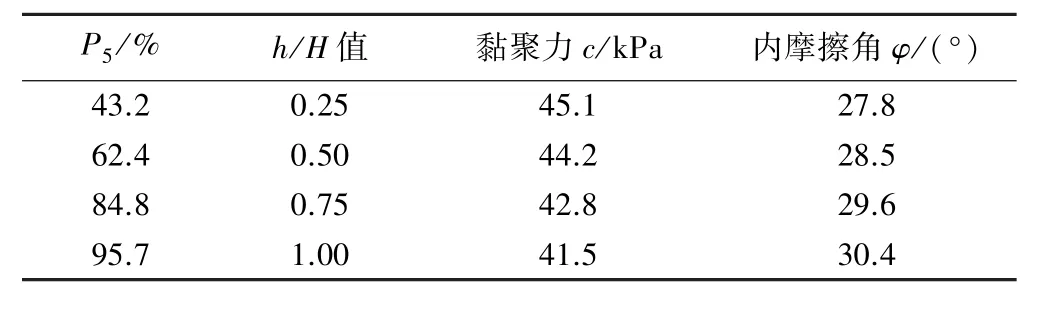

排土場土體抗剪強度取值的合理性對科學評價排土場邊坡穩定性有非常重要的影響。通常取直剪試驗中土體剪應力與剪切位移關系曲線的峰值或穩定值(殘余強度)為土的抗剪強度[15]。然而,實際情況并非如此。一方面,排土場土體在剪切變形時,剪應力逐步增大至峰值,土體不斷屈服、產生不可恢復的塑性應變,剪切面上的土石顆粒產生旋轉與翻滾,出現了變形破壞,采用峰值強度評價時會過高估計邊坡穩定性。另一方面,土體剪切變形趨于穩定時的殘余強度表示土體已經完全破壞,運用該強度計算得到抗剪強度參數進行邊坡穩定性評價會偏于保守。因此,在進行排土體抗剪強度參數分析時,土體峰值強度和殘余強度不足以反映排土工程的客觀實際。本文選取土體剪應力剪切位移關系曲線上的“爬坡強度”(峰值應力的2/3)作為分析抗剪強度參數的依據。不難發現,土體剪切變形超過彈性極限后迅速進入到塑性屈服階段,且土體抗剪強度不斷增大,土體內的裂隙開始擴展并逐步貫通,至峰值應力時,塊石顆粒咬合擠壓極為強烈,土體內已形成破壞面。當土體出現“爬坡強度”時,塊石顆粒由于旋轉滾動產生相互咬合,且裂隙并未完全貫通,土體仍能夠承受一定的抗剪能力,當剪應力超過“爬坡強度”后,土體才真正進入到滑移、破壞階段。因此,選用爬坡強度更能表征排土場土石顆粒之間的相互咬合以及變形破壞情況,也能科學客觀地反映排土堆積體的工程特征。因此,依據莫爾庫倫準則,結合試驗土體的“爬坡強度”,采用最小二乘法計算得到不同粗粒含量土體的抗剪強度參數,結果見表3。

表3 不同粗粒含量土體抗剪強度參數

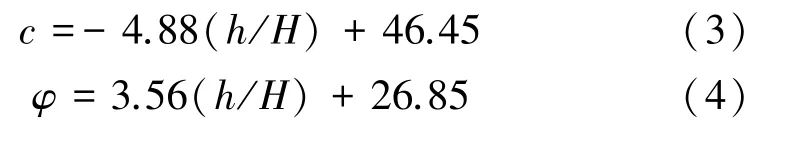

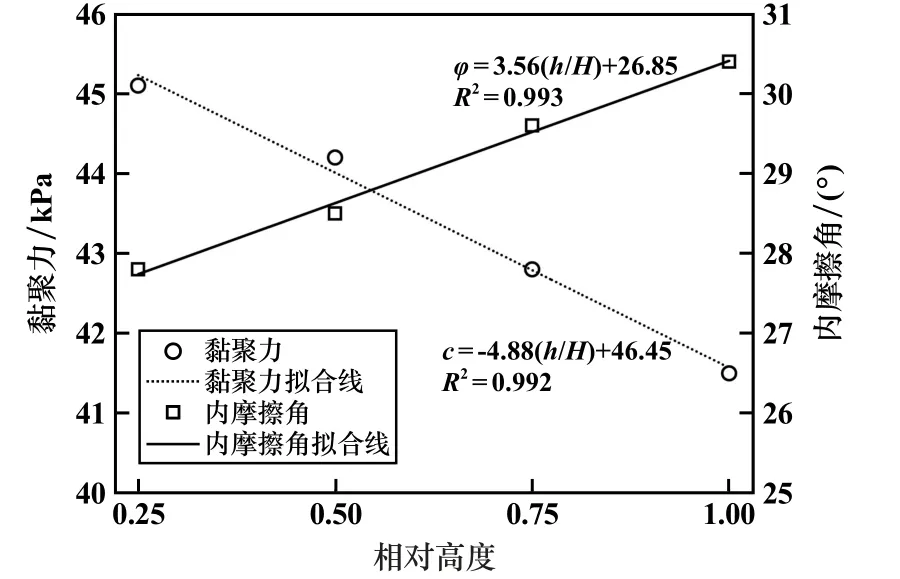

建立排土場土體抗剪強度參數與相對高度的關系,見圖6。

分析圖6可知,相對高度不同,土體的級配組成亦不相同,排土場土石混合體抗剪強度參數隨相對高度變化差異顯著,具有空間變異特征。隨著相對高度增加,土體黏聚力c值減小、內摩擦角φ值增大。其原因是:一方面,相對高度h/H=0.25,表示排土臺階中上部,土體細粒含量多且土粒間黏結特性強,從而其黏聚力較大;相對高度h/H=1.00,表示排土臺階底部,土體超大粒徑塊石及粗粒含量多,顆粒多為架空結構,并且顆粒之間無黏結,多呈擠壓接觸,黏聚力小且表現為顆粒間的機械咬合力。另一方面,隨著相對高度增加,排土堆積體平均粒徑也增大,顆粒的棱角愈加明顯,散體材料的摩擦特性增強,其對應的內摩擦角亦增大。南加排土場高臺階排土體抗剪強度參數隨相對高度(h/H)的變化關系式為:

圖6 抗剪強度參數隨相對高度的分布規律

本文研究僅局限于排土臺階坡面塊石粒徑分布的統計結果,對排土臺階內部土石顆粒的組成特征及分布規律還有待后續研究。排土場邊坡穩定性分析不僅需要建立能反映排土物料級配組成的地質力學模型,還需要賦予合理的巖土力學參數才能得到較為精準的邊坡穩定性評價結果。

4 結 論

1)土石顆粒沿排土臺階坡面粒徑分級顯著,由坡頂至坡底,細顆粒含量呈線性急劇減小,平均粒徑呈指數增大。排土臺階底部多為超大粒徑塊石,常呈顆粒架空結構。

2)不同粗粒含量土樣剪切特性均表現為應變硬化特征。豎向荷載愈大、硬化現象愈明顯;塊石顆粒間強烈的旋轉、咬合與翻滾作用使得土樣最終產生塑性流動破壞。

3)高壓剪切條件下,不同粗粒含量土樣均呈現剪縮現象。粗粒含量與豎向荷載是影響土樣剪縮量的兩個重要因素。其中,增加豎向荷載,土體剪縮量增大;粗粒含量增多,土體剪縮量減小。4)排土場顆粒粒徑自然分選結果導致土體抗剪強度指標隨相對高度變化發生變化,具有明顯的空間變異性。隨著相對高度增加,土體粗粒含量增多,其黏聚力減小而內摩擦角增大。