慢性心力衰竭心源性猝死影響因素分析及基線QRS波群時限聯合基線血漿NT-proBNP對其預測價值

程 龍,程 蓉,尚艷妍

慢性心力衰竭是指各種心血管疾病的最后階段,可導致運動耐力下降和下肢水腫等癥狀。據統計,我國慢性心力衰竭的患病率已達1.61%,其中約50%的慢性心力衰竭患者在確診后5年內死亡,且心源性猝死占比較高[1]。因此,尋找理想的慢性心力衰竭患者心源性猝死的預測指標是當前研究的熱點。已有研究證實QRS波群時限與慢性心力衰竭患者的預后緊密相關[2];血漿N-末端B型腦鈉肽前體(NT-proBNP)可用以評估心功能變化[3]。本研究探討基線QRS波群時限聯合基線血漿NT-proBNP水平對慢性心力衰竭心源性猝死的預測價值,以期為慢性心力衰竭心源性猝死臨床診療提供依據。

1 資料與方法

1.1一般資料 回顧性分析2012年1月—2018年10月我院收治的慢性心力衰竭189例的臨床資料。納入標準:①確診為慢性心力衰竭[4];②檢測基線(入院后24 h)QRS波群時限和基線血漿NT-proBNP水平;③接受至少6個月的跟蹤隨訪(除心源性猝死外);④有完整臨床資料;⑤患者和(或)其家屬簽署相關知情同意書。排除標準:①失訪或隨訪期間非心源性猝死者,如意外事故致死等;②合并其他威脅生命安全疾病者,如急性腦梗死和惡性腫瘤;③伴精神、認知或溝通障礙者;④已安裝心臟起搏器者;⑤有預激綜合征和既往束支阻滯等其他可能影響QRS波群時限疾病者。慢性心力衰竭189例中男101例,女88例;年齡49~87(62.54±6.14)歲。

1.2研究方法

1.2.1QRS波群時限檢測:所有入選患者于入院后24 h采用日本光電1350P型12導聯自動分析心電圖儀檢測基線QRS波群時限,嚴格測定QRS波群最早起點至最晚終點,參照《黃宛臨床心電圖學》[5]選擇導聯,所選導聯為V3、V4、aVL和I,記錄檢測數據。所有患者一般需測量至少6個導聯,同一個導聯一般至少測量5個QT間期,求取平均值并經心率校正,求得QT間期,并用最長的QT間期與最短的QT間期差值作為QRS波群時限。

1.2.2血漿NT-proBNP水平檢測:所有入選患者于入院后開始治療前抽取空腹外周靜脈血3 ml至無菌抗凝管中,離心分離后取血漿,采用瑞士羅氏公司生產的E601型全自動電化學發光免疫分析儀測定血漿NT-proBNP水平。

1.2.3心源性猝死判斷標準:早期有胸痛、呼吸急促、心悸和疲乏等癥狀,嚴重者甚至出現眩暈、急性呼吸困難和胸痛等癥狀,突然意識喪失,部分患者可伴有全身抽搐,大動脈搏動和心音消失,呼吸呈嘆息樣甚至停止,瞳孔散大。

1.2.4慢性心力衰竭心源性猝死影響因素分析:分析總結可能影響慢性心力衰竭心源性猝死的因素,包括性別、年齡、合并2型糖尿病、合并高脂血癥、原發病、心律失常、伴肺栓塞、心功能分級、基線QRS波群時限、基線左室射血分數(LVEF)、基線血漿NT-proBNP、治療藥物。將上述可能影響因素作為自變量,將是否發生心源性猝死作為因變量,分析慢性心力衰竭心源性猝死的影響因素。

1.2.5質控方法:所有入選患者的臨床資料均由本研究小組成員統一設計調查表格、錄入數據,調查內容包括性別、年齡、病歷號以及上述可能影響因素等,并根據心源性猝死判斷標準統計心源性猝死發生情況,對于已經死亡者在經家屬同意后進行尸檢核實是否死于心源性猝死。本研究小組成員反復核對數據無誤后方進行處理。

2 結果

2.1心源性猝死發生情況 慢性心力衰竭189例中68例發生心源性猝死,發生率為35.98%,發生時間為隨訪3~38(16.54±3.06)個月。

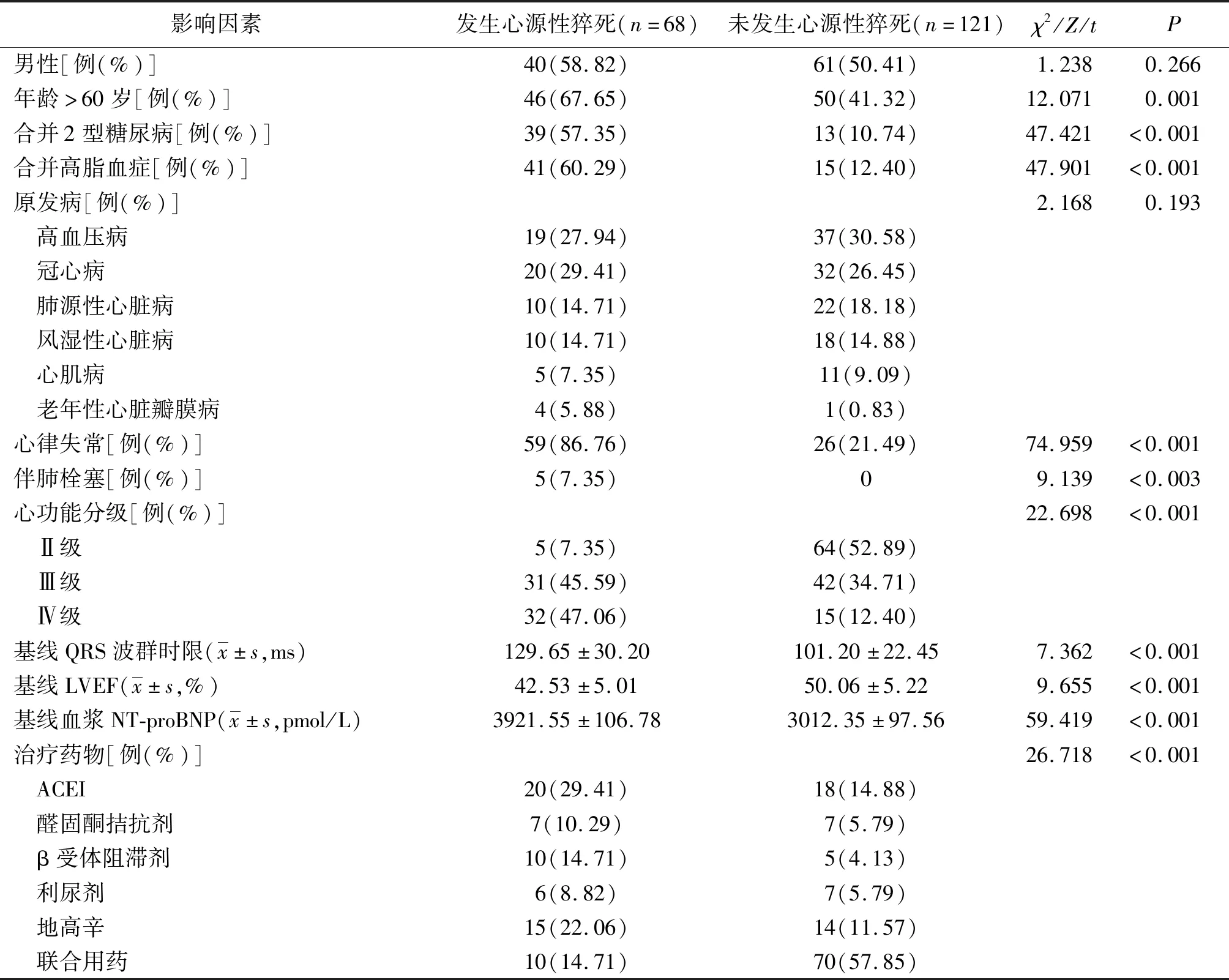

2.2慢性心力衰竭心源性猝死影響因素單因素分析 單因素分析結果顯示,發生心源性猝死者年齡>60歲、合并2型糖尿病、合并高脂血癥、心律失常、伴肺栓塞、心功能Ⅲ和Ⅳ級占比及基線QRS波群時限、基線血漿NT-proBNP高于未發生心源性猝死者,基線LVEF和聯合用藥占比低于未發生心源性猝死者(P<0.01),見表1。

表1 慢性心力衰竭心源性猝死影響因素單因素分析

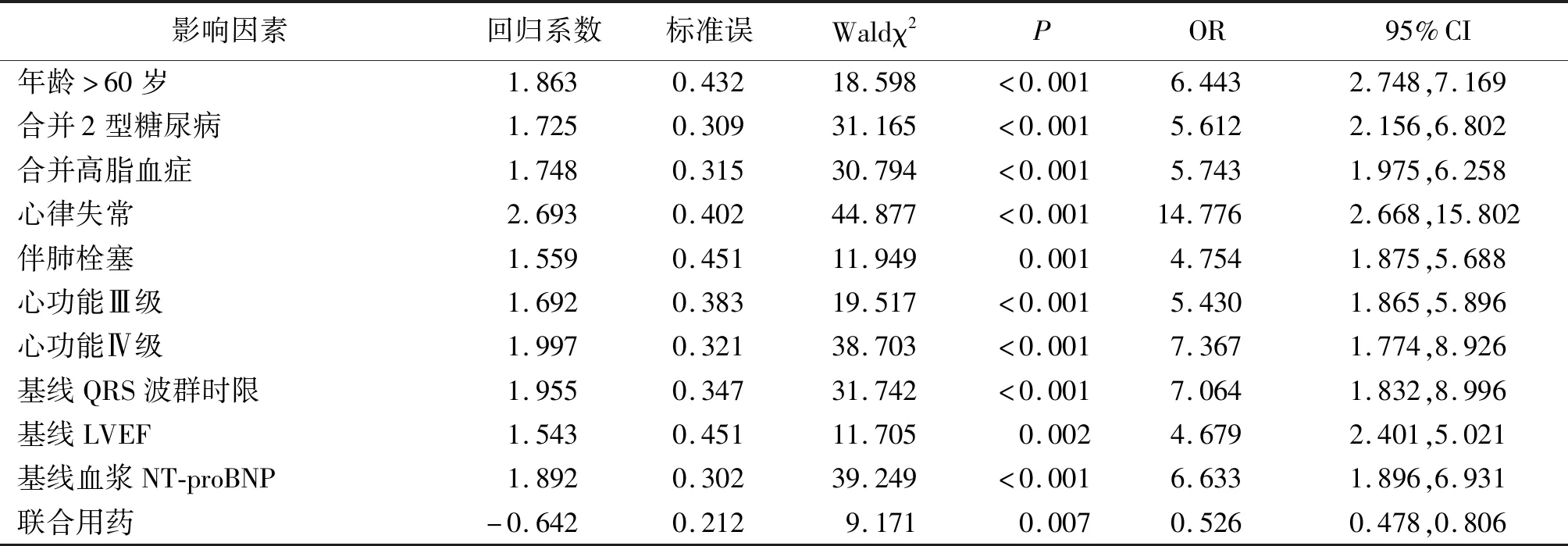

2.3慢性心力衰竭心源性猝死影響因素多因素Logistic回歸分析 多因素Logistic回歸分析結果顯示,年齡>60歲、合并2型糖尿病、合并高脂血癥、心律失常、伴肺栓塞、心功能Ⅲ級、心功能Ⅳ級、基線QRS波群時限、基線LVEF和基線血漿NT-proBNP均是慢性心力衰竭心源性猝死的危險因素,聯合用藥是慢性心力衰竭心源性猝死的保護因素(P<0.01),見表2。

表2 慢性心力衰竭心源性猝死影響因素多因素Logistic回歸分析

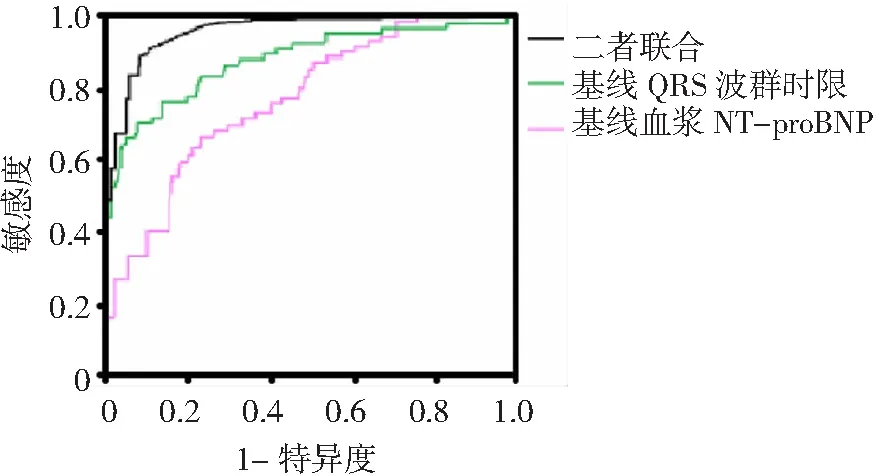

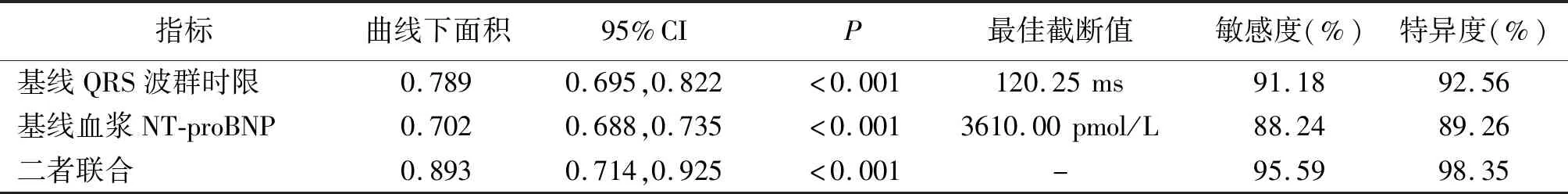

2.4基線QRS波群時限聯合基線血漿NT-proBNP對慢性心力衰竭心源性猝死預測價值 ROC曲線分析結果顯示,基線QRS波群時限和基線血漿NT-proBNP預測慢性心力衰竭心源性猝死的最佳截斷值分別為120.25 ms和3610.00 pmol/L,二者聯合預測慢性心力衰竭心源性猝死的曲線下面積和敏感度、特異度均高于單獨預測(P<0.01),見圖1和表3。

圖1 基線QRS波群時限聯合基線血漿NT-proBNP對慢性心力衰竭心源性猝死預測價值的ROC曲線NT-proBNP為N-末端B型腦鈉肽前體,ROC為受試者工作特征

3 討論

慢性心力衰竭患者心源性猝死風險較高,心律失常和肺栓塞等均是其常見病因[6-7]。越來越多的臨床醫師主張及早識別慢性心力衰竭患者心源性猝死的高危因素,以便能夠針對性地加強防控,從而降低心源性猝死的發生率。有文獻報道,慢性心力衰竭患者心源性猝死的發生率約為40%,對患者的生命健康危害極大[8]。本研究慢性心力衰竭189例中68例(35.98%)發生心源性猝死,證實慢性心力衰竭患者有較高的心源性猝死風險,也肯定了探討其影響因素的重要性,這對指導開展其防控工作意義重大。

本研究結果顯示,基線QRS波群時限和基線血漿NT-proBNP均為慢性心力衰竭患者心源性猝死的影響因素,且ROC曲線分析結果顯示二者聯合預測慢性心力衰竭心源性猝死的價值較高。QRS波群時限是心電生理變化的重要指標,心功能下降可導致心電變化,從而延長QRS波群時限。QRS波群時限可用于評估心電傳導時間,其延長意味著心電傳導速度減慢,表明心臟電生理出現了明顯的異常,而在疾病的影響下心臟電生理變化尤為明顯,慢性心力衰竭患者QRS波群時限明顯延長。另外,若慢性心力衰竭患者病情嚴重,則QRS波群時限顯著延長,意味著此類患者心臟電生理變化較為嚴重,心源性猝死發生風險顯著增高,因而QRS波群時限可用于預測慢性心力衰竭患者心源性猝死發生風險。既往研究發現,慢性心力衰竭心源性猝死患者基線QRS波群時限較未發生心源性猝死者明顯延長[9],與本研究結果一致。提示基線QRS波群時限是慢性心力衰竭患者心源性猝死發生的影響因素,且對該事件有良好的預測價值。慢性心力衰竭患者QRS波群時限延長可能會直接導致血流動力學變化,使得心臟功能受損,心源性猝死的發生概率顯著增高。血漿NT-proBNP是心功能損傷的重要評估指標,正常情況下其水平較低,但當心肌損傷發生后,左室室壁張力和調控激素發生異常,大量NT-proBNP被釋放入血液,血漿NT-proBNP水平將會迅速升高[10]。有研究報道,血漿NT-proBNP水平與慢性心力衰竭患者心功能和預后均有密切關系[11]。另有研究顯示,血漿NT-proBNP>3600 pmol/L時慢性心力衰竭患者心源性猝死的發生風險將會顯著升高[12]。血漿中BNP的主要來源是心室,心肌缺血并發生損傷后可導致BNP大量合成和分泌,與此同時NT-proBNP的水平顯著增高,故NT-proBNP可作為預測慢性心力衰竭患者心源性猝死發生風險的新指標。此外,血漿中NT-proBNP水平越高意味著慢性心力衰竭患者病情越嚴重,心源性猝死的發生風險也越高,對患者生存質量的危害越大。由此可知,基線血漿NT-proBNP水平也可用于預測慢性心力衰竭心源性猝死發生風險,且有良好預測價值。基線QRS波群時限和基線血漿NT-proBNP二者聯合預測慢性心力衰竭心源性猝死的價值更高。

表3 基線QRS波群時限聯合基線血漿NT-proBNP對慢性心力衰竭心源性猝死預測價值的ROC曲線分析結果

本研究多因素Logistic回歸分析結果顯示,年齡>60歲、合并2型糖尿病、合并高脂血癥、心律失常、伴肺栓塞、心功能Ⅲ級、心功能Ⅳ級和基線LVEF均是慢性心力衰竭心源性猝死的危險因素,聯合用藥是慢性心力衰竭心源性猝死的保護因素,與既往國內外相關報道相符[13-14]。分析其原因為患者年齡越大心功能減退越嚴重,合并基礎疾病可對心功能造成損傷,心律失常可影響心電活動,肺栓塞可增加心功能損傷風險,心功能分級越高、基線LVEF越低意味著心功能損傷越嚴重,故上述因素均可增加慢性心力衰竭患者心源性猝死的發生風險;聯合用藥可在強心的同時減輕心臟負荷,故慢性心力衰竭患者心源性猝死的風險可得到顯著控制[15]。臨床可根據上述結果制訂針對性防控措施,以降低慢性心力衰竭患者心源性猝死的發生風險。

綜上所述,慢性心力衰竭患者心源性猝死發生風險較高,年齡>60歲、合并2型糖尿病、合并高脂血癥、心律失常、伴肺栓塞、心功能Ⅲ級、心功能Ⅳ級、基線QRS波群時限、基線LVEF和基線血漿NT-proBNP均是慢性心力衰竭心源性猝死的危險因素,聯合用藥是慢性心力衰竭心源性猝死的保護因素;基線QRS波群時限和基線血漿NT-proBNP均可作為慢性心力衰竭心源性猝死的預測指標,但二者聯合對慢性心力衰竭心源性猝死預測價值更高。然而,本研究仍存在明顯不足:QRS波群時限的動態變化可反映慢性心力衰竭患者的病情變化,推測其可能對心源性猝死的預測價值更高,但由于對入選患者隨訪力度不足,再加上患者復診依從性不理想,因此,該指標對慢性心力衰竭心源性猝死的預測價值分析,仍需進一步研究探討。