多項相關指標在慢性心力衰竭患者心臟再同步化治療預后評估中的作用

賈洪娟,皇甫小偉,劉 旺

心力衰竭是由于心肌損傷導致心室結構和功能異常,導致心室泵血或充盈功能下降。慢性心力衰竭不僅是心力衰竭的持續(xù)狀態(tài),也是許多心血管疾病的終末期。臨床表現為呼吸困難、乏力等癥狀,嚴重者可出現肺淤血、腎功能衰竭、肝硬化等并發(fā)癥,危及患者生命安全[1]。心臟再同步化治療是在傳統(tǒng)人工起搏器治療的基礎上發(fā)展起來的一種新型雙心室起搏治療,可糾正心臟功能,改善患者臨床癥狀,從而有效降低臨床病死率和再入院率,被廣泛應用于臨床治療[2-3]。然而盡管心臟再同步化治療效果確切,但仍有部分患者治療后效果欠佳。相關研究表明,術前篩查心臟再同步化治療患者,對改善預后具有重要意義[4]。早期心臟再同步化治療臨床效果評估主要采用心功能指標、心電圖等進行,但具有一定的局限性,檢測結果易出現偏差。研究發(fā)現,血清胱抑素C(CysC)是獨立于其他危險因素及腎功能以外的心血管事件預測因子,在多種心血管疾病發(fā)生的病理生理過程中發(fā)揮著重要作用,但臨床較少將其與心臟再同步化治療患者預后的關系進行研究,且單一指標檢測易出現誤差[5-6]。本研究對多項指標檢測在慢性心力衰竭患者心臟再同步化治療預后評估中的作用進行分析。現報告如下。

1 資料與方法

1.1一般資料 將2018年7月—2021年7月本院收治的慢性心力衰竭128例設為研究組。納入標準:均符合慢性心力衰竭診斷標準[7],且有行心臟再同步化治療適應證;均行心臟再同步化治療,且臨床資料完整,無缺損或丟失;患者及家屬均同意參與本研究。排除標準:合并其他惡性腫瘤或臟器嚴重疾病者;因精神障礙或溝通不暢無法配合者;存在其他嚴重心臟或血液系統(tǒng)疾病者。選取同期于我院體檢健康的96例作為對照組。研究組男72例,女56例;年齡60~81(65.68±5.91)歲;根據美國紐約心臟病學會(NYHA)心功能分級標準分為Ⅰ級32例,Ⅱ級36例,Ⅲ級31例,Ⅳ級29例。對照組男51例,女45例;年齡59~83(65.91±5.86)歲。2組性別、年齡比較差異無統(tǒng)計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2方法 入院后收集所有研究對象靜脈血5 ml,3000 r/min離心10 min分離血清。酶聯(lián)免疫吸附試驗檢測CysC、腦鈉肽(BNP)、內皮素-1(ET-1)水平。

1.3觀察指標 ①比較2組血清CysC、BNP、ET-1水平。②分析影響慢性心力衰竭患者心臟再同步化治療預后的危險因素。出院后12個月內通過電話、復查等方式進行隨訪,確認患者預后,調查并記錄患者預后情況。根據患者是否有臨床事件(心力衰竭發(fā)作再入院或全因性死亡)分為預后良好及預后不良,當患者發(fā)生臨床事件時停止隨訪。③使用受試者工作特征(ROC)曲線分析CysC、BNP、ET-1對慢性心力衰竭患者心臟再同步化治療預后的預測價值。

2 結果

2.1血清CysC、BNP、ET-1水平 研究組血清CysC、BNP、ET-1水平均高于對照組,差異有統(tǒng)計學意義(P<0.05)。見表1。

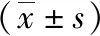

2.2不同預后慢性心力衰竭行心臟再同步化治療患者臨床資料比較 128例中預后良好95例,預后不良33例,其中預后不良組NYHA心功能分級高于預后良好組,血清CysC、BNP及ET-1水平高于預后良好組(P<0.01)。見表2。

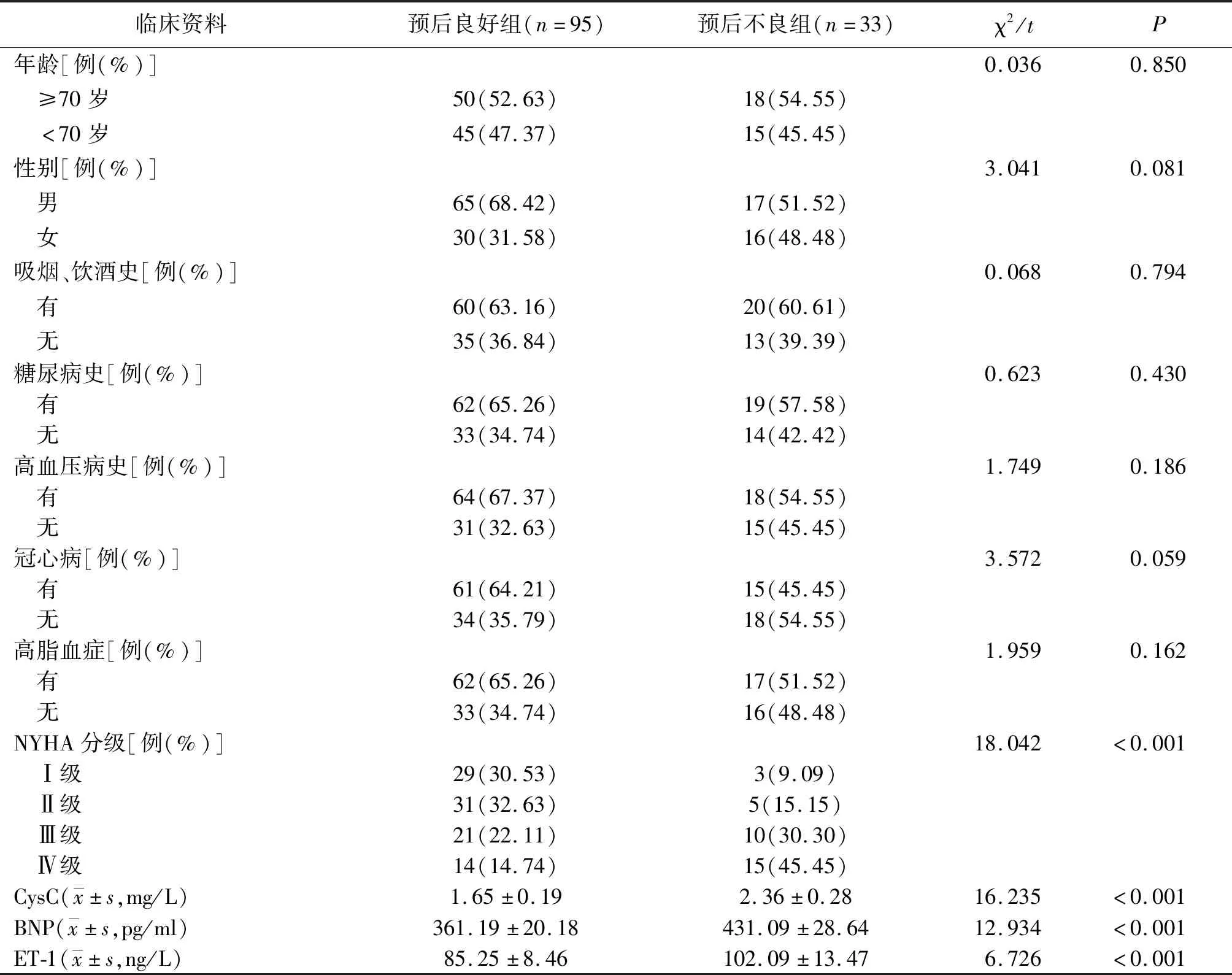

2.3影響慢性心力衰竭患者心臟再同步化治療預后的危險因素分析 非條件多因素 Logistic回歸分析顯示,心功能分級、CysC、BNP、ET-1為影響慢性心力衰竭患者心臟再同步化治療預后的獨立危險因素(P<0.05,P<0.01),見表3。

表1 2組血清CysC、BNP、ET-1水平比較

表2 不同預后慢性心力衰竭行心臟再同步化治療患者臨床資料比較

表3 影響慢性心力衰竭患者心臟再同步化治療預后的多因素Logistic回歸分析

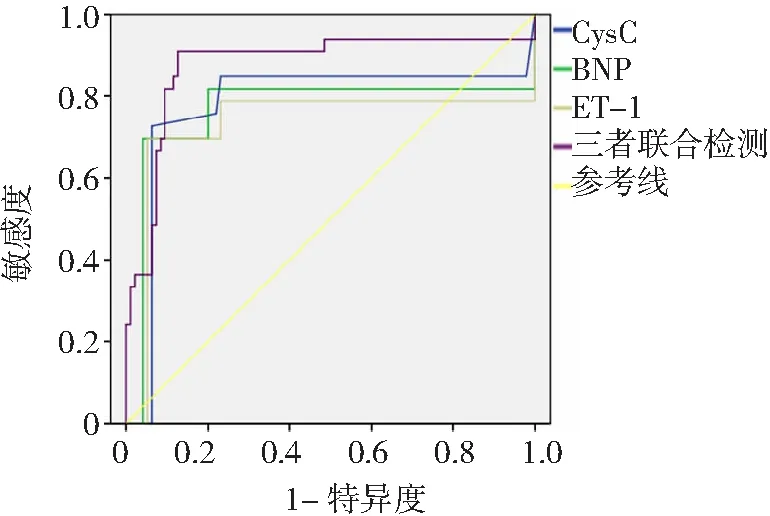

2.4CysC、BNP、ET-1對慢性心力衰竭患者心臟再同步化治療預后的臨床預測價值 ROC曲線示:CysC、BNP、ET-1單獨檢測以及三者聯(lián)合檢測AUC分別為0.779、0.765、0.730、0.877,其中以三者聯(lián)合檢測AUC值最大。見表4、圖1。

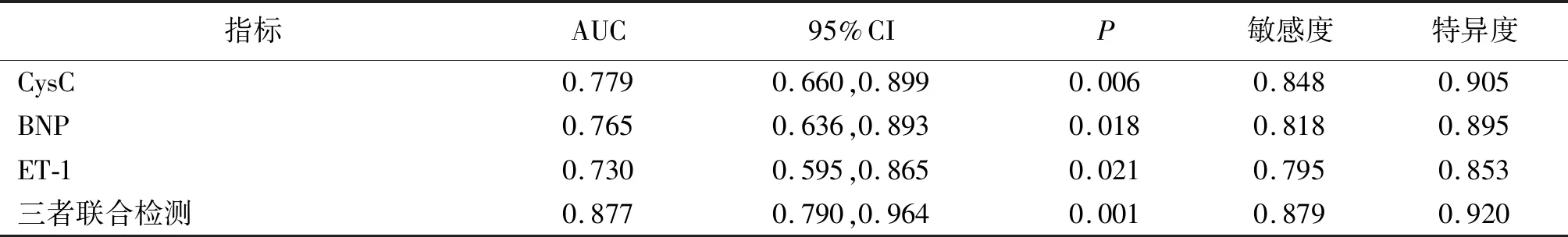

表4 CysC、BNP、ET-1聯(lián)合檢測對慢性心力衰竭患者心臟再同步化治療預后的臨床預測價值

圖1 CysC、BNP、ET-1對慢性心力衰竭患者心臟再同步化治療預后的預測價值ROC曲線CysC為胱抑素C,BNP為腦鈉肽,ET-1為內皮素-1,ROC為受試者工作特征

3 討論

血管緊張素Ⅱ轉換酶抑制劑和β受體阻滯劑為臨床治療慢性心力衰竭的有效藥物,但研究發(fā)現對于晚期慢性心力衰竭心功能處于NYHA Ⅲ、Ⅳ級的患者來說,其療效欠佳,患者預后較差[8-9]。而心臟移植是治療晚期慢性心力衰竭的金標準,但供體的缺乏和排異反應限制了其應用。有學者發(fā)現,心臟再同步化治療可糾正由室內傳導延遲導致的左心室充盈時間縮短,收縮不同步,以及二尖瓣反流,從而改善心功能,使左、右心室間及左心室內的收縮再同步化,目前已成為治療慢性心力衰竭患者的有效方法。然而臨床對這種治療的效果尚無明確的評價指標[10-12]。

本研究結果顯示,慢性心力衰竭患者血清CysC、BNP、ET-1水平高于正常人群,與既往研究結果相似[13]。同時本研究還對影響慢性心力衰竭患者再同步化治療預后的危險因素進行分析,發(fā)現心功能分級、CysC、BNP、ET-1為影響慢性心力衰竭患者預后的獨立危險因素。CysC是一種半胱氨酸蛋白酶抑制劑,存在于機體各組織器官核細胞內,通過參與細胞外基質重塑、減緩基質代謝、阻止膠原降解,在膠原降解中發(fā)揮重要作用,從而參與心力衰竭的發(fā)生和發(fā)展[14-16]。ET-1屬于活性肽,由內皮細胞合成和分泌,有3種異構體,是已知較強的縮血管物質,其參與心室重構,可激活交感神經和腎素血管緊張素-醛固酮系統(tǒng),促進心肌成纖維細胞增殖和增加膠原蛋白合成,誘導心肌細胞凋亡,引起組織重塑和心肌纖維化,最終導致心功能惡化,影響慢性心力衰竭患者預后[17-18]。BNP由心室肌細胞反應性分泌,主要分布于腦、脊髓、心肺等組織中,是由32個氨基酸組成的多肽物質,可調節(jié)人體體液、血壓及鈉平衡的神經激素,當心室功能不全時,心肌擴張,BNP會快速合成釋放調節(jié)心臟功能,故該指標可作為評估患者心力衰竭的重要指標之一[19-20]。本研究分析CysC、BNP、ET-1對慢性心力衰竭行心臟再同步化治療預后的診斷價值,結果顯示CysC、BNP、ET-1均可有效診斷慢性心力衰竭患者心臟再同步化治療預后,但三者聯(lián)合檢測預測價值最大,可能與單一指標檢測易受到外界因素影響有關,同時也說明了聯(lián)合檢測能夠有效提高診斷的準確度,可考慮將CysC、BNP、ET-1聯(lián)合檢測應用于臨床。

綜上所述,CysC、BNP、ET-1在慢性心力衰竭患者中異常升高表達,在心臟再同步化治療的預后評估中有重要的臨床意義,可為心力衰竭患者的臨床治療提供更好的指導。