外周血GPR30表達水平與腦小血管病致認知功能障礙發生風險、病情程度的關系及對預后的影響

岳 麗,孫佳瑤,劉龍芳

腦小血管病(cerebral small vessel disease, CSVD)是臨床常見腦血管疾病類型,不僅是導致缺血性腦卒中發生的主要原因之一,還會引起認知功能障礙,尤其是老年患者。據統計,CSVD所致的認知功能障礙占所有血管性癡呆的36%~67%[1-2]。CSVD繼發認知損傷的致病機制不明確,可能與基礎疾病、年齡、相關外周血標志物水平等因素有關[3]。G蛋白耦聯雌激素受體30(GPR30)是雌激素非典型的膜性受體,近年來有研究證實其具有神經保護、抗神經炎癥、促進神經元修復等作用[4-5]。因此推測其可能參與CSVD所致認知功能障礙發生發展過程。本研究探討外周血GPR30表達水平在CSVD致認知功能障礙中的變化情況,為臨床評估其發生風險、病情程度、預測預后提供可靠的依據。

1 資料與方法

1.1臨床資料 選擇我院2018年7月—2020年12月收治的CSVD致認知功能障礙92例作為觀察組,CSVD后無認知功能障礙92例作為對照組。納入標準:均經頭顱CT、MRI檢查可見CSVD病灶,符合CSVD相關診斷標準[6];CSVD發生前認知功能正常;觀察組CSVD發生后6個月內出現智力減退、反應遲鈍、記憶或其他認知功能進行性損害癥狀,簡易智能精神狀態檢查量表(MMSE)評分<27分,符合血管性認知功能障礙診斷標準[7];對照組CSVD發生后6個月內無認知功能障礙,MMSE評分≥27分;2組臨床資料完整。排除標準:合并多發性硬化、神經系統退行性疾病、精神疾病、血液系統疾病等其他重大疾病者;伴有顱內大血管病變者;無法配合檢查者;合并惡性腫瘤者;存在顱腦外傷、腦血管畸形者;由于其他原因所致認知功能障礙者。觀察組男50例,女42例;年齡48~79(58.43±3.46)歲;體質量指數(BMI)17~28(22.30±1.81)kg/m2;美國國立衛生院神經功能缺損量表(NIHSS)評分8~14(10.38±1.34)分;CSVD發病部位:基底節區33例,丘腦21例,皮層或皮層下25例,額葉13例。對照組男53例,女39例;年齡45~72(54.06±3.03)歲;BMI 17~29(22.62±1.72)kg/m2;NIHSS評分6~12(9.20±1.06)分;CSVD發病部位:基底節區30例,丘腦23例,皮層或皮層下24例,額葉15例。2組性別、BMI、CSVD發病部位比較差異無統計學意義(P>0.05);2組年齡、NIHSS評分比較差異有統計學意義(P<0.05)。

1.2方法 2組均于CSVD發生后6個月復查認知功能時檢測外周血單個核細胞(PBMC)中GPR30蛋白與mRNA表達情況。采集清晨空腹靜脈血4 ml,抗凝,提取PBMC,置入-80 ℃恒溫冰箱內,備用。①PBMC中GPR30 mRNA相對表達量檢測方法:采用購自全式金生物公司的Tranzol up試劑盒提取細胞RNA,逆轉錄(美國Invitrogen公司的試劑盒)合成cDNA。由上海康成生物有限公司設計合成引物序列,GPR30:F:5'-AACCCAACCCAAACCACCACA-3',R:5'-AAGATTTGCCGAAAGGCTCCC-3';β-actin:F:5'-GTGGCCGAGGACTTTGATTG-3',R:5'-CCTGTAACAACGCATCTCATATT-3'。行實時定量聚合酶鏈反應(RT-PCR),反應條件:預變性95 ℃ 600 s,變性95 ℃ 10 s,退火60 ℃ 60 s,延伸60 ℃ 60 s,共進行40個循環。抽取PCR擴增產物(10 μl),在瓊脂糖凝膠(1.5%)條件下電泳,采用圖像分析系統掃描電泳圖像,以β-actin為內參,計算GPR30 mRNA相對表達量。②PBMC中GPR30蛋白相對灰度值檢測方法:將提取的PBMC取出置于冰上,制備蛋白樣品,采用美國貝克曼庫爾特公司BCATM試劑盒測定蛋白濃度,依次采取電泳準備、轉膜、封閉及孵抗、顯影等步驟。圖片掃描保存,采用Image J軟件將圖片上特異條帶灰度值數字化。

1.3認知功能障礙程度和預后判定標準

1.3.1認知功能障礙程度判定標準[8]:以MMSE評分為依據,21~26分為輕度,10~20分為中度,0~9分為重度。

1.3.2預后判定標準[9]:觀察組證實為CSVD致認知功能障礙后給予常規認知功能訓練、保護腦細胞、營養腦神經等對癥治療。治療3個月后評估療效,療效指數=(治療后MMSE評分-治療前MMSE評分)/治療前MMSE評分×100%。療效指數>50%為顯效,20%~50%為進步,≤20%為無效,將顯效、進步納入預后良好組,無效納入預后不良組。

2 結果

2.1PBMC中GPR30蛋白與mRNA表達情況 觀察組PBMC中GPR30蛋白相對灰度值、mRNA相對表達量低于對照組(P<0.01)。見表1。

表1 2組CSVD PBMC中GPR30蛋白與mRNA表達情況比較

2.2觀察組不同病情程度患者PBMC中GPR30蛋白與mRNA表達情況 觀察組不同病情程度患者PBMC中GPR30蛋白相對灰度值、mRNA相對表達量比較差異有統計學意義(P<0.01);重度患者PBMC中GPR30蛋白相對灰度值、mRNA相對表達量低于中度、輕度患者,中度患者低于輕度患者(P<0.05)。見表2。

表2 觀察組不同病情程度患者PBMC中GPR30蛋白與mRNA表達情況比較

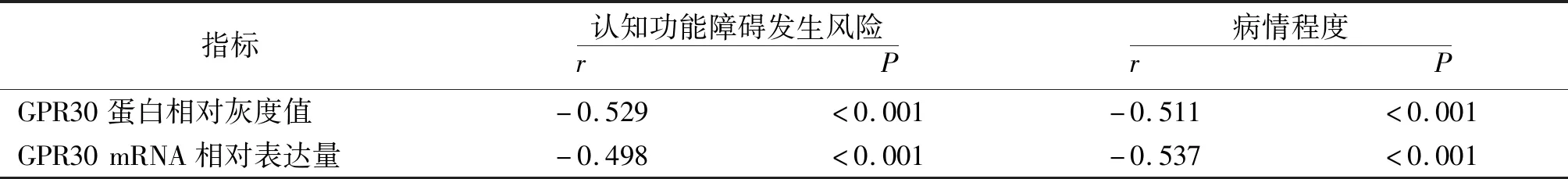

2.3觀察組PBMC中GPR30蛋白、mRNA表達情況與認知功能障礙發生風險、病情程度的關系 Spearman相關性分析顯示,PBMC中GPR30蛋白相對灰度值、mRNA相對表達量與認知功能障礙發生風險、病情程度呈負相關(P<0.01)。見表3。

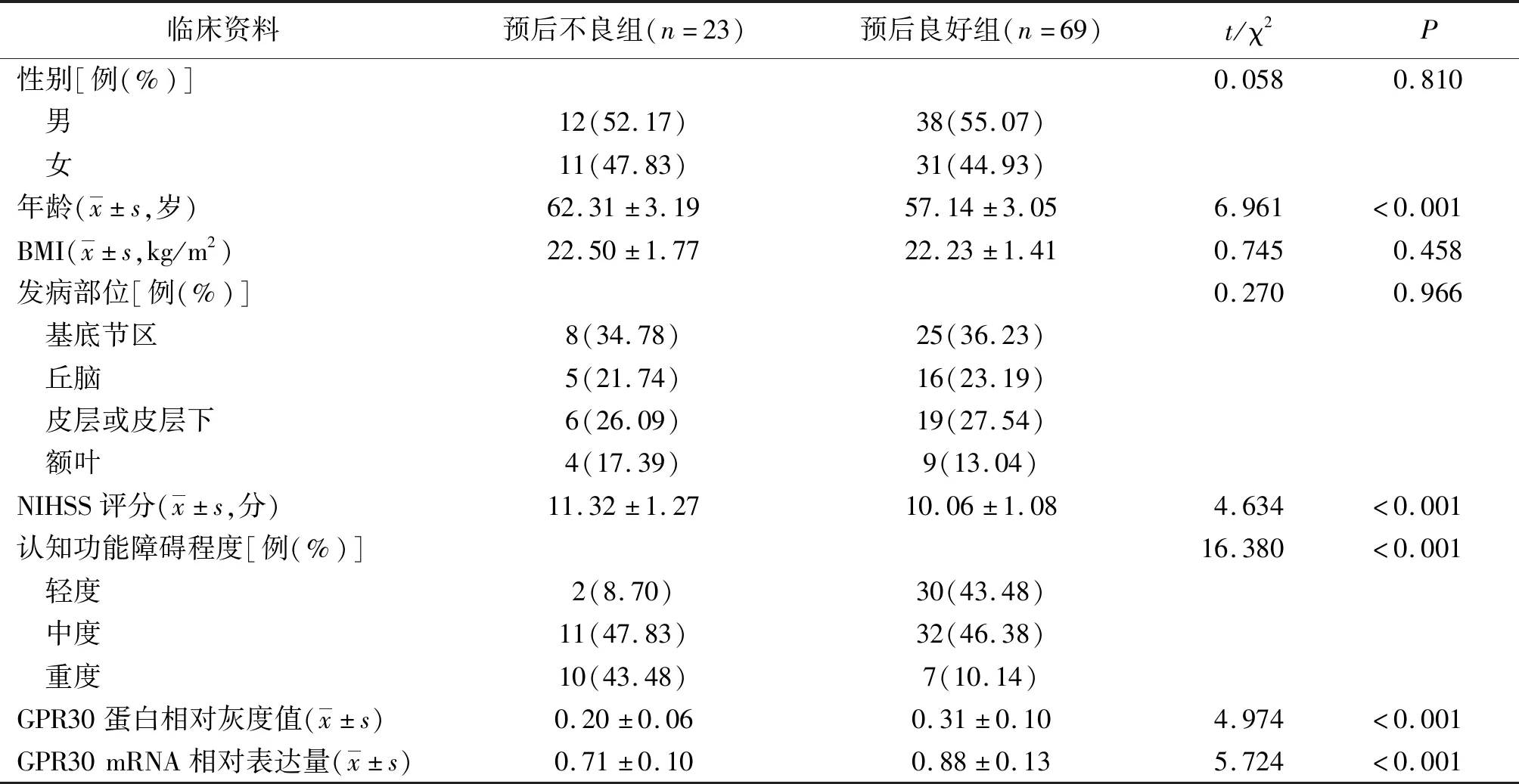

2.4觀察組不同預后患者臨床資料、PBMC中GPR30蛋白與mRNA表達情況 觀察組不同預后患者性別、BMI、發病部位比較差異無統計學意義(P>0.05);預后不良組年齡、NIHSS評分、認知功能障礙程度高于預后良好組,PBMC中GPR30蛋白相對灰度值、mRNA相對表達量低于預后良好組(P<0.01)。見表4。

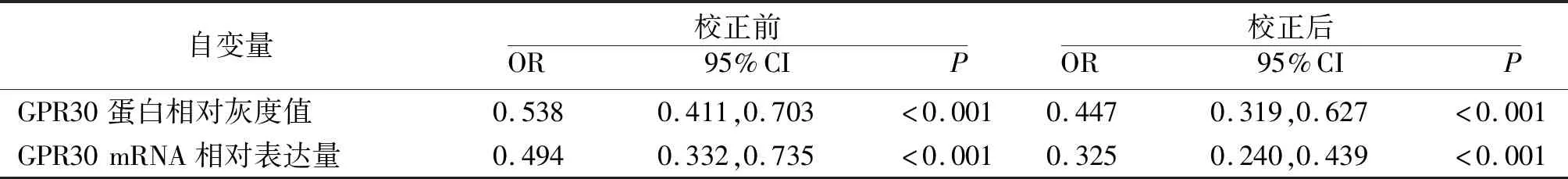

2.5PBMC中GPR30蛋白、mRNA對CSVD致認知功能障礙預后的影響 多因素Logistic回歸分析顯示,在校正其他因素前后,PBMC中GPR30蛋白相對灰度值、mRNA相對表達量均與預后獨立相關(P<0.01)。見表5。

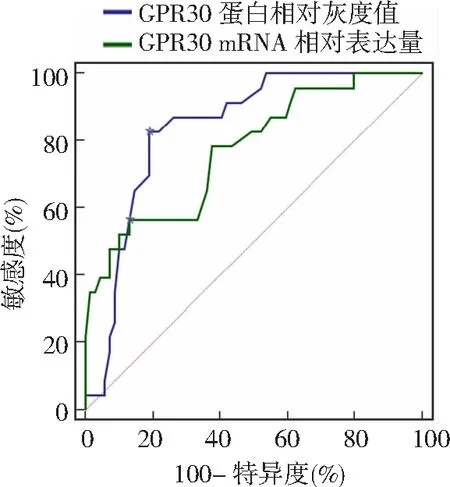

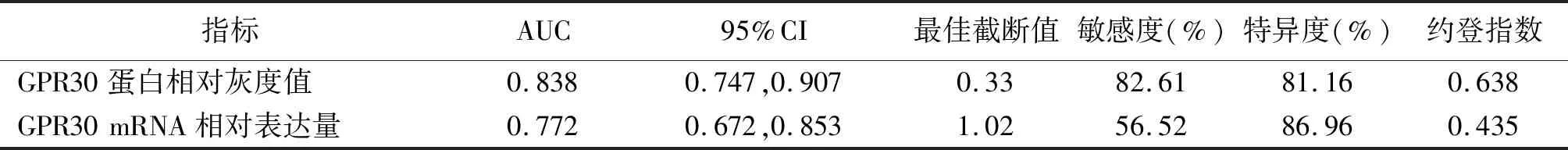

2.6PBMC中GPR30蛋白、mRNA對CSVD致認知功能障礙預后的預測價值 ROC曲線分析,PBMC中GPR30蛋白相對灰度值及GPR30 mRNA相對表達量預測CSVD致認知功能障礙預后的曲線下面積(AUC)均>0.7,且GPR30蛋白相對灰度值預測CSVD致認知功能障礙預后的AUC大于GPR30 mRNA相對表達量,見表6和圖1。

圖1 PBMC中GPR30蛋白、mRNA對CSVD致認知功能障礙預后的預測價值ROC曲線CSVD為腦小血管病,PBMC為外周血單個核細胞,GPR30為G蛋白耦聯雌激素受體30,ROC為受試者工作特征

表3 觀察組PBMC中GPR30蛋白、mRNA表達情況與認知功能障礙發生風險、病情程度的關系

表4 觀察組不同預后患者臨床資料、PBMC中GPR30蛋白與mRNA表達情況

表5 PBMC中GPR30蛋白、mRNA對CSVD致認知功能障礙預后的影響

表6 PBMC中GPR30蛋白、mRNA對CSVD致認知功能障礙預后的預測價值

3 討論

近年來,隨著老齡化加劇,CSVD發病率呈逐漸升高趨勢,導致繼發認知功能障礙可能性顯著增加,對患者日常生活活動能力、生活質量產生嚴重影響[10]。目前,臨床雖然未完全明確CSVD致認知功能障礙的機制,但發現此過程是由認知正常到癡呆的連續性過程,若在早期確診、及時干預,則會明顯緩解臨床癥狀,防止病情進展至癡呆,反之一旦病情進展至中后期,不僅臨床癥狀難以緩解,同時也無法避免癡呆的發生[11-12]。因此,尋找可靠的標志物進行早期診斷對防治CSVD致認知功能障礙至關重要。

GPR30是一種廣泛分布在全身各個器官組織中的新型7次跨膜雌激素膜受體,與雌激素受體ERα、ERβ無同源性,在雌激素非基因組效應中發揮主要作用,參與炎癥反應、免疫反應、肥胖、婦科惡性腫瘤等多種雌激素依賴性疾病發生發展過程[13-14]。隨著臨床研究的不斷深入,有學者證實GPR30除了在雌激素依賴性疾病中扮演重要角色之外,還在腦血管疾病中具有保護神經功能作用[15]。相關動物實驗指出,GPR30活化后可能經由抑制TLR4/NF-κB通路減少蛛網膜下腔出血后神經元凋亡,促進早期腦損傷修復,保護神經功能[16]。本研究發現,PBMC中GPR30蛋白相對灰度值、mRNA相對表達量在CSVD致認知功能障礙患者中顯著下調,且隨病情加重呈逐漸下調趨勢。與李建立等[17]報道一致。結合國內外研究分析原因:GPR30作為雌激素膜受體能通過介導17β雌二醇激活下游信號通路,于短時間內發揮神經保護作用[18];GPR30激活能快速上調AKT、ERK促生存信號通路,抑制神經細胞凋亡,減輕神經炎癥損傷,保護海馬體與神經元,從而促進認知功能改善[19];星形膠質細胞GPR30可經由p38MAPK信號通路參與動脈粥樣硬化調控,起到神經保護作用[20]。另外,有研究表明,中樞膽堿能系統在維持人正常學習記憶功能方面具有至關重要的作用,乙酰膽堿(ACh)、乙酰膽堿酯酶(AChE)是該作用機制中的關鍵遞質,而抑制GPR30表達會促使海馬組織ACh含量減少,AChE含量增加,促進認知功能損害發生發展;相反GPR30活化后能介導17β雌二醇刺激ACh釋放,抑制AChE活性,改善認知功能[21]。由此可知,GPR30表達下調會促進CSVD后認知功能障礙發生。本研究還發現,PBMC中GPR30蛋白相對灰度值、mRNA相對表達量與認知功能障礙發生風險、病情程度呈負相關,提示臨床可通過給予GPR30激動劑防治或延緩CSVD后認知功能障礙發生,控制病情進展。

同時,在CSVD致認知功能障礙患者中,預后不良患者PBMC中GPR30蛋白相對灰度值、mRNA相對表達量低于預后良好患者,且在校正其他因素前后,二者均與預后獨立相關,表明臨床可將外周血GPR30作為預測CSVD致認知功能障礙患者預后的預測指標。進一步采用ROC曲線分析,PBMC中GPR30蛋白相對灰度值、mRNA相對表達量預測CSVD致認知功能障礙預后的AUC均>0.7,可見二者在預后預測中均有良好的應用價值,有助于臨床采取針對性干預措施改善預后,降低預后不良風險。

綜上所述,外周血GPR30水平在CSVD致認知功能障礙患者中呈顯著下調趨勢,與認知功能障礙發生風險、病情程度顯著相關,還可作為預測預后的重要輔助指標。不足之處:未對GPR30激動劑在CSVD致認知功能障礙中的應用效果進行詳細探討,今后需實施深入研究與分析。