CBT-I對首發抑郁障礙伴失眠患者抑郁癥狀及睡眠質量的影響

武業琛,張 錚,張小麗,賈麗妍,趙穎逾,楊兆輝,陳妍華,趙 麗,胡 岳,梁 銀,王興生

抑郁障礙是以持續情緒低落、快感缺失、精神動力不足為核心癥狀的一種精神障礙,以發病率高及合并睡眠障礙、飲食失調等軀體癥狀為特點,我國終身患病率為3.4%[1],嚴重損害患者社會功能。目前中重度抑郁障礙患者需使用抗抑郁藥物治療,但即使給予積極治療,部分患者仍會持續存在睡眠問題[2-3]。有研究顯示,抑郁障礙患者中伴發失眠者的比例為70%~80%[4],抑郁障礙共病失眠嚴重影響患者的生活質量[5],失眠癥狀可顯著增加抑郁障礙進展風險并影響其臨床轉歸,失眠癥狀越重者抑郁障礙的復發風險越高,生活質量與社會功能越差,故對抑郁障礙共病失眠患者的失眠癥狀進行處理至關重要。失眠認知行為治療(CBT-I)是失眠障礙非藥物治療中最常用的手段,通過針對失眠的病因,糾正患者的不良睡眠習慣,消除影響睡眠的心理因素,從而達到提高患者睡眠質量、減少依賴藥物治療者服藥劑量、改善睡眠焦慮癥狀的目的。FENG等[6]研究表明,CBT-I可有效改善抑郁障礙患者睡眠質量;張斌等[7]針對無抑郁或輕度抑郁障礙伴失眠患者的研究指出,CBT-I能顯著降低患者中重度抑郁障礙的發生風險。但目前關于CBT-I對抑郁障礙伴失眠患者抑郁癥狀、睡眠結構、鎮靜藥物使用影響的研究較少。故本研究旨在觀察CBT-I對首發抑郁障礙伴失眠患者抑郁癥狀、睡眠質量的影響,以期為此類患者的系統治療提供參考。

1 對象與方法

1.1研究對象 選取2019年12月—2021年10月我院收治的首發抑郁障礙伴失眠59例作為研究對象。納入標準:①門診及住院患者,年齡18~60歲,性別不限;②符合美國精神疾病診斷和統計手冊第Ⅳ版(DSM-V)中抑郁障礙診斷標準[8],首發未系統治療者,不伴有幻覺、妄想等精神病性癥狀;③抑郁癥癥狀快速自評量表(QIDS-SR16)總分>11分[9];④本次治療周期內未經中藥、無抽搐電休克治療、經顱磁刺激技術、生物反饋、光療、針灸和其他系統心理治療等方法治療者;⑤小學以上文化程度,能理解量表內容者;⑥患者知情同意本研究。排除標準:①既往躁狂發作者;②既往診斷雙相情感障礙、精神分裂癥、分裂情感性精神障礙及其他伴精神病性癥狀者;③乙醇、藥品依賴及急性中毒者;④妊娠及哺乳期女性;⑤有輕生傾向者;⑥有嚴重軀體疾病(未被控制的糖尿病、高血壓病、冠心病、睡眠呼吸暫停低通氣綜合征)者;⑦明確表示不愿參加本研究者。59例據治療方式不同分為研究組27例和對照組32例。經12周隨訪,研究組有1例因轉診外院、2例因有輕生傾向使用無抽搐電休克治療而退出本研究;對照組有1例轉診外院、3例因有輕生傾向行無抽搐電休克治療而退出本研究,最終完成研究病例數為52例,研究組24例、對照組28例。本研究獲醫院醫學倫理委員會批準(批準號JLS2019005)。

1.2治療方法

1.2.1對照組:對照組予單純藥物治療,使用氟西汀膠囊(山西仟源藥業股份有限公司,國藥準字H20073985)晨間口服,根據患者耐受程度及治療反應劑量維持在20~60 mg/d;聯合酒石酸唑吡坦(賽諾菲杭州制藥有限公司,國藥準字J20140021)5~10 mg晚睡前服用;同時行睡眠健康教育,療程12周。治療過程中睡眠質量好轉者可減量或停用酒石酸唑吡坦并記錄停用時間。

1.2.2研究組:研究組在對照組治療基礎上聯合CBT-I治療。CBT-I治療參考《失眠認知行為治療手冊》,主要包括4個部分:刺激控制、睡眠限制、認知重建和放松療法[10]。具體方法:①刺激控制:a.只有困倦時才上床睡覺;b.床只用于睡眠及性生活;c.清醒時間>15 min應起床并離開臥室,以此建立床和睡覺的聯系;d.再次有睡意時方可上床入睡,否則再次重復c.項規則。②睡眠限制:a.睡眠日記記錄7 d平均睡眠總時間,在7 d平均睡眠總時間的基礎上增加15 min,設為第一階段睡眠時長目標;b.每日同樣時間起床,并據預設睡眠時長確定上床睡眠時間;c.日間不能有午睡或補覺;d.當連續5 d的睡眠效率(睡眠日記總睡眠時間與總臥床時間的百分比)達85%后,可將上床睡覺時間提前15 min作為下階段睡眠時長的目標,以上程序反復進行,直到睡眠時間達每日6~7 h[11]。③認知重建:a.睡眠健康認知重建:進行睡眠健康教育,學習失眠形成的原理,了解失眠易感因素,識別和記錄災難性的想法并總結,了解抗睡眠障礙及抑郁障礙的方式及作用和注意事項,改善影響睡眠的行為(飲酒、咖啡因攝入、睡前饑餓或暴食),制定適當的運動方案;b.認知治療:采用重點說教、矛盾論、蘇格拉底式提問等方式來幫助患者挑戰過分關注失眠、負性自動思維[12]。④放松療法:通過冥想、身體掃描等訓練來緩解過度擔憂和緊張情緒。采用“樂眠操”[13]進行輕度體育運動,每日晨間1次。CBT-I治療12周,在開始的前4周每周2次(在院),后每2周1次(門診)。

1.3研究方法

1.3.1人口學特征及臨床一般資料:分析納入本研究病例記錄表,采集2組人口學特征與臨床一般資料信息。

1.3.2抑郁癥狀:干預前后采用QIDS-SR16評定2組抑郁癥狀改善程度,該量表包括16項,總分27分,分數越高表示患者抑郁癥狀越嚴重[14]。

1.3.3焦慮癥狀:干預前后采用焦慮自評量表(SAS)評定2組焦慮癥狀改善程度,該量表包含20個條目,每個條目采用1~4分4級評分法進行評定,總評分20~80分,得分越低焦慮癥狀越輕[15]。

1.3.4睡眠質量:比較2組干預前后睡眠質量情況。主觀睡眠質量評定通過記錄人員閱讀患者睡眠記錄及訪談內容,進行匹茲堡睡眠質量指數調查問卷(PSQI)評定。該問卷由19個自評條目和5個他評條目構成,每個條目按0~3等級計分,≥8分為失眠及睡眠紊亂,分值越高表示睡眠質量越差[16]。

客觀睡眠質量評定:采用N7000型多導睡眠監測儀(安波瀾醫療設備有限公司)通過分析腦電、眼動、心電信號、呼吸信號、運動及體位信號,分別于入組后2 d內(干預前)和干預12周后動態記錄睡眠狀態,并使用美國睡眠醫學會《睡眠及其相關事件判讀手冊2.5版》系統分析數據。生理參數包括:①入睡潛伏期(SL):從關燈到第一次睡眠分期記錄的時間,SL>30 min為失眠;②總睡眠時間(TST):TST<6 h為失眠[17];③睡眠后總覺醒時間(WASO);④覺醒次數(NW):從入睡到睡眠結束期間清醒次數;⑤睡眠效率(SE):總睡眠時間與總臥床時間百分比;⑥快速眼動睡眠(REM)百分比。

1.3.5治療安全性:記錄患者治療期間不良事件發生情況。

2 結果

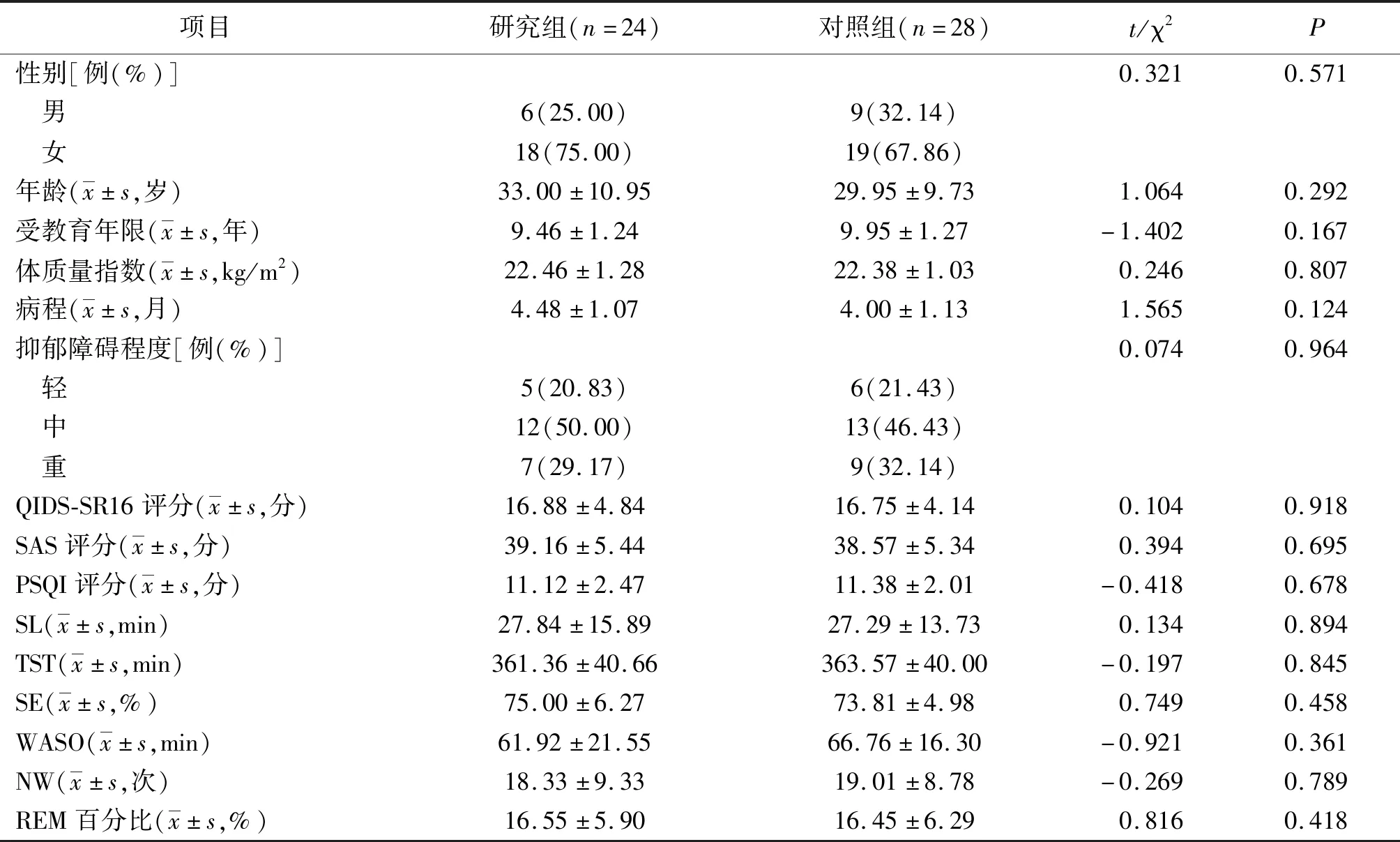

2.1一般資料比較 2組性別、年齡、病程、體質量指數及干預前QIDS-SR16評分、SAS評分、PSQI評分、SL、TST、SE、WASO、NW、REM百分比等比較差異無統計學意義(P>0.05)。見表1。

表1 2組抑郁障礙伴失眠患者一般人口學及臨床特征資料

2.2干預前后抑郁癥狀變化 干預12周后,2組QIDS-SR16評分均顯著下降,且研究組較對照組降低更明顯(P<0.01)。見表2。

表2 2組抑郁障礙伴失眠患者干預前后抑郁癥癥狀快速自評量表評分比較分)

2.3干預前后焦慮癥狀變化 干預12周后,2組SAS評分顯著下降(P<0.01),但研究組與對照組比較差異無統計學意義(P>0.05)。見表3。

表3 2組抑郁障礙伴失眠患者干預前后焦慮自評量表評分比較分)

2.4干預前后主觀睡眠質量比較 干預12周后,2組PSQI評分均顯著下降,且研究組降低更明顯(P<0.01)。見表4。

表4 2組抑郁障礙伴失眠患者干預前后匹茲堡睡眠質量指數調查問卷評分比較分)

2.5干預前后客觀睡眠質量比較 研究組干預12周后SL、WASO、NW均顯著縮短或減少,TST、SE顯著延長或增加(P<0.05,P<0.01),REM百分比無顯著變化(P>0.05)。對照組干預12周后SE增加、WASO縮短(P<0.01),SL、TST、NW、REM百分比均無顯著變化(P>0.05)。干預12周后,研究組SL、NW短于或小于對照組,SE顯著高于對照組(P<0.05,P<0.01),TST、WASO、REM百分比比較差異無統計學意義(P>0.05)。見表5。

2.6患者鎮靜藥物停用情況比較 治療期間,研究組21例停用酒石酸唑吡坦,停用率為87.50%,對照組16例停用酒石酸唑吡坦,停用率為57.14%。研究組鎮靜藥物停用率顯著高于對照組(P<0.05)。

2.7治療安全性 研究組開始干預第1周內有3例出現疲勞、入睡困難等情況,經休息、支持性心理安慰后癥狀緩解;對照組治療期間未出現不良事件。

3 討論

CUTLER[15]研究認為90%以上抑郁障礙患者存在失眠等睡眠障礙,65%的重度抑郁障礙患者有頻繁的失眠和早醒癥狀,同時失眠也是抑郁障礙患者恢復期最常見的殘留癥狀,甚至可以導致抑郁障礙復發、加重[18]。與睡眠良好的抑郁障礙患者相比,伴有失眠者在清醒及臨睡前有更多的負面情緒[19],分析原因與腦杏仁核活動減少和中等水平的覺醒相關[20]。既往研究表明,抑郁障礙患者如果主訴失眠,接診醫生需要考慮心理、生理性失眠或睡眠衛生不良[21]。這些因素可相互影響、進一步加重患者的失眠癥狀,所以抑郁障礙患者患有的失眠癥狀不僅需要藥物治療以改善其生理癥狀,還需對心理、行為進行系統的調整[22]。

表5 2組抑郁障礙伴失眠患者干預前后多導睡眠呼吸監測參數比較

有研究表明,CBT-I作為一種多維度心理學干預手段,干預失眠癥狀的短期效果與藥物治療相當,長期療效優于藥物治療,且可以應用到抑郁障礙伴失眠患者的治療中[23]。本研究結果顯示,12周干預結束后2組抑郁癥狀、焦慮癥狀評分均得到改善,且QIDS-SR16評分研究組明顯低于對照組;干預后2組PSQI評分均下降,且研究組下降更為顯著,提示研究組主觀睡眠質量改善較為明顯,顯示出CBT-I對首發抑郁障礙伴失眠患者情緒改善的強大作用,這與既往研究結果一致[24]。

近年一項對于抑郁障礙患者睡眠結構的研究發現,在多導睡眠呼吸監測下抑郁障礙患者TST、深睡眠、REM期睡眠減少,覺醒時間、NW增加,SE下降[25]。既往研究表明,抑郁障礙患者通常伴隨急性失眠,即睡眠碎片化,SL延長,減少非快速眼動睡眠和快速眼動睡眠,并增加高頻腦電活動,同時激活睡眠促進和喚醒系統,使得睡眠覺醒調節開關混亂[26-27]。本研究經過為期12周的干預,研究組睡眠結構改善更為合理,SL、WASO、NW均顯著縮短或減少,而TST、SE均顯著延長或增加,且研究組SL、NW短于或小于對照組,SE顯著高于對照組,顯示CBT-I治療對于睡眠質量的改善更為均衡,從客觀數據方面證實了2組主觀睡眠質量改善的差異,這可能與患者焦慮情緒和生理警覺性改善作用相關[28]。目前有研究證明,藥物治療聯合CBT-I治療可有效改善患者抑郁情緒和高覺醒狀態[29]。

對于抑郁障礙患者目前指南推薦給予抗抑郁藥物治療,藥物選擇通常需根據患者癥狀決定,且對于合并失眠者可以聯合鎮靜藥物系統治療[30]。在實際臨床工作中失眠可能長期伴隨抑郁障礙,患者只依靠藥物治療可能造成長期鎮靜藥物依賴。且應用鎮靜藥物可能出現各種各樣的不良反應,從而影響患者的服藥依從性和生活質量[31]。所以尋求不良反應小、可長期改善患者失眠癥狀的治療方法尤為重要。CBT-I治療能夠顯著改善患者失眠癥狀,如縮短SL、縮短夜間覺醒時間、延長TST和提高睡眠效率,糾正不合理睡眠習慣,顯著改善睡眠質量,提高患者日間功能[32],且具有不良反應少、療效持久、鎮靜藥物使用量少等優勢[33]。本研究結果顯示,研究組鎮靜藥物酒石酸唑吡坦停用率顯著高于對照組,同時安全性較為可靠,為CBT-I應用于抑郁障礙伴失眠患者提供了較好的佐證。

本研究還存在一定的局限性,首先是樣本量較小,患者抑郁、焦慮癥狀評分可能存在一定程度偏移。因客觀條件所限隨訪時間設定為12周,今后應進一步延長隨訪時間,觀察CBT-I治療對于患者長期治療的影響。

綜上,CBT-I能改善首發抑郁障礙伴失眠患者的抑郁、焦慮癥狀和睡眠質量,并能有效減少鎮靜藥物使用量,且安全性良好。