陸相盆地河—湖沉積源—匯系統收支分析

——以柴北緣中侏羅統石門溝組為例

劉炳強,王偉超,張文龍,黃曼,孫玉琦,邵龍義

1.中國礦業大學(北京)地球科學與測繪工程學院,北京 100083

2.濰坊學院建筑工程學院,山東濰坊 261061

3.青海煤炭地質一〇五勘探隊,西寧 810007

0 引言

源—匯系統分析將物源區的剝蝕、沉積物的搬運以及最終的沉積過程作為一個完整的體系,旨在分析沉積物從“源”到“匯”的驅動機制、物源區的演化以及流域范圍等科學問題,以此來指導相應地質事件的預測[1 ̄4]。近年來源—匯系統分析已成為沉積學領域的研究熱點,在“深時”古環境研究方面得到了廣泛應用[5 ̄12]。

源—匯系統各組成部分的相關參數的定量恢復是源—匯系統分析的重要內容。源—匯系統中絕大部分物質通過河流從物源區搬運至沉積區,作為“源”與“匯”溝通的紐帶,河流沉積中往往蘊含著流域以及沉積盆地的重要信息[13 ̄14]。近年來大量研究表明河道尺寸、河道沉積物粒度、流域面積、滿岸水流量、沉積物流量等參數之間存在一定的數量關系[15 ̄17],這樣即使在流域保存不完整的情況下,也可以通過研究河道信息來恢復源—匯系統各組成部分的相關參數。前人曾利用水力學方程,根據河道尺寸信息來計算滿岸水流量[18 ̄20];同樣沉積物流量也可以通過測量相應河道幾何尺寸來恢復[19 ̄20]。也有學者利用現代建立的河道比例關系模型,根據河道厚度重建不同河流所對應的流域面積[21 ̄22]。與此同時,源—匯系統分析方法已越來越多地應用于“深時”沉積物收支評估,理論上講源—匯系統收支應處于平衡狀態[1,4,10,23 ̄29]。Holbrook和Wanas于2014年提出了一種重要的源—匯系統分析方法—支點法(fulcrum approach)[25],其理論依據是在一段時間內通過河道某個橫截面的物質量,既與到達該橫截面的上游物源區剝蝕產物量相等,又與通過該橫截面后下游沉積區的沉積物量一致。這一橫截面可以看作一個支點,在這個支點兩側的“源”與“匯”的物質量保持平衡[25]。

柴北緣魚卡地區中侏羅世發育典型的曲流河—曲流河三角洲—湖泊沉積體系[30](圖1)。基于魚卡地區的露頭剖面與鉆孔數據,可以進行干流河道識別與測量,同時古地理也已得到高精度的定量重建。大量的砂巖薄片則可以提供河道沉積物粒度信息,為進一步計算古水力參數提供了便利。因此,柴北緣魚卡地區是運用支點法進行源—匯系統收支分析的理想地區。

1 地質概況

柴達木盆地為中國第三大內陸盆地,處于青藏高原的東北地區,現今屬于特提斯—喜馬拉雅構造域與古亞洲構造域的相交部位[31]。柴達木盆地可劃分為4個一級構造單元,分別為茫崖坳陷、北部斷塊帶、三湖坳陷與德令哈坳陷。柴達木盆地在侏羅紀大致位于北緯25°~30°[32],屬于西北侏羅紀陸相盆地群的南部區域,其南部通過昆侖造山帶與新特提斯洋分隔,西部為塔里木地塊,北部與華北地塊通過祁連山加里東褶皺帶相連,東部為揚子地塊,柴達木盆地的構造演化與相鄰地塊密切相關。柴北緣侏羅系劃分為下侏羅統湖西山組和小煤溝組、中侏羅統大煤溝組和石門溝組、上侏羅統采石嶺組和紅水溝組[33 ̄34]。

魚卡地區位于柴北緣中部,其基底主要由上奧陶統片巖、片麻巖與凝灰巖組成。魚卡地區中侏羅統一般厚200~600 m,包含大煤溝組與石門溝組,巖性以碎屑巖夾煤層為主。層序地層分析顯示魚卡地區中侏羅統可劃分為3個三級層序,分別對應于S1、S2與S3[30](圖2)。動植物化石以及孢粉組合指示了該時期溫暖潮濕的古氣候[35 ̄36]。柴北緣魚卡地區中侏羅統層序S2發育典型的陸相盆地源—匯系統。古地理重建表明該時期自北東向南西依次發育了曲流河、曲流河三角洲與湖泊環境,其中曲流河三角洲可進一步劃分出三角洲平原與三角洲前緣,湖泊深度向南有增加的趨勢,可由濱淺湖過渡為半深湖環境(圖1)。構造背景與物源分析表明沉積期達肯大坂山與綠梁山尚未隆起,距魚卡仍有一段距離的祁連山為當時的物源區。河流將北部祁連山風化剝蝕的物質源源不斷地搬運至南部沉積區,構成了配置關系清晰且得到合理約束的源—匯系統。

圖1 柴北緣中侏羅世層序2地質概況(據文獻[30]修改)(a)柴北緣中侏羅世層序S2古地理圖;(b)柴北緣魚卡地區中侏羅世層序S2古地理圖Fig.1 Geological setting of Middle Jurassic sequence S2, northern Qaidam Basin (modified from reference [30])(a) paleogeography; (b) paleogeography in Yuqia, northern Qaidam Basin

圖2 柴北緣魚卡地區中侏羅世沉積相與層序地層綜合柱狀圖(據文獻[30])Fig.2 Depositional facies and sequence stratigraphy of Middle Jurassic in Yuqia area, northern Qaidam Basin (after reference [30])

2 源—匯系統收支分析方法

通過支點法進行源—匯系統收支定量分析的研究流程主要包括以下五個步驟(圖3):第一步,識別干流河道沉積,測量或計算河道尺寸,進行粒度分析;第二步,計算瞬時滿岸水流量及沉積物流量;第三步,結合古氣候分析,對年均沉積物量進行計算;第四步,得出在給定地層持續時間內輸送的沉積物量;第五步,對沉積區的沉積物量進行測量統計,并與第四步所得出的沉積物量進行對比,分析源—匯系統收支狀況。

圖3 源—匯系統收支分析流程圖Fig.3 Work flow for source ̄to ̄sink system analysis

2.1 河道尺寸及粒度分析方式

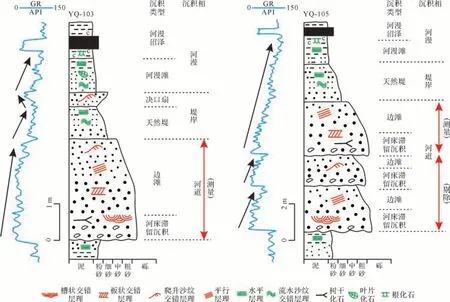

河道尺寸分析主要包括滿岸深度與河道寬度的恢復。滿岸深度可以通過測量野外剖面、鉆孔巖心以及測井曲線所對應的完整保存的河道厚度來確定,考慮到沉積后的壓實作用,通常將實測的河道厚度提高10%來作為滿岸深度[37]。曲流河沉積體系中的河道、天然堤、決口扇以及河漫灘均有特定的巖相組合、沉積構造以及垂向變化趨勢,同時對應一定的測井曲線形態(圖4)。河道厚度的測量主要基于沉積序列與測井曲線的綜合識別,沉積序列一般呈向上變細的趨勢,下部河床滯留沉積厚度相對較小,可見槽狀交錯層理與樹干化石,邊灘作為河道的主體,常發育板狀交錯層理、平行層理以及爬升沙紋交錯層理,與河道對應的測井曲線多表現為鐘形或箱形(圖5)。向上過渡為堤岸與河漫粒度較細的沉積,GR測井值相對較高,偶見漏斗形的測井曲線,指示了決口扇沉積。河道厚度的測量過程中需要選擇完整保存的河道序列,而河道序列的保存主要取決于沉積物供給與可容空間之間的關系。在高沉積供給速率與低可容空間背景下容易出現多層河道疊置的情況,此時上覆河道往往會對下伏河道序列造成侵蝕而使其無法完整保存,應只測量最后一期完整保存的河道厚度來確定(圖5)。魚卡地區層序S2時期盆地沉降較為穩定,一般具有較高的可容空間背景,比較有利于完整河道序列的保存,給河道厚度的測量帶來了便利。

圖4 曲流河不同沉積類型的GR測井曲線形態(據文獻[38]修改)Fig.4 Gamma ray well log patterns for different depositional facies in fluvial depositional systems (modified from reference [38])

圖5 柴北緣魚卡地區層序S2曲流河沉積序列Fig.5 Sedimentary succession of meandering river, sequence S2 in Yuqia area, northern Qaidam Basin

此外,利用底形高度與水流深度之間的比例關系也可以作為一種獨立評估滿岸深度的方式,與直接測量河道厚度的方式相互檢驗。交錯層系(crossbed set)厚度與河流沙丘高度具有明顯的正相關性,Leclairet al.[39]基于現代河流水槽試驗提出了二者的經驗公式:

式中:Hm為沙丘平均高度,β=Sm/1.8,Sm為交錯層系平均垂向厚度[39]。

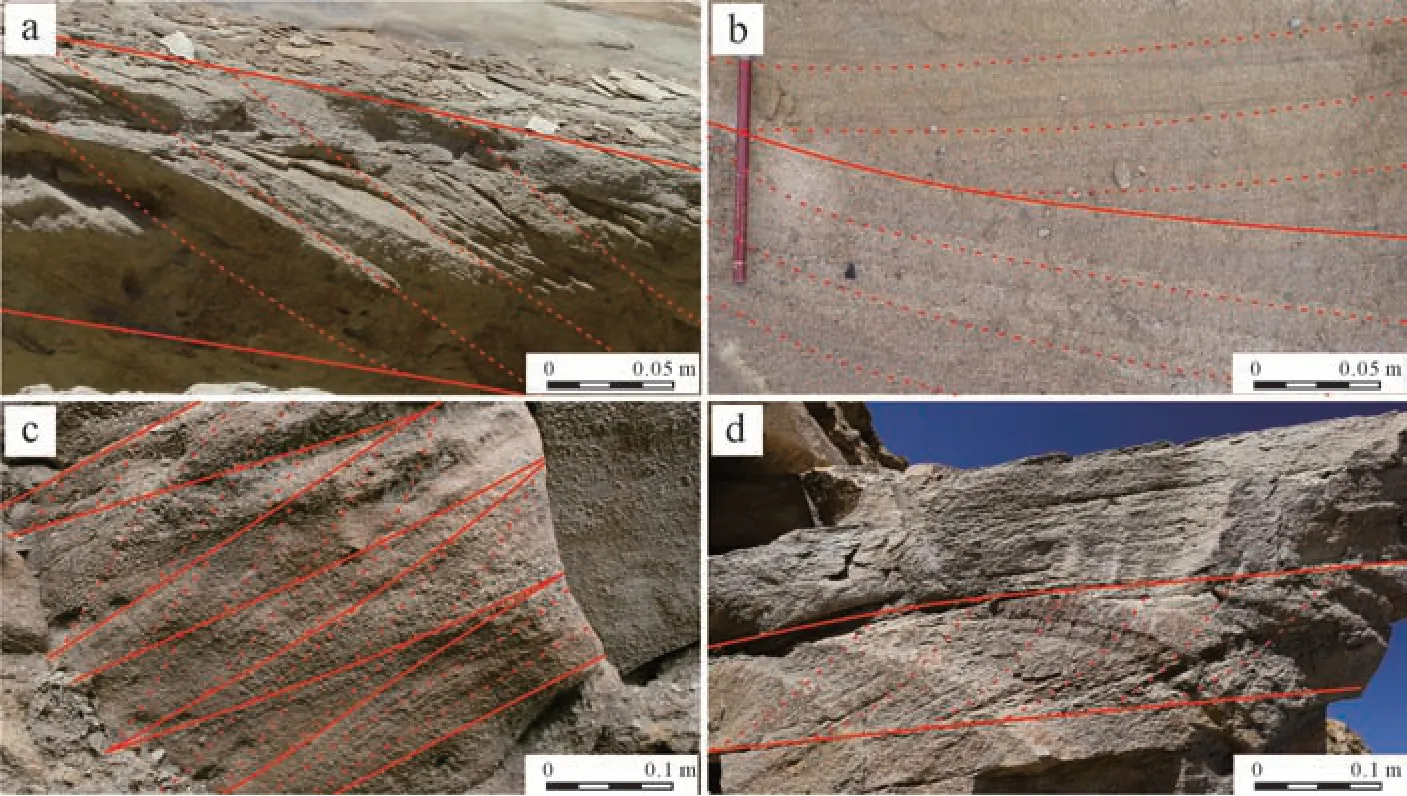

前人研究表明滿岸深度一般為沙丘平均高度的6~10倍[25,39],因此將所計算的沙丘平均高度擴大6~10倍,即可得到滿岸深度的范圍。魚卡地區河道沉積中可見明顯的交錯層理,主要包括板狀交錯層理、槽狀交錯層理與楔狀交錯層理,本次對其層系進行了標定與測量(圖6)。這樣在河道保存不完整或者僅局部出露的情況下,交錯層系的厚度依然較為容易獲取,進而獨立計算滿岸深度。

圖6 柴北緣魚卡地區層序S2曲流河河道沉積中發育的交錯層系(a)板狀交錯層理;(b)槽狀交錯層理;(c)楔狀交錯層理;(d)板狀交錯層理Fig.6 Cross ̄bed sets in meandering river channel deposits of sequence S2 in Yuqia area, northern Qaidam Basin(a) tabular; (b) trough; (c) wedge ̄shaped; (d) tabular

相對于河道厚度,河道寬度并不容易在野外剖面或者鉆孔巖心中直接測量出來,但可以通過其他方法恢復。魚卡地區層序S2發育的曲流河河道(圖7),可以通過Bridgeet al.[40]針對曲流河所提出的方程進行寬度評估:

圖7 柴北緣魚卡地區層序S2曲流河河道對比剖面Fig.7 Cross ̄section of meandering river channel deposits, sequence S2 in Yuqia area, northern Qaidam Basin

式中:Hbf為滿岸深度,Bbf為河道寬度。

本次將魚卡地區層序S2河道沉積中的砂巖樣品,磨制成薄片并進行顯微鏡下粒度分析。沉積物粒徑可以用來評估河床上的剪切應力,主要由水流深度和地形決定,并控制了泥沙輸送模式(推移載和懸浮載荷)以及水流和泥沙輸送速度[24]。粒徑中值(D50)在接下來的過程中對滿岸水流量以及古坡度的恢復具有一定的價值[25],粒徑分布系列D16、D50、D84、D90則可以用來分析沉積物流量。

2.2 滿岸水流量與沉積物流量評估方式

河道尺寸及粒度分析是滿岸水流量與沉積物流量恢復的前提條件,此外古坡度與流速也是重要的基礎參數。在現存的地層記錄中,直接對古坡度進行測量的難度較高,但是可以應用Holbrooket al.[25]提出的方程進行計算:

式中:S為古坡度,D50為粒徑中值。若沉積物以石英質為主則其密度可以假定為2.65 g/cm3,那么標準密度水中的浸沒無量綱密度P為1.65。無量綱剪切應力的滿岸阻抗參數τ*bf50為1.86[41 ̄43]。

本次河流流速的恢復采用了兩種不同的方法,從而可以對分析結果進行交叉比較。第一種方法利用Rubinet al.[44]建立的底床形態相位圖,基于已獲得的粒徑、底床形態、水深來推斷對應的流速。第二種方法是利用水力學方程對流速進行計算,基于Chezy系數、水力半徑和古坡度來分析河流流速[25,39,45]:

式中:Cz為Chezy系數,Cz=8.1g1/2(Hbf/ks)1/6;ks為底形粗糙程度,ks=3D90+1.1Δ(1-e-25ψ);Δ為底形高度,Δ=Hbf/8;ψ=Δ/λ,λ為底形波長,λ=7.3Hbf;R為水力半徑,R=(Bbf×Hbf)/(2Hbf+Bbf)。

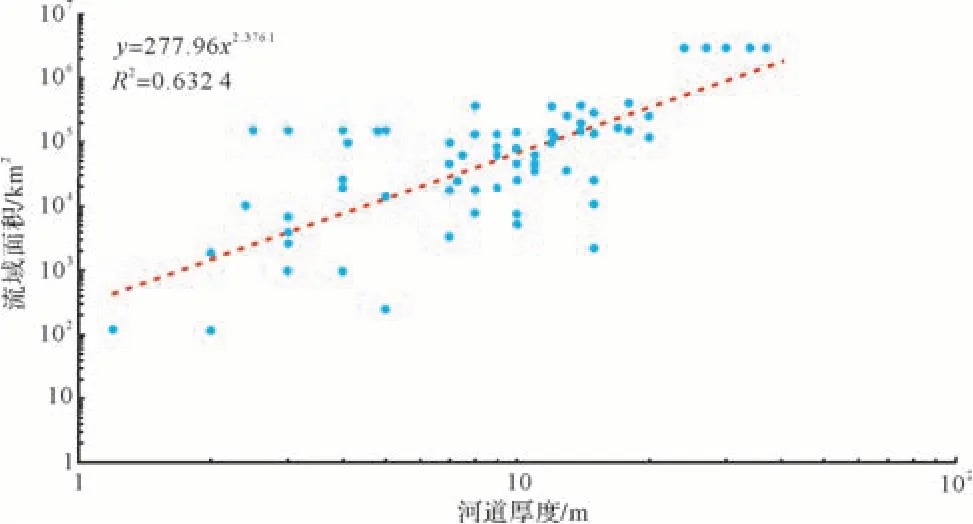

滿岸水流量可以通過前面得出的河道尺寸及古坡度進行計算,此外,基于全球河流信息數據庫,前人建立了河道厚度、流域面積以及滿岸水流量之間的經驗比例模型,同樣可以作為一種恢復滿岸水流量的手段與上述方法相互驗證。其中Blumet al.[16]恢復了河道厚度與流域面積之間的比例關系模型(圖8),Syvitskiet al.[17]根據全球現代河流測量數據建立了不同氣候條件下流域面積與滿岸水流量之間的比例關系(圖9),研究區在中侏羅世層序S2時期處于北緯25°~30°[32],古植物以及孢粉組合顯示了溫暖潮濕的亞熱帶古氣候[35 ̄36,46 ̄51],可選擇對應的比例關系進行滿岸水流量分析。

圖8 全球河道厚度與流域面積比例關系(據文獻[16])Fig.8 Global scaling relationship between channel ̄belt thickness and drainage area (after reference [16])

圖9 全球現代河流流域面積與徑流量比例關系(據文獻[17])Fig.9 Global scaling relationship between drainage area and discharge (after reference [17])

利用河道尺寸及古坡度恢復滿岸水流量的方程[25]如下:

式中:Cf為無量綱Chezy摩擦系數ks)1/6,Qbf為滿岸水流量。

滿岸推移載荷流量可以通過如下公式[25,52]進行評估:

式中:qtbf為單位寬度的推移載荷流量,αt=αEH/Cf,αEH=0.05,nt=2.5,φs=1,τ*c=0,公式中相關常數的詳細論述可參見Engelundet al.[53]的研究成果。

滿岸懸浮載荷流量主要通過van Rijn[45]提出的流程進行恢復,該方法利用推移載荷的粒度分布所評估的夾帶閾值,推導出單位河道寬度沿深度上的平均懸浮載荷濃度,共包括13個步驟,利用12個方程來約束最后一個方程中所使用的變量。關于產生這些變量所需步驟的詳細說明,請參考文獻[45],最終可推導出如下公式:

式中:qs為單位寬度懸浮載荷流量,F為懸浮因子,對給定深度下全水柱濃度進行校正,v為河流流速,ca為指定深度下懸浮沉積物濃度,Qss為滿岸懸浮載荷流量。

2.3 年均沉積物量計算方式

上述方法所得出的滿岸水流量、推移載荷流量及懸浮載荷流量均為河流滿岸時期的瞬時流量,而支點法主要是評估一段地質時期內源—匯系統的收支平衡,而年均沉積物量是計算一段地質時期內河流搬運的沉積物量的前提條件。在現代源—匯系統中,河流沉積物流量能夠實時觀測,從而容易建立沉積物流量隨時間變化的曲線,進而獲得年均沉積物量,但這種方法顯然無法在深時源—匯系統中實施。Kettneret al.[54]通過數據統計顯示年徑流量與短期徑流量具有一定的關系,但并沒有從統計數據中得出具體的徑流量預測。Meybecket al.[55]研究了大量不同流域和類型的河流,評估了其沉積物產量的共同關系。研究的河流普遍顯示,每年的總沉積物載荷中有很大一部分是通過短期洪水事件(如滿岸事件)所搬運的,這種趨勢在小型及干旱型盆地中往往更為明顯。在洪水事件中徑流量突然增大,持續時間從幾天至幾周不等,但通常在一周左右[54 ̄62]。基于前人對現代河流的大量統計匯編,可得出以下公式[25]:

式中:Qmas為年均沉積物量,Qtbs滿岸沉積物流量,D為滿岸事件持續的時間,b為每年滿岸事件搬運的沉積物量所占的比例。結合研究區的古氣候分析,與現代類似物進行對比,可以對滿岸事件持續的時間以及搬運沉積物量所占的比例評估。

2.4 累計沉積物量評估方式

將年均沉積物量與所持續的地質時間相結合,即可恢復出河流輸送的累計沉積物體積。前文詳細的層序地層學分析為地質時間的約束提供了基礎,綜合野外實測剖面、鉆孔與測井曲線數據庫的關鍵層序界面識別結果,結合典型地震剖面的地震層序劃分,并對比分析研究區前人層序劃分基礎工作[33,46,63 ̄66],柴北緣魚卡地區中下侏羅統建立了等時層序地層格架。結合柴北緣古生物及孢粉組合為代表

的生物地層研究成果[35 ̄36,46 ̄51],層序S2對應于中侏羅統巴通階,持續時間約為2.2 Ma。

2.5 源—匯系統收支分析方式

基于大數據分析繪制了柴北緣魚卡地區的各種單因素等值線圖,綜合詳細的沉積環境分析與物源分析,完成了魚卡地區中侏羅世等時層序地層格架下的古地理重建(圖1),因而層序S2沉積區的沉積物體積得到了良好的約束。通過GIS軟件對魚卡地區層序S2的地層等厚線圖進行矢量化(圖10),可統計累計的沉積物體積。本次研究的支點主要位于河流沉積體系的干流河道,其下游沉積區主要包括三角洲以及湖泊沉積體系(圖1),魚卡地區半深湖環境的細粒沉積主要為深水原地沉積,受河流搬運的沉積物影響很小,因此統計的地層等厚線范圍主要覆蓋了三角洲以及濱淺湖沉積體系。將支點下游沉積區統計的沉積物體積與古水力學方程所計算出的河流累計搬運的沉積物體積進行對比,即可得出柴北緣魚卡地區層序S2的源—匯系統收支狀況。

圖10 柴北緣魚卡地區中侏羅世層序S2厚度等值線圖Fig.10 Isopachs for sequence S2 in Yuqia area, northern Qaidam Basin

3 源—匯系統收支分析結果

3.1 河道規模

近年來野外實測的露頭剖面、實地編錄描述的鉆孔巖心以及在生產單位現場收集的第一手鉆孔巖心與測井資料,構成了本次魚卡地區源—匯系統收支分析的數據庫,為源—匯系統各組成部分的相關參數恢復提供了有力保障。本次共測量170個河道厚度數據,厚度范圍介于0.6~5.1 m,并呈較為明顯的正態分布的特征(圖11)。一般來講,厚度最小的10%的數據代表了干流河道周邊的支流河道或者下游的三角洲分流河道,而厚度最大的10%的數據代表了未能識別并提出的多層疊置的河道[22]。為了排除這些異常值對真實干流河道厚度測量的干擾,選取其余較為集中分布的80%的河道厚度數據進行分析。經過校正后的數據在2.3~3.5 m之間,平均厚度為3 m(圖11),考慮到沉積后的壓實作用,將實測的河道厚度提高10%來作為滿岸深度即為3.3 m。

圖11 柴北緣魚卡地區層序S2干流河道厚度分布直方圖Fig.11 Trunk channel thickness histograms for sequence S2 in Yuqia area, northern Qaidam Basin

此外,在野外露頭獨立測量了90個交錯層系(cross-bed set)厚度數據,采取了與河道厚度相同的方法對其進行校正,顯示厚度在9~14 cm之間,平均值為13 cm(圖12)。較為集中的交錯層系厚度表明側向遷移的沙丘在形成交錯層理過程中未發生較大的變化,通過公式(1)可計算出交錯層系對應的沙丘平均高度為0.38 m,根據前人的研究成果[25,39]將其擴大8倍獲得平均滿岸深度為3.1 m,與直接測量河道厚度恢復的滿岸深度十分接近。兩種獨立的滿岸深度恢復方法的相互驗證,保證了本次滿岸深度數據的準確性,可認為其介于3.1~3.3 m。

圖12 柴北緣魚卡地區層序S2干流河道交錯層系厚度分布直方圖Fig.12 Histograms for distribution of cross ̄bed set thickness in sequence S2, Yuqia area, northern Qaidam Basin

基于上述恢復的滿岸深度數據,通過公式(2)可以評估柴北緣魚卡地區層序S2的干流河道寬度,結果顯示河道寬度主體介于69~77 m,平均值為73 m。依據柴北緣魚卡地區層序S2的干流河道砂巖薄片粒度分析結果,繪制了粒度累計曲線,從而獲得了沉積物粒度分布的總體趨勢,關鍵粒徑分布系列D16、D50、D84、D90分別為0.15 mm、0.22 mm、0.28 mm與0.31 mm(圖13)。整體來看,細砂巖與中砂巖占比較高,粒徑中值D50屬于細砂巖范疇,砂巖成分成熟度與結構成熟度均較高。

圖13 柴北緣魚卡地區層序S2干流河道砂巖粒度分布累計曲線Fig.13 Sediment grain ̄size distribution in sequence S2,Yuqia area, northern Qaidam Basin

3.2 滿岸水流量與沉積物流量

柴北緣中侏羅世層序S2時期處于坳陷盆地演化階段,整體沉降較為穩定,與早侏羅世相比曲流河與曲流河三角洲沉積體系明顯增多,表明此時坡度應整體較緩。基于河道尺寸參數,應用公式(3)獲得魚卡地區層序S2時期的古坡度介于0.000 204 6~0.000 217 8,均值為0.000 211,中細砂為主的河道沉積也與該較緩的古坡度相對應。

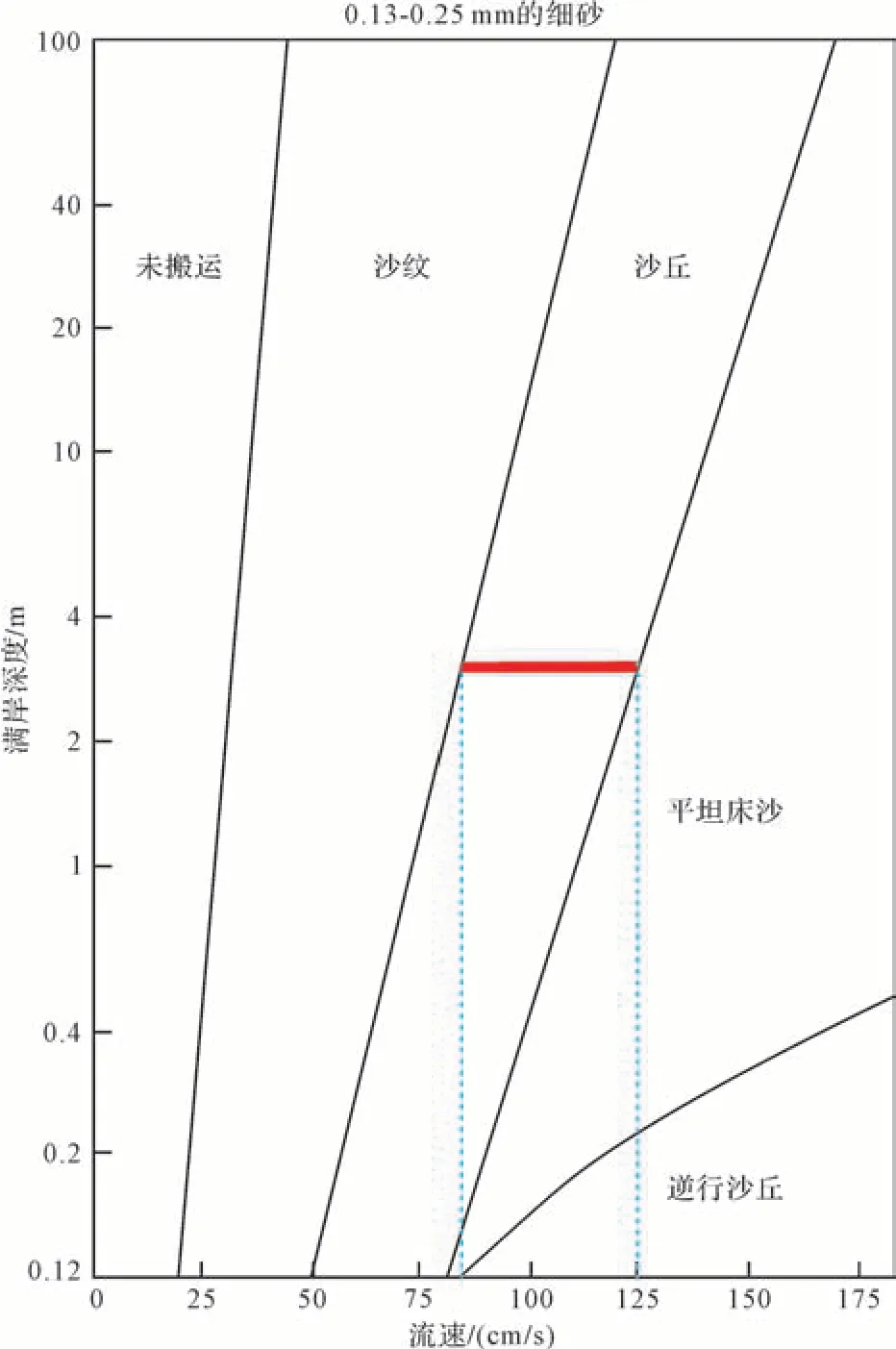

河流流速是河床剪切應力的函數,主要由坡度和水流深度決定。基于Chezy系數、水力半徑和古坡度,通過公式(4)可以計算出河流流速范圍,主要集中在1.046~1.048 m/s,平均流速為1.047 m/s。此外,流速也可以利用Rubinet al.[44]建立的底床形態相位圖進行分析,從而提供了一種獨立驗證公式(4)計算結果準確性的方式。底床形態主要受流速、流動深度和顆粒大小的影響,沙丘尺度的交錯層理是魚卡地區鉆孔巖心和露頭剖面中最常見的沉積構造,而高流態的底床形態(如平坦床沙與逆行沙丘)則未被觀察到。根據滿岸深度、砂巖粒度以及底床形態三個參數,從底床形態相位圖中可獲得流速范圍為0.85~1.25 m/s(圖14)。由公式(4)計算出的流速(1.047 m/s)落入底床形態相位圖得出的速度范圍內,且大致處于中間的位置,因此兩種獨立評估水流速度的結果相互印證。

圖14 河流底床形態相位圖(據文獻[44])Fig.14 Bedform phase plot illustrating correlation between flow velocity and flow depth for various bedforms(after reference [44])

利用恢復的河道尺寸及古坡度,通過公式(5)可進行滿岸水流量評估,結果顯示滿岸水流量介于239.9~286.2 m3/s,均值為262.4 m3/s。與此同時,基于前人建立的全球河道厚度、流域面積以及滿岸水流量之間的經驗比例模型,同樣可以對滿岸水流量進行分析。通過Blumet al.[16]建立的河道厚度與流域面積之間的比例關系模型(圖8),可獲得研究區干流河道對應的流域面積為3 209.8~3 781.6 km2,依據層序S2時期溫暖潮濕的亞熱帶古氣候條件,選取Syvitskiet al.[17]建立的對應流域面積與滿岸水流量之間的比例關系(圖9),顯示滿岸水流量為239.4~273 m3/s,與公式(5)得出的滿岸水流量范圍十分接近,在誤差范圍內可認為兩種獨立的計算方法獲得了基本一致的結果。

魚卡地區北部山前地帶地層因后期構造抬升,遭受剝蝕而未保存下來,因而相對于下游沉積區,其物源區與上游搬運區所知的信息甚少。研究區干流河道對應的流域面積范圍對于源—匯系統重建十分重要,S?mmeet al.[4]曾指出河流系統的最大長度與流域面積具有明顯的正相關性,但在“深時”系統中河流長度的測量十分困難。在一定程度上,流域盆地長度可代表河流系統的最大長度,對于一般樹枝狀的對稱流域,其長度可通過以下公式來評估[67]:

式中:L為流域長度,DA為流域面積。

基于已恢復的流域面積,通過公式(10)可得出流域長度介于177.8~196.2 km,均值為187 km。這表明魚卡地區河流下游入湖處至當時北部物源區祁連山的距離接近200 km,遠大于現今祁連山與魚卡地區的距離,前文物源分析也顯示層序S2時期魚卡地區碎屑組分具有遠源沉積的特點。

利用公式(6),將河道寬度乘以單位寬度的推移載荷流量,估算出滿岸推移載荷流量為0.043~0.048 m3/s,平均值為0.046 m3/s。基于公式(8),滿岸懸浮載荷流量由單位寬度懸浮載荷流量乘以河道寬度來進行評價,得出其范圍為0.083~0.094 m3/s,平均值為0.088 m3/s(表1)。

表1 柴北緣魚卡地區源—匯系統相關參數Table 1 Component parameters of source?to?sink system in Yuqia area, northern Qaidam Basin

3.3 年均沉積物量與累計沉積物量

上面討論的公式和方法推導出的推移載荷和懸浮載荷流量主要用來評估每秒通過河流截面的沉積物體積,定義為瞬時流量速率。這一速率有效地表征了底床形態遷移時的水流條件,主要用于反映河流滿岸階段的狀態。然而,支點法的目的是在更長的地質時間內量化物質平衡,為了評估某一地質時期的總沉積物體積,首先需要獲得年均沉積物量和對應的沉積持續時間。Meybecket al.[55]綜合不同地區和氣候條件下的全球河流數據,討論了沉積物流量變化和滿岸洪水持續時間。研究表明,滿岸事件持續時間一般占全年2%(7.3天),這2%時間內的滿岸事件沉積物輸入量,在總輸入量中的占比與流域面積具有一定的關系[55]。魚卡地區層序S2時期流域面積為3 209.8~3 781.6 km2,顯示其干流在每年2%時間內的沉積物輸入量約占總輸入量的50%(圖15)。通過公式(9)可獲得年均沉積物量介于158 862.4~179 242.3 m3,均值為168 909.8 m3,其中年均推移載荷量為54 408.2~60 972.8 m3,懸浮載荷量為104 454.1~118 269.5 m3。

圖15 流域面積與滿岸事件沉積物輸入量占比關系圖(據文獻[55])Fig.15 Percentage of total suspended solids discharged from cross ̄sections of rivers with differing drainage area and climate (after reference [55])

河流輸送的累計沉積物量可通過年均沉積物量乘以所持續的時間進行恢復,其中年均沉積物量已通過水力學方法獲得,層序S2所持續的時間則主要基于前文詳細的層序地層學分析。結合柴北緣古生物及孢粉組合為代表的生物地層研究成果[35 ̄36,46 ̄51],層序S2對應于中侏羅統巴通階,持續時間約為2.2 Ma。因而累計沉積物量范圍介于349.5~394.3 km3,平均值為371.6 km3(表1)。

3.4 源—匯系統收支比較

柴北緣魚卡地區層序S2時期源—匯系統的收支狀況,可以通過古水力學方程所計算出的河流累計搬運的沉積物體積與支點下游沉積區的沉積物體積來進行評估。沉積區的沉積物體積可以利用地層等厚線圖統計(圖10),本次重建的古地理圖良好地約束了層序S2不同沉積單元的沉積物體積展布特征(圖1)。支點下游三角洲以及濱淺湖沉積體系的沉積物主要由干流河道提供,統計結果顯示體積約為290 km3,考慮到一般為10 %的后期沉積體積壓實系數[25],原始未經壓縮的體積應約為322 km3。通過古水力學方程所計算出的河流累計搬運的沉積物體積為349.5~394.3 km3,兩種方式得出的結果處于同一數量級,但古水力學方程恢復的體積整體高于沉積區統計的體積,約為其1.09~1.22倍。在一定的誤差范圍內,可認為柴北緣魚卡地區層序S2時期源—匯系統的收支大致處于平衡狀態(圖16),接下來可進一步探討河流沉積物輸入量大于對應沉積區沉積物量這一結果的原因。

圖16 柴北緣魚卡地區層序S2源—匯系統收支狀況Fig.16 Cross ̄section of S2S system and mass ̄balance diagram of S2 sequence,Yuqia area, northern Qaidam Basin

4 源—匯系統收支狀況解釋

上述研究結果顯示古水力學方程得出的河流沉積物輸入體積的高值約為支點下游沉積區統計體積的1.22倍,如果這一分析結果準確,則表明存在一定程度的沉積物遺失現象。

柴北緣魚卡地區層序S2時期源—匯系統的坡度相對平緩,半深湖環境中未見大面積分布的湖底扇沉積,主要為深水原地沉積。但基于大量鉆孔巖心以及野外露頭的觀察描述,層序S2偶見軟沉積物變形構造發育,主要包括負載構造、球枕構造、包卷層理、泄水構造與滑塌褶皺(圖17)。在沉積物密度倒置條件下,地震產生的震動會使未固結的、飽含水的砂質沉積發生液化作用,自身強度變低,密度較大的砂質沉積因重力作用向下陷入泥質沉積,形成負載構造[68 ̄69](圖17a,c)。隨著液化作用的進一步進行,負載體可以完全陷入泥質沉積物,形成球枕構造(圖17b)。包卷層理又稱震褶層[70 ̄72],是層內沉積物發生流體化作用后,在孔隙水剪切力作用下卷曲變形而成(圖17d)。泄水構造的形成機制與包卷層理有部分相似之處,未固結而富含水分的沉積物受到震動后易發生流體化作用,孔隙流體向上泄出而導致沉積物顆粒的移動與重新排列,從而形成泄水構造[73 ̄74],泄水通道兩側的紋層因受到向上牽引而彎曲變形為碟狀(圖17e)。滑塌褶皺局限于某一層內,上下巖層均未發生變形,滑塌層內巖性以細砂巖、粉砂巖和泥巖為主,常呈砂泥互層、揉皺變形的特征,變形程度較高的部位表現為砂泥混雜,泥質條帶夾雜砂質團塊,原始沉積層理被破壞(圖17f)。部分深水沉積層段可見槽模與鮑馬序列(圖17g,i),其中鮑馬序列主要顯示了Ta段的正粒序層理與Tc段的沙紋層理,代表了濁流沉積(圖17i)。由于濁流以紊流的形式向前運動,其頭部具有較強的能量,因而會對下伏沉積物造成一定的侵蝕而形成底模構造[75 ̄78](圖17g),當其能量降低、流速減小時,顆粒在自身重力作用下以懸浮沉降的方式按大小先后沉積,因此常見正粒序層理[78 ̄79](圖17i)。此外也可見發育泥質撕裂屑的砂質碎屑流沉積(圖17h),灰黑色的泥質撕裂屑代表了深水還原環境,為滑塌過程中下伏未固結或半固結的泥質沉積物受到攪動而混入砂質沉積,后整體轉化為砂質碎屑流沉積。

圖17 柴北緣魚卡地區層序S2典型軟沉積物變形構造與重力流沉積(a)負載構造;(b)球枕構造;(c)負載構造;(d)包卷層理;(e)泄水構造;(f)滑塌構造;(g)槽模;(h)含泥質撕裂屑的砂質碎屑流沉積;(i)具鮑馬序列的濁流沉積Fig.17 Soft ̄sediment deformation structures and gravity flow deposits of sequence S2 in Yuqia area, northern Qaidam Basin(a) load structure; (b) ball ̄and ̄pillow structure; (c) load structure; (d) convolute bedding; (e) water ̄escape structure; (f) slump structure; (g) flute cast; (h) sandy debris flow deposits with muddy debris; (i) Bouma sequence turbidite deposit

綜上可知,軟沉積物變形構造一般指示地震沉積,表明柴北緣魚卡地區層序S2時期偶有地震發生,很可能是由于盆地性質轉變為擠壓坳陷之后,板塊間相對擠壓應力能量釋放的結果。大量研究顯示在一定觸發機制下,較小的坡度同樣可以產生重力流沉積[80 ̄82],地震能夠觸發三角洲前緣沉積物滑塌,在沿斜坡向前運動過程中可逐步轉化為砂質碎屑流與濁流,搬運較長距離至半深湖后沉積下來。因此,研究區局限發育的重力流沉積可能是沉積物遺失的一種方式,用來解釋下游近端沉積區累計沉積物量與干流河道沉積物輸入量之間的差距。

此外北半球水體的科里奧利偏轉可能引起向西南方向的地轉流[83],結合湖水的沿岸二次搬運,導致部分沉積物遺失至研究區之外。在源—匯系統中,雖然河流系統主要作為沉積物的搬運區,但其中侵蝕作用與沉積作用往往是同時存在的。對于曲流河而言,泛濫平原一般較為發育,因此一部分沉積物可以臨時或者永久儲存在河道以及廣闊的泛濫平原之中[1,84 ̄86],河流自身的這種沉積物儲存可能是導致研究區“源”與“匯”之間體積差異的一種次要機制。

5 不確定性與誤差分析

支點法涉及了多方面的不確定性,包括野外的測量、古水文參數的數值評估、經驗公式的適用性、地層持續時間的限制。這些變量限制了沉積體積計算的精度,誤差最高可達一個數量級[9,25,87](圖18)。

圖18 支點法中測量與計算誤差分布范圍Fig.18 Tornado diagram indicating uncertainty ranges for measurements and calculations adopting the fulcrum approach

誤差與不確定性分析表明,與年滿岸事件持續時間有關的年均沉積物量評估可能包含較大的誤差,最高達到一個數量級。年均沉積物量是滿岸事件持續時間、重現周期和沉積物搬運能力評估的函數,而這些參數在“深時”系統中仍然較難約束[56,85,88]。基于現代類似河流所獲得的滿岸事件持續時間與重現周期,往往有較大的變化范圍,主要依賴于氣候狀況和構造地形。前人研究顯示每年滿岸事件持續時間大約占0.3%~6.6%,也就是1~24天[61 ̄62,89],重現的時間間隔也從0.2年到2年不等[62,89]。滿岸事件攜帶和搬運沉積物負載的比例也不盡相同,因為這是由滿岸事件持續時間、沉積物供應、流域面積、河流發散性、每年洪水頻率、河流正常流量、高流量頻率和幅度等因素共同控制的,可能從25%到90%不等[55,62,90 ̄92]。與大陸級別的大型河流系統相比,魚卡地區干流由于沉積物搬運路徑相對較短,流域面積較小而導致滿岸事件在年輸沙量中占比較高[55]。

支點法只考慮了通過支點的沉積,未考慮支點向陸方向的沉積存儲,因而不可避免地帶來了不確定性。沿著干流縱向剖面進行多個支點的評估,有助于了解河流系統中不同位置的沉積存儲[25]。本次研究中魚卡地區河流上游的地層已被后期剝蝕,難以進行縱向多支點的評估,但該方法對于河流縱向地層保存完整的案例研究具有一定的指示意義。古地理重建顯示魚卡地區主要存在一條干流提供沉積物供給,因而僅需在該干流上進行支點分析即可。若之后其他研究案例中存在多條水系并存的情況,可以通過劃分不同的水系分別進行分析,綜合多條補給河流的沉積物輸入量,將其與“匯”中保存的沉積量進行對比。如果單個支點干流的沉積物輸入量小于“匯”中保存的沉積量,則可以推斷出具有多個干流[25]。

本次河道厚度數據來自于野外露頭、鉆孔巖心以及對應測井曲線的直接測量,交錯層系的測量同樣結合了野外露頭與鉆孔巖心,粒度分析基于鏡下砂巖薄片觀察,因此誤差相對較低。基于經驗公式所計算的河道寬度相誤差則會變大,變動范圍一般在50%~100%[93]。河道厚度測量的過程中,多層疊置的河道僅有最上部的河道是完整的,下部河道往往被上覆河道沖刷侵蝕而保留部分沉積厚度;若沒有明確區別出多期河道而將其作為一期河道,則會得出過高的測量值。河道沙壩上部因粒度較細,有可能與堤岸或河漫沉積混淆而未被剔除,則會得出過低的測量值[94 ̄95]。此外,支流河道、三角洲分流河道沉積同樣可能未被準確識別而影響干流河道厚度測量的真實值,因此河道厚度測量可能存在20%左右的誤差[22,25],盡管本次已對數據進行校正來減小這些誤差影響。

坡度評估的誤差主要取決于滿岸阻抗參數τ*bf50,滿岸阻抗參數1.86的取值代表了具有砂質底床河流的一般經驗近似值,誤差范圍在200%之內[25]。Paolaet al.[96]認為,在控制磨圓和坡度的其他變量已知的情況下,可以針對特定的河流計算出更具體的參數(τ*form),從而獲得更高的精度。

有針對性地選擇現代河流進行類比,運用更符合實際地質背景的古水力學方程,并盡可能多地直接測量源—匯系統基本參數(如在地震資料允許的條件下直接對河道寬度進行測量),將會顯著降低支點法使用過程中的上述不確定性與誤差。

了解從“源”到“匯”的物質供給,對于盆地演化模型的建立以及“深時”流域條件的推斷是至關重要的。沉積通量評估可應用于多方面的研究,包括預測盆地中儲層砂的供應、古流域的重建、古氣候的重建、流域內氣候或構造變化的物質響應以及預測盆地的沉積速率等。建立準確評估源—匯系統收支平衡的方法,是推進下一代“深時”沉積模型的關鍵[25]。支點法與之前的源—匯系統分析手段有所不同,它側重于直接利用河道古水力學參數來獲得收支評估,因而提供了一種可以與其他方法相互驗證的獨立手段。盡管支點法應用過程中存在一些誤差,但相對于之前以定性分析為主的研究具有一定的先進性,在柴北緣進行源—匯系統收支定量分析也尚屬首次。與此同時,該方法可進一步推廣應用于陸相河流—湖盆沉積組合的源—匯系統分析。

6 結論

(1) 柴北緣魚卡地區中侏羅世發育典型的陸相盆地源—匯系統,可進行干流河道沉積識別,測量或計算河道尺寸,結合粒度分析、古氣候與流域分析,獲取多種古水力學參數,進而重建源—匯系統關鍵組成要素。

(2) 源—匯系統收支定量分析顯示,魚卡地區干流滿岸深度在3.1~3.3 m,河道寬度為69~77 m,流經較緩的坡度(0.000 204 6~0.000 217 8),流速一般為1.046~1.048 m/s,搬運中—細砂為主的沉積物。該時期流域面積約為3 209.8~3 781.6 km2,流域長度介于177.8~196.2 km,滿岸水流量介于239.9~286.2 m3/s,滿岸推移載荷流量為0.043~0.048 m3/s,滿岸懸浮載荷流量范圍為0.083~0.094 m3/s。基于現代類似河流的對比,得出魚卡地區干流年均沉積物搬運量介于158 862.4~179 242.3 m3,在層序S2所持續的2.2 Ma共向沉積區輸入349.5~394.3 km3的沉積物,與沉積區所統計的沉積體積(322 km3)大致相符。

(3) 柴北緣魚卡地區中侏羅世河流沉積物輸入體積的高值約為支點下游沉積區統計體積的1.22倍,如果這一分析結果準確,則表明存在一定程度的沉積物遺失現象,研究區局限發育的重力流沉積可能是沉積物遺失的主要方式。

致謝 論文野外工作得到青海煤炭地質局李永紅教授級高工、祝鎧甲及劉文進工程師的協助和指導,在此表示衷心的感謝。