古物源體系多方法表征

——以渤海灣盆地沾化渤南洼陷沙四下亞段為例

楊棵,朱筱敏,楊懷宇,朱世發,董艷蕾,金磊,申婷婷,葉蕾

1.油氣資源與探測國家重點實驗室,北京 102249

2.中國石油大學(北京)地球科學學院,北京 102249

3.中國石化勝利油田分公司,山東東營 257000

0 概述

古物源體系示蹤屬于深時“源—匯”系統中對“物源或母巖”的研究。對物源的研究可以追溯至19世紀[1]。后來,板塊構造理論的提出將古物源體系的研究重點從單純的沉積過程轉移到區域性研究,尤其是將其與沉積盆地、造山帶及火山島弧的演化聯系了起來[2]。在沉積盆地的形成與演化過程中,碎屑物質按照風化、搬運、卸載、堆積、成巖等次序構成完整的“源—匯”系統。這是一個內部具有成因聯系的地球表層動力學系統[3 ̄6],構造活動與氣候變化通過控制物源區古水系的合并與拆分[7],從而影響匯水單元的流域面積,進一步導致匯區沉積物內記錄的古物源信號出現轉變和差異(圖1)。從復雜的沉積結果中識別有效的年齡信號,厘清碎屑物質來源,重建特定區域構造背景下古物源區形成演化歷程及沉積物路徑系統,這是物源示蹤的終極目標。由此,基于不同時間尺度的地貌學、沉積學、物質守恒、沉積物分配、碎屑顆粒軌跡、環境信號等理論被廣泛地運用至古物源體系的綜合研究[8 ̄12],物源示蹤逐漸邁入定量化、綜合性的研究階段(圖1)。這些多樣的研究理論和方法對物源信號的恢復與識別具有積極的推動作用。各類碎屑巖物源示蹤方法可分為傳統方法與新方法兩大類[13],前者主要包括碎屑組分分析、重礦物分析、黏土礦物分析、元素地球化學分析(主微量元素與稀土元素)、地球物理學分析等方法,后者主要包括碎屑鋯石U-Pb定年、(除鋯石外的)其他礦物同位素測年、多礦物組合分析等方法。

圖1 沉積物“源—匯”模式與不同時間尺度下的物源示蹤方法(據文獻[8]修改)Fig.1 Sediment “source ̄to ̄sink” model and provenance tracing methods at different time scales (modified from reference [8])

一般而言,從巖石學/礦物學特征入手是古物源體系研究的基本思路。基于巖石學特征的物源示蹤可以通過對碎屑巖巖性、礦物及巖屑組分的定性/定量表征來識別母巖[14]。碎屑巖內的石英、長石等常規礦物[15 ̄16]與鋯石、磷灰石、金紅石、電氣石等輔助礦物[17 ̄18]均能提供許多有價值的物源信息,例如,根據石英內包含的OH缺陷情況可以判別其屬于變質來源亦或是巖漿來源[16];對鋯石與金紅石的聯合研究可以實現對古老巖漿來源的標定和追蹤[19]。總之,以物源示蹤為目標的巖石學分析對明確母巖對沉積區的貢獻情況、物源及盆地熱年代學信息、識別火成巖與變質巖的侵蝕作用、碎屑沉積過程的識別及量化(如沉積物分配、碎屑顆粒遷移軌跡、水力分選、粒度分布等)[8]都具有重要意義。另一方面,重礦物分析也被視為一類強大的巖石學工具,并被廣泛運用在物源研究中。該方法可以針對特定巖性實現高分辨率物源示蹤[8]。拉曼光譜的引入也為巖石學分析增添了全新的方法,該項技術在分辨率和分析時間方面具有顯著優勢,它允許鑒別多晶型礦物,能準確識別混濁的或不透明的礦物顆粒,進而通過數據處理與分析推斷母巖類型[20 ̄22]。另外,針對單顆副礦物的物源分析的發展尤為迅速,這得益于相應測試技術的不斷革新(如激光剝蝕電感耦合等離子質譜儀(LA-ICP-MS)),這大大提高了單顆副礦物(如鋯石)分析的靈敏度和樣品吞吐量[23],碎屑鋯石U-Pb定年法等新技術因此被廣泛用于物源示蹤的研究[24 ̄28],推動了同位素微區年代學的發展。再者,人們在獲得鋯石年齡數據后,往往希望將大批年齡數據轉化為直觀的統計學圖件,從而更加明確地對年齡信號開展對比分析。基于概率密度、核密度估計、累積年齡分布的年齡數據分析法以及非參數性假設檢驗(K-S檢驗)、多維定標等定量研究法為鋯石年齡譜的可視化及差異化對比分析提供了有效手段[29]。

由此,將鋯石年齡(可視化)數據、巖石學特征、元素地球化學等信息加以整合,能對研究區潛在物源區及母巖年齡進行約束,更準確地示蹤古代物源體系,為建立深時“源—匯”沉積模式提供更可靠的依據。例如,對砂巖巖石學組分、重礦物類別及ZTR指數、巖屑類別開展聯合對比,能有效指示母巖對沉積區的貢獻范圍及沉積物分散體系的搬運距離[26,30 ̄34];將鋯石U-Pb年齡數值及微量元素/稀土元素相互約束,不僅能明確母巖來源、獲得母巖年齡譜,還能對古老的區域巖漿/變質事件開展初步探討[35 ̄36],探究推動母巖發育的地球內部動力學作用。同時,基于單礦物的巖石學物源研究還能更好地校準和標定來自地球化學的指標[8,13,28]。可見,物源示蹤歷經多年的發展,已經成為一項多學科、多方法的綜合研究,對巖石學、年代學、地球化學等指標的聯合使用已經成為古物源示蹤的有效手段。

基于以上思路,本文在渤海灣盆地濟陽坳陷沾化渤南洼陷古近系沙四下亞段采用了碎屑鋯石U-Pb定年和元素地球化學指標對沙四下亞段的年代學和母巖特征加以表征,并綜合多種分析方法和思路,從物源年齡組合、巖屑與母巖區的配置關系、母巖地球動力學背景等方面入手,重點探討了研究區沙四下亞段古物源體系發育模式。該研究不僅能為進一步建立該地區完整的“源—匯”模式提供了來自古物源的依據,同時也對深化渤海灣盆地濟陽坳陷新生代沉積盆地發育演化規律具有重要意義。

1 地質概況

濟陽坳陷位于渤海灣盆地東南部,是一個被埕寧隆起和魯西隆起所限制的西斂東開的、平面上呈近EW走向展布的一級負向構造單元[37]。沾化凹陷位于濟陽坳陷的東北部,具有“北斷南超、東西雙斷、斷層發育、凹凸相間”的特征,其西北以義和莊凸起為界并和車鎮凹陷相接,南連陳家莊凸起,東南鄰墾東凸起,是一個北斷南超、NE走向的復合半地塹式斷陷盆地[38 ̄39]。

本文的研究區位于渤南洼陷,這是沾化凹陷內面積最大的次級洼陷,其北部與埕南斷層與埕東凸起相連,東部以孤西斷層為界緊鄰孤島凸起和孤北洼陷,南部超覆于陳家莊凸起北部斜坡帶,西部以義東斷層與義和莊凸起相連,東南部與孤南斷層連接三合村洼陷[39 ̄40],總體呈現“北斷南超、東西雙斷”的構造格局(圖2a,b)。目的層位于古近系沙河街組四段下亞段,巖性以砂礫巖、紫紅色泥巖夾薄層膏鹽巖為主,厚200~600 m,發育以陸相紅層為主要特征的沖積—河流沉積體系[40](圖2c)。

圖2 渤海灣盆地沾化凹陷地質特征綜合圖(a)渤海灣盆地位置;(b)渤南洼陷井位及凸起分布;(c)渤南洼陷地層發育特征及目的層(據文獻[41]修改)Fig.2 Comprehensive map of geological characteristics from Zhanhua Depression in Bohai Bay Basin(a) location of Bohai Bay Basin; (b) wells and uplifts distribution of the Bonan Sag; and (c) stratigraphic characteristics of the Bonan Sag and the target strata (modified from reference [41])

2 碎屑鋯石U ̄Pb定年

碎屑鋯石U-Pb定年是揭示母巖年齡和物源貢獻率的重要手段。本文所涉及的5個鋯石砂巖巖樣分別取自渤南洼陷沙四下亞段5口取心井(L10、KX627、Y126、XBS1和Y160)(圖3a),從中挑選出共計504顆碎屑鋯石進行制靶,并在中國地質大學(武漢)地質過程與礦產資源國家重點實驗室采用激光剝蝕電感耦合等離子質譜儀(Agilent7900 ICP-MSL,日本)完成鋯石U-Pb定年和U、Th、Pb等微量元素測試分析。儀器激光束斑直徑為32 μm,用氦氣作為載體。處理數據時以29Si作為內標,鋯石91500作為外標修正,最終共獲得較為準確的430個U-Pb年齡數值。同時去除少數諧和度小于90%的鋯石測年點,得到共計408顆(n=46、95、78、82、107)諧和鋯石U-Pb年齡值及相關微量元素含量。其中,針對年輕鋯石(<1 000 Ma)使用206Pb/238U年齡值,針對老鋯石(>1 000 Ma)使用207Pb/206Pb年齡值。

圖3 渤海灣盆地渤南洼陷沙四下亞段碎屑鋯石基本特征(a)樣品位置;(b)典型碎屑鋯石陰極發光圖像(CL);(c)鋯石稀土元素球粒隕石配分圖;(d)Th/U散點圖Fig.3 Basic characteristics of detrital zircons from Esx4 in the Bonan Sag, Bohai Bay Basin(a) sample location; (b) CL image of a typical detrital zircon; (c) chondrite ̄normalized rare earth element (REE) distribution patterns of the detrital zircon; and (d) scatter plot of Th/U

2.1 鋯石基本特征及成因類型

通常,不同成因類型的鋯石在外部形態、內部結構、地球化學特征等方面均存在顯著差異,只有綜合考慮各類特征,才能揭示出更加精準可靠的年齡信息[42 ̄43]。研究區碎屑鋯石的陰極發光圖像(CL)顯示,其顆粒外部形態大多為棱柱狀、針狀,自形程度較高,晶型完整清晰,具有明顯的振蕩環帶(圖3b),指示了巖漿成因鋯石。由于鋯石成因的復雜性,僅憑其形態學特征判別成因類型往往容易出現偏差,加之鋯石定年的本質是對其內部U、Th、Pb等同位素含量及比值的計算,因此對鋯石內部痕量元素和稀土元素的定量研究可以為鋯石成因類型的判定提供更多的幫助。研究表明,渤南洼陷沙四下亞段諧和鋯石內稀土元素大多具有輕稀土元素(LREE)虧損、重稀土元素(HREE)富集的“陡立上翹型”配分模式,同時伴有Ce正異常、Eu負異常的特征(圖3c);Th/U值范圍介于0.06~1.84,絕大部分大于0.4,占比約77.6%,這些指標均反映研究區沙四下亞段物源區巖漿巖出露占據主導(圖3d)。另一方面,部分較低的Th/U大多出現在年代較老、顏色較暗、振蕩環帶不甚明顯的鋯石顆粒中,表明這些鋯石遭受了古老變質作用,年輕鋯石則未遭受變質改造。

2.2 鋯石U?Pb年齡信息

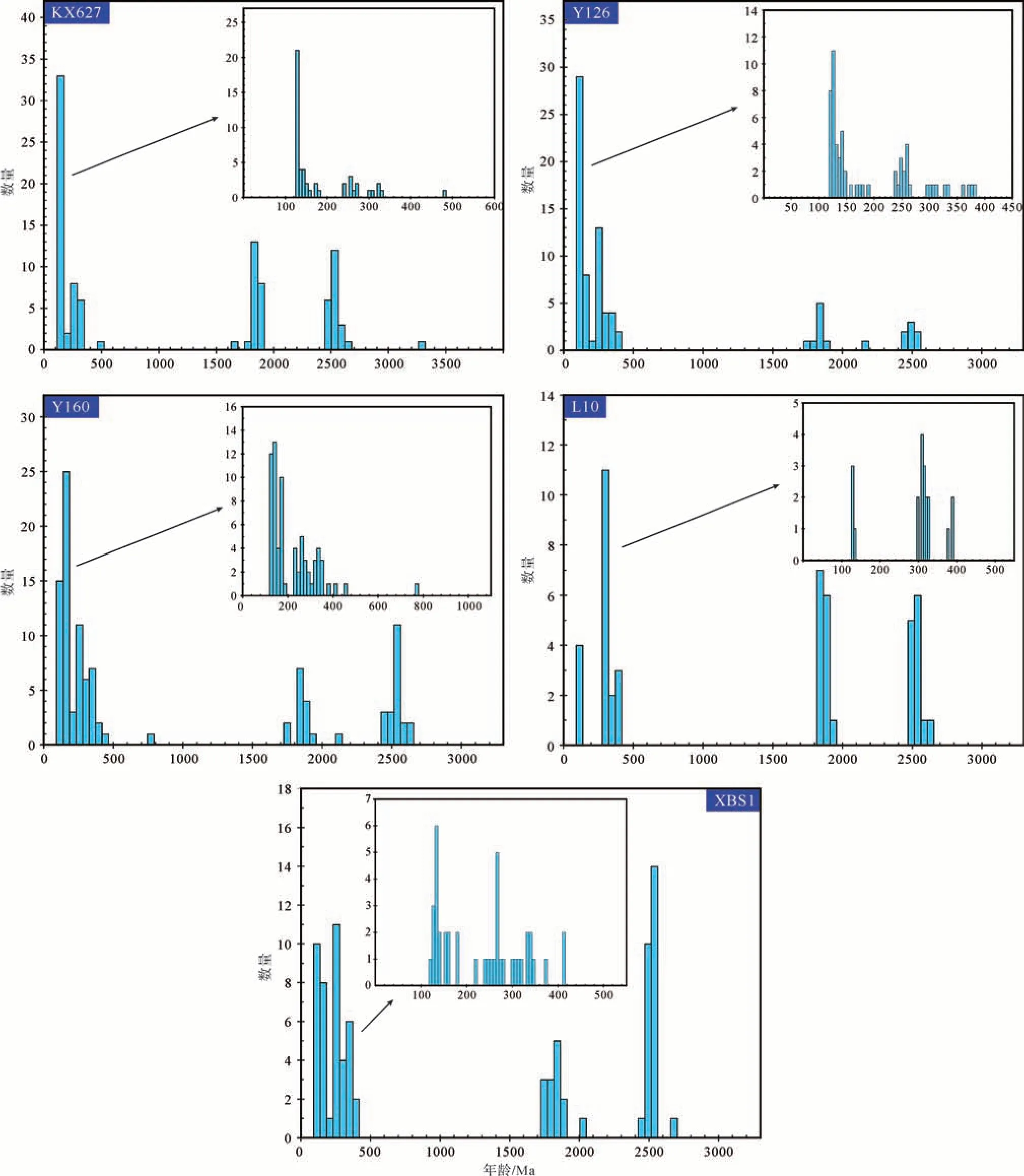

為了進一步揭示研究區沙四下亞段物源區母巖年齡,分析母巖對洼陷內不同區域的物源貢獻,由前述408組鋯石U-Pb年齡數值得出了頻率分布直方圖(圖4)。具體而言,研究區沙四下亞段諧和鋯石U-Pb年齡數值主要落在中生代(66~252 Ma)、古生代(252~541 Ma)、元古宙(541~2 500 Ma)和太古宙(2 500~4 500 Ma)這4段年齡區間內。其中,KX627井落在66~252 Ma區間內諧和鋯石數量為37顆,占比約39%;落在252~541 Ma區間內的諧和鋯石數量為12顆,占比約13%;落在541~2 500 Ma年齡區間內的諧和鋯石數量為28顆,占比約29%;落在2 500~4 500 Ma年齡區間內的諧和鋯石數量為18顆,占比約19%。同理,Y126井落在這4段年齡區間內諧和鋯石數量及占比分別為44顆,56%;17顆,22%;11顆,14%;6顆,8%。Y160井落在這4段年齡區間內諧和鋯石數量及占比分別為45顆,42%;25顆,22%;20顆,19%;17顆,16%。L10井落在這4段年齡區間內諧和鋯石數量及占比分別為4顆,9%;16顆,35%;16顆,35%;10顆,21%。XBS1井落在這4段年齡區間內諧和鋯石數量及占比分別為21顆,26%;21顆,26%;20顆,24%;20顆,24%(表1)。

表1 渤海灣盆地渤南洼陷沙四下亞段各年齡區間內諧和鋯石顆粒數量及占比Table 1 Number and proportion of harmonic zircon grains in each age section of the Bonan Sag (Esx4),Bohai Bay Basin

圖4 渤海灣盆地渤南洼陷沙四下亞段碎屑鋯石U ̄Pb年齡分布直方圖Fig.4 U ̄Pb age distribution histogram of detrital zircon in the Bonan Sag (Esx4), Bohai Bay Basin

總體而言,各樣品年齡峰值集中于125~180 Ma、250~400 Ma、~1 860 Ma及~2 500 Ma附近,分別對應于中生代、晚古生代、古元古代和新太古代。研究區不同沉積部位相應母巖的年齡信號組合基本相似但也略顯差異,洼陷南側(L10井區)晚古生代、古元古代、新太古代年齡貢獻占據主導,中生代年齡貢獻最低;洼陷東側(KX627、Y126、Y160井區)中生代年齡貢獻最大,晚古生代和古元古代貢獻中等,新太古代貢獻最低;洼陷中部(XBS1井區)的母巖貢獻非常均衡,各年齡區間諧和鋯石比例幾乎完全相等。

2.3 鋯石U?Pb年齡譜可視化分析與定量對比

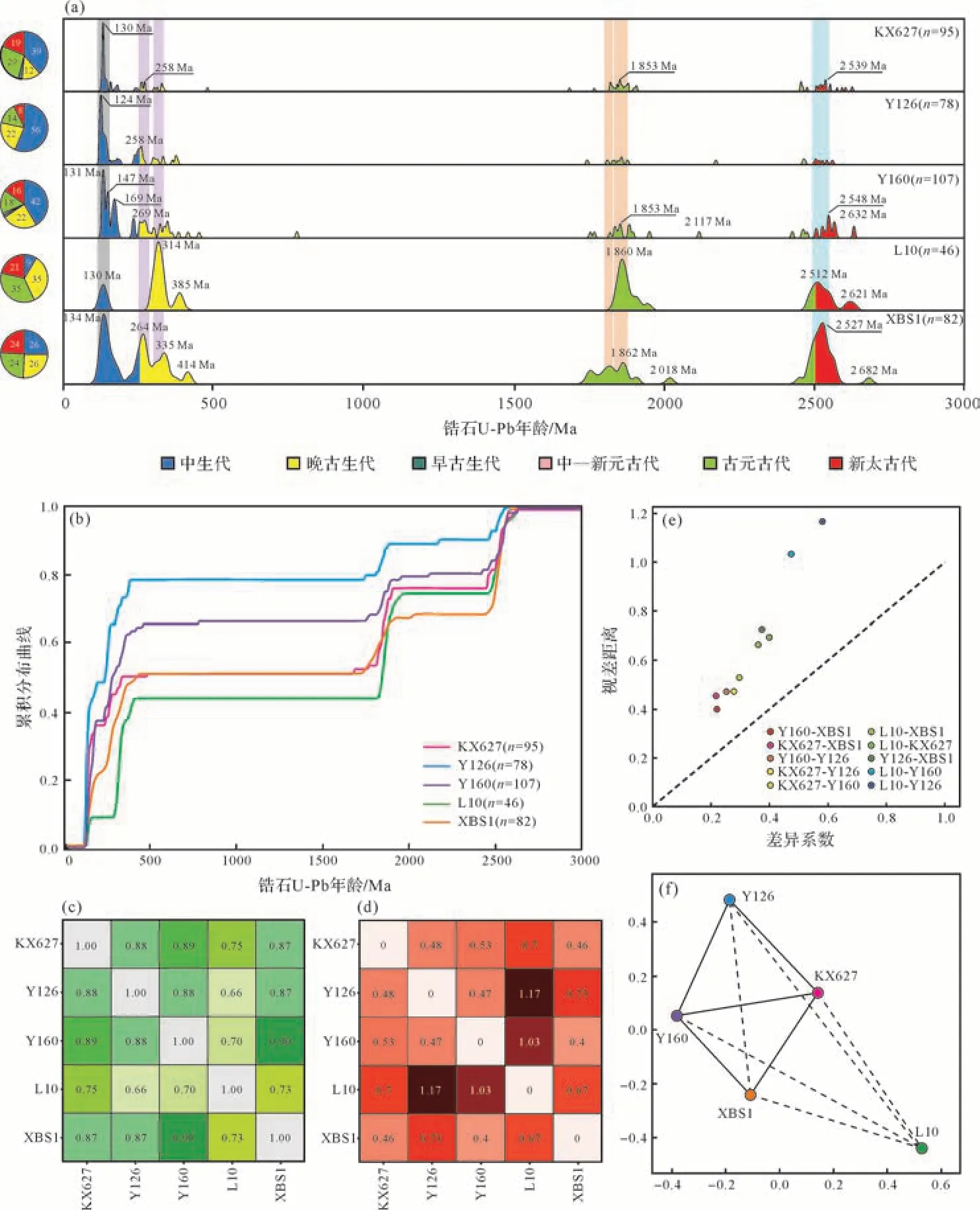

在獲得諧和鋯石U-Pb年齡后,對這些年齡數據開展統計學分析并辨別其差異性是揭示物源貢獻情況的有效途徑。基于上述408組鋯石年齡數值,本文采用了核密度估計圖(kernel density estimates,KDE)和累積年齡分布圖(cumulative distribution function,CDF)對研究區所有U-Pb年齡數據實現了可視化。

KDE圖顯示(圖5a),來自洼陷東側KX627、Y126和Y160的諧和鋯石年齡具有相似的概率分布特征,三者的峰值年齡集中出現在~130 Ma、~124 Ma和~131 Ma,指示中生界白堊系母巖對洼陷東側供源作用占據主導;同時,Y160井在~147 Ma和~169 Ma也具有較高的年齡峰值,反映了侏羅系母巖對該區域亦有較明顯的物源貢獻;次一級的峰值年齡則主要出現在~258 Ma、~1 953 Ma及~2 540 Ma,對應于晚古生代、古元古代和新太古代。從年齡比例可見,中生代、晚古生代和古元古代是對洼陷東側提供物源的主要母巖年齡,其中,Y126井區和Y160井區的母巖年齡比例從中生代至古生代依次遞減,KX627井區的古生代年齡貢獻較Y126井區和Y160井區相對較弱。同時,它們的CDF曲線變化趨于一致,均表現為較年輕年齡組分(<500 Ma)的累積概率占據主導(圖5b)。

來自洼陷南側的L10井和洼陷中部的XBS1井的諧和鋯石年齡各自具有相對獨立的概率密度分布特征,其中L10井占據主導的年齡峰值主要出現在~314 Ma、~1 860 Ma和~2 512 Ma,指示了洼陷南側碎屑物質主要來自晚古生代、古元古代和新太古代,三者占比總和逾90%,相應年齡區間的CDF曲線也有較大幅度的增量(圖5b),而來自中生代的物源信號則相對較弱(僅占9%);XBS1井占據主導的年齡峰值 主 要 出 現 在~134 Ma、~264 Ma、~1 862 Ma和~2 527 Ma,年齡區間占比非常均衡,指示該區域接受中生界、上古生界、古元古界和新太古界母巖的供源作用機會均等。

可見,鋯石年齡分布的可視化實現了對各樣本數據的基礎統計學分析和直觀化。然而,單純的視覺對比容易受到觀察者自身主觀判斷的影響,從而導致結果出現偏差,這在樣本數據較多的情況下尤為明顯[29]。基于此,在年齡可視化基礎上,采用了相似度系數(圖5c)和二維定標法(MDS)(圖5d)進一步對研究區鋯石年齡樣本的相似性與差異性展開定量對比。

一般而言,相似度系數主要衡量樣本數據之間的相似程度,MDS則可以將這種相似性轉換為在二維/三維空間中樣本數據點的相對距離(視差距離)予以呈現。相似度系數與視差距離具有負相關的關系,即相似度系數越大(即兩個樣本越相似),它們在2D-MDS或3D-MDS里的視差距離就越小。研究表明,位于洼陷東側的KX627井、Y126井和Y160井兩兩具有較高的相似度系數,分別為0.88、0.88、0.89(圖5c),三者的視差距離也位居較低水平(0.47、0.48、0.53)(圖5d),反映這三口井所在區域物源年齡組分整體差異較小。另一方面,這三口井的年齡數據與XBS1井之間的相似性也較大,其中,XBS1井與Y160井的相似度系數更是達到了0.90,是研究區沙四下亞段相似度最高的兩組樣本數據。相比之下,凡涉及L10井樣本數據點的相似度系數在矩陣中均顯示較低的水平(≤0.75),尤其是與Y160井和Y126井的相關性最低(圖5e,f),同時,2D-MDS圖也指示L10井樣本點與其余樣本點的視差距離均較大,形成了較獨立分布區域,這反映L10井區的物源年齡組分與洼陷其他區域的相關性均較低。

圖5 渤海灣盆地渤南洼陷沙四下亞段碎屑鋯石U ̄Pb年齡可視化與定量對比(a)核密度概率估計圖(KDE);(b)累積年齡分布圖(CDF);(c)相似度系數矩陣:數值為相似度系數,數值越大表明樣本之間的相似性越高,矩陣顏色越深;(d)視差距離矩陣:數值為視差距離,數值越大表明樣本之間的視差距離越大,矩陣顏色越深,相似性則越低;(e)差異系數—視差距離相關圖:差異系數與相似度系數呈負相關關系,即差異系數越小,相似度越大;(f)二維定標圖(MDS):實線和虛線分別連接最相似和次相似的樣本數據點Fig.5 Visualization and quantitative correlation of detrital zircon U ̄Pb ages in the Bonan Sag (Esx4) , Bohai Bay Basin(a) kernel density estimates, KDE; (b) cumulative distribution function, CDF; (c) similarity coefficient matrix: the value is the similarity coefficient. The larger the val ̄ue, the higher the similarity between samples and the darker the matrix color; (d) parallax distance matrix: the value is the parallax distance. The larger the value, the greater the parallax distance between samples. The darker the matrix color, the lower the similarity; (e) difference coefficient ̄Parallax distance correlation: the differ ̄ence coefficient is negatively correlated with the similarity coefficient, that is, the smaller the difference coefficient, the greater the similarity; and (f) two ̄dimensional metric multi ̄dimensional scaling (2D ̄MDS): solid and dashed lines indicate the closest and second closest neighbors in likeness, respectively

3 母巖性質判別

針對渤海灣盆地渤南洼陷沙四下亞段碎屑鋯石年代學的研究表明,物源年齡信號在渤南洼陷不同部位有著顯著差異,相同區域內的年齡組分貢獻率也存在高低次序。通過將這些年齡組分與周圍物源區巖石年齡組分開展對比研究,能揭示研究區優勢路徑系統[44],為此需要首先明確研究區周圍母巖的源巖性質。

元素地球化學的方法判定母巖已經被廣泛應用于物源示蹤的研究。研究表明,沉積巖中微量元素的遷移與富集規律受多種因素控制,主要包括自身物理化學性質、風化作用過程和水體環境等。稀土元素受風化、成巖和蝕變作用影響相對較弱,其含量主要受控于物源成分[45]。同時,稀土元素具有較低的溶解度,在沉積過程中很容易被吸附在沉積物顆粒之中,進而隨著碎屑顆粒發生沉積,將母巖區的信息較完整地保存下來[46 ̄47]。在碎屑巖中,泥巖對稀土元素的吸附能力最強,因此可以借助泥巖內稀土元素的含量及特征進一步分析物源、氣候、環境等因素[48]。

渤南洼陷沙四下亞段泥巖稀土元素分析結果表明,稀土元素總量(ΣREE)分布范圍為215.26~358.52 μg/g,平均含量為287.36 μg/g,是大陸上地殼平均值(146.4 μg/g[49])的1.96倍。其中,LREE含量介于197.57~334.79 μg/g,平均值為265.41 μg/g;HREE含量介于17.69~23.73 μg/g,平均值為21.94 μg/g;ΣLREE/ΣHREE值介于10.63~14.11 μg/g,平均值為12.09 μg/g。因此,研究區沙四下亞段泥巖稀土元素滿足LREE富集、HREE虧損的特征,且Eu元素均出現較明顯的負異常響應,同時未見Ce元素異常(圖6a)。將渤南洼陷稀土配分模式與周圍母巖區的稀土配分模式開展對比,也能有效分析碎屑沉積物內穩定稀土元素的來源,進而明確是何種母巖對沉積物產生貢獻[50 ̄51]。對比發現,渤南凹陷沙四下亞段泥巖稀土元素配分模式與太古界花崗片麻巖的稀土元素配分模式較為一致。

圖6 渤海灣盆地渤南洼陷沙四下亞段源巖屬性判別圖(a)稀土元素球粒隕石配分圖;(b)La/Yb ̄ΣREE判別圖Fig.6 Source rock discrimination diagram of the Bonan Sag (Esx4), Bohai Bay Basin(a) chondrite ̄normalized REE distribution patterns of detrital zircon; and (b) La/Yb ̄ΣREE diagram

4 討論

4.1 物源信號的差異響應

前文已揭示酸性花崗質是渤南洼陷沙四下亞段沉積時期的母巖來源,它們主要來自新太古代、古元古代、晚古生代和中生代。與此同時,鋯石U-Pb定年指示研究區存在東側、南側和中部三個物源信號響應區,它們當中的年齡樣本兩兩之間存在相似性或差異性。基于此,筆者結合砂巖巖石學特征,在本節綜合探討研究區物源信號的差異響應特征。

新生界沉積前,埕寧隆起區、魯西隆起區和魯東隆起區構建了濟陽坳陷周緣主要的正向地貌格局,坳陷內的陳家莊凸起、埕東凸起、義和莊凸起、孤島凸起組成了緊鄰渤南洼陷的重要物源區,太古界、元古界、古生界和中生界分布在其中。結合研究區沙四下亞段砂巖巖石學特征,本文將洼陷內劃分為I~IV四大區域(圖7)。下面分區展開綜合討論。

I區的巖屑組分為巖漿巖+變質巖(圖7a)。結合該區域地理位置和孤島凸起基巖發育特征[52],推斷I區主要接受來自孤島凸起中生界的巖漿巖母巖供給。同時,該區Y126井和Y160井的碎屑鋯石U-Pb年齡譜均指示絕大部分的物源信號來自中生代白堊紀(~124 Ma和~131 Ma),但Y160井在~169 Ma處亦顯示了明顯的年齡峰值,說明孤島凸起侏羅系母巖對I區也有局部微弱供源作用。另一方面,該區域砂巖成分成熟度略偏高(圖7b),加之孤島凸起缺少變質巖基底,因此推測該區域在接受孤島凸起短距離供源的同時,其沉積物內亦混有“遠源供給”的變質巖信號。

II區的優勢巖屑組分為沉積巖,占比最大;巖漿巖組分雖含量較少,但分布穩定;變質巖組分隨樣品位置變化較大,反映變質巖碎屑在II區差異沉積,這可能與主水系及分支水系的發育有關(圖7a);該區域砂巖內巖屑組分占據主導,其成分成熟度為洼陷內最低(如L10井僅為0.02),反映II區主要接受來自南側陳家莊凸起的近源堆積(圖7b)。III區的優勢巖屑組分變為了巖漿巖+變質巖,沉積巖含量較II區大幅減少(圖7a),且成分成熟度較II區顯著增加(圖7b),反映出對III區供源的應為遠距離搬運體系。

II區和III區均位于洼陷南側,分別緊靠陳家莊凸起東段和西段。綜上可以推斷,物源信號的差異分布可能源于陳家莊凸起東西段不同的母巖貢獻和沉積物路徑系統。另一方面,鋯石年代學可視化研究證實II區的物源年齡分布較洼陷其他區域相對獨立,表現在較大的差異系數和視差距離(圖5),在晚古生代(~314 Ma)、古元古代(~1 860 Ma)和新太古代(~2 512 Ma)都具有顯著的年齡峰值,占比總和逾90%。陳家莊凸起自南向北主要發育新太古界二長花崗片麻巖、古生界碳酸鹽巖和中生界巖漿巖/碎屑巖[53 ̄54],因此可以作出如下判斷:以2 500~1 860 Ma年齡區間為典型代表的二長花崗片麻巖、混合花崗巖、酸性花崗質母巖對洼陷南側區域均有較穩定的貢獻,上古生界(~314 Ma)沉積巖組分對II區的貢獻比I區更顯著,中生界母巖對南側區域物源貢獻較少。

IV區的優勢巖屑組分為變質巖+巖漿巖,沉積巖占比較小(圖7a)。該區位于洼陷中部,容易接受來自周緣凸起的混合物源。除前述孤島凸起和陳家莊凸起外,渤南洼陷東北側和西側各發育埕東凸起和義和莊凸起,前者主要發育新太古界—元古界花崗巖、花崗片麻巖、二長片麻巖、石英巖等和古生界碳酸鹽巖/碎屑巖[55],后者主要發育古生界碳酸鹽巖和碎屑巖。結合來自XBS1井的年代學研究結論可知(表1、圖5),IV區內占據主導的巖漿巖+變質巖母巖組合來自新太古代—古元古代(2 527~1 862 Ma)及晚古生代—中生代(335~134 Ma)這兩個年齡段,且年齡概率分布機會均等。同時,該區域整體較高的成分成熟度表明其主要接受遠距離物源體系(圖7b)。

圖7 渤海灣盆地渤南洼陷沙四下亞段砂巖巖石學分布特征(a)巖屑類型;(b)巖石組分及成分成熟度Fig.7 Petrological characteristics of sandstones in the Bonan Sag (), Bohai Bay Basin(a) debris types; (b) rock composition and compositional maturity

4.2 母巖發育的地球動力學背景

古物源區是在地球內部動力推動下形成于特定古構造環境的綜合產物。運用多方法探討物源區地球動力學背景,既能恢復物源區發育演化歷程,也能將盆地沉積物路徑系統置于地球內部動力學機制與區域構造演化的大背景中,從而更加全面地揭示源巖的類型、發育歷程、再旋回過程等一系列特征。

綠林認證在制定溯源環節和溯源系統時,充分借鑒了區塊鏈技術,改變傳統的產品溯源模式只關注產品生產的某個或者某幾個生產環節,實現了無醛人造板及制品從無醛膠黏劑到無醛人造板生產,再到無醛人造板深加工和人造板制品生產的全過程追溯。各環節均可獨立上傳產品的追溯信息,各環節的追溯信息都對外公示,消費者通過掃描產品上貼附的標簽即可看到對應的制品、人造板和膠黏劑三級溯源信息(溯源流程詳見上圖)。

渤南洼陷沙四下亞段稀土元素地球化學指標表明來自上地殼的酸性花崗質源巖是其主要母巖(圖6),砂巖巖石學圖解和元素地球化學的結合能為進一步揭示源巖地球動力學背景提供依據。砂巖組分(Q-F-L圖解)中,大部分樣品點均落入巖漿島弧區域(切割島弧和過渡島弧),指示來自切割島弧的酸性花崗質巖漿巖具有較高的鉀長石含量(圖8a);來自泥巖的微量/稀土元素(Th-Sc-Zr/10圖解和La/Th-Hf圖解)(圖8b,c)和鋯石Hf/Th-Th/Nb圖解(圖8e)也都反映類似的特征,它們均揭示了母巖具有巖漿島弧的屬性(長英質酸性島弧源區)。來自主量元素的K2O/Na2O-SiO2圖解(圖8d)則進一步說明研究區沙四下亞段的母巖具有“多源”特征,活動大陸邊緣及島弧區域是主要的來源,但也有極少數出現在被動大陸邊緣區域。考慮研究區所在的渤海灣盆地是發育在華北克拉通東部地塊基底之上的中—新生代盆地,因此有必要探討華北克拉通地球動力學過程對研究區沙四下亞段母巖發育的影響。

圖8 渤海灣盆地渤南洼陷沙四下亞段源巖構造背景判別圖解(a)Q ̄F ̄L圖解(砂巖);(b)Th ̄Sc ̄Zr/10圖解(泥巖);(c)La/Th ̄Hf圖解(泥巖);(d)K2O/Na2O ̄SiO2圖解(泥巖);(e)Hf/Th ̄Th/Nb圖解(鋯石)Fig.8 Discriminant diagram of the source rock tectonic setting in the Bonan Sag (), Bohai Bay Basin(a) Q ̄F ̄L diagram (sandstone); (b) Th ̄Sc ̄Zr/10 diagram (mudstone); (c) La/Th ̄Hf diagram (mudstone);(d) K2O/Na2O ̄SiO2 diagram (mudstone); and (e) Hf/Th ̄Th/Nb diagram (zircon)

近年來,針對華北克拉通基底的巖石組成、巖漿活動、變質作用及地球深部動力學機制等研究取得了許多有價值的成果[56 ̄66]。對本研究區沙四下亞段物源供給具有重要意義的新太古代—古元古代及晚古生代—中生代(表1、圖5)是華北克拉通東部陸塊經歷的重大地質變動時期。

4.2.1 華北克拉通新太古代—古元古代地球動力學背景及響應特征

華北陸塊在新太古代(2.6~2.5 Ga)伴隨較大規模的火山活動、變質作用和混合巖化作用,形成了大量中酸性殼熔花崗巖,包括TTG質—二長花崗巖、鉀長花崗巖等,進而導致克拉通上地殼總體成分趨于花崗質;古元古代(1.97~1.8 Ga)則以兩期變質作用(混合巖化)和花崗巖侵入為典型特征,反映了裂谷—島弧—碰撞的演化歷程,并在約1.85 Ga時達到穩定[57,66]。該時期發生的區域性構造—巖漿/變質作用為主的熱事件,在包括本研究區在內的渤海灣盆地及其周緣地區均可以被廣泛記錄,它們在前寒武紀均 出 現 了~2.5 Ga和~1.8 Ga的 年 齡 峰 值[67 ̄69](圖9a~c),這與本研究區的年齡分布較吻合,應屬于華北克拉通五臺—呂梁造山運動的產物。

4.2.2 華北克拉通晚古生代—中生代地球動力學背景及響應特征

進入晚古生代后,華北克拉通北緣形成了以安第斯型活動大陸邊緣為特征的構造背景[70],古亞洲洋的俯沖在該區域形成了長期的溝—弧—盆體系[66],同時能找到A型花崗巖等巖體的侵入證據[71];渤海灣盆地砂巖所記錄的晚古生代年齡峰值與本研究區基本一致,反映了來自華北北緣的活動大陸邊緣/巖漿弧的母巖對渤南洼陷沙四下亞段具有普遍貢獻,可見渤南洼陷南側和中部區域的晚古生代年齡貢獻相對更大(圖5)。另一方面,華北克拉通在古生代相對缺少區域性巖漿活動和變質作用,海西運動的構造抬升促使前寒武紀的結晶鋯石經歷再旋回,從而使得來自太古代和元古代的年齡信號被廣泛記錄。

中生代時期,克拉通東部板塊遭到破壞,在125 Ma左右達到峰值[72],印支運動導致渤海灣盆地內形成了NWW向的隆起,其上發育太古界和古生界,接受風化剝蝕;隨后的燕山期則伴隨最為強烈的巖漿活動[73]。研究表明,華北地塊中生代峰值年齡一般出現在~128 Ma(早白堊世)左右[74](圖9d),這與本研究區的年齡分布基本一致,即華北克拉通早白堊世破壞事件對渤南洼陷沙四下亞段物源區普遍存在年代學響應。另一方面,燕山運動陸內造山作用伴隨大規模巖漿活動,在~160 Ma(晚侏羅世)達到巖漿峰值,因此導致鋯石年齡譜時常在該時期出現次一級的高峰[75](圖9d)。這樣的“雙峰”特征在本研究區Y160井尤為顯著(圖5),印證了東側路徑系統也同時記錄了晚侏羅世的巖漿活動。

圖9 渤海灣盆地及周緣典型鋯石U ̄Pb年齡分布直方圖(a)沙壘田地區古近系砂巖(CFD14 ̄1 ̄1)(據文獻[67]修改);(b)魯西隆起侏羅系碎屑巖(據文獻[68]修改);(c)北京周口店太平山南坡上古生界巖屑砂巖(據文獻[69]修改)(d)華北地塊中生界碎屑巖(據文獻[74]修改)Fig.9 Typical zircon U ̄Pb age distribution histogram in the Bohai Bay Basin and its surroundings(a) Paleogene sandstone in the Shaleitian area (CFD14 ̄1 ̄1)(modified from reference [67]); (b) Jurassic clastic rocks in the Luxi uplift (modified from reference[68]); (c) Upper Paleozoic lithic sandstone from Taiping Hill in the Zhoukoudian area, Beijing (modified from reference [69]); and (d) Mesozoic clastic rocks in the North China Block (modified from reference [74])

4.3 古物源體系發育綜合模式

綜合上述多種方法,本文在沾化凹陷渤南洼陷沙四下亞段古物源體系的年代學特征、巖石學特征、地球化學特征、古構造背景特征等方面取得了系統認識,建立了古物源體系發育綜合模式(圖10)。研究表明,渤南洼陷在沙四下亞段沉積時期存在三大古物源體系,它們與周圍凸起(母巖)相互匹配,構成了多物源的“源—匯”系統。

圖10 渤海灣盆地渤南洼陷沙四下亞段古物源體系發育模式Fig.10 Development of the ancient provenance system on the Bonan Sag (Esx4), Bohai Bay Basin

東側物源系。該體系是一個由中生界白堊系巖漿巖母巖主導的沉積物路徑系統,位于洼陷東側I區;受控于燕山運動的構造—巖漿事件,這些具有典型“Eu負異常”的酸性巖漿巖多來自大陸島弧—造山帶;同時,華北克拉通在古元古代發生的區域變質作用所形成的變質巖通過遠距離搬運對該區域也具有一定物源貢獻。

南側物源系。該體系是一個由新太古界—古元古界—上古生界—中生界母巖聯合控制的沉積物路徑系統,位于洼陷南側II區和III區,分別具有“近源堆積”和“遠源供給”的特征;在整體以酸性花崗質母巖及其變質巖為主的物源背景下,東段(II區)沉積巖組分大于西段(III區)。發育在陳家莊凸起之上的新太古界花崗片麻巖及中生界巖漿巖通過“近源堆積”,形成了該區域內~2 500 Ma及~130 Ma年齡峰值;晚古生代由于缺少區域性巖漿作用,在排除再旋回造山帶的影響后,推測該區域碎屑鋯石記錄的該年齡可能來源于華北克拉通北緣巖漿島弧。

中部物源系。該體系的物源信號在洼陷中部(IV區)集中響應,表現為新太古代—古元古代—晚古生代—中生代的年齡信號均衡分布,判斷該區域為洼陷沙四下亞段的主要沉積中心,表現為“遠源供給”;母巖仍屬于典型“Eu負異常”的來自島弧的酸性花崗質及其變質巖。對比年齡分布特征可以看出,XBS1井樣本數據與I區各樣本數據的相似性處于較高水平,而兩區在巖屑組分上也均以巖漿巖+變質巖占據主導,成分成熟度也均較大,因此推斷IV區和I區的沉積物路徑系統可能具有繼承性,它們共同保留了來自燕山期巖漿活動的年齡信號。除此之外,上述各區域均不約而同地出現了~1 860 Ma的年齡響應,但其鄰近凸起皆缺少古元古代變質基底。因此,綜合上述依據,推測研究區古元古代年齡信號有較大可能來自“遠源供給”路徑系統。

5 結論

(1) 渤南洼陷沙四下亞段碎屑鋯石以巖漿成因為主,鋯石U-Pb定年表明沙四下亞段母巖年齡區間為中生代(125~180 Ma)、晚古生代(250~400 Ma)、古元古代(~1 860 Ma)和新太古代(~2 500 Ma)。年齡可視化分析顯示,洼陷內存在東側、南側和中部三個年齡信號響應區,東側晚古生代和中生代年齡貢獻占據主導,南側新太古代、古元古代和晚古生代年齡貢獻占據主導,中部各年齡貢獻均等。同時,相似度系數和MDS定量分析法揭示了東側年齡樣本兩兩之間及其與中部年齡樣本之間存在高度相似性,也表明了南側年齡樣本的相對獨立性。

(2) 渤南洼陷沙四下亞段母巖物質來自于上地殼,且酸性花崗質源巖占據主導。新生界沉積前,這些母巖均在洼陷周緣出露,具備向研究區提供碎屑物質的條件。砂巖巖屑組分表明,洼陷東側、南側和中部存在四大巖石學信號響應區(I~IV),其中東側與中部均有巖漿巖+變質巖主導的特點,表明兩區處于相同的路徑系統;南側東段沉積巖巖屑組分較大,西段巖漿巖+變質巖組分較大,由此反映陳家莊凸起新生界基底巖性具有東西差異分布的特點,且洼陷南側路徑系統相對獨立。巖石組分特征表明渤南洼陷沙四下亞段同時具備“近源堆積”和“遠源供給”兩類沉積物路徑系統。

(3) 元素地球化學判別指標揭示渤南洼陷沙四下亞段酸性花崗質源巖主要來自華北克拉通巖漿島弧/活動大陸邊緣的地球動力學背景,以~2.5 Ga和~1.8 Ga年齡峰值為代表的物源信號記錄了華北克拉通新太古代—古元古代區域巖漿/變質作用;晚古生代物源信號記錄了華北克拉通北緣巖漿弧/活動大陸邊緣的構造背景,同時也記錄了前寒武系的區域巖漿/變質作用;研究區普遍出現~125 Ma年齡峰值,指示華北克拉通早白堊世破壞事件,同時東側物源也記錄了~160 Ma巖漿活動。

(4) 渤南洼陷沙四下亞段發育不同母巖組成多物源體系,包括東側中生界巖漿巖主導型物源系,物源信號響應于中生代燕山期構造—巖漿事件;南側新太古界/古元古界/上古生界/中生界母巖聯合控制型物源系,物源信號響應前寒武紀構造—巖漿/變質事件和晚古生代華北克拉通北緣巖漿弧/活動大陸邊緣構造—巖漿事件,東段“近源堆積”,西段“遠源供給”;中部混合物源系依然為巖漿巖+變質巖主導型物源區,其各年齡區間分布均衡。

致謝 感謝中石化勝利油田勘探開發研究院提供的寶貴資料。感謝各審稿專家為本文提出修改意見。