“金蘋果的故事”的歷史演變

朱毅璋

提 要:流行觀點認為“金蘋果的故事”屬于希臘神話,這并不準(zhǔn)確。該故事的發(fā)展有著明顯的階段性和地區(qū)性,并至少融合了希臘神話和羅馬神話的內(nèi)容,歸為籠統(tǒng)的“古典神話”更合適。在古典古代,“帕里斯的裁決”是不變的核心內(nèi)容,而蘋果可有可無。至文藝復(fù)興時期,隨著“帶字的金蘋果”變成不可或缺的故事焦點,“帕里斯的裁決”轉(zhuǎn)化為“金蘋果的故事”。該故事在19世紀得到廣泛傳播,影響至今。

“金蘋果的故事”是近現(xiàn)代藝術(shù)的常見主題,也是俗語“紛爭的蘋果”的來源。這個“金蘋果”被引申為“不和的蘋果”“紛爭的蘋果”“厄里斯的蘋果”(Apple of Eris),并被賦予“比喻作爭奪、不睦的原因和對象”的寓意以及其他多種含義(如“愛情之果”“愛與美的象征”“宇宙的象征”“性欲的象征”等)。1參閱[蘇]M.H.鮑特文尼克等編著,黃鴻森、溫乃錚譯:《神話辭典》,北京:商務(wù)印書館,1997年,第329頁;王以欣:《特洛伊戰(zhàn)爭》,西安:陜西師范大學(xué)出版總社有限公司,2011年,第10—11頁;E.S.McCartney,“How the Apple Became the Token of Love,”Transactions and Proceedings of the American Philological Association,Vol.56 (1925),p.70;A.R.Littlewood,“The Symbolism of the Apple in Greek and Roman Literature,” Harvard Studies in Classical Philology,Vol.72 (1968),pp.149-151。相傳在佩琉斯(Peleus)和忒提斯(Thetis)的婚禮上,紛爭女神厄里斯(Eris)由于未被邀請,2“厄里斯”(?ρι?)本意為“紛爭、不和、競爭、爭奪”。于是往眾神中間扔下一個寫有“送給最美麗的女神”的金蘋果,這引起赫拉(Hera)、雅典娜(Athena)和阿芙洛狄忒(Aphrodite)的爭奪。宙斯(Zeus)拒絕充當(dāng)裁判,并要求赫爾墨斯(Hermes)率領(lǐng)3位女神去找帕里斯(Paris)作裁決。在帕里斯面前,赫拉許諾讓他當(dāng)全亞洲的王,雅典娜應(yīng)允讓他建立顯赫的軍功,阿芙洛狄忒答應(yīng)他能娶到凡人婦女中最美的海倫(Helen)。帕里斯把金蘋果判給阿芙洛狄忒,導(dǎo)致赫拉和雅典娜的不滿和報復(fù),并最終引發(fā)特洛伊戰(zhàn)爭(Trojan War)。

“金蘋果的故事”源自“帕里斯的裁決”(The Judgement of Paris),兩者大體相似但不可混為一談,主要區(qū)別正是“金蘋果”。從神話分類來看,“帕里斯的裁決”毫無疑問屬于起源較早的希臘傳統(tǒng)神話;而“金蘋果的故事”的定型時間較晚,且至少融合了希臘神話和羅馬神話的元素,更適合歸為“古典神話”。1“古典神話”(classical mythology)基于“古典古代”(classical antiquity),后者是對希臘羅馬世界(以地中海為中心,包括古希臘和古羅馬等一系列文明)的長期文化史的一個廣義稱謂。從故事焦點來看,前者是“賽美”,后者自然是“金蘋果”。此外,這個在神話中引起紛爭的金蘋果,又帶來了新的“紛爭”:首先,“紛爭的蘋果”的出現(xiàn)早于“金蘋果”,兩者并不完全等同。“紛爭的蘋果”本無明顯特點,“帶字的”和“黃金的”是后期增補的元素,本相互獨立,更晚期才結(jié)合并形成“帶字的金蘋果”。其次,在古典古代,“帕里斯的裁決”是故事的核心內(nèi)容,而“紛爭的蘋果”本是可有可無的元素,至文藝復(fù)興時期才以“金蘋果”的姿態(tài)成為故事焦點。再次,“蘋果”元素于現(xiàn)存藝術(shù)和文獻中的出現(xiàn)時間有較大差距:帶蘋果的“帕里斯的裁決”藝術(shù)場景于前5世紀已經(jīng)出現(xiàn),但文獻記載則晚至羅馬帝國早期。最后,“蘋果”元素出現(xiàn)時間雖早,但它于何時何地成為嚴格意義上的“紛爭的蘋果”,至今未有定論。2Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae (LIMC),Vol.VII.1,Zürich und München: Artemis Verlag,1994,p.176.

作為文學(xué)和藝術(shù)主題,“金蘋果的故事”源自古希臘并影響至今,展現(xiàn)出強大的活力,個中原因和發(fā)展特點值得深思。本文以歷史時期為序,兼及文獻和藝術(shù),分析“金蘋果的故事”的演變過程。

一、希臘化時代前

在希臘化時代前,“帕里斯的裁決”是希臘文學(xué)和藝術(shù)的常見主題,但“紛爭的蘋果”是否存在則值得探討。一方面,這一時期有關(guān)“帕里斯的裁決”的現(xiàn)存文獻記載均沒有蘋果的存在。另一方面,絕大多數(shù)表現(xiàn)“帕里斯的裁決”的藝術(shù)場景亦沒有蘋果。盡管蘋果出現(xiàn)在少數(shù)相關(guān)場景中,且阿芙洛狄忒單獨手拿蘋果的形象亦已出現(xiàn),但尚未表現(xiàn)出“紛爭的蘋果”的特征。

《伊利亞特》是最早記載“帕里斯的裁決”的文獻,雖提到帕里斯得罪赫拉和雅典娜、以及眾神參加了佩琉斯的婚禮,但未把兩者直接聯(lián)系起來:一方面,當(dāng)眾神慫恿赫爾墨斯去偷取赫克托爾(Hector)的尸體時,赫拉、波塞冬(Poseidon)和雅典娜表示反對,因為他們憎恨伊利昂(Ilion)、普里阿摩斯(Priamos)和他的子民,這是由于阿勒珊德羅斯(Alexandros,即帕里斯)的錯誤而起:當(dāng)女神們降臨于他的羊圈時,他羞辱了赫拉和雅典娜而贊美了那位引起痛苦情欲的女神(阿芙洛狄忒)。3Hom.Il.24.22-30,in A.T.Murray ed.,The Iliad,Vol.2,Loeb Classical Library (LCL),Cambridge: Harvard University Press,1999,pp.564-565.另一方面,赫拉提及所有神明都參加了佩琉斯和忒提斯的婚禮,但沒有太多細節(jié)。4Hom.Il.24.62-64,pp.566-567.史詩細節(jié)的缺失引起后人的增補,首先把兩者相結(jié)合并加入厄里斯的是古風(fēng)時代的《塞浦路斯史詩》(前6世紀下半期):在佩琉斯的婚禮上,厄里斯出現(xiàn)并且在雅典娜、赫拉和阿芙洛狄忒之間引起一場“關(guān)于美的爭論”(νε?κο? περ? κ?λλου?)。宙斯要求赫爾墨斯帶領(lǐng)她們前往伊達山找阿勒珊德羅斯裁決,后者因為想跟海倫結(jié)婚而選擇阿芙洛狄忒。5Stasinus or Hegesias,Cypria,1,in M.L.West ed.,Greek Epic Fragments: From the Seventh to the Fifth Centuries BC,Cambridge: Harvard University Press,2003,pp.68-69.其中雖有厄里斯,但不含任何“蘋果”的信息。6在《希臘宗教研究導(dǎo)論》中,赫麗生說“把‘象征的沖突’(the conflict of σημε?α)和特洛伊戰(zhàn)爭聯(lián)系起來的可能是《塞浦路斯史詩》的作者”。中譯本譯為“最先把金蘋果引發(fā)的紛爭和特洛伊戰(zhàn)爭聯(lián)系起來的很可能是《庫普里亞》的作者”,有誤導(dǎo)之嫌。參閱J.E.Harrison,Prolegomena to the Study of Greek Religion,Cambridge: Cambridge University Press,1908,p.298;[英]赫麗生著,謝世堅譯:《希臘宗教研究導(dǎo)論》,桂林:廣西師范大學(xué)出版社,2006年,第271頁。

至古典時代,歐里庇得斯(Euripides,約前480—前406)至少有4部悲劇略為詳細地描寫這場“賽美”(結(jié)果自然是阿芙洛狄忒取勝),分別是約公元前425年的《安德洛瑪刻》(Andromache)、公元前415年的《特洛伊婦女》(The Trojan Women)、公元前412年的《海倫》(Helen)和公元前405年的《伊菲革涅亞在奧利斯》(Iphigenia in Aulis)。1《伊菲革涅亞在奧利斯》在歐里庇得斯去世后才上演。此外,部分歐里庇得斯的悲劇如《赫卡柏》(Hecuba)對此故事一筆帶過。參閱Eur.Hec.644-646,in D.Kovacs ed., Euripides,Vol.2,LCL,Cambridge: Harvard University Press,2005,pp.454-455。第一,在《安德洛瑪刻》中,歌隊提到女神們在帕里斯面前相互詆毀,最終阿芙洛狄忒以狡黠的語言取勝。2Eur.Andr.274-293,pp.300-301.第二,在《特洛伊婦女》中,海倫為自己做無罪辯護時說,帕里斯給3位女神當(dāng)裁判,其中雅典娜答應(yīng)讓他統(tǒng)率弗里吉亞人征服希臘,赫拉應(yīng)承讓他統(tǒng)治亞細亞和歐羅巴,阿芙洛狄忒許諾把海倫賜予帕里斯。3Eur.Tro.924-937,in D.Kovacs ed.,Euripides,Vol.4,LCL,Cambridge: Harvard University Press,1999,pp.104-105.第三,在《海倫》中,海倫只提及自己被阿芙洛狄忒作為籌碼而未提另外兩位女神的禮物,但又因赫拉不服而制造了海倫的幻象,導(dǎo)致真正的海倫被留在埃及而假的被帶往特洛伊。4Eur.Hel. 23-36,in D.Kovacs ed.,Euripides,Vol.5,LCL,Cambridge: Harvard University Press,2002,pp.14-15.第四,在《伊菲革涅亞在奧利斯》中,阿芙洛狄忒依靠“愛”(π?θο?),5該詞還有“渴望、欲望、思念”等義。雅典娜憑借長矛(指戰(zhàn)爭),赫拉則倚賴宙斯。6Eur.IA 1284-1310,in D.Kovacs ed.,Euripides,Vol.6,LCL,Cambridge: Harvard University Press,2002,pp.302-305.在稍晚的伊索克拉底(Isocrates,前436—前338)的《海倫》(約前370)中,赫拉應(yīng)承讓帕里斯統(tǒng)治亞細亞、雅典娜答應(yīng)讓他戰(zhàn)無不勝而阿芙洛狄忒許諾賜予海倫。7Isoc.Helen,41-42,in L.V.Hook ed., Isocrates,Vol.3,LCL,Cambridge: Harvard University Press,2006,pp.82-83.在這些版本中,基本人物(引領(lǐng)3位女神的是赫爾墨斯)和結(jié)果并無變化,只有細節(jié)區(qū)別,但均未見“蘋果”的內(nèi)容。此外,色諾芬(Xenophon,約前430—前354)和亞里士多德(Aristotle,前384—前322)提及該故事時亦一筆帶過,并無細節(jié)。8Xen.Symp.IV.20,in E.C.Marchant,O.J.Todd eds.,Memorabilia,Oeconomicus,Symposium,Apology,LCL,Cambridge: Harvard University Press,1997,pp.574-575;Arist.Rh.2.23.12,in J.H.Freese ed.,The “Art” of Rhetoric,LCL,Cambridge: Harvard University Press,2006,pp.308-309.實際上,在現(xiàn)存希臘化時代前的文獻中,“帕里斯的裁決”不僅沒有“紛爭的蘋果”,甚至連厄里斯也是多余的。除《塞浦路斯史詩》外,她并不存在于希臘化時代之前提及“帕里斯的裁決”的任何文獻中。9J.R.Wilson,“Eris in Euripides,” Greece &Rome,Vol.26,No.1 (1979),p.19.

雖然上述現(xiàn)存文獻只是古代文獻的一小部分,但正好只有不含蘋果的記載得到保留。這種“巧合”的原因較有可能是主流版本的“帕里斯的裁決”故事沒有蘋果。此外,至少還有兩種可能性值得思考。第一,是否存在因該故事過于家喻戶曉而無必要提及“蘋果”的可能性?可是按此邏輯,似難解釋歐里庇得斯和伊索克拉底為何詳述“女神們的禮物”卻不提蘋果。一方面,《塞浦路斯史詩》是特洛伊史詩組的組成部分,若它提到“紛爭的蘋果”,應(yīng)當(dāng)會引起后世作家們的注意和重視。10埃斯庫羅斯的《阿伽門農(nóng)》提到希臘將士前往特洛伊是被“?ριν α?ματ?εσσαν”(血腥的?ρι?)所驅(qū)使。對此“?ρι?”,學(xué)界存在兩種意見,第一是擬人化的“厄里斯”,第二是其本意“紛爭”。若是前者則暗示了《塞浦路斯史詩》和“佩琉斯的婚禮”。參閱Aesch.Ag.698,in A.H.Sommerstein ed.,Aeschylus,Vol.2,LCL,Cambridge: Harvard University Press,2008,pp.82-83;D.Raeburn,O.Thomas,The Agamemnon of Aeschylus,Oxford: Oxford University Press,2011,pp.140-141。另一方面,就故事情節(jié)而言,盡管賽美結(jié)果眾所周知,但宣布勝者并授予獎勵是高潮部分(尤其戲劇),很難想象歐里庇得斯詳細敘述賽美過程(女神們的禮物)卻刻意不提蘋果的存在。況且,幾位作者如歐里庇得斯、伊索克拉底、色諾芬提及該故事時以“美麗”或“裁決”作為焦點,而非蘋果。這可比較在蘋果元素出現(xiàn)并確立后,后世的路吉阿諾斯(Lukianos,約125—約180)以“蘋果”作為故事焦點。11Lucian,Symp.35,in A.M.Harmon ed.,Lucian,Vol.1,LCL,Cambridge: Harvard University Press,2006,pp.448-449.路吉阿諾斯或譯為“琉善”,出生于敘利亞的薩莫薩塔,自稱是一個“敘利亞人”,曾在雅典居住多年,后前往埃及。第二,蘋果元素出現(xiàn)在失傳小眾版本中的可能性是存在的(但是否以“紛爭的蘋果”出現(xiàn)又是另一話題)。以索福克勒斯(Sophocles,約前497—前406)為例,他曾寫下《厄里斯》《裁決》(Crisis)、《牧羊人》(Poimenes)和《普里阿摩斯》(Priamos)等有可能提到“帕里斯的裁決”的戲劇,可惜均僅剩殘篇。由于戲劇家會因劇情需要而對傳統(tǒng)故事加以創(chuàng)新(如在歐里庇得斯的《特洛伊婦女》中,傳統(tǒng)中反特洛伊人的波塞冬被描繪為特洛伊人的同情者),因此索福克勒斯或其他作家確實有可能會為這個傳統(tǒng)故事增加一些新元素,但這有待更多證據(jù)的出現(xiàn)。

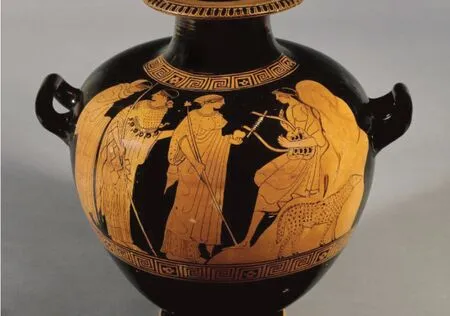

盡管蘋果元素缺席于這一時期的現(xiàn)存文獻,但已出現(xiàn)在少數(shù)相關(guān)場景的藝術(shù)中,只是未發(fā)展成為“紛爭的蘋果”。“帕里斯的裁決”場景在從公元前7世紀至公元前4世紀的現(xiàn)存紅陶和黑陶畫中出現(xiàn)數(shù)百次。在早期的黑陶畫中,帕里斯是國王形象,在后期黑陶和紅陶作品中才回歸牧人形象(從公元前6世紀末開始),并從公元前5世紀后期開始被東方人化。1J.K.Doherty,“The Judgment of Paris in Roman Painting,” The Art Bulletin,Vol.94,No.4 (2012),pp.529-531,p.543.根據(jù)現(xiàn)存的文獻和藝術(shù)資料,可推斷最早把“帕里斯的裁決”主題引進藝術(shù)的地區(qū)是希臘的科林斯(Corinth)。保桑尼阿斯(Pausanias,約110—約180)提到奧林匹亞有個“庫普塞洛斯之箱”(chest of Cypselus),2庫普塞洛斯(Κ?ψελο?)是科林斯的第一位僭主(約前657—前627),其名本意是“箱子”()。相傳神諭說庫普塞洛斯將會統(tǒng)治科林斯,于是當(dāng)時把持科林斯朝政的家族派人去殺這個新生兒。10位殺手卻因心軟無法下手而離開,等他們回來時,其母把嬰兒藏進一個箱子而逃過一劫。保桑尼阿斯認為奧林匹亞的箱子就是當(dāng)年庫普塞洛斯的那個。參閱Hdt.5.92,in A.D.Godley ed.,Herodotus,Vol.3,LCL,Cambridge: Harvard University Press,1994,pp.102-115;Paus.5.17.5,in W.H.S.Jones ed.,Pausanias,Vol.2,LCL,Cambridge: Harvard University Press,1993,pp.478-479。另參閱《牛津古典辭書》,見J.Salmon,“Cypselus”,“Cypselus,Chest of”in S.Hornblower,A.Spawforth &E.Eidinow eds.,The Oxford Classical Dictionary,4th ed.,Oxford: Oxford University Press,2012,p.405,以及J.K.Doherty,“The Judgment of Paris in Roman Painting,” p.543。以象牙和黃金裝飾,繪有多個神話場景,其中之一是“帕里斯的裁決”,上有銘文:“赫爾墨斯指示帕里斯,要他為赫拉、雅典娜和阿芙洛狄忒的美貌做仲裁。”3Paus.5.19.5,pp.492-493.當(dāng)然,庫普塞洛斯(Cypselus)與保桑尼阿斯的年代相差達七百多年,箱子能否保存如此之久值得懷疑,但“帕里斯的裁決”場景確實已出現(xiàn)于古風(fēng)時代的科林斯藝術(shù)中。古風(fēng)時代的科林斯商業(yè)發(fā)達,在地中海各處都能發(fā)現(xiàn)公元前650至前550年間的科林斯陶器。4[德]約翰內(nèi)斯·哈斯布魯克著,陳思偉譯:《古希臘貿(mào)易與政治》,北京:商務(wù)印書館,2019年,第44頁。希臘地區(qū)與意大利的貿(mào)易在古風(fēng)時代已發(fā)展起來,科林斯曾占據(jù)支配地位。5[德]瓦爾特·伯克特著,唐卉譯:《希臘文化的東方語境:巴比倫、孟斐斯、波斯波利斯》,北京:社會科學(xué)文獻出版社,2015年,第9—10頁;[德]約翰內(nèi)斯·哈斯布魯克著,陳思偉譯:《古希臘貿(mào)易與政治》,第47—52頁。現(xiàn)存最早描繪“帕里斯的裁決”場景的藝術(shù)作品是出土于伊特魯里亞(Etruria)、約公元前640年的奇吉花瓶(Chigi Vase),6J.H.Oakley,The Greek Vase: Art of the Storyteller,Los Angeles: The J.Paul Getty Museum,2013,p.79;T.Rasmussen,“Interpretations of the Chigi Vase,” Babesch,Vol.91 (2016),pp.29-34.上有希臘文且款式為原始科林斯式,說明它極有可能來自科林斯。花瓶今存四分之三左右,繪有數(shù)個故事場景,包括“帕里斯的裁決”(圖一)。7盡管花瓶殘缺,但考慮到其時間早于《塞浦路斯史詩》的創(chuàng)作,再結(jié)合希臘化時代前的希臘文獻和藝術(shù)來看,沒有蘋果的可能性更大。兩者結(jié)合,可推斷最早繪有“帕里斯的裁決”場景的藝術(shù)作品至晚源自前7世紀的科林斯,并傳到亞平寧半島。8“帕里斯的裁決”的藝術(shù)場景在意大利和希臘是同步發(fā)展的(從公元前7世紀開始),這可見希臘文明的影響。參閱J.K.Doherty,“The Judgment of Paris in Roman Painting,” p.529。這一主題亦出現(xiàn)于同期其他地方的藝術(shù)中,如一把約公元前620年的斯巴達象牙梳子(圖二)。9其圖案細節(jié)較為模糊,有學(xué)者認為帕里斯(左一)手拿蘋果(LIMC,Vol.I.1,Zürich und München: Artemis Verlag,1981,p.499)。借助現(xiàn)代科技重構(gòu)圖像后,可見帕里斯兩手空空。此外,有說法認為梳子表現(xiàn)的是宙斯和3位女神。參閱T.Rasmussen,“Interpretations of the Chigi Vase,” p.40。雅典則稍晚,“帕里斯的裁決”的場景大約從公元前575年開始出現(xiàn)在雅典花瓶上。1J.Boardman,Athenian Black Figure Vases,London: Thames &Hudson Ltd.,1974,pp.228-229.

圖一:約公元前640年,現(xiàn)存最早描繪“帕里斯的裁決”場景的奇吉花瓶

圖二:約公元前620年,斯巴達象牙梳子

大部分現(xiàn)存希臘化時代前的“帕里斯的裁決”藝術(shù)場景沒有“紛爭的蘋果”的存在,但有3件阿提卡藝術(shù)的相關(guān)作品值得注意。在已知古希臘藝術(shù)中,它們是最早一批包含蘋果元素的“帕里斯的裁決”場景的容器。第一件和第二件分別是約公元前480至前460年的雙耳瓶(圖三)和約公元前470年的水壺(圖四),特點都是赫拉拿著蘋果站在帕里斯面前,雅典娜和阿芙洛狄忒站在赫拉身后。2分別參閱大英博物館官網(wǎng):https://www.britishmuseum.org/collection/object/G_1867-0508-1056,2022年11月10日和https://www.britishmuseum.org/collection/object/G_1873-0820-353,2022年11月10日。在圖三中,赫拉和阿芙洛狄忒的左邊刻有“ΚAΛE”(美麗),而阿芙洛狄忒和雅典娜之間刻著“Χα[ρ]μ[?δ]η? καλ??”(高貴的查爾米德斯)。第三件是約公元前475至前425年(或說約前460年)的帶蓋瓶,阿芙洛狄忒雙手各拿一個蘋果站在赫爾墨斯身后、面向帕里斯,而雅典娜在帕里斯身后;一位有翼女神向赫拉走過去,后者準(zhǔn)備把一個蘋果交給她。3因圖片版權(quán)問題,請參閱http://www.beazley.ox.ac.uk/record/719CF6C0-BE16-48D4-BAF3-5D12D1606C84,2022年11月10日。學(xué)界對“蘋果”的認定并無多大爭議,盡管也有反對的聲音。如赫麗生在分析類似場景時(含圖三)多次把女神手中之物稱為“果實”(fruit),4J.E.Harrison,Prolegomena to the Study of Greek Religion,p.293.中譯本均譯為“蘋果”。參閱[英]赫麗生著,謝世堅譯:《希臘宗教研究導(dǎo)論》,第268頁。并指出“這個果實經(jīng)常被誤解為‘紛爭的金蘋果’,但眾所周知的是它從未在瓶畫中出現(xiàn)過”。1J.E.Harrison,“The Judgment of Paris: Two Unpublished Vases in the Graeco-Etruscan Museum at Florence,” The Journal of Hellenic Studies,Vol.7 (1886),pp.216-218;J.E.Harrison,Prolegomena to the Study of Greek Religion,pp.293-298.該分析或有“此地?zé)o銀”之嫌,畢竟若為“果實”,則除蘋果外似無更好解釋。但赫麗生的話卻不無道理,因為即便這是蘋果,但它是否“紛爭的蘋果”尚有待商榷。2如圖四官網(wǎng)指出是“紛爭的蘋果”,另參閱LIMC,Vol.VII.1,p.187。首先,按故事情節(jié),“紛爭的蘋果”應(yīng)由赫爾墨斯交予帕里斯,后者再贈予阿芙洛狄忒,赫拉并未接觸。其次,如“紛爭的蘋果”已出現(xiàn),則如此重要的元素何以缺席絕大多數(shù)的藝術(shù)場景?再次,在蘋果元素出現(xiàn)的情況下,圖三為何“畫蛇添足”加上兩個“ΚAΛE”強調(diào)是賽美故事?這種做法與后世古典作家解釋帶蘋果版本的“帕里斯的裁決”故事頗為相似。最后,“紛爭的蘋果”只有一個,這難以解釋第三件中何以出現(xiàn)多達3個蘋果。3LIMC,Vol.IV.1,Zürich und München: Artemis Verlag,1988,p.710. LIMC,Vol.VII.1,p.187.因此,這些場景描述的可能是一個或多個今人并不熟悉的故事,不排除是“紛爭的蘋果”的早期地方版本,畢竟希臘藝術(shù)(尤其是地方藝術(shù))和神話記載不同步是常有之事。又或者是,上述場景的蘋果可能只是普通的金蘋果,是禮物而非獎品。“女神們的禮物(賄賂)”是故事的重要組成部分,赫麗生認為3位女神是“禮物的賜予者”,而她們本身就是禮物。4J.E.Harrison,Prolegomena to the Study of Greek Religion,p.298.現(xiàn)存文獻的記載能為此推測提供旁證:據(jù)公元1—2世紀的偽阿波羅多魯斯(Pseudo-Apollodorus)的轉(zhuǎn)述,公元前5世紀的弗雷西德斯(Pherecydes)提到在宙斯結(jié)婚時,蓋亞(Gaia)贈予赫斯佩里得斯(Hesperides)金蘋果園,由巨蛇看守。5Apollod.Bibl.2.5.11,in J.G.Frazer ed.,Apollodorus,Vol.1,LCL,Cambridge: Harvard University Press,1921,pp.218-221;A.R.Littlewood,“The Symbolism of the Apple in Greek and Roman Literature,” p.148.既然赫拉是金蘋果園的女主人,那么她手握蘋果以及出現(xiàn)多個蘋果就顯得合乎情理。比較肯定的是,蘋果元素雖已出現(xiàn),但尚未發(fā)展成“紛爭的蘋果”,亦非故事焦點。

圖三:約公元前480至前460年,阿提卡雙耳瓶,赫拉拿著蘋果

圖四:約公元前470年,阿提卡水壺,赫拉手持蘋果

圖五:公元前5世紀晚期,手持蘋果的阿芙洛狄忒小雕像

此外,阿芙洛狄忒單獨手持蘋果的藝術(shù)形象至晚在公元前6世紀已經(jīng)出現(xiàn)(如圖五)。除了蘋果,她還以手持鮮花、水果、石榴、兔子、鳥(尤其鴿子)的形象出現(xiàn)。有觀點認為蘋果是她的賽美獎品。6M.S.Cyrino,Aphrodite,New York: Routledge,2010,p.64.這一可能性雖不能被排除,但該觀點尚需謹慎檢驗。一方面,這無法解釋如此重要的蘋果元素何以缺席從荷馬時代乃至希臘化時代的所有現(xiàn)存文獻。另一方面,阿芙洛狄忒的職能與蘋果的象征意義高度吻合,后者是她的象征物之一。首先,在古希臘人的觀念中,阿芙洛狄忒是愛與美之神,跟人口繁衍和土地豐產(chǎn)有關(guān);1V.Pirenne-Delforge &A.Motte,“Aphrodite,” p.116.其次,在文獻中,蘋果最初是與婚姻相聯(lián)系的(如金蘋果園作為宙斯和赫拉的結(jié)婚禮物),而婚姻又意味著生育和繁殖;2A.R.Littlewood,“The Symbolism of the Apple in Greek and Roman Literature,” p.180.最后,在古希臘象征文化中,包括蘋果、石榴、榅桲、無花果在內(nèi)的多種植物被看成是愛情、婚姻和豐產(chǎn)的象征,其中又以蘋果為最重要的愛情象征物。3E.S.McCartney,“How the Apple Became the Token of Love,” pp.70-81.在脫離特定場景即“帕里斯的裁決”的情況下,阿芙洛狄忒的蘋果更有可能是她的象征物,代表著愛情、婚姻和豐饒。

根據(jù)上文分析,再結(jié)合希臘神話和藝術(shù)并不嚴格同步(藝術(shù)中存在一些不見于神話記載的主題)、以及地方神話版本眾多的特點,可推斷在希臘化時代前,“帕里斯的裁決”故事的主流版本并不含蘋果,但蘋果元素作為小眾版本已出現(xiàn)在阿提卡藝術(shù)中,只是尚未與“紛爭的蘋果”緊密聯(lián)系。

二、希臘化時代至羅馬帝國時期

馬其頓和羅馬的征服既改變了希臘的政治格局,也打開了希臘文化發(fā)展的新局面。在這一階段,“帕里斯的裁決”的影響力依然主要在希臘本土和意大利,“紛爭的蘋果”作為故事元素得到確認,但可有可無。現(xiàn)存最早包含“紛爭的蘋果”的藝術(shù)和文獻證據(jù)在時間和空間上都相差較遠,前者出現(xiàn)在公元前4世紀中晚期至前3世紀的伊特魯里亞銅鏡中,后者則至羅馬帝國時期偽阿波羅多魯斯的《文庫》(Library)。

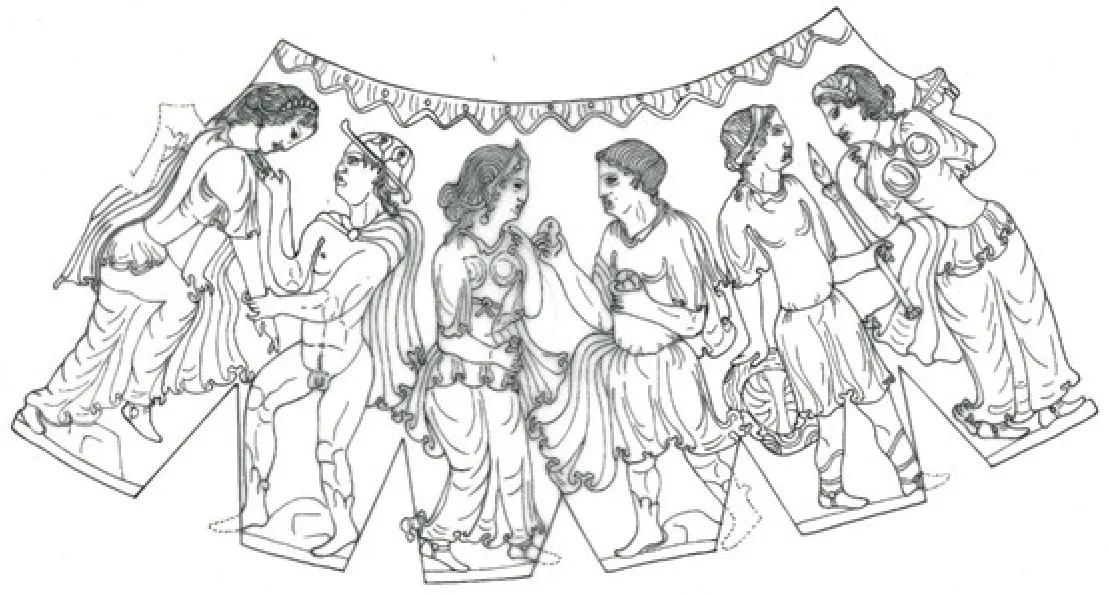

伊特魯里亞大約從公元前700年開始繁榮起來。一方面,通過與希臘人進行商業(yè)貿(mào)易帶來的文化交流,伊特魯里亞人接受并吸收了希臘神話。如前所述,他們至少在公元前7世紀已知道“帕里斯的裁決”故事。另一方面,商業(yè)的發(fā)達帶動了手工業(yè)和制造業(yè)的發(fā)展,包括青銅制造業(yè)。公元前5世紀的雅典詩人費瑞克拉特斯(Pherecrates)稱贊伊特魯里亞人是“熟練和喜愛的工匠”。同時代的雅典政治家克里提阿斯(Critias)也說,“他們(伊特魯里亞人)的各類用于房屋裝飾和維修的青銅制品都是最好的”。4D.M.Brown ed.,Etruscans: Italy’s Lovers of Life,Alexandria,Virginia: Time-Life Books,1995,pp.17-18.羅馬曾將幾千件伊特魯里亞青銅器熔化后制造錢幣,遺留到今天的伊特魯里亞藝術(shù)品絕大多數(shù)出自墓葬。5《文明羅馬的曙光——伊特魯里亞》編委會編:《文明羅馬的曙光——伊特魯里亞》,北京:現(xiàn)代出版社,2004年,第54—55頁。青銅鏡僅出土于女性墓中,保留至今的數(shù)量超過3000件,背面圖案多以神話故事為主題。6D.M.Brown ed.,Etruscans: Italy’s Lovers of Life,p.87.故事選材只看個人喜好而無嚴格規(guī)范,畢竟青銅鏡是伊特魯里亞人喜歡的日常用品,反映出他們喜愛虛榮和奢華。1N.Spivey,Etruscan Art,London: Thames &Hudson Ltd,2006,pp.76-79.作為選美比賽神話原型的“帕里斯的裁決”是其中之一,只是伊特魯里亞使用另一套命名系統(tǒng),譬如赫拉為“Uni”、阿芙洛狄忒為“Turan”、雅典娜為“Menrva”、赫爾墨斯為“Turms”、帕里斯則有“Elchsntre”“Elach?ntre”“Elcste”等稱呼。在一面公元前4世紀中期的銅鏡中,帕里斯(左)和阿芙洛狄忒(右)坐著,赫爾墨斯(中)把蘋果交給帕里斯,在他的身后是兩個有翅膀的女神(圖六)。2這兩位女神并非赫拉和雅典娜。在古希臘藝術(shù)中,翅膀是下級神明的象征,而赫拉和雅典娜屬于高級神明。伊特魯里亞人接受了這個設(shè)定,這從其他銅鏡能得到反映。另一面公元前4世紀晚期至前3世紀早期的銅鏡展現(xiàn)出一幅讓人非常熟悉的畫面:從左至右分別是赫拉、雅典娜、帕里斯、3中間男子的帽子雖有翅膀(這一般是赫爾墨斯的特點),但明顯是弗里吉亞帽(Phrygian cap),可判斷該角色為帕里斯。赫爾墨斯、阿芙洛狄忒,帕里斯正在把蘋果遞給阿芙洛狄忒(圖七)。在已知有關(guān)“帕里斯的裁決”的古代藝術(shù)中,它們是這兩種場景里最先出現(xiàn)明白無誤的“紛爭的蘋果”的作品。4J.K.Doherty,“The Judgment of Paris in Roman Painting,” pp.543-544.相關(guān)主題的鏡子現(xiàn)存數(shù)面,蘋果可有可無。

圖六:約前4世紀中期,伊特魯里亞銅鏡,赫爾墨斯把蘋果交給帕里斯

圖七:公元前4世紀晚期至前3世紀,伊特魯里亞銅鏡,帕里斯把蘋果遞給阿芙洛狄忒

然而,這個“紛爭的蘋果”又帶來新的紛爭:一方面,蘋果元素已出現(xiàn)在公元前5世紀的阿提卡藝術(shù)中,只是與“紛爭的蘋果”聯(lián)系并不密切;另一方面,“紛爭的蘋果”最早出現(xiàn)在伊特魯里亞藝術(shù)中。雖然“帕里斯的裁決”和蘋果元素?zé)o疑是希臘人的創(chuàng)作,但從“蘋果”到“紛爭的蘋果”的轉(zhuǎn)變是發(fā)生在希臘,還是在伊特魯里亞?畢竟伊特魯里亞的藝術(shù)家們擅長用新方式來復(fù)述希臘神話,甚至?xí)孟ED神話的主題和角色來闡述他們自己的神話,包括一些在別處看不到的故事。5T.Rasmussen,“Interpretations of the Chigi Vase,” p.39.可惜的是,目前的文獻和藝術(shù)證據(jù)不足以回答這一問題。盡管伊特魯里亞人創(chuàng)造出輝煌的文明,但文字失傳,文獻資料未能保留且沒有抄本傳世。6D.M.Brown ed.,Etruscans: Italy's Lovers of Life,pp.16-17.由于缺少伊特魯里亞方面的記載,學(xué)界既不能確定該蘋果是否為金蘋果,7即便在更后期的記載中,“紛爭的蘋果”也未必是金的。也難以往前推溯“紛爭的蘋果”的最早出現(xiàn)時間,亦無從探究蘋果在伊特魯里亞文化中是否有特殊含義。伊特魯里亞人在古典作家筆下被描繪成道德墮落和生活腐化的群體,他們理應(yīng)會留下詩歌或者記載來講述當(dāng)?shù)匕姹镜摹芭晾锼沟牟脹Q”,如今卻難以證明,空留遺憾。

同樣,希臘化時代的馬其頓、希臘和羅馬等文明亦無法提供答案。首先,馬其頓王室崇拜阿芙洛狄忒,在征服希臘后進行推廣。在神話方面,本為原始大神之一、宙斯的曾祖父輩的厄羅斯(Eros),在公元前3世紀降格為阿芙洛狄忒之子。1人們多以為厄羅斯是“小愛神”,這是誤解。雖然在希臘化時代前的希臘藝術(shù)中,厄羅斯的形象主要是一位有翼的男青年,常與阿芙洛狄忒在一起,但他的輩分其實很高。《神譜》提及厄羅斯與蓋亞(大地)同輩,而蓋亞既是烏拉諾斯(Uranus,天空)的母親也是其妻子,因此厄羅斯屬于宙斯的曾祖父輩。首次把厄羅斯降格為宙斯的孫輩即阿芙洛狄忒之子的文獻,是希臘化時代、公元前3世紀的《阿爾戈斯英雄紀》,可見阿芙洛狄忒神話地位的提高。參閱Hes.Theog.116-122,126-127,147,in G.W.Most ed.,Hesiod: Theogony,Works and Days,Testimonia,LCL,Cambridge: Harvard University Press,2006,pp.12-15;Ap.Rhod.Argon.3.25-29,in R.C.Seaton ed.,Argonautica,LCL,Cambridge: Harvard University Press,1988,pp.196-197。在宗教方面,阿芙洛狄忒的宗教地位在希臘化時代的雅典得到提升,她與厄羅斯在雅典衛(wèi)城北坡共享一個神廟性質(zhì)的山洞。2G.M.A.Hanfmann,J.R.T.Pollard &K.Arafat,“Eros,” p.536.在藝術(shù)方面,以半裸、全裸、美臀和羞怯為特點的阿芙洛狄忒的形象出現(xiàn)在各類藝術(shù)中,得到王室的大力傳播。3W.Burkert,Greek Religion,trans.by J.Raffan,Cambridge: Harvard University Press,1985,p.156.但即便如此,希臘化時代有關(guān)“帕里斯的裁決”的希臘文獻和藝術(shù)中并不見“紛爭的蘋果”蹤影。如在公元前3至前2世紀的希臘語文獻中,卡利馬科斯(Callimachus)、呂哥弗隆(Lycophron)和赫羅達斯(Herodas)都提過該故事,雖一筆帶過但重點均為帕里斯。4Callim.Hymn 5,17-18,in A.W.Mair,G.R.Mair eds.,Callimachus: Hymns and Epigrams,Lycophron,Aratus,London: William Heinemann and New York: G.P.Putnam’s Sons,1921,pp.112-113;Lycoph.Alex.93,pp.502-503;Herod.Mimiambi,34-35,in I.C.Cunningham ed.,Mimiambi,Oxford: Clarendon Press,1971,p.28,p.67.公元前1世紀西西里的迪奧多魯斯(Diodorus of Sicily)只提到阿勒珊德羅斯為女神們作裁決。5Diod.Sic.17.7.4-5,in C.B.Welles ed.,The Library of History,Vol.8,LCL,Cambridge: Harvard University Press,1997,pp.134-135.實際上,蘋果版本的“帕里斯的裁決”不見于此前和此后數(shù)百年的現(xiàn)存希臘語文獻和藝術(shù)中,這說明在希臘語世界中依然流行沒有蘋果的版本。其次,這一時期的羅馬人文化水平較低,且受到伊特魯里亞文明的影響,后者沒有向前者學(xué)習(xí)的必要。一方面,羅馬與伊特魯里亞的戰(zhàn)爭持續(xù)到公元前264年(相傳在羅馬建城之前已開始),最終羅馬完全征服這一地區(qū)。然而,羅馬人并未重視伊特魯里亞人的文化成就,而是大肆掠奪,帶走大量青銅制品或用于裝飾或熔化以制造其他器物。那些銅鏡因藏于墓中才逃過一劫。6N.Spivey,Etruscan Art,p.77.另一方面,從羅馬史學(xué)的發(fā)展來看,羅馬人長期模仿希臘史學(xué),直至第二次布匿戰(zhàn)爭(Second Punic War,前218—前201)的勝利大大增強了羅馬人的民族自豪感和自信心后,拉丁史學(xué)才發(fā)展起來,首位拉丁作家是極力抵制希臘史學(xué)文化、鼓吹“羅馬至上”的老伽圖(Cato the Elder,前234—前149)。換言之,羅馬的文化建設(shè)要從公元前2世紀才開始發(fā)展。甚至乎,現(xiàn)存最早以“帕里斯的裁決”為主題的羅馬藝術(shù)不在羅馬而在龐貝,時間約為公元前15至前5年。7J.K.Doherty,“The Judgment of Paris in Roman Painting,” p.532.

盡管要毫無爭議地解決“蘋果元素于何時何地轉(zhuǎn)變?yōu)椤姞幍奶O果’”這一問題尚需更多的文獻和藝術(shù)證據(jù),但現(xiàn)有資料也能帶來一些啟示。在時間方面,“紛爭的蘋果”于藝術(shù)中的出現(xiàn)時間必定早于現(xiàn)存最早的藝術(shù)證據(jù)即公元前4世紀中期,但應(yīng)晚于公元前5世紀前期(蘋果元素已出現(xiàn)但尚未成為“紛爭的蘋果”)。在地點方面,首先,現(xiàn)存最早幾個描繪蘋果場景的容器均為阿提卡制品,而雅典陶制品發(fā)達并遠銷伊特魯里亞,阿提卡藝術(shù)亦必定會影響伊特魯里亞藝術(shù);其次,最早的文獻證據(jù)見于羅馬帝國時期的《文庫》(彼時伊特魯里亞文明的影響力已大不如前),而該書又托名公元前2世紀雅典學(xué)者阿波羅多魯斯。因此,轉(zhuǎn)變地點較有可能就是在希臘,或正是在雅典。

伊特魯里亞因戰(zhàn)亂而衰落,成為羅馬國家的一部分,地區(qū)影響力大不如前,“紛爭的蘋果”似乎在隨后數(shù)百年間的文獻和藝術(shù)中失去影蹤。羅馬人繼續(xù)擴張,先后征服“大希臘”、馬其頓和希臘本土,形成“希臘—羅馬”文化圈。公元前27年,羅馬步入帝國時期。羅馬帝國早期是一個比較和平和繁榮的時期,也是拉丁語文獻的“黃金時代”和“白銀時代”。1奧古斯都時期是拉丁語文獻的“黃金時代”。“白銀時代”的下限時間有幾種意見,包括“14至68年”(尼祿[Nero],54—68年在位)、“14至114年”(圖拉真[Trajan],98—119年在位)和“14至180年”(馬可·奧勒留[Marcus Aurelius],161—180年在位)。奧古斯都(Augustus,前27—14年在位)重視文化建設(shè),招募一批御用文人來歌頌朝政和贊揚羅馬,維吉爾(Virgil,前70—前19)的《埃涅阿斯紀》便是在這種環(huán)境下誕生。2《埃涅阿斯紀》約在公元前30年或公元前29年至前19年之間創(chuàng)作。參閱[古羅馬]維吉爾、塞內(nèi)加著,楊周翰譯:《埃涅阿斯紀、特洛亞婦女》,上海:上海人民出版社,2016年,第16頁。維吉爾通過塑造埃涅阿斯(Aeneas)的英雄形象來贊美奧古斯都,把后者說成是埃涅阿斯的后代,亦即維納斯(Venus)的后代。3在荷馬史詩中,埃涅阿斯是阿芙洛狄忒的兒子,屬于古老的特洛伊王族,維吉爾據(jù)此加以改編。朱庇特(Jupiter,即宙斯)向維納斯透露埃涅阿斯后代的未來,預(yù)言將會誕生一位“特洛伊族系的愷撒(Troianus origine Caesar)——尤里烏斯(Iulius)”。安奇塞斯(Anchises)向埃涅阿斯透露家族未來時提到將會有一位“奧古斯都·愷撒,神之子”(Augustus Caesar,Divi genus)。這兩處實指屋大維(即奧古斯都),他本名是蓋烏斯·屋大維(Gaius Octavius),后被尤里烏斯·愷撒(Julius Caesar)收養(yǎng),成為尤里烏斯家族一員。維吉爾把埃涅阿斯說成是奧古斯都的祖先,這自然可以往前追溯到阿芙洛狄忒(維納斯)。參閱Verg.Aen.1.254-288;6.792,in H.R.Fairclough ed.,Virgil,Vol.1,LCL,Cambridge: Harvard University Press,2006,pp.278-283,588-589。這帶動了人們對維納斯的歌頌,使“帕里斯的裁決”被拉丁語作家們集體提及,但皆未提及蘋果。《埃涅阿斯紀》提到朱諾(Juno,即赫拉)在帕里斯的裁決中,因美貌被蔑視而憎恨特洛伊人。4Verg.Aen.1.26-27,pp.264-265.在奧維德(Ovid,前43—18)的《女英雄信集》中,帕里斯向海倫訴說在三女神賽美時,朱諾以王位、帕拉斯(Pallas,即雅典娜)以常勝、維納斯以海倫來說服他。5Ov.Her. 16.65-88,in G.Showerman ed.,Heroides and Amores,LCL,Cambridge: Harvard University Press,1977,pp.202-203.此篇還提到三女神來到帕里斯面前,參閱Ov.Her.5.33-36,pp.60-61。斯塔提烏斯(Statius,約45—96)的《阿喀琉斯紀》僅提及女神們在佩琉斯婚禮上的爭吵,沒其他細節(jié)。6Stat.Achil.2.55-57,in D.R.S.Bailey ed.,Statius,Vol.3,LCL,Cambridge: Harvard University Press,2003,pp.390-391.由此可見,羅馬人所繼承的是不含厄里斯和蘋果的希臘主流版本(如圖八)。

圖八:龐貝壁畫,約公元45至79年

在稍晚時候即1—2世紀,“紛爭的蘋果”先出現(xiàn)于希臘語文獻中,很快被拉丁語文獻吸收,進而在2世紀被描繪為“帶字的”和“金蘋果”。需要指出的是,“帶字的”出現(xiàn)在希臘語文獻中,“金蘋果”則是拉丁語文獻,兩者尚未結(jié)合,且?guī)O果版本未成為主流。

現(xiàn)存文獻中最早提及“紛爭的蘋果”的是偽阿波羅多魯斯的《文庫》,久違的厄里斯亦被提及:

但是后來阿勒珊德羅斯帶走了海倫,如有些人所說,這是由于宙斯的意愿,為了能讓他的女兒(海倫)因歐洲和亞洲卷入戰(zhàn)爭而出名。或按照其他人的說法,是為了讓半神的種族得到尊重。因這些原因之一,厄里斯在赫拉、雅典娜和阿芙洛狄忒之間扔下一個蘋果作為“美”的獎勵。宙斯命令赫爾墨斯帶領(lǐng)她們前往伊達山見阿勒珊德羅斯,由他作裁決。她們都承諾給阿勒珊德羅斯以禮物。赫拉說如果她能勝出將送他統(tǒng)治一切人的王國、雅典娜則是讓他戰(zhàn)無不勝、阿芙洛狄忒應(yīng)允賜予海倫的婚姻。他選中阿芙洛狄忒,然后乘坐由費瑞克洛斯(Phereclus)建造的船只前往斯巴達。1Apollod.Epit.3.1-2,in J.G.Frazer ed.,Apollodorus,Vol.2,LCL,Cambridge: Harvard University Press,2002,pp.170-173.

此處雖明確提到“紛爭的蘋果”的存在,但除“女神們的禮物(賄賂)”和選美結(jié)果外,部分地方并不符合希臘人的傳統(tǒng)認識:首先,帕里斯前往斯巴達并非緊接著裁決進行,因為他尚未與普里阿摩斯相認;其次,他所提的兩種戰(zhàn)爭爆發(fā)原因都不符合希臘人的傳統(tǒng)認識。早在古風(fēng)時代,希臘人基于《伊利亞特》“宙斯的意愿”的說法,2Hom.Il.1.1-7,in A.T.Murray ed.,The Iliad,Vol.1,LCL,Cambridge: Harvard University Press,2003,pp.12-13.把特洛伊戰(zhàn)爭的爆發(fā)歸因于宙斯。《塞浦路斯史詩》說人口太多使大地不堪重負,憐憫大地的宙斯制造了這場戰(zhàn)爭以減少人口。3Stasinus or Hegesias,Cypria,Frag.1,pp.80-83.歐里庇得斯接受這一說法。4Eur.Hel.36-41;Or.1639-1642,pp.14-15,pp.598-599;El.,1282-1283,in D.Kovacs ed.,Euripides,Vol.3,LCL,Cambridge: Harvard University Press,1998,pp.290-291.《名媛錄》(Catalogue of Women)則說是宙斯不想神的后代(半神)與凡人結(jié)合,于是設(shè)法毀滅半神種族,并且禁止天神和人類繼續(xù)交往。5Hes.Cat.96-119,in G.W.Most ed.,Hesiod: The Shield,Catalogue of Women,Other Fragments,LCL,Cambridge: Harvard University Press,2007,pp.232-233;F.J.Teggart,“The Argument of Hesiod’s Works and Days,” Journal of the History of Ideas,Vol.8,No.1 (1947),p.59.從《文庫》的特征來看,偽阿波羅多魯斯喜歡收集不同的神話版本,他應(yīng)當(dāng)參考了某些今人并不熟悉的說法。考慮到文獻記載晚于其敘述對象的特點(如保桑尼阿斯記錄了很多首次于文獻出現(xiàn)、但起源較為古老的風(fēng)土人情、傳說掌故),一個無法被排除的可能性是:偽阿波羅多魯斯是否參考了某一起源較早但較為小眾的說法、或甚至是另一版本的《塞浦路斯史詩》(考慮到厄里斯的出場)?若真如此,則“紛爭的蘋果”無可爭議地起源于希臘化時代前。但如前文所述,目前的文獻和藝術(shù)證據(jù)尚無法有力支持這一推測,期待日后能有更多的發(fā)現(xiàn)。

“紛爭的蘋果”很快被作為“帕里斯的裁決”的新版本得到傳播。如在拉丁語文獻中,希金努斯(Hyginus)提到在忒提斯和佩琉斯的婚禮上,朱庇特邀請了除厄里斯之外的眾神。厄里斯不請自來,在眾神中扔下一個蘋果,宣稱“最美者得”(quae esset formosissima attolleret),這引起朱諾、維納斯和米涅瓦(Minerva,即雅典娜)的爭奪。朱庇特命令墨丘利(Mercury,即赫爾墨斯)率領(lǐng)她們找帕里斯。朱諾答應(yīng)讓帕里斯統(tǒng)治所有土地并成為最富有者,米涅瓦承諾讓他成為凡人中最勇敢者和掌握所有手藝,維納斯則應(yīng)允賜予海倫并獲勝。6Hyg.Fab.92,in M.Schmidt ed.,Hygini Fabulae,München: Ludwig Maximilians Universit?t,1872,pp.87-88;R.S.Smith,S.M.Trzaskoma eds.,Apollodorus Library and Hyginus’ Fabulae: Two Handbooks of Greek Mythology,Indianapolis: Hackett Publishing Company,Inc.,2007,p.128.希金努斯在使用羅馬神名系統(tǒng)的情況下單獨用希臘神名“厄里斯”,并強調(diào)“Eride id est Discordia”(厄里斯,即不和女神),這既意味著其故事來源是希臘語文獻,7“Eride”是“?ρι?”(厄里斯)的拉丁語寫法,其拉丁名是“Discordia”。亦反映出羅馬人熟悉的是不含厄里斯和蘋果的主流版本。此外,該蘋果既無字亦非“金蘋果”。

然而,2世紀初的托勒密·赫淮斯提昂(Ptolemy Hephaestion)認為這并非真正的蘋果,提出一個“正確說法”。他認為實情是:“蘋果”(Μ?λον)其實是河神斯卡曼德羅斯(Skamandros)之子米洛斯(Μ?λο?),8根據(jù)古希臘語人名構(gòu)詞法,“Μ?λο?”(米洛斯)是一個名叫“Μ?λον”(蘋果)的男性。他因為俊美而被赫拉、雅典娜和阿芙洛狄忒看中。3位女神都想把米洛斯選為自己的祭司而發(fā)生爭吵,最后阿勒珊德羅斯把勝利判給阿芙洛狄忒。這才是蘋果故事得以流傳的原因。9托勒密·赫淮斯提昂是亞歷山大里亞的語法家,著作多已失傳,部分存于9世紀的君士坦丁堡普世牧首佛提烏斯(Photius)的書中。參閱Phot.Bibl.190,in H.René ed.,Bibliothèque,Vol.3,Paris: Les Belles Lettres,1962,p.69。由此可見,蘋果版本在當(dāng)時依然是一個未被廣泛接受、存有爭議的新版本。

不管如何,蘋果版本很快得到完善和改編。“帶字的”和“金蘋果”兩大元素分別出現(xiàn)在2世紀的希臘語和拉丁語文獻中。據(jù)路吉阿諾斯的《女神們的裁決》,宙斯讓赫爾墨斯拿起蘋果并帶領(lǐng)三女神找帕里斯。見面后,赫爾墨斯讓帕里斯讀出蘋果上的字即“? καλ? λαβ?τω”(貌美者得)。1Lucian,The Judgement of the Goddesses,7,in A.M.Harmon ed.,Lucian,Vol.3,LCL,Cambridge: Harvard University Press,2004,pp.394-395.此外,拉丁語作家阿普列尤斯(Apuleius,約124—170)的《金驢記》(亦稱《變形記》)提到墨丘利把一個“帶著金葉子的金皮蘋果”(malumque bracteis inauratum)交給帕里斯,叮囑他聽從朱庇特之令為朱諾、米涅瓦和維納斯做裁決。最后,帕里斯把金蘋果(malum aureum)交給了維納斯。2Apul.Met.10.30-32,in J.C.Relihan ed.,The Golden Ass,Indianapolis: Hackett Publishing Company,Inc.,2007,pp.228-230.盡管上下文表達不一致(金皮和純金),但這也許只是文學(xué)詩歌常見的換詞修辭手法。阿普列尤斯是努米底亞人,曾在雅典學(xué)習(xí),并游歷多地。

至此,“金蘋果的故事”各要素已全部出現(xiàn),這是在羅馬帝國早期文化建設(shè)的氛圍下不同地區(qū)、不同民族的作者集體創(chuàng)作的結(jié)果。但需注意的是,這些要素尚未結(jié)合并成為神話常識。如前述2世紀的希臘語作家保桑尼阿斯未提到蘋果,又如晚至5—6世紀的埃及詩人科路多斯(Colluthus)用希臘語寫成的《搶奪海倫》描述了佩琉斯的婚禮和帕里斯的裁決,在細節(jié)上更為豐富且出場角色更多,指出這是赫斯佩里得斯姊妹的一個金蘋果,但未提及有字。3Colluthus,The Rape of Helen,59-169,in A.W.Mair ed.,Oppian,Colluthus,Tryphiodorus,LCL,Cambridge: Harvard University Press,2002,pp.545-555.另參閱Hes.Theog.215-216,pp.20-21。這進一步肯定“帶字的金蘋果”在古典古代尚未成為共識,完整的“金蘋果的故事”的出現(xiàn)是更后期的事情。此外,在羅馬帝國時期,盡管“帕里斯的裁決”場景在壁畫、棺材、浮雕、寶石、硬幣等都有發(fā)現(xiàn),但蘋果依然是個可有可無的次要元素,并未成為主流。

或需一提的是寧夏固原博物館的北周(557—581)鎏金銀壺。壺身有三組六人的浮雕圖像,被認為描繪希臘神話中的特洛伊戰(zhàn)爭故事。以壺把作為分隔,三組圖像分別表現(xiàn)了“帕里斯誘拐海倫”“帕里斯把蘋果遞給阿芙洛狄忒”和“墨涅勞斯(Menelaus)帶回海倫”的場景(圖九)。一般認為,該壺生產(chǎn)于公元500年左右的巴克特里亞地區(qū)。4[英]魏泓著,王東譯:《十件古物中的絲路文明史》,北京:民族與建設(shè)出版社,2021年,第113、131—134頁。該地是歷史上一個重要的希臘化地區(qū),曾建立過“希臘—巴克特里亞王國”(前256—前125)。在第二個場景中,帕里斯兩手都握有蘋果,這或許是“帕里斯的裁決”的又一改編版本。

圖九:北周時期的鎏金銀壺圖案,帕里斯手握兩個蘋果

三、中世紀至近現(xiàn)代

隨著基督教的發(fā)展,古典文化受到排擠。392年,羅馬皇帝狄奧多西一世(Theodosius I,379—395年在位)在君士坦丁堡宣布基督教為羅馬國教,取締其他一切教派,禁止一切異教崇拜行為和關(guān)閉異教神廟,并允許帝國境內(nèi)破壞異教財產(chǎn)如神廟、圣地、圣像等行為。476年,西羅馬帝國滅亡,東羅馬帝國(拜占庭帝國)一直持續(xù)到1453年。

特洛伊戰(zhàn)爭故事在中世紀依然流傳,但已偏離了古典傳統(tǒng)(反荷馬史詩)。中世紀時,西歐知識界對荷馬和希臘語的知識已經(jīng)消逝,人們對特洛伊戰(zhàn)爭故事的認識主要基于兩部羅馬帝國時期的拉丁語著作,即《克里特的狄克圖斯的〈特洛伊戰(zhàn)爭記〉》(Dictys Cretensis Ephemeris Belli Trojani)和《弗里吉亞的達瑞斯的〈特洛伊毀滅史〉》(Daretis Phrygii de Excidio Trojae Historia)。1R.M.Frazer JR.ed.,The Trojan War New Edition: The Chronicles of Dictys of Crete and Dares the Phrygian,Bloomington: Indiana University Press,2019,pp.xii-xv,pp.3-7.克里特的狄克圖斯(Dictys of Crete)和弗里吉亞的達瑞斯(Dares the Phrygian)均聲稱親歷了特洛伊戰(zhàn)爭,并斥責(zé)了荷馬的說法,分別從希臘人和特洛伊人的立場重新敘述這場戰(zhàn)爭。因此,狄克圖斯版在東歐希臘語區(qū)更受歡迎,而達瑞斯版在西歐更為流行。2N.E.Griffin,Dares and Dictys: An Introduction to the Study of Medieval Versions of the Story of Troy,Baltimore: J.H.Furst Company,1907,p.15;R.M.Frazer JR.ed.,The Trojan War New Edition: The Chronicles of Dictys of Crete and Dares the Phrygian,p.3.兩者的敘述都顛覆了荷馬史詩的傳統(tǒng),如不談神明只說政治,還把阿喀琉斯(Achilles)、埃涅阿斯和安特諾爾(Antenor)等說成是叛徒。其中,《特洛伊毀滅史》(Historia Destructionis Troiae)把賽美故事(未提到蘋果)說成是帕里斯的夢境,重新詮釋了“帕里斯的裁決”:因希臘人拒絕歸還赫西俄涅(Hesione),普里阿摩斯決定向希臘人開戰(zhàn)。赫克托爾表示支持,但擔(dān)心失敗。帕里斯則支持開戰(zhàn)并相信會有神助,因為他夢見墨丘利邀請他為朱諾、維納斯和米涅瓦的美麗作裁決,而他選擇了維納斯。這堅定了普里阿摩斯開戰(zhàn)的決心。3Dares the Phrygian,The Fall of Troy,A History,3-7,in R.M.Frazer JR.ed.,The Trojan War New Edition: The Chronicles of Dictys of Crete and Dares the Phrygian,pp.136-139.

盡管直至18世紀,上述兩書才被認定為偽作,但它們對中世紀和文藝復(fù)興的文學(xué)界影響深遠。4R.M.Frazer JR.ed.,The Trojan War New Edition: The Chronicles of Dictys of Crete and Dares the Phrygian,p.7.詩人和文學(xué)家們創(chuàng)造了特洛伊羅斯(Troilus)和布里塞達(Briseida)或是克里塞達(Criseida)的愛情故事。如12世紀中期法國詩人圣摩爾的貝努瓦(Beno?t de Sainte-Maure)的《特洛伊傳奇》(Le Roman de Troie)、13世紀意大利詩人圭多(Guido)的《特洛伊毀滅史》、14世紀意大利詩人薄伽丘(Boccaccio)的《愛的摧殘》(Il Filostrato)、英國詩人喬叟(Chaucer)的《特洛伊羅斯和克里塞達》(Troilus and Criseyde),乃至大文豪莎士比亞(Shakespeare)創(chuàng)作于17世紀初的《特洛伊羅斯和克里塞達》(Troilus and Cressida)等。5R.M.Frazer JR.ed.,The Trojan War New Edition: The Chronicles of Dictys of Crete and Dares the Phrygian,pp.xii-xv.當(dāng)然,它們的內(nèi)容和焦點已偏離荷馬史詩,傾向于兒女情長。

由于教會統(tǒng)治的原因,古典文化的影響一度微弱,但從中世紀中期開始有所復(fù)蘇。在12、13世紀時,隨著神學(xué)、哲學(xué)和一般學(xué)術(shù)研究的初步展開,以法國為主的中世紀文化興盛地區(qū)出現(xiàn)所謂的“大翻譯”運動,借助阿拉伯譯本介紹了一些古希臘和拉丁著作。6朱龍華:《意大利文藝復(fù)興的起源與模式》,北京:人民出版社,2004年,第117頁。至文藝復(fù)興時期,學(xué)者們通過從教堂里尋找抄本、探訪古跡和碑銘、收集拜占庭人的古典抄本(尤其是拜占庭帝國滅亡后,由希臘學(xué)者帶過來的珍貴抄本)、阿拉伯人的古典文獻譯本等方法,恢復(fù)了不少在中世紀被視為異教而遭到摧殘和埋沒的古典著作。現(xiàn)今傳世的所有的希臘羅馬古籍,約有大半在15世紀時被搜集到了。1劉明翰、朱龍華、李長林著:《歐洲文藝復(fù)興史(總論卷)》,北京:人民出版社,2010年,第87頁;朱龍華:《意大利文藝復(fù)興的起源與模式》,第179—180、238、241頁。

從15世紀開始,帶蘋果版本的“帕里斯的裁決”再次成為流行的藝術(shù)主題,而“紛爭的蘋果”從古典藝術(shù)中的一個可有可無的元素變成相關(guān)藝術(shù)場景的焦點,并常被描繪為“金蘋果”。這意味著“帕里斯的裁決”至此實際轉(zhuǎn)化為“金蘋果的故事”——雖然多數(shù)畫作依然采用“帕里斯的裁決”作為標(biāo)題。多位畫家以此為創(chuàng)作主題,如《維納斯的誕生》(The Birth of Venus)的作者波提切利(Botticelli,約1445—1510)、老盧卡斯·克拉納赫(Lucas Cranach,1472—1553)、2老盧卡斯·克拉納赫至少繪有22幅相關(guān)作品,采用中世紀風(fēng)格,并以玻璃球代替蘋果。參閱https://www.metmuseum.org/art/collection/search/436037,2022年11月10日。羅滕漢默(Rottenhammer,1564—1625)、魯本斯(Rubens,1577—1640)、3魯本斯繪有多幅,以約1606年、約1636年和1639年的3個版本最為著名。維特維爾(Wtewael,1566—1638),4維特維爾把“佩琉斯的婚禮”和“帕里斯的裁決”相結(jié)合(前者作為背景),以金蘋果為焦點。等等。此類藝術(shù)作品對今人來說已是耳熟能詳,無須贅言。但需注意的是,在波提切利的畫作中,金蘋果刻有拉丁語“PULCHRIORI DETUR”(最美者得,見圖十),這意味著他的參考來源并非希臘語文獻而是拉丁語文獻。

圖十:波提切利的《帕里斯的裁決》(約1485—1488),蘋果上有拉丁語“PULCHRIORI DETUR”(最美者得)

盡管“金蘋果的故事”在文藝復(fù)興藝術(shù)中已大量出現(xiàn),但故事本身的大范圍傳播則要到19世紀。在這一時期,西歐作家們無視希臘神話和羅馬神話的區(qū)別,把兩者雜糅而成匯編本,亦即今天常見的各類希臘神話讀物的藍本。最為著名的是古斯塔夫·施瓦布(Gustav Schwab,1792—1850)的版本,最早于1840年出版,很快得到廣泛流傳。5[德]古斯塔夫·施瓦布編,高中甫等譯:《古希臘神話與傳說》,天津:天津人民出版社,2015年,“譯本序”第4—5頁。俄國人薩爾蒂科夫·謝德林(Saltykov-Shchedrin,1826—1889)的《戈羅戈略夫一家》(1880)提到“這筆財產(chǎn)中有……少量的動產(chǎn),其中包括那輛險些成為母子倆引起紛爭的蘋果(яблоком раздора)的質(zhì)量優(yōu)良的四輪馬車”,6М.Е.Салтыко?в-Щедри?н,Господа Головлёвы,Казань: Татарсксе Книжное Издательство,1968,p.178.齊奧朗譯本為“…including the well-known carriage which had almost served as the apple of discord between mother and son”,參閱M.E.Saltykov,The Golovlyov Family,trans.by S.D.Cioran,New York: Ardis Publishers,1977,p.148。此外,楊仲德譯本為“……那輛差點兒使他們母子反目的著名的四輪大馬車”,參閱[俄]謝德林著,楊仲德譯:《戈洛夫廖夫老爺們》,北京:人民文學(xué)出版社,1985年,第174頁。黃裳譯本為“……那輛幾乎造成母子不和的有名的馬車”,參閱[俄]薩爾蒂科夫-謝德林著,黃裳譯:《謝德林作品集》(下),上海:上海譯文出版社,2015年,第573頁。這兩個中譯本均不夠準(zhǔn)確。另可參閱[蘇]M.H.鮑特文尼克等編著,黃鴻森、溫乃錚譯:《神話辭典》,第329頁。感謝北京師范大學(xué)教授郭小凌先生提供的俄語翻譯幫助。以及1864年上演的法國歌劇《美麗的海倫》(La belle Hélène),包括海倫和“點燃了女神們的心”(он разжег сердца богинь)的帕里斯。1М.Е.Салтыко?в-Щедри?н,Господа Головлёвы,p.108.另參閱M.E.Saltykov,The Golovlyov Family,p.87。楊仲德譯本為“他(帕里斯)點燃了女神們的心”,參閱[俄]謝德林著,楊仲德譯:《戈洛夫廖夫老爺們》,第101頁。黃裳譯本為“他引起了女神們的憤怒了”,不準(zhǔn)確,參閱[俄]薩爾蒂科夫-謝德林著,黃裳譯:《謝德林作品集》(下),第511頁。歌劇的作者是雅克·奧芬巴赫(Jacques Offenbach,1819—1880)。這些時間均在1840年之后,且施瓦布是德國作家,而雅克·奧芬巴赫和薩爾蒂科夫·謝德林分別為德籍法國作曲家和俄國作家,很難說只是巧合。從文獻價值來說,這些把希臘神話和羅馬神話混為一談的匯編本只能“僅供參考”、用于啟蒙,不適宜作為研究古典神話的學(xué)術(shù)參考資料。然而,它們深遠地影響至今,成為很多人理解希臘神話的入門讀物,導(dǎo)致人們往往誤把希臘神話和羅馬神話相提并論。2如市面上的《希臘羅馬神話》從書名來說是錯誤的,因為兩者不能簡單混同。“金蘋果的故事”因此誤被看成是單純的希臘神話,而“金蘋果”亦被當(dāng)成是故事不變的焦點。

四、結(jié) 語

除故事的演變外,關(guān)于“金蘋果”的現(xiàn)實原型問題亦值得補充。目前較為流行的說法是榅桲,其別稱是“木梨”和“金蘋果”。老普林尼(Pliny,約23—79)提到榅桲有好幾類,其中之一便是“金蘋果”(chrysomela)。3Plin. HN 15.10,in H.Rackham ed.,Natural History,Vol.4,LCL,Cambridge: Harvard University Press,1960,pp.312-313.在古希臘,“蘋果”泛指一切像蘋果的水果,包括榅桲。榅桲被稱為“庫多尼阿蘋果”(κυδ?νιον μ?λον),4榅桲的拉丁學(xué)名是“Cydonia oblonga”。庫多尼阿(Cydonia)是克里特島的一個古城。在希臘羅馬世界同樣被看作愛情和豐饒的象征。5E.S.McCartney,“How the Apple Became the Token of Love,” pp.73,81;A.R.Littlewood,“The Symbolism of the Apple in Greek and Roman Literature,” pp.147-148,155.相傳古風(fēng)時代的斯特西克魯斯(Stesichorus,約前632/628—前556/552)曾提到人們在墨涅勞斯和海倫的婚禮上往他們的馬車扔“庫多尼阿蘋果”。6Stesichorus,Frg.187,in D.A.Campbell ed.,Greek Lyric,Vol.3,LCL,Cambridge: Harvard University Press,2001,pp.88-89.甚至乎,有說法指出“紛爭的蘋果”就是榅桲,7如https://www.treepeony.com/blogs/fruits-berries/quince-the-golden-apple-of-ancient-greece,2022年11月10日和https://thrivemeetings.com/2018/06/quince/,2022年11月10日。但這明顯缺乏思考。因為希臘諸神尊貴高傲,且有專屬的神食(ambrosia)。榅桲作為一種普通的凡間水果不太可能引起他們的興趣,它能否登上佩琉斯的婚禮這種眾神歡聚、神人同樂的大雅之堂也成疑問。但該說法也許能帶來啟發(fā),即不含蘋果的傳統(tǒng)版本更符合故事邏輯,因為區(qū)區(qū)一個蘋果何以能引起3位重要女神的重視和爭奪?后世作家明顯發(fā)現(xiàn)這一邏輯漏洞,才會增加“帶字的”和“金蘋果”的改編,這能更好地解釋女神們對此蘋果重視的原因。實際上,考慮到希臘女神們的善妒特點,簡單的口舌之爭(賽美)足以能引起她們的紛爭,加上蘋果反而有畫蛇添足之嫌。當(dāng)然,古典神話的迷人之處之一便是那充滿浪漫的幻想,過于理性現(xiàn)實的分析大可不必。那個讓女神們?yōu)橹院蜖帄Z的蘋果必定散發(fā)著神奇的魅力和魔力,它的故事亦會被世人繼續(xù)傳頌。