《大清通禮》纂修新探

賈安琪

提 要:《大清通禮》成書于乾隆朝,由禮部禮書館與通禮館接續完成纂修。禮書館纂輯的《大清通禮》以五禮為結構形式,以現行章程為主體內容,通過“考證”“正俗”條目的設置,標舉鑒古宜今、整齊風俗的禮典特色。但是,這一編次體例在通禮館開館后被修正。通禮館仿照杜佑《通典·開元禮纂類》體式,以“合于今制”為標準,采用現行儀注重新編纂《大清通禮》。這使《大清通禮》在形式、體例上與《大唐開元禮》一脈相承,禮典的教化與規范功能被進一步突出。乾隆朝確定的通禮傳統在道光修禮時得以有效延續,但受到當時禮學界復興古禮思潮的影響,道光《通禮》呈現出與乾隆《通禮》“雖有古制,概不摭拾”所不同的禮制趨向。德宗季葉,為配合預備立憲,禮部設立禮學館重修《大清通禮》。但禮學館以維護禮教為己任,并未對舊有禮制做出根本變革,顯然難以應對清末時勢之困。

“自古帝王經國治世之典,莫大于禮。”1清高宗敕撰:《清朝通志》卷36,《禮略一》,臺北:新興書局,1963年,第6939頁。自西晉《新禮》之后,國家制定并頒行禮典作為君臣庶民禮儀教化的行為規范,成為中國歷史的一大特色。清朝統治者也注意到了禮在國家治理與社會管理中的重要作用,在歷代禮書與《大清會典》的基礎上纂修《大清通禮》,作為清朝禮法之軌式。

關于《大清通禮》的纂修情況,學界雖然取得了一定的研究成果,但尚存諸多問題有待深入挖掘。首先,關于《大清通禮》的纂修機構存在禮書館與通禮館兩種不同觀點,2參見彭孝軍:《〈欽定大清通禮〉修纂考述》,《保定學院學報》,2021年第3期;林存陽:《三禮館:清代學術與政治互動的鏈環》,北京:社會科學文獻出版社,2008年,第151頁。孰是孰非有待考證。其次,學界對《大清通禮》編次體例的認知局限于現存的《通禮》文本,但該書的編次體例在成書過程中并非一以貫之,其變動原因令人深思。其三,現有研究重點考察乾隆朝《大清通禮》的制定過程,對《通禮》的修訂情況缺乏關注。筆者將結合相關檔案史料,對上述問題逐一分析。

一、從禮書館到通禮館:《大清通禮》纂修機構之變遷

乾隆元年(1736)六月二十三日,乾隆皇帝頒布編修禮書1禮書泛指記錄禮儀制度、禮儀活動以及禮制議論的典籍。國家禮典、私家儀注、三禮經傳等皆可囊括在內。《大清通禮》是清代的國家禮典,在其未被賜名之前,朝野多以“禮書”代稱。的上諭,正式拉開了纂修《大清通禮》的序幕。上諭中系統總結了歷代公私禮書及《大清會典》在化民成俗方面的適用缺陷,并對禮書的纂輯做出具體指示:“應萃集歷代禮書并本朝《會典》,將冠、婚、喪、祭一切儀制,斟酌損益,匯成一書,務期明白簡易,俾士民易守。”2來保等:《欽定大清通禮》卷首,《上諭》,長春:吉林出版集團有限責任公司,2005年,第2頁。上諭頒布后,禮部隨即著手開展修書工作。

對于《大清通禮》的纂修機構,學界存在歧見。林存陽教授認為,《大清通禮》由大清通禮館纂輯;3參見林存陽:《三禮館:清代學術與政治互動的鏈環》,第151頁。而彭孝軍則稱清廷專門開設禮書館纂修《大清通禮》。4參見彭孝軍:《〈欽定大清通禮〉修纂考述》,《保定學院學報》,2021年第3期。二者所附的纂輯《通禮》大臣官員職名相同,卻對《大清通禮》的纂修機構得出不同結論,不免令人疑惑。結合中國第一歷史檔案館所藏檔案,筆者認為,以上兩種觀點皆存在偏頗。實際上,乾隆朝《大清通禮》的纂修經過了禮書館纂輯與通禮館重訂兩個階段。

乾隆二十一年(1756),《大清通禮》纂修完竣。大學士兼管吏部事務傅恒等人在會議禮部請求議敘《大清通禮》修書人員的題本中,對《通禮》的纂修過程述之甚詳。茲摘錄于下:

準禮部通禮館咨稱:恭照乾隆二年禮部欽奉上諭開館纂輯《大清通禮》,于乾隆十年告竣,共計《通禮》三十三卷附以《通例》十七卷,進呈奏明,交內翻書房翻譯,武英殿刊刻。嗣因樂章章名有經樂部更定,又書內引用典禮不合及儀節內有與見行不同者,經臣等奏準,重加校正。十二年二月奉圣諭:《通禮》一書俟禮部《會典》進呈之日,隨同呈覽,欽此……今計纂就吉、嘉、軍、賓等五禮,共五十卷,節次隨同《會典》進呈,業經完竣。臣等見在繕寫全書以備進呈。謹案乾隆十年書成,荷蒙皇上命名、錫序,以光盛典。今是書既經重訂,將原賜序文進呈,或仍用原序,或載錫宸翰之處,伏候命下。臣等同原奉上諭,冠諸篇首,恭呈御覽。請交內翻書房翻譯,武英殿刊刻,以便頒行。5傅恒等:《題為會議禮部通禮館奉旨纂輯大清通禮業經完竣例準議敘禮部員外郎永柱等員事》(乾隆二十一年八月十四日),吏科題本,中國第一歷史檔案館藏,檔案號:02-01-03-05340-006。

由該史料可知,在高宗上諭頒布的次年,禮部即奉旨開館纂輯《大清通禮》。該書于乾隆十年(1745)告竣,由乾隆皇帝賜名、賜序,并交與內翻書房翻譯,武英殿刊刻。但是,因為樂章章名需經樂部更定、書內引用典禮不合,以及一些儀節與現行規范不同的緣故,該書并未立即刊刻頒行,而是經禮部奏準之后,重加校正,至乾隆二十一年告成。如果僅就這份題本的題名及內容來看,由禮部通禮館奉旨纂輯《大清通禮》,事畢后,也是通禮館提出議敘相關官員。如此看來,通禮館應當是《大清通禮》的制定機構。但若結合其它史料,《大清通禮》的纂修機構實可進一步探討。

乾隆十年七月,大學士兼管吏部尚書事張廷玉在議敘禮書館效力官員的題本中記錄了禮部纂輯禮書的經過。“禮書館具奏內開:伏查乾隆二年八月內,臣部遵旨開館纂輯禮書,隨經陸續纂就吉、兇、軍、賓、嘉五禮并《通例》共五十卷,業已進呈完畢,經臣等奏準,奉旨交武英殿刊刻頒行在案。”6張廷玉等:《題為禮部禮書館纂修禮書告成分別議敘效力各官事》(乾隆十年七月二十三日),吏科題本,中國第一歷史檔案館藏,檔案號:02-01-03-04332-015。對比傅恒題本中所稱“乾隆二年,禮部欽奉上諭開館纂輯《大清通禮》,于乾隆十年告竣……”7傅恒等:《題為會議禮部通禮館奉旨纂輯大清通禮業經完竣例準議敘禮部員外郎永柱等員事》(乾隆二十一年八月十四日),吏科題本,檔案號:02-01-03-05340-006。可見張廷玉這份題本中所提到的禮部于乾隆二年(1737)八月奉旨開館纂修的禮書就是后來的《大清通禮》。但是,據張廷玉所稱,禮部禮書館是當時禮書的纂修機構,而非傅恒題本中提到的通禮館。《大清通禮》的纂修機構究竟為何?

乾隆五年(1740)閏六月,兵科掌印給事中吳元安曾奏請將現修禮書中民間日用之禮先行輯出,每年與時憲書一并頒發。1參見吳元安:《奏為遵旨請修便民之禮書事》(乾隆五年閏六月十八日),朱批奏折,中國第一歷史檔案館藏,檔案號:04-01-01-0050-004。奏折中直接引述了《大清通禮》卷首收錄的高宗詔修禮書的上諭,可見吳元安所說的現修禮書即為《大清通禮》。同年七月,鄂爾泰等人對吳元安的建議做出答復時談到了纂修禮書的工作進程,“禮臣于開館之后,先資載籍以稽于古,復取文案以參于今,后又覆準原任僉都御史陶正靖條奏,傳令直省在京官員并候補、候選人等,各將該籍地方民風土俗灼見悖禮傷化者,據實開送,以憑集議”。2鄂爾泰等:《題為匯編禮書宜簡明事》(乾隆五年七月十六日),禮科題本,中國第一歷史檔案館藏,檔案號:02-01-005-022728-0005。文中雖然沒有直接指明禮臣所開之館的名稱,但是提到了陶正靖的建議。陶正靖在《考祀典正禮俗疏》中表達了其于禮書館效力行走一事,“竊臣于上年七月,奉旨兼禮書館行走。臣分修祭禮,已次第具稿交送部臣”。并針對正俗一條,提出“請敕該部通行各衙門,傳知屬員并候選進士、舉貢,凡本處習俗悖理傷財之事,許據實開送到館,部臣纂修官會同商酌”。3陶正靖:《考祀典正禮俗疏》,載賀長齡編:《皇朝經世文編》卷55,《禮政二·大典上》,臺北:世界書局股份有限公司,2011年,第412—414頁。與前引鄂爾泰的表述相吻合。可見,當時《大清通禮》的制定工作系由禮書館負責。

然而,禮書館修書工作只維持到乾隆十年。根據張廷玉題本,乾隆十年五月,禮書館書成議敘在館效力官員的請求已經被乾隆皇帝批準,這標志著當時禮書館的修書使命已經完成。受史料所限,禮書館纂修、提調、收掌各官難以考證。但從張廷玉題本中所列謄錄、供事名單來看,在禮書館供職的一等漢謄錄任麟書、陳令言、鄭?,一等漢謄錄、翻譯盧焜,一等供事甘時敏、張際熙等人,4參見張廷玉等:《題為禮部禮書館纂修禮書告成分別議敘效力各官事》(乾隆十年七月二十三日),吏科題本,檔案號:02-01-03-04332-015。與《大清通禮》書中所載并不相同。禮書館分修祭禮的陶正靖也不在《大清通禮》纂輯官員職名之中。由此可見,最終版本《大清通禮》所記載的纂修人員與禮書館修書人員已是兩套人馬。禮書館在乾隆十年書成議敘后,事畢則撤,并沒有再負責后續重訂工作。

禮書館撤館后,禮部重新開設通禮館對禮書館所修之禮書重加校正。根據《欽定大清通禮》所附纂修官員職名來看,新成立的通禮館由來保、陳世倌、王安國、嵩壽4人擔任總裁。提調、纂修、收掌及謄錄人員皆由禮部滿漢司員、筆帖式及儒士、書吏內選派。通禮館人員構成如下表一。

此外,按照清代修書機構命名的慣例,通禮館也應當是禮書被賜名為《大清通禮》之后才誕生的機構。而按照傅恒表述,該書于乾隆十年書成后才蒙皇上命名、賜序。綜合傅恒及張廷玉的題本,通禮館的設立時間應該在乾隆十年七月吏部議敘禮書館效力各官之后,乾隆十二年(1747)二月奉旨《通禮》隨同《會典》進呈之前。

綜上,乾隆朝《大清通禮》的纂修由禮部禮書館與通禮館接續完成。乾隆二年八月,禮部欽奉上諭開設禮書館負責禮書的纂修工作,乾隆十年纂修完竣。但該書未及頒布,便由禮部奏請,重加校正。由于禮書館事畢撤館,禮部成立通禮館重訂《大清通禮》,至乾隆二十一年告成。5這里的告成系指《通禮》成書時間。根據《國朝宮史》記載,直至乾隆二十四年(1759),《大清通禮》才校刊完成。參見鄂爾泰、張廷玉等編:《國朝宮史》卷26,《書籍五·典則》,北京:北京古籍出版社,1994年,第542頁。

二、從鑒古宜今到合于今制:《大清通禮》編纂體例之厘定

纂修《通禮》,發凡起例尤為重要。乾隆元年頒發編修禮書的上諭后,禮部曾會同總理事務王大臣酌擬條例六則,具體規劃這部禮書的編纂體例。其內容如下:

其一,以風化之原,始乎朝廷,達乎里巷。本朝制作隆盛,禮教詳明,宜悉遵《會典》兼查取各衙門案卷敬謹編錄,掌之有司。其臣民以下之制,別為卷帙,以便頒行。

表一:纂輯《大清通禮》大臣官員職名1參見來保等:《欽定大清通禮》卷首,《職名》,第5—6頁。

其一,以冠婚喪祭人道之大端,至宮室車服及一切往來之禮,織悉煩多,俱宜一并厘正。今擬以吉、兇、軍、賓、嘉五禮為綱,鉅細條目,次第類從。

其一,以編次體例先舉現定章程為本文,次詳其揖讓升降為儀節,又次為考證,又次為正俗。

其一,以臣民以下章程固不容踰,而滿漢儀節不能盡同,宜舉其大凡,示之模范。

其一,以考證一條推本三禮經傳、歷代典章及先儒說禮之文,撮其精要,刪其繁冗,以示鑒古宜今之意。

其一,以五方風氣各殊,民生異俗,惟是淫靡積習,悖禮傷化,有必不容不革者,正俗一條,詳切分疏,嚴為防范。2鄂爾泰等:《題為匯編禮書宜簡明事》(乾隆五年七月十六日),禮科題本,檔案號:02-01-005-022728-0005。

從上述條例可以獲知,禮部規劃的這部禮書在結構形式上仍然延續了歷代相承的禮典傳統,以吉、兇、軍、賓、嘉五禮為綱,對相關條文進行分類編輯。其創新之處體現在內容編排方面,通過“考證”“正俗”條目的設置,彰顯鑒古宜今、訓民正俗的禮典特色。

張文昌先生曾對中國古代禮典編纂模式進行總結,提出自西晉《新禮》以來,中國古代五禮禮典大要分為兩種編纂模式:一是以《大唐開元禮》為代表,節錄當代儀節文字,以凸顯禮制的規范性與完整性;一是以《太常因革禮》為代表,標舉典禮儀制的前后變革,強調禮制的沿革性與修正性。3張文昌在系統梳理了唐宋禮書的編纂與運作模式的基礎上,提出唐代禮典發揮“今王定制”原則,注重現行儀制的規范作用;宋代禮典則恪守先王之道,在禮典體例上多表現“因革為禮”特色。參見張文昌:《制禮以教天下——唐宋禮書與國家社會》,臺北:臺灣大學出版中心,2012年,第228頁。后世禮典的制作,多本于這兩種傳統。就禮書館規劃來看,清廷制定這部禮典,有兼綜二者、超越前代的雄心壯志。一方面,以現行章程為本文,列明儀節度數,體現當朝禮典的規范效力;另一方面,通過“考證”一條的設置,敘述三禮經傳、歷代典章,及古今議禮言論,作為當代禮制之參考與補充,體現“沿革”精神。而《太常因革禮》等記述變禮的禮典,多標舉典禮儀制在當代的因革損益,并不博覽遠搜,征之古禮。這使得禮書館纂輯的這部禮書較之前代禮典在內容上更為豐富。更別具一格的是,針對漢唐以來,國家禮典缺乏的庶民之禮,禮部專設“正俗”一條,嚴加防范民間悖禮傷化、費財無益之事,用以推行教化,整齊萬民。

因為所涉內容太過龐雜,增加了禮書館的工作難度。乾隆九年(1744),禮部因所呈禮書屢有錯誤,被皇帝多次下旨斥責,其主管官員任蘭枝等人也受到處分。1參見《清高宗實錄》卷222,乾隆九年八月丙午,北京:中華書局,1985年,第860頁;《清高宗實錄》卷231,乾隆九年十二月己巳,第981頁。在當朝禮典中闡發經義,記述禮制淵源與歷史變遷,也在無形中削弱了禮典的規范與教化功能。為何禮書館仍然大費周章,采取這一編次體例,筆者推測,其原因有三:其一,清代為異族統治,記述禮制因革可以構建清禮與儒家禮制的淵源關系,借此凸顯王朝統治的正統性;其二,通過梳理禮制的歷代沿革變化,以古禮為參照,以鑒古宜今;其三,作為有清一代第一部國家禮典,被朝野上下寄予厚望,禮書館充分揣摩圣意,盡量滿足高宗上諭中的期許,故而事無巨細,以期盡善盡美。誠如吳元安奏折中所稱:“臣竊見禮臣匯纂禮書,迄今三載,尚未告成。意在博覽遠搜,期于盡善;溯源竟委,鉅細兼收。洵盛世之典章,熙朝之令甲矣。”2吳元安:《奏為遵旨請修便民之禮書事》(乾隆五年閏六月十八日),朱批奏折,檔案號:04-01-01-0050-004。

但是,這一原定體例并未呈現于刊行的《大清通禮》之中。禮部通禮館在重訂《通禮》時,除更定樂章及與現行法律不合之規條外,亦請旨對禮書體例進行變更:

臣等恭承諭旨,奏請依仿唐《開元禮纂》規模,采取見行儀注,準五禮篇目另加編纂。至原定通例,雜記朝會、鹵簿、祭祀、祝版、玉帛等類,其間貴多貴少,不能悉稱,應請分見于各禮中,其通例名目統在就刪之列等因,奏準在案。今計纂就吉、嘉、軍、賓等五禮,共五十卷,節次隨同《會典》進呈。3傅恒等:《題為會議禮部通禮館奉旨纂輯大清通禮業經完竣例準議敘禮部員外郎永柱等員事》(乾隆二十一年八月十四日),吏科題本,檔案號:02-01-03-05340-006。

從史料來看,本次重訂對《大清通禮》的改動如下:其一,明確編纂模式。《通禮》仿照唐《開元禮纂》規模,選用現行儀注另加編纂。其二,刪除通例名目。相關內容分見于各禮之中。其三,調整五禮篇目次序。將五禮順序由原先的吉、兇、軍、賓、嘉,改為吉、嘉、軍、賓、兇。改變書稿編次體例系屬修書過程中的重大變革。在《通禮》書成待刊之際,禮部借重加校正之機,如此大刀闊斧的調整《通禮》編排,必然經過了慎重的考慮。但是,上述引文中,僅簡單交代了刪除通例的原因,對于書稿編次體例的變化并未解釋。以下筆者結合《通禮》凡例及相關史料對其原因略作分析。

其一,《大清通禮》依仿唐《開元禮纂》規模,更符合乾隆皇帝“明白簡易,士民易守”的形式要求,也更適應國家治理的現實需要。據《大清通禮》凡例,“《開元禮纂》見于杜佑《通典》,而修史者采之《唐書》,今仿其式”。4來保等:《欽定大清通禮》卷首,《凡例》,第7頁。由此可知,引文中提到的唐《開元禮纂》指的是唐代杜佑《通典》中的《開元禮纂類》。《開元禮纂類》系杜佑抄撮《大唐開元禮》而成。清代《四庫全書總目提要》曾評價:“其討論古今,斟酌損益,首末完具,粲然勒一代典制者,終不及原書之賅洽。”5紀昀總纂:《四庫全書總目提要》,石家莊:河北人民出版社,2000年,第2136頁。可見《開元禮纂類》基本涵蓋了《大唐開元禮》的主要內容,并較原書更為精簡。通禮館纂修官員在重訂《大清通禮》時擇取《開元禮纂》作為仿效對象,與《大唐開元禮》編纂模式反映的禮典性格息息相關。《大唐開元禮》著于盛唐,以“今王定制”為指導原則,注重現行儀制的規范作用,以展示國家統治力量。6參見張文昌:《制禮以教天下——唐宋禮書與國家社會》,第228頁。其每項儀文俱系現行規條,以便于行用。與之相對,禮書館所纂的《通禮》文本,遵循“本文(現定章程)—儀節—考證—正俗”的編次體例。雖然以現定章程為主要內容,規范當代儀制,但因為兼顧禮制因革、禮經禮論,致使內容繁復,重點模糊,反而難以達成高宗簡明易守的形式要求。誠如吳元安質疑中所稱:“若又博綜百代,義蘊未免宏深;遍采諸家,篇牘不無繁重。即刊于學宮,購求仍為匪易;縱講于鄉約,頃刻亦覺難通。”1吳元安:《奏為遵旨請修便民之禮書事》(乾隆五年閏六月十八日),朱批奏折,檔案號:04-01-01-0050-004。作為清廷頒布的首部禮典,《大清通禮》肩負著建構王朝禮制,教化天下臣民的重任。打擊僭禮違制行為,整飭社會不良風俗,更是乾隆皇帝即位之后重點關注的對象。為了更好地維護統治秩序,禮典的規范性與實用性自然成為清朝統治者的首要考慮因素。在這種情況下,延續《開元禮》的形式與功能,更有利于實現清朝統治者總一海內、整齊萬民的治理目標。

其二,《大清通禮》的體例變化是配合《大清會典》結構調整的內在要求。根據傅恒上呈的題本可知,禮部奏請仿《開元禮纂》規模改纂《通禮》是在乾隆十二年奉旨,“俟禮部《會典》進呈之日,隨同呈覽”之后,2傅恒等:《題為會議禮部通禮館奉旨纂輯大清通禮業經完竣例準議敘禮部員外郎永柱等員事》(乾隆二十一年八月十四日),吏科題本,檔案號:02-01-03-05340-006。乾隆朝編修《大清會典》的結構調整或許對《大清通禮》的編纂體例也產生了相應的影響。有清一代,共纂修5部《會典》。在乾隆朝以前,《大清會典》的體例結構與《明會典》相仿,典例并載,收錄現行規條與舊行事例。但是,乾隆十二年二月,高宗對《會典》的纂修下達的指示顯示了他對舊《會典》體例的不滿。“原議舊儀,連篇并載,徒為炫目,反掩正文。其他訛誤多端,繁簡未當,俱宜更正,以示憲章。”3《清高宗實錄》卷284,乾隆十二年二月丙寅,第703頁。總裁張廷玉領會圣意,請求“于朝廟典禮各定為一儀,于官司事例各定為一則,化參差之跡,成畫一之規。書成以后,如間有因時損益之處,系畸零節目,止于則例內增改”。4《欽定大清會典則例》卷首,《張廷玉奏》,《景印文淵閣四庫全書》第620冊,臺北:臺灣商務印書館,1986年,第9頁。隨著清朝統治者將《大清會典》與《大清會典則例》相區隔,《會典·禮部》僅規范現行儀制,《會典則例·禮部》則記述禮制沿革。禮部通禮館重訂《通禮》時適逢《大清會典》纂修,禮部尚書、通禮館總裁王安國亦擔任會典館總裁。在這種情況下,通禮館很有可能迅速捕捉到了乾隆皇帝的意圖,為迎合圣意,改弦更張。對此,《大清通禮·凡例》透露出一些蛛絲馬跡:一是強調“禮時為大”的編纂原則,不再敘述古制。凡例曰:“是書皆取見行儀注輯定,其非皇朝成式,雖有古制概不摭拾,至合于今制者存之。”5來保等:《欽定大清通禮》卷首,《凡例》,第8頁。二是明確《通禮》僅載現行規條,不再記錄本朝已行之舊典,“所有順治、康熙、雍正三朝已行舊典,年月次第另詳《會典》,茲不備載”。6來保等:《欽定大清通禮》卷首,《凡例》,第8頁。這都與高宗對《會典》儀文指示高度統一。《通禮·凡例》中還多次表示,《通禮》與《會典》相表里,要與《會典》吻合,以昭信守。隨著《會典》體例變更而調整《通禮》的體裁亦在情理之中。

綜上,通過此次體例調整,可以看出禮部在領會圣意的基礎上,對《大清通禮》的定位與功能更加明確。即以《大清通禮》作為天下法式,規制朝廷儀制及官民生活,維持社會秩序的穩定。在此過程中,禮典的教化與規范作用被進一步突出,詳載行禮儀節、合乎人倫日用,以此彌補《會典》調整范圍之不足,并起到羽翼《會典》的功能。對此,《四庫全書總目提要》稱贊道:“自朝廷以迨于士庶,鴻綱細目,具有規程。事求其合宜,不拘泥于成跡;法求其可守,不夸飾以浮文。與前代禮書鋪陳掌故,不切實用者迥殊。”7紀昀總纂:《四庫全書總目提要》,第2147頁。

三、通禮傳統與時宜權變:《大清通禮》的續纂與重修

“禮,時為大”是儒者制禮的基礎理念。8鄭玄注,孔穎達正義,呂友仁整理:《禮記正義》卷32,《禮器第十》,上海:上海古籍出版社,2008年,第960頁。制定符合時措之宜的禮儀制度,避免國家禮典成為僵化的教條也是朝廷修禮的直接動因。自乾隆朝編修《大清通禮》之后,有清一代曾兩次對《通禮》進行修訂。二者皆在不同程度上對乾隆朝確立的通禮傳統進行調整,以適應國家治理與社會管理的現實需求。

(一)《大清通禮》在道光朝的續纂

《大清通禮》纂修完成后,主要頒在禮部供其行用,1參見王昶:《與汪容甫書》,載賀長齡編:《皇朝經世文編》卷2,《學術二·儒行》,第131頁。這顯然難以達成統治者淑世牖民的治理目標。為了更好地發揮《通禮》的教化功能,嘉慶二十三年(1818)八月,仁宗下旨“著武英殿按照省分各印給一部,各該督撫派人祗領,照刊流播。俾士民共識遵循,用昭法守”。2《清仁宗實錄》卷345,嘉慶二十三年八月戊子,北京:中華書局,1986年,第566頁。

針對仁宗推行《通禮》的舉措,河南道監察御史朱鴻指出,《通禮》纂修至今已六十余年,現行規條多有遵奉增改之處,應酌加輯后,再行頒發。鑒于本次修訂《通禮》是在原書基礎上增改,朱鴻提議由禮部則例館一體修輯,無需另行開館。3參見朱鴻:《奏請酌修通禮一書事》(嘉慶二十四年六月初三日),錄副奏折,中國第一歷史檔案館藏,檔案號:03-2160-015。朱鴻改正頒行的建議受到仁宗重視,命大學士會同禮部具體討論修書事宜。禮部表示,將于《禮部則例》修訂完竣后增修《通禮》,以便查照新定則例修改《通禮》內容。4參見穆克登額等:《大清通禮》卷首,《奏疏》,清道光四年刊本,日本內閣文庫藏,第1頁b。不過,朱鴻提出由則例館纂修《通禮》的建議未被禮部采納。吏部尚書文孚在議敘禮部修輯《通禮》當差供事的題本中稱:“其通禮館供事黃鶴鳴、張坤、潘甲三名,聲明俟《通禮》告成另行鼓勵。”5文孚等:《題為會議禮部修輯通禮成書所有當差供事請照例議敘事》(道光五年二月十八日),吏科題本,中國第一歷史檔案館藏,檔案號:02-01-03-09574-018。這表明纂修《通禮》的供事黃鶴鳴等人系于通禮館當差辦事。《福建通志·梁章鉅傳》也顯示,道光初,梁章鉅曾擔任大清通禮館纂修。6參見梁章鉅:《楹聯叢話》附錄,廈門:鷺江出版社,1996年,第356頁。由此可知,道光《通禮》仍由禮部開設通禮館負責編纂。

道光四年(1824),《大清通禮》修訂完成。新修訂的《大清通禮》在整體上延續了乾隆《通禮》的禮法架構,按照原書體例,將歷年以來著為定制之規條,分門別類增入4卷。全書共計54卷,又稱《續纂通禮》。本次修訂內容包括如下方面:其一,補充原書禮制記載的缺漏。如增補舊《通禮》未載之冠服制度、奉恩將軍昏禮、致祭堂子之禮。其二,更正原書禮制的錯誤。如對照《會典》修改不合今制的鹵簿、樂懸及歷代帝王廟列祀位次,調整鎮國將軍以下諭祭之禮。其三,增補原書刊行后的新頒儀制。如增纂授受大典及太上皇三大節慶賀儀,以明確太上皇在禮儀秩序中的地位及待遇。除此之外,通禮館還圍繞禮部職掌,在嘉禮中補充了一些與科舉、教化相關的事務性規定,如“宗室鄉試”“宗室會試”“朝考”及“宣講圣諭”等,7參見穆克登額等:《大清通禮》卷首,《續纂凡例》,第1—10頁。使《通禮》內容更加完善。經過調整的《續纂通禮》在貫徹乾隆《通禮》確立的體裁與架構的同時,受到當時“以復古為職志”“回向經典”的禮學風氣影響,8按照經學史觀點,清朝是經學復盛時代。對于當時的學術研究特點,梁啟超總結指出:“清代思潮果何物耶?簡單言之,則對于宋明理學之一大反動,而以復古為其職志者也。”參見梁啟超:《清代學術概論》,臺北:五南圖書出版股份有限公司,2012年,第9頁;張壽安也提出,清儒形成“以經典為法式”的學術風氣,學者轉向經典考古尋求解方,借考證進行經典新詮。參見張壽安:《十八世紀禮學考證的思想活力——禮教論爭與禮秩重省》,北京:北京大學出版社,2005年,第316頁。亦呈現出與乾隆《通禮》不同的禮制趨向。

道光《通禮》在內容取舍方面,以古禮為參照,具有復古傾向。凡例曰:“謹照《會典》全書細加核對,并參考禮經及《皇朝禮器圖》《文獻通考》各書,逐條更正。”9穆克登額等:《大清通禮》卷首,《續纂凡例》,第1頁a。禮部尚書穆克登額也表示:“禮貴準乎人情,法當權于古意。”10參見穆克登額:《奏為纂輯通禮其服制一門酌修數條分別開明事》(道光四年七月十八日),錄副奏折,中國第一歷史檔案館藏,檔案號:03-2550-037。禮部對經書古意的刻意強調,較之乾隆朝以“合于今制”為取舍準則,“其非皇朝成式,雖有古制,概不摭拾”的修禮立場大異其趣。11來保等:《欽定大清通禮》卷首,《凡例》,第8頁。修禮期間甚至出現儀文制度互異時,根據古禮裁斷改正的現象。如對于祭器內簠簋之實,古禮以簠盛稻粱、簋盛黍稷,而《會典》及《通禮》原書與古禮互異,最終禮部選擇依據與古禮記載相吻合的《禮器圖》對二者進行改正。12參見穆克登額等:《大清通禮》卷首,《續纂凡例》,第3頁a。清末禮學館評價道光《通禮》時也指出,“道光禮有依據古制,而與今不合者”。1《禮部奏禮學開館酌擬凡例進呈等折》,《政治官報》,宣統元年閏二月初六日,第505號。這都顯示出道光《通禮》復古的一面。

道光修禮博采儒臣之議,禮學家及其禮學見解在修禮過程中得到重視。北岳之祭,自明嘉靖以后,向在渾源,乾隆《通禮》所載亦同。清初大儒顧炎武曾在實地考察的基礎上,作《北岳辨》一文論證宜在曲陽。道光修禮時,經過諸臣討論,最終聽從顧氏之說對《通禮》進行修改。2參見張錫恭:《茹荼軒文集》卷2,《修禮芻議一》,載《清代詩文集匯編》第786冊,上海:上海古籍出版社,2010年,第16頁。此即禮臣采納學人之說修改現行制度的例證。禮學名家胡培翚的學術觀點也影響了道光《通禮》的編纂。《與費耕亭論繼父服書》中提到,通禮館纂修官費庚吉在修書時本欲刪去繼父之服,但胡培翚認為禮之繼父與世俗所云嫁母之夫迥殊,不贊同費庚吉的做法。他指出,“先圣之制此禮,誠非茍然已也。今若必削其文,既恐無所勸,而孤寡苦于無依;又恐失之偷,而背義忘恩者眾。請于繼父同居及先同居后不同居者,仍存其服。而于繼父下注曰:‘夫死妻稚子幼,其子與所適者,皆無大功之親,而所適者又為其子立廟祀先,乃得為繼父。’”3胡培翚:《研六室文鈔》卷4,《與費耕亭論繼父服書》,載《清代詩文集匯編》第538冊,第58頁。胡培翚的建議被費庚吉所接受,“為同居繼父”及“為不同居繼父”服制最終在道光《通禮》中得以保留。4參見穆克登額等:《大清通禮》卷52,《兇禮》,第4頁b—第5頁b。另據《儀禮正義》記載,道光四年諸臣會議《通禮》各條時,內閣中書湯儲璠曾就其禮學主張向胡培翚請教,5參見胡培翚撰,段熙仲點校:《儀禮正義》卷22,《喪服二》,南京:江蘇古籍出版社,1993年,第1447頁。這也印證了胡培翚曾深度參與道光禮的纂修一事。

盡管在禮學思想滲透下,道光《通禮》并未像乾隆《通禮》一般極力突出禮典的規范性格,但是學界“以復古為職志”的思潮對道光修禮的影響也不應該被過分突出。整體而言,《續纂通禮》仍是清朝統治者在《通禮》原書體例的基礎上,立足于以《會典》為主的現行儀制,對國家禮典進行修訂的纂修活動。道光《通禮》對古禮的復興主要體現為禮學考證后對現有制度的完善。

(二)《大清通禮》在光宣之際的重修

清廷第三次纂修《大清通禮》是配合預備立憲的現實需要。清廷立憲上諭發布后,考慮到禮教乃朝廷立國之根本,法制更張,禮制不能不因革損益,光緒三十二年(1906)九月,云貴總督岑春煊奏請編訂變政后士庶通行之禮以養成民德。6參見《云貴總督岑春煊奏請修明禮教折》,載故宮博物院明清檔案部編:《清末籌備立憲檔案史料》,北京:中華書局,1979年,第974—977頁。岑春煊此議與以溥良為首的朝廷禮官意圖于清廷維新之際厘定禮制的想法不謀而合,旋即得到了禮部與學部的鼎力支持,請求在禮部附設禮學館詳慎編纂,并于光緒三十三年(1907)四月迅速擬定了禮學館的修書宗旨與章程。其中明確提出應以《大清通禮》為宗,以吉、兇、賓、軍、嘉五者為綱,分類編纂;擇取外務部、學部、陸軍部所掌與之關涉者,依類編入。7參見《禮部奏籌辦禮學館大概情形并擬定章程折(并清單)》,載《大清法規大全·吏政部》卷20上,《內官制一》,臺北:考正出版社,1972年,第718頁。

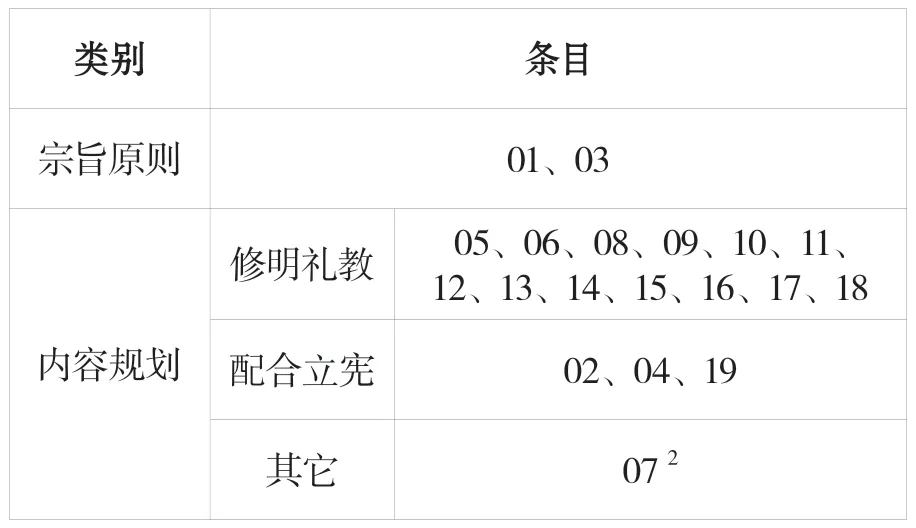

光緒三十三年六月,清廷對禮學館修書一事做出指示,“著即照所擬行,該部堂官務當董率在館人員參酌古今,詢查民俗,折衷至當,奏請頒行”。8《清德宗實錄》卷575,光緒三十三年六月辛酉,北京:中華書局,1987年,第603頁。正式拉開了修訂《大清通禮》的序幕。宣統元年(1909)閏二月,禮學館正式開館,并制作《重修〈通禮〉凡例》,作為修禮章程。根據禮學館上呈的凡例內容來看,共計19條。其中,第一條與第三條是關于重修《通禮》的宗旨與原則類的規定。明確禮學館以《通禮》為主,會通禮教與憲制的編纂方針,并宣示皇帝擁有議禮之權。其余諸條,則主要從修明禮教與配合立憲兩個方面對《通禮》內容進行具體規劃,參見下表二。

如表二所示,在禮部擬定的凡例中,有13條內容著眼于修補乾隆、道光兩朝《通禮》中疏漏、錯誤及不合時宜之處,以保存禮書定制。如補充乾隆、道光禮所缺之冠禮及皇帝春秋闕里釋奠孔子之禮;厘定舊《通禮》所載直省不經之祀;簡化官民相見禮等。雖然禮學館在修禮過程中試圖結合西方思想文化,將“化除滿漢畛域”的平等思想滲入,但對舊有禮制的逐一考訂、詳加論說仍是修明禮教的重心所在。3凡例明確表示,凡道光禮一時疏誤者,悉詳加校正;凡引據未確者,皆為更正。參見《禮部奏禮學開館酌擬凡例進呈等折(并清單)》,《大清法規大全·禮制部》卷7,《禮學館》,第38—41頁。

表二:重修《通禮》凡例條目分類1本表中所用編號系筆者根據禮學館所呈凡例之排列順序自行標注。相關內容參見《禮部奏禮學開館酌擬凡例進呈等折(并清單)》,《大清法規大全·禮制部》卷7,《禮學館》,第38—41頁。

凡例中關于配合立憲的制度設計共計3條,主要通過在《通禮》原書基礎上增設篇目的方式謀求與憲制會通。其一,模仿宋代《太常因革禮》以《開寶通禮》為主而記其變的編排方式,在舊《通禮》的基礎上增設“新禮”“廢禮”兩篇,以便增入與賓禮、軍禮及學禮相關的新式禮儀,保存與廢止科舉考試相關的舊禮。其二,仿效江永《禮書綱目》,在五禮之外增加“曲禮”一門,遵照《會典》、則例及新修的憲法、法律,將相關民事法律制度增入,并纂輯各家正俗之說以及禮器圖、喪服圖等,以便民間誦習。其三,書成之后將關涉士庶民禮條目另行刊布,以便單行。4參見《禮部奏禮學開館酌擬凡例進呈等折(并清單)》,載《大清法規大全·禮制部》卷7,《禮學館》,第38—41頁。禮書館的修禮規劃在體例上雖未延續道光禮在《通禮》原書基礎上全面續修增輯的撰作模式,卻仍未脫離傳統禮制的框架,重修《通禮》主要是結合立憲改革內容對禮儀制度進行局部調整。

在內憂外患的時局之下,《大清通禮》的修訂并不順利。一方面,禮學館看重的查訪風俗一事并沒有得到各省的重視和支持。截至宣統元年十二月,各省匯輯的禮俗表并未一律送部。加之民禮條目需與民法相互訂正,民禮纂修進展緩慢。另一方面,對于亟需編入《通禮》的賓禮、學禮、軍禮篇目,外務部、學部、陸軍部也一再拖延。禮部不得不勒令各部速行編送,以便《通禮》能如期告成。5參見《禮部奏禮學館辦理情形并詳擬分年辦法折》,載《大清法規大全·禮制部》卷7,《禮學館》,第42頁。但頗為遺憾的是,直到辛亥革命爆發、清廷覆滅,這部被清廷寄予厚望的《大清通禮》也沒有編纂完成。對此,陳寶琛感慨道:“政體既變,侍郎掛衣冠去,館員亦云散,而委盈尺垂成之書于官寺,其為灰塵、為蠹蝕,無從聞問。”6陳寶琛:《滄趣樓文存》卷上,《曹君直禮議序》,載氏著:《滄趣樓詩文集》,上海:上海古籍出版社,2013年,第299頁。

結合禮部擬定的《重修〈通禮〉凡例》與現存的《通禮》稿本殘卷來看,這部《大清通禮》在憲制方面建樹不多,而在禮儀細節的考訂上頗為用力。這一方面歸因于清廷意圖保存國本,以禮教范圍憲制的政治立場。禮學館纂修官張錫恭對慈禧太后立憲方針闡釋道:“夫列邦之良規曰兼采,中國之禮教曰無違,則注重在禮教可知也。”7張錫恭:《茹荼軒文集》卷2,《修禮芻議三》,載《清代詩文集匯編》第786冊,第17頁。另一方面也與清廷擬定的修書人員資質不無關聯。禮學館纂修官員的選拔與乾隆、道光修禮時相比,具有鮮明特色。原本熟悉政務的禮部官員不再擔任修書之要角;取而代之的是調取精通禮學、素著望聞的碩儒到部專任編纂之事,并采訪各省官紳熟精禮學者為顧問。8參見《禮部奏籌辦禮學館大概情形并擬定章程折(并清單)》,載《大清法規大全·吏政部》卷20上,《內官制一》,第718頁。對此,當時新聞報道評價:“今者奉旨設立禮學館,由是好古儒臣,運經碩子得以發抒蘊蓄。”9《選諭·議禮篇》,《申報》,1907年8月30日,第2版。以陳寶琛、張錫恭、曹元忠等為首的秉承禮制傳統的儒生成為修禮團隊的主流。但是,這些精通禮學的儒臣士子受自身學術背景所限,堅守經書文本與親親尊尊的禮秩基石,將救亡圖存的希望寄托于對《通禮》文本的考訂與詮釋之上,并排斥館中變亂舊章的行為,1參見曹元弼:《誥授通議大夫內閣侍讀學士君直從兄家傳》,載曹元忠:《箋經室遺集》卷首,民國三十年吳縣王氏學禮齋鉛印本,第2頁b。最終致使《通禮》在保存禮教與配合立憲一事上輕重失衡。此外,禮部“分修書行政為兩事”的管理方式,2參見《禮部奏禮學開館酌擬凡例進呈等折(并清單)》,《大清法規大全·禮制部》卷7,《禮學館》,第37頁。將禮學館修書與禮部的行政事務相剝離,也在無形中淡化了禮學館編訂《大清通禮》的行政實用色彩。重修《通禮》日漸成為禮學家為保存古學而精研禮書的議禮治學之作,與行政實踐相去甚遠,這顯然難以實現清廷配合立憲的編修目的。

四、結 語

禮,時為大。面對不同社會情況,朝廷致力于通過國家禮典的制定解決不同的社會問題。作為清朝開國之后的首部禮典,乾隆朝《大清通禮》的基本任務是在延續前朝禮法架構基礎上,完成符合清朝特性的禮制建構,進而實現統治者淑世牖民的治理目標。因此,歷經禮書館、通禮館兩任編纂機構尋繹,乾隆《通禮》在編纂模式上最終選擇遵循《大唐開元禮》的制禮傳統,將現行儀制定于一尊,以突出當朝禮典的教化與規范功能。這既是清朝統治者禮法體系建構的內在要求,也是國家治理的現實需要。經過調整之后的《大清通禮》,標舉明白、簡易,士庶易守之禮典特色,在功能上彌補了《大清會典》調整范圍的不足,為朝廷禮儀教化的推行提供了強有力的制度支撐。

《大清通禮》既是清朝禮制法律形式的集中體現,也是三禮經制度化的產物。銜接學術與政治,溝通理想與現實。受乾嘉以來復興漢禮思潮的影響,道光朝續纂《通禮》也在制禮思想及具體內容上做出調整,以回應學術與社會實踐產生的相應問題。光宣之際,中國社會經歷著千年未有之大變局。面對西方列強的堅船利炮以及制度思想的多重挑戰,出于保存國本的現實考慮與養成民德的長遠考量,清廷在推動制度變革、社會轉型的同時,希望重修《大清通禮》以重構社會秩序。但是,禮學館纂修官員的整體思路仍然延續過去的禮制傳統,被清廷寄予厚望的《大清通禮》亦隨著清朝的覆滅而敗于垂成之際。