青銅器“竊曲紋”名實考*

王清雷

(中國藝術研究院 音樂研究所,北京 100029)

作為一種青銅器紋飾,“竊曲紋”一名首見于《商周彝器通考》。該書指出,竊曲紋的命名源自《呂氏春秋·適威》。筆者在閱讀幾部《呂氏春秋》的點校本時發現,《商周彝器通考》對于《呂氏春秋·適威》中“竊曲紋”一段的點校存在不妥之處,故竊曲紋這一命名似乎尚存在問題,需要進一步探討。同時,在不同的青銅器紋飾研究文獻中,對于西周甬鐘篆帶所飾竊曲紋也有多種不同的稱謂,需要做全面的梳理與考辨。

關于名與實的問題,春秋戰國時期的墨子已有深入探討。《墨子·經說上》云:“所以謂,名也。所謂,實也。”[2]350《中國小學史》一書認為:“‘所以謂’,即現代人所說的‘能指’;‘所謂’,即現代人所說的‘所指’。”[3]26其中的“能指”和“所指”,是“現代語言學之父”瑞士語言學家索緒爾提出的兩個重要概念。[4]102北宋王安石更是看重名實之辨,他認為:“蓋儒者所爭,尤在于名實。名實已明,則天下之理得矣。”[5]可見,名與實是一個縱貫古今、橫跨中西的大問題。對于竊曲紋的研究,名與實的探討是筆者首先面臨的一個大問題。

一、文獻學視角的探討

竊曲紋是古代青銅器上常見的一種紋飾,諸多的青銅器研究著作均對其有專門的闡述,如《商周彝器通考》《殷周青銅器通論》《西周青銅器分期斷代研究》《西周青銅器年代綜合研究》《中國青銅器綜論》等。

《商周彝器通考》寫道:“《呂氏春秋》云:‘周鼎有竊曲,狀甚長,上下皆曲。’其狀(一)拳曲若兩環,其一中有目形。(二)兩曲線相鉤而成一環……”[1]108該書根據竊曲紋的不同形態特征,將其細分為15種。

《殷周青銅器通論》一書指出:“容庚編纂《商周彝器通考》一書,始有專章論述花紋,列舉紋樣七七種,略加詮釋,但也是一些材料的羅列,沒有很好的分析,只供研究者有所取材而已。我們現在再次考察,覺得該章的分類未免繁瑣,所以有進一步加以整理的必要。”[6]102故此,《殷周青銅器通論》一書在《商周彝器通考》一書的基礎上做了大幅度的修改與刪減,例如竊曲紋,該書指出:“竊曲紋為西周后期的主要紋樣。《呂氏春秋·適威》篇說:‘周鼎有竊曲,狀甚長,上下皆曲,以見極之敗也。’其主要的形狀是(1)兩端一上一下如S狀,中有目形,地文填以雷紋。(2)狀長,兩端皆曲,中有三目形。(3)如(1)狀,兩端上下鉤曲,中有目形。”[6]115筆者通過對比《商周彝器通考》《殷周青銅器通論》兩書發現,《殷周青銅器通論》僅保留了《商周彝器通考》一書中的六、八、十這3種竊曲紋,將原來的15種竊曲紋縮減至3種,刪減掉80%,可見其刪減幅度之大。

《西周青銅器分期斷代研究》一書認為:“竊曲紋是西周中晚期青銅器上的主要紋飾之一。但是何謂竊曲紋,其狀如何?僅以《呂氏春秋》‘周鼎有竊曲,狀甚長,上下皆曲’,似不易確認。”[7]182可見,王世民等諸位先生對于竊曲紋的名實問題已有關注。“由于竊曲紋已為很多人所慣用,本文仍按其舊,分別梳理,以見其形式、變化和年代。”[7]185該書按照“目”紋的有無,將竊曲紋分為兩型(有目竊曲紋和無目竊曲紋),每型以下各分5式,共計10種竊曲紋。

《西周青銅器年代綜合研究》一書指出:“竊曲紋是流行于西周中晚期青銅器上的主要紋飾。《呂氏春秋·適威》云:‘周鼎有竊曲,狀甚長,上下皆曲,以見極之敗也。’后來研究銅器的學者就把一些以抽象曲線為主而構成的紋飾稱為竊曲紋了。其實,學者已經指出,所謂竊曲紋,實際上是由動物紋樣演變出來的。但目前多數學者既已習慣稱這類紋飾為竊曲紋,為了不造成混亂,我們也沿用這一舊名。”[8]547-548按照竊曲紋的不同來源,該書將竊曲紋分為A型(饕餮竊曲紋)和B型(龍紋竊曲紋),其中A型分為3個亞型10種竊曲紋,B型分為2個亞型8種竊曲紋。

《中國青銅器綜論》一書指出:“被青銅器研究者們通稱為‘竊曲紋’的紋飾形式較復雜,但均有共同特征,即每一種圖案的主要母題皆是卷曲的細長條紋,這種紋飾在青銅器上往往連接成帶狀,飾于器物的口沿下、蓋緣及鐘的篆部作主紋飾使用。《呂氏春秋·適威篇》:‘周鼎有竊曲,狀甚長,上下皆曲,以見極之敗也。’所述形狀與此種紋飾大體相合,故舊以竊曲名之。”[9]578該書將竊曲紋分為五類:S形竊曲紋、形竊曲紋、S和結合形竊曲紋、L形竊曲紋、分解形竊曲紋。其中,該書僅對前兩類竊曲紋做了分型分式。將S形竊曲紋分為A、B兩型,其中A型分為4個亞型,B型分為2個亞型,Aa亞型分為2式,Ba亞型分為4式,其他亞型不分式。將形竊曲紋分為A、B、C三型,其中A型分為兩個亞型、Aa亞型分為2式,其他型和亞型均不分式。

筆者通過全面梳理有關竊曲紋的研究文獻,發現一個共同的問題,那就是竊曲紋的命名均源自《呂氏春秋·適威》中的一句,即:“周鼎有竊曲,狀甚長,上下皆曲,以見極之敗也。”出于多年養成的學術習慣,筆者馬上去閱讀《呂氏春秋》的原始文獻及相關研究成果,首先想搞明白“竊曲”一詞究竟為何意,否則就無法對竊曲紋做進一步的研究。閱讀后的結果出乎筆者意料。這是因為,筆者發現文史界幾部研究《呂氏春秋》的代表性著作對于這一句的點校均與以上五部青銅器研究著作的版本不同。如《呂氏春秋集釋》對這一句的點校為:“‘周鼎有竊,曲狀甚長,上下皆曲,以見極之敗也。’(未聞)。舊校云:‘“竊”一作“窮”。’孫鏘鳴曰:‘竊,未詳何物。“有”必是“著”之誤。’”[10]《呂氏春秋注疏》對這一句的點校為:“周鼎著竊,曲狀甚長,上下皆曲,以見極之敗也。”[11]《呂氏春秋新校釋》對這一句的點校為:“周鼎有竊,曲狀甚長,上下皆曲,以見極之敗也。”[12]1291從以上三部著作對《呂氏春秋·適威》的點校來看,“竊曲”竟然不是一個詞語,“竊”是前一句的句尾,“曲”是后一句的句頭,“竊曲”一詞竟然根本不存在。這樣看來,文博考古界使用了數十年的竊曲紋竟然是歷史上并不存在的一種青銅器紋飾,這一名稱是由于不同研究領域的學者對于古代文獻不同的點校而導致的訛誤,這一發現令筆者愕然而不知所措。筆者繼續查閱有關文章,發現在2011年已有學者發現這一“烏龍”問題,即《對〈呂氏春秋〉所載青銅器紋飾名稱的幾點看法》。該文指出:“時至清代,學者們尚不認同‘竊曲’是一種青銅器紋飾,如孫鏘鳴注:‘竊未詳何物,有必是著之誤。’可見當時非但沒有‘竊曲’一詞,就連斷句也將竊和曲分開。”[13]由此可以判定,竊曲紋這一命名應該是不能成立的。那么,是否可以按照以上三部著作的點校,將竊曲紋改稱為“竊紋”呢?

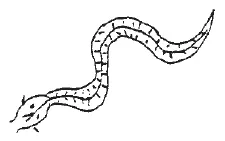

《呂氏春秋新校釋》認為:“案:‘竊’乃‘禼’之重文。竊、禼同音。《說文》云:‘禼,蟲也,象形,讀與偰同。’查甲骨文有等形字(見《甲骨文編》附錄上一二〇),審此三形,正是《呂氏》此文所謂‘曲狀甚長,上下皆曲’。”[12]1300-1301由此可知,“竊”是古代“蟲”的一種。《說文》所言之“蟲”基本與今日之“動物”之意等同,如《大戴禮·易本名》就有羽蟲360種,毛蟲360種,甲蟲360種,鱗蟲360種,倮蟲360種的記載。這與今日所言之“蟲”含義大相徑庭。故“竊”到底是哪種“蟲”不得而知。至于甲骨文“等形字”,從字形上來看也談不上是“曲狀甚長,上下皆曲”,比之更符合這8字特征的甲骨文還能找出一些。故此,“竊”為何種樣態依然未知。《呂氏春秋新校釋》經過進一步考證,認為《考古》1988年第10期圖版五的圖像“與甲骨文‘禼’字相似,疑即是禼(竊)”[12]1302,該書還附上了這幅禼(竊)的圖片(圖1)。經筆者查詢《考古》1988年第10期圖版圖片的出處求證,該圖像刻畫于一件“豆盤底部表面”[14]904(圖2)。該豆盤出土于山西省侯馬市牛村古城晉國祭祀建筑遺址,時代為公元前450至公元前420年。[14]907從原圖上可以看得非常清楚,該刻紋為非常寫實的一條蛇。如果《呂氏春秋新校釋》的考釋可以成立,那么竊紋就是蛇紋。在當代青銅器紋飾研究中,蛇紋在《商周彝器通考》一書中被稱為蟠虺紋[1]123,在《商周青銅器文飾》一書中被歸入交龍紋[15]7-8,《中國青銅器綜論》一書正式將其稱為蛇紋[9]558,均沒有將其歸入竊曲紋。顯然,這種所謂的“竊紋”與當代文博考古界所謂的竊曲紋完全是兩種不同的紋飾。即使《呂氏春秋新校釋》的考釋成立,“竊紋”與當代文博考古界所謂的竊曲紋也無法對接或者替換,二者名實不符。

圖1 《呂氏春秋新校釋》所附“竊”圖① 圖片來源:陳奇猷《呂氏春秋新校釋》,上海古籍出版社2002年版,第1302頁。

圖2 山西侯馬牛村古城晉國祭祀建筑遺址所出豆盤之底部刻紋①圖片來源:山西省考古研究所侯馬工作站《山西侯馬牛村古城晉國祭祀建筑遺址》,《考古》1988年第10期。

在有的著作中,竊曲紋又被稱為窮曲紋。《中國青銅器發展史》一書中“竊曲紋”條目云:“《呂氏春秋》:‘周鼎有竊曲(一作窮曲),狀甚長,上下皆曲,以見極之敗也。’形狀長,兩端上下鉤曲,有的中間有目形;有的兩端上下如S狀,中間再填以目紋。”[16]《中國青銅器》一書指出:“獸目交連紋為兩獸的某一部分相互連接,所接觸之處有一目相連結。……這類紋飾舊稱窮曲紋或竊曲紋。”[17]《商周青銅器文飾》一書認為:“形和∽形的變形獸體紋,習慣上稱為竊曲紋,或窮曲紋,流行于西周中晚期,春秋早期仍沿用。”[15]25《中國古代青銅器藝術》一書就將逑鐘的旋、舞部和篆帶所飾的紋樣稱為“窮曲紋”[18]。

那么,“窮曲紋”這一稱謂是否妥當呢?《呂氏春秋新校釋》對其也有考證,該書指出:“舊校云:‘竊一作窮’,是以‘窮曲’為讀。曲、奇雙聲,窮曲即窮奇。窮奇在書傳中有三說……第一義為國名,顯與《呂氏》此文不合。第二、第三義如虎、如牛,皆不長不曲,與《呂氏》此文言其狀‘甚長,上下皆曲’亦不合。明‘窮’字必是誤文。別本作‘窮’者,乃因后人不明‘竊’字之義,而以形近之‘窮’字改之,未可從也。”[12]1301由此可知,“窮曲紋”這一命名也不能成立。且“第二、第三義如虎、如牛”,其與當代竊曲紋的紋樣特征也無法對應起來,即名實不符。

通過以上考證可知,從文獻學的視角而言,“竊曲”是一個并不存在的詞語,故“竊曲紋”這一命名不能成立。另外,“竊紋”或者“窮曲紋”這兩種命名與當代所謂“竊曲紋”的實際紋樣特征并不吻合,屬于名實不符,故這兩種命名也不妥當。同時,按照《呂氏春秋新校釋》“‘窮’字必是誤文”的觀點,“窮曲”也是一個并不存在的詞語,“窮曲紋”這一命名自然無法成立。

二、語言學視角的再探討

從文獻學的視角來看,當代文博考古界所謂的“竊曲紋”之實(“所指”),并沒有一個與之相稱的名稱。那么,我們究竟該如何命名這種紋飾呢?

《中國青銅器綜論》一書指出:“最近一些學者對部分紋飾開始采用一些新的名稱……其中有的較之傳統名稱確實貼切一些,對此我們必須給予注意。但是許多名稱沿用已久,有的盡管未必妥當,因已約定俗成,在使用中一般不會造成誤解,且現今仍被多數著作所使用。此外,無論予以何種名稱,也都是我們根據自己的認識提出的,至于在商周時代古人如何稱謂之,因沒有文獻記載,已不得而知。所以,在今天對青銅器紋飾給予定名,主要是要考慮如何便于分類、歸納。對其內在涵義的認識及正名的工作,因為關系到正確認識當時人們的意識形態與藝術觀念,仍必須繼續深入探討,但這是長期的研究方向,其中有的難以在短時間得出定論,不妨仍暫時沿用舊說。”[9]539按照該書闡述的定名方針,對于“竊曲紋”的定名問題,因為“約定俗成”,“不妨仍暫時沿用舊說”這一理由是否合理呢?筆者在初次閱讀該書的時候,覺得這一理由非常牽強,并不能令筆者信服。更何況通過前文的詳細論證,“竊曲”是一個并不存在的詞語,怎么還能稱為“竊曲紋”呢?但是,在筆者閱讀了語言學領域關于名實關系的研究文獻后,對于“約定俗成”有了新的認識。

《墨子·經說上》云:“所以謂,名也。所謂,實也。”[2]350戰國末期的《荀子·正名篇》對“名實”問題作了深入的闡述,其中最重要的一點,就是提出了“約定俗成”的命名原則。《荀子·正名篇》云:“名無固宜,約之以命。約定俗成謂之宜,異于約則謂之不宜。名無固實,約之以命實,約定俗成謂之實名。名有固善,徑易而不拂,謂之善名。”[19]

《中國語言學史》一書對《荀子·正名篇》的這一段史料作如是解讀:“荀子在《正名篇》中所敘述的第一個語言學原理是:語言是社會的產物。荀子說:‘事物的命名,無所謂合理不合理,只要人們共同約定就行了。約定俗成就是合理的,不合于約定的名稱就是不合理的。名稱并非天然地要跟某一實物相當,只要人們約定某一名稱跟某一實物相當就行了。約定俗成以后,也就是名實相符了。但是,名稱也有好壞之分,如果說出名稱來,人們很容易知道它的意義,那就是好的名稱;〔如果意義含糊,妨礙人們的了解,那就是壞的名稱了。〕’這樣強調語言的社會性,在今天看來還是完全正確的。……荀子在二千多年以前能有這種卓越的見解,這是值得我們珍視的。”[20]

《中國小學史》一書對《墨子·經說上》以及《荀子·正名篇》提出的“約定俗成”命名原則作如是解讀:“‘約定俗成’有兩層意思:在創制語詞之時,名與實之間沒有絕對的聯系,帶有任意性;一旦制定語詞用以標指特定事物,成了習慣之后,那對使用的人就有強制性了。在荀子看來,名與實的結合,既不是天生的,也不是按照個人意愿的,而是社會上約定俗成的。……如果說語言學是用語言內部結構的觀點去理解語言的科學,那末,荀子提出‘約定俗成’等原則,便是我國語言學的第一塊理論基石。”[3]36

從《中國語言學史》和《中國小學史》兩部著作對荀子“約定俗成”命名原則的解讀來看,名實之辨首先是一個語言學領域的學術問題。“在創制語詞之時,名與實之間沒有絕對的聯系,帶有任意性”[3]36,“事物的命名,無所謂合理不合理,只要人們共同約定就行了”[20]。初看這條“不講理”的原則,著實令人大跌眼鏡,難以理解,但我們務必要明白的是,《中國語言學史》《中國小學史》這兩部著作對荀子“約定俗成”命名原則的解讀是有特定語境的,是在語言學的學術范疇內的一個學術問題,不是一般意義上的“任意性”或“共同約定”。所以,我們來看看19世紀末至20世紀初的語言學家索緒爾從語言學的視角對這一問題的全面解讀。

索緒爾認為,語言學研究的基本原則之一就是“符號的任意性”。索緒爾指出:“能指和所指的聯系是任意的,或者,因為我們所說的符號是指能指和所指相聯結所產生的整體,我們可以更簡單地說:語言符號是任意的。”[4]102“事實上,一個社會所接受的任何表達手段,原則上都是以集體習慣,或者同樣可以說,以約定俗成為基礎的。”[4]103這與《荀子·正名篇》提出的“約定俗成”命名原則有著異曲同工之妙。對于“任意性”的問題,索緒爾指出:“任意性這個詞還要加上一個注解……我們的意思是說,它是不可論證的,即對現實中跟它沒有任何自然聯系的所指來說是任意的。”[4]104對于竊曲紋而言,筆者上述的考辨已經證實,“竊曲”是一個并不存在的詞語,故其也就沒有任何“所指”,也就更不是我國“周鼎”上的一種紋飾,但它卻成為當今文博考古界基本已達成共識的一種青銅器紋飾的“能指”。這充分體現了“能指”與“所指”的“不可論證”和“任意性”,也即《荀子·正名篇》所言的“名無固宜”“名無固實”[19]。但自從容庚在《商周彝器通考》一書中首次將“竊曲紋”(即名或“能指”)與其認為的15種紋飾(即實或“所指”)聯系在一起之后,“竊曲紋”這一名稱得到了學術界的廣泛認同,如《殷周青銅器通論》《西周青銅器分期斷代研究》《西周青銅器年代綜合研究》《中國青銅器綜論》《中國青銅器發展史》等著作均采納此說。在當今的青銅器研究領域,如果說起竊曲紋,學者們對其大都是清楚而明白的。由此,竊曲紋就成為一種集體性的“約定俗成”,“約定俗成以后,也就是名實相符了”[20]。

探討至此,竊曲紋的名實問題也就可以畫上句號了。不僅如此,按照《荀子·正名篇》所云:“名有固善,徑易而不拂,謂之善名。”[19]即“名稱也有好壞之分,如果說出名稱來,人們很容易知道它的意義,那就是好的名稱”[20]。以此觀之,竊曲紋不僅“名實相符”,還屬于“善名”之列。