兒童顱內動脈瘤臨床特點及個體化治療策略

楊天權

蘇州大學附屬兒童醫院神經外科,江蘇蘇州 215000

與成人顱內動脈瘤相比,兒童顱內動脈瘤更為罕見且更為復雜[1]。病變可能伴隨其他血管性疾病以及綜合征[2-3]。然而,目前人們對兒童顱內動脈瘤特點認識尚不全面,其治療常依據成人治療標準以及醫生的個人經驗。由于兒童顱內動脈瘤的復雜性以及兒童更長的預期壽命,兒童顱內動脈瘤存在更高的復發率和新生動脈瘤的風險。這些因素共同影響兒童顱內動脈瘤的治療及預后效果。本研究通過回顧文獻以及分析2013年1月至2021年10月蘇州大學附屬兒童醫院神經外科收治的19例顱內動脈瘤患者的特點、治療方案及預后效果,進一步探討兒童顱內動脈瘤的臨床特點及個體化治療策略。

1 資料與方法

1.1 一般資料

本研究回顧性分析2013年1月至2021年10月蘇州大學附屬兒童醫院神經外科數據庫。納入標準:患者<18歲;頭顱CTA、MRA或DSA證實為顱內動脈瘤。排除標準:自發性顱內出血以及自發性蛛網膜下腔出血患者,但頭顱CTA、MRA或DSA檢查未發現顱內動脈瘤。本研究獲得醫院醫學倫理委員會的批準。本研究收集19例兒童顱內動脈瘤患者,其中男11例、女8例,男∶女=1.38∶1,平均年齡6.83(1.83,9.83)歲。19例患者行CT、CTA、DSA、MR檢查。開顱夾閉8例,手術切除4例,血管內治療3例,保守治療4例;破裂出血12例,未破裂出血7例;癥狀體征:意識障礙7例,頭痛嘔吐12例,癲癇5例,肢體活動障礙2例;Hunt-Hess分級:Ⅰ級7例、Ⅱ級4例、Ⅲ級6例、Ⅳ級2例;動靜脈畸形相關動脈瘤5例,感染相關性動脈瘤2例,外傷相關性動脈瘤1例。

1.2 方法

手術夾閉:8例患者行動脈瘤夾閉,其中5例患者行開顱血腫清除的同時行動脈瘤夾閉術。動脈瘤切除:4例患者行開顱血腫清除術的同時行動脈瘤切除術。神經介入治療:2例患者采用直接彈簧圈栓塞治療;1例患者行支架輔助彈簧圈栓塞。4例保守治療。

1.3 隨訪

19例患者接受6個月至9年的隨訪,平均隨訪時間3.54(1.34,6.52)年。隨訪期間行頭顱CTA或DSA檢查。患者術后神經系統功能評估采用改良Rankin量表(mRS)。

2 結果

2.1 影像學表現

動脈瘤位于頸內動脈5例,大腦中動脈7例,大腦前動脈3例,后循環4例。單純腦內血腫4例,腦內血腫破入腦室5例,蛛網膜下腔出血6例,并發腦積水7例。

2.2 手術治療

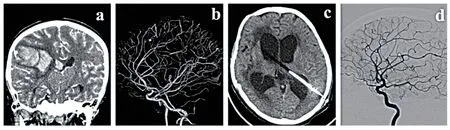

2.2.1 動脈瘤夾閉 8例患者行動脈瘤夾閉,術前后頭顱CTA/DSA檢查顯示動脈瘤消失。其中3例患者動脈瘤破裂出血,血腫破入腦室,術中行腦室外引流及血腫清除。1例患者術后出現腦積水,后行腦室腹腔分流術。8例患者中有2例出現明顯功能障礙(mRS評分2~3分),其余6例患者術后未見明顯神經系統功能障礙,預后良好(mRS評分0~1分)。見圖1。

圖1 1歲3個月男性患兒左側大腦中動脈動脈瘤夾閉前后影像學資料

2.2.2 動脈瘤孤立或切除 4例患者行動脈瘤切除。其中2例患者為感染相關性動脈瘤,既往有感染性心內膜炎病史。術前頭顱CTA檢查顯示大腦中動脈末端動脈瘤。術中清除腦內血腫的同時行動脈瘤切除術,術后患者有輕度神經功能障礙(mRS評分1~2分),見圖2。其余2例患者為腦動靜脈畸形合并動脈瘤,術中清除腦內血腫的同時行動脈瘤切除術。患者術后未見明顯神經系統功能障礙,預后良好(mRS評分0~1分)。

圖2 9歲10個月既往有感染性心內膜炎的女性患兒動脈瘤切除術前后影像學資料

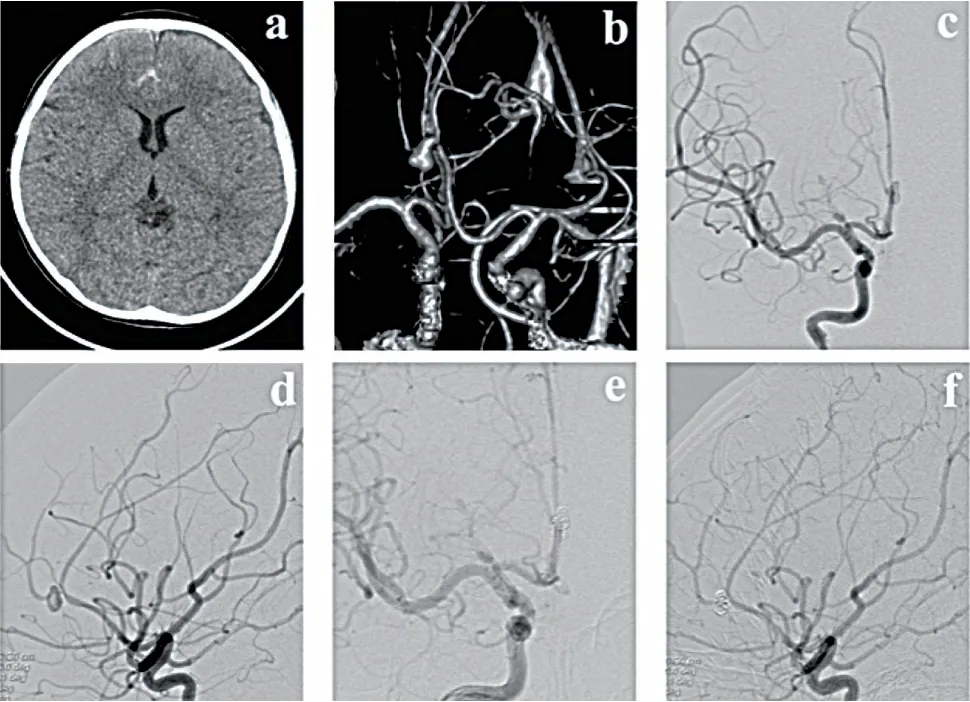

2.3 神經介入治療

2.3.1 單純彈簧圈栓塞 2例動脈瘤行單純彈簧圈栓塞術,Raymond分級Ⅰ級1例、Ⅱ級1例,術后隨訪行DSA檢查未見動脈瘤顯影。其中1例患者為外傷相關性假性動脈瘤,栓塞過程中出現動脈瘤破裂。患者術后出現腦積水行腦室腹腔分流術。患者術后無明顯神經系統功能障礙,預后良好(mRS評分0~1分)。見圖3。

圖3 7歲5個月男性患兒外傷相關性假性動脈瘤行單純彈簧圈栓塞前后影像學資料

2.3.2 支架輔助彈簧圈栓塞 1例大腦前動脈動脈瘤采用支架輔助彈簧圈栓塞治療,Raymond分級Ⅰ級,術后予以阿司匹林抗凝治療,術后半年DSA檢查未見動脈瘤顯影及載瘤動脈狹窄。患者術后無明顯神經系統功能障礙,預后良好(mRS評分0~1分)。見圖4。

圖4 9歲5個月男性患兒大腦前動脈動脈瘤行支架輔助彈簧圈栓塞前后影像學資料

2.4 保守治療

4例頸內動脈瘤患兒均為無癥狀、未破裂動脈瘤。由于家屬擔心手術風險以及術后需長期抗凝治療,決定保守治療。隨訪過程中患兒均未出現神經系統功能障礙(mRS評分0~1分)。

3 討論

兒童顱內動脈瘤并不常見,占所有顱內動脈瘤的1%~7%,好發位置為前循環,多見于頸動脈末端,大腦中動脈分叉和頸內動脈海綿竇段也常受到影響,后交通動脈和前交通動脈的發生率較少[4-5]。相關研究發現后循環顱內動脈瘤占兒童顱內動脈瘤的1/5~1/3[6-8]。本研究納入的19例病例中,頸內動脈5例(26.32%),大腦中動脈7例(36.84%),大腦前動脈3例(15.79%),后循環4例(21.05%),與文獻報道基本一致,但由于病例數較少,其結果需進一步擴大樣本或多中心聯合進一步驗證。

文獻報道兒童顱內動脈瘤主要以頭痛嘔吐以及蛛網膜下腔出血多見[9]。本研究中蛛網膜下腔出血6例(31.58%),單純腦內血腫4例(21.05%),腦內血腫破入腦室5例(26.32%),并發腦積水7例(36.84%),頭痛嘔吐12例(63.16%),意識障礙7例(36.84%),癲癇5例(26.31%),肢體活動障礙2例(10.53%)。與成人相比,兒童顱內動脈瘤破裂出血常并發腦積水。隨著影像學技術的不斷發展,無癥狀的兒童顱內動脈瘤檢出率較前有所增加,本研究中同樣發現4例無癥狀顱內動脈瘤患者。兒童因蛛網膜下腔出血導致腦血管痙攣較成人少見,大部分蛛網膜下腔出血的患者預后良好,這主要是因為兒童具有更高的血流量及更強大的軟腦膜側支血管供應。

目前對于兒童顱內動脈瘤治療時機及治療方式的選擇尚無統一方案,大部分神經外科醫生或神經介入醫生對于兒童顱內動脈瘤治療都是依據成人動脈瘤的治療方案以及個人治療經驗。鑒于兒童顱內動脈瘤的罕見性和復雜性,多學科的協作對于兒童顱內動脈瘤最佳治療是至關重要的。兒童顱內動脈瘤的治療最好由一組小兒神經外科醫生、成人腦血管外科醫生和神經介入醫生共同參與,確定兩個問題:是否干預及如何干預。目前來說,對于無癥狀的兒童顱內動脈瘤,選擇積極手術治療還是臨床隨訪尚無相關治療指南,需要依據患者個體情況而定。

兒童顱內動脈瘤的治療是選擇顯微手術夾閉還是選擇血管內栓塞治療主要取決于在治療動脈瘤的同時還要保證載瘤血管通暢。

開顱顯微手術夾閉是治療顱內動脈瘤最為有效的方法,同時復發率較低,但15%的患者有術中動脈瘤破裂,30%~35%有病死風險[10]。本研究中8例行動脈瘤夾閉,無1例病死,隨訪過程中未見動脈瘤復發,其中3例患兒動脈瘤破裂破入腦室,術中行腦室外引流,行血腫清除術的同時行動脈瘤夾閉術;1例患者術后出現腦積水,后行腦室腹腔分流術。

血管內治療動脈瘤的治愈率僅次于顯微手術。本研究中3例患者行血管內介入治療,其中2例患者采用單純彈簧圈栓塞術,1例患者采用支架輔助彈簧圈栓塞術。術后隨訪過程中1例動脈瘤顯影。動脈瘤破裂、腦卒中和夾層是血管內介入治療的主要風險,此外其還有較高的復發風險[11]。與單純彈簧圈栓塞相比,支架輔助彈簧圈栓塞能達到更好的致密栓塞效果,術后復發率低。但患者術后需要抗血小板治療,可能帶來出血以及血栓栓塞風險。

對于一些兒童顱內動靜脈畸形合并的動脈瘤以及感染相關的血管末梢動脈瘤行手術切除效果較好。本研究中4例行動脈瘤切除,隨訪過程中未見動脈瘤復發及新生動脈瘤產生,其中2例患者為感染相關性動脈瘤,術中清除腦內血腫的同時行動脈瘤切除術,其余2例患者為大腦動靜脈畸形合并動脈瘤,術中在切除腦動靜脈畸形的同時切除動脈瘤。然而,載瘤血管犧牲有以下風險:局部灌注不足,可能導致局部缺血;顱內其余血管的血流動力學壓力負擔增加,可能會導致顱內其他地方重新發生動脈瘤[12-13]。因此,是否采用動脈瘤孤立或切除,醫生應充分權衡利弊,與患者家屬進行詳細溝通。

迄今為止,對于兒童顱內動脈瘤,顯微外科手術與血管內介入治療效果哪個更具持久性與穩定性仍然缺乏長期隨訪的前瞻性研究。Sanai等[14]通過一系列臨床研究對比了兒童顱內動脈瘤的顯微手術與血管內治療的效果,其結果顯示顯微外科治愈率明顯高于血管內治療,血管內治療顱內動脈瘤復發率在20%~40%。血管內治療后新的動脈瘤發生率較高,可能與血流動力學紊亂相關,與本研究結果一致,本研究中63.16%兒童顱內動脈瘤采用顯微外科手術治療,術后未見動脈瘤復發,15.79%患者采用血管內治療,治療有效率為66.67%。然而,Kakarla等[15]研究表明,在治療兒童顱內動脈瘤的過程中,顯微外科手術的效果與血管內治療的效果相當。因此,兒童顱內動脈瘤治療的最佳方式目前仍然存在爭議。

綜上所述,兒童顱內動脈瘤好發于前循環,后循環少見。兒童顱內動脈瘤以蛛網膜下腔出血為主要表現,常并發腦積水。目前,臨床在兒童顱內動脈瘤治療策略的制訂和治療方法的選擇上面臨著巨大的挑戰,需要全面考慮患者的病變特點和仔細權衡干預措施所帶來的風險和益處。其治療策略的制訂、治療方法的選擇和應急處理方案應該由神經介入專家、神經外科醫生、影像科醫生等多學科團隊共同討論,根據患者和動脈瘤特點為其提供最佳的個體化治療。