毛澤東:抗日的一切,生活的一切,實質上都是農民所給

姻陳 鈺

陜甘寧邊區財政困難

全國抗戰爆發初期,陜甘寧邊區政府根據《中國共產黨抗日救國十大綱領》的基本精神,確定了“休養民力”,恢復與發展人民經濟的政策。邊區政府成立之初的1937年至1940年,邊區的財政來源主要是依靠外援。外援有兩部分,一部分是國民政府發給八路軍的軍餉,一部分是海外華僑和進步人士的捐款。1938年日軍占領武漢后,日本開始改變侵華策略,逐步將其主要的軍事力量轉向各敵后抗日根據地,中共中央所在地陜甘寧邊區自然成為了敵人的重點打擊對象。幾乎與此同時,國民黨也開始加強對陜甘寧邊區的經濟和軍事封鎖。這一時期依靠外援的陜甘寧邊區,財政遇到了嚴重的困難。

抗日戰爭是一場艱苦的持久戰,更加需要支持長期抗戰的經濟力量。保證戰時給養,及時的抗戰動員尤其是生產動員是至關重要的。增加生產與糧食的收成,是保證抗戰勝利的必要條件之一,也是保證抗戰勝利的基礎。

農村是人民抗日的廣闊天地,共產黨領導的軍民進行持久抗戰所需要的財力、物力、人力,主要來自農村,取自農民。在當時條件下,不但軍民日常生活中最迫切需要的吃飯、穿衣等問題要靠農產品(糧食、蔬菜、肉類、植物油、動物油、棉花、麻、柴火、木材等)來解決,就連其他日常生活所必需的工業品(醫藥、文化用具、煤油、肥皂、布匹等),也只能用農產品進行貿易來換取。同時,滿足軍民需要的手工業(紡紗、紡毛、織毛線衣、做鞋、抽絲、卷煙、磨粉、碾米、挖炭、鋸木頭等)以及較大的輕工業(紡織業、被服業、皮革業等),也必須由農業提供足夠的原料和糧食。

毛澤東在領導人民進行抗日戰爭和生產建設時,十分重視農業在國民經濟中的作用。他強調:“抗日的一切,生活的一切,實質上都是農民所給。”所以,要進行經濟建設、發展生產事業,就應讓農業領先,農業生產的主要任務就是增產糧食。要想實現糧食產量的大面積增加,最直接的做法就是“加緊春耕”。

“一顆糧食,一線生命;一顆糧食,一份抗戰力量”

1938年春耕前夕,邊區建設廳在《關于春耕運動工作的討論提綱》中要求大量開墾荒地。《新中華報》也發出“為了保證戰時生產品的自給,爭取持久抗戰最后的勝利,各級政府應切實發動全邊區人民熱烈地起來準備與進行春耕工作,以發展邊區的農業生產,改善人民生活與充實抗戰的供給”的社論。并且指出今年(1938年)春耕的中心任務是:一、擴大耕地面積,改良土地與耕種方法,增加糧食產量。二、大量發展農村副業,以保證多種國防工業的原料。

同時,邊區政府也發布了訓令,命令各級政府發動人民群眾廣泛開展春耕運動,全面動員群眾。各地在接到“開展春耕運動”的指示后,陸續成立了春耕委員會。為了激發農民的生產積極性,黨開始實行減租減息政策。減租減息后,大家都說“生產的心有勁了”。

為了廣泛傳播春耕的重要性,共產黨利用報紙、雜志等工具和多種宣傳手段,廣泛宣傳春耕的意義。《新中華報》指出,“春耕是目前抗戰動員最重要的一部分,軍隊的給養靠著春耕的收獲,戰時人民生活的改善靠著春耕的成就,我們沒有理由對于春耕工作采取忽視的態度”。1938年,《抗戰大學》雜志第1卷第6期,刊登了題為《春耕運動與從軍運動》《春耕運動之重要意義》的文章;《戰斗》《群眾》《時代》《抗戰月報》等雜志,也廣泛宣傳春耕運動。

共產黨利用各種方式,不斷提出動員人民參加春耕運動的口號,如“加緊春耕工作”“放松了春耕,就等于放松了消滅敵人”“完成春耕任務、保證戰時糧食給養”“緊急動員起來到春耕戰線上去”“一顆糧食,一線生命;一顆糧食,一份抗戰力量”等口號。各地組織也紛紛提出相關的動員口號。工會提出“必須發動每個人進行開荒”“發揮工人階級在春耕工作中的前鋒作用”“每個工人都要開一坰到兩坰的荒地”;婦女委員會提出“動員全邊區的婦女參加到生產戰線上來”“婦女要參加抗戰、參加生產”。在青年中,同樣號召“青年應該站在春耕的前線,成為春耕運動中的模范”,“不讓一個青年站在生產戰線的外面”;在軍隊中(八路軍及地方武裝),常常在星期六舉行“禮拜六的勞動”。同時,各地宣傳隊還采用了其他老百姓喜聞樂見的宣傳方式進行動員,如秧歌隊、民謠、小調、書報等。多種宣傳手段并行,在大街小巷、人流密集的村莊、學校等地廣泛傳播開展春耕運動。

為了提高對春耕工作的重視程度,1938年5月5日,陜甘寧邊區政府發布《邊區建設對于今后春耕運動工作意見之提綱》,再次重申要進行廣泛的宣傳教育,強化春耕運動的意義與群眾發展的信心,同時提出實現春耕運動的具體口號:

1.大量開荒,保證不荒一坰耕地

2.改良種法,多施肥料增加糧食產量

3.提早耕種,多種糧瓜菜等防止春荒

4.多種工業原料,棉花等類

5.多喂豬改良人民生活

6.發展畜牧,養羊、牛、馬、驢等

7.在適宜修水利的地方多修水利

8.廣泛的進行植樹(保留原有森林)

這八個中心口號,言簡意賅、直截了當地說明了春耕運動的核心工作。不僅提出要大量開荒,把閑置、廢棄的土地利用起來生產糧食,改良落后的種糧方式,還提出要發展畜牧養殖業、興修水利、廣泛植樹,全方位地進行春耕運動,這是動員群眾積極生產的具體操作口號。

“大家合伙去勞動,集體力量賽海龍。集體力量大如山,我們就把荒地翻”

在“開展春耕工作”“提高生產熱忱、努力加緊春耕、充實戰時經濟”“今年的春耕是戰斗的春耕”等號召下,各地群眾積極加入到春耕運動中來。人們齊聲歌唱著“大家合伙去勞動,集體力量賽海龍。集體力量大如山,我們就把荒地翻”,開始了向大自然要地、要糧、要棉的生產活動。

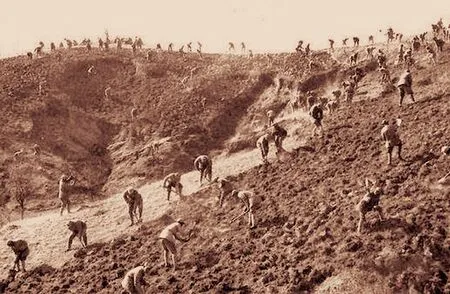

在山地上大量開荒的人民群眾

《新中華報》對群眾積極耕作的熱情場面是這樣描述的:“沒有一個人(有勞動力的)是站在運動以外的,就是小腳婦女也積極進行耕作,如東二區三鄉張玉英開荒地三坰,二鄉陳桂蘭開荒地二坰,而中區大部分婦女均開了荒地,其余就是不能耕種的,最少是在協助其丈夫送糞、打土等比較輕一點的做工。兒童們組成了很多宣傳隊,鼓動他們的爸爸媽媽哥哥努力春耕,同時也參加拾糞隊,收集大量肥料。每一個男女老少均成為春耕運動中有力的一員。所以在春耕運動最緊張的時候,你出去看一看,漫山遍野的男女小孩們在土地上勞動著。”

學校的學生,如安塞縣邊區中學在“爭取一千坰土地,一年不吃公糧”的口號下,除年齡幼小學員外,參加勞動者共240人,照240個勞動力及所種地數計算,全校食糧不但能自給而且有余。其他如生產合作社養雞飼畜等也都有布置。該校師生一向對勞動頗為積極,對此次生產運動的情緒更為熱烈。

婦女在“加緊春耕運動”的口號下積極進行春耕。在這場運動中,婦女開荒耕種的熱情絲毫不比男人差。比如在志丹縣,一、二區婦女大部分都參加了春耕,同男子一樣參加了勞動。尤其是一區五鄉的一位婦女有60多歲,也參加了春耕。同樣,許多有小孩子的婦女,均熱烈進行春耕,足證志丹縣婦女的勞動熱忱。

在春耕運動進行的第二年,在婦女勞動的動員上,邊區各專區最高的百分比,竟達到全體婦女勞動力的75%(五專區)。婦女以前所未有的熱情擁進生產戰線,積極進行生產勞動,提高了自己的生產地位、實現了自身價值。

同時,為了使士兵在前線專心打仗,為了政府工作人員能夠刻苦從公,共產黨還專門號召要“代耕抗日軍人家屬的土地”“代耕政府工作人員的土地”。群眾在號召之下,組織了義務耕田隊,代替他們耕種收割。就連牢獄里的犯人也主動承擔開荒任務。由于勞動人數的增加,各地還成立了各種勞動組織,如勞動互助組、老漢兒童雜物班、義務耕田隊、婦女生產小組等。這些勞動組織不僅社數眾多,而且社員人數也十分龐大。

為了提高群眾春耕的熱情,多地還發動了生產競賽,推動民眾參加生產。他們利用競賽方式,在個人與個人、村與村、鄉與鄉、區與區之間訂立競賽條約,人民群眾春耕生產的積極性被廣泛調動起來,一致為了能百分之百實現春耕計劃而努力。

在競賽的過程中,還創造了很多農業模范區鄉。比如在慶環分區,創造了1個模范鄉、3個模范村,涌現出21名勞動英雄。為了鼓勵人們積極開荒和難民開荒,邊區政府同時規定:公荒誰開歸誰;私荒本人不開,讓難民開。

陜甘寧邊區的春耕運動取得了很大的成績,克服了嚴重的財政經濟困難

在“開展春耕運動”等一系列口號的積極倡導下,邊區的人民群眾以高漲的熱情參加春耕。他們不僅把很多擱置的荒地變成了產糧的寶地,還發展多種畜牧養殖,僅半年時間就取得了一定的成績。1938年7月,該年度的春耕任務圓滿結束。

首先,在開荒面積上:各地實際的開荒面積均不同程度地超出原定計劃。僅在半年的時間里,陜甘寧邊區總共超過原定計劃118481畝。邊區各機關如法院、保安處、秘書廳、教育局等單位也在開荒方面取得了很大的成績,圓滿地完成了指定的任務。

其次,在修水地與植樹方面也取得了可人的成績:1938年,陜甘寧邊區修水地1600余畝,比上年增加800畝;邊區全年植樹457190株,比上年增加157000余株。植被的大面積增加,不僅在一定程度上緩解了邊區水土流失的現象,而且提高了土地質量、增強了水分循環,還為工業的生產提供了原材料的供應,促進了工業的發展。

再次,在植棉和畜牧方面:雖然邊區土地條件惡劣,但植棉依然完成了19717畝,超過了原定計劃14017畝。棉花的豐收為邊區軍民的制衣提供了原材料,緩解了邊區軍民穿衣難的問題;在畜牧方面,禁止了宰殺母羊,保證耕牛、馬、驢等一切牲畜下崽。所以,畜牧數量也有了很大提高。

在“開展春耕運動”口號提出的半年內,邊區人民不僅完成了原定計劃,而且遠遠超過了原定目標。

總之,全國抗戰初期陜甘寧邊區的人民群眾在一系列口號動員下,積極展開春耕運動。在黨政機關、工農群眾、部隊、學校的共同努力下,陜甘寧邊區終于克服了嚴重的財政經濟困難,為鞏固民主政治,支持敵后長期抗戰,爭取抗日戰爭的勝利,奠定了物質基礎,壯大了革命力量,并對革命勝利后陜甘寧邊區的經濟建設產生了重大而持久的影響。■