白湖亭河水生態系統修復方案分析

林 航

(首創生態環境(福州)有限公司,福建 福州 350026)

隨著我國經濟社會的發展,工業廢水和生活污水的排放量急劇增大,大量工業廢水和生活污水排放到城市河道,引起水質惡化,甚至出現黑臭現象[1]。城市黑臭水體不僅給群眾帶來了極差的感觀體驗,也直接影響著群眾的生產生活[2]。在此背景下,國務院發布了《水污染防治行動計劃》,提出了“城市黑臭水體總體得到消除”的控制性目標[3],并開展了一系列黑臭水體整治專項行動。

在政策的引導下,黑臭水體治理取得了巨大的成效,但仍存在水體“復黑臭”現象,這是由于絕大多數的治理方案關注水體表面的感觀修復,忽視了對水體深層生態系統的修復,導致整體治理效果不佳[4-5]。通過構建完整的水生態系統,可全面治理水環境污染,消除黑臭并使水體恢復生態自凈功能[6]。本文以福州市龍津陽岐水系中的白湖亭河道為例,對其水體生態修復方案進行分析,以期為其他黑臭水體生態修復項目提供思路。

1 白湖亭河基本情況

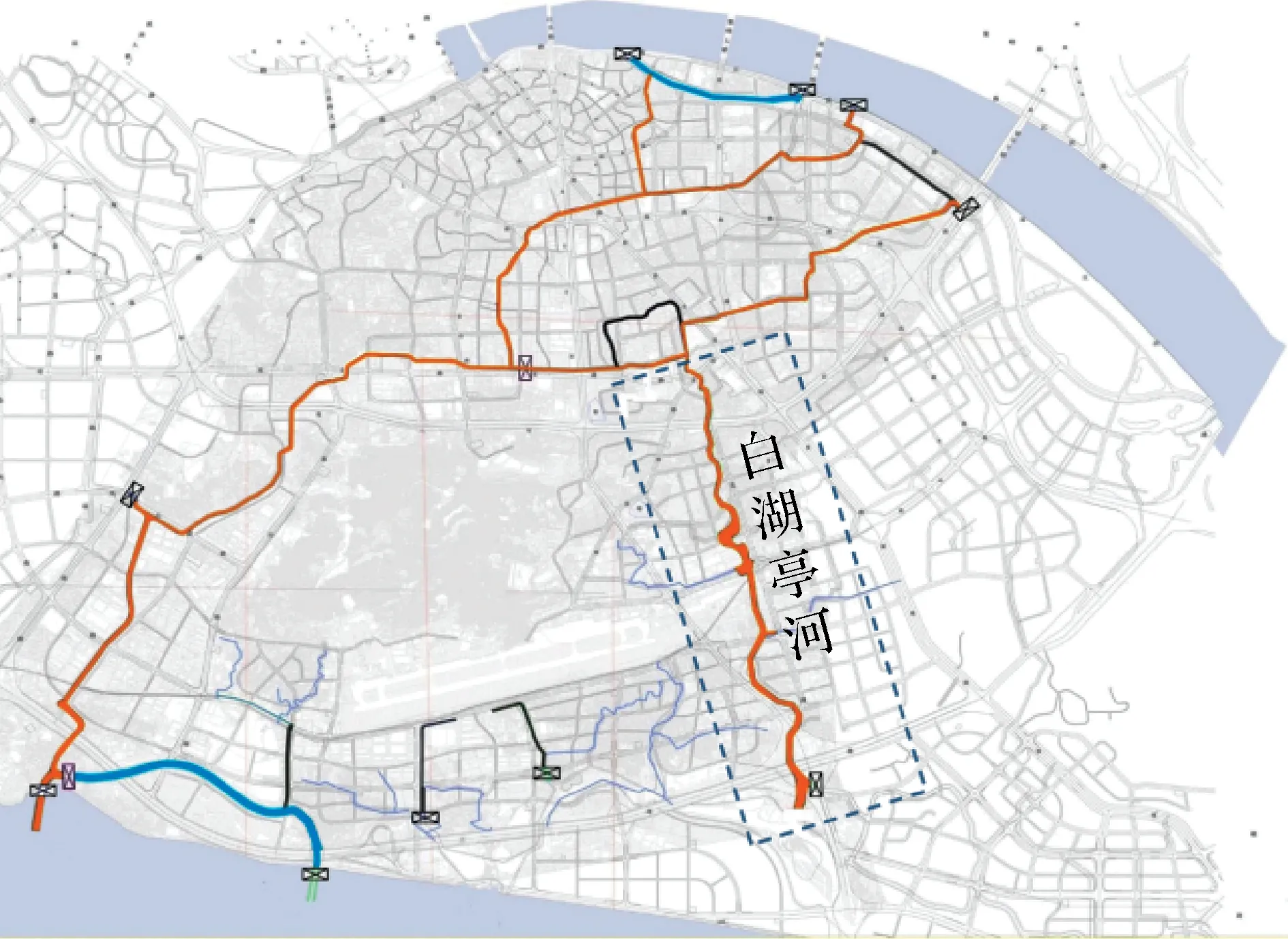

白湖亭河位于福州市倉山區和高蓋山片區,北起躍進河流,經南二環路、潘墩路、南三環路最終匯入義序河螺城段。白湖亭河長4.490km,河底高程2.5~3.2m,河寬8~30m,白湖亭河水系見圖1。白湖亭河兩岸為農田和工業廠房,污水直排口眾多,導致白湖亭河水質極差,整治前的水質情況(2017年6月)見表1。

圖1 白湖亭河水系

表1 白湖亭河整治前水質情況

2 白湖亭河水生態修復思路

白湖亭河是陽岐龍津水系的區域內河,屬于流動性水體。造成白湖亭河黑臭的主要原因是市政管網建設不完善,周邊的生活污水、初期雨水直排入河,造成水體的外源污染。同時,河道水動力不足,調水換水效果差,污染物長期積聚,通過沉降或微粒的吸附作用進入水體底泥,造成水體的內源污染。要想徹底修復水體生態系統,修復方案必須分“兩步走”:先消除內、外污染源,再進行生態系統改造。因此,一方面要先阻止未經處理的污水排入河流,以及消除河道自身的污染源;另一方面要與其他生態修復手段協同作用,改善水體環境,提升水體的自凈能力,才能確保白湖亭河水體黑臭不“復發”。

外源修復通過打造生態活性水岸,對直排入河的污水和雨水進行截留和緩沖,同時對河道駁岸進行改造,提高調水、換水能力。內源修復通過底泥改良及凈化技術,引入微生物分解底泥污染物。在內外源修復消除污染源的基礎上,繼續構建良好的水體環境,通過增加曝氣設備和河道微地形改造,增加水動力,提高水體含氧量,改善水體動植物生長條件。最后通過在河道種植沉水、挺水、浮水三維水生植物提升水體自凈能力,進一步提升水體環境,從而實現白湖亭河水體生態的徹底修復。

3 白湖亭河水生態修復方案

3.1 內外源污染治理方案

3.1.1 生態活性水岸工程

打造生態活性水岸是解決白湖亭河外源污染的關鍵。生態活性水岸在滿足消除黑臭、防洪排澇、水資源調度等功能的前提下,融入生態河道的設計理念與技術,提高河道水體交換的能力,保護河道兩側自然植被,增加濱水動植物的生長,改善河網水質,加強河道的整體生態功能[7]。

白湖亭河河道岸線布置在滿足泄洪能力要求的前提下,盡量遵循隨彎就彎、寬窄自然、河坡平緩、跌宕起伏的岸線布置原則。根據現場勘踏,白湖亭河道無完整駁岸結構,兩岸違建侵河現象普遍存在,河道淤積嚴重,護岸設計主要是針對白湖亭河道進行開挖和護岸結構新建。白湖亭河位于城區內,在城市化建設過程中未預留足夠的河道用地空間,河道寬度較窄,且兩岸房屋密集,拆遷工作難度較大,無法按照規劃河道藍線進行建設。該河道只需滿足2年一遇排澇標準,因此采用梯形斷面型式。斷面采用生態袋護坡,坡腳采用松木樁加硬質結構護坡,木樁梢徑120~130mm,并與橫向木樁綁扎,形成穩定的整體結構;生態袋內填種植體,并進行適當的綠化景觀處理,實現親水與環保。

白湖亭河河道現狀及周邊的工程實施條件均滿足生態活性水岸的構建要求,且全河段河道外源污染負荷較嚴重,因此方案擬定在白湖亭河全河段實施生態活性水岸改造工程,共建造生態活性水岸2129m3。將白湖亭河沿岸未能截留的雨水與市政尾水導入生態活性水岸,經過初級水質凈化后排入河道。同時生態活性水岸可有效攔截城市降雨徑流,有效削減面源污染,對水體中主要致黑臭污染物(總氮、總磷、硫化物)有明顯的削減效果。白湖亭河生態活性水岸治理前、后效果對比情況見圖2。

圖2 白湖亭河生態活性水岸治理前后對比

3.1.2 底泥改良及凈化工程

底泥改良及凈化工程是解決白湖亭河內源污染的核心措施。白湖亭河由于長期污染,河道底泥污染負荷大、富營養化嚴重,為根治黑臭,恢復水體生態,需對白湖亭河道底泥進行改良與凈化。底泥改良技術可在基本不破壞水體底泥自然環境的條件下,對富營養化的底泥進行降解和修復。能夠在激活原有底泥環境中的土著微生物的同時,引入多種特效微生物及其生長所需要的營養來提高生物活性,因而可在原地快速分解黑臭污泥中的多種污染物,減少底泥內源污染。

底泥改良及凈化技術主要采用水體凈化劑將微生物通過載體沉淀到河底,分解去除水底的氨、亞硝酸鹽、硝酸鹽、硫化氫、含硫合物等成分和病原菌,去除淤泥、凈化水質、水體增氧[8]。水體凈化劑在投撒后可沉入水底,覆于污泥表面,源源不斷地向水體釋放微生物,可對底泥起到長久的改善作用[9-10]。水體凈化劑投撒一段時間后,原生種質生物開始生長,進而出現水草和水生動物,水生態環境逐漸恢復。水體凈化劑具有在河道底部固著的能力,即使在流動水體中也不易流失。

對白湖亭河底污染釋放嚴重、污染沉積層較厚的區域采用生態活性污染隔離毯凈化技術,可隔離嚴重污染的底泥污染源,遏制污染物釋放;減少河底清淤工作量和污泥處理量;創造河底生物活性環境,消減氮、磷、硫化物等導致河流黑臭的污染物,提高溶解氧含量,改善河流生態效果顯著;在水流流動條件下,改善河流水質。生態隔離毯具有覆蓋隔離污染底泥效果均勻穩定、抗御水流沖蝕能力強、工程施工便利等特點。

治理方案為:在白湖亭河全河道投撒水體凈化劑,同時在重點河段鋪設生態隔離毯。白湖亭河底泥改良的效果見圖3。根據白湖亭河的長度與寬度,確定投撒密度為150~200g/m2,總投撒量為17.77t,生態隔離毯的鋪設面積為10500m2。

圖3 白湖亭河底泥改良的效果

3.2 水體環境改善方案

3.2.1 曝氣增氧工程

恢復水體耗氧-復氧平衡、提高水體溶解氧濃度是水生態恢復的前提。當水體內供氧和耗氧失衡時,水體缺氧乃至厭氧條件下污染物會轉化并產生氨氮、硫化氫、揮發性有機酸等惡臭物質以及鐵、錳、硫化物等黑色物質。曝氣增氧是水體增氧的主要方法,能快速提高水體溶解氧,使水體環境在短期內由厭氧發酵轉化為好氧反應,為好氧微生物與植物聯合凈化污染物提供了先決條件[11-12]。

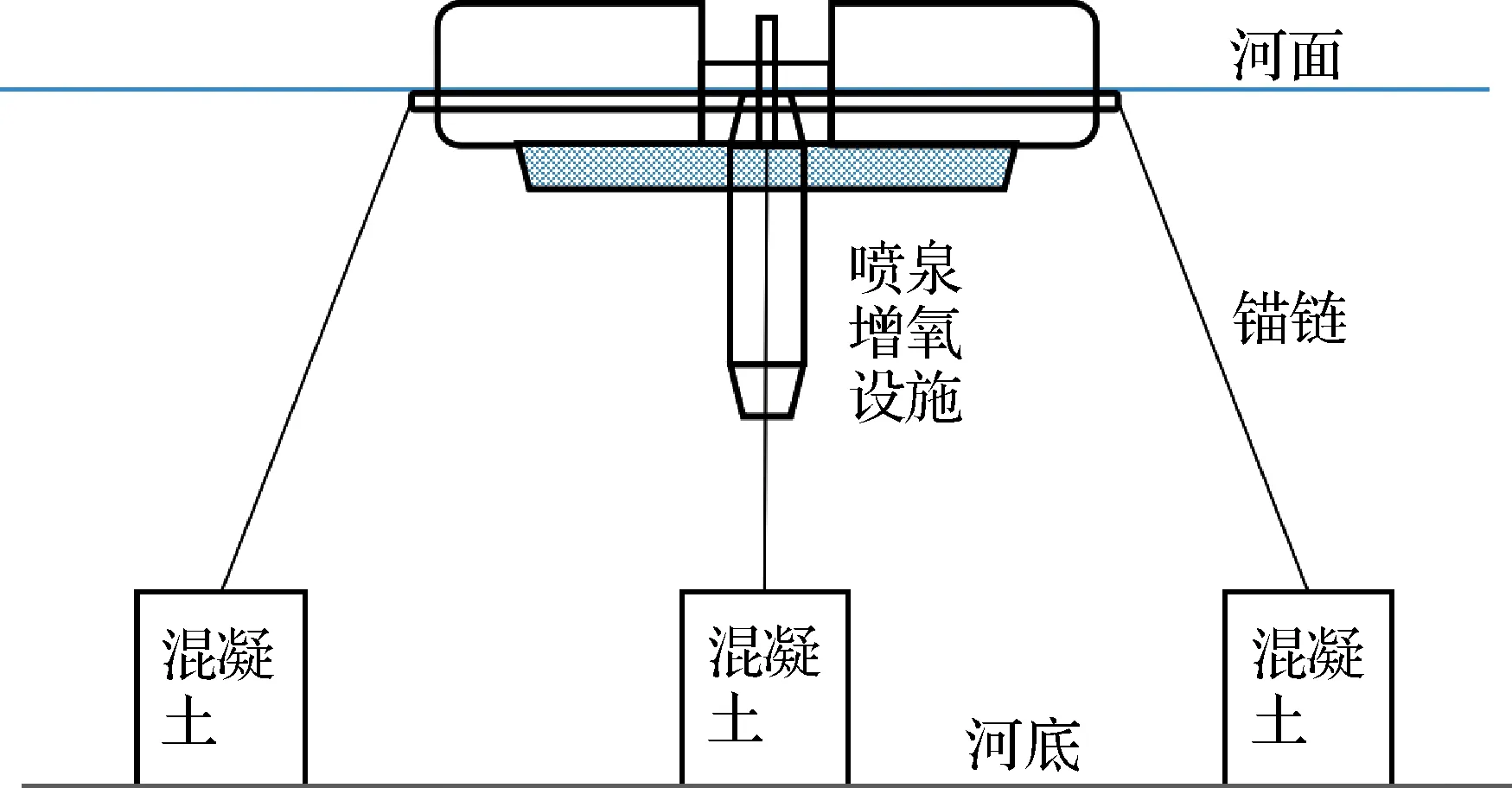

方案擬采用景觀噴泉曝氣增氧技術(見圖4)為河道內水體增氧,同時曝氣也可以適當改善水體的水動力,提高水體的自凈能力。

圖4 景觀噴泉示意圖

在白亭湖河共布設景觀噴泉曝氣設備6臺:10.0kW機器2臺,2.2kW機器4臺,控制方式為PLC自動控制,實現設備開啟關閉自動化控制,減少人為維護。控制電纜沿河岸布設,外敷設DN40、DN50、DN80、PVC材質穿線管保護,動力電源取電遵循就近原則。現場實施效果見圖5。

圖5 景觀噴泉現場實施效果

3.2.2 河道微地形改造工程

對白湖亭河部分河段實施河道地形改造工程,使水生植物及微生物能夠正常生活繁衍,為下一步河流水生態初步修復及未來河流水生態系統的恢復提供條件。通過在河底合理地構造深潭淺灘,使河水在適宜的河道內流動時能夠呈現紊流態,形成天然的曝氣機制,使河流在沒有人為曝氣的情況下能夠自然地提高水體溶解氧含量。采用格賓石籠、塊石等對河道地形進行改造,總體改造面積約為53000m2。

3.2.3 水生植物系統修復

水生態系統最關鍵的一個組成部分是水生植物,由于水環境與陸地土壤不同,水生植物的根可以蔓延無阻,根端不易受傷,同時水生植物無根冠、無根毛,整個根的表皮細胞都有吸收功能,且內部結構中儲氣組織發達,因此水生植物在水中可直接吸收營養和水分,對水環境高度適應。

水生植物可以吸收富營養化水域中的氮、磷,以供其生長發育,再通過植物收割,使水體中氮、磷物質降低。另外,水生植物可以通過根部呼吸將氧釋放到沉積物中,影響沉積物的化學特性,促進植物對礦物質元素的吸收,減少沉積物中的礦物質元素,從而提高水體質量[13-14]。通常根據不同生態類型的水生植物的凈化能力及其微生物特點,設計采用由挺水、浮水、沉水植物及根際微生物等組成的人工復合生態系統[15]。挺水植物,如千屈菜、花葉蘆竹、花葉美人蕉等,以吸收水中的富營養物碳、氮為生,可消除水域中的富營養成分,大量種植挺水植物可加速對于營養鹽成分的吸收和凈化,從而降低水域中的富營養元素。沉水植物,如馬來眼子菜、黑藻、苦草等,通過光合作用,使水中溶解氧快速增加,每畝沉水植物相當于一臺增氧機。浮水植物,如睡蓮、荇菜,阻止了底泥上翻,同時枝葉表面積很大,能有效吸附和沉降水中的浮泥、藻類等懸浮物,從而使水體透明度大大提高。

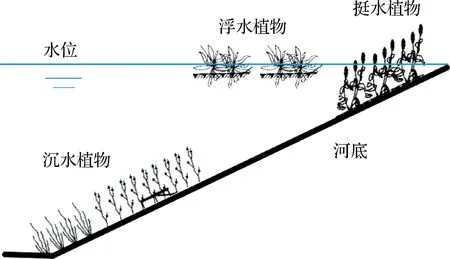

結合白湖亭河常水位較低及水深、河道流速等實際情況,方案以種挺水植物為主,輔以沉水和浮水植物。為修復河流水生植被系統,方案擬定在淺水區域水深小于0.5m范圍內構建挺水植物帶,在水深0.5~1.0m范圍內構建浮水植物帶,大于1.0m水深范圍構建沉水植物帶,見圖6。挺水植物帶300m2,浮水植物帶6200m2,沉水植物帶36000m2。現場實施效果見圖7。

圖6 水生植物種植斷面示意圖

圖7 白湖亭河水生植物種植效果

3.3 治理成效

通過打造生態活性水岸和采取底泥改良及凈化的內外源污染治理措施,白湖亭的黑臭污染基本消除。在水生態系統改善方面,采用了曝氣增氧、河道微地形改造以及種植水生植物的聯合技術。因此,在內外源治理方案和水體環境改善方案的協同作用下,生態系統恢復良好。整治后的水質情況(2021年6月)見表2。整治后,白湖亭河的水體透明度由治理前的23cm提升至51cm,從感觀上說明水體整體由黑臭往清澈改變。水質指標COD由治理前的111mg/L降至35mg/L,去除率為68%;氨氮由30.30mg/L降至1.76mg/L,去除率為94%;TN、TP、SS、BOD5均有明顯的降低,去除率分別為94%、91%、76%、56%。此外,白湖亭河自凈能力、抗干擾能力也明顯增強,即使在少量污水溢流的情況下,其水質仍能達到地表水Ⅴ類標準。

表2 白湖亭河整治后水質情況

4 結 語

水生態修復是黑臭水體治理中的最后一環,也是評價黑臭水體治理成效的重要指標,與水體系統恢復的穩定性直接相關。在實行水體生態修復前,要根據每條河道的特點,系統分析其黑臭水體水質、水量特征及污染物來源,在“截污控源”基礎上,結合環境條件與控制目標,篩選技術可行、經濟合理、效果明顯的技術方案,確定最終的水生態修復技術路線。

白湖亭河的水生態修復方案為:先通過打造生態活性水岸和底泥改良及凈化消除內、外污染源,再通過曝氣增氧、河道微地形改造以及種植水生植物技術的聯合實施對其生態環境進行改造提升。修復后,白湖亭河自凈能力明顯增強,水質情況顯著提升,各指標均符合地表水Ⅴ類標準,水體生態環境基本恢復。