福建省澇區排澇模數分布規律分析研究

林明財 陳 瓊

(福建省水利規劃院,福建 福州 350001)

福建省地處東南沿海,臺風、暴雨等極端天氣頻發,是太平洋臺風登陸的主要門戶之一,受西北太平洋副熱帶高壓帶南北跳動導致的雨帶移動和武夷山脈抬升的共同影響,暴雨時間較長、強度較大,容易引發洪澇災害,為全國洪澇災害易發區,根據暴雨成因,全省可分東部臺風暴雨洪澇區和西部非臺風暴雨洪澇區。

本文在福建省澇區區劃及澇區等級評判方法研究[1]的基礎上,對全省2191個六級澇片進行水文水利計算,得出各澇片不同頻率的排澇模數,并以18個三級區為研究對象,結合福建省內各澇區的排澇模數及其澇區屬性,對排澇模數的分布規律進行統計分析研究,繪制全省澇區排澇模數圖,為福建省治澇研究、規劃、設計等提供參考。

1 福建省澇區分布

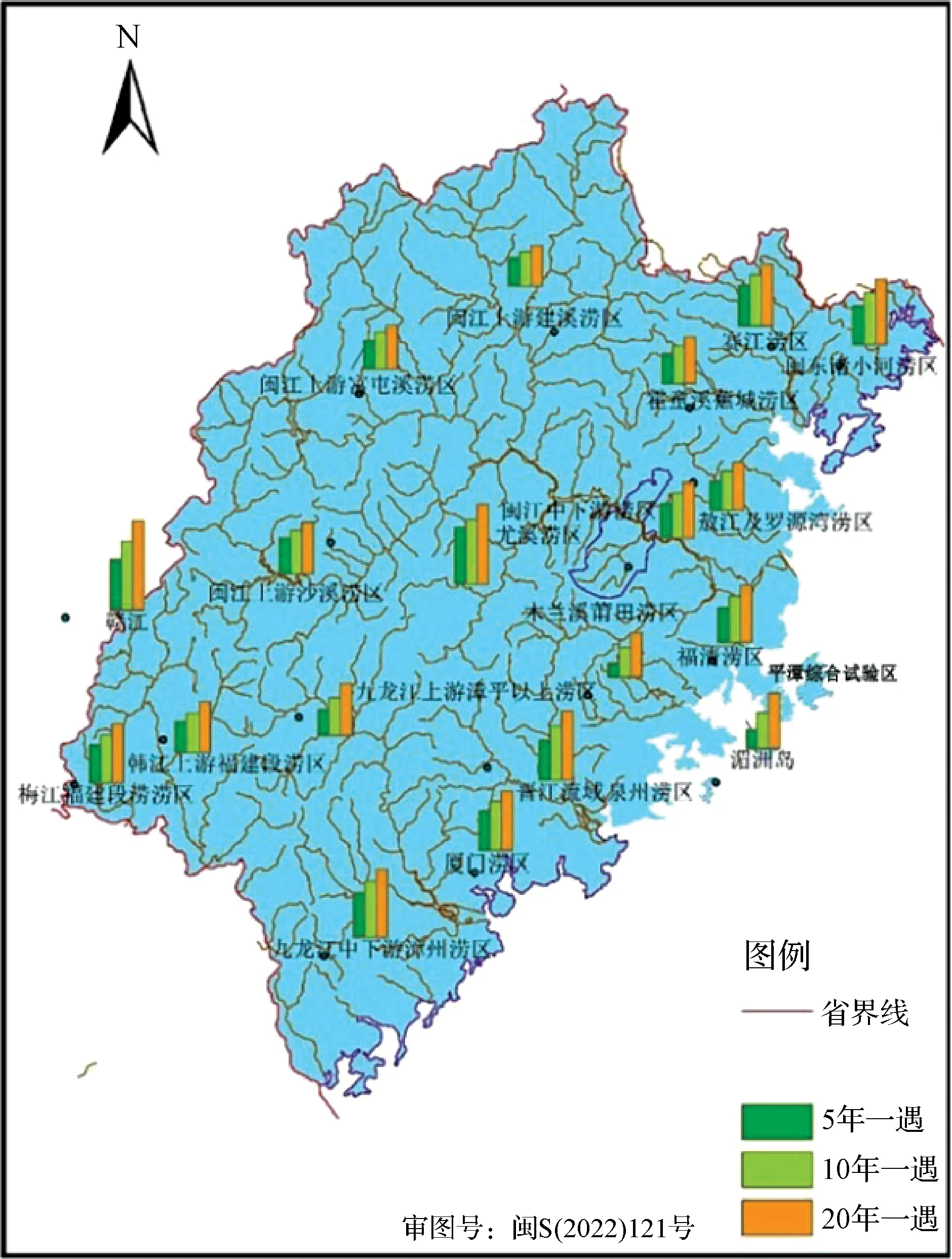

福建省一級澇區2個:珠江三角洲及東南沿海地區、長江中游平原區;二級澇區6個:閩東諸河區、閩江流域澇區、平潭綜合實驗區澇區、閩南諸河澇區、韓江和贛江;三級澇區18個:閩東諸小河澇區、賽江澇區、霍童溪蕉城澇區、敖江及羅源灣澇區、閩江上游建溪澇區、閩江上游富屯溪澇區、閩江上游沙溪澇區、閩江中下游澇區、福清澇區、木蘭溪莆田澇區、晉江流域泉州澇區、廈門澇區、九龍江上游漳平以上澇區、九龍江中下游漳州澇區、韓江上游福建段澇區、梅江福建段澇區、贛江上游福建段澇區、平潭綜合實驗區澇區[1-2]。三級澇區分布見圖1。

圖1 福建省三級澇區分布

根據地形地貌特點不同,福建省內澇區可分為濱海潮位頂托區、濱河圩垸區、山丘坡水區及平原坡水區。根據下墊面類型不同,福建省內的澇區類型可分為城鎮區、農田區及城鄉混合區。

2 排澇模數計算方法及成果

2.1 排澇模數計算方法

采取推理公式法(包括華東地區特小流域法)、瞬時單位線法[3]、城市暴雨強度公式法[4]計算設計澇水流量,排澇模數通過水量平衡法[5]、排模公式法[6]和平均排除法[7]進行推求。

2.2 計算成果

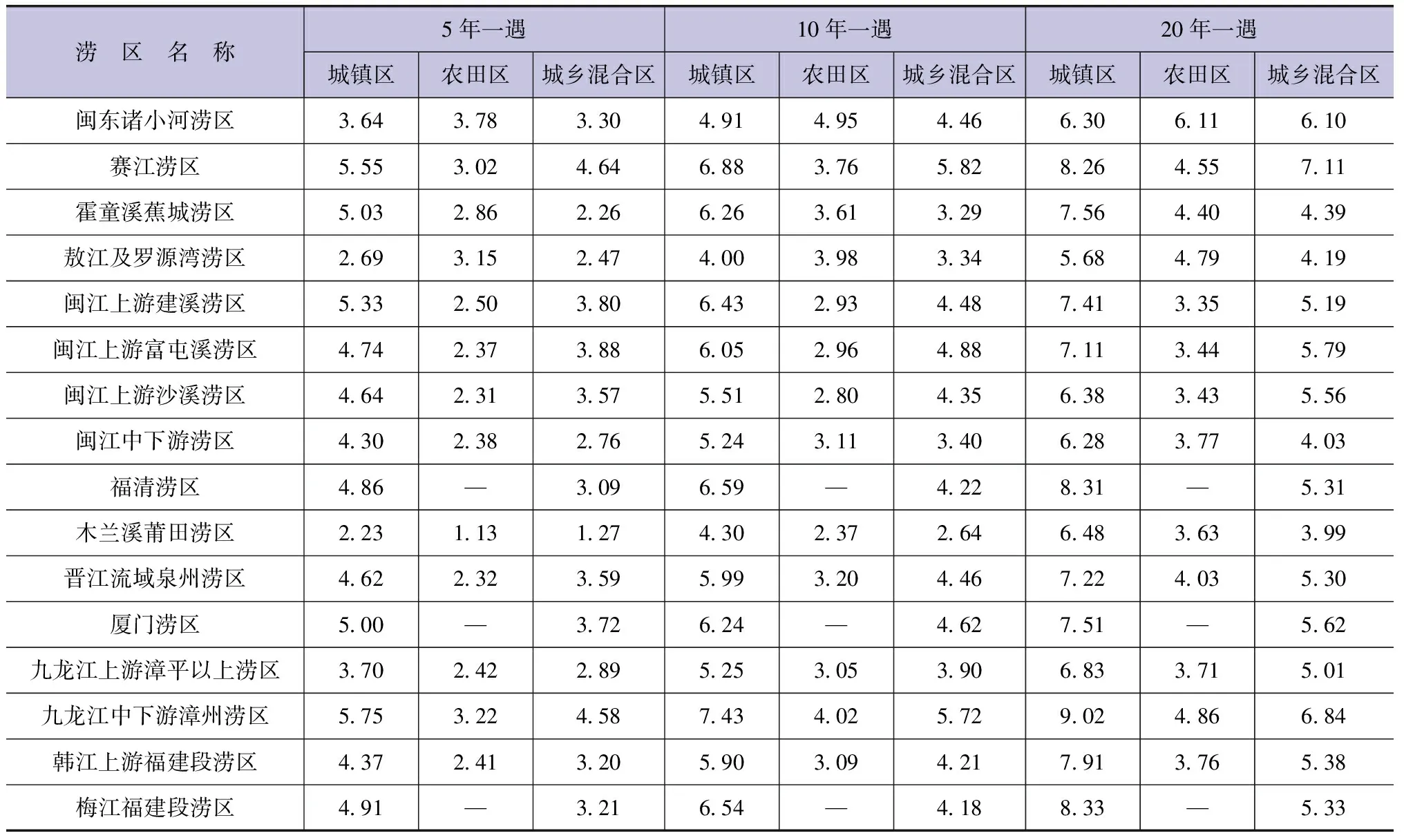

用上述方法對三級澇區下共2191個六級子澇區在不同排澇標準下的排澇模數進行計算,得到的統計結果見表1。

表1 三級澇區排澇模數統計特征 單位:m3/(s·km2)

3 排澇模數空間分布規律

3.1 三級澇區排澇模數空間分布

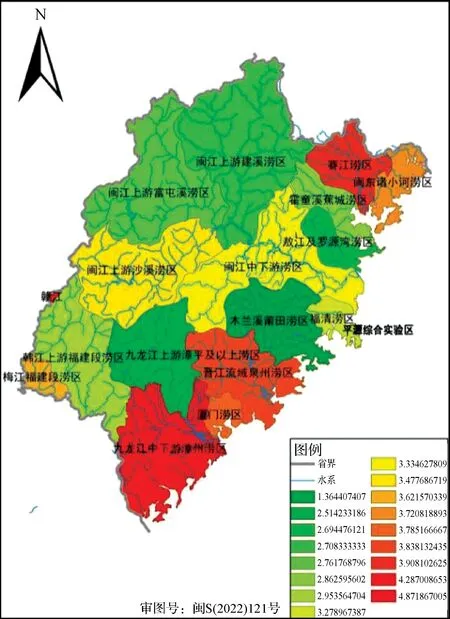

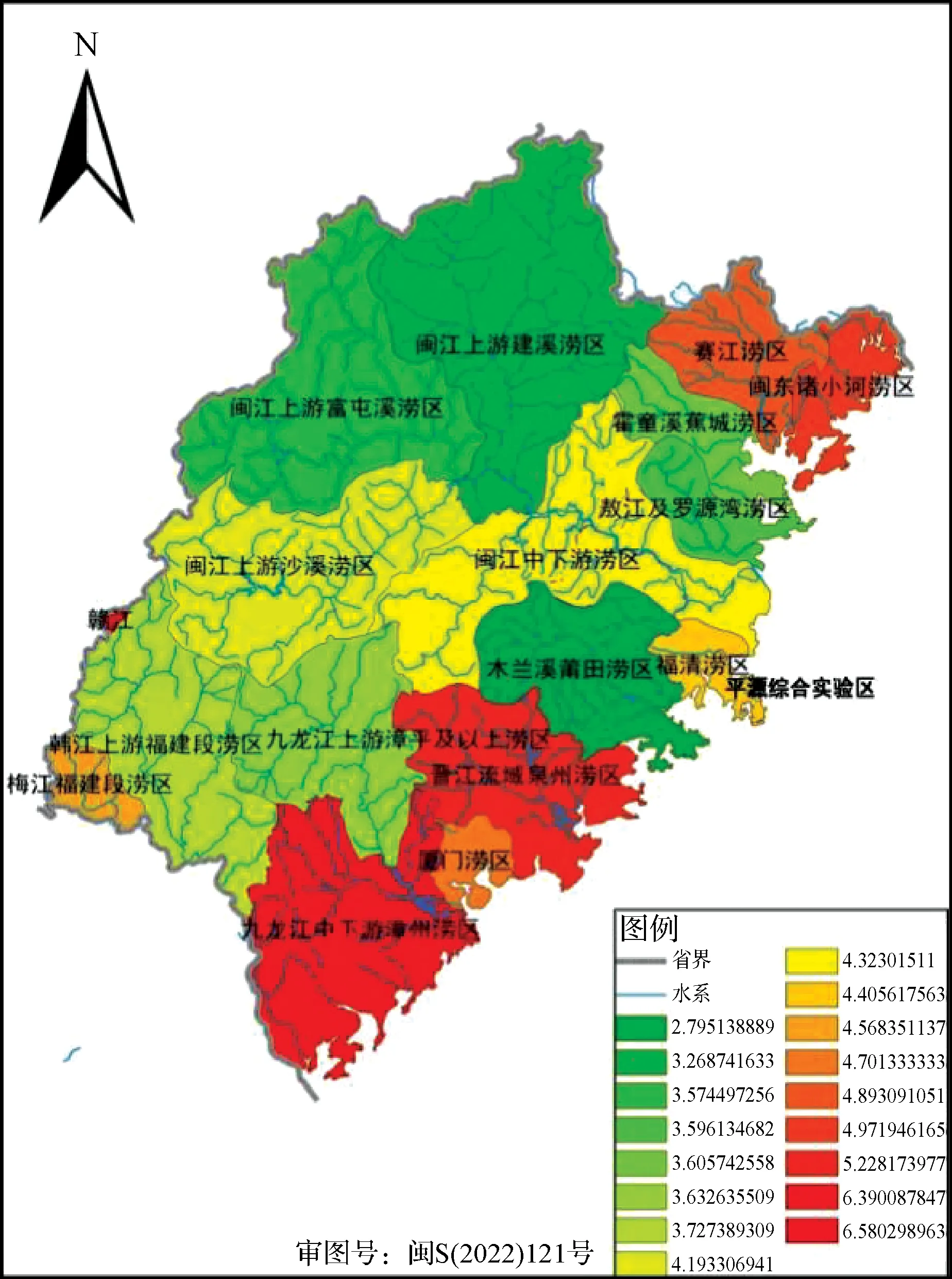

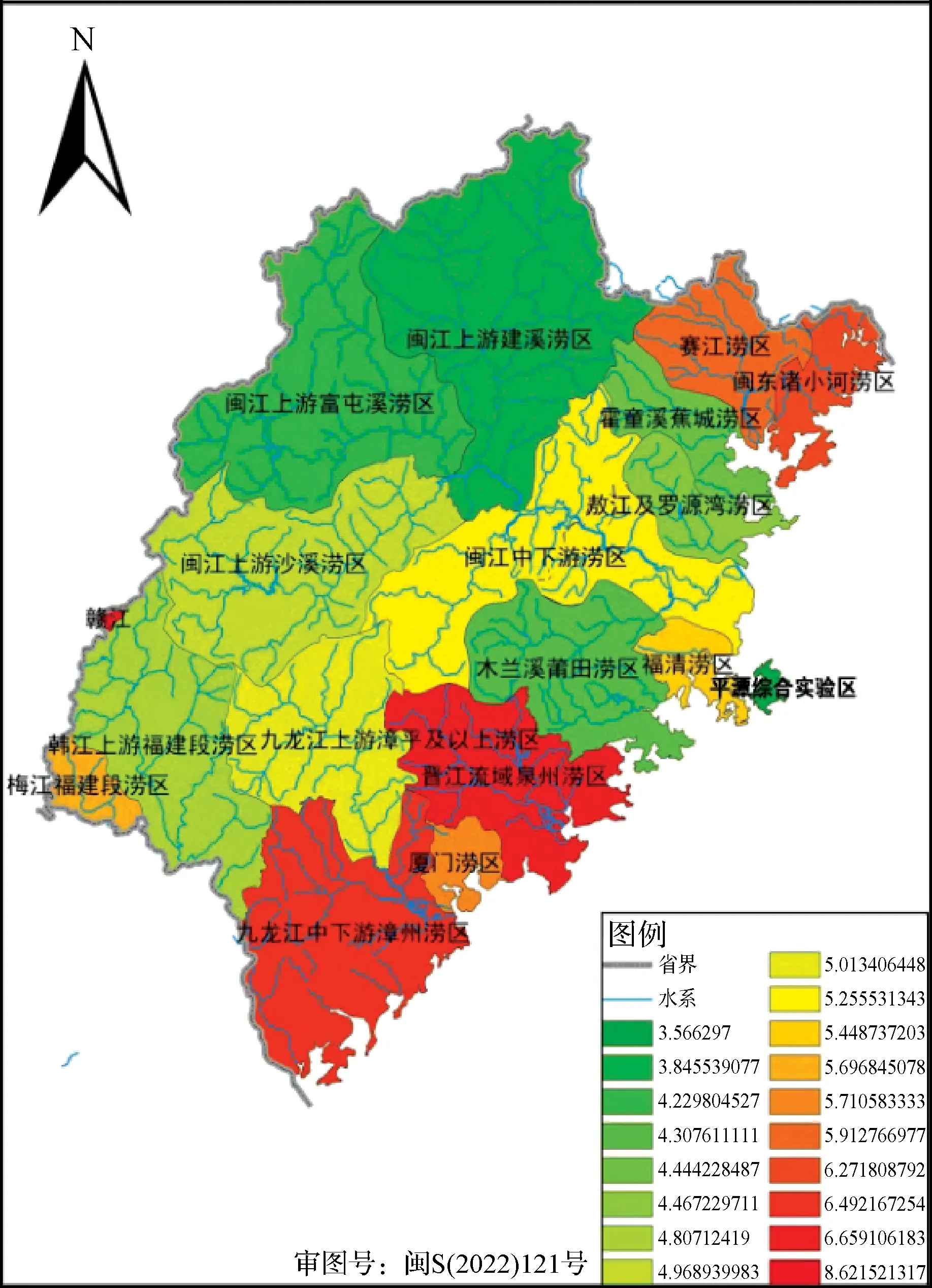

采用基于ArcGIS環境的數字制圖方法,以表1的成果作為制圖數據,繪制福建省三級澇區排澇模數的空間分布圖(見圖2);以2191個六級子澇區的排澇模數繪制不同排澇標準下的排澇模數分布圖(見圖3~圖5)。

圖2 三級區劃排澇模數空間分布

圖3 5年一遇排澇模數分布

圖4 10年一遇排澇模數分布

圖5 20年一遇排澇模數分布

由表1和圖2可以發現,處于福建省東南部的閩南諸河澇區(含福清澇區、木蘭溪莆田澇區、晉江流域泉州澇區、廈門澇區、九龍江上游漳平以上澇區及九龍江中下游漳州澇區)具有較大的排澇模數;處于福建省西北部的閩江流域澇區(含閩江上游建溪澇區、閩江上游富屯溪澇區、閩江上游沙溪澇區及閩江中下游澇區)的排澇模數較小;處于福建省東北部的閩東諸河澇區及處于福建省西南部的韓江澇區,其總體排澇水平在閩南諸河澇區和閩江流域澇區之間。

綜合排澇模數分布圖和地形圖,隨著排澇標準的提高,福建省全省各個澇區的排澇模數均有不同程度的提高,5年一遇和10年一遇排澇標準下九龍江中下游漳州澇區的排澇模數均為全省最高,20年一遇排澇標準下贛江上游福建段澇區的排澇模數為全省最高,東南部的排澇模數明顯高于西北部,排澇模數大體上呈現出從南向北遞減的趨勢,與地形地貌分布格局一致。

3.2 不同澇區類別排澇模數分布

根據地形地貌特點不同,福建省澇區分為濱海潮位頂托區、濱河圩垸區、山丘坡水區及平原坡水區4種類別。不同排澇標準下不同澇區類別排澇模數(中位數)統計情況見表2。

表2 不同排澇標準下不同澇區類別排澇模數(中位數)統計情況 單位:m3/(s·km2)

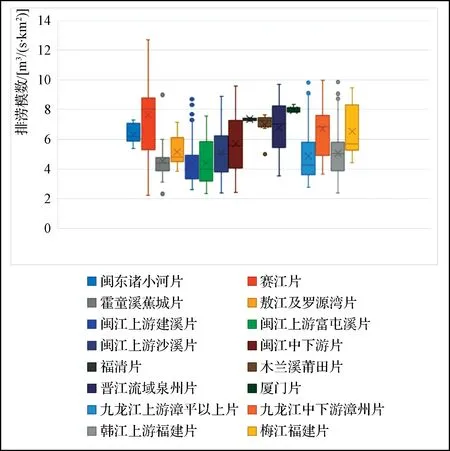

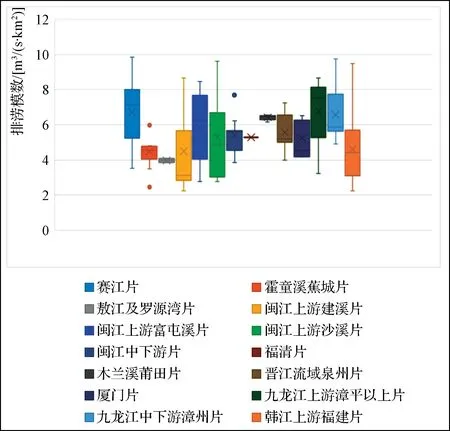

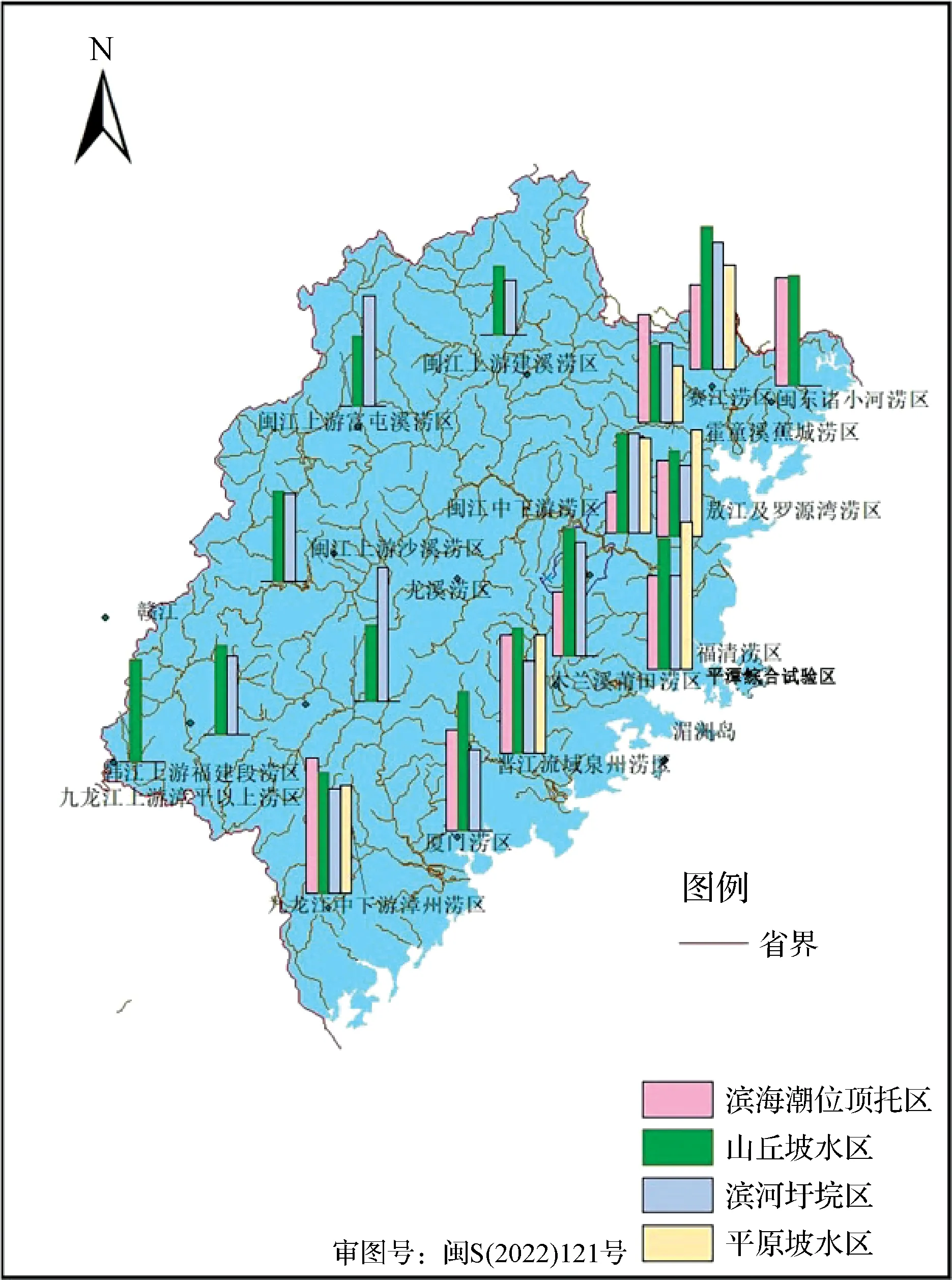

根據各三級區內山丘坡水區和濱河圩垸區20年一遇排澇標準下排澇模數繪制箱型圖,見圖6、圖7;根據20年一遇排澇標準下不同澇區類型的排澇模數中位數繪制空間分布圖,見圖8。

圖6 山丘坡水區20年一遇排澇模數箱型圖

圖7 濱河圩垸區20年一遇排澇模數箱型圖

由圖6、圖7可知,同一類別澇區在不同三級區內無論是在數值大小或是離散程度上都有極大不同。因此,排澇模數大小與澇區類別之間的關系并不顯著。由圖8可知,不同類別澇區的排澇模數在空間上的聯系同樣不顯著。綜合以上,說明澇區類別對地區(中位數)排澇模數的影響并不明顯。

圖8 三級區20年一遇排澇模數空間分布(澇區類別)

3.3 不同澇區下墊面類型的排澇模數分布

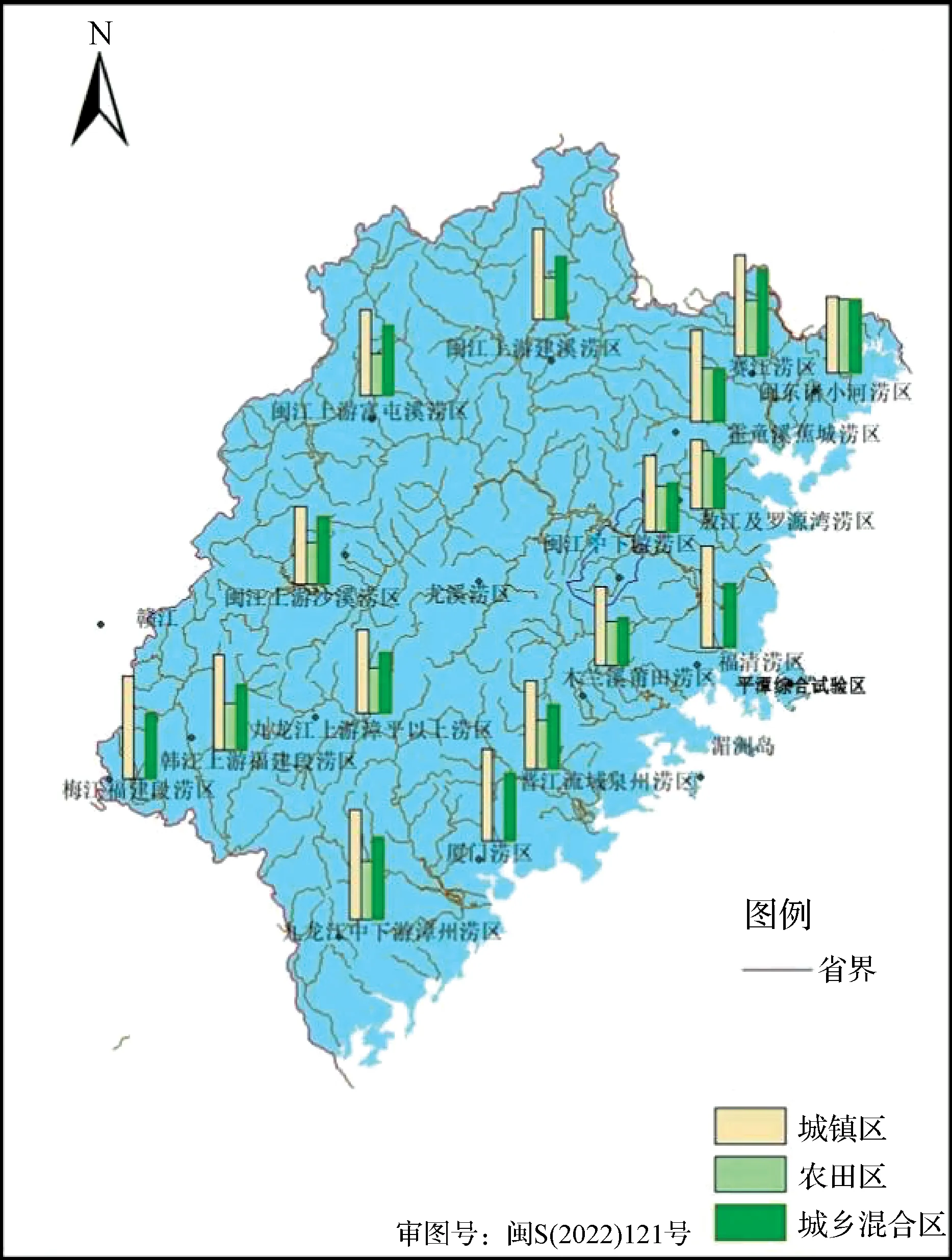

根據下墊面類型的不同,福建省澇區可分為城鎮區、農田區及城鄉混合區3種類型。各排澇標準下不同下墊面類型六級澇區排澇模數的中位數統計情況見表3。根據20年一遇排澇標準下不同下墊面類型的排澇模數中位數繪制空間分布圖,見圖9。

圖9 三級區20年一遇排澇模數空間分布(澇區類型)

表3 不同排澇標準下不同下墊面類型排澇模數(中位數)統計情況 單位:m3/(s·km2)

由表3和圖9可知,在3種類型的澇區之中,城鎮區的排澇模數在極大部分的三級區內均為最大項,而農田區的排澇模數在多數三級區內為最小項,城鄉混合區排澇模數介于二者之間。且隨著排澇標準的提高,城鎮區的排澇模數增長幅度最大,其次是城鄉混合區,農田區又次之。但同一澇區類型的排澇模數在不同三級區內依舊存在不小的差別。

4 結 語

綜上分析,福建省澇區排澇模數分布與地形地貌分布格局一致,同一排澇標準下澇區類型和下墊面類型對排澇模數均有所影響。通過對全省澇區排澇模數分布規律進行研究,可為福建省治澇研究、規劃、設計等提供參考,對福建省水安全和有效降低洪澇災害損失有重要意義。但由于洪澇災害致災機理復雜,排澇模數的影響因子多,特別是福建省水文氣象情勢復雜、地形地貌復雜,排澇模數分布規律仍需進一步深入研究,建議采用不同方法進行對比分析研究。