從鄉村景觀營造到美麗鄉村建設

——以惠州市陂頭神村美麗鄉村建設規劃為例

余萍

(惠州市規劃設計研究院,廣東 惠州 516000)

1 引言

習近平總書記曾在多個場合提出“要依托現有山水脈絡等獨特風光,讓居民望得見山、看得見水、記得住鄉愁”,這里提及的“山”“水”“鄉愁”即是鄉村景觀;十九屆六中全會提出“在高質量發展中推進共同富裕”,而美麗鄉村建設即是高質量實現鄉村振興的環境提升措施。鄉村景觀的內涵側重原生態環境、山水田園傳統風貌及鄉土文化的保護和延續,而美麗鄉村建設則側重鄉村基礎設施及人居環境的提升和完善,兩者相輔相成,形成一個互相支撐的有機系統。本文以陂頭神村為例,從風景園林設計學科特有的人文視角出發,淺談兼顧鄉村景觀營造的美麗鄉村建設規劃核心問題和規劃要點。

2 陂頭神村美麗鄉村建設主要優勢

《園冶》提及造園應巧于“因”“借”。小園的手法,衍生在大尺度的美麗鄉村建設規劃上同樣適用“因”“借”,即是對優勢的充分理解和利用。陂頭神村美麗鄉村建設有3大類突出優勢。

2.1 區域及政策優勢

陂頭神村位于惠州市博羅縣北部,地勢平坦、河流繞村、林環田抱。在《惠州市國土空間總體規劃2022—2035》(草案)中,該區域定位為生態發展區,是區域的綠色花園,是水源涵養、生物遷徙、耕地安全生態廊道構建的重要組成部分;在堅守生態屏障的用時,該區域依托羅浮山優越的自然資源及“南藥發源地”“葛洪”等中醫藥歷史文化底蘊,倡導“綠色發展”,探索綠水青山轉化為金山銀山的路徑。

陂頭神村的美麗鄉村建設與其區域定位高度匹配,根據《博羅縣縣域鄉村建設規劃(2016—2030)》,該村與周邊村鎮形成互補群落,大力推進農業與旅游業融合、不斷優化鄉村旅游布局、積極打造區域主題鄉村旅游路線,利于鄉村振興可持續聯動發展。

2.2 人口聚集及區位優勢

陂頭神村緊鄰中心鎮,行政范圍總面積3.64 km2,由陂頭神、下羅、大瀝、正子4個村小組組成。截至2020年,陂頭神村全村戶籍人口3 065人,戶籍戶數728戶;年齡結構以31~40歲中年人為主,占32.5%,26~30歲占22.5%,41~50歲占20%;村內受高中教育水平村民比例最大,約40%,其次是大專和初中,分別為27.5%和20%。一定數量的常住戶籍村民及受教育程度,是鄉村振興勞動力供給的保障,同時,財政資金前期對基礎設施的建設投入充足,村域內外交通設施、公共服務設施及公用工程設施等公共產品供給完善,是升級為提升類或完善類美麗鄉村的建設前提。

2.3 黨建引領及產業基礎優勢

陂頭神村黨總支部全力擴大農村黨組織的覆蓋面和輻射能力,在4個村民小組均建立了 黨支部,在黨建引領謀劃下,村委會有條不紊地依托本底的資源,以土地經營權、鄉村公共設施、鄉村田園風光等資源入股,成立村企合作旅游發展公司。企業提供資金、技術、平臺等,村企合作初步整合村域第一、第二、第三產業資源:充分發揮了自然資源優勢,形成竹藝編織、家具及茶葉三足鼎立的第二產業群。截至2020年,全村經濟總收入約為1億元,村民人均年收入約3萬元,村民發展意愿強烈,為進一步產業興旺打下了堅實的組織基礎、群眾基礎和產業基礎。

3 目前美麗鄉村建設的典型問題

經過初步發展,陂頭神村取得較好的經濟效益,可仍然存在建設品質不高的歷史遺留問題。一是缺乏游線組織及駐足點的系統挖掘,旅游休閑開發率較低;二是對原生態環境城市公園化、照搬城市廣場及水岸硬化等,恐形成不可逆的環境資源損耗;三是對歷史文化元素的破壞性修繕。隨著游客對目的地品質需求的不斷提高,陂頭神村下一步的發展任務是實現村莊的持續高品質發展,解決歷史遺留矛盾,是美麗鄉村建設規劃需考慮的核心問題。

4 陂頭神村美麗鄉村建設規劃的規劃要點

《園冶》曰:“造園還要精在‘體’‘宜’”。衍生在陂頭神村美麗鄉村建設規劃上,即是抓準策略要點、平衡好保護和發展、以及因地制宜謀劃好旅游休閑。

4.1 發展策略先行

一是聯動周邊其他村莊,抱團打造近郊綜合休閑目的地:通過對陂頭神村、吉水圍村、秋楓寨、雷公峽漂流景區等現有周邊資源的整理,對區域旅游休閑功能的進行整體開發,實現區域聯動發展,構建集創意民宿、農業休閑、濱水漂流、生態科普等豐富產品的旅游目的地,從而實現休閑產品1+1>2的多元集聚效應,吸引更多的游客。在這之中,規劃區作為其中重要的游客集散地、休閑消費空間和旅游服務接待基地。

二是積極謀劃綜合產業布局:產業互動模式根據坡頭神村發展特色,構筑相關產業融合架構,實現農業生產集聚、農業規模經營,農業產業鏈條不斷延伸,產業帶動效果明顯的目標。

三是挖掘好鄉土文化,展現鄉村濃郁特色,將對原生態環境、林田水和傳統資源保護、傳承及利用,作為底線要求。

四是進一步升級休閑農業和鄉村旅游:根據陂頭神村區域特色與資源,在原有傳統、現代農業生產、加工等基礎行業上,差異化特色定位,并根據定位植入更豐富的旅游休閑等業態,形成統一規劃、設計、開發、招商及運營的總體統籌體系。

4.2 目標導向的多規合一

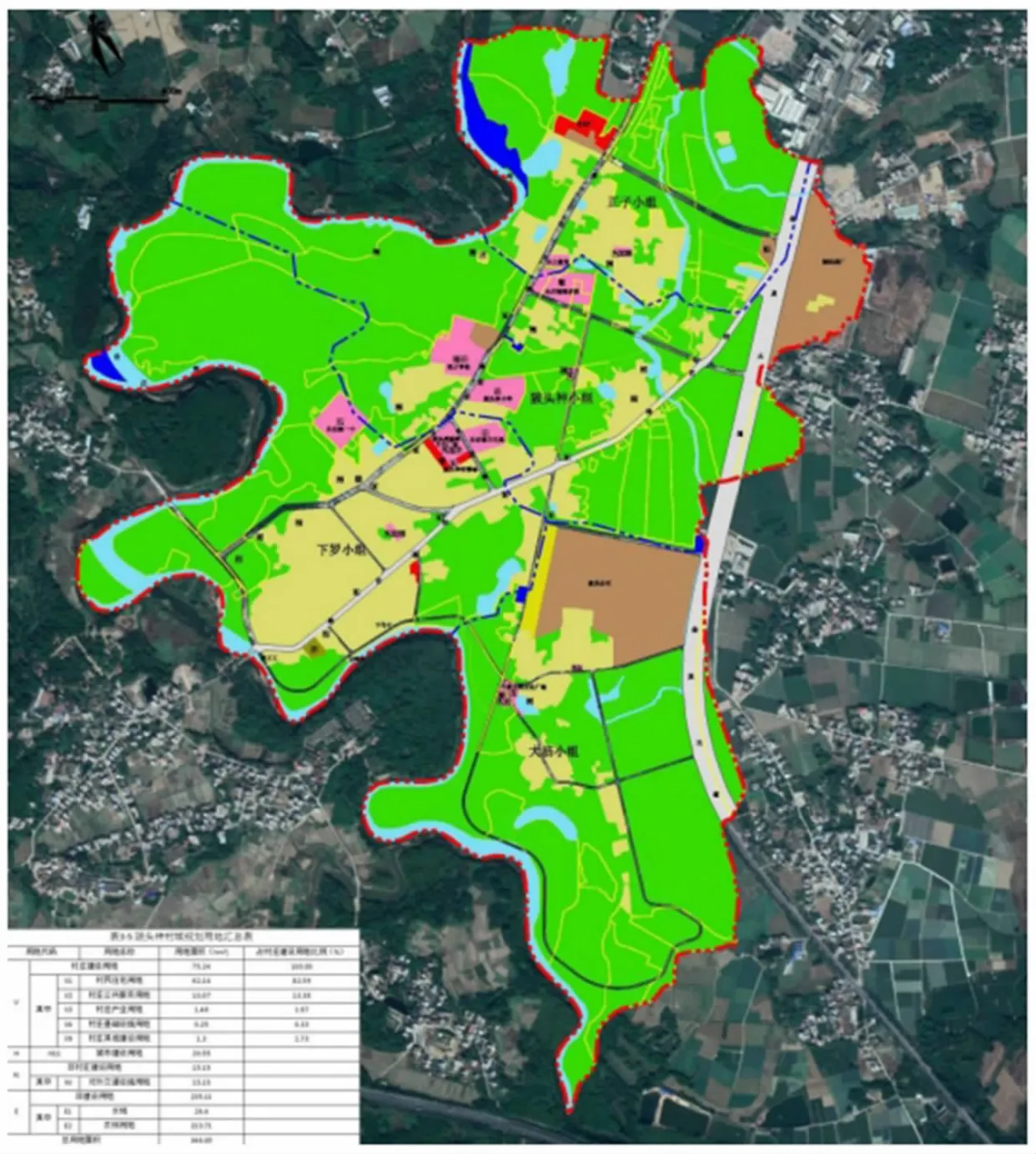

一是建立空間管制目標(見圖1)。堅持有序開發建設,科學劃定“三區四線”,建立完善的城鄉空間管制機制;引導區域性社會服務與基礎設施的共建共享,形成科學合理布局,減少低水平重復建設,最大限度地減少開發建設與生態保護的沖突,減少對自然生態體系的沖擊和破壞。二是在多規合一平臺上,以最優功能分區和最高效游線組織為目標,科學調整用地;通過結合村莊現有閑置建筑、改造其他功能建筑等方式,完善和提升基本公共管理與公共服務設施,有機布局富有在地特色的客服中心。

圖1 用地規劃圖

4.3 鄉村休閑旅游規劃

4.3.1 規劃結構

一軸:依托縣道形成規劃區東西向的交通發展軸。

一帶:依托規劃區公莊河形成規劃區的濱水休閑帶。兩心:村民活動中心——依托管委會、鄉村舞臺、編鐘廣場、全民健身場地、文化室等在規劃區中央構成活動中心,以輻射整個區域;旅游服務中心——依托黃大銘下馬石、古碼頭、茶馬古道等農林文化景觀形成規劃區的旅游接待中心(見圖2)。

圖2 提升總平面圖

4.3.2 游線及分區

整合四類資源,形成四線四區(見圖3)。

圖3 特色分區及游線規劃

四線指:田園農樂學堂游線、歷史文化學堂游線、繽紛自然學堂游線以及傳統工藝學堂游線。

四區具體指以下4個學堂區。

1)田園農樂學堂區:以村域中心的集中稻田為依托,開展四季傳統農事親子學堂。內容包括:農事體驗、果蔬采摘、濕地漁樂、菜園認養、良種實驗、稻田音樂、豐收慶典、農園禽畜、田園尋寶及農業博覽等主題小園。

2)歷史文化學堂區:以清代文楊公(黃大茗)祖屋和下馬石、古碼頭、茶馬古道、春秋銅編鐘出土地、清代縣府舊址、八甲神、老客家圍屋、舞龍燈、長者宴等歷史要素和傳統習俗為依托,開創形式活潑、兼顧保護與活化的歷史學堂。

3)繽紛自然學堂區:以環村小河、灘涂、竹林及古樹大樹為依托,充分利用林下空間,打造繽紛自然漫步道、荷塘果林、自然漁家、觀念樹屋、研學科森林氧吧等主題活動,營造豐富生態體驗自然學堂。

4)傳統工藝學堂區:依托竹編制廠、茶廠及傳統農家手藝,創建竹藝、美食、香蜜、釀酒、榨油、茶藝等工坊,讓鄉村傳統與更多的體驗者牽手,打造非遺工坊村。

5 結語

在這一輪的提升完善中,陂頭神村堅持激發農村需求、堅持把產業興旺作為解決農村問題的前提、堅持把鄉村文化建設擺在與經濟發展同等重要的位置、堅持守住鄉村建設的環保底線,實現了生態美、環境美、人文美和產業美。截至2022年,陂頭神村依托林、田、水等生態資源,以嶺南傳統耕讀文化為核心、以鄉村多元學堂為抓手,形成了集休閑農業+田園科普+鄉村民俗+養生度假為一體的文化旅游明村及嶺南田園綜合體,被評選為惠州市博羅縣十大最美鄉村之一、博羅縣五星名村級、文明村及博羅縣休閑農業與鄉村旅游示范點。