基于學習路徑的高中物理教學的研究與實踐

蔡千斌

(浙江省溫嶺市新河中學,浙江 臺州 317502)

基于學習路徑的高中物理教學是促成物理學科核心素養落地的一條重要途徑.本文從“認識學習路徑”“基于學習路徑進行物理教學實踐”這兩個方面展開具體的闡述.

1 認識學習路徑

學習路徑有起點、終點,還有過程.[1]起點是學生已有的素養,終點是學生的目標素養.下面從3個角度進行剖析.

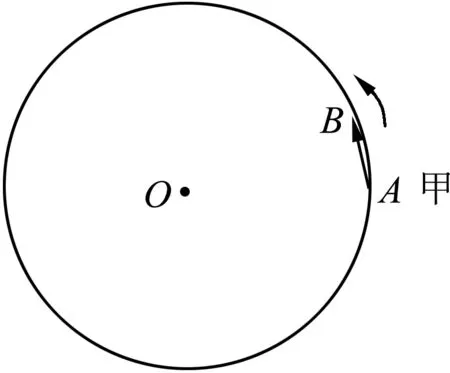

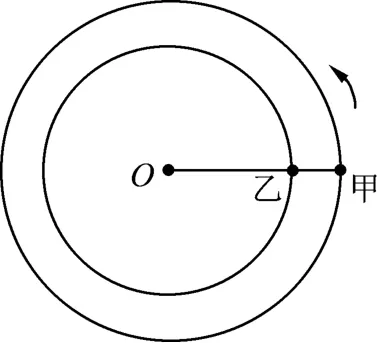

從認知心理學角度來看,連接起點和終點的過程是學生的思維路徑或行為路徑.學生的思維路徑是內隱的,具體如圖1所示;學生的行為路徑是外顯的,具體如圖2所示.[2]可以這么說,學生的思維路徑與行為路徑是學習路徑在不同學習側面上的投射與反映.

圖2

從腦科學角度來看,學生的學習路徑應該是教師的思維路徑向學生的思維路徑靠近,繼而師生思維達成同步發生共振的路徑.

從教育理論和學習理論上來看,學生的學習路徑應該是契合學生最近發展區的路徑,是一條由淺入深、由簡單到復雜、由具體到抽象再到具體,教師整體設計學生有序發展的路徑.

2 基于學習路徑的高中物理教學的實踐

2.1 以學生的已有素養為起點

了解學生,才能確定起點.在充分了解學生困惑與疑難的基礎上,分析學生的素養起點,根據學生的當前素養來確定物理教學的起點,設置真實情境,提出系列問題.

案例1:圓周運動線速度概念的教學.

圖3

圖4

評析:這樣設置的學習路徑,是教師的思維路徑向學生的思維路徑充分靠近的表現,自然能夠促成師生思維達成共振.

2.2 以學生的目標素養為終點

有了素養的起點,還需確定素養的終點.實踐表明,即使有相同的素養起點,如果確定了不同的教學目標,最終學生達成的素養結構與素養水平也并不相同.

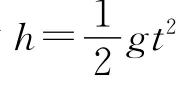

案例2:自由落體運動的教學.

學習路徑1:設定的目標是通過規律學習路徑來研究自由落體運動.(1)環節1.研究“是否重的物體比輕的物體下落得快”.教師將紙片、粉筆頭由同一高度同時釋放,結果粉筆頭下落快.教師將這張紙片揉成紙團后再與粉筆頭由同一高度同時釋放,結果下落幾乎一樣快.說明重的物體不一定下落快.然后,通過落體悖論的推理,說明重的物體與輕的物體下落得一樣快.(2)環節2.通過實驗觀察自由落體運動.教師演示“牛頓管”實驗:不抽空氣時,鐵片與羽毛同時開始下落,結果鐵片下落得快;抽出空氣后,鐵片與羽毛同時開始下落,結果下落得一樣快.觀看視頻:真空實驗室中鐵球與羽毛同時開始下落,同時到達地面;月球上,宇航員在相同高度同時釋放錘子與羽毛,結果兩者同時到達月球表面.由此提出自由落體運動的概念.(3)環節3.利用實驗研究自由落體運動的規律.學生分組實驗:固定打點計時器,釋放一端固定在重錘上的紙帶,利用打出紙帶的點跡求出重力加速度.不同的小組所用的重錘質量也不同,結果所測出的重力加速度大小卻非常接近,進一步說明不計空氣阻力時,輕重物體下落的快慢應該是一樣的.再根據教師提供的地球上不同地點的重力加速度值,尋找重力加速度的規律.讓學生根據勻變速直線運動的規律結合重力加速度寫出自由落體運動的v-t、x- t、v -x等規律.

學習路徑2:設定的目標是通過模型學習路徑來研究自由落體運動.教師先讓學生觀察氣球、樹葉、平鋪的紙片、紙團、小球、粉筆頭等下落的現象,要求學生對這些落體的運動進行分類,并說出分類的依據.學生認為氣球、樹葉、平鋪的紙片的下落過程受空氣阻力的影響比較大,下落的軌跡比較復雜,屬于同一類模型的落體運動;紙團、小球、粉筆頭的下落受空氣阻力的影響比較小,幾乎可以忽略空氣阻力的影響,則屬于另外一類模型的落體運動.基于從簡單到復雜的研究路徑,確定選擇后者來進行研究.接下來的研究思路同學習路徑1中的環節1、環節2、環節3部分.

評析:在課后的練習中,讓學生解決如下的問題:一片梧桐葉從高為5 m的枝頭自靜止落至地面,所用時間可能是

(A)0.1 s. (B)0.5 s.

(C)1.0 s. (D)3.0 s.

2.3 以學生的思維路徑或行為路徑為過程

學習路徑的核心是學生的思維路徑或行為路徑.要使學生的學習真實發生,需要通過教師設置結構清晰的情境,設計漸進有序的活動,提出環環相扣的問題.這樣才能充分激活學生的思維,提升學生的素養.

案例3:超重與失重的教學.

活動1:質量為200 g的鉤碼所受重力為多大?把這個鉤碼掛到彈簧秤下,用手提著彈簧秤,使鉤碼在豎直方向上做以下5種方式的運動,觀察并記錄彈簧秤示數的變化.(1)靜止;(2)慢慢地上升;(3)慢慢地下降;(4)突然上升并停下;(5)突然下降并停下.

評析:從思維路徑與行為路徑來看,這是學生“觀察現象、感知材料”的環節.按照G=mg算出的是鉤碼的真重,實驗測得的是鉤碼的視重,視重大于真重的是

超重,視重小于真重的是失重.由此建立超重與失重的概念.

活動2:觀察視頻,如圖5所示,記錄電梯上升過程各階段中臺秤示數的變化,分析各階段電梯加速度的方向,并將表1填寫完整.

圖5

表1

評析:從思維路徑與行為路徑來看,這是學生“回憶概念—敘述特征、選擇信息—組織表征”的環節.由這一環節得到向上加速運動時是超重,向上減速運動時是失重的結論.

提出問題1:電梯向上加速運動時,臺秤上的重物為什么會存在超重現象,請運用牛頓運動定律來解釋這個現象.

提出問題2:電梯向上減速運動時,臺秤上的重物為什么會存在失重現象,請運用牛頓運動定律來解釋這個現象.

提出問題3:電梯下行,臺秤上重物何時會出現超重現象,何時會出現失重現象?學生分組實驗,利用DIS實驗模擬電梯下行來驗證自己的想法.

評析:從思維路徑與行為路徑來看,解決以上3個問題是學生進行“概括抽象—建立聯系,尋找本質—重建結構”的環節.其中,解決問題1、2是利用牛頓運動定律從理論角度進行概括抽象、尋找本質的過程.解決問題3是運用解決問題1、2的方法來判斷向下加速、向下減速階段中的超失重現象,并用DIS實驗進行驗證,是建立聯系、重建結構的過程.活動2的整個過程是由具體到抽象再到具體的過程.

活動3:將兩塊鐵塊疊在一起,中間夾著1張紙片,讓學生將紙片抽出來,要求不弄破紙張.觀看如圖6所示視頻:臺秤上放著重物,靜止釋放臺秤,觀察臺秤下降過程中示數的大小.

圖6

評析:從思維路徑與行為路徑來看,這是學生“解決問題,鞏固結構”的環節.學生直接抽紙片時,紙片被拉破.在釋放疊在一起的鐵塊后,輕輕一拉,紙片完好無損地被抽出.再展示圖6所示視頻,發現臺秤示數為零,說明物體自由下落時,處于完全失重狀態.即自由釋放疊在一起的鐵塊,上面鐵塊對下面鐵塊沒有壓力,自然能將夾在鐵塊之間的紙片無損地抽出.

活動4:如圖7所示,將盛水的側壁開有小孔的礦泉水瓶自由釋放,猜測自由下落的瓶子是否漏水?觀察實驗,再觀看慢放的實驗視頻,驗證自己的猜想,并從理論上解釋自由下落的瓶子不漏水的現象.隨后,根據理論猜測將瓶子豎直上拋或斜著上拋時,瓶子在空中運動的過程中是否會漏出水,同樣通過觀察實驗,再觀看慢放的實驗視頻,驗證自己的猜想,并從理論上解釋瓶子不漏水的現象.

圖7

評析:從思維路徑與行為路徑來看,這是學生“遷移觀點,活化結構”的環節.學生遷移活動3中的觀點來解釋:以側壁小孔處的水平面為界限,將瓶子中的水分成上下兩層;自由釋放瓶子時,上下兩層水均處于完全失重狀態,兩者沒有擠壓,水自然不會流出.隨后解釋豎直上拋與斜著上拋瓶子不會漏水的現象,學生明白了在不計空氣阻力的情況下,不管是自由釋放瓶子還是豎直上拋瓶子、斜著上拋瓶子,其加速度均向下,物體處于完全失重狀態,水層之間沒有擠壓,瓶內的水自然都不會漏出,從而達成活化學生頭腦中的知識結構的目的.

提出問題1:你能總結出物體產生超重、失重、完全失重的條件嗎?

提出問題2:跳水運動員在跳板上被豎直彈起,不計空氣阻力,則運動員(1)離開跳板后向上運動時,處于超重狀態;(2)上升到最高點速度為0時,處于完全失重狀態;(3)下降過程中,處于超重狀態.以上判斷是否正確,為什么?

評析:從思維路徑來看,這是“鞏固結構—活化結構”的環節.學生通過總結產生超重、失重、完全失重的條件,從而穩固頭腦中形成的超重與失重的知識結構.通過解決跳水運動員中各個階段中的真實問題,達成活化知識結構的目的.從行為路徑來看,這是學生“解決問題—遷移觀點”的路徑,在解決真實的跳水問題時,將從自由落體、豎直上拋、斜拋運動過程中總結出的觀點遷移到豎直上拋至最高點速度為0時的情境,從而經歷“具體—抽象—具體”的學習路徑,順利實現超失重觀點的遷移.

3 總結

為更好地開展基于學習路徑的高中物理教學,在實踐中我們要關注以下兩個事項.

(1)要牢牢結合學習路徑的基本特征來開展物理教學.原因是:從學為中心的視角來看,學習路徑有“以學為本”“適教適學”“以學定教”3個基本特征.相應的做法有:① 結合“以學為本”的特征,開展“以學生的學習心理路徑或學習行為路徑為本”的物理教學;② 結合“適教適學”的特征,開展“以適合自己學生已有素養,適合自己學生可達素養來教”的物理教學;③ 結合“以學定教”的特征,開展“以學生的學習路徑來確定教師的教學路徑”的物理教學.

(2)要根據學習內容的實際情況來靈活實施學習路徑.原因是:不同的學習內容完成一個完整的學習路徑所需課時是不同的.對應的做法為:從大單元視角入手,在教學中靈活實施基于學習路徑的物理教學,不必在1節課內完成如圖1、圖2所示學生思維(或行為)路徑上所有環節的教學.例如,有些學習內容需要一個單元,即幾個課時才能完成這樣一個完整的學習路徑.像一個規律的得出可能到“尋找本質、概括抽象”環節時就已下課了,后續的1節或2節習題課可能到“鞏固結構、解決問題”環節時又結束了,最后在單元復習時才能完成“活化結構、遷移觀點”這個環節.

總之,基于學習路徑的高中物理教學是在課堂教學中落實物理學科核心素養的重要途徑,其中還有許多需要進一步探索的問題,值得一線教師進一步去研究、實踐、總結與推廣.