施氮量對直播稻綠旱粳1號農藝性狀和產量的影響

段素梅,陳龍,王士梅,楊安中,方吳云,龔存力,宗易

(1.安徽科技學院 農學院,安徽 鳳陽 233100;2.安徽省農業科學院 水稻研究所,安徽 合肥 230031)

據統計,氮肥對我國糧食產量的貢獻率為40%~50%,在農業生產中發揮著非常重要的作用[1]。在水稻生產中,適宜的氮肥用量不僅可以提高葉片光合能力,還可以優化群體結構,進而提高水稻群體的生產能力[1-5]。但如果施用不當,不僅使氮肥的增產能力下降,還會造成倒伏和減產,經濟效益下降,更嚴重的后果是還會帶來生態環境的惡化,影響稻米生產的安全品質[5-8]。目前我國農作物氮肥利用率還遠低于世界平均水平,大量研究認為,水稻氮肥施用量過高、施用比例不合理是導致氮肥利用率低的主要原因[8-9]。

因此,有效控制氮肥用量,提高氮肥利用率是當前水稻生產上亟待解決的問題。關于不同水稻品種施氮量的確定,前人大量研究[10-11]表明,水稻最佳施氮量因水稻品種、土壤條件以及施氮方法不同而有很大差異;水稻不同類型間(秈粳稻、雜交稻和超級稻等)和不同品種間在物質生產、氮素吸收與利用上普遍存在基因型差異[10-13]。所以,根據品種和栽培措施等情況合理確定施氮量顯得越來越重要。

綠旱粳1號是安徽農業科學院水稻研究所抗旱育種團隊選育的適宜旱直播的常規粳稻新品種,目前正在江蘇、安徽等省推廣種植。與傳統手栽稻相比,旱直播稻雖然有齊穗偏遲、低產低效等缺陷,但有節水顯著、抗澇保收能力強、機械化程度高、勞動強度低等優點。傳統水稻直播生產往往采用較為粗放的人工撒直播方式進行,與之配套的通常是習慣性的高肥高播量栽培方式,過高的氮肥投入造成氮肥利用效率低,不僅造成了浪費,還加劇了農業面源污染,嚴重影響綠色生態環境的可持續發展,既不利于穩產增效又增加了糧食安全風險[1,7]。栽插稻氮肥用量較多[7-9],旱直播水稻氮肥合理用量的相關研究相對還較少[9,13-14],水稻新品種綠旱粳1號直播氮肥用量的研究還未見到。本試驗詳細分析了氮肥用量對旱直播稻新品種綠旱粳1號的莖蘗動態、抗倒伏系數、經濟系數和產量因素等的影響,以期為本地區生產上推廣綠旱粳1號氮肥合理利用提供理論依據和技術參考。

1 材料與方法

1.1 供試材料

供試氮肥為尿素(N含量46%),從鳳陽縣肥料市場購買;供試水稻品種為綠旱粳1號,種子由安徽省農業科學院水稻研究所抗逆室提供。

1.2 處理設計

試驗采用塑料桶栽,塑料桶從當地市場購買,高28 cm,上口直徑30 cm,下口直徑25 cm,每桶裝土14 kg。試驗設全生育期每桶施尿素0 g(N0)、2.0 g(N2)、3.0 g(N3)、4.0 g(N4)、4.5 g(N5)、5.0 g(N6)、6.0 g(N7)共7個處理(根據栽插株數和面積,折合理論純氮0、130、195、260、290、325、390 kg·hm-2),以N0為對照,設置3次重復,共計21桶。氮肥的施用按基肥∶分蘗肥∶穗肥為5∶3∶2的比例分3次施用(表1)。5月6日旱直播,每桶播2穴,每穴1粒種子。旱播水管,生長期間水分及病蟲草害均采用統一管理。

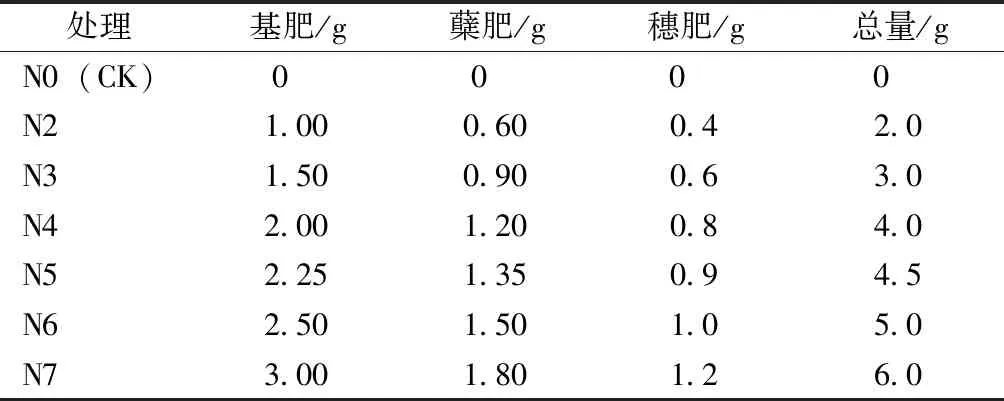

表1 每桶各時期施氮肥量

1.3 測定項目與方法

分蘗期每隔7 d觀察記載莖蘗數一次,至莖蘗數不再增加為止;從始穗期開始,每隔7 d用葉綠素測定儀(SPAD-502plus)測定1次葉綠素相對含量(SPAD值),共測定5次;水稻成熟后考察每桶生物產量、株高、第1~2節間長度、第1~2節間重、有效穗數、穗長、一次枝梗數、每穗總粒數、每穗實粒數、千粒重和實際產量,并計算抗倒伏系數(第1~2節間重/第1~2節間長度)、經濟系數(經濟產量/生物產量)、根冠比(根系重/地上部重)。

2 結果與分析

2.1 氮肥用量對株高和抗倒伏性能的影響

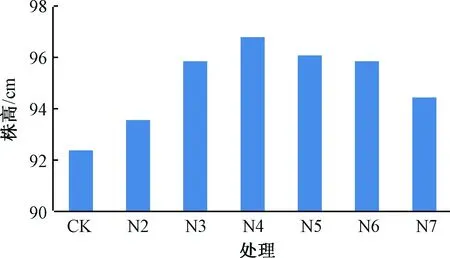

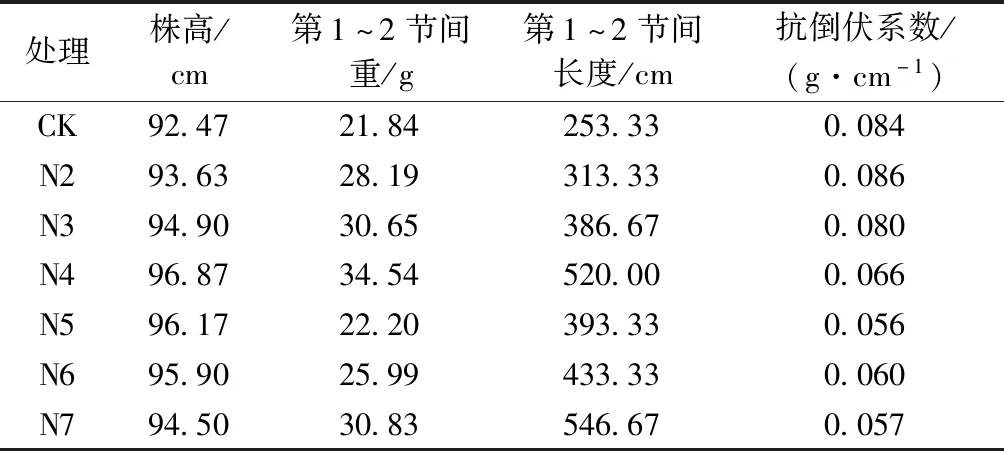

由圖1和表2可知,各處理株高由高到低依次為N4>N5>N6>N3>N7>N2>N0(CK),各處理之間株高變化呈單峰曲線(N4時處于峰值)。從株高變化趨勢看,每桶氮肥用量0~4.0 g,株高隨著秧齡的增加而增加,當每桶氮肥用量超過4.0 g后,株高隨著氮肥用量的增加而下降。這表明適當增加氮肥的用量,有利于提供營養元素,滿足生長需要,但當氮肥用量過多時,群體間競爭激烈,無效分蘗增加,部分分蘗勉強生成有效穗,但長勢極差,導致群體的平均株高值較小。

圖1 氮肥用量對株高的影響

抗倒伏系數由高到低依次為N2>CK>N3>N4>N6>N7>N5。氮肥用量對水稻新品種綠旱粳1號的抗倒伏性能有明顯的影響,N2的抗倒伏系數最高,隨著氮肥用量增加,抗倒伏系數逐漸減小。這說明在低氮水平下,適當的增加氮肥用量,可以提高綠旱粳1號的抗倒伏性能,但超出一定用量后,氮肥會促進分蘗發生和生長,節間長度增加,莖稈物質充實較少,抗倒伏能力下降。

表2 各處理株高及抗倒伏系數

2.2 氮肥用量對莖蘗動態的影響

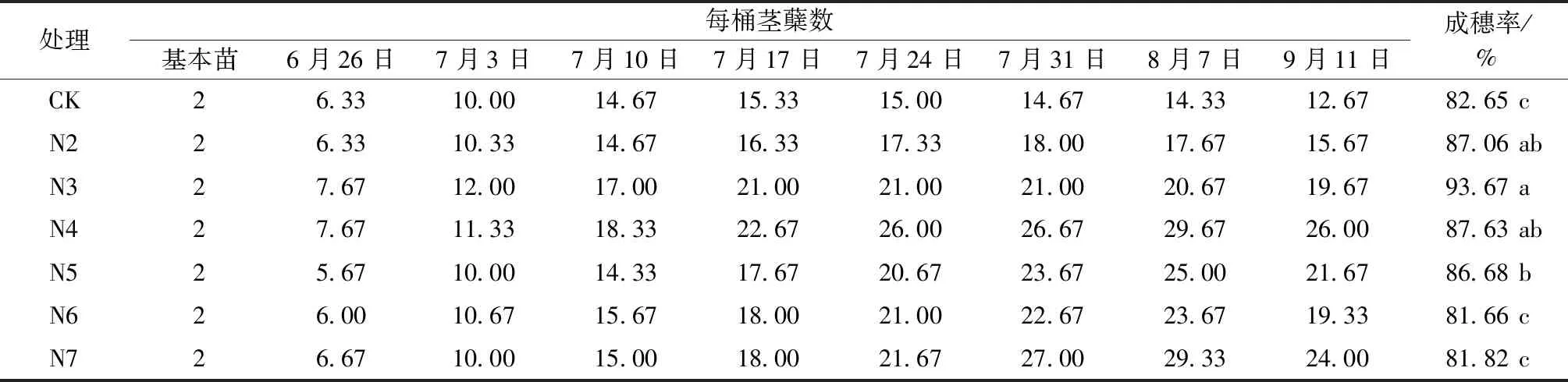

由表3數據可看出,氮肥用量對水稻新品種綠旱粳1號分蘗發生影響很大。綠旱粳1號每桶的莖蘗數在生育前期隨氮肥施用量的增加而增加,但在生育中期氮肥過高莖蘗數達最大值后不再增加,反而逐漸減少。低氮肥處理的最大莖蘗數早于高氮肥處理,氮肥量的增加導致無效分蘗增加,成穗率不增反而下降。隨著氮肥用量的增加綠旱粳1號的成穗率不斷增加,但當達到某一范圍時,成穗率達到最大不再增加,繼續施用氮肥成穗率不斷下降。低于N5處理的氮肥用量,成穗率與對照相比差異均顯著,其中N2、N3、N4處理與對照CK差異達到顯著水平。

表3 各處理莖蘗動態及成穗率

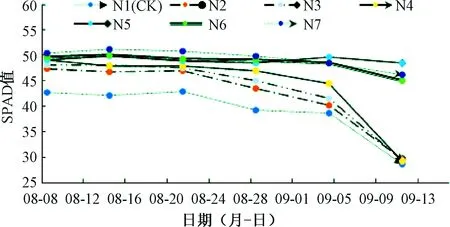

2.3 氮肥用量對始穗后劍葉葉綠素含量的影響

始穗后每周用葉綠素儀對劍葉的葉綠素進行1次測定,由圖2可看出,隨著氮肥用量的增加,各處理與CK相比,SPAD值均有增加,且當每桶氮肥用量超過4.5 g(N5)后,收獲期SPAD值仍然在很高水平,出現貪青晚熟現象。同一處理間隨著測定的時間不同,始穗后劍葉的葉綠素含量整體表現出先上升達到最大值后下降的趨勢。

圖2 各處理始穗后劍葉葉綠素相對含量

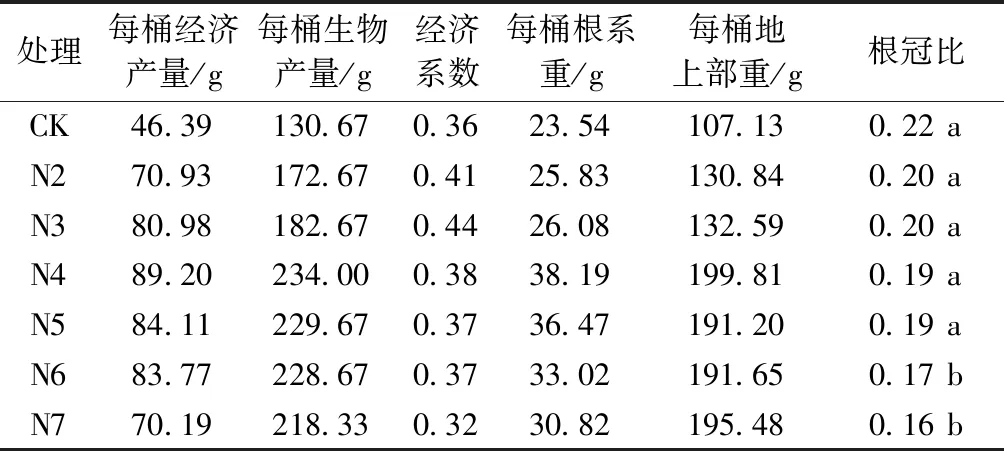

2.4 氮肥用量對根冠比和經濟系數的影響

由表4可以看出,氮肥用量對綠旱粳1號的經濟系數有明顯的影響。整體趨勢是隨著氮肥用量水平的增加,綠旱粳1號的經濟系數增大,N3處理到達峰值,繼續增加氮肥的用量,經濟系數反而下降。CK的根冠比最高,N7根冠比最小,隨著氮肥用量的增加,根冠比與CK相比呈下降趨勢,每桶氮肥用量4.5 g以內,根冠比與CK差異不顯著,超過4.5 g根冠比逐漸下降,差異達到顯著水平。

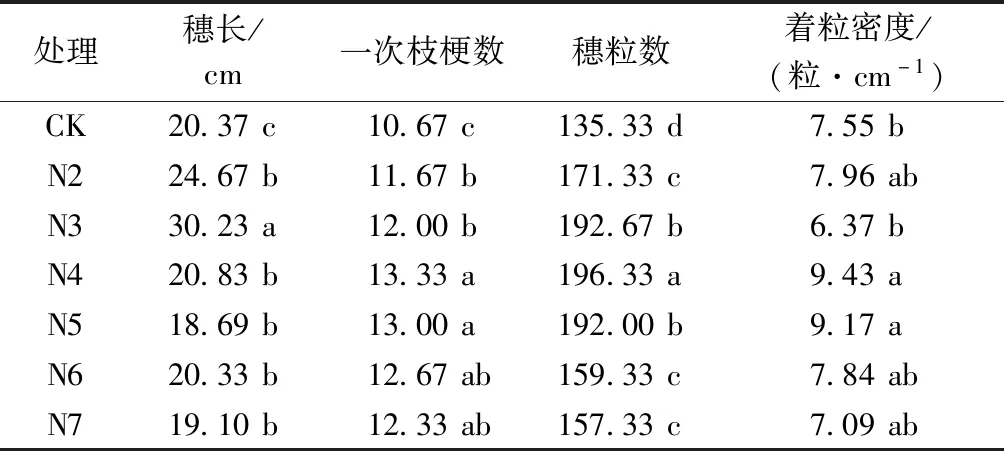

2.5 氮肥用量對穗部性狀的影響

由表5可以看出,氮肥用量對綠旱粳1號的穗長、一次分枝數等穗部性狀的影響較大。隨氮肥施用量的增加,穗長、一次分枝數、穗粒數和著粒密度的變化均呈先增加后降低的趨勢,與CK相比,處理間的穗長、一次枝梗數、穗粒數差異顯著。隨氮肥施用量的增加,綠旱粳1號的著粒密度與氮肥施用量變化響應不明顯,著粒密度中N4處理最大,其原因可能是著粒密度與穗粒數和分枝呈正比,與穗長呈反比,當穗長較短,穗粒數多時,其著粒密度就大。

表4 各處理經濟系數及根冠比

表5 各處理穗部性狀

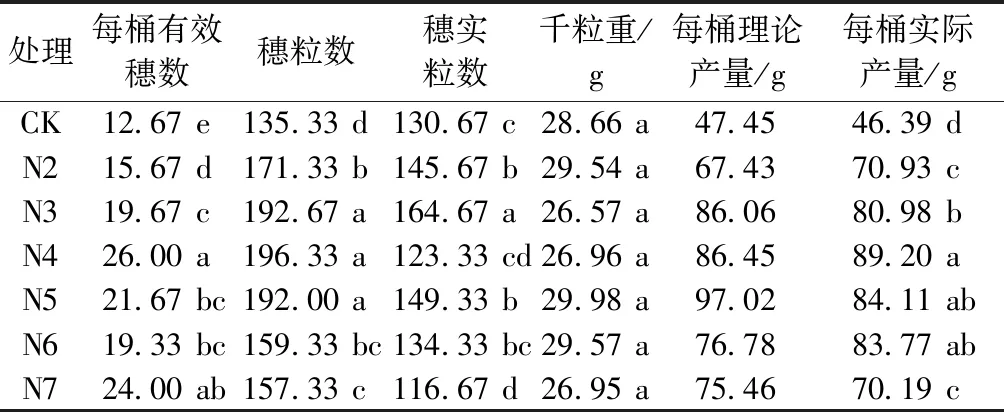

2.6 氮肥用量對產量因素及理論產量的影響

由表6可以看出,有效穗數基本上隨著氮肥用量的增加呈增加的趨勢,可能是因為在一定范圍內增加氮肥用量促進了分蘗和生長,從而增加有效穗數。氮肥用量對穗粒數的影響規律也是隨著氮肥用量的增加,穗粒數均增加,但并不是氮肥越多穗粒數越大。氮肥用量大,雖然穗粒數大,但每穗實粒數卻有所降低。各處理的千粒重隨著氮肥用量的變化差異不顯著;理論產量隨著氮肥用量的增加也在增加,在增加到一定范圍后,再增加氮肥用量,理論產量下降。

氮肥用量對綠旱粳1號的實際產量有明顯的影響。各處理實際產量的大小依次為N4>N5>N6>N3>N2>N7>CK。水稻產量隨著氮肥用量的增加而提高,但超過N4水平后,增產幅度下降,氮肥利用效率降低,故相比較來看,N4處理是最佳施氮肥水平。

表6 各處理產量因素及實際產量

3 小結與討論

氮肥是對水稻農藝性狀和產量影響較大的因素。在一定施氮量范圍內,籽粒產量隨施氮量的增加而增加,超過一定范圍后,再增加施氮量籽粒產量不增加反而下降,本試驗結果與周麗燕等[15-18]的研究結果一致。隨著氮肥用量增加,綠旱粳1號株高、莖蘗動態、葉綠素含量和穗長、一次枝梗數、著粒密度等穗部性狀改善,數量和長度增加,增加“庫”容量使水稻高產,氮肥用量增加,葉綠素含量、生物產量和經濟系數提高,為水稻高產提供足夠的“源”,為物質積累與轉移奠定基礎。統計分析表明,氮肥用量、產量與莖蘗動態、穗部性狀相一致,氮肥不僅能提高綠旱粳1號的產量,還能協調“源”和“庫”的作用。合理施用氮肥,對協調水稻產量性狀、莖蘗動態,提高成穗率和研究水稻高產具有重要意義。本試驗條件下得出適宜的純氮總量為0~260 kg·hm-2,此范圍內,綠旱粳1號的增產幅度最大,氮肥利用效率最高;超出這一范圍,水稻農藝性狀、產量和經濟系數下降。可能是因為施氮量過大,無效分蘗增加,群體生長,后期生長貪青晚熟,生物產量增加,千粒重下降,癟粒增多,而導致產量和經濟系數降低。因此,在安徽鳳陽及沿淮地區綠旱粳1號生育期氮肥總用量應控制在260 kg·hm-2以內。