永嘉縣楓林鎮省級森林城鎮建設探析

張旭樂,葉勝忠,鄭堅,馬曉華,胡青荻,錢仁卷,林琳,滕偉忠*

(1.浙江省農業科學院 亞熱帶作物研究所,浙江 溫州 325005;2.永嘉縣自然資源和規劃局,浙江 永嘉 325100)

我國的森林城鎮建設起步于 20 世紀 80 年代末期,黨的十八大報告提出,建設生態文明,建設美麗中國,要把生態文明建設擺在社會主義現代化建設的突出位置[1]。為深入貫徹落實習近平生態文明思想,積極踐行“綠水青山就是金山銀山”的綠色發展理念[2],浙江省委、省政府作出“綠色浙江”、“生態浙江”、“森林浙江”的戰略決策,森林城鎮創建逐漸推廣開來[1]。城鎮森林景觀是美麗中國的重要組成部分,與城鎮居民生產、生活密切相關,最能體現人與自然的和諧之美。城鎮森林景觀建設是踐行“綠水青山就是金山銀山”的必由之路[3]。發展城鎮森林、建設森林城鎮,對于改善人居環境和促進民生福祉也具有不可替代的重要作用。

1 森林城鎮建設概況

楓林鎮位于國家級旅游風景名勝區楠溪江中游東岸,旅游資源豐富,且交通便捷。楓林鎮山青水秀,森林繞城,為永嘉縣中東部的農業重鎮,是集農業發展、生態環境優勢于一體的富有特色的省級歷史文化名鎮,先后被命名為省級衛生城鎮、省級體育強鎮、永嘉縣“武術之鄉”與“象棋之鄉”、第二批省級歷史文化保護區等稱號。楓林鎮歷史文化悠久,人文資源豐富,環境優美,森林資源比較豐富,為森林城鎮建設打下了良好的發展基礎。楓林鎮全鎮面積7 090 hm2,人口4.3萬人。

2 森林城鎮建設現狀與評價

2.1 森林城鎮建設現狀

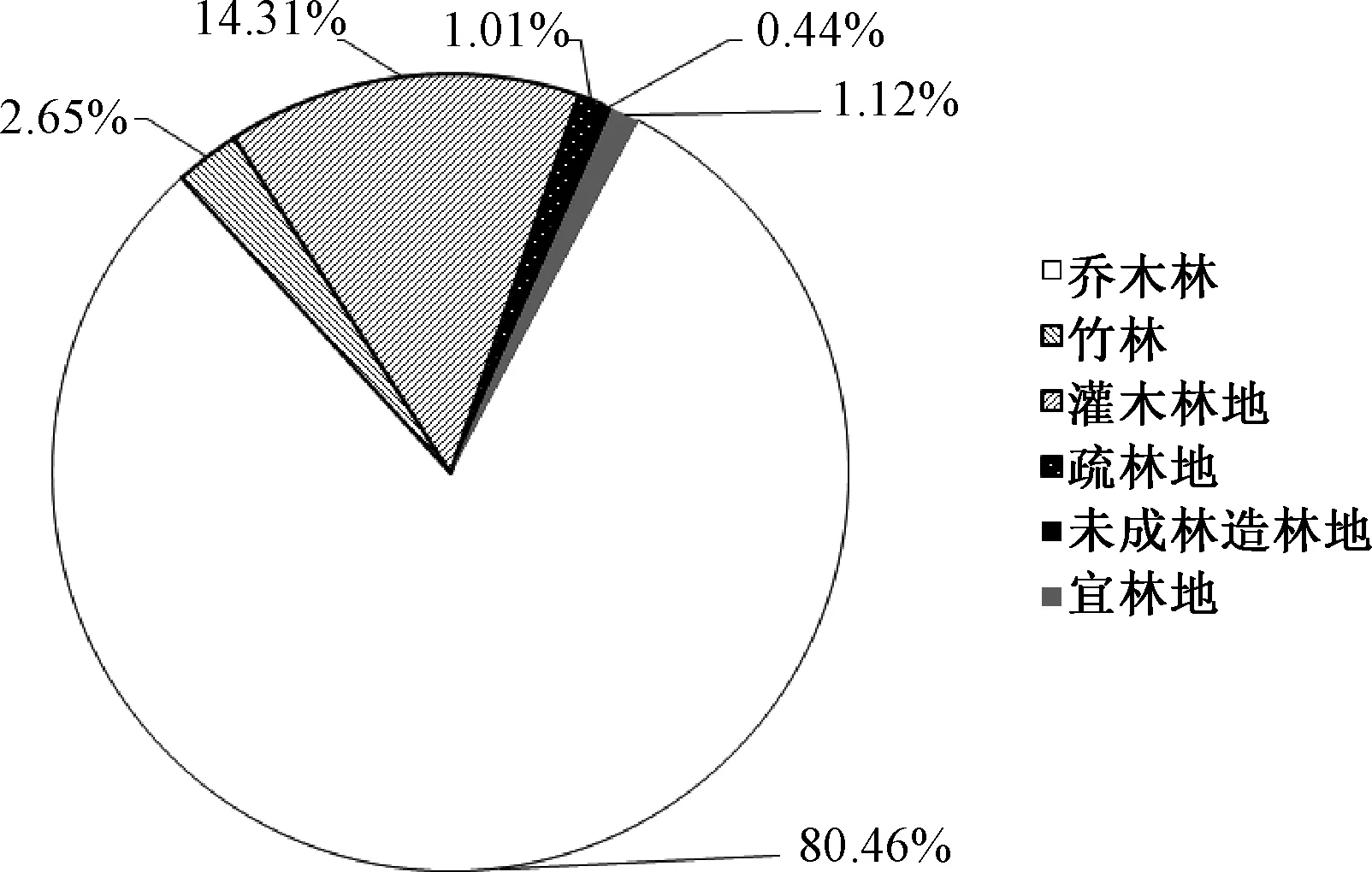

森林資源調查(圖1)顯示,楓林鎮林地面積5 191.67 hm2,占土地總面積的73.23%,其中有林地4 314.73 hm2、灌木林地743.13 hm2、疏林地52.6 hm2、未成林造林地23.07 hm2、宜林地58.13 hm2。森林覆蓋率71.47%,林木綠化率73.67%。

圖1 楓林鎮林地分類現狀

2.2 建成區建設現狀

楓林鎮建成區面積為702.97 hm2,人口1.23萬人。楓林鎮以“增綠地、造精品”為重點大力推進城鎮綠化,道路、村居環境綠化改造火熱進行中。小城鎮建設一環緊扣一環,小鎮面貌日新月異,呈現出四季常綠、時時花香的美景。楓林鎮建成區綠地面積281.42 hm2,林木覆蓋率為35.68%;楓林鎮建成區范圍內的公園綠地面積10.12 hm2,生產綠地面積為78.77 hm2,防護綠地面積為77.2 hm2,附屬綠地面積為9.58 hm2,其他綠地面積為79.77 hm2。附屬綠地中,單位與居住區綠地面積為2.11 hm2,平均綠地率為29.97%。主要道路綠化率為96.82%,人均公園綠地面積8.23 m2。

2.3 森林村莊建設現狀

村莊基本沿大楠溪(楓林段)、楓孤溪、獅溪和珍楓線、獅北線等布置。村莊綠化、美化納入村“兩委”議事日程,實行村領導目標責任制。近年鎮委、鎮政府通過實施“治臟治亂 綠化美化”和 創建“森林村莊”、“綠化示范村”、“美麗鄉村”、“一村萬樹”等工作,大幅增加了村莊、公園、庭院綠地。目前已獲市級以上森林村莊、“一村萬樹”的村莊有6個,占社區與全部行政村數量的30%。其中5個為市級森林村莊,1個為省級“一村萬樹”示范村。

2.4 古樹名木資源

古樹名木是歷史與文化的象征,是活化石,是自然和前人留下的無價之寶。據永嘉縣古樹名木資源普查成果《永嘉縣人民政府關于公布全縣古樹名木名錄的通知》(永政發〔2015〕169號),楓林鎮共有古樹名木26株,隸屬7科,按樹種分,苦櫧10株,楓香8株,馬尾松2株,樟樹1株,樸樹2株,木犀1株,麻櫟1株,無柄小葉榕1株。國家二級古樹2株,占總數的7.69%;國家三級古樹24株,占總數的92.31%。古樹均已登記在冊、掛牌保護。

3 存在問題

3.1 建成區綠化建設不均勻

楓林鎮是千年古鎮,歷史悠久。建成區范圍內,房屋密集,古鎮民居與道路部分因建設年限久遠,空間狹小,老的道路由于缺乏科學的整體規劃,很多地段都已經硬化,且道路本身就狹窄,綠化空間明顯不足。

3.2 通道景觀略顯單調

鎮區綠色通道建設目前大部分仍停留在簡單綠化的層面上,重點表現在鎮政府周邊的道路綠化樹木多為天竺桂、香樟,景觀單調,且多為近年種植,樹高、冠幅一般不大,還未形成濃密樹冠,需要通過撫育、施肥等促進樹木生長,更好發揮其生態與景觀功能。且部分道路或河道還存在缺株斷帶,影響了綠色通道體系的構建。

3.3 村莊綠化參差不齊

楓林鎮下轄4個社區、16個行政村,目前,陳垟村、兆潭村、鳳岙村、龔埠村、田東村等5個村莊已成功創建市級森林村莊,湖西村已成功創建省級 “一村萬樹”示范村,占社區與全部行政村數量的30%,雖然已經達到省級森林城鎮創建標準,但仍有部分村莊綠化方式較為簡單,村莊入口、道路、民宅旁綠地樹種單一,綠化質量不高;如鑊爐村,人口居住密集,缺少供村民休閑、健身的社區公園等,村莊綠化需進一步提升。

4 建設目標和總體布局

4.1 建設范圍

建設范圍包括楓林鎮全部行政管轄區域范圍,面積7 090 hm2。分別為楓嶺社區、圣旨門社區、幸福社區、孤山社區等4個社區與16個行政村,即鑊爐、新坊、景沙崗、福田、江楓、兌垟、垟山頭、鏡架山、北坑新村、錦陽村、田寮、大木兌、包岙、湯岙、外檔、內檔。建成區范圍楓嶺社區(楓一村、楓二村、楓三村、徐家灣)、圣旨門社區(楓四、楓五、后山、大門臺)以及江楓村,建成區面積702.97 hm2。

4.2 建設目標

以建成人與人、人與自然和諧共處的美麗家園為目標[4],從整體上優化城鎮生態環境,提升生態承載力,增強城鎮發展活力,構建山環水繞、綠廊穿梭、綠樹成蔭、低碳生態城鎮森林生態體系,以滿足人們創業發展和人居生活日益不斷提高的對優良環境的追求。根據楓林鎮森林城鎮建設現狀,按照省級森林城鎮建設要求,以開展森林質量精準提升、增加綠量、優化森林生態景觀以及擴大單位住宅綠地覆蓋面積為重點,前期末成功創建省級森林城鎮,后期通過森林生態進一步建設、修復和發展,使其全面實現文旅融合型“慢生活”森林生態小鎮創建要求。

4.3 建設布局

充分利用楓林鎮的自然地形特點,綜合考慮楓林城鎮地貌形態、水系與交通道路格局,根據森林生態系統整體性、鎮村綠化一體化建設要求,以楓林生態、人文、歷史、景觀為統領,以及景觀點、廊道、斑塊空間結構優化要求,確定森林城鎮建設總體布局:“山環水繞、碧水中流,綠廊穿梭,一心、二廊、三脈、多綠基”的點、線、面結合的森林生態網絡體系。

4.3.1 環山

以生態公益防護林為主體的楓林鎮生態林建設,由鎮域南、北、東片群山形成綠色生態圈,包含大規模的山地森林、鎮郊平原片林,該綠環是楓林生態和產業網絡的一部分,它起著楓林鎮區外圍生態圈的作用,是實施人工造林、補植改造的重點,針對景觀重要的宜林地或撂荒地進行人工造林,對原有的馬尾松林,進行衛生伐和補植改造,以提高楓林鎮整體的森林質量和景觀效果。

4.3.2 水繞

是指楠溪江、獅溪、楓孤溪、徐家灣河等組成的景觀廊道,發揮楓林山、水、田、古村交相輝映的特殊性,通過城鎮建筑與溪流的綠色空間、周邊山體背景協調布置,打造景觀優美、空間疏朗,集生態、防護、文化于一體的溪流森林景觀廊道。

4.3.3 一心

是指楓林鎮建成區范圍內的森林綠地生態系統建設,主要圍繞以門前山公園等系列公園的公園綠化、附屬綠化為主要建設內容的森林城鎮建設核心。通過綠化建設,提升景觀的質量和檔次,建設結構穩定、環境優美的綠化景觀,重視生態功能和大眾服務功能,將鎮區綠化建設與其悠久的歷史文化相結合,實現城鎮人與自然的和諧,優化楓林鎮的人居與經濟社會發展環境。

4.3.4 二廊

是指楠溪江楓林綠道景觀廊道和諸永高速景觀廊道等所構成的二大生態廊道網絡,在城鎮生態功能起到生態大廊道的作用。

4.3.5 三脈

是指獅溪、楓孤溪、珍楓線的綠化景觀帶為主的網絡綠化體系。通過對沿線主要綠化進行新建、改擴建,增加綠量,豐富綠化景觀層次,優化道路綠化的結構和景觀,形成生態穩定、景色優美的水域綠化網絡。

4.3.6 多綠基

以楓林鎮所轄的各個行政村為基礎,積極開展村莊公園綠化,拓展庭院綠化和立體綠化,見縫插綠,增加綠地面積。同時,利用村莊的各自優勢,積極發展森林經濟等特色產業建設,形成多維度的森林城鎮綠化體系。

5 小結

創建森林城鎮,是新時期推進城鎮生態文明建設,促進城鎮產業發展的重要舉措[5]。“讓森林走進城市,讓城市擁抱森林”,森林城鎮在保護人體健康、調節生態平衡、改善環境質量、美化城鎮景觀等方面具有其他城鎮基礎設施不可替代的作用,而創建森林城鎮是一個長期的過程,需常抓不懈,需繼續做好補缺補差和完善提升工作,全面開展森林生態網絡建設、森林生態保護建設和森林生態文化建設,建立健全森林城鎮長效機制,不斷提高森林城鎮建設水平[6],為打造“千年古鎮,畫境楓林”、“楠溪詩畫小鎮”奠定良好生態基礎。