泥質粉砂巖斜坡路堤滑坡成因與處治技術研究

黃巖峰,林京松,盧章天

(廣西交通設計集團有限公司,廣西 南寧 532029)

0 引言

在我國廣西、貴州、云南等地廣泛分布著大面積的泥質粉砂巖等軟質巖,該類巖具有遇水易軟化變形、失水收縮等工程特性[1-2]。泥質粉砂巖的風化層一般具有一定的膨脹性,其形成的土質邊坡穩定性相對較差,容易受到氣溫、降水等因素的影響而產生較大變化,嚴重威脅路堤邊坡的穩定與安全,給公路工程造成極大危害[3-4]。

為有效處治泥質粉砂巖斜坡路堤的滑坡問題,本文以廣西玉林至鐵山港高速公路(以下簡稱“玉鐵高速公路”)K2768+524~K2768+624段路堤滑坡治理為例,通過地質勘探進行其地形地貌、地層巖性和水文地質分析,并在此基礎上剖析滑坡的形成因素和形成機理,對滑坡穩定性和剩余下滑力進行計算分析,進而針對此類泥質粉砂巖斜坡路堤的滑坡問題提出有效的處治技術。

1 工程概況

玉鐵高速公路K2768+524~K2768+624段路堤在原地面橫坡坡度約為15°~35°、縱坡約為4°的坡地上。該路段屬于半填半挖路段,左側為填方路段,右側為挖方路段,原地面地勢左低右高,中樁填土高度為2.0~4.5 m。左側為漿砌片石路肩擋土墻,沿路段里程增加方向擋墻高度由2.2 m逐級增高至10.5 m。

2020年8月,受臺風影響,該路段地域出現多場強降雨,K2768+574~K2768+615段左側路肩漿砌片石擋墻出現坍塌,坍塌區域從路肩擋墻至硬路肩與行車道交界處,以近似垂直于公路走向發生整體滑動;K2768+570~K2768+574段路肩漿砌片石擋墻外側墻體中間隆起變形;K2768+615至樁板墻接頭漿砌片石擋墻下部隆起變形,部分勾縫開裂,擋墻上部混凝土護欄出現斜向裂縫。

在勘察現場發現,坍塌擋墻遺留墻腳(可見部分)及坍塌段前后擋墻墻腳部位未見明顯滑移擾動,坍塌點附近路堤邊坡以及坡腳民房未見明顯異常;坍塌處存在持續變形破壞的趨勢,滑坡后緣拉裂縫不斷往道路中部發育,滑坡處于滑動階段,嚴重影響了路基的穩定性。根據滑坡及影響區實物指標調查結果,由《滑坡防治工程勘查規范》(GB/T 32864-2016)(以下簡稱《勘查規范》)確定,該滑坡危害對象等級為二級。

2 工程地質條件

2.1 地形地貌

K2768+524~K2768+624段滑坡場地原始地貌為低山,擋土墻位于山腳,地形坡度為15°~35°。擋墻北側為高速公路,路肩為低山,山頂高度約為150 m,修建有人工邊坡,采用格構錨索進行護坡;擋墻南側為村莊,與村莊之間為斜坡,坡度約為20°,斜坡有植被覆蓋。

2.2 地層巖性

2.3 水文情況

地下水類型為第四系松散類孔隙水、基巖裂隙水,補給來源均為大氣降水。孔隙水在雨季富集,基巖裂隙水較為貧乏。場地地下水對鋼筋混凝土具微腐蝕性,對鋼筋混凝土中的鋼筋也具微腐蝕性。

表1 巖土層物理力學指標表

3 滑坡成因及穩定性分析

3.1 滑坡形態特征

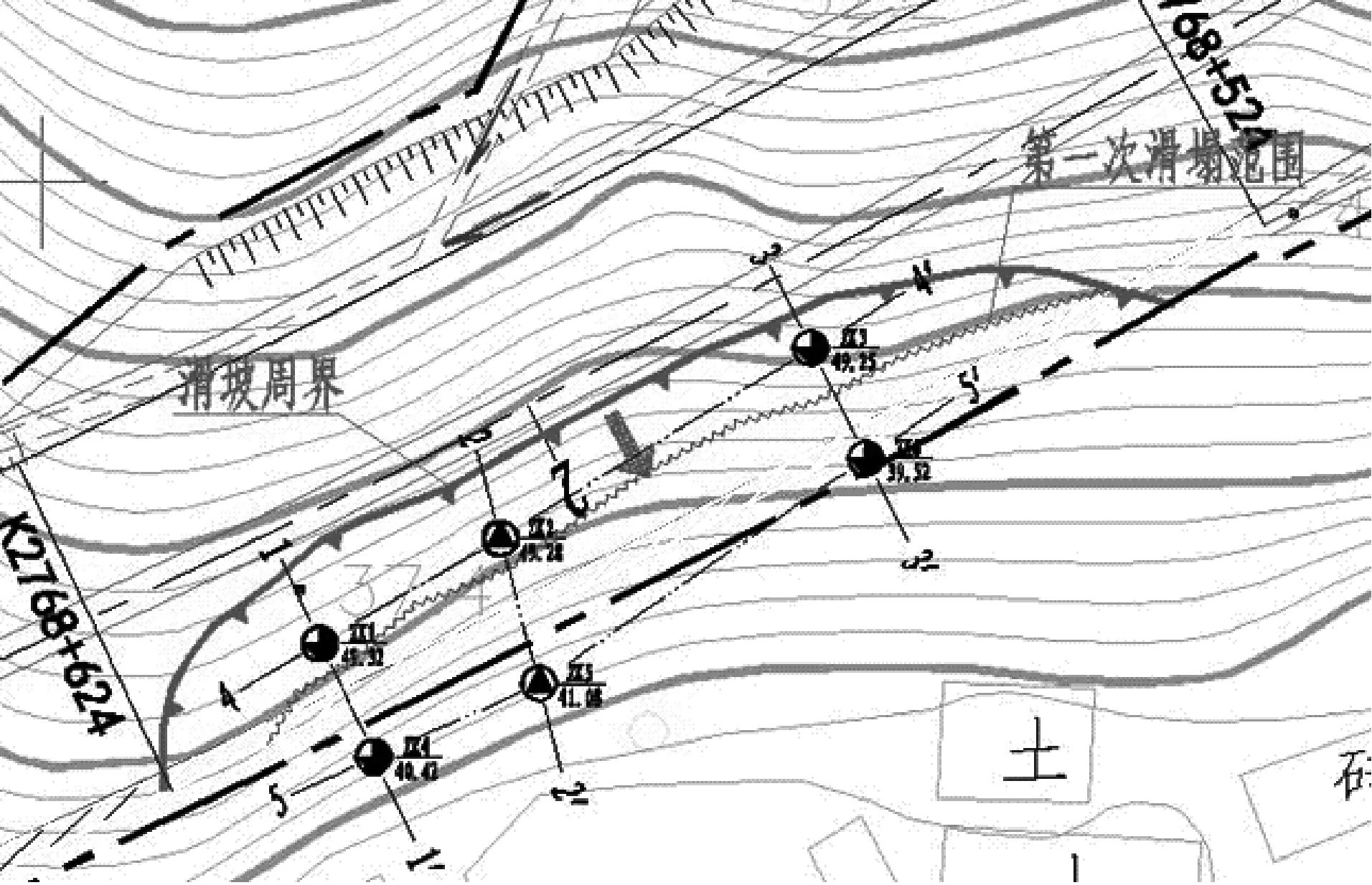

滑坡前緣以擋墻底部為界,后緣以高速路分道線旁的拉張裂縫和剪切裂縫走向為界,平面形態總體呈“似半月”形。主滑方向約為160°,滑坡體軸長約為90 m,前緣寬度約為13 m,滑坡平面面積約為850 m2,滑坡體積約為3 400 m3,屬淺層牽引式小型滑坡。如圖1所示為滑坡平面示意圖。

圖1 滑坡平面示意圖

3.2 滑坡形成因素分析

該路段路側擋土墻滑坡的形成是由多種因素共同作用的結果[5-7]。影響滑坡的因素主要有降雨、人類工程活動、地層巖性、地形地貌等。

(1)強降雨:降雨是導致滑坡產生的主要誘發因素,尤其是強降雨或持續性降雨。高速公路北側上部山體雨水沖刷坡體,地下水沿土體向下滲入滑坡體中,入滲形成的地下水增加了滑坡體的重度,軟化了滑坡體的抗剪強度,并提供了水壓力,不利于斜坡的穩定性。

(2)人類工程活動:人類的工程活動是產生滑坡的重要原因。在高速公路建設時,該路段路面北側為原始地貌,南側為回填區域,將其修建成臺階狀進行回填,回填后北側邊坡表層裸露。高速公路修建時在坡腳部分地段設置了9.5~10.5 m的毛石擋土墻,暴雨使回填的素填土經過日積月累發生軟化,導致該毛石擋墻未能完全防止滑坡的發展。

(3)滑坡體巖性:滑坡體為素填土,素填土的成分為全-強風化泥質粉砂巖,當遇強降雨或持續降雨時,雨水可滲入土體,土體遇水浸泡后會發生軟化,抗剪強度大大降低,容易在回填土與原狀土接觸面附近和土體內部產生軟弱帶,造成土體沿軟弱面向臨空面下滑。

(4)地形:滑坡所處山體自然地形坡度約為15°~35°,滑坡整體坡度為35°左右,由于削坡在滑坡前緣形成陡坡,且局部地段呈直立狀,為滑坡的形成提供了有利的地形條件。

3.3 穩定性分析

3.3.1 定性分析

通過地表變形特征、剪出口位置等對滑坡進行穩定性定性分析,評價結果如表2所示。

表2 滑坡整體穩定性定性評價結果表

由表2及現場調查可知,滑坡體在天然工況下處于欠穩定狀態。滑坡區前緣臨空條件好,但在暴雨情況下仍有發生小規模滑坡的跡象,故可定性判斷該滑坡在暴雨工況下處于不穩定狀態。

3.3.2 定量評價

因滑動面呈近似折線型,故按照《勘查規范》推薦的公式E.9對滑坡的穩定性進行計算[8]。根據鉆探揭露結果,滑坡場地地下水位埋深較深,位于滑面之下,因此不考慮地下水滲透壓力作用。穩定性驗算公式如式(1)所示。式中各參數名稱及計算取值詳見文獻[8]。

(1)

滑坡滑帶通過鉆探揭露軟弱層和工程類比法等方法綜合確定。滑坡所在區域抗震設防烈度為7度,屬一級滑坡防治工程,故滑坡穩定性采用自重工況、暴雨工況及地震工況三種,計算方法采用傳遞系數法進行穩定性分析。

由于滑坡已發生過一次垮塌,現地表變形主要表現為后緣出現拉張裂縫,坡體上出露滑坡臺坎,現狀強降雨時仍有變形現象。故反演參數時根據經驗綜合確定滑坡在工況Ⅰ(天然狀態)下穩定性系數取1.00(基本穩定狀態)、在工況Ⅱ(暴雨狀態)下穩定性系數取0.80(不穩定狀態)作為穩定性系數進行參數反演。

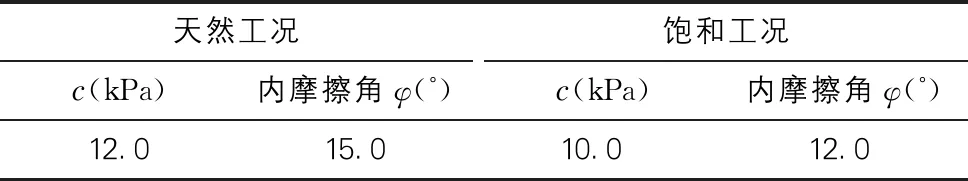

通過對滑帶土取不同的粘聚力(c)值和內摩擦角(φ)值進行滑坡穩定性分析可知,該滑坡穩定性受φ值與c值的變化影響幅度較大,故確定c值進行參數反演,最終確定滑帶的c和φ值如表3所示。

表3 滑帶抗剪強度參數取值表

根據已經確定的滑坡滑帶抗剪參數,對現狀滑坡穩定性進行計算,通過計算可知:在不考慮現有擋土墻的情況下,滑坡在天然工況下,穩定系數為1.00~1.06,處于基本穩定-欠穩定狀態;在暴雨工況下其穩定系數為0.79~0.85,在地震工況下其穩定系數為0.93~0.99,均處于不穩定狀態。

3.4 滑坡剩余下滑力計算

根據規范相關規定,滑坡防治工程等級為Ⅰ級,設防烈度為7度。通過現場取樣試驗、反演推算現狀分析,結合工程地質類比,確定滑坡體天然重度為19.2 kN/m3,飽和重度為20.2 kN/m3,土體飽和工況下粘聚力c值取10.0 kPa,內摩擦角φ值取12.0°。

根據滑坡失穩條件,暴雨狀態或連續降雨狀態下為滑坡最不利工況,同時考慮行車載荷的影響,滑坡推力計算工況為暴雨狀態+自重+行車載荷影響,穩定安全系數取1.25。根據計算,暴雨+行車載荷的工況條件下滑坡最大剩余推力為413.9 kN/m。

4 處治方案設計

為避免該段路基進一步破壞,應立即對該段病害路基進行搶險加固處治。通過現場勘察,結合相關資料,在總結工程經驗及滑塌成因的基礎上,綜合考慮滑坡特征、穩定性及其剩余下滑力,提出了適合本段路堤的處治方案[9-11]。

4.1 臨時處治方案

考慮到當時正值雨季,路堤填土有發生二次坍塌的可能,故盡快進行了臨時性及結合后期施工作業面要求的放坡支護處治方案。

具體處治方案為:沿行車道與超車道交界處進行放坡,坡率為1∶1,在坡腳用鋼板樁作為臨時支護,鋼板樁打入原地面長度與懸臂段按3∶1進行控制,支護完成后進行拆除擋墻及其他施工工序。坡面采用掛網噴射5 cm厚的C20混凝土防護,在開挖過程中做好監測,密切關注裂縫發展情況以及鋼板樁位移情況。

4.2 處治方案

本方案按抗滑樁+混凝土擋土墻+肋墻支擋形式進行處治,具體設計見圖2。

4.2.1 抗滑樁

為確保村莊群眾生命財產安全及道路行車安全,采用圓形抗滑樁支護塌方段。抗滑樁樁徑為2.2 m,樁中心距為3.05~4 m,其中受14#樁施工作業面及周邊房屋影響,將10#~14#樁中心距進行適當調整:10#至13#樁中心距為3.75 m,13#至14#樁中心距為3.05 m,1#至9#樁中心距為4 m。

抗滑樁設計樁長為32.25 m,嵌固端約為22 m,樁端嵌入強風化粉砂巖層深度≥4 m。樁體采用旋挖鉆孔工藝施工,樁身混凝土采用C30混凝土,受力鋼筋保護層厚度≥10 cm。樁間設置現澆擋土板,擋土板強度不低于C30,板內預留泄水孔。抗滑樁樁頂設置1 m冠梁,樁頂預留0.8 m縱向鋼筋與冠梁進行搭接;同時冠梁頂設置墻式混凝土護欄,新建混凝土護欄與兩側原混凝土護欄平順過渡。

4.2.2 混凝土擋土墻

因滑坡處距離祠堂較近,受當地風俗影響,祠堂正后方采用路肩衡重式混凝土擋土墻支護,長度約為4 m,墻高為9.5 m,擋土墻基礎采用換填碎石為1.5 m,地基承載力要求≥290 kPa。擋土墻墻頂設置冠梁與抗滑樁連接,兩側抗滑樁預埋鋼筋,以便與擋土墻連接成一個整體。

4.2.3 肋墻支擋

考慮到連接抗滑樁的漿砌片石墻高為5.5~9.0 m,具有一定的安全隱患,擬采用在墻外側設置肋墻加固漿砌片石墻體。肋墻每5 m設置一道,肋墻高為現有漿砌片石墻高的2/3,支護長度為30 m。肋墻位置可根據現場實際情況進行調整,應避開沉降縫;肋墻施工時不破壞原有漿砌片石擋墻基礎。

圖2 處治方案平面圖(cm)

4.3 路基路面及附屬設施恢復

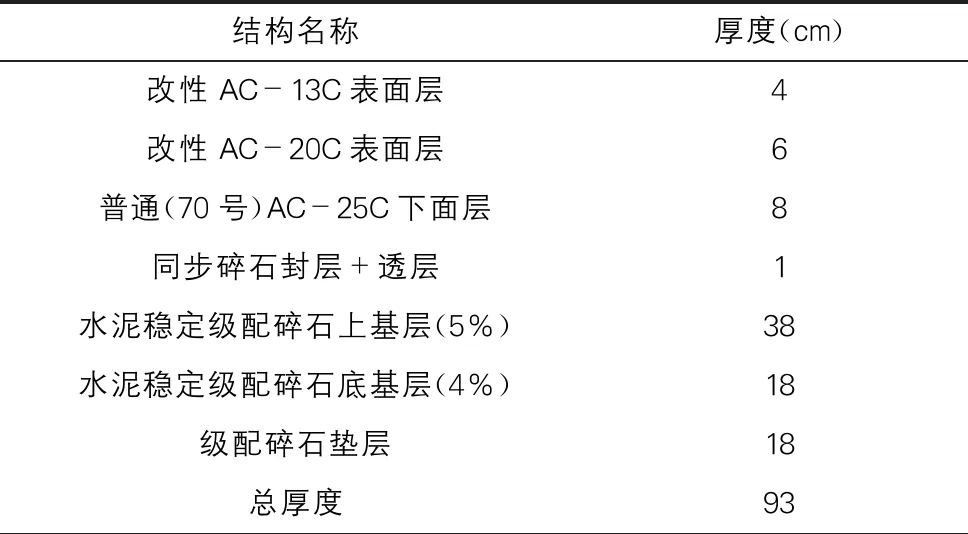

填筑前先對舊路基邊坡進行清坡處理,并開挖寬度≥2 m的臺階,路床范圍采用土工格柵加筋。鑒于路面出現不同程度裂縫,采用路基注漿加固土體,平均進尺8 m,單孔注漿深度深入原地面≥2 m。恢復后的路面結構層見表4[12]。

表4 恢復后的路面結構層組成表

按原路面結構層恢復路面,恢復路面標線及混凝土護欄以保障行車安全。為減少水對路基土體的影響,在抗滑樁以及擋墻外側新建混凝土排水溝,同時恢復路面橫向排水管。

4.4 處治效果

該邊坡處治工程完工后,經過檢測,抗滑樁及擋土墻施工質量符合要求,路基路面各結構層符合相應的技術指標及規范要求。檢測情況表明,樁頂、擋墻的水平和垂直位移均在設計的合理范圍內。由此可見,采用抗滑樁+混凝土擋土墻+肋墻支擋形式為主的處治技術可有效整治此類泥質粉砂巖路堤滑坡,達到了安全、經濟合理、施工快捷的處治目的。

5 結語

本文通過分析玉鐵高速公路K2768+524~K2768+624段泥質粉砂巖斜坡路堤滑坡的形態特征、形成因素、穩定性及剩余下滑力,提出了針對此類路堤滑坡的處治方案,得出以下結論:

(1)降雨是導致滑坡產生的主要誘發因素,尤其是強降雨或持續性降雨。人類的工程活動是產生滑坡的重要原因。

(2)進行路堤滑坡工程治理設計時應綜合考慮路面靜荷載及動荷載,計算剩余下滑力時應采用不同工況下確定的最大值。

(3)加強地表水管理和設置系統排水治理工程,是治理工程的關鍵。為防止渠水滲入滑體影響滑坡穩定,應進一步加強水渠防滲漏措施和監測工作。

(4)采用先放坡支護臨時處治,后按抗滑樁+混凝土擋土墻+肋墻支擋方案處治的治理技術,可有效整治此類泥質粉砂巖路堤滑坡,可為今后類似滑坡的因素分析、穩定性分析、剩余下滑力計算及處治技術提供參考。