在《磁鐵能吸引什么》一課教學中創設問題情境

◇高 洪(江蘇:豐縣創新育人學校)

在小學科學活動中,如果把學生的科學探究活動比作鹽,那么真實問題情境就是我們煲的湯,只有鹽溶于湯才能形成真正的美味,科學探究只有融入情境才能更好地被學生理解,進而消化吸收,形成科學素養。在引導二年級學生對《磁鐵能吸引什么》的探究中,我著力創設真實的問題情境,激發學生主動探究、樂于探究,進而提升他們的科學素養。

一、教學分析

學生在上《磁鐵能吸引什么》一課之前,多數都接觸過磁鐵,因為現在磁鐵比較常見,很多玩具里都能發現磁鐵的蹤影。對于磁鐵,二年級的學生已經有了一些正確的認識:“磁鐵能吸住一些物體。”“磁鐵之間也會吸在一起,有時候會相互推開。”為了更好地引導學生探究“磁鐵能吸引什么”這一問題,在進行教學設計之前,我對學生進行了前測,以了解學生對磁鐵吸引物體現象的認識情況。前測題是:你玩過會吸東西的玩具嗎?它能吸什么?它為什么會吸東西?參與調查的二(1)班48名學生中:沒玩過磁鐵玩具的有3人;不知道磁鐵名字的有12人;能正確作答的有4人(通過課后訪談,了解到這4名學生是看了一些電視節目,知道答案,但不是十分確定,因為沒有親自探究);37人關于磁鐵吸引物體的解釋很混亂,形成的相關認識是模糊的,甚至是錯誤的,例如,很多學生認為“磁鐵能吸引金屬”。

通過前測發現:學生的回答都提到磁鐵能吸引一些東西,但對于所吸引東西的種類不確定。磁鐵主要吸引金屬里的鐵,但從來沒有人引導學生分辨鐵和金屬的區別,所以,學生形成了“磁鐵能吸引金屬”的錯誤認識。同時,一些合金的出現,也會誤導學生做出錯誤判斷。另外,鉛筆芯也是學生出現疑惑的物品之一,因為鉛筆是“金”字旁。面對學生的疑惑,我決定通過在課堂上創設真實的探究情境,引導學生在課堂上開展真實有效的科學探究,完成學習目標。

二、教學過程及策略

(一)初創情境,引發探究

問題情境離學生的生活越近,越逼真,越容易激發學生探究的興趣和欲望。

1.創設

本節課開始,我首先出示一盒做了“手腳”的大頭針(只要手指輕觸一下盒底,整盒大頭針就會全部撒到地上),說:“今天這節課,我帶著你們認識一樣生活用品,它叫大頭針。因為一頭較大,而另一端比較尖細,所以叫大頭針。”

科學探究從問題開始,本環節,教師創設了一個“課堂出現意外”的真實情境,這是學生自己遇到的真實問題,并且是一個亟待解決的問題,激發了學生解決問題的欲望,同時也能真正開發學生的思維,增加學生勇于面對困難的勇氣。

2.猜測

投影出示物品圖,學生觀察并讀出物品名稱。為了讓學生易于認讀,名稱全部配上拼音。

師:這些物品中,哪些能被磁鐵吸引?哪些不能被磁鐵吸引?先獨立思考一分鐘。請組長拿出實驗單(一),帶領組員猜測一下。如果認為物品能被磁鐵吸引,在物品后面的方框里打“√”;如果認為不能被磁鐵吸引,打“×”。

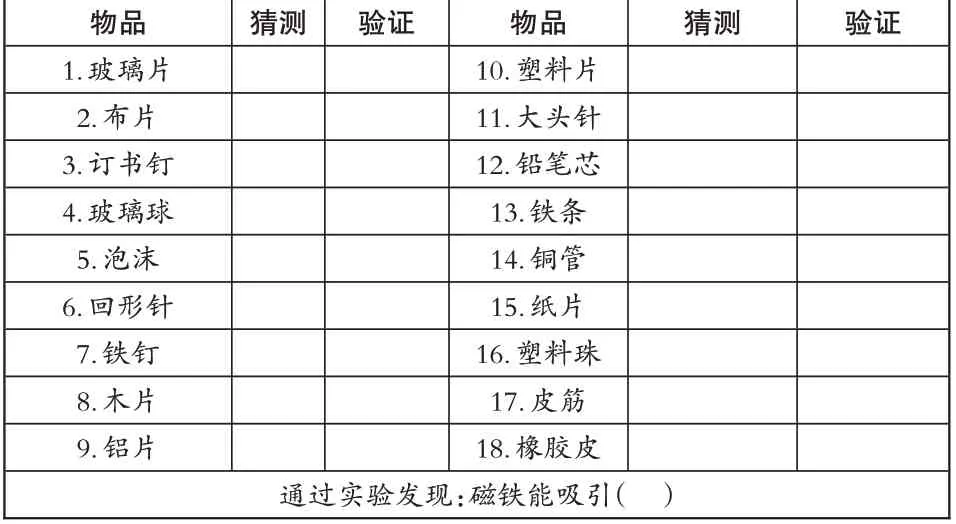

實驗一 磁鐵能吸引哪些物體的實驗記錄表

小組猜測后匯報。學生的科學概念是在前概念的基礎上建構的。科學探究前的猜測,能充分展現學生的前概念,有利于教師開展有針對性的教學。

3.驗證

師:我們的猜測正確嗎?怎樣才能知道我們猜得對不對呢?沒錯,我們可以像科學家一樣去做實驗驗證。如果給你準備了一塊磁鐵和表里的那些物品,你打算如何做這個實驗?

生:用磁鐵逐一靠近那些物品,看能否吸引物品。投影出示實驗要求。

實驗時,組長用磁鐵靠近每一種材料,其他學生認真觀察,對有疑問或有興趣的物品,其他組員可重復實驗;做實驗時,小心尖銳的物品;記錄員及時做好實驗記錄,討論發現;實驗完成后,收拾好材料,放入材料筐。

實驗結束后,學生匯報。

生1:我們發現磁鐵能吸引訂書釘、回形針、鐵釘、大頭針、鐵條。結論是:磁鐵能吸引金屬。(板書:金屬)

生2:我們發現磁鐵能吸引訂書釘、回形針、鐵釘、大頭針、鐵條。結論是:磁鐵能吸引鐵。(板書:鐵)

師:出現了兩種結論,請大家再次研究實驗記錄。思考:哪一種結論更合理?

生1:訂書釘、回形針、鐵釘、大頭針、鐵條都是鐵做的,所以,磁鐵能吸引鐵。

生2:銅管和鋁片也是金屬,但是磁鐵不吸引它們,所以,磁鐵能吸引金屬是錯的。

師:在科學上,磁鐵能吸引鐵的性質叫磁性,磁鐵能吸引鐵。(板書)

這一環節,讓學生像科學家一樣動手學科學、動手做科學,使學生體驗科學探究的樂趣。通過思考實驗步驟,閱讀實驗要求,感受科學探究是嚴謹的,體會細致、有序實驗的重要性。

(二)再創情境,應用探究

1.創設

師:我從小就喜歡收集硬幣,請你們欣賞一下我收集的硬幣。(投影5分硬幣、大1角硬幣、小1角硬幣、5角硬幣、1元硬幣)想知道這些硬幣是鐵做的嗎?怎么辦?

生:用磁鐵吸硬幣,看是否吸引。

2.猜測

師:組長領取硬幣,小組內猜一猜哪些硬幣是鐵做的。

學生猜測,填寫實驗記錄單。匯報。

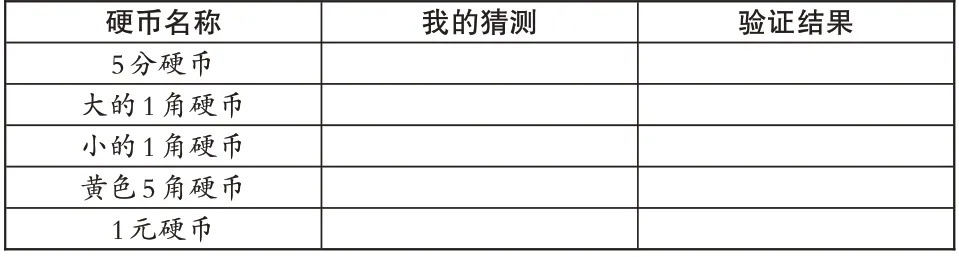

實驗二:哪種硬幣會被磁鐵吸引

3.驗證

師:對自己的猜測結果有把握嗎?(生搖頭)請組長拿出磁鐵,小組內驗證一下吧。

圖1所示的兩端式同軌雙車運行模式,同一巷道上兩臺堆垛機可以同時工作;左端堆垛機服務左端出/入庫臺,右端堆垛機服務右端出/入庫臺;兩堆垛機的工作區域根據實際工況由列劃分,以避免碰撞。

學生實驗,填寫記錄單,匯報實驗結果。

師:和預測的結果一樣嗎?你有什么問題要問嗎?

生:5角硬幣是黃色的,我感覺5角硬幣是銅做的,為什么磁鐵能吸引呢?

(投影出示硬幣資料,教師釋疑解惑。)

師:要判斷某件物品是不是鐵做的,只用眼睛看,行嗎?用什么方法更可靠?

生活中還有很多像硬幣一樣的物體,從表面上看很難分辨它是不是鐵制品,并且生活中的大部分東西是用好幾種材料組成,如,課桌就是木頭和鐵做的。借助磁鐵,能更好地幫助我們檢驗該物品是否含有鐵材料。收廢品的老大爺身上經常帶著一塊磁鐵,你知道為什么嗎?

但不是所有的物品都適合用磁鐵去檢驗,比如,手表、電腦、照相機等精密儀器,磁鐵的磁性會影響它們的正常工作,甚至壞掉。所以,有效的工具還要合理運用,才能給我們的生活帶來方便。

本環節的情境創設非常接地氣,教師在生活中遇到了麻煩,作為學生,給教師幫忙是義不容辭的事情,更能體驗成功的喜悅。在這種情境中,學生學以致用,進一步內化所學的科學概念,學會用科學的方法去認識周圍的世界,從而突破教學難點。

(三)又創情境,拓展探究

師:下面,我就用你們想出的方法,用磁鐵把這些大頭針吸起來,好不好?用磁鐵靠近這些散落的大頭針,猜一猜,會出現什么情況?

生:全被磁鐵吸在身上。

師:得用手一點一點地揪下來,一不小心,有可能扎到手,仍舊很麻煩。還有沒有更好的辦法,把吸在磁鐵上的大頭針一次性取下來?

學生思考,交流,匯報:用布包著磁鐵去吸大頭針,然后把布反過來,再把磁鐵取走,大頭針就全被收集到布里了。

師豎起大拇指:這個主意太棒了。可是,隔著布,磁鐵還能吸住大頭針嗎?

生:能。(聲音很響)

師:那要是隔著木片呢?隔著玻璃呢?隔著橡膠皮呢?……

生:能。(聲音漸小,底氣不足)

師:請你們拿出實驗記錄單(三),猜測一下,隔著這些物體,磁鐵還能吸引大頭針嗎?

學生小組猜測,交流,匯報。

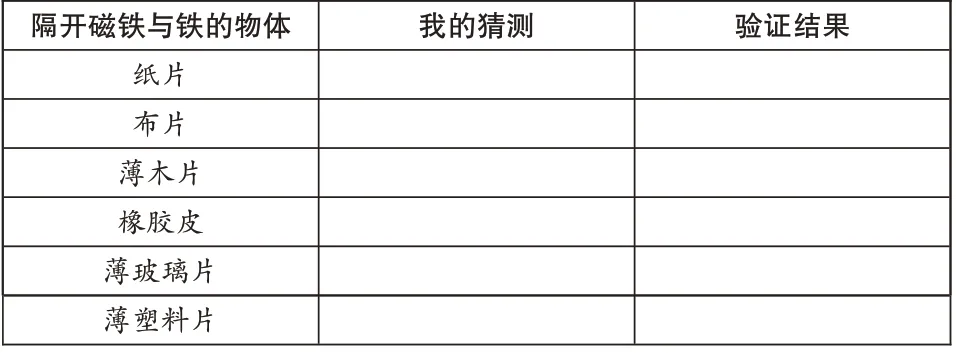

實驗三:磁鐵隔著物體能否繼續吸引鐵

師:我們猜得對不對呢?如何驗證?

學生匯報實驗步驟,教師小結并投影實驗步驟。

學生開始實驗,填寫實驗記錄單。

匯報:磁鐵隔著一些物體能吸引鐵。

教師板書,學生齊讀。

師:下面,就請剛才想出好主意的學生到前面來,用他的妙計把大頭針收集起來。

學生用布包上磁鐵,把散落的大頭針全都吸在布外,然后把布打開反過來,所有的大頭針全被收集在布里,安全省事。此時,學生自發響起了熱烈的掌聲。

此情境是第一環節情境的延續,正所謂“幫忙幫到底”,當新的困難出現時,激發學生繼續思考探究,去解決新問題。這和科學發展的過程不謀而合。

真情境引起真活動,真活動發展真思維。課堂中,只有創設了恰當的真實情境,對于激發學生自主探究、提高探究活動水平、促進學生思維發展才有明顯的促進作用,讓課標精神真正落到實處。

三、總結與反思

在學生進入真實問題情境后,要引導學生根據情境提出本課要探究的問題,明確學習內容。在猜測和假設環節,讓學生聯系情境,調動已有的知識與經驗,做出盡可能多的猜想,了解學生的前概念。等學生得出探究結論后,要立即引導學生應用結論去解決情境中提出的問題,使探究過程形成一個邏輯的整體,而真實情境貫穿始終。

《義務教育科學課程標準》指出,小學科學課程承擔了培養小學生科學素質的責任。通過小學科學的學習,能夠使小學生保持與生俱來的好奇心,發展學習科學的潛力,為他們成為具有創新精神和實踐能力的新一代打下良好的基礎。因此我們在教學實踐中,不僅要培養學生嚴謹認真的科學態度,更要使學生樹立勇于探索真知的價值觀。通過上述方式培養學生長期觀察記錄的好習慣,提高科學觀察記錄的能力,讓學生享受實踐探索帶來的樂趣。