基于生態教育的高中地理研學課程設計

——以吐魯番地區艾丁湖為例

郭甜甜 葉 茂

(新疆師范大學 新疆維吾爾自治區烏魯木齊市 830054)

我國作為發展中國家,為了追求經濟發展,而忽視了生態環境的保護,在過去的幾十年里,我國的生態問題日益嚴重。隨著中國社會的不斷發展,人們也開始重視生態文明建設[1]。2021年11月,中共中央、國務院印發《關于深入打好污染防治攻堅戰的意見》中強調要把生態文明教育納入國民教育體系,增強全民節約意識、環保意識、生態意識[2]。為了從根本上解決生態意識缺乏的問題,讓生態意識在公眾中實現普遍地加強,應該從學校教育入手,在中學生的日常學習中融入生態教育。青少年作為未來推動經濟社會發展的主力軍,在這個階段對學生進行生態教育,有助于增強生態意識,使他們更好地認識到人類活動與地理環境之間的關系。因此,在學校教育中實施生態教育是當今社會發展的需要。

一、研學旅行與生態教育

在2021年制定的《“美麗中國,我是行動者”提升公民生態文明意識行動計劃(2021-2025年)》中提出教育部門要組織、鼓勵和支持大中小學生參與課外生態環境保護實踐活動。充分發揮研學實踐基地、生態環境宣傳教育基地、生態環境科普基地等作用,為學生課外活動提供場所創造條件[3]。同時,《普通高中課程方案(2017年版2020年修訂)》也提出要創新培育地理學科核心素養的學習方式,要引導學生通過自主、合作等學習方式,在自然、社會等真實情境中開展豐富多彩的地理實踐活動[4]。在高中地理教學中包含著大量的生態環境知識,可以根據教學內容組織一些實踐活動,將現實生活環境與生態教育緊密地結合起來,這有助于培養學生的人地協調觀,使學生能夠正確看待人地關系之間的相互影響,培養學生的可持續發展意識,形成尊重自然,保護自然的正確觀念。

研學旅行作為校外教育活動,是連接學生與地理環境的一個紐帶,為學生營造了真實的地理教學環境,提供了豐富教學資源與素材,不但讓學生能夠更容易理解教材內容,同時也落實了學生地理核心素養的培養。將生態教育融入研學課程設計中,其優勢是能夠結合課標和教材內容,利用學生熟悉的地點進行研學活動,讓學生通過觀測、實驗、調查等實踐活動,學習到生態保護的知識,并體會到生態文明建設的重要意義。這個過程可以使學生感受到地理學與自然和社會的關聯性,讓學生在自然中學習對終生發展有用的地理,使學生不再是單從書本中去識記生態知識,而是有更多的機會參與生態教育實踐,引導學生用實際行動參與到日常的生態建設中,能夠更好地分析、認識和解決人地關系問題,樹立人與自然和諧相處的理念,培養生態文明建設的意識,養成綠色環保的生活方式。因此,本文從生態教育的角度出發,通過分析艾丁湖生態研學資源,以艾丁湖為例設計了基于生態教育的研學課程。

二、研學資源分析

艾丁湖位于新疆吐魯番市高昌區,是吐魯番盆地的最低點,同時也是中國陸地的最低點。艾丁湖是一個內陸鹽湖,以固體鹽類資源為主,同時它也是一個天然的鹽生植物園。由于艾丁湖獨特的地理位置,導致其生態環境非常脆弱,再加上人類活動的影響導致艾丁湖湖水面積不斷萎縮,生態環境遭到嚴重破壞,湖泊幾近干涸。但在近年來,國家大力推進生態文明建設,采取調水、關井退田等措施對艾丁湖進行生態治理,生態環境得到極大改善。學生可以通過合作探究、觀測、調查走訪等方式了解現今艾丁湖的整體生態狀況,并與之前搜集到地遭到生態破壞的艾丁湖的資料進行對比,使學生直觀的感受生態建設的成果,培養學生生態觀以及可持續發展觀。體會“綠水青山就是金山銀山”的深刻內涵。

三、艾丁湖研學課程設計方案

1.研學主題及規劃

本次艾丁湖研學是以生態教育為主題,通過“初識艾丁湖”,使學生認識到艾丁湖對于整個吐魯番地區的重要意義以及其生態建設的成果,使學生直觀感受到生態文明建設帶來的改變;其次是“談究艾丁湖”通過觀測艾丁湖周圍的環境狀況以及走訪調查,引導學生深刻認識到了生態建設的重要意義;最后是“保護艾丁湖”通過匯報展示,組織活動,讓學生反思自身的行為,增強生態文明的意識,將其內化并實踐于日常的生活中。

研學對象:高二學生

研學時間:一天半

根據研學設計環節,本次研學路線為:艾丁湖最低點地標——艾丁湖——艾丁湖周邊植物——周邊居民區——艾丁湖景區

2.研學目標:

(1)價值認同:在研學過程中,學生通過上網、走訪、調查等方式搜集到的艾丁湖以及其他地區湖泊生態建設的成功案例,通過總結這些案例認識了解國家在生態文明建設克服的重重困難以及取得的巨大成就,使學生形成對于國家及社會的認同。

(2)責任擔當:通過探究艾丁湖的變化對于周邊生態環境的影響,認識到艾丁湖在該地區保持生態平衡中發揮的重要作用,理解自然地理環境的整體性。讓學生形成自覺參與到生態文明建設中的責任感。

(3)身心健康:在小組合作中,能夠鍛煉與他人溝通合作能力,能夠互相幫助,一同解決問題。同時在與大自然的接觸中,有助于學生放松心情,保持積極樂觀的心態。

(4)實踐內化:通過研學活動,在探究艾丁湖生態建設現狀的過程中,通過對比艾丁湖生態環境的變化以及對于周邊居民的影響,能夠更深刻地認識到“綠水青山就是金山銀山”的豐富內涵,并通過志愿服務、宣講活動運用到實踐中來。

3.行前準備

首先,根據“組間同質,組內異質”的分組原則,對學生進行分組。其次,教師安排行前任務,讓學生去搜集研學地點的有關資料,教師提前帶領學生了解本次研學活動的內容,讓學生提前熟悉各個研學環節,讓各小組提前安排組內各個成員的任務。最后,教師進行安全教育,讓學生備好衣物以及藥品,在研學過程中聽從安排,以防發生意外。

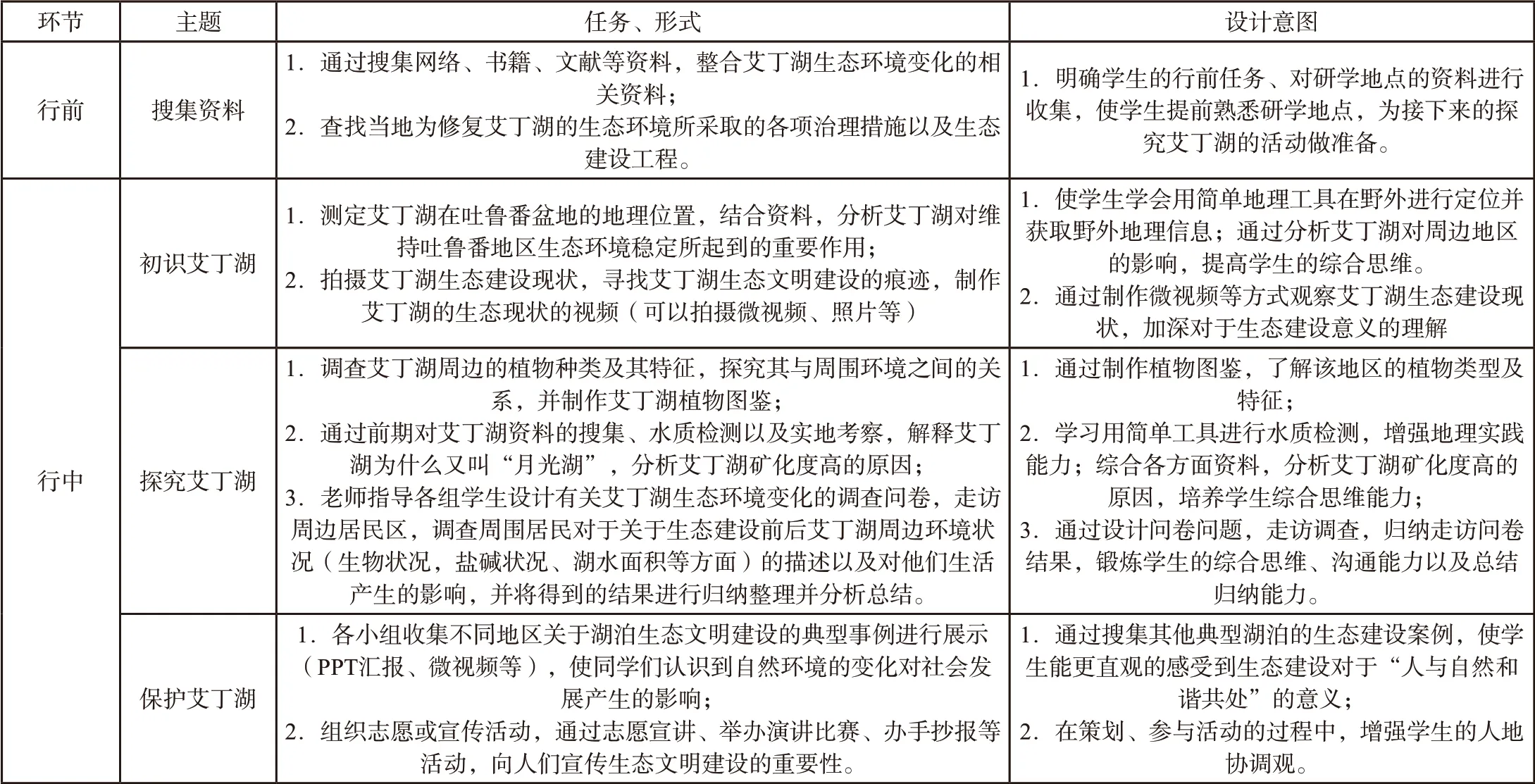

4.研學內容設計

此次研學活動分為行前、行中、行后三個部分,具體活動設計見表1。

表1 艾丁湖研學課程設計方案

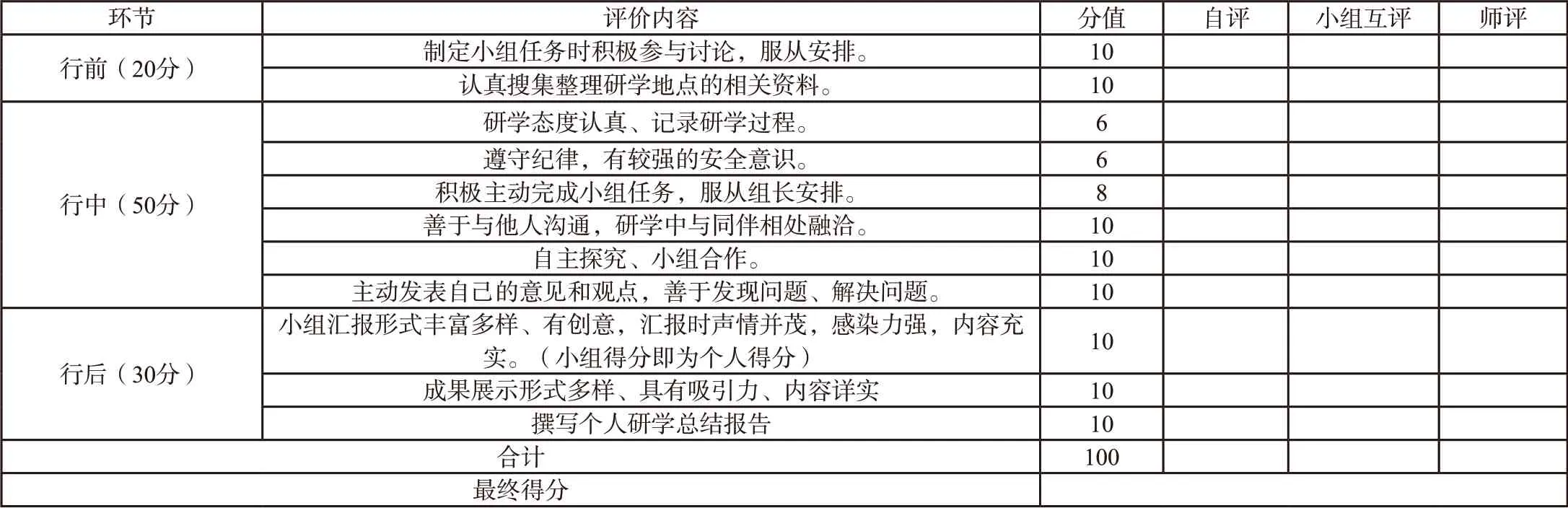

四、研學評價設計

評價包括自評、小組互評、師評三個部分,研學評價是對于本次學生研學情況的反饋,過程性評價包括學生制作的探究活動、圖片資料、走訪調查等。終結性評價包括活動展示、交流、匯報、答辯的評分等,同時還設置了自評與他評,從多個維度對學生的研學表現進行評價,能夠比較公正的反映各位同學在整個研學活動中的表現,具體評價見表2。

表2 艾丁湖研學評價表

五、總結與反思

1.研學課程成為實施生態教育的新方式

以往在課堂教學中融入生態教育,教學方法以及資源比較有限,通過圖片和視頻等素材無法引起學生對生態環境更深層次的思考,并且生態教育的內涵比較豐富,在地理課堂教學的過程也無法做到面面俱到。但是將生態教育融入研學旅行中,可以讓學生在真實、具體的地理教學活動中通過多元化的方法進行探索、發現地理知識,因此,研學課程使生態教育成功地融入地理教學中,成了實施生態教育的新方式。

2.在研學課程中融入生態教育有利于培養學生地理核心素養

《普通高中地理課程標準(2017年版2020年修訂)》要求地理教學要注重學生地理核心素養的培養。通過研學實踐活動走進自然,通過利用網絡,地理工具,簡易實驗,調查走訪等方式了解艾丁湖的生態建設狀況,鍛煉學生的思維和實踐能力,直觀感受到生態文明建設的成果。在組織志愿、宣傳的活動策劃中,將學到的知識內化于心,外化于行,將地理核心素養的培養貫穿在整個研學課程的設計中,使學生在親近自然的過程中認識到了協調好人地關系的重要性,有助于學生更好的分析、認識和解決人地關系問題。

本文選擇艾丁湖作為生態教育的研學地點是由于其特殊的地理位置及其具有生態教育意義的研學資源,雖然在研學設計中融入豐富的學習方式,也在設計中落實了地理核心素養的培養,但是由于本課程設計并未實施,因此在具體的實施過程中,根據學生每個環節活動的反饋,部分細節還有待進一步修改,有些環節研學課程設計與生態教育的融合程度還需繼續優化,這樣才能達到通過實施研學課程達到生態教育的目的。