課程思政融入學生數學建模活動的研究*

蘇亞坤 劉 暢

(渤海大學數學科學學院 遼寧錦州 121000)

引言

2018年,在全國教育大會上指出,從黨和國家事業的發展全局出發,強調了關于加強黨的領導對于做好教育工作的重要性。首先,是思想政治的領導。學校教育管理始終貫徹把思想政治工作放在教學重要位置的思想理念[1]。課程思政理念的提出是每門課程育人價值的體現,是推進全面建設立德樹人根本任務的重要一步。

一、深化對課程思政的認識

1.課程思政的核心概念

目前,依舊存在將課程思政與思政課程二者混淆的現象。明確課程思政概念,有助于教師更好地展開課堂教學。課程思政是指將思想政治教育與某一門學科的教學課程的融合,其中既有顯性課程,又有隱性課程。在課堂參與者的帶動下,對學生予以全面、系統地進行思想政治教育的過程[2]。

課程思政是一種教育教學的理論方法,同時也是思想政治教育理念的體現,方法與理念的融合可以更好地應用于課堂教學中。不難看出,課程思政不是一門單獨的學科,而是需要借助學科內容來向學生傳遞具有社會主義核心價值觀、正確的人生觀,形成高尚品德的活動過程。

2.課程思政的必要性

十九大報告中強調,優先發展的教育戰略,這體現出促進人全面發展教育所起到的重要作用;對人綜合素質的全面提高起到促進作用;對早日實現中華民族偉大復興具有重要意義。因此,在高中階段,課程思政的融入是必要環節。高中生正處于由未成年走向成熟的階段,這是其行為習慣、道德品質、思想觀念形成的關鍵時期。考慮到學生在高中階段的特點,便能理解對學生思政教育和課程思政教育的深入具有很強的現實意義。

3.數學課程思政

數學學科的發展也是人類文明發展的印證,人們的日常生活中無不體現著數學的應用。數學作為一門基礎學科,學生學習的深入伴隨著數學知識的不斷加深,但不變的是數學學科帶給學生的學習價值和解決問題的有力工具。

數學學科具有的普遍性和通約性,一直貫穿于教育教學的始終。眾所周知,數學作為一門研究事物規律與抽象現實的社會科學,是以超意識的形式存在于日常生活中。相較于其他專業而言,這使得課程思政在數學課程的應用效果大大減弱[3]。但正因為數學學科自身的獨特性,學生通過推理、演算事物發展規律的過程,培養學生探索創新的精神和理性思維,這正符合我國對學生社會主義核心價值觀的培養。數學的歷史悠久、豐富的文化和深厚的內涵在培養學生的學習興趣上有很大幫助,其富含的民族精神與時代特征表明課程思政在數學學科中的“勢在必行”。

二、課程思政視域下學校教育的轉變

1.數學教材中的課程思政

數學課程中,數學文化教育是必不可少的內容,在《普通高中數學課程標準2017 年版(2020年修訂)》中將數學文化界定為:數學的思維、精神、語言、方式、觀念以及它們的產生與發展;涉及人們日常生活、科技、經濟社會發展過程中,以及與數學有關的社會活動[]。數學文化中所表達的思想精神以及人文活動等都是數學從產生到發展至今的歷史結晶。數學史作為數學文化的一部分也是學生數學學習的重要內容,可以將數學史的內容作為課程思政的講授素材。

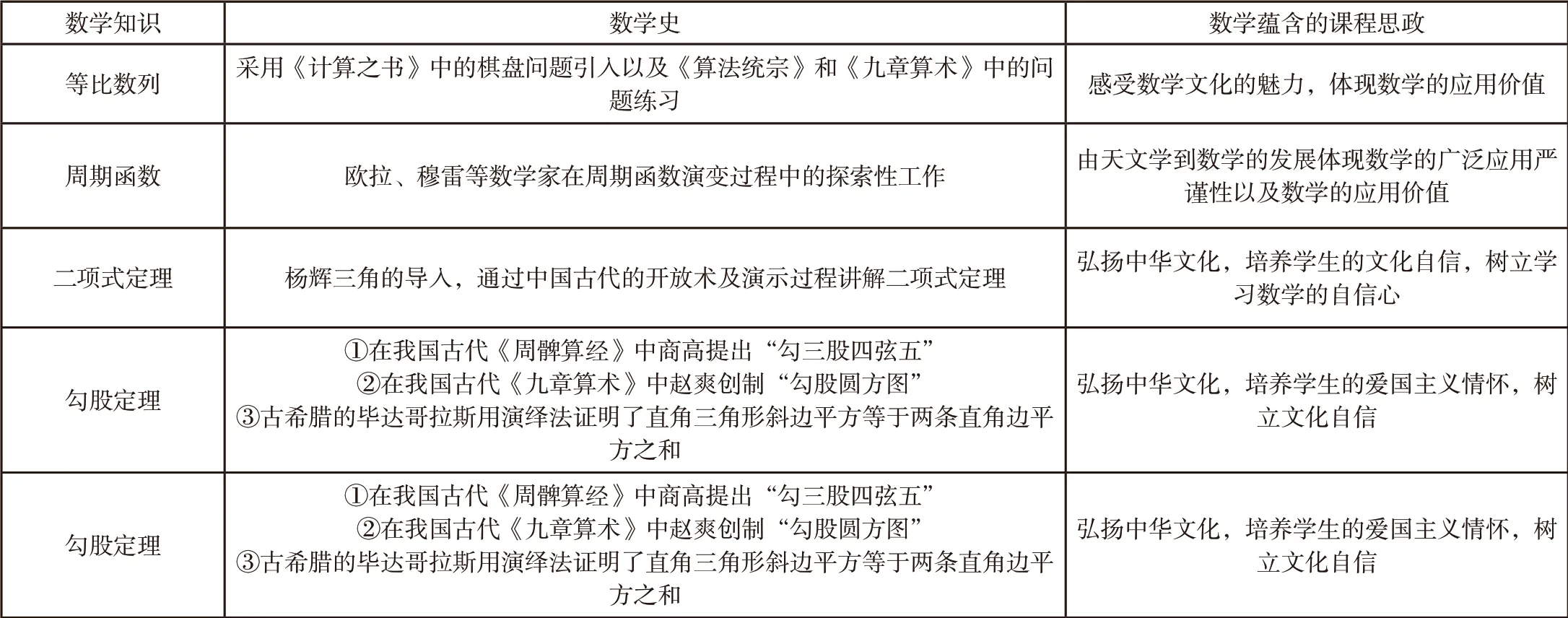

以史為鑒,感受先輩勇于拼搏、積極進取的偉大精神,也是對當代學生培養過程中需要滲透的重要精神。下面對數學教材中的部分數學課程中涉及的數學史和數學課程思政的內容進行整理,詳見表1所例。

表1 數學教材中部分數學史

2.數學教學中課程思政理念的體現

課程思政不固定為課本知識或是專業技能,正因為如此對于以教材為載體的數學知識就顯得尤為突出,從而忽視課程思政學習的現象。課程思政的學習是一個潛移默化的過程,教師則是數學課堂的主導者,因此要充分體現課程活動的育人理念,需要主動提升自身的思想政治教育水平,從數學生活、數學教材、數學課程活動中挖掘其中包含的思政元素,尋求數學與思政雙重育人功能的課堂效果[4]。

教學資源建設可以作為課程建設的前提,從不同渠道收集適合學生的教學素材,利用多媒體展開豐富立體的教學是一種很好的選擇。具有數學特色的軟件工具,如幾何畫板、Matlab、Geogebra等進行精準的繪圖,體現數學學習的嚴謹作風,為學生營造良好的學習氛圍[5]。依據目前的中學學生的數學課堂學習情況,我們可以采取適當的措施:一是,我們可以選取部分教材內容和習題中的素材,充分地挖掘其中所蘊含的數學文化,并將適合的內容與課程思政有效結合后融入數學教學中。豐富的教學內容和多彩的課堂互動是數學教學課堂的靈魂,同樣也是融入數學課程有效的途徑。二是,在課程中合理運用電子信息設備,感官的充分運用可以增強學生的參與感,更好地體會課程思政情感的豐富性。

三、在數學課堂中課程思政與數學建模活動的融合路徑

1.課程思政融入數學素養教育

數學素養一般包括數學知識、數學方法、數學思維等因素。以數學素養為導向在課程教學及日常生活中促進學生良好的數學涵養的形成,同時也是學生形成數學思想、培養數學思維以解決實際問題的重要途徑之一[6]。數學核心素養就像是數學課程體系的大腦,是學科完整體系的靈魂,可想而知,核心素養的提出所展現的重要作用,數學建模便是大腦中的感官系統,以此感受世界并作為聯系世界的重要一步。因此,將課程思政與數學建模活動二者有機融合,以數學的人文精神、創新精神等為落腳點充分地發揮課程思政帶來的價值,有助于學生思想政治的提升。

2.創設生活情景,滲透思政元素

以生活情景為入手點,將知識有意義地與生活情景融入,做到把課堂教學與課程思政相融合。如此課堂教學不局限于簡單的知識傳授,更多的是將思政、生活與知識三者的融合。例如,在高中的函數課程——建立函數模型解決實際問題。以茶水的最佳飲用時間為背景,開展以數學模型為工具解決實際問題的數學活動,此課題的內容與學生生活息息相關,同時可以選取當地特色的茶葉或中國名茶作為研究對象。學生可在當地的茶莊了解泡茶工序。一是便于學生了解此次數學建模活動所需要控制的因素;二是有助于學生學習相關的茶文化知識,了解中國的傳統文化。

以本節課以茶水的口感為探究背景,并根據學生所學函數模型對一次函數、指數函數等多種函數模型進行對比分析,同時學習到數學建模活動所需方案、步驟、研究方向,以及報告等內容。在以茶水的最佳飲用時間為課題的數學建模活動,也滲透著中華傳統的茶文化,體現中國經久不衰的文化瑰寶,展現國家強有力的文化精神,培養學生的文化自信。

3.導入數學故事,展示思政育人

數學建模課是以數學知識為基礎伴隨信息技術、實驗操作等具有較強綜合性的課程,這無疑是極具挑戰性的數學課程。不論是貼合建模活動,或是契合學生日常生活,都需要教師在課程中踐行課程思政。

因此,教師可以在知識背景、建模結構下引入數學文化與數學史的內容實現思政育人的目標。部分史實的引用或是數學家探索時的心路歷程,幫助學生體驗數學道路發展的艱辛與坎坷。例如,微積分課程中介紹著名的數學模型“萬有引力”的發現,學生可以了解到牛頓在家鄉躲避瘟疫時所研究的萬有引力,使人們對宇宙產生新的認知[7]。以數學家的故事,讓學生意識到困難只是暫時的,不畏艱難、勇于拼搏、敢于探索的心態是可以永恒的,鼓勵學生在未來學習、科研的道路上勇于追求與不斷創新。

4.結合信息技術,踐行課程思政

在數學教學中,教師可以利用計算機軟件增加數據的真實性,或采取實驗教具等輔助教學的真實性與完整性,同時可以提高學生對數學建模的樂趣,并感受到實驗操作與探究的魅力。隨著此類活動的深入,不論是對數學知識的認識歷程還是對數學模型構造的理解,學生的主動參與會產生一定的積極效果[8]。

信息技術不單指向計算機操作,以新媒體的教學方式,如播放建模視頻、公眾號推送建模課題及相關的數學背景知識,同樣可以呈現思政育人的元素。在信息時代下,將傳統教學與新興教學模式相結合,以豐富的數學知識背景為促進學生感受、體會數學建模多途徑的實際應用性,以及人們勤奮探索的科研精神,并引領學生真正認識到數學建模對科學發展、社會進步、人類文明的推動作用,激發學生的學習興趣和強烈的求知欲,珍惜學習時光。

四、總結與展望

數學建模活動以多學科的廣泛聯系、與實際生活的多角度探索出發,其內容本身的豐富性為數學課堂實施課程思政提供了多種有利條件,使課程思政在數學建模活動中起到潤物無聲的良好效果,可以使數學建模知識與課程思政相互促進。數學建模在培養學生的全面發展中承擔著重要的任務,其數學核心素養的功能也有著承上啟下的作用,因此,將課程思政融入學生數學建模活動中,是有必要的且可行的。數學建模承載課程思政,課程思政寓于數學建模,思政不會沖淡知識本身,會在數學建模活動中賦予知識更精彩的含義。