例談教學評一體化教學的實踐路徑

秦曉華 凌 斌

一、教學評一體化教學的邏輯起點及概念闡述

教學評一體化的教學和目標教學、分層教學、有效教學的底層邏輯是相似的。這個底層邏輯是:首先,教學應該是基于標準的。這源于泰勒的課程觀,即教育目的先于經驗,學習是特定意圖的、指導的和控制的結果,所以他更關注的是學校應力求達到何種教育目標,要為學生提供怎樣的教育經驗才能實現這些教育目標。20世紀80年代,美國掀起了一場“基于標準的教育”改革運動,要求教學評價與課程標準保持一致。20世紀90年代中后期,英國也提出了“為了學習的評價”理念,指出“教師的教要促進學生的學”。隨后,世界各國相繼開展了“如何在學科教學中實現‘為了學習的評價’”的研究,倡導把評價與教學有機整合,實現“教學評一體化”。其次,教學目標應該是可以分類分層的。這源于布魯姆的教學目標分層理論。以認知領域為例,布魯姆將該領域目標分為識記、理解、運用、分析、綜合和評價六個層次。他還將教學目標和教學評價緊密聯系起來,重視形成性評價的作用,提出了“掌握學習”教學范式,對提高教學質量起到了積極作用。最后,教學的有效性應該是基于教學評價的。崔允漷教授認為有效教學是為了提高教師的工作效益、強化過程評價和目標管理的一種現代教學理念。教學必須是有意向性的行為,指向任務的達成,這就需要教師對教學目的、教學過程進行評價。

從某種意義上說,教學評一體化的教學指向的的確是目標教學、分層教學和有效教學,但四者之間還是有區別的。最大的區別就是教學評一體化的教學有一個根本立場:以學習者為中心。這就超越了泰勒的課程觀。目標控制、分層指導、有效教學都應該有一個前提,即喚醒學習者的主體自覺。教學評一體化的教學顯然注意到了這個前提,所以它適當融合了后現代課程觀,更加重視合作性對話,重視經驗的反思與重構。

綜合以上觀點,我們可以對教學評一體化的教學做一個簡要的描述:它是教師專業實踐的具體體現,教師要進行基于課程理解的逆向教學設計;這種教學設計以學習者為中心,以評價工具為載體,是一種“可見的學習”設計;這種“可見的學習”體現為“有目標的學習”,并且是全程伴隨評價的學習,保證學生時刻處在達成學習目標的道路上,從而提高學習的有效性。

二、SOLO評價理論的應用:教學評一體化教學的實踐路徑

接下來,筆者以一節英語作文升格課為例,試圖歸納教學評一體化教學的實踐路徑。

[作文題目]假如你是李華,你給國外筆友David發E-mail,分享你教爺爺使用智能手機的經歷。內容包括:1.教的過程;2.你們的感受。

[目標預設]

1.學生能夠利用《高中英語應用文量化評價表》對文章進行自主評價和同伴互評。

2.從文體意識和行文邏輯方面對自己的文章進行升格。

這個目標預設基于三點考慮:一是問題導向。在批閱學生作文時,執教教師發現不少學生在講述故事的邏輯和語言表達的邏輯方面有所欠缺,所以目標預設時就以學生在寫作中暴露的問題為切入點,通過自評、互評找出問題,分析成因,解決問題。二是課標導向。執教教師樹立了學科育人的觀念,以積極正向的思維模式引領學生,從學會關愛老人、實現文化認同等角度傳播中華民族尊老愛幼的傳統美德,培養學生敘事的邏輯性、思想性。同時,執教教師把語言知識學習、語言技能運用、思維品質發展和文化意識形成融入課程內容和教學活動中,從而達到課標中所要求的“在課堂教學中培養英語學科核心素養”這一目的。三是評價導向。教學目標必須可操作、可評價,目前預設的兩個目標都是具體明了、可以測量的,有利于教學評一體化的實現。

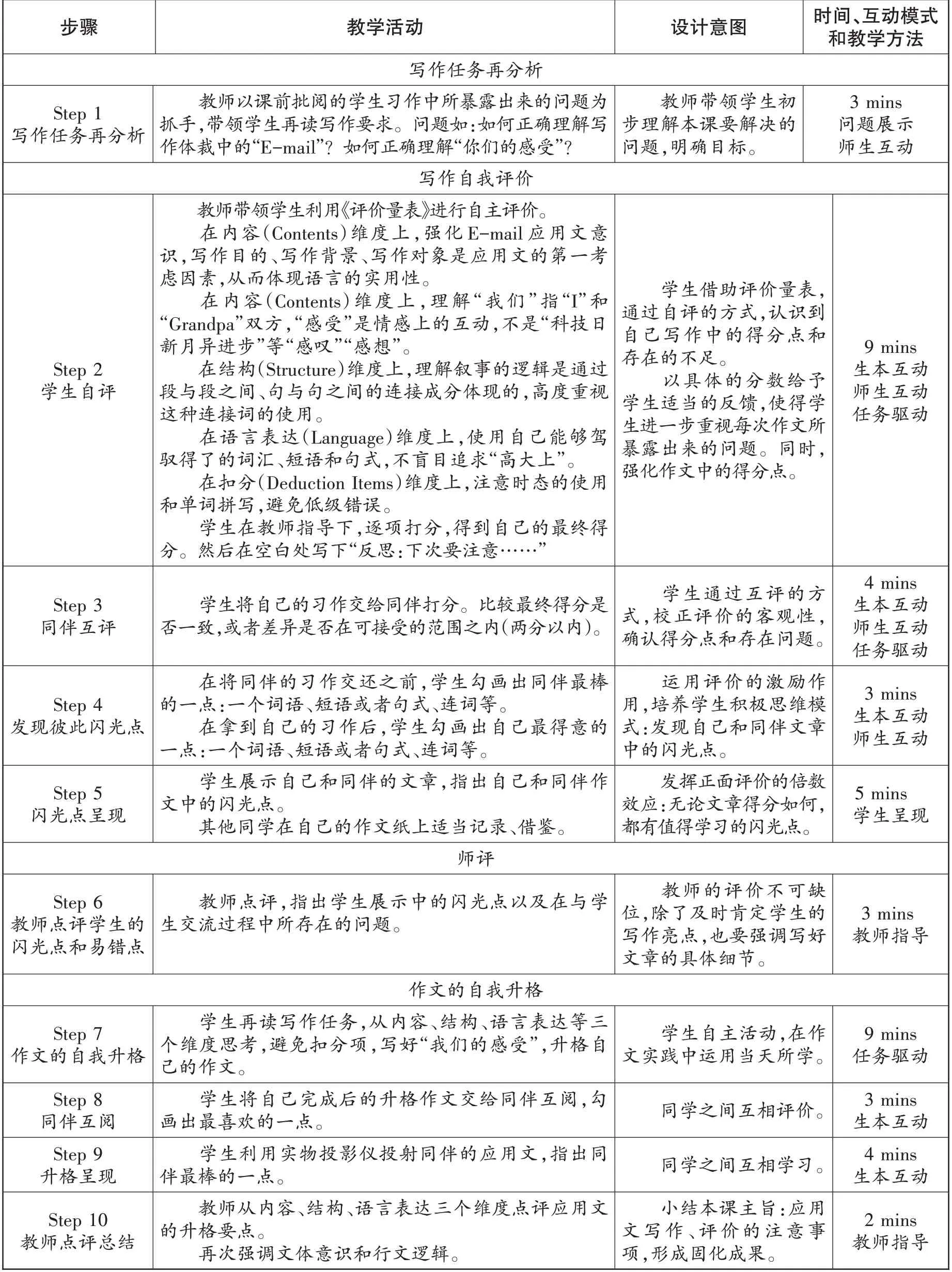

[教學過程]見下頁表1。

表1 英語作文升格課教學設計

這個教學設計自覺運用了SOLO評價理論。該評價理論把學生在回答問題時所表現出來的思維結構由低到高劃分為五個等級,分別是前結構、單點結構、多點結構、關聯結構和抽象擴展結構。SOLO評價理論的思想源頭可以追溯到皮亞杰的發展階段學說。皮亞杰認為兒童的認知發展具有階段性,從低到高依次為感知運動階段、前運演階段、具體運演階段和形式運演階段。皮亞杰對認知發展進行階段劃分無疑是一種貢獻,但問題是,兒童的心理發展在不同的學科中會有不同的表現,且兒童的心理發展具有反復性。SOLO評價理論則認為,一個人的總體認知結構是一個理論性的概念,是不可測量的;而一個人回答某個具體問題時所表現出來的思維結構,卻是可以測量的,是一種“可觀察的學習成果”。我們很難根據皮亞杰的發展階段說給學生分層,認定他(她)處于哪一個發展階段,但我們可以根據SOLO評價理論判斷學生在回答某一具體問題時的思維結構所處

的層次。

有意思的是,SOLO評價理論和高考英語寫作評分標準之間有著微妙的對應關系:前結構差可等同于一檔作文,這類文章基本上“不知所云”;單點結構差可等同于二檔作文,意義表達不清,很難讀懂;多點結構差可等同于三檔作文,作者能基本完成寫作任務;關聯結構差可等同于四檔作文,作者能完成寫作任務,語言表達方面基本沒有問題,也有一些高級的詞匯和表達方式,但行文不夠自然曉暢;抽象擴展結構差可等同于五檔作文,作者能出色地完成寫作任務,語言表達流暢地道,而且能運用多種過渡語。

作為教學評一體化的實踐路徑,SOLO評價理論在本課中的應用無疑是成功的。歸納起來,該課例優點如下:

1.改變了傳統的教學模式,從“教—學—評”走向“評—學—教”

在原來的教學結構中,“教”是教學的邏輯起點,“評”是教學的邏輯終點;而在這節課中,“評”成了教學的邏輯起點,“教”成了教學的邏輯終點。首尾易變,反映了教學觀念的變遷。“教—學—評”模式下,課堂以教師為中心;“評—學—教”模式下,課堂以學生為中心。“教—學—評”模式下,“評”的作用僅僅是對學的效果進行檢測,它是沒有方向感的;“評—學—教”模式下,“評”則成了一個矢量,它是指向教學目標的,而且要對教學效果負責。“教—學—評”模式下,教學的本位是知識和預設,簡而言之,不過是既定教案的執行過程;“評—學—教”模式下,教學的本位是素養和生成,著眼于學習的真正發生。這節課,執教教師借助SOLO評價理論,為學生提供評價工具,圍繞兩個具體的教學目標,學生可以進行自評、他評,可以開展反思、互鑒,從而形成新的知識、技能、素養。學習的過程和結果基本上是可視化的,一節課中學生認知結構、心智模型的變化一目了然。

比如一學生的原文如下:Besides,I let my grandfather to saw me how to use smartphone.Last but not least,I let my grandfather to use smartphone by himself and I told him his wrong,which was not only meaningful but also entertaining.Finally,he can use smartphone.This experience is a window opening a new world through which we can better understand our life.升格后的文章如下:Beisdes,I displayed the basic operation on smartphone to Grandpa.After that,I encouraged him to use the phone by himself so that I could help correct his errors in performing.Finally,he managed to use the smartphone.This is a window,opening a whole new world,through which we better understood each other.Both of us were immersed in pure happiness and satisfaction.

原文在內容方面沒有抓住“感受”,寫成了感想;在結構方面邏輯比較混亂;在語言表達方面也存在定語從句使用不恰當、時態錯誤等問題。升格后的文章,內容上完美抓住了“我們的感受”;結構上重新整理了思路,使用連接詞After that和Finally以表示事件的前后順序,并且分別表述“教”和“感受”;語言表達上,糾正了句式、時態等錯誤,升格使用了display和immerse等較高級詞匯、performing等非謂語動詞、so that句式結構以及非限制性定語從句。這種評價驅動的教學,使學生在語言知識、語言技能、思維品質等方面都有了明顯的進步。結構決定功能,這些認知結構等方面的變化無疑來自課堂教學結構的變化。

2.改變了評價孤立單一的現狀,評價成為課堂教學的有機組成部分,甚至成為教學展開的驅動力量

評價自己的文章,評價他人的文章,評價自己的亮點,評價他人的亮點,比較自我評價與他人評價,評價文體意識、行文邏輯、內容結構語言,評價方式多樣,評價主體多元,評價角度多維。以評價為主線組織課堂教學,將評價持續地鑲嵌在教學的每一個環節之中,教學過程緊湊有效。當評價不再是孤立的,而是和教師的教、學生的學緊密地結合在一起時,評價的效能自然會被放大。值得注意的是,執教教師非常重視評價的正向激勵作用,幾乎每一個環節都有讓學生尋找自己和他人文章亮點方面的學習要求。正如《普通高中英語課程標準(2017年版)》提出的:“要發揮評價的激勵作用和促學功能,通過評價使學生在英語學習過程中不斷體驗進步與成功,認識自我,建立自信,調整學習策略。”另外,執教教師還對《普通高中英語課程標準(2017年版)》中利用評價為學生創造自我反思的機會、突出學生在評價中的主體地位等原則進行了創造性運用。

3.改變了教學評碎片化疏離化的趨勢,實現了教學的閉環管理

課堂教學設計強調教學目標、評價目標的一致性,一體化地設計教學評價,從結果出發,開發評價工具,然后再設計學習活動。本課的教學目標是通過文體意識的強化和行文邏輯的優化去提升學生的寫作能力,后面10個教學環節全是圍繞這個目標展開的:第1個環節是在問題梳理與展示的過程中形成對本課教與學的目標的共識,第2到6環節是通過自評、他評兩種方式找出自己作文中文體意識和行文邏輯方面的問題和亮點,第7到10環節則是針對上述目標及第2到6環節的問題檢視與亮點勘察升格自己的作文。這樣的課堂教學避免了教學目標和教學過程兩張皮的現象,所有的教學環節緊緊圍繞著教學目標,保持著一種必要的教學黏性和節奏。

4.開發了評價工具,這是教學評一體化過程中十分重要的一環,也是教師專業實踐的重要表征

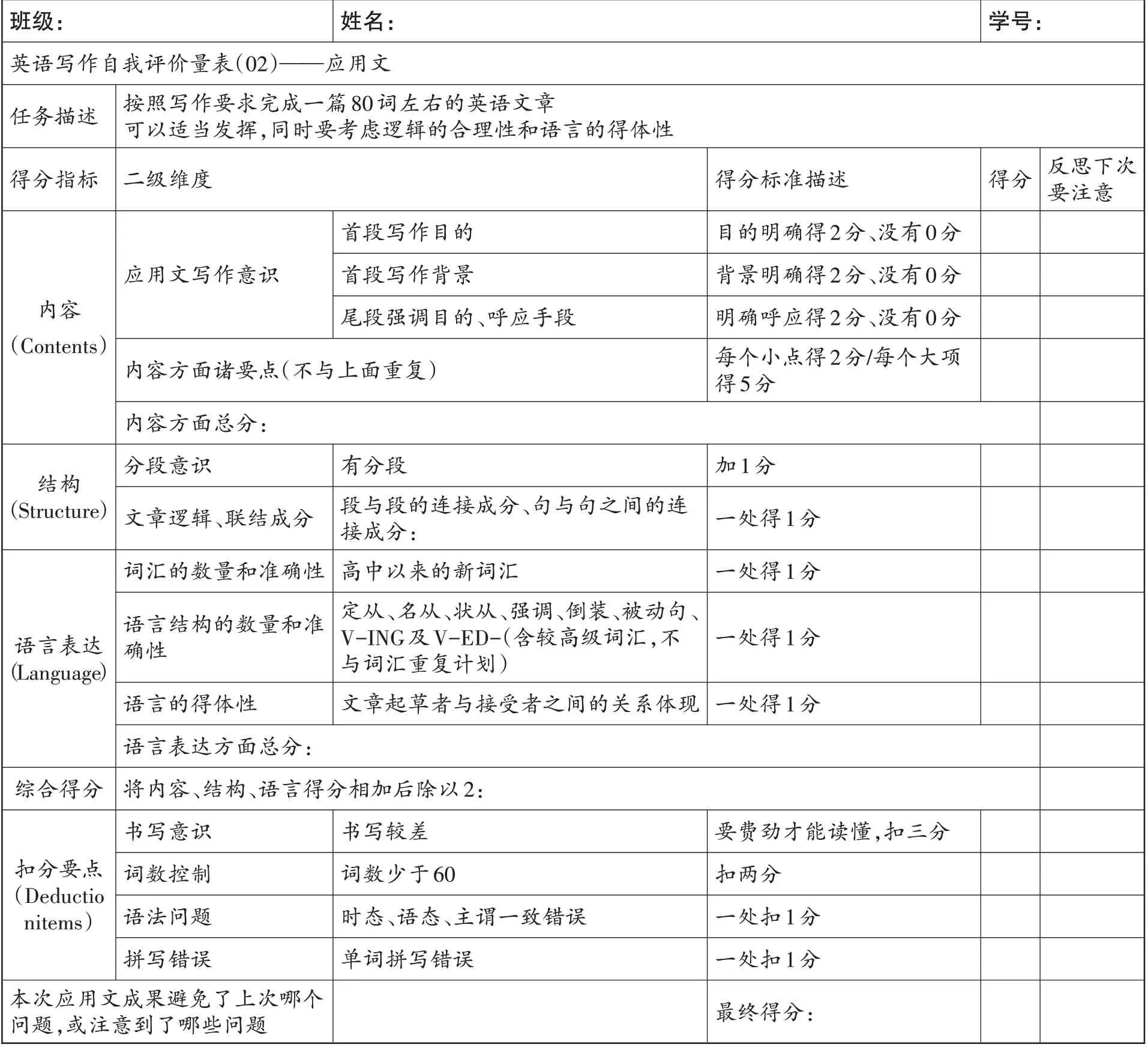

佐藤學說:教師必須是“工匠型”與“專業型”兼備的專家。工匠型教師靠“模仿”與“修煉”得以學習,專家型教師靠“反思”與“研究”得以成長。教學評一體化對教師教學的專業化,特別是評價的科學化提出了挑戰。在高中英語寫作教學中,讓學生不憑借工具評價自己的作文是很難收到實效的。要想讓學生準確地評價自己的作文,教師首先應該將模糊的描述性語言轉變成易于操作的量化分析表格。本節課創造性地運用SOLO評價理論設計了英語寫作自我評價量表(見下頁表2),為開展教學評一體化的教學提供了有效支架。

表2 英語寫作自我評價量表

教學評一體化指向教學的可視化、結構化,因而注重的是表現性學習評價。這個量表除了借鑒SOLO評價理論外,最大的貢獻就是根據學習結果逆向設計了表現性任務,并制定了簡單易行、可靠有效的評分規則:聚焦具體情境中真實的表現性任務的完成情況,以評價為主線,以任務為驅動,推進學習進程;任務完成的過程同時成為學習目標達成、學習結果評估、學習效果測量的過程。這個量表還有一個重要作用,就是關注了學生問題解決策略的建構。能否客觀揭示問題,能否查找真正原因,能否尋求有效策略,量表中的分數加減,體現的正是學生解決問題的能力。學生的這些學習活動,為學習評價提供了豐富的信息,量表實現了對學生學習過程的監控,從中我們可以了解學生學到了什么、學得如何、還有怎樣的上升空間,借以考查學生核心知識的掌握程度以及在復雜情境中解決真實問題的關鍵能力等。