油氣集輸系統運行期職業病危害因素分析

梁梅芳 聶懷勇 展文寧

大慶油田設計院有限公司

勞動者在從事職業活動過程中可能接觸對職業人群健康和作業能力造成不良影響的因素或條件,從而導致各種職業病。油氣田油氣開采、集輸、處理過程中員工從事職業活動場所多,接觸的工藝和設備種類多。油氣集輸以油井為起點,礦場原油庫或輸油、輸氣管線首站為終點[1]。油氣集輸系統運行過程中涉及的職業病危害因素種類較多,作業人員接觸方式復雜。為保證設計和生產管理過程中,準確識別和把握生產過程中可能產生的職業危害因素,從原材料、工藝、設備等幾個方面,按照介質的大體走向,以井場、計量間、轉油(放水)站、脫水站的三級布站方式為例,對油氣集輸系統運行期的職業病危害因素進行分析。

1 生產過程職業病危害因素分析

油氣集輸工藝從油井井口開始,將油井生產出來的原油及伴生氣,通過計量間、轉油(放水)站、脫水站進行集中、輸送和必要的處理,將合格的原油輸送至油庫。生產過程中職業危害因素一是物料的組分中含有對人體有害的物質,二是工藝過程中輔料添加及設備運行對人體產生危害。

1.1 物料

油氣集輸生產過程中涉及的物料主要為原油、天然氣(伴生氣)以及油田助劑等。

(1)原油中油氣及原油伴生氣的組分主要是甲烷、乙烷、丙烷及其他烴類混合物(主要為C4~C12等烴類揮發物),由于油氣中所含物質種類較多,職業病危害因素需要結合物料組分綜合分析。依據《職業病危害因素分類目錄》(國衛疾控發〔2015〕92 號),乙烷、丁烷不在職業危害因素列表范圍內,甲烷、丙烷均屬于職業危害因素。職業病危害因素檢測中,C5~C12混合物濃度一般用溶劑汽油檢測結果表征。對于含硫油田開發區域,伴生氣中還含有硫化氫。油氣集輸生產過程中物料可能產生的職業危害因素為:甲烷、丙烷、溶劑汽油、硫化氫(針對含硫區塊,下同)。

(2)油氣集輸系統常用的助劑主要為清蠟劑、防蠟劑、破乳劑、防垢劑/緩蝕劑、降凝劑、油水分離劑、老化油處理劑和硫化物去除劑等[2],這些化學助劑均為復配產品,大多無毒或低毒,但部分化學助劑含有二甲苯、甲醇、環氧丙烷及溶劑汽油等復配溶劑,會對人體健康產生職業危害。化學助劑的組分及溶劑確定了職業危害因素,實際生產過程中化學助劑的職業危害因素是通過其化學品安全技術說明書中組分及溶劑的分析來確定。

1.2 工藝設備設施

1.2.1 井場

井場是油氣生產的源頭[3],主要地面設施為采油樹、機械采油設備、井場變壓器等,井場加熱工藝還涉及井場加熱爐。井場生產涉及的主要物料是原油、伴生氣。為防止井筒結蠟,井口加注清蠟劑或防蠟劑過程中,藥劑中的溶劑可能對人體造成職業危害;井場加熱爐燃料氣燃燒過程中一氧化碳、氮氧化物等產物可能對人體健康產生危害[4]。井場生產過程的主要職業病危害因素分布見表1。

表1 井場主要職業病危害因素分布Tab.1 Distribution of main occupational hazard factors in the well site

1.2.2 計量間

計量間集中油井管輸來液后向轉油(放水)站輸送,主要設備是油氣計量設施、集油閥組、摻水閥組、熱洗閥組等,通常使用的油氣計量設施是立式或臥式計量分離器。計量間生產涉及的主要物料是原油、伴生氣。計量間生產過程的主要職業病危害因素分布見表2。

表2 計量間主要職業病危害因素分布Tab.2 Distribution of main occupational hazard factors in measurement rooms

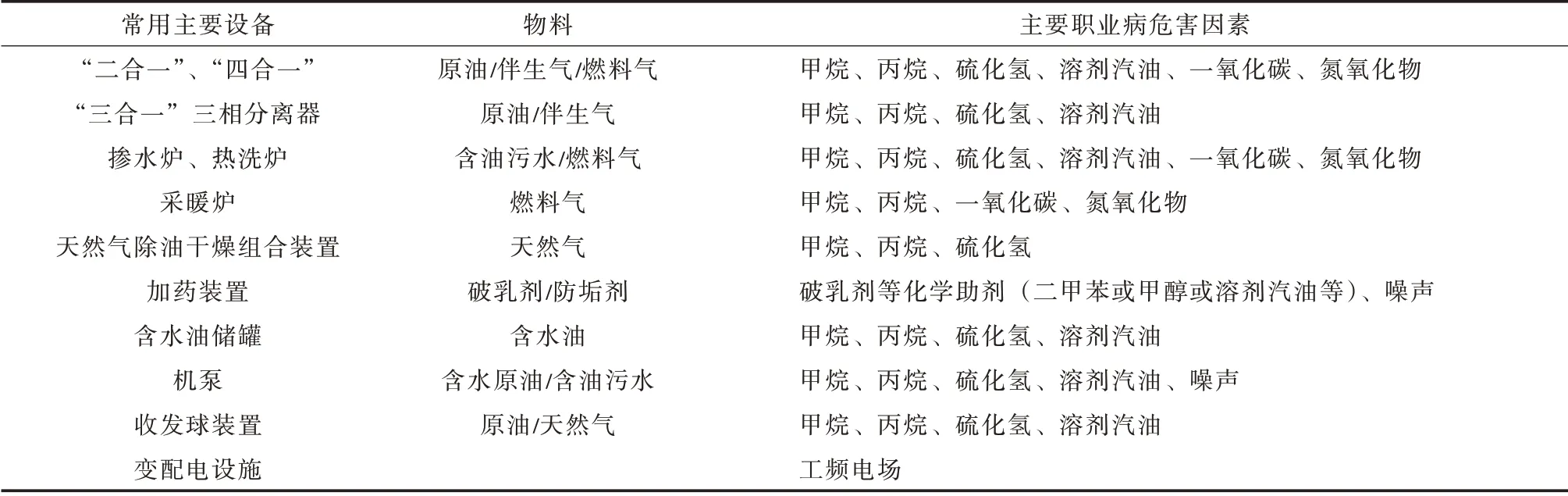

1.2.3 轉油(放水)站

轉油(放水)站匯集計量間和油井產液,經初步分離,將含水原油加壓輸送至脫水站,將分離出來的伴生氣輸送至天然氣處理站,并將含油污水加熱增壓后輸送至計量間,回摻至井口。轉油(放水)站內的主要工藝設備為加熱緩沖“二合一”、分離緩沖游離水脫除器“三合一”、分離緩沖沉降加熱“四合一”、三相分離器等,還有加熱爐(摻水爐、熱洗爐、采暖爐)、天然氣除油干燥組合裝置、加藥裝置、含水油儲罐、機泵、收發球裝置以及配套的變配電設施等。轉油(放水)站生產過程中涉及的主要物料是原油、伴生天然氣及油田助劑[5](破乳劑、防垢劑等)。根據生產工藝及設備運行情況,轉油(放水)站生產過程的主要職業病危害因素分布見表3。

表3 轉油(放水)站主要職業病危害因素分布Tab.3 Distribution of main occupational hazard factors in oil transfer(drainage)stations

1.2.4 脫水站

轉油(放水)站來液匯集到脫水站,經游離水分離、電化學脫水等處理后,將含水0.3%以下的原油加壓輸送至油庫;分離出來的伴生氣輸送至天然氣處理站;含油污水加壓輸送至污水處理站。脫水站主要設備包括游離水脫除器、天然氣除油干燥組合裝置、電脫水器、加熱爐(脫水爐、外輸爐、采暖爐)、含水油或凈化油緩沖罐、污水沉降罐、事故罐、機泵(收油泵、外輸油泵、污水泵)、加藥裝置以及配套的變配電設施[6]。生產過程中涉及的主要物料是原油、伴生天然氣及油田助劑(破乳劑、防垢劑等)。根據生產工藝及設備運行情況,脫水站生產過程的主要職業病危害因素分布見表4。

表4 脫水站主要職業病危害因素分布Tab.4 Distribution of main occupational hazard factors in dehydration stations

2 檢維修過程職業病危害因素分析

(1)井場、計量間檢修時,員工可能接觸到甲烷、丙烷、硫化氫、溶劑汽油;轉油(放水)站、脫水站檢修油泵房、油氣閥組間、清罐時,員工可能接觸到甲烷、丙烷、硫化氫、溶劑汽油;在燒火間不停爐檢維修時,員工可能接觸到甲烷、丙烷及燃燒產物一氧化碳、氮氧化物;檢修泵房機泵時可能接觸到其他機泵產生的噪聲。

(2)在封堵和搶修、管道泄漏或維修設備過程中,員工可能接觸到泄漏的原油和天然氣中的甲烷、丙烷、溶劑汽油、液化石油氣;焊接作業可產生電焊煙塵、錳及其化合物、電焊弧光、氮氧化物、臭氧、一氧化碳等[7];防腐作業時中間層使用粘膠劑,其中含有揮發性有機溶劑苯系物等。砂輪切割、打磨時砂輪磨塵、產生手傳振動。檢維修在室外作業時,高溫或寒冷區域員工可能受高溫及紫外線或低溫、低氣壓等惡劣環境影響。

3 勞動過程和工作環境中職業病危害因素分析

在勞動過程及工作環境中存在的職業病危害因素主要包括不合理的勞動組織和作息制度,以及顯示器、控制臺、座椅等不符合人機功效學的設計,自然環境中的因素,廠房建筑或布局不合理以及不合理生產過程所致環境污染。

(1)井場位于野外,勞動者勞動過程中均為野外露天作業,夏季會受到高溫及紫外線影響,寒冷地區的冬季會受到低氣溫的傷害,高山或高原地區的井場作業還會受到低氣壓的影響。野外環境作業還可能受到傳染病及寄生蟲病的危害[8]。

(2)計量間通常位于野外,勞動者在室內進行巡檢及操作,夏季高溫地區員工會受到高溫的影響。野外環境作業還會受到傳染病及寄生蟲病的危害。

(3)轉油(防水)站及脫水站生產過程涉及室內作業和室外巡檢過程。若所處地區夏季氣溫較高,加之設備、管道散熱,室內環境相對密閉,導致室內溫度較高,因此考慮夏季勞動者可能受到高溫危害,室外巡檢時間較短,不考慮低溫危害。

(4)當井場、站場采用集中監控時,中控崗位勞動者由于視屏時間較長,存在視屏作業危害。

結合建設項目所處區域和生產工藝情況,勞動過程和工作環境中的職業病危害因素分布見表5。

表5 勞動過程和工作環境中主要職業病危害因素分布Tab.5 Distribution of main occupational hazard factors in labor process and working environment

4 結語

職業病防治的關鍵在于預防,預防的源頭在作業現場涉及的生產過程、勞動過程和工作環境三個方面[9]。因此,根據生產工藝過程全面、準確地識別油氣集輸系統涉及的職業病危害因素[10],不但可以使設計人員在進行職業病防護設施設計時,更加全面系統、更具有針對性,從而實現源頭預防的目的,還有助于建設單位對員工的職業健康的管理有的放矢。