一種T型交叉口精細化改善方式研究

——以昆明市前興路—綠蔭大道交叉口為例

譚愷靈,周玥瑞

[昆明市政工程設計研究院(集團)有限公司,云南 昆明 650000]

0 引言

城市道路交叉口交通組織需要遵循安全合理、可行實用的原則,因此一般在設計和管理階段都采用固定的幾類方式,包括擴寬進口車道、車道渠化、信號控制等。但隨著城市交通的快速發展,道路交叉口的壓力也在不斷增大,這幾類措施往往由于針對性不強,在路口實際運行的過程中會存在一定的資源浪費。因此近年來我國各大城市都在逐步推行路口精細化改善工作,待轉待行區、借道左轉、非機動車蓄水池、信號相位疊加等都是針對單個路口采取的精細化改善措施。

1 T型交叉口常見組織形式

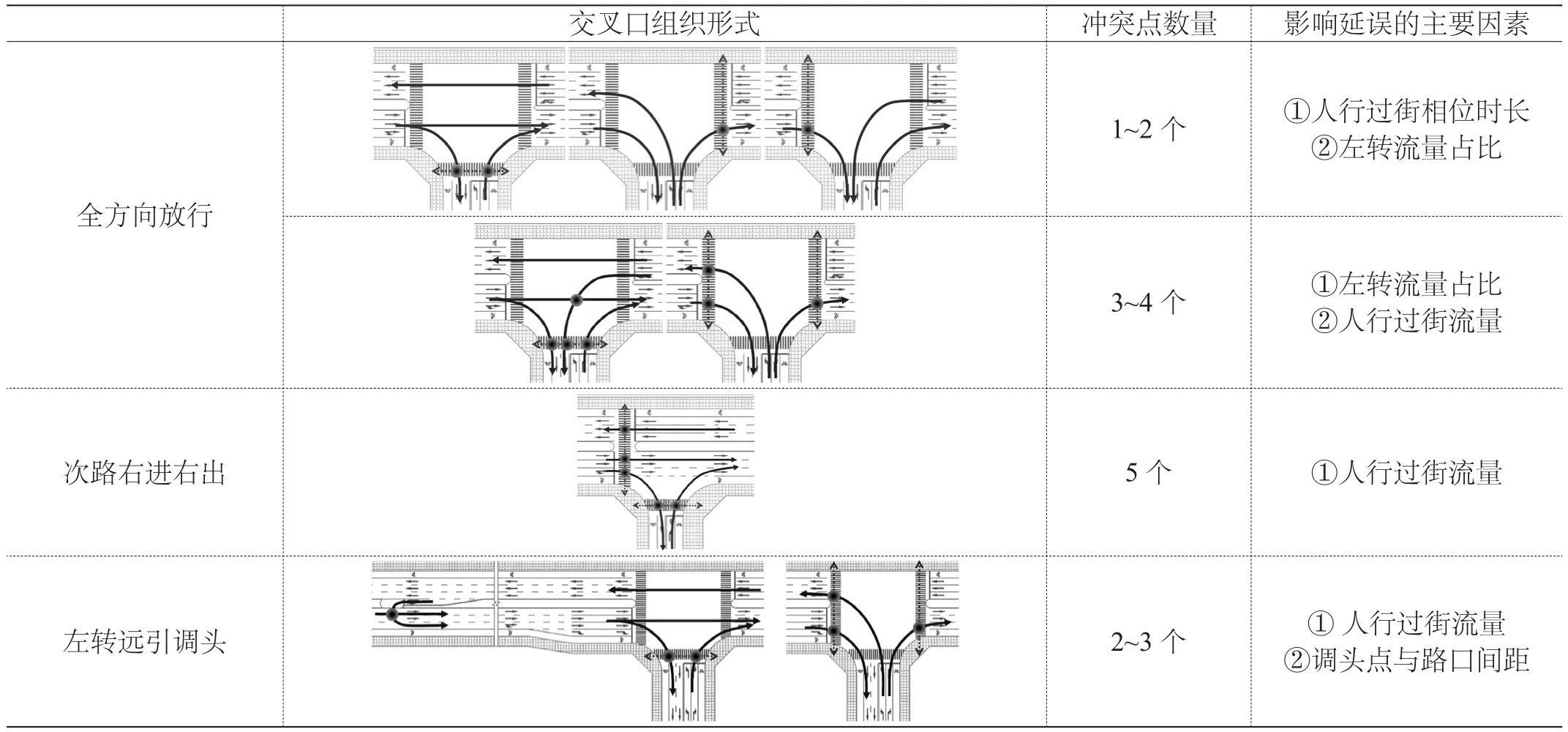

T型交叉口常見組織形式除了“全方向放行”和“次路右進右出”兩種外,還出現了“左轉遠引調頭”的交通組織形式。不管是哪種交通組織,其核心都是在合理利用交叉口資源的前提下,通過在時間或空間上消除沖突點,以盡可能減少延誤,提升通行效率。

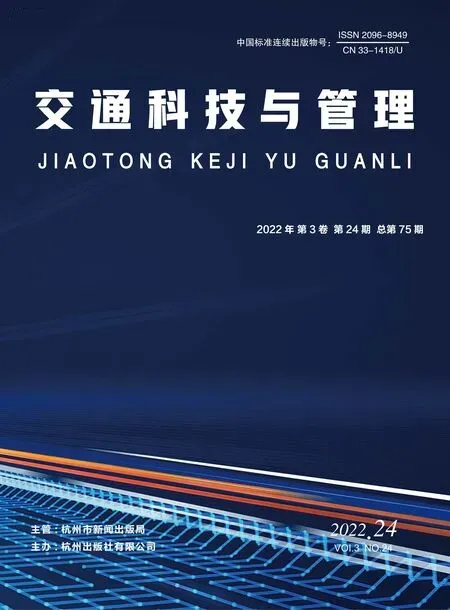

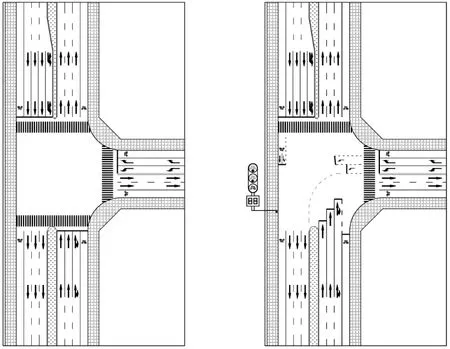

“全方向放行”根據相交道路等級和交叉口流量來確定信號控制或是讓行控制,近年來在路口精細化設計的理念下,還出現了借道左轉[1]、可變車道等渠化形式。通過配合信號相位實現路口車行空間的最大利用率。詳見圖1。

圖1 全方向放行示意圖

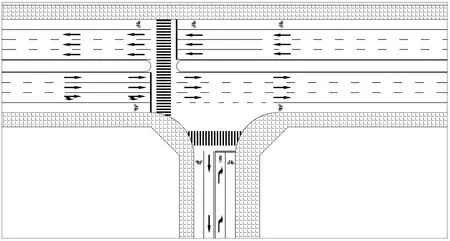

“次路右進右出”主要應用在相交道路等級差距較大,路口轉向需求較小的交叉口。左轉交通流通過前后調頭點繞行實現轉向。這種交通組織的路口通行效率較高,但其交通壓力將傳遞至前后路段路口,所以一般應用在主干路與支路形成的T型口。詳見圖2。

圖2 次路右進右出示意圖

“左轉遠引調頭”則是上述兩類組織形式的折中處理,即通過禁止主路左轉,改為前行后調頭繞行的形式。這種類型的交通組織在一定程度上提升了路口的通行效率,但也存在人行過街信號相位與機動車相位沖突,以及主路非機動車無法左轉的問題。詳見圖3。

圖3 左轉遠引調頭示意圖

2 沖突點分析

T型交叉口的沖突點主要集中在車輛直行與轉向流線之間、車行流線與人行過街流線之間,在日常交通管理過程中主要依靠信號燈控制,從時間上進行消除。但行人過街相位如果結合機動車相位進行設置,則無法完全消除沖突點,而單獨設置人行過街相位又將產生較大的路口延誤。

程藍星通過VISSIM仿真對T型交叉口進行分析后認為,可以通過渠化和信號相位配合,將車行流線沖突點產生的延誤降低,在次路左轉占比50%~90%的情況下,合理配比左右轉車道可將延誤控制在一個可接受的范圍(一般在24~85 s之間)[2]內。高彥生通過研究T型口人行橫道設置對路口通行效率的影響,認為當路口經常處于超飽和狀態時,可以取消主路右轉次路一側的橫向過街來減少路口沖突點。這種方式對行人過街的延誤影響很小,且可以通過進一步將提車線提前以縮小交叉口范圍,從而提升路口車輛的通行效率[3]。張衛華針對路口遠引掉頭的適用條件和延誤分析表明,這種組織方式在主路直行流量大的路口降低延誤效果明顯,但同樣需要取消主路右轉次路一側的橫向過街,才能發揮這種組織的優勢[4]。

通過對T型交叉口的交通組織沖突點的分析可以得出,三相位的交通組織是沖突點最少、安全性最高的形式,也是T型交叉口通常采用的形式,但這種形式的高峰期延誤往往較大。所以對“全方向放行”的T型路口進行精細化改善,是減少延誤、提升通行效率的一個重要方式。

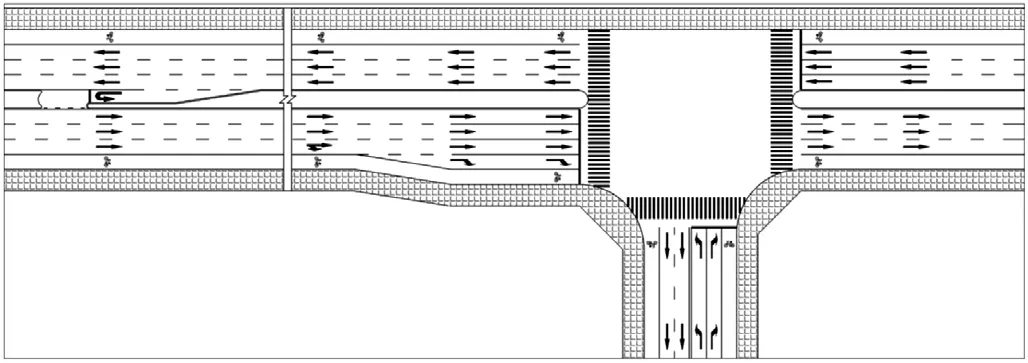

幾種交通組織類型的沖突點和影響延誤的主要因素可參考表1。

表1 T型口交通沖突點及延誤分析

3 精細化改善措施

3.1 改善思路

要有效提升路口通行效率,就需要合理減少路口沖突點。所以針對“全方向放行”T型路口的精細化改善思路,就是增加車輛通行的有效時間,并從空間上避免沖突點的再次形成。具體形式為通過疊加信號相位提升交叉口綠信比,同時取消一側地面過街,增加路口待轉待行區,對交叉口進行精細化改善。

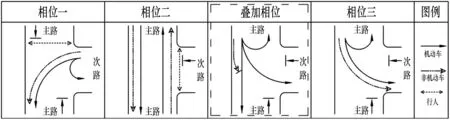

3.2 交通組織改善

根據精細化改善思路,具體的交通組織改善措施包括以下三點:

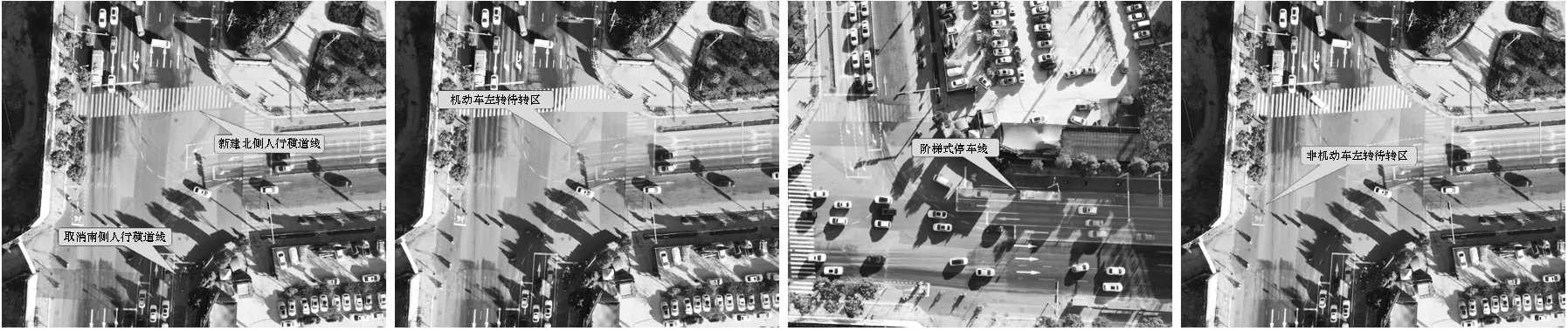

(1)取消主路右轉次路方向一側的人行過街,并將停車線前移,在不影響次路左轉流線的區域設置階梯狀停止線。

(2)次路增加左轉待行區,結合路口流量設置獨立右轉或左右轉共用車道。

(3)主路左轉次路方向增加非機動車左轉待行區和非機動車左轉信號燈。詳見圖4。

圖4 交通組織改善前后對比

3.3 信號相位改善

信號相位改善考慮通過疊加相位形式,在總周期不變的前提下在主路左轉相位中疊加直行相位,增加主路方向直行的綠信比,提升直行通過能力。

3.3.1 常規三相位信號設計

全方向放行的T型交叉口三相位信號配時方案一般采用經典的Webster配時法。詳見圖5。

圖5 三相位配時示意圖

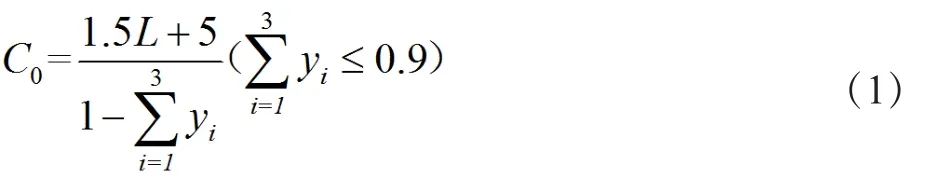

(1)最佳周期時長C0:

式中,L——周期總損失時間(s);yi——第i相位關鍵流率比,計算公式:

式中,qi——第i相位關鍵車流量;Si——第i相位關鍵車道飽和流率。

(2)各相位綠燈時長gi:

3.3.2 疊加相位信號設計

疊加相位考慮將相位二和相位三進行疊加,可疊加的綠燈時長為gs:

式中,g3——相位三(主路左轉)綠燈時長(s);tb3——相位三期間非機動車通過路口所需的時間(s);th3——相位三期間行人通過路口所需的時間(s)。

一般T型交叉口行人過路口的時間遠遠大于非機動車,為了保證行人的過街,會將綠燈時長g3設置大于th3。所以在交通量較大的路口通過取消相位三的行人過街,將其歸并到相位一統一過街,可最大程度設置疊加相位。上述公式可簡化為:

式中,lb——非機動車啟動損失時間(s)。

即在保證路口等待的左轉非機動車能夠正常通過路口的條件下,將相位三中剩余的時間提供給直行車輛通行。新增的主路左轉方向非機動車信號燈則按照疊加相位的綠燈時長,對左轉非機動車進行控制。疊加后的信號配時方案詳見圖6。

圖6 疊加相位配時示意圖

4 路口改善案例

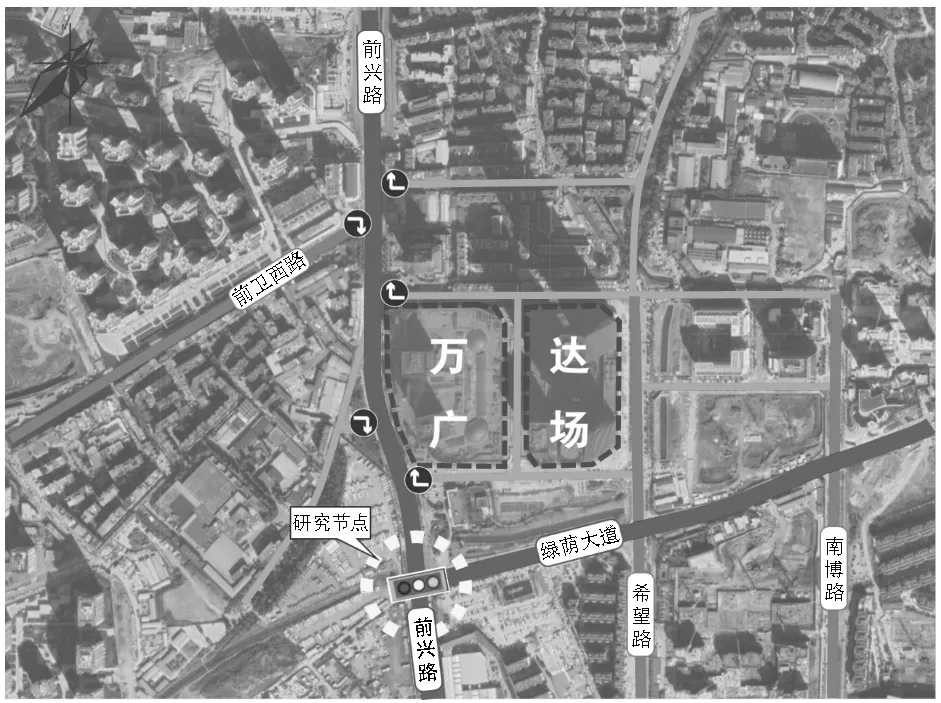

4.1 路口概述

該次案例路口選擇為昆明市前興路—綠蔭大道路口,該路口為T型交叉口,位于昆明萬達廣場西南側。其中前興路為縱貫昆明南北向的一條重要的城市主干道,綠蔭大道現狀為東西向城市主干道,目前由于建成段較短,前后未建成,無法發揮通道功能。詳見圖7。

圖7 研究節點區位

4.2 交叉口現狀問題分析

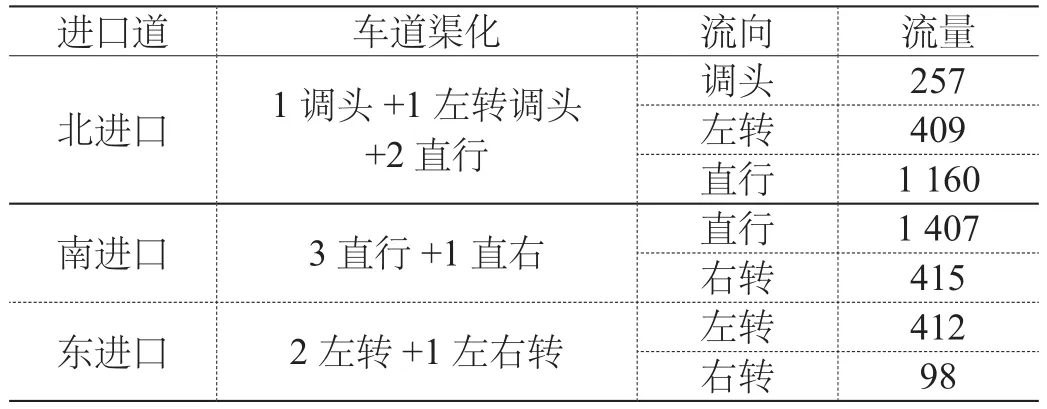

前興路為保證干道功能,僅有綠蔭大道交叉口開放為全方式信控,沿線次支路均右進右出。由于前興路—前衛西路口有較大的左轉需求,但左轉車輛只能右轉后再掉頭,使得大量的交通壓力匯集至前興路—綠蔭大道口。通過對交叉口高峰期17:00—18:00的交通量進行調查,發現高峰期間該交叉口的流量趨近飽和。詳見表2。

表2 前興路—綠蔭大道交叉口高峰期交通量(pcu/h)

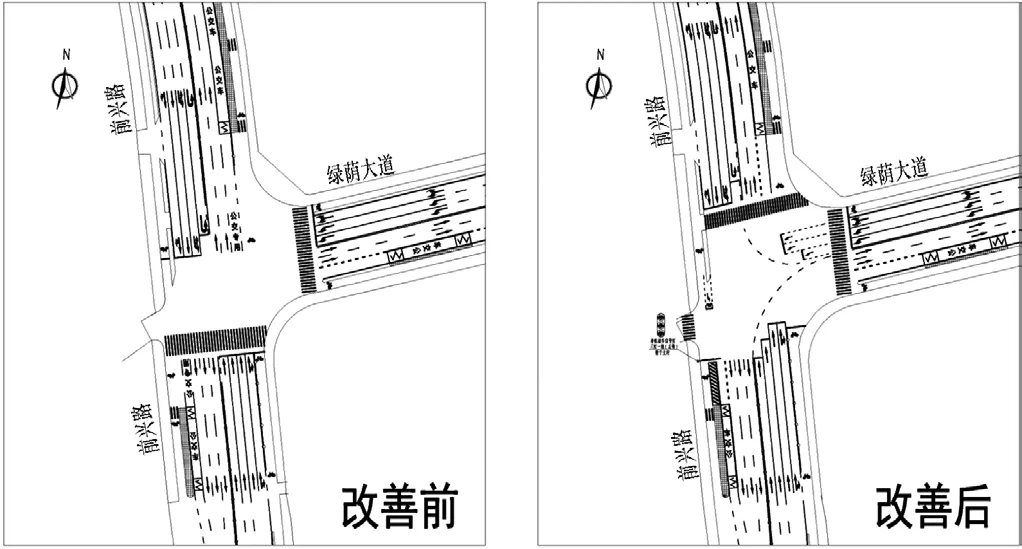

由于前興路—綠蔭大道交叉口北進口直行和調頭需求均較大,且車道空間有限,為改善轉向空間僅在南側和東側設有人行橫道線,改善前高峰期信號配時采用三相位,高峰期路口排隊較長,擁堵現象突出。詳見圖8。

圖8 交叉口改善前狀況

4.3 交叉口改善方案

4.3.1 交通組織優化

根據精細化改善的相關措施,針對該路口的交通組織進行了以下的調整:①將路口南側的人行過街橫道線調整至北側;②將南側停車線階梯狀前移;③綠蔭大道方向設置左轉待轉區,路口內增加導流線;④前興路左轉非機動車增加待轉等待區和非機動車信號燈。詳見圖9~10。

圖9 交叉口改善前后對比

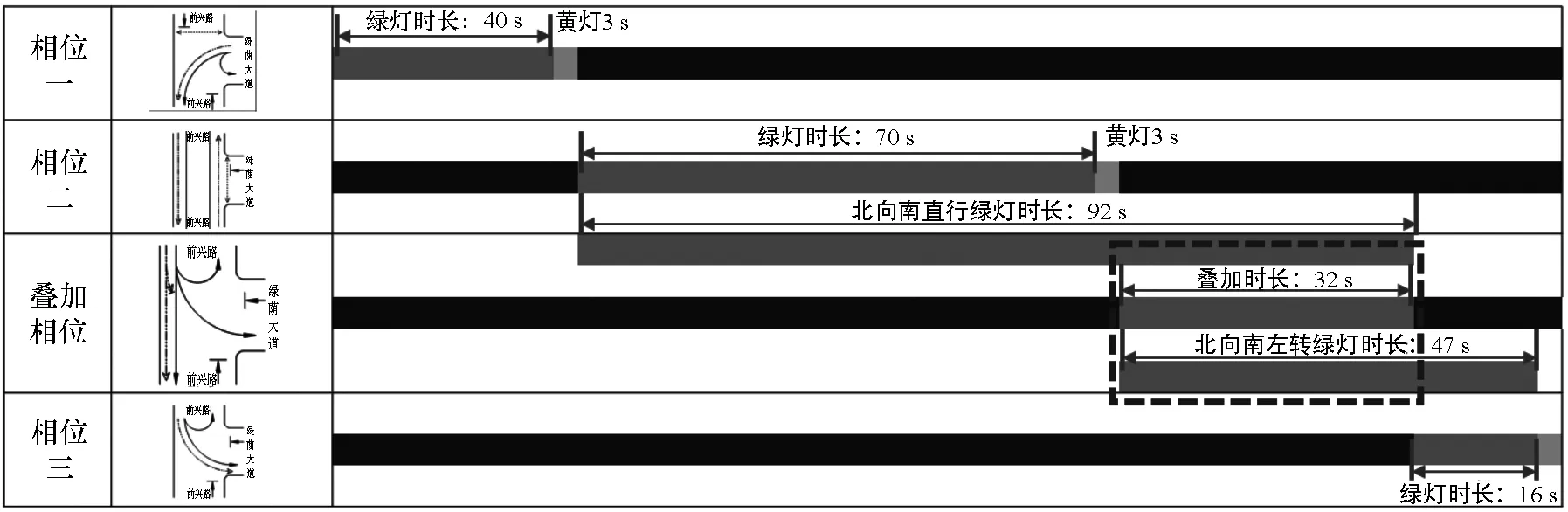

4.3.2 信號相位調整

根據調整后的交通組織,該路口的信號相位在原有三相位的基礎上增加了一個疊加相位,同時結合流量特性優化了各相位的綠燈時長,后續還可以結合路口高峰和平峰流量的變化情況持續對相位進行優化。調整前后的相位配時見圖11。

圖10 交叉口改善實施狀況

圖11 調整后高峰期疊加信號配時

4.4 改善效果分析

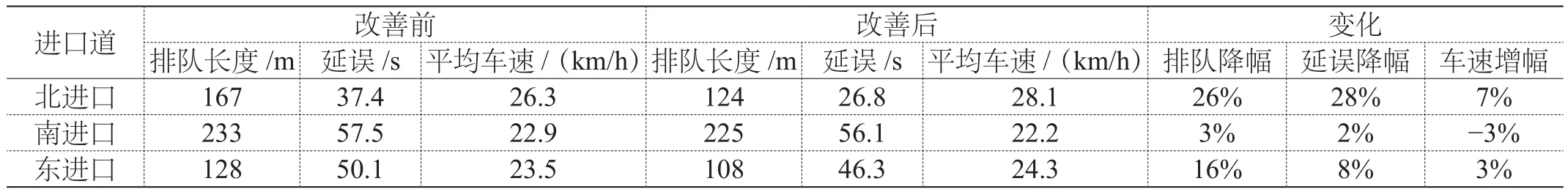

通過對改善前后路口交通數據進行調查,選取一周的平均運行數據進行對比分析,可以發現改善后交叉口北進口的排隊長度下降明顯,路口整體的運行效率有一定的提升。一方面得益于精細化的交通組織提升了有效通行能力;另一方面也由于該路口非機動車、行人過街較少而機動車流量過大,雖然在一個信號周期內減少了行人過街和非機動車左轉的時間,但這種調整對慢行交通依然能夠接受。改善效果詳細對比見表3。

表3 路口交通數據對比

5 結語

交叉口精細化設計作為緩解城市交通擁堵的重要手段,是未來城市交通發展的一個方向。精細化設計雖然非常有針對性,其措施往往僅適用于某個路口,但仍然可以將精細化的一些理念和方法進行歸納總結,將交叉口的共性問題和改善思路作為指導其他類似路口優化的參考。

該文通過對T型口提出了“精細渠化+疊加相位”的改善模式,旨在盡可能地將路口的交通資源進行充分利用和合理分配。在針對不同車流量、人流量的交叉口,交通組織的形式、人行橫道線的設置位置、信號相位的分配等都還有很多可以優化和改善的空間,這也是該模式在類似路口應用需要重點考慮的方面。