農村公路穿村鎮路段安全提升對策研究

陳 雄,馮俊杰

(1.寧德市福鼎公路事業發展中心,福建 寧德 352000; 2.蘇交科集團股份有限公司,江蘇 南京 210017)

0 引言

農村公路建設是農村經濟發展過程中重要的助推劑,隨著我國農村經濟的不斷增長,農村公路作為直接服務農村地區的基礎性設施,其覆蓋率不斷增加,基本實現了“村村通”。但近年來,隨著公路穿村鎮路段里程不斷增加及交通量不斷增大,過境交通與城鎮內部交通沖突加劇,交通安全問題日益突出。據統計,在公路穿村鎮路段上發生的事故占總數的45.7%。某地區2005年發生的交通事故中53.5%發生在縣城和小鎮上,到2006年達到了61.7%,較多公路穿村鎮路段列為事故多發路段[1]。通過對農村公路穿村鎮路段交通安全進行系統研究,采取合理的技術措施和管理手段提升穿村鎮路段交通安全水平,對實現農村公路本質安全水平提升具有重要意義。

1 農村公路穿村鎮路段安全現狀分析

1.1 事故類型多樣

根據對某地區農村公路穿村鎮路段的交通事故調查與分析,發現交通事故呈現以下特征:側面相撞是發生概率最高的事故形態,事故原因主要是超速行駛和不按規定讓行[2];客車、摩托車、貨車肇事比例最高,反映出摩托車和行人交通行為隨意性是事故發生的重要因素;從路段特征分析,平直路段占比達到70%以上,反映出村鎮道路隨意開口、交通安全設施缺失是事故頻發的主要原因[3]。

1.2 交通安全影響因素復雜

穿村鎮路段交通安全是農村公路交通安全的一部分,又有其特殊性。但總的來看,車輛、人和交通環境是影響穿村鎮路段交通安全的主要要素。

從人的因素來看,過村鎮路段行人與機動車、非機動車混行嚴重,交通安全意識淡薄且駕駛員成分復雜。從車輛因素來看,過村鎮路段交通組成復雜,以農用車、摩托車、小汽車、小型貨車和輕型載重汽車為主體,且性能參差不齊。從交通環境來看,穿村鎮路段布局不合理,沿線民居圍繞、工廠企業多、酒店商鋪林立,交通安全設施不完善、設置不合理。

2 農村公路穿村鎮路段安全提升對策研究

針對穿村鎮路段各影響因素特點,采取“主動”預防與“被動”防護相結合的方法,從“建設”和“管理”兩方面著手,研究進一步提高穿村鎮路段安全水平的相關對策建議。

“管理”方面主要從提升交通參與者素質、加強管理和宣傳教育入手,人的因素是導致事故發生的最主要原因,因此“管理”措施的改善是最直接有效的手段。“建設”方面從“以人為本”和“寬容性設計”等理念出發,從“穿城鎮段交通安全設施完善”“保護型硬路肩拓寬”“路段人行橫道提升”“急彎路段安全提升”“行車道規范化設置”等方面提出穿城鎮段公路交通優化舉措,提升穿城鎮段的交通安全水平。

2.1 適宜的建設標準

穿村鎮路段應綜合考慮道路使用者的行為特征和道路交通環境等因素進行優化,以服務道路出行的需求、交通管理的需要。

2.1.1 完善交通安全設施

交通設施的設置應符合《公路交通安全設施設計規范》(JTG D81—2017)、《道路交通標志和標線》(GB 5768)的要求。各類交通安全設施應按需設置、互為補充,優先設置主動引導設施,根據需要設置被動防護設施。

(1)標志標線完善。①完善車行道分界線。穿村鎮路段宜根據道路寬度設置車行道分界線。路面寬度≥6 m時,應設置對向車道分界線;路面寬度<6 m時,不應設置對向車行道分界線。②完善減速標志標線。穿村鎮路段宜設置縱橫向減速標線,應在村鎮前的適當位置設置限速標志與村莊警告標志。限速標志可與村莊警告標志合并設置。為提高標志視認性,在事故多發等危險路段可適當增加標志尺寸。

(2)路段人行橫道提升。①設置人行橫道線。按需設置人行橫道線,設置間距根據實際需要確定,但距離宜大于150 m。人行橫道線不宜設置在視距受限制的路段、急彎、陡坡等危險路段和車行道寬度漸變路段。②設置人行橫道標志。無信號燈控制的人行橫道線前,設置停止線和人行橫道線預告標識,并配合設置人行橫道指示標志、人行橫道警告標志。行人過街密集的學校或景區路段人行橫道前設置注意行人標志或被動型凸起路標,設置間距按照道路等級和限速控制。③設置安全島。人行過街距離較長(≥16 m)且有中央綠化帶的路段設置錯位式二次過街安全島。

2.1.2 優化路肩及分隔帶

(1)明確穿城鎮路段路肩及分隔帶設計標準。①設置輔道的一級公路,主路單向機動車道數≥3時,右側硬路肩寬度最小值可采用相關規范規定的最小值;輔道為單車道且未設置非機動車道時,應設置右側硬路肩,輔道設計速度≥60 km/h時,硬路肩的寬度≥0.75 m,輔道設計速度<60 km/h時,硬路肩的寬度≥0.5 m,右側硬路肩寬度包含路緣帶寬度。②非機動車道、人行道外側設置邊溝時應設置土路肩。③主路與輔道間應設置側分隔帶。設計速度≥80 km/h時,機動車道與非機動車道或人行道間宜設置側分隔帶。側分隔帶寬度應根據隔離設施的寬度確定。側分隔帶機動車道一側的路緣帶應符合相關規定,非機動車道一側的路緣帶寬度應為0.25 m。

(2)保護型硬路肩拓寬設置。當道路沿線慢行車輛較多時,可根據需要,在用地允許的情況下采用加寬硬路肩的方式設置慢行保護型路肩。①拼寬慢行保護性路肩結構形式一般結合規范、地勘綜合擬定。②當慢行車輛流量較大,影響主線車道通行時,宜設置隔離帶。隔離帶寬度應根據隔離設施寬度確定,隔離帶兩側需設置路緣帶。

2.1.3 急彎路段安全提升對策

針對單個急彎路段提出以下幾方面的改善對策:

(1)合并設置村莊標志和建議速度標志,結合設置其他減速設施,逐步控制車速。

(2)清除急彎內側影響行車視距的障礙物,若無法清除,設置凸面鏡。

(3)針對隱患路側,根據道路等級、路側危險程度和歷史事故資料采取相應的措施:對于一、二級公路,根據事故嚴重程度設置護欄或示警樁;對于三、四級公路,路側為懸崖、深谷、深溝等且發生了重大事故,設置護欄,其他情況設置間距4~6 m的示警樁。

2.1.4 行車道規范化設置

(1)行車道設置。機動車車道寬度按照《城鎮化地區公路工程技術標準》(JTG 2112—2021)的規定執行。四級公路非機動車與機動車混行時,路面最小寬度采用4.0 m;三輪車較多時,路面最小寬度采用5.0 m。

(2)非機動車道、人行道設置。非機動車道和人行道的設置按照《城市道路工程設計規范》(CJJ37—2012)的規定執行。①非機動車道數。根據自行車設計交通量與每條自行車道設計通行能力計算確定。車道數單向不小于2條。②非機動車專用道路寬度。單向車道寬不小于3.5 m,雙向車道寬不小于4.5 m。沿道路兩側設置的單向非機動車道寬度不小于2.5 m。③人行道設置。應貫徹安全、健康、舒適、以人為本的理念,具有較好的完整性、連續性。人行道面層采用具有平整、防滑、美觀、舒適、耐久的材料,同時滿足與周邊景觀協調的要求。④新建道路的人行道寬度。不應小于2 m,改擴建、大修工程中的人行道,條件受限達不到上述要求時,寬度可適當調整,但不得小于原有人行道寬度。

2.2 暢通“微循環”路網設計

根據居民生產生活的出行需求綜合考慮安全、便捷和舒適性,為商業區、住宅區、農業區等不同功能區分配不同的交通空間,重點關注行人、公共交通、非機動車等多種交通模式的平衡和融合,打造“微循環”提升“大幸福”。

2.2.1 在交通空間上減少慢行交通與機動車交通流的沖突

(1)利用原有路側空間,在道路兩側具備條件的路段新建慢行輔道,輔道上攤鋪彩色瀝青、施劃標線,引導慢行交通流至輔道上行駛,與機動車交通流進行適當的分離。具體示例如圖1所示。

圖1 商業區輔道改造前后對比圖

(2)在不同路段采取不同策略滿足出行需求:商業區考慮行人過街、駐留、沿街商家裝卸貨等各類活動需求,加大人行道寬度,合理設置停車空間等。

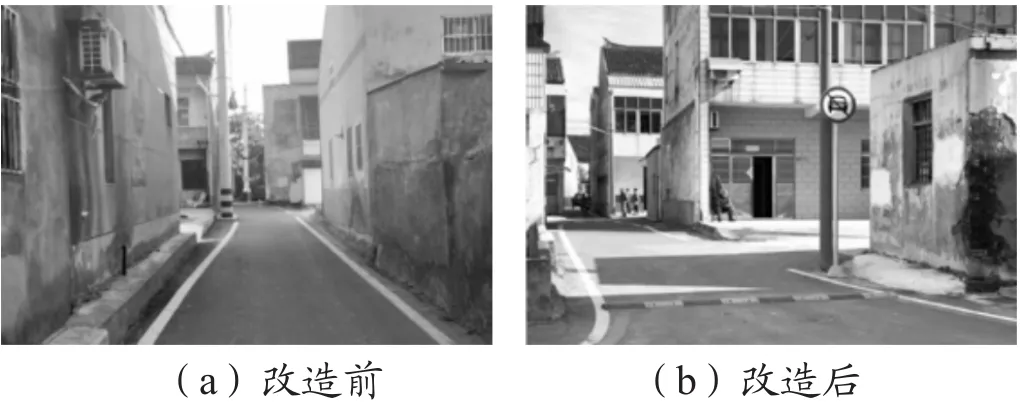

(3)對于機動車行駛困難的村內道路,禁止機動車通行,通過交通標志加以提醒,保障慢行交通行駛空間。具體示例如圖2所示。

圖2 部分道路禁止機動車通行對比圖

(4)對于一些沒有拓寬空間的道路,采用單行行駛的策略,通過標志標線的指引,引導機動車單側進出,使機動車不同流向的交通流在交通空間上分離。

(5)對于新建的慢行輔道,增設護欄提升通行安全。

2.2.2 完善道路及配套設施,提升路網可靠性

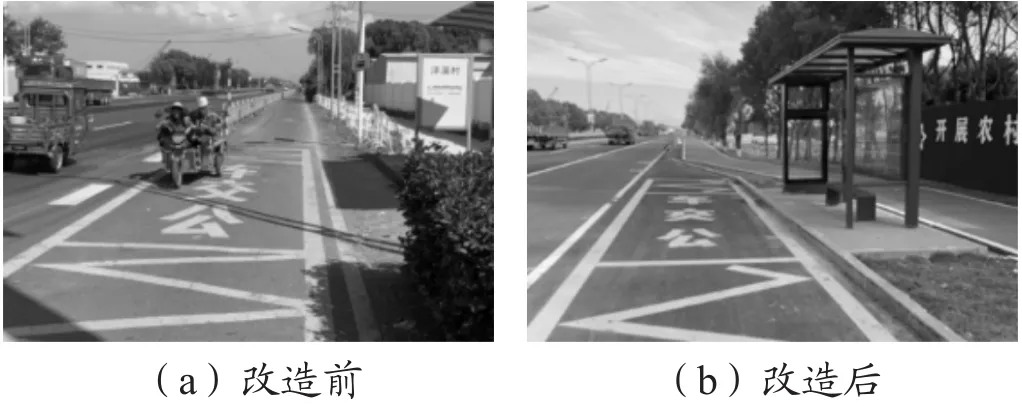

(1)對路況條件較差的路段進行車轍修復,將沿線一對公交站臺改造成港灣式公交站臺。具體示例如圖3所示。

圖3 港灣式公交站臺改造對比圖

(2)在輔道與主路之間、村內道路設置護欄進行防護。

(3)對于交叉口三角形范圍內視距不良時,根據障礙物的特點,按“清、移、疏、防”四個層級進行處置。

(4)對于事故頻發的交叉口,增設預警系統,加強對行人及非機動車的提醒。

2.3 多樣化管理方式

2.3.1 加強宣傳教育

對駕駛員和村鎮居民加強交通安全教育和管理,提高駕駛員和村鎮居民的交通安全素質和意識。

(1)編制農村公路交通安全告知書。通過編制車輛駕駛人安全告知書及農村公路交通安全告知書,加強對駕駛員等交通參與者的宣傳教育。

(2)將交通安全納入村規民約及廠規廠約。組建村級、企業交通安全勸導志愿者隊伍,探索建立農村公路交通安全“村企”自治新路子,夯實農村公路交通安全管理基礎。

(3)健全社會化宣傳教育體系。通過建立部門聯動宣傳機制和“市—鎮—村(社區)”三級宣傳工作機制,層層壓實宣傳工作責任,按照“標語上墻”“喇叭常響”“傳單入戶”“提醒到人”的方式形成專項整治鋪天蓋地的宣傳氛圍。

(4)豐富宣傳教育形式和內容。在傳統“標語橫幅+展板傳單”的基礎上,依托電視、電臺、報紙、“兩微一抖”等平臺開展系列宣傳教育,并采取宜興方言講交通的形式錄制音頻、編排音樂快板通過“天空+地面”“線上+線下”渠道加強宣傳教育效果。

(5)強化重點駕駛人宣傳教育。針對“兩客一危一貨”、6座以上小客車、面包車駕駛人及“雙違”車輛等重點車輛駕駛人點對點精準推送防范“三超一疲勞”、系好安全帶等提示信息,加強安全監管和警示教育。

2.3.2 加強交通監管和道路運營管理

對農村公路的交通監管和道路運營管理,各級管理部門要解放思想,統一認識,堅持“安全第一,預防為主”,充分認識道路交通安全工作的重要性。

(1)加強路域環境巡查。加大交通安全管理部門巡查力度,及時查處占路攤位等妨礙正常交通的行為;保障公路設施完好;嚴厲查處污染公路車輛。

(2)建立健全管理體系。建立健全“專業化”農村公路管理體系,進一步明確農村公路建設、養護、路域綜合執法等農村公路管理機構安全監管責任,確保路域環境綜合治理工作得到全面落實。

(3)規范道路沿線治理標準。通過制定戶外廣告設置管理標準、臨時攤位管理標準等,進一步消除農村公路沿線安全隱患,提升農村公路沿線安全管理水平。

(4)加強車輛源頭監管。加強對車輛性能的檢查,嚴禁超速行駛,嚴禁超載。重點加強摩托車和農用車的管理,建立相關監管制度從根源上減少類似車輛的安全隱患。

(5)加強科技手段應用。針對雨、雪、霧等惡劣天氣對交通安全的危害及交通事故發生情況,在穿村鎮路段設置交通技術監控設施并嚴格執行值班值守制度及領導帶班制度,加強惡劣天氣來臨前后的巡查和隱患整治。

3 結語

農村公路穿村鎮路段的道路功能升級,對于交通運輸、當地經濟發展和人們出行安全都具有重要意義。該文通過分析公路穿村鎮路段的交通現狀,主要從“建設”和“管理”對穿村鎮路段安全提升對策進行了系統的研究和闡述,以期提高農村公路穿村鎮路段本質安全水平,保障農村公路穿村鎮路段交通安全。