臨近鐵路地下空間施工技術研究

王 祥

(中鐵十四局集團第四工程有限公司,山東 濟南 250002)

0 引言

隨著經濟快速發展和人民生活水平的不斷提高,與外界的人員往來需求持續增加,各種運輸方式運量增長迅速。為適應公路、鐵路客運發展要求,并充分利用土地資源,實施地下空間樞紐規劃,為旅客和居民創造舒適安全的交通環境,建設現代化綜合性的地下客運樞紐已是必然要求。建設過程中要避免對鐵路運營造成不利影響,需在施工過程采取對應的保證措施。

1 工程概況

揚州東部綜合客運樞紐站前廣場建筑面積約5.36萬m2,地下二層采用9×9 m柱網,框架結構,基礎采用樁基、承臺、筏板形式。站前廣場基坑尺寸為199×198 m。站前廣場西側臨近高鐵站,基坑西側采用地下連續墻結合支撐進行支護。基坑開挖深度最深17.06 m,平均開挖深度為12 m。地下室外墻距離站房門廳柱基礎最近約5.5 m,距離站房外墻最近約10.4 m,基坑距離高鐵橋墩最近約 30 m。

2 工藝流程

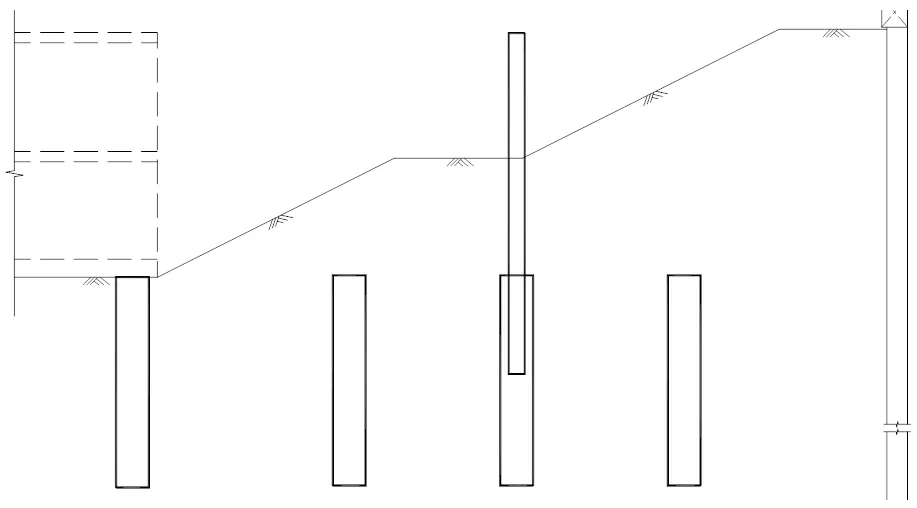

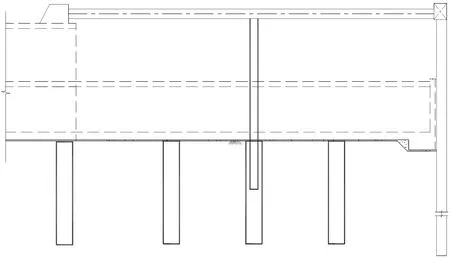

主要施工思路為先施工一部分主體結構作為后靠背(采用地錨梁、立柱鋼支撐作為臨時加固措施),采用混凝土支撐在已施工完成的牛腿及地連墻處(中間設置格構柱臨時支撐),分層取土[1](見圖1)。

圖1 工藝流程

3 施工技術方案

3.1 施工前準備

除正常前期準備工作以外,重點對鐵路站房配套電力管線、給排水管道等進行調查,必要時邀請產權單位進行管線交底[2]。

3.2 圍護結構施工

首先施工三軸攪拌樁止水帷幕,型號Φ850@1200,攪拌樁采用P.O.42.5級普通硅酸鹽水泥,水泥摻入不少于10%,攪拌樁搭接250 mm。止水帷幕施工完成后施工地連墻,為減少地連墻施工過程中對站房的影響,先施工地連墻兩側的槽壁加固,地下連續墻厚度800 mm,設置在西側沿高鐵站房用地紅線上,深度31~40 m。鋼筋籠骨架吊裝時要設置隔離區域,主吊、附吊施工時要做好安全培訓,靠近高鐵站房,設置安全區域,做好限高措施,防止碰撞[3]。

3.3 降水、排水施工

為保證基坑安全,降水、排水工作是重中之重。根據降水經驗、試驗,并依據現場實際情況,針對該工程距太平河、理論計算等因素綜合考慮,該工程降水井共設置120眼,井壁管均采用無砂混凝土管,井壁管直徑均為φ360 mm,井深18 m。因坑內有承壓含水層,設置了部分減壓井,管井為鋼管,外徑360 mm,壁厚4 mm,采用橋式過濾管,濾管外土工布采用單層40目鋼絲網,井管外填濾層的濾料宜選用磨圓度較好,粒徑均勻的硬質礫砂和礫石[4]。井管周圍充填有一定級配和磨圓度較好的中粗石英砂,填料直徑宜1~5 mm ,采用綠豆砂保證水井出清水、防止水井淤塞和坑外掏空[5]。在基坑周邊20 m左右間距設置監測井兼回灌井,防止地下水突然流失對站房造成影響。

基坑排水,首先計算單日基坑排水量,主要由基坑涌水量+降雨組成。基坑內用水泵、水管等抽水設備抽至地面排水系統,由排水溝和集水井組成的地表排水系統與場外排水系統連通。施工現場水量:根據基坑整體涌水量,結合實際情況取值排水系數,查詢該地最大降水量/d,降雨徑流系數取0.35[6],計算出基坑最大排水量。現場基坑底采用各種水泵組合,總排水能力需大于計算值,同時準備部分備用水泵。排水路徑需提前調查,按照單日排水至計算流速確定外部排水溝及涵管的最小過水斷面。同時排水路徑進行需定期檢查,確保基坑內積水能夠及時排除,保證基坑安全。

3.4 主體結構立柱鋼支撐施工

先施工段主體結構為抵消地連墻傳遞壓力,采用在主體下方設置地錨梁以增加先施工段穩定性,同時在主體立柱之間安裝鋼管支撐(見圖2)和后澆帶安裝型鋼的方式增加先施工段的整體性[7]。每件鋼梁及鋼支撐構件(無縫鋼管)先在地面拼裝校正后再吊裝,吊裝時采用單機旋轉法吊裝。為確保吊裝安全和避免吊機停轉次數,該工程鋼結構吊裝按行進路線的先后順序吊裝施工,且吊裝時先吊裝豎向構件,后吊裝平面構件,以減少建筑物的縱向長度安裝累積誤差。

3.5 開挖施工及施工流程

基坑采取中心島盆式開挖,先施工遠離高鐵站房側的結構,再施工臨近高鐵站側。盆式開挖采取平面分塊,分層開挖的方法,先開挖中部區域,再開挖周邊區域。

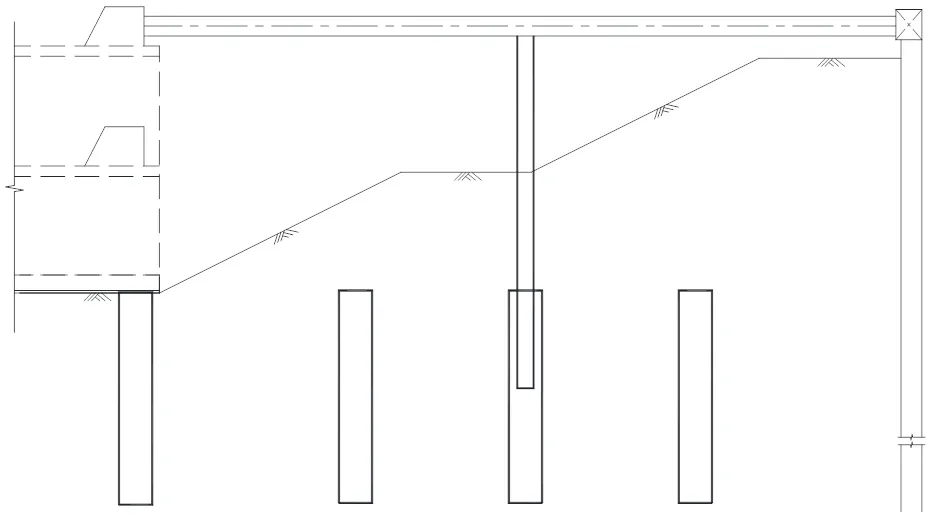

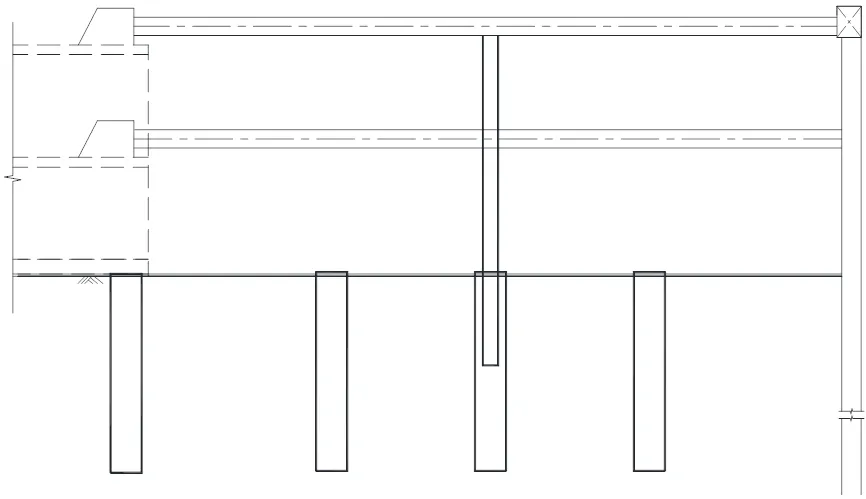

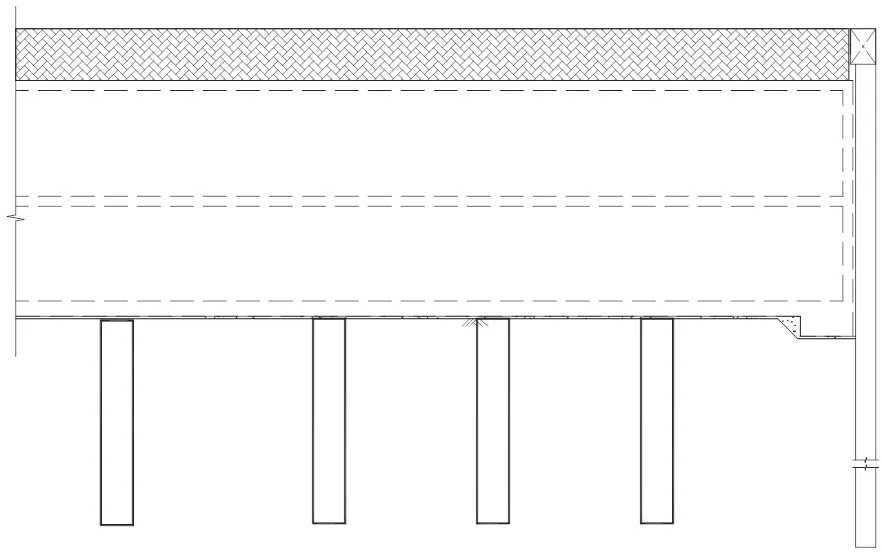

第一步開挖至第一次基坑開挖邊線,邊坡坡率1∶2,一級平臺寬度10 m,二級平臺寬度5 m,坡面采用100 mm厚C20噴射混凝土面層,配置鋼筋網,順作施工主體結構底板至頂板,見圖2。第二步施工第一道支撐牛腿和第二道支撐牛腿,待結構底板可整板傳力,且達到設計強度的80%后,施工第一道支撐至頂板支座,見圖3。第三步向下土方開挖至第二道支撐位置,施工橫支撐,待第二道橫支撐達到強度后,開挖剩余土方,見圖4。第四步施作第一層主體結構,待達到設計強度后拆除第二道橫支撐,見圖5。第五步施作第二層主體結構,達到設計強度后拆除第一道橫支撐,施工附屬結構,見圖6。

圖2 第一步

圖3 第二步

圖4 第三步

圖5 第四步

圖6 第五步

3.6 監控量測

臨近高鐵站房,沉降變形要求高,基坑開挖深度深,支護形式復雜,施工難度大,安全風險高。編制專項監測方案,經專家評審后實施。對基坑地表沉降變形、地連墻測斜、混凝土支撐軸力、圈梁位移等進行每日監測,對監測數據進行實時分析,同時在站房設置觀測點。

現場設置25個圈梁水平、豎向位移監測點,在立柱側面布設9個監測點,對地連墻測斜管深層水平位移按照設計要求進行實時監測,同時監測混凝土橫支撐軸力大小,對橫支撐受力情況進行分析[8]。基坑監測所有監測項目均未發現異常情況。

3.6.1 圈梁水平、豎向位移監測

累計變化值1.8 mm,遠小于設計預警值20 mm。且冠梁與支撐連接連續性、密切性較好,無過大變形及裂縫。

3.6.2 地表沉降監測

基坑開挖期間,為及時監控整個基坑周邊地表/道路的豎向位移情況。依據設計,高鐵側間距約為 20 m,其余范圍間距為30 m,沿基坑四周按要求需布設25個地表豎向位移監測點,數據分析無異常。

3.6.3 深層水平位移監測

測斜管埋設在支護樁中,根據現場條件與圖紙要求,高鐵側間距約為20 m站前廣場在基坑周圍共布設11個深層水平位移監測孔,按規范設計要求每日進行監測。累計變化值?1.60 mm,設計預警值為±30 mm,豎向水平位移在設計要求范圍內。

3.6.4 立柱水平、豎向位移監測

基坑開挖期間,依據設計在立柱側面布設9個監測點,現累計變化最大值為1.5 mm,立柱支撐穩定性較好。

3.6.5 支撐軸力監測

基坑開挖期間,為及時監控整個基坑支撐內力變化的情況,變化值為 ?1 281.97 kN ,小于設計預警值 ±7 980 kN。

針對基坑監測關鍵節點、關鍵部位,加強加密觀測頻次,及時對監測數據進行分析。結合施工現場工程進度,以數據引導施工,用數據提前發現問題,及時采取相關補救措施,確保基坑穩定安全。

3.6.6 站房結構監測

從維護結構施工開始對站房主體結構進行監測,至工程結束未發現數據異常。

4 施工注意事項

(1)注意大型機械工作區域地基承載力和穩定性,必要時采取加固措施。

(2)降水啟動、土方開挖前應對支護結構和止水帷幕的可靠性進行核查驗收,并對缺陷處采取補強措施。

(3)土方開挖應根據地層性質,安全確定臨時坡比,并加強對立柱、支撐、降水井等成品保護,挖到底及時封底;完善對降水井成井質量控制和運營維護管理措施,注意降水井平面啟動時序和停井條件[9]。

(4)施工期間應加強對工程本體和周邊環境監控量測,以信息化科學指導施工和施工作業的動態調整。

5 結束語

綜上所述,針對大型基坑開挖臨近既有站房或防護要求較高的區域,通過該文基坑支護方式、采取的措施、監控量測內容及施工注意事項進行闡述,達到對鐵路零影響施工的要求。