路基穩定及防護設計分析

——以惠東快速通道向東延伸段工程為例

鄧珍旺

(福建省交設工程咨詢有限公司,福建 福州 350004)

0 引言

道路交通的建設水平反映著經濟的發展水平,建設四通八達的交通網絡對城鎮的發展起到了很好的促進作用,因此作為城市發展的載體,每一條道路都具有其獨特的功能定位,建好每一條道路都是建設者們的責任與榮譽[1]。作為道路主要組成部分的路基,其復雜性導致了其質量的多樣性,因此要將路基的穩定性和安全性放在核心位置,確保其形變始終保持在允許的范圍之內。在路基穩定性的設計過程中,要對各種影響因素進行詳細分析,采用切實可行的措施來確保道路安全穩定運營[2]。

1 項目概況

惠東快速通道向東延伸段是惠安縣路網的主骨架,是打通324國道、泉南高速南惠支線并連接斗尾港的疏港大道、通往惠安動車站的便捷通道,項目的建設將增強惠安城關的輻射力,帶動惠安沿線村鎮經濟的進一步發展。項目全長14.823 km,采用二級公路兼城市道路功能設計,主車道設計速度80 km/h,輔道設計速度40 km/h,路基寬度60 m,主車道雙向六車道,兩側各設置兩車道輔道以及人非車道。

項目沿線地形總體上為西北高、東南低,場地起伏不平,沿線現有地面標高約3.00~31.00 m,西北部以丘陵地貌為主,東南部毗鄰惠安大港灣,以海岸平原地貌及濱海灘涂地貌為主,局部為濱海地貌,而且養殖水塘、水渠分布較多,水系發達。

2 影響路基穩定的因素

2.1 區域地質情況

該項目位于福建東部沿海區域,根據區域地質資料,場地及其附近無活動性的斷裂帶通過,未見明顯的崩塌、滑坡、泥石流等地質災害,不存在巖溶作用等,未發現有地下洞穴、暗濱等對工程施工不利的地下埋藏物,總體上適宜道路建設,因此區域地質條件總體上對路基穩定是較為有利的[3]。

2.2 區域降水及地下水文情況

惠安累年最大降水量達到2 088.5 mm,全年日降水量≥25 mm的天數為13天。而且7—9月份為臺風盛行期,伴有較多的降水天氣,同時項目區多年平均相對濕度較大,達到了78%。

項目場地地下水主要為砂層孔隙水和巖石風化帶孔隙裂隙水(承壓水)[4]。西北部丘陵地貌地下水位一般埋深2~8 m,變化幅度1~4 m,地下水位跟地勢有關,差異較大;東南部濱海平原地貌地下水位埋深1~3 m,變化幅度較小;濱海灘涂地貌地下水位埋深0~2 m,變化幅度較小[5]。

因此,項目路基土體受濕化的程度相對較大,對路基穩定是較為不利的,設計中應注意加強防沖刷及路基排水等措施的設置。

2.3 巖土體情況

巖土類別也是影響路基邊坡穩定的重要因素。根據地勘報告,該項目場地地基土由素填土、雜填土、淤泥、淤泥質黏土、粉質黏土、中細砂、中粗砂、殘積砂質黏性土(輝綠巖殘積土)、全風化巖(全風化輝綠巖)、強風化巖(強風化輝綠巖)和中風化巖(中風化輝綠巖)等組成。素填土和雜填土、淤泥和淤泥質黏土等力學強度低,工程地質性能較差;中細砂和中粗砂力學強度一般,工程地質性能一般;粉質黏土、殘積砂質黏性土力學強度較高,工程地質性能一般。

因此,針對不同地基巖土體類別,設計過程中應注意區別,根據不同參數進行路基穩定性驗算分析并采取有效的防護措施,對于軟弱土層應有針對性地提高承載力,對于不同形式的支擋結構則應進行地基承載力、整體穩定性等多方面考慮。

2.4 其他影響因素

海洋潮汐情況也是影響路基的重要因素。項目毗鄰大港灣,灣口外為開敞海域。根據當地統計資料,灣內最大潮差達6.67 m,最小潮差1.22 m,總體變化較大,平均漲潮歷時6.4 h,外海潮流為明顯的旋轉流,漲急流速為0.86 m/s,落急流速為0.83 m/s,受地形的影響灣內呈現明顯的往復流特性,漲潮流由南向北,落潮流由北向南。由于潮水的沖刷作用對路基邊坡穩定性的影響大,因此設計時在滿足標準防洪水位的情況下,還應注意考慮防沖刷及防浪要求。

3 路基穩定及邊坡防護

3.1 設計思路

在設計路基邊坡防護方案時,結合穩定性、景觀綠化和排水設施等因素,對該項目路基防護提出以下建議:首先是滿足現行工程規范要求;其次是尊重客觀條件,因地制宜地選擇合適的填料,惠安石材業較發達,儲量可滿足項目需要,而且運輸距離較近;再則結合各路段地形地質條件,選擇安全、經濟、有效的防護方案;最后還應滿足方便施工、便于養護的防護方案。

受地形條件、沿線村莊及規劃地塊、路線平縱面指標要求、寺廟、海岸線等因素影響,該項目路基邊坡防護形式復雜多樣,該文針對幾種主要的邊坡防護進行設計與處理分析。

3.2 路基支擋

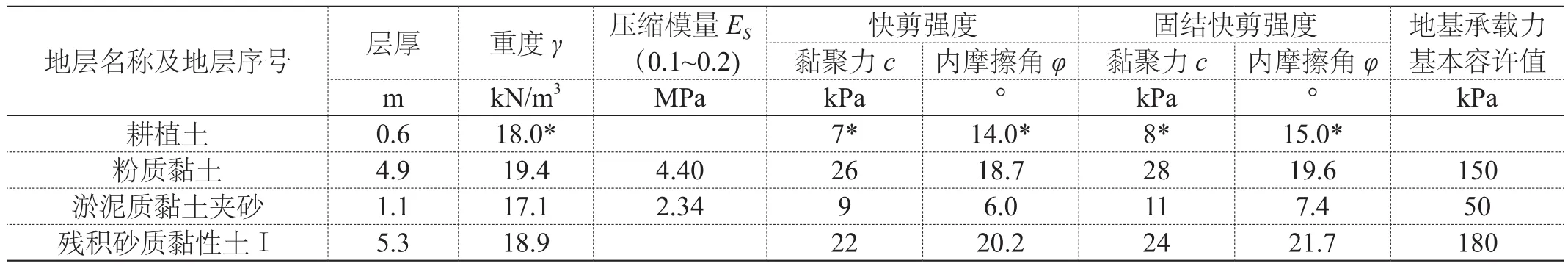

以K10+675~K10+755路段右側填方邊坡為例,該路段分布有多棟民房,房腳距離道路人行道邊線約6.8 m,邊坡高度7.12 m,自然放坡時需拆遷民房。考慮節省投資,設計中采用擋土墻收坡。該路段地層參數情況如表1。

表1 路段地層參數情況表

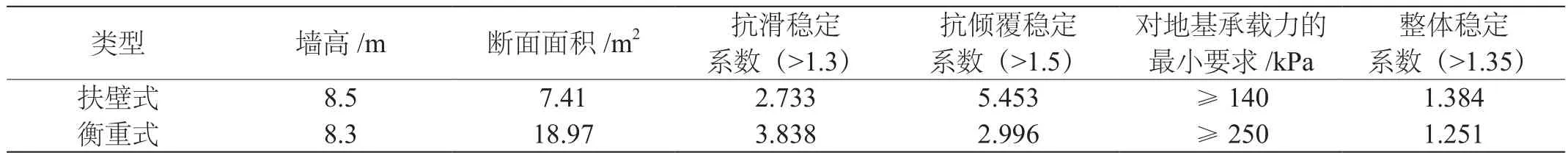

考慮道路與民房距離較近,且擋土墻基坑開挖時也需要臨時多占用空間,因此考慮按路肩墻設置。適用于該路段路和房屋平面關系的擋墻形式主要有重力式、懸臂式、扶壁式以及板樁式等,懸臂式墻高一般不超過5 m,樁板式墻多用于滑坡等特殊路段治理而且造價較高,因此設計過程中選取了衡重式和扶壁式兩種類型擋土墻作為比選,同時墻底主要位于粉質黏土層。詳見表2。

表2 兩種不同類型擋土墻比選

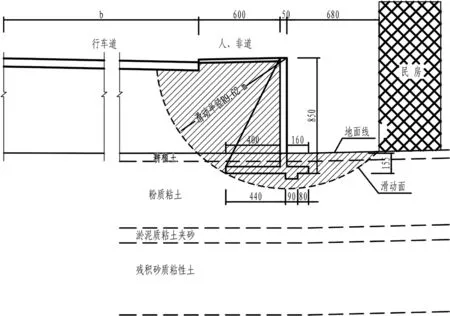

通過驗算,扶壁式擋土墻整體穩定性可以滿足要求,同時對地基承載力的要求也較小;通過路基整體沉降及穩定分析,持力層下的軟弱下臥層對路基整體影響不大,持力層通過簡單的平整以及碎石墊層鋪筑后即可施工墻體。而衡重式擋土墻由于墻身較高,對地基承載力的要求也較大,由于持力層承載力特征值僅為150 kPa,無法滿足設計要求,同時設置擋土墻后的路基整體穩定性不滿足要求,因此推薦采用扶壁式擋土墻,詳見圖1扶壁式擋土墻驗算結果示意圖。

圖1 扶壁式擋土墻驗算結果示意圖

3.3 護岸

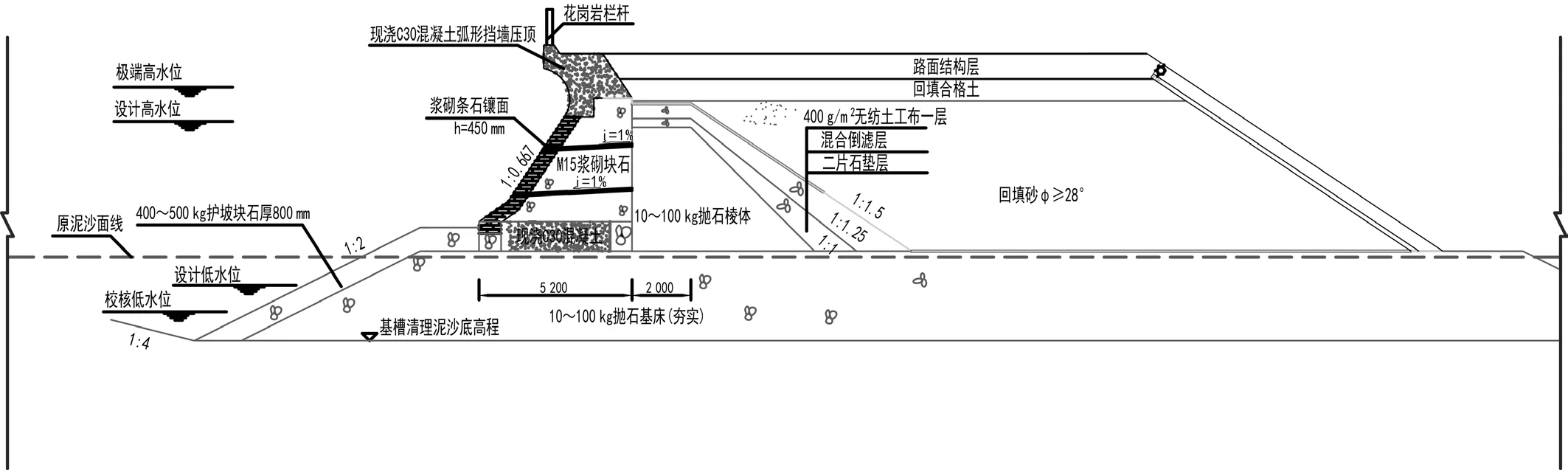

以K13+760~K14+380路段右側填方邊坡為例,該路段路基位于大港灣淺灘處,為減緩路基受到的海浪沖擊,設計中采用了漿砌塊石弧形擋浪墻護岸。

施工護岸前應對淺灘表層泥沙進行清挖,再拋填10~100 kg塊石作為基床。護岸擋浪墻下部采用漿砌塊石小墻,小墻中間現澆混凝土塊,其上為漿砌塊石墻體,臨水(海側)面采用條石鑲面,臨水面為3∶2斜面,頂部為C30現澆混凝土壓頂,海洋側面做成弧形以防潮浪上岸。護岸后方設置拋石棱體,拋石棱體上部及后部設置由二片石、混合倒濾層和土工布組成的倒濾結構,其后為回填中粗砂,并在護岸前設置400~500 kg的護肩和護底塊石,防止波浪淘刷基床和地基,詳見圖2防浪墻設計方案示意圖。

圖2 防浪墻設計方案示意圖

3.4 TBS植被防護

以K13+570~K13+720路段挖方邊坡為例,該路段路槽以上主要為中風化花崗巖、碎塊狀強風化花崗巖、碎塊狀強風化輝綠巖以及素填土層,邊坡地質條件總體較好。考慮邊坡高度總體較小,均未超過20 m,且路線經過該山體最高處,因此在滿足自然穩定的情況下坡率采用1.0+1.25;同時采用TBS基材混合物+掛網+錨釘+植被的形式進行防護,以增加綠化景觀舒適性以及防沖刷能力。

3.5 路基排水

水害是路基最常見的破壞形式,因此在路基排水設計時,要對氣候(降水)、水文和地形等因素進行綜合考慮。以匯水量測算為依據,將路基排水設施與現狀水系良好銜接,保證路基排水功能發揮出最佳的作用。

邊坡面匯水、坡頂山體匯水以及部分坡體藏水是路塹邊坡水的主要來源,在邊坡設計時,要從具體情況出發,分析匯水面積、排水方向等因素,合理設置坡頂截水溝、急流槽的位置,以及設置平臺截水溝、坡腳邊溝等,完善排水系統,使其能夠發揮作用,防止雨水大量地滲入到路塹坡體中,導致土體抗剪力強度破壞,進而引發山體滑坡等自然災害,給道路的運營造成影響。

而作為城市道路的路基排水設施,由于受地形、地塊開發等條件制約,為構筑完善的排水系統,有時還需將路基排水接入市政雨水管道,通過雨水管網系統排走路基水。需要與相關部門做好溝通銜接,充分考慮匯水量、管徑尺寸、沉泥設施以及其他防淤堵措施等,使降水能及時排走,同時避免后期維護困難。

3.6 邊坡綠化

城市的發展繞不開環境保護,道路的建設帶來的一大問題就是植被破壞、水土流失等生態環境問題,使得道路綠化的要求隨之升高。做好路基邊坡綠化設計,使之成為城市整體景觀的點綴。在邊坡綠化以后,邊坡的抗滑能力和穩定性會有不同程度的改善,同時也使水土流失等問題得到有效的處理,為城市生態文明建設提供有力的支撐。因此,在進行邊坡防護綠化時應統籌設計,并從適宜性、協調性等方面合理選擇植物,同時還應做好運營期間植被養護,以使其發揮出最佳的邊坡防護作用,從而使路基邊坡的穩定性得到保證。

4 結束語

在道路路基設計過程中,要綜合分析項目區域氣候地理條件、各路段地質及水文情況,因地制宜地選擇有效可行的處理措施。該文以惠東快速通道向東延伸段工程為例進行了詳細設計分析,針對不同路段邊坡防護的具體要求提出不同的設計方案。同時謹以此文與同行交流學習,共同努力,推動道路建設的可持續發展。