基于網絡評論數據自然語言處理的江南古鎮游客景觀感知

張 琳 張冰心 寇懷云

同濟大學建筑與城市規劃學院 上海 200092

歷史村鎮經過長期的物質和文化積淀,形成了獨特的空間結構和人文環境,具有重要的歷史價值[1-2]。江南古鎮是地域性景觀的典型代表[3],20世紀80年代以來,江南古鎮的旅游迅速發展,在帶來經濟活力的同時,也引發了傳統文化景觀退化、商業氛圍過濃、生活空間超載、歷史文脈割裂等諸多問題[4-5]。游客的感知和體驗是評價歷史村鎮旅游資源的方法[7],厘清游客對古鎮景觀價值的認知程度和認知途徑,有助于村鎮的旅游發展與傳統文化保護[6]。

國內外景觀感知的研究成果較為豐富,針對不同感知人群、不同感官、不同景觀類型探索多種景觀研究方法[8-12],常用傳統現場調研法易受時空和數量局限,而互聯網時代網絡數據為研究公眾景觀感知提供了新的可能性。游客評論數據量大、圖文并茂,感受較為客觀真實,既包含客觀描述,又能體現主觀感受,可以突破問卷調研的時間和數量局限[13]。

目前使用網絡文本分析進行游客感知的研究主要集中于旅游學、經濟地理學等領域,如旅游地形象投射和游客感知[14],游客感知的旅游發展主要吸引物等[15]。景觀、規劃等領域近年來也有相關研究,如黃攀等[16]根據游客網絡評論數據的景觀意象圖景時空特征研究;曹越皓等[17]利用歷史空間互聯網評價的多源數據構建歷史空間感知測度技術框架;羅俊杰等[18]基于EASYDL深度學習平臺實現評論數據分類與情感極性判斷,為城市公園環境評價和優化提升提供依據等。但這些方法尚未應用于江南古鎮的景觀感知研究。本文以同里古鎮為例,探索利用自然語言處理等文本分析方法對古鎮網絡評論數據進行分析,厘清游客對古鎮景觀感知的時間特征和整體景觀感知意象。

1 研究對象與研究方法

1.1 研究對象

同里古鎮位于江蘇省吳江市東北部,建于宋代,面積為0.87 km2,1980年被列入國家太湖風景區,2010年被評為國家5A級旅游景區。古鎮依水而建,鎮內15條河流把鎮區分割為19個圩,通過建于各個朝代、風格各異、至今保存完好的49座石橋聯成一體,園林、寺觀、宅邸和名人故居眾多,是江南水鄉美的典型代表,具有豐富的歷史人文底蘊[19]。其中“退思園”被聯合國教科文組織列入世界文化遺產。

1.2 數據樣本獲取

攜程網是我國最大的旅行類網站之一,數據規模大、更新時效快,景點信息全面,能夠比較真實地體現游客的感知體驗。本研究利用爬蟲采集程序,獲取攜程網2014年5月10日至2021年12月31日的古鎮游客評價數據,包括評價數量、綜合評分、評價文字、評價時間和評價照片等,包含3 008條文字評價及9 531張照片。文本評論有大量重復或無意義的內容,經過數據清洗,篩選出有效的古鎮游客景觀感知相關評論,按整年份以2015年1月1日至2021年12月31日清洗后的1817條文字評價作為研究基礎數據。文本篩選遵循以下原則:1)選取較詳實的景觀感知相關文本,排除如“挺好玩的”“沒意思”等信息量不足的單條評論及“門票便宜”“酒店房間不錯”等和古鎮景觀不相關的評論;2)校對文本,剔除重復、復制內容較多的文本;3)剔除評論中廣告內容,避免對數據準確性造成較大誤差。

1.3 數據量化分析

研究將評論文本按時間和內容進行分類,按時間分為2015—2021年7個年度和春夏秋冬四季;按內容分為建筑、街巷、道路、橋梁、水景、雨景、夜景、活動、服務設施、民俗文化、環境氛圍、地標景點、生活場景和特色飲食14種類型。

研究采用自然語言處理方法對評論文本內容進行挖掘,在計算機支持下量化分析語言文本信息。運用Gooseeker采集軟件爬取評論文本,并對詞匯詞性快速分類以便于統計游客活動、景觀要素和游客感受。Rost Cm是輔助人文社會科學研究的大型免費社會計算平臺,在專業文本分析研究中被廣泛使用[20-21],該軟件有自定義詞表、過濾詞表、中文分詞、中文詞頻統計、社會語義網絡、情感分析等功能。通過Rost Cm統計高頻詞分析游客對旅游地各要素的基本認知,探究游客對研究地的景觀感知形象[22-24];使用Rost Cm語義網絡功能判斷詞匯共現情況。利用百度AI開放平臺提供的自然語義機器學習算法,對文本進行標注,測度游客評論情感傾向[18]。

研究通過以上的分析方法,結合古鎮發展歷史和具體環境,分析不同時間、不同要素環境下游客的歷史景觀感知特征和游客整體景觀感知意象。

2 結果與分析

2.1 不同年度游客景觀感知特征

從2015—2021年,清洗后的游客評論文本分別為73、69、147、122、570、460和376條共計1817條,總體呈增長趨勢,2019年達到頂峰。

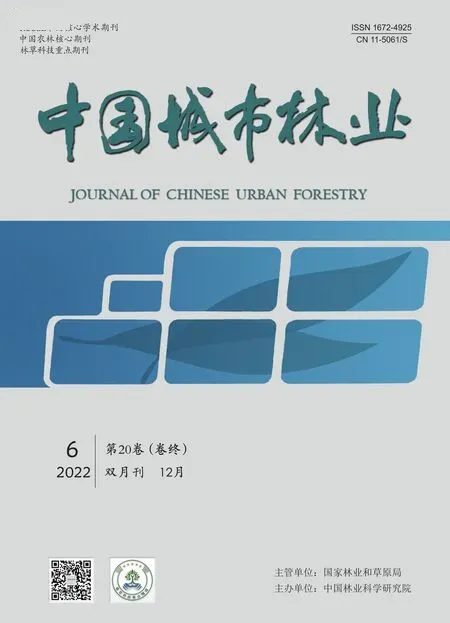

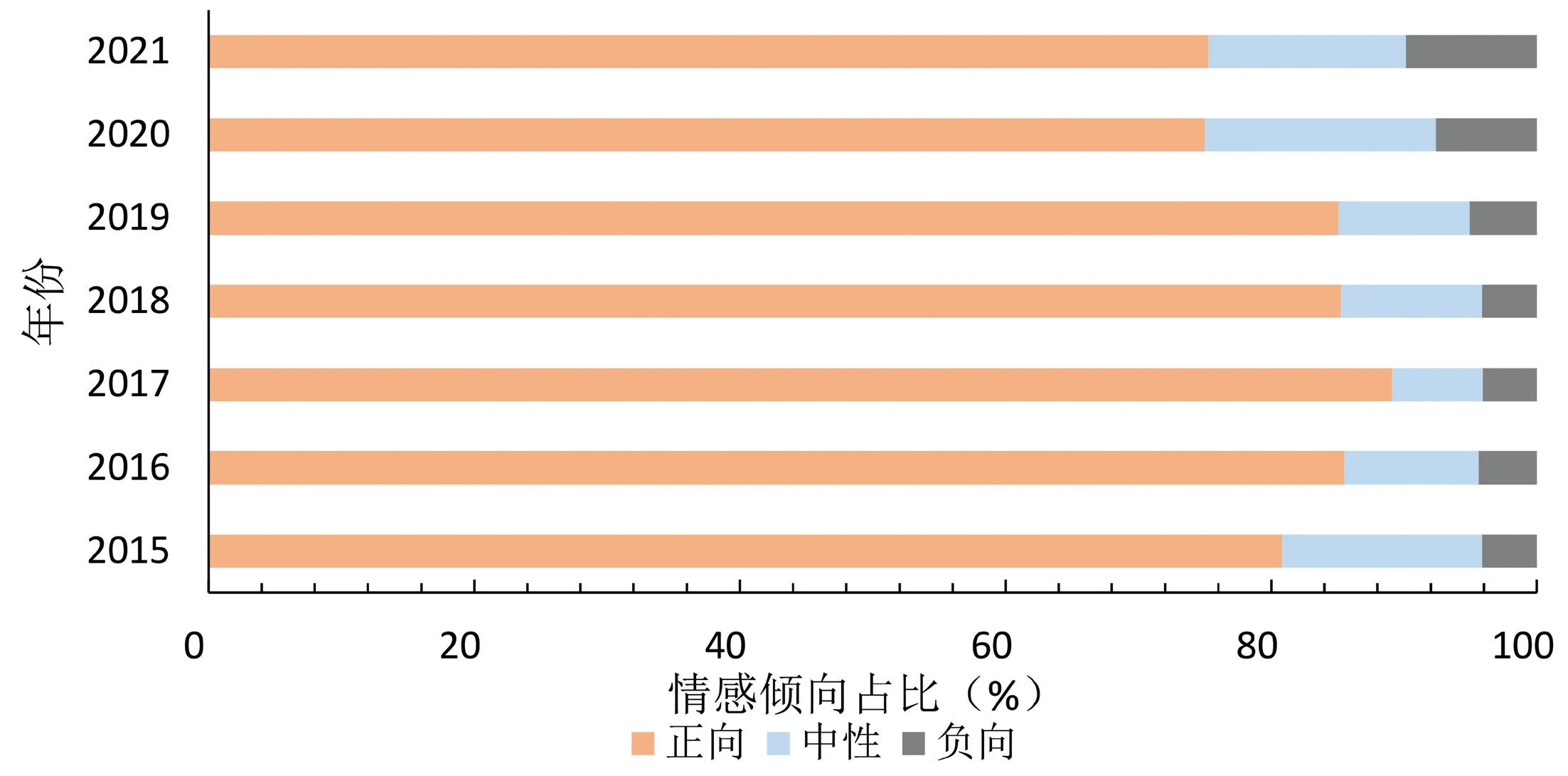

由圖1可知,游客景觀感知情感傾向整體較為正面,但負面傾向逐年增加。由圖2可知,游客行為活動主要包括品嘗小吃、喝茶、漫步游玩、乘船游覽、購物、觀看表演和拍照等,活動類型在不同年度幾乎沒有變化。2019—2021年的主要游客行為活動頻次比前4年更高,游客旅游行為更加頻繁,其中2019年尤為突出,是游客旅游活動高峰期。“吃”等消費行為結合“商業化”的詞頻變化反映出游客對古鎮商業化發展的感知度有所提高,2020年和2021年由于疫情影響,游客活動頻率降低,對古鎮商業化氛圍感知度也有所降低。

圖1 不同年度游客景觀感知情感傾向

圖2 不同年度旅游活動行為詞頻對比

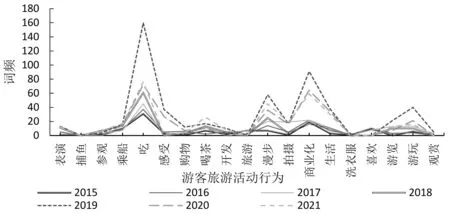

如圖3所示,游客感知的景觀要素表明其偏好的景觀類型無明顯的年份時間規律特征。其中,船、河流是游客感知度最高的景觀要素,其次為建筑、園林和橋梁;而弄堂、植物、戲臺、宅院、牌樓、石板路則很少被提及,說明游客對同里古鎮景觀要素的感知較為淺表。

圖3 不同年度景觀要素詞頻占比堆積情況

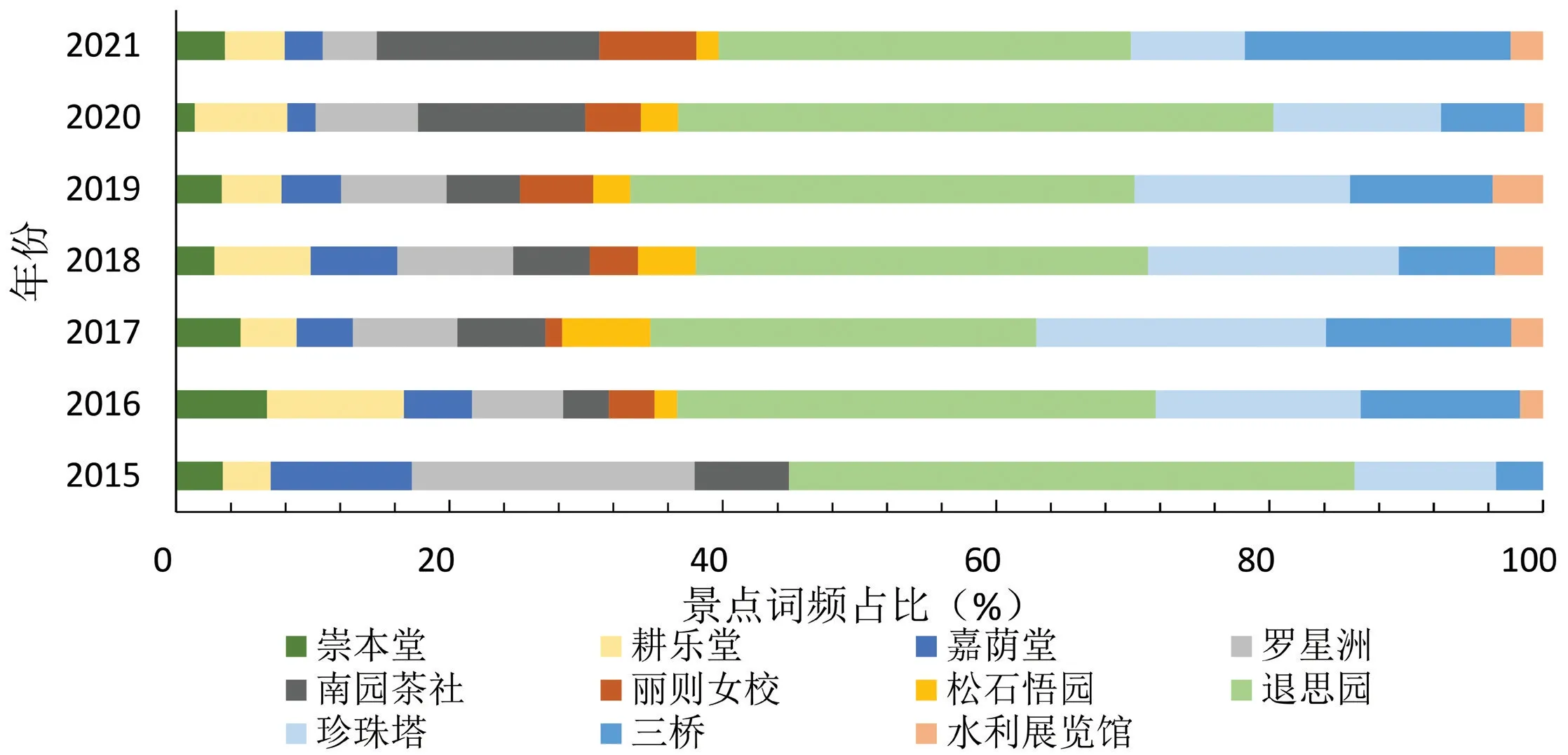

如圖4所示,游客關注的景點中,退思園是游客感知度最高的景點,其次是珍珠塔和三橋,三者最能為游客所感知;南園茶社、麗則女校作為茶樓和民宿的商業化景點,近年來游客感知度迅速提高;而崇本堂、松石悟園、水利展館等具備歷史文化教育功能的場所則很少被提及,說明游客行為偏向休閑消費而非深度體驗古鎮歷史文化。

圖4 不同年度景點詞頻占比堆積情況

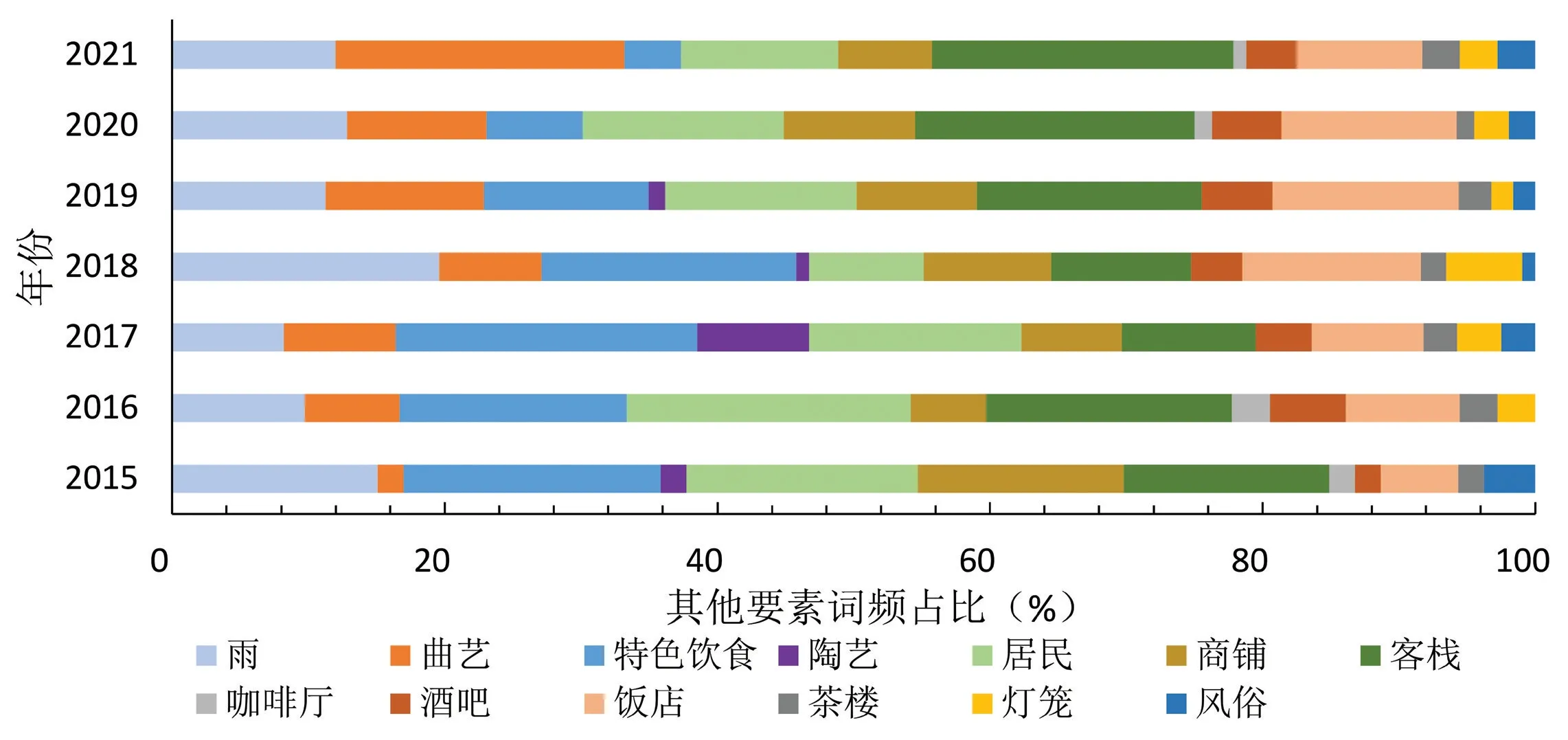

此外,游客評論中還出現了一些其他相關要素(圖5)。在諸要素中,游客對各類商鋪、飲食、曲藝表演等旅游商品的總體感知度最高;南園茶社提供評彈表演,游客對曲藝感知度的提升或許與其推廣發展相關;游客對古鎮特色飲食的感知度隨時間呈下降趨勢,這與古鎮業態大多是以特色飲食為宣傳點的店鋪相關,因為所謂的特色飲食并沒有與其他江南古鎮真正產生差異化,容易使游客審美疲勞。

圖5 不同年度其他要素詞頻占比堆積情況

2.2 不同季節游客景觀感知特征

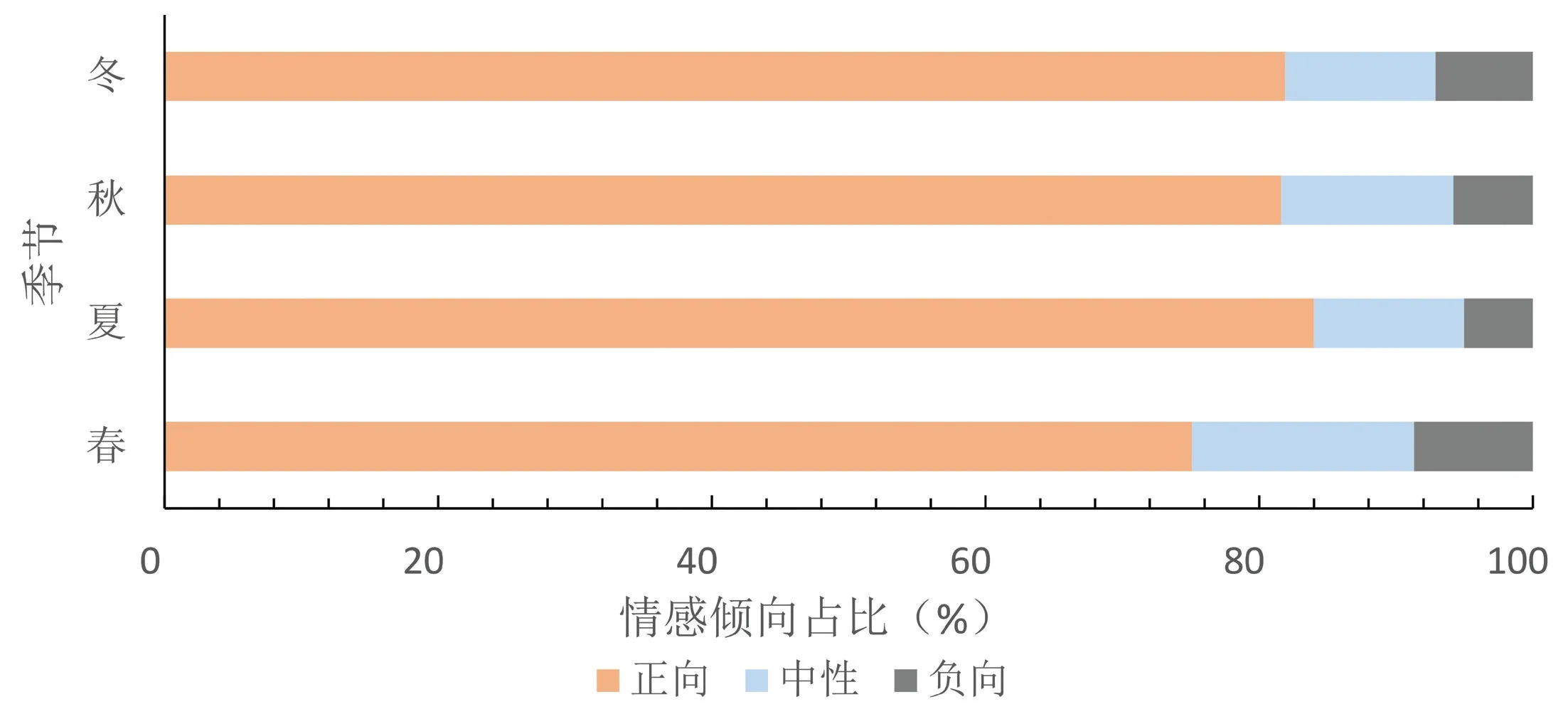

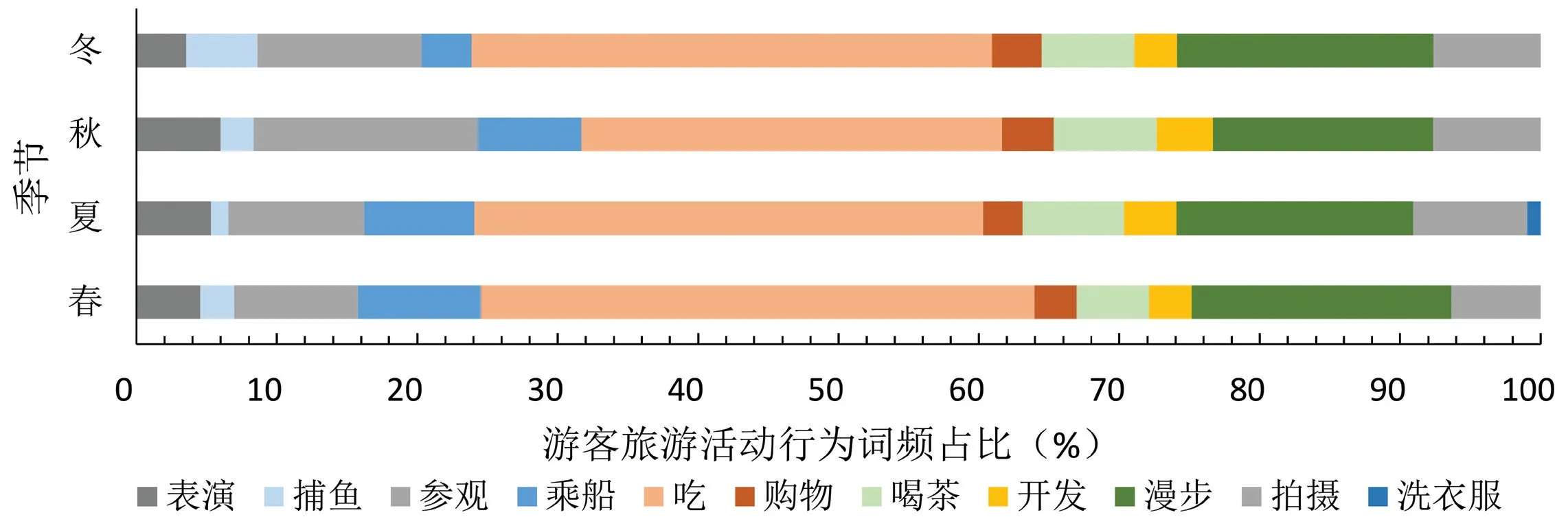

如圖6所示,游客景觀感知情感傾向整體較為正面,負面情感傾向在春季最高。活動行為上(圖7),游客冬季游船活動較少,觀看捕魚表演更多;秋季“吃”的行為更少,“參觀”的活動更頻繁;活動以休閑娛樂消費為主,季節差異不大。

圖6 不同季節游客景觀感知情感傾向

圖7 不同季節旅游活動行為詞頻占比堆積情況

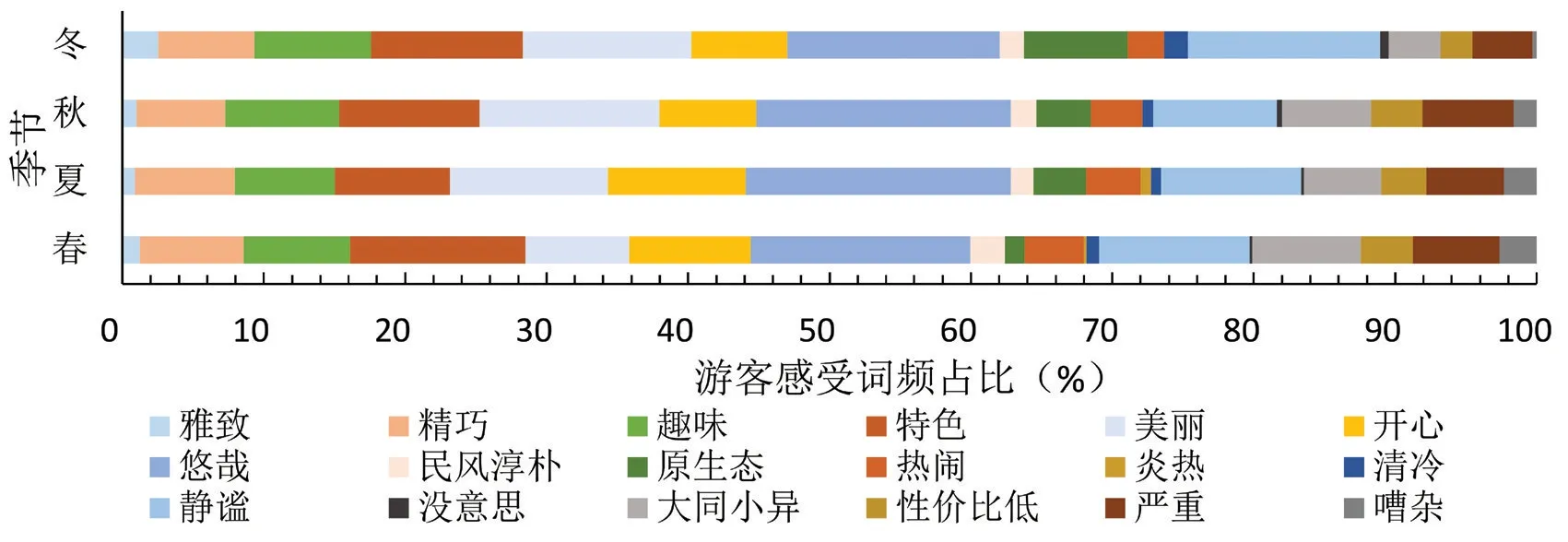

游客感受上(圖8),正面感受更多,“悠哉”是游客最多的情緒感受。不同季節的游客感受有一定差異。冬季,游客更能感受到古鎮的“雅致”“原生態”“靜謐”和“清冷”,更少感受到“熱鬧”“嘈雜”和“大同小異”。景點上,游客感知無顯著季節差異。

圖8 游客感受詞頻占比堆積情況

游客對景觀要素的感知度具有一定的季節性特征。冬季游客對于建筑、水景、橋梁和園林的感知度比其他季節更高,而春夏則對植物的感知度比秋冬更高;春秋兩季對雨景的感知度最高,夏季其次,冬季最低;游客對其他要素在季節上的感知區別不大(圖9)。

圖9 不同季節景觀要素詞頻占比

2.3 古鎮作為歷史空間的整體意象感知

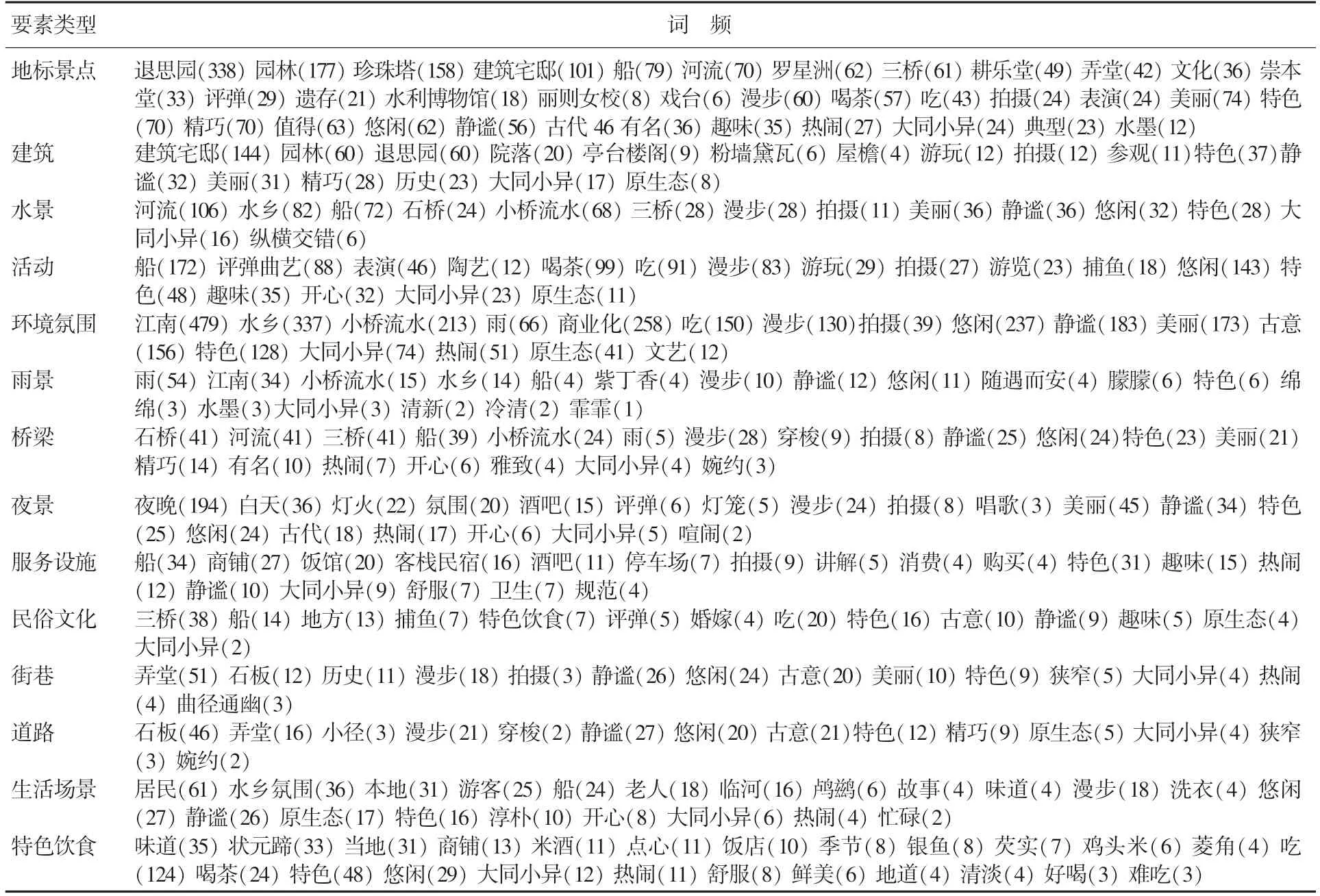

通過百度AI標注和人工結合的方式,按內容將文本分類,其中地標景點相關評論454條,建筑203條、水景204條、活動435條、環境氛圍1 213條、雨景56條、橋梁93條、夜景150條、服務設施172條、民俗文化57條、街巷78條、道路62條、生活場景113條,以及特色飲食176條(表1)。

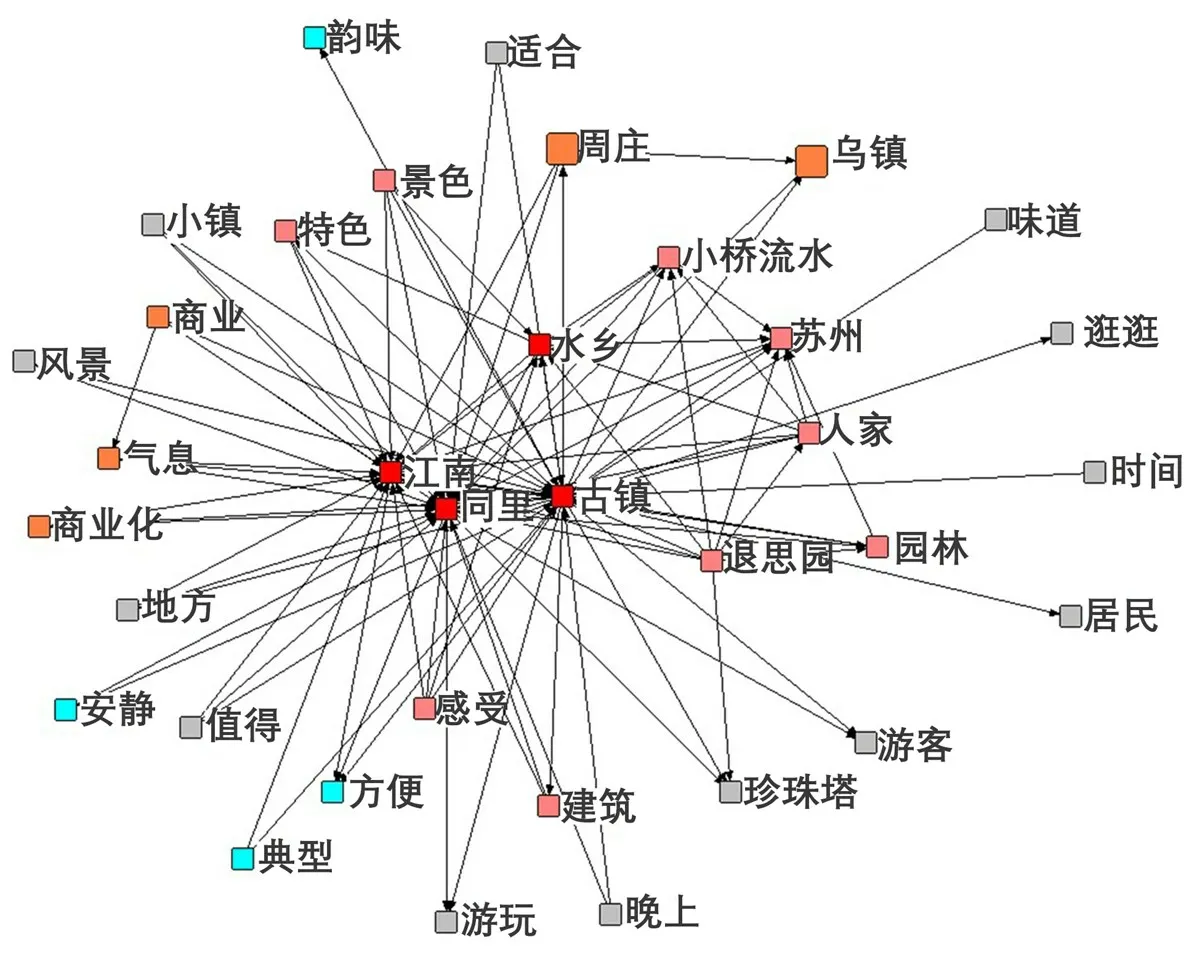

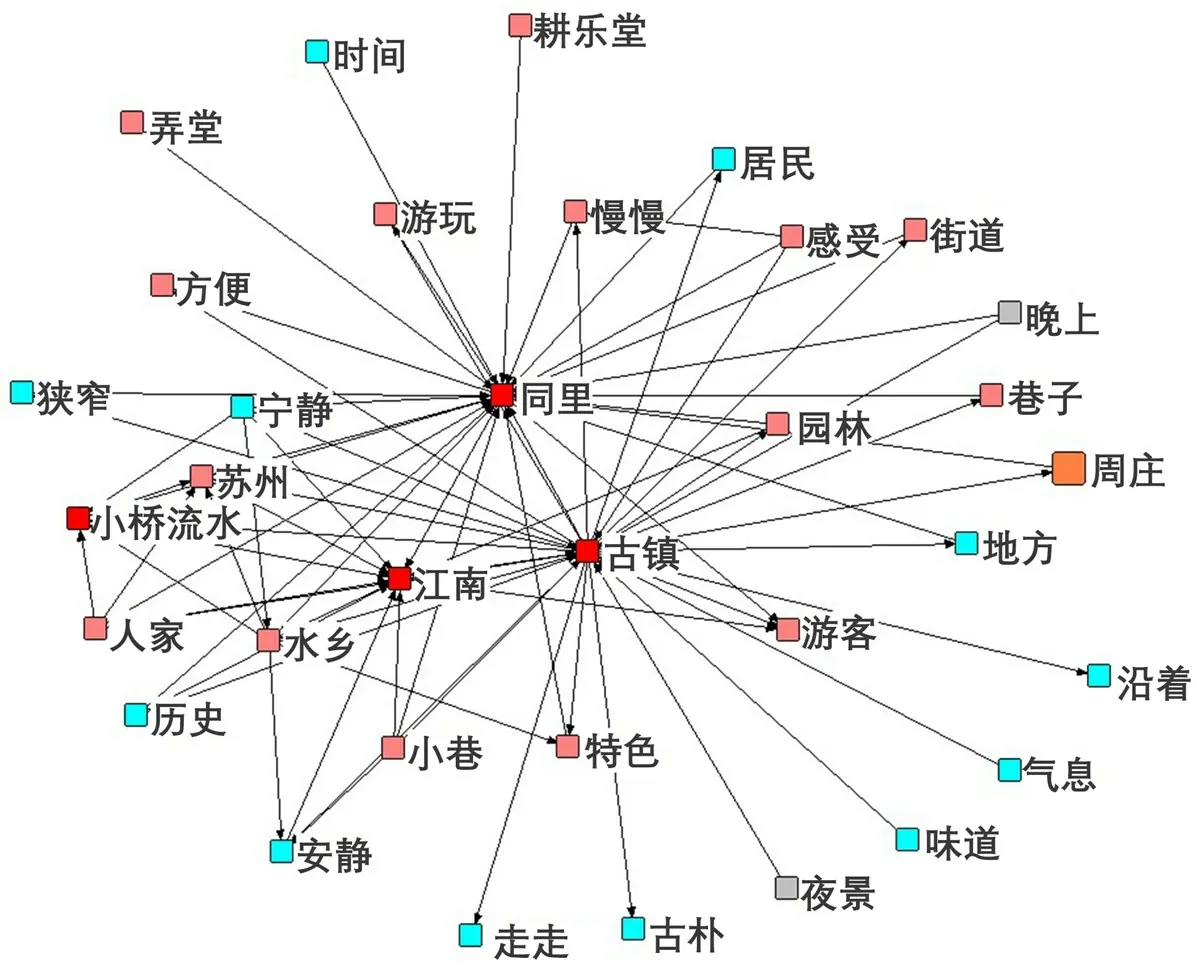

從1 817條文本總體來看,針對建筑、橋梁、水景等江南古鎮經典景觀要素的詳細描述并不多,但從表1看,它們常常出現在游客對古鎮整體環境氛圍的描述中,被統一形容成“小橋流水人家”,在語義網絡分析中和“江南”“水鄉”高度相關。可見,小橋流水人家(建筑、水景、橋梁)被高度凝煉概括成為江南水鄉景觀意象整體,是游客景觀感知的基本元素(圖10)。

圖10 環境氛圍語義網絡

表1 不同要素相關名詞、動詞、形容詞詞頻統計

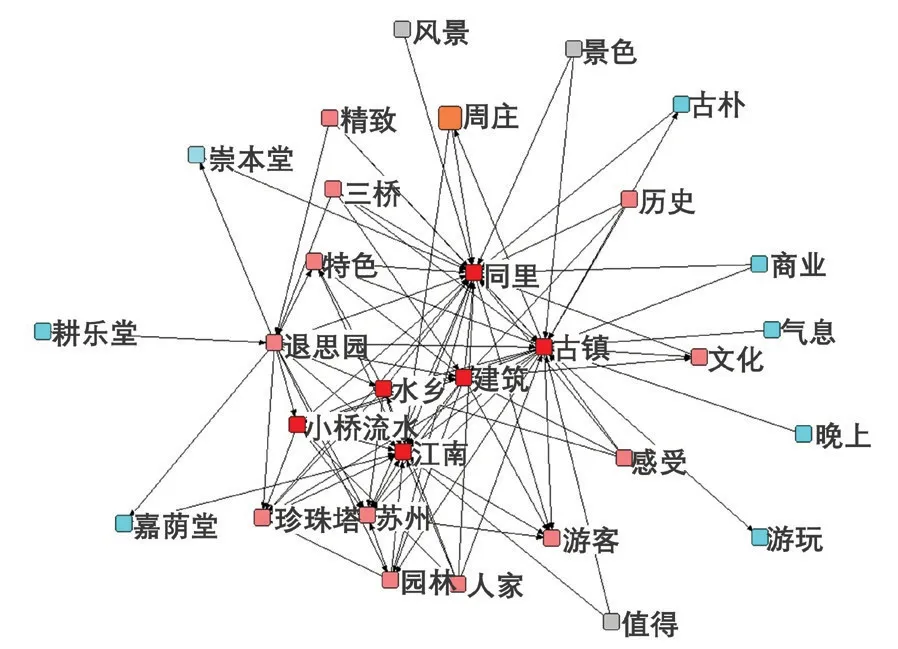

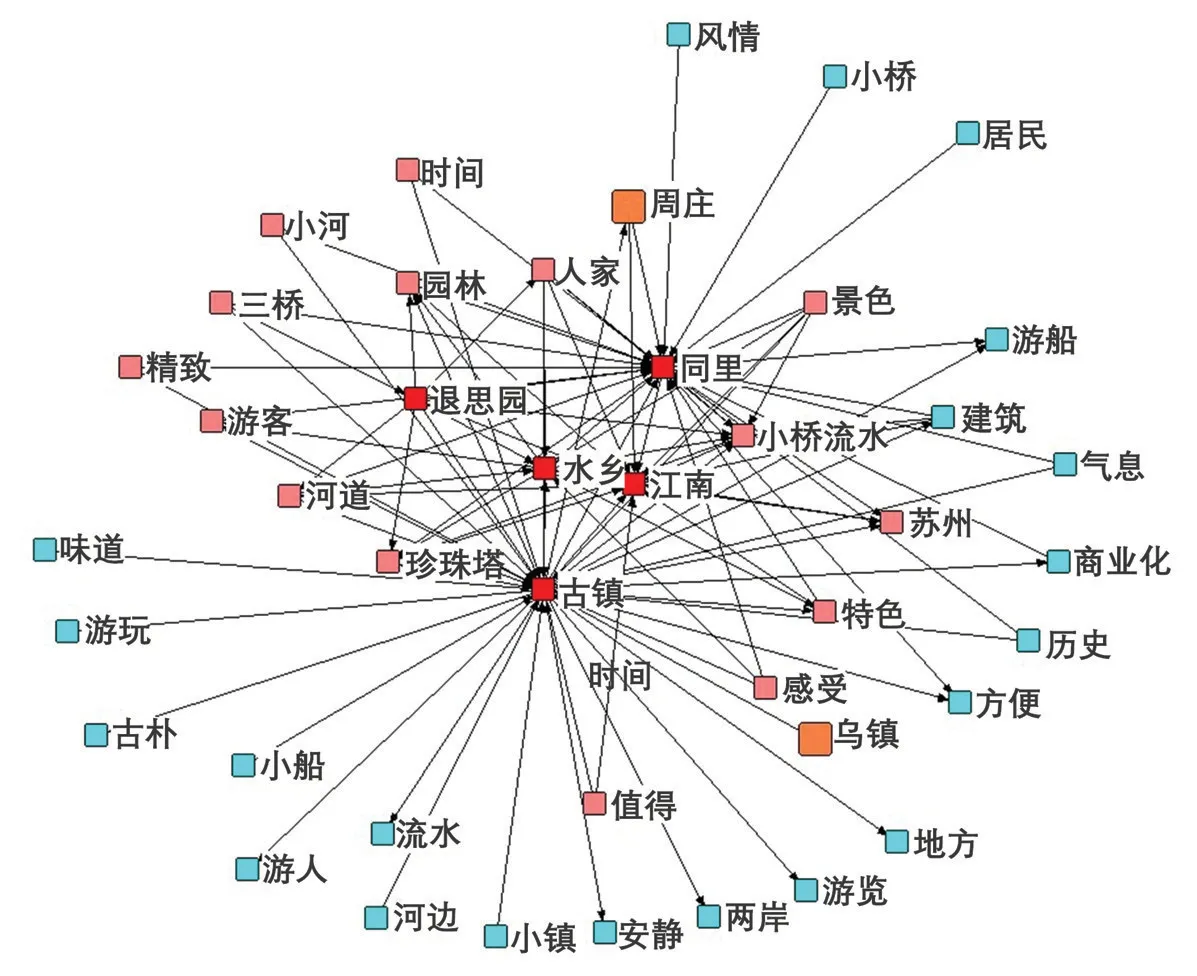

高度凝煉的水鄉景觀意象與游客的同質化感受共現。從“特色”和“大同小異”的詞頻比看,游客認為民俗文化和特色飲食、橋梁以及夜景更具特色,而建筑、水景、街巷道路等相比較其他要素則更加同質化,且同里鎮也常常和其他古鎮如“周莊”“烏鎮”等共現(圖11~13),說明游客的同質化印象往往來自與其他江南古鎮的對比。

圖11 建筑語義網絡

圖12 街巷語義網絡

圖13 水景語義網絡

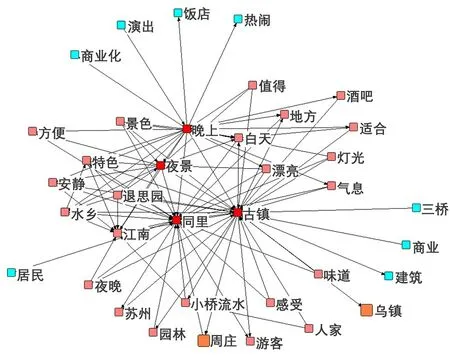

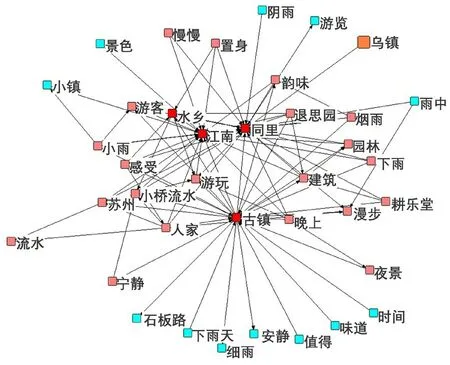

從表1看,民俗文化中走三橋的婚嫁習俗最能為游客所感知,但其他習俗幾乎不為游客所知;古鎮特色飲食在游客感知中非常鮮明,如狀元蹄、雞頭米等特色飲食常被提及;橋梁中三橋同樣被游客高度關注;而夜景中,結合表1和語義網絡(圖14)可以看到,華燈初上的氛圍和熱鬧的酒吧商業街是游客的主要感知要素。除小橋流水人家的環境氛圍及各類旅游活動外,感知度最高的是各個地標景點,如退思園、珍珠塔和羅星洲,作為同里古鎮獨有的景觀被高頻率提及,這與同里古鎮將退思園等作為主要宣傳對象直接相關;而耕樂堂、崇本堂等可供歷史文化教育的場所較少被提及。總體上,這反映了游客進行的是休閑游而非深度文化體驗游。針對夜景的描述主要與古鎮提供的夜游同里活動及《水墨同里》的夜間演出相關;而雨景的描述則常與古鎮的環境氛圍描述共現,共同構建了游客眼中煙雨蒙蒙的江南水鄉意象(圖15)。

圖14 夜景語義網絡圖

圖15 雨景語義網絡

在服務設施方面(表1),看似游客的感知度和關注度較高,但其內容主要是古鎮中的購物、餐飲服務;古鎮特色飲食的評論內容有176條,體現了游客對飲食的偏好;對其他非物質文化,游客卻很少能關注到,說明古鎮滿足了游客放松休閑的旅游需求,卻沒能更好地發揮自身的文化價值。

可見,人們喜歡可以理解的(即容易形成認知地圖的)和能夠融入其中(即令人著迷的和有更多潛在內容值得進一步探索的)的景觀[8]。游客最感興趣、能深刻感知到的旅游活動,包括各種飲食和游憩項目,是古鎮中能深度體驗交互、進一步探索的內容。活動的評論內容還反映游客互動活動的方式較為單一,盡管有游客間的活動、游客與古鎮環境的交互,但較少有游客與本地居民之間的互動,在生活場景相關的內容里反映了游客關注著古鎮的原生生活場景,但其行為主要是游客單方凝視。

3 討論與建議

3.1 討論

本文研究結果表明游客對同里古鎮的負面情感和同質化、商業化感知正逐年升高,與之對應,近30年古鎮用地結構與功能依托旅游線路及游客行為方式而發生了消費化變遷[25]。古鎮小橋流水江南水鄉的意象正逐步固化,與朱哲慧等[26]對江南古鎮旅游目的地形象同質化研究結果一致,旅游發展中對不同古鎮差異化特征的挖掘不夠深入,走馬觀花式的旅游方式難以讓游客深入了解古鎮的文化特征。游客文化感知不強的問題在其他江南古鎮同樣存在[27],旅游開發犧牲了古鎮風貌和游客地方感,在服務設施上,旅游紀念品商店、飯店、旅館構成了古鎮業態主體,商業服務主要面向游客,商品雷同,五步一攤十步一店,古鎮商業化已趨于飽和狀態,游客的地域性感知度逐年降低。研究表明,65%的旅游者不再重游古鎮的主要原因在于千篇一律的景觀格局[28]。

在研究方法上,網絡數據和NLP方法在景觀規劃設計研究領域的應用較為初步,本研究僅以攜程游客評論作為研究材料,在具體空間點位分布分析等方面還有所不足。網絡照片數據具有精度高、覆蓋廣、數量多、更新快等優勢,更能適應新數據環境下的研究[29];評論圖片材料可以通過圖片內容挖掘,從視覺內容分析的角度完善游客對古鎮的景觀感知研究。在技術應用上,可以針對景觀規劃研究類型建立自己的機器學習模型和相關環境特征詞典進行研究[8]。后續研究可以多樣化數據采集形式和樣本,與微博、抖音等新媒體數據結合,擴充數據來源、優化技術應用方法,充分發揮大數據研究的優勢,為古鎮景觀保護和旅游規劃提供定量化、科學性的依據。

3.2 建議

雖然現今江南古鎮依然是熱門旅游目的地,但從研究結果看,古鎮旅游已經面臨一系列的問題和挑戰,對此提出發展建議:

1)保護景觀原真性,引導游客-原住民良性互動。研究發現同里古鎮的商業化發展較快,商業化氛圍越來越濃厚,原真性的生活情景在逐漸減少。原住民是原真性文化保護的核心,規劃中應注意保障原住民良好的生活環境,豐富業態類型、合理管控旅游活動,使游客-原住民交互呈現良性循環。

2)激發地方性景觀特征感知,強化情感認同。古鎮商業服務過度且雷同的形象會誤導游客的古鎮景觀認知和景觀體驗,應將業態精細管理,通過業態類型和店鋪形象設計對游客地方性景觀感知進行正確引導。崇本堂、耕樂堂等場所可以加強解說系統引導、優化旅游線路、活化功能環境利用,激發游客地方性景觀特征感知;區域角度上推進同里古鎮和其他古鎮聯動,全域合作,提出基于地方特征的差異化定位,強化地方景觀特征。

3)深化古鎮旅游體驗,有效傳承地方文化。由于游客對同里古鎮具體的歷史、文化、習俗等認知并不深入,需要通過規劃、能深度體驗的旅游服務來引導游客對古鎮地方文化的理解和認知,鼓勵原住民和游客的共同參與。規劃管控商業區,調整業態,傳承本地傳統手工藝,提升游客的文化商品消費比例,使旅游發展能夠有利于促進歷史文化的保護傳承。

4 結論

年度景觀感知特征層面,游客對同里古鎮景觀的情感傾向較為正面,但負面情緒逐年增長;船、河流是游客感知度最高的景觀要素,退思園是游客感知度最高的景點;游客的行為和活動場所反映了古鎮旅游商業化程度日漸提高,游客偏向休閑娛樂消費而非古鎮歷史文化深度體驗活動。季節景觀感知特征層面,游客對植物的感知度在春夏季節比秋冬更高,冬季更讓游客感到安靜閑適。

整體感知意象層面,“小橋流水人家”被高度概括成江南水鄉古鎮意象整體,成為游客發生活動的空間本底;服務設施和民俗文化的感知則反映了古鎮文化吸引力和文化價值傳播力的問題;古鎮所能提供的各類旅游活動是游客最能深刻感知到的,但游客居民間缺乏平等交互活動。

總體上,游客對于古鎮價值較為肯定,但古鎮同質化和商業化問題日漸凸顯。同里古鎮典型的景觀特征讓游客第一時間形成了江南水鄉的深刻印象,但也一定程度阻礙了其對歷史、文化、習俗的深入挖掘。走馬觀花式的旅游模式讓同里古鎮和其他江南古鎮的景觀體驗難以區別,同里古鎮作為歷史文化資源價值未得到更好的開發、展示和利用。