關于成都鄉村產業深度融合與能級提升的思考

文/張芮郗 曾好 劉偉

一、引言

當前,鄉村振興已進入系統推進的戰略階段,四川省委根據省情,提出推進全省鄉鎮行政區劃和村級建制調整改革(以下稱“兩項改革”)。在成都市順利完成以行政區劃和建制調整為主要內容的改革“前半篇”任務背景下,做深做實兩項改革“后半篇”文章需進一步優化鄉村發展格局,做強產業支撐,構建整體協同聯動的產業鏈條和共生共享的產業生態,推動產業融合發展,增強產業發展能級。

二、發展現狀

近年來,成都市圍繞鄉村振興推動產業興旺,加強產業功能區、產業園、高標準農田建設、農產品精深加工、農業產業化等項目建設,積極爭取國家、省和市財政支持,吸引市場投資參與,有力促進農村產業融合發展。但由于農村產業融合過程中涉及面廣、主體多元、組織復雜等一系列原因,目前,成都農村產業融合在特色挖掘、聯動發展和項目支撐方面仍有提升空間。

(一)特色挖掘不足,同質化明顯

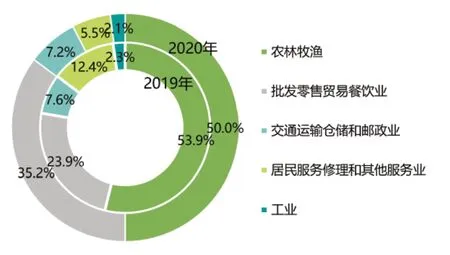

產業融合發展處于初級階段,產業鏈延伸不足造成農業產品附加值普遍偏低。產業融合衍生的第三產業產業增收動力較強,但特色挖掘力度不足使得產業類型單一、同質性較強,且相關配套設施質量亟待提升導致農民經營性收入仍然主要依靠農業初級產品(如圖1)。

圖1 2019-2020年成都市農村居民家庭人均經營性收入組成(單位:%,數據來源:成都市統計年鑒)

(二)聯動能力不足,產業融合滯后

鎮級節點產業能級不足,人口、產業、信息集聚能力有限,產業融合緩慢。受限于道路交通網絡和倉儲、運輸等基礎設施條件,大部分農村產業融合發展滯后,以鎮帶村、以村促鎮的聯動發展格局尚未形成。

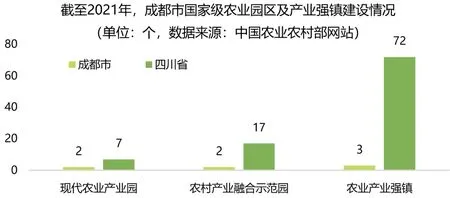

(三)項目支撐不足,發展能級不高

成都大部分農業產業融合項目規模小、能級低、布局較分散,產業規模效應未充分體現。截至2021年底,全市僅建成2個國家現代農業產業園,2個國家級農村產業融合發展示范園和3個國家級農業產業強鎮,成都市在四川省農業現代化過程中的“首位城市”作用尚未充分體現(如圖2)。

圖2 成都市國家級農業園區及產業強鎮建設情況

三、先進地區發展經驗

向現代社會轉型過程中,城鄉經濟發展不平衡、生產與發展環境差距拉大是一種全球普遍存在的現象。發達國家及地區為了夯實鄉村產業基礎、推動城鄉協調發展開展了豐富的工作實踐。日本早于19世紀60年代就開啟了鄉村振興運動,基于原有農業資源,通過特色開發和資源活用促進一二三產業融合,延伸產業鏈、催生新業態;上海作為我國經濟發展的前沿陣地,深入推進鄉村振興戰略,探索形成了農業農村多產業深度融合的發展模式,使得鄉村逐漸成為優質產業發展的承載地、城鄉融合和生態宜居的示范區。本文借鑒日本和上海振興鄉村產業的發展經驗,為成都市推動農村產業深度融合提供思路。

(一)上海

1.鎮域特色主導差異化融合

為了探索多產業深度融合模式、形成多種新型業態,上海深入挖掘特色資源,以鎮域“一鎮一業”主導產業融合,探索差異化發展。例如:青浦依托金澤鎮原生態水鄉資源,建設混合型多功能社區,打造“華為小鎮”;楓涇鎮依托“一人一樹一故事”的文化特色,以科創、文創、農創牽動產業培育,打造科創小鎮;實現優勢資源集聚、產業特色彰顯,搭建產業融合發展平臺。

2.連片聯動推動產業融合升級

改“單兵作戰”為“集團發展”,上海通過連片、聯動發展統籌產業融合更好地發揮產業的輻射帶動作用。以寶山羅涇鎮為例,羅涇鎮打造長江口塘灣、海星、花紅、新陸、洋橋“五村聯動”,基于做強“一朵花、一對蟹、一袋米、一籃菜、一蒸糕”的特色化融合路徑[1](如圖3所示),推動各村公共基礎服務設施互聯互通,以功能互補、空間聯動合力助推產業融合升級。

圖3 “五村聯動”一村一貌一特色

3.重點項目牽引產業融合發展

以重點項目為抓手,上海在整建制建設國家現代農業示范區過程中,聚焦產業水平提升、產業融合、農業信息化等9大類項目,梳理論證42個重點項目,突破制約發展的瓶頸問題,促進農業與二、三產業融合發展,從而推動產業能級提升、更好發揮示范引領作用。

(二)日本

1.依托特色資源差異化發展日本立足區域資源、產業基礎等特色開展融合,發展有競爭力的主導產業和特色產品。以越后妻有地區為例,該地區的6個市鎮村依托較好的農業基礎,聯合舉辦大地藝術節,發展農業觀光[2]。八千代區憑借優越的地理位置,利用閑置農地,發展住宿型市民農園,經濟效益達到12億日元,還創造了包括老年人、婦女在內160余人的雇傭崗位[3]。

2.特色驛站串聯實現聯動發展

為活化帶動地區發展、彰顯各地區的特色經濟,日本在四通八達的農村公路沿線建設能夠承載多種產業融合發展的小型產業園區——公路特色驛站[4],包括農業生產、加工銷售和觀光旅游等多種業態,作為展示鄉村特色文化、物產和旅游風貌的樞紐節點,串聯地域特色,加強地區內部、毗鄰市町村之間的產業聯系,聯動沿線各地發展。

3.以項目為抓手支撐產業融合

日本策劃實施日本村鎮綜合建設示范工程、農村振興綜合整備等項目[5],項目內容涉及農村產業發展、改善農村生活環境、活化農村土地等多個方面,突出鄉村空間特色和競爭力塑造,鼓勵農村居民自主參與,著力建設具有地方特色、促進產業發展的農業生產、觀光農業基礎設施以支撐產業融合。

分析先進國家的經驗可知,推動農村產業深度融合發展、優化鄉村發展格局,首先需要深入挖掘不同區域特色資源優勢,走特色化、差異化的融合發展道路,并圍繞差異化的產業發展方向進行強鏈延鏈,推動主導產業做大做強。其次,緊密結合區域主導產業,通過打造特色鮮明、功能互補、基礎設施互通的村落,實現以點帶面與區域聯動連片發展,推動區域產業整體能級提升。最后,以項目為抓手,在重點項目建設過程中,綜合統籌各項資源,攻堅克難探索融合發展路徑,推進鄉村產業融合落地落實。

四、對策建議

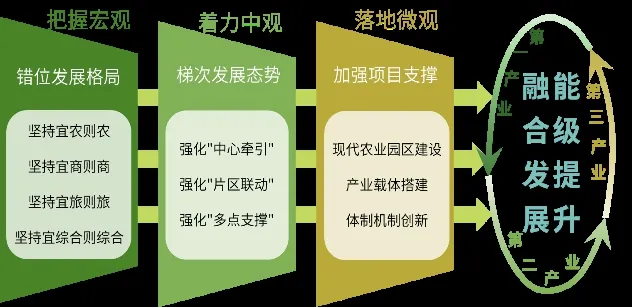

“兩項改革”“前半篇”文章任務的基本完成為農業規模化、集約化、現代化發展,進一步推動農村產業融合發展奠定了堅實基礎。在新發展理念背景下,本文認為進一步推動農村產業深度融合,提升發展能級的發展思路應為:按照國家、省、市鄉村振興規劃確定的重點,把握宏觀、著力中觀、落地微觀。首先,堅持“宜農則農、宜商則商、宜旅則旅、宜綜合則綜合”的錯位發展原則,走差異化特色融合發展道路;其次,推動形成“中心牽引、片區聯動、多點支撐”的鄉村產業融合梯次發展態勢,實現以點帶面,梯次聯動發展;最后,以項目為載體,精心謀劃,夯實融合發展基礎,完善載體搭建,增強內生發展動力,提升產業能級,如圖4所示。

圖4 成都市農村產業融合基本思路

(一)宏觀層面:構建錯位發展格局

因地制宜,發揮各片區比較競爭優勢,走特色化融合道路,做強主導產業,形成“一片區一特色一主業”,促進農商文旅體多業融合。

1.發展綠色農業、質量農業、品牌農業

在以都市農業為主導產業的片區,依托豐富的農業資源,以規模化農業發展綠色農業、質量農業、品牌農業。一是大力發展生態循環農業,鼓勵“種養加”一體化發展,圍繞糧油、花木等區域生產重點與特色,開展規模化種殖,并與林牧漁融合,發展林下種養、稻漁共生等業態;二是推廣農業機械化、標準化、數字化生產,在產地環境、生產過程、產品質量等環節逐步實現“三化”融合,穩步提升農業發展質效;三是發展品牌農產品加工和制造,培育特色鮮明、知名度高、競爭力強的綠色優質農產品,推進“片區品牌、產品品牌、企業品牌”三位一體品牌農業建設。

2.發展農產品“產銷加、貿工農”一體化

在具備工業發展基礎、交通條件較好,以綜合發展、先進制造為主要功能的片區,發展農產品“產銷加、貿工農”一體化,構建農產品從田間到餐桌無縫對接的產業鏈延伸融合模式。一是推動川菜、調味品等特色優勢農產品加工業發展壯大,促進農產品加工規模由小到大、加工層次由初級向精深發展、加工業態由少到多、加工布局由散到聚發展;二是加強產銷對接,完善鄉鎮商貿網絡,發展農村電商、直銷配送、連鎖經營等流通方式,推動農產品商品化;三是推進農產品銷售線上線下融合發展,推動“互聯網+農產品出村”“農業+直播平臺”等模式落地實施。

3.發展農業新功能、新業態、新產品

在以都市農業、現代服務和生態涵養為主導產業的片區,深入挖掘農業旅游、生態價值、鄉村文化等特色資源,培育新功能新業態新產品。一是充分發掘農業旅游價值,營造大地景觀和川西林盤聚落,做強四季農業景觀,促進農業生產與旅游觀光、農耕體驗、農業科普的深度融合;二是聚焦生態價值轉化,深耕龍泉山、岷江等山水資源,結合市民回歸田園、釋放壓力等心理需求,推出生態型、康養運動型、創意結合型等多種特色模式;三是堅持“以文塑旅、以旅彰文”,深挖鄉村本地文脈,把握特色元素,依托川西林盤、川菜、都江堰放水節等特色民居、飲食以及禮儀民俗文化,增加伴生產品和衍生文創產品。

4.推動產業融合有序銜接

在以綜合發展和先進制造為發展方向的城鄉接合地區,依托相對豐富的產業結構以及與中心城市的緊密聯系優勢,圍繞服務中心城市發展、承接功能外溢、滿足城市消費需求,推進產業有序銜接融合。一是以服務城市發展需求為導向,發展高效農業、都市農業,成為中心城市重要的“菜籃子”“米袋子”;二是以承接城市功能外溢為導向,發揮片區在生態辦公空間、土地租金等方面優勢,打造近郊特色產業聚集區,發展創意設計、創新創業等產業;三是以滿足城市消費需求為導向,提供一站式的鄉村休閑服務,打造城市旅居度假平臺和城市田園康養平臺。

(二)中觀層面:形成梯次發展態勢

1.強化中心鎮“中心牽引”功能

立足片區主導產業,圍繞發揮中心鎮要素聚集和中心帶動作用,將中心鎮打造為推動片區產業融合發展的增長極。一方面,要根據特色資源優勢,聚焦主導產業,引導相關二、三產業向中心鎮集中;其次以建設知名基地、發展規模加工、開展規范服務、培育知名品牌為導向,推進高能級產業融合項目集中布局、產業集聚發展,提升產業鏈條、層次和規模;另一方面,要完善以中心鎮為節點的農產品物流骨干網絡和冷鏈物流體系的建設,打通農產品物流關鍵節點,使中心鎮成為其他村鎮與大中城市聯系的橋梁。

2.強化村級片區“片區聯動”功能

立足不同村級片區區位、資源、環境等發展基底,形成聯動性強、布局合理的產業結構,實現優勢互補聯動融合發展。一是要整合片區內各類可聯動發展的產業,合理確定主導、優勢及配套產業,根據產業特色科學設計產業鏈,推動產業鏈條延伸;二是引導相似度高、關聯度大的產業連點成線,連線成片布局,保證優勢產業的聯系效應與帶動效應;三是持續完善不同產業功能之間在產業創新、基礎設施建設、公共服務等領域的協作、聯動和互助發展模式。

3.強化中心村“多點支撐”功能

圍繞發揮各中心村在片區產業融合發展中的支撐和服務作用,依托特色資源,將中心村建設成為具有鮮明特色的農工貿專業村。按照“一村一品、一村一業”的要求,明確切合中心村實際的特色經濟發展道路(如:農業名村、三產強村、旅游富村等),在現代農業等方面具有特色資源優勢的,引導直接服務種養殖的農產品加工、電子商務、低溫直銷配送向中心村聚集;在鄉村旅游等方面具有特色資源優勢的,引導民宿、特色餐飲等相關服務業向中心村聚集,逐步推進中心村集約化、專業化發展,形成富有個性且彼此聯動協作的特色專業村。

(三)微觀層面:發揮項目支撐作用

1.以現代農業園區建設為牽引鑒于農業園區是鄉村產業發展的主陣地,對推動產業融合發展、實現農業現代化具有重要作用,應加快在發展基礎較好的片區布局一批現代農業園區。主要有以下三大著力點:一是以適度規模經營為導向,加強高標準農田建設力度,依托高標準農田吸引知名規模農產品加工企業與本地聯建長期簽約的優質原料產區,發展農產品初加工環節;二是進一步引入農業精深加工領域的龍頭企業,與成都本地高校及科研單位聯合入駐,搭建產學研合作平臺,推進植物提取、現代中藥加工等精深加工;三是充分挖掘農業規模經營的生態價值、休閑價值,合理布局四季農業、景觀農業、休閑農業。全面構筑“特色主題種植、設施蔬菜、花卉苗木、良種繁育、特種養殖、休閑觀光、農產品加工、物流配送”產業體系。

2.以完善產業載體搭建為保障

圍繞打造具備“一區一品、一區一韻、一區一景”的宜居宜業宜游發展樣板,謀劃一批以規劃引領、特色突出的產業融合示范片區。一是聚焦片區規劃、基礎設施、產業發展,保護并傳承鄉村傳統文化和建筑風貌,凸顯鄉土特色,提升鄉村風貌;二是著力提升農村公路網絡化程度和通達深度,重點解決中心鎮(村)、產業園區、林盤和鄉村旅游景點等外連路等級偏低、路網布局不合理、與干線路網連接不暢等問題;三是重點以農村公路沿線中心鎮(村)的農業園區、林盤綠道等為載體,完善“農業+”產業設施建設,建設一批農業文創、休閑康養、教育研學、體育運動、電子商務相融合的示范園區,進一步推動民宿餐廳、商業網點、物流倉儲、停車場、標識系統等服務設施建設。

3.以體制機制創新激發內生動力

圍繞統籌片區鎮村閑置農房資源、壯大農村集體經濟,布局一批體制機制創新示范試點項目。一是盤活農村閑置宅基地和農房資源,發展符合鄉村特點的鄉村旅游、餐飲民俗、創意辦公、電子商務等新產業新業態以及農產品冷鏈、初加工、倉儲等一二三產業融合發展項目;二是壯大農村新型集體經濟,培育一批以集體經濟組織為主體,合作經營、租賃經營等多種經營模式下的創新項目;三是鼓勵片區內的多個村級集體經濟聯合發展,并根據集體經濟的發育程度和集體資產的區位、性質,建立集體資產管理公司、土地股份合作社、經濟合作社等多種新型集體經濟組織模式,引進規模經營大戶和知名企業,聯動發展現代農業和二三產業。

五、結束語

進入“兩項改革”“后半篇”階段,因行政區劃和體制機制而造成的鄉村資源分散、基礎設施落后、產業模式單一等產業發展瓶頸問題有望得到突破。農業規模化、集約化、現代化發展空間得到進一步拓展,為促進農村一、二、三產業深度融合能級提升創造了良好發展條件。新發展理念背景下,農村產業融合應當以新發展理念為引領,從構建錯位發展格局、形成梯次發展態勢、發揮項目支撐作用三個層面系統科學地謀劃思路舉措。堅持差異化的特色發展路徑,以新理念、新思維、新思路深入挖掘農業新功能、新價值,策劃一批具有引領帶動、保障支撐、示范突破作用的項目,引導資源、要素、技術、市場需求在農村的整合集成和優化重組,整體構建協同聯動的產業鏈條和共生共享的產業生態,推動產業深度融合發展,增強產業發展能級。