16G與18G活檢針在超聲引導下肝組織穿刺中的有效性與安全性比較

吳杰, 龔黎, 聞寶杰, 于鵬麗, 孔文韜

(1. 江蘇大學鼓樓臨床醫學院,江蘇 南京 210009; 2. 南京大學醫學院附屬鼓樓醫院超聲診斷科,江蘇 南京 210009)

肝組織活檢是急性和慢性肝病病因診斷的金標準[1]。盡管目前影像學、生物化學、血清學和病毒學的應用取得了進步,但肝活檢仍然是評估肝臟疾病最有價值的檢測方式[2]。它不僅具有診斷作用,而且還提供有關肝臟疾病嚴重程度和纖維化分期的信息,這些信息對于疾病預測與臨床干預意義重大[3]。但肝穿刺活檢在臨床應用中仍然存在以下問題:它是一種侵入性操作,有并發癥的可能,甚至存在死亡風險;樣本的組織病理學檢查存在觀察和取樣的偏差,影響其可靠性[4]。因此,在將穿刺風險降低的同時,如何獲取充分的組織標本值得研究。本研究回顧性分析了410例慢性肝病患者的相關資料,旨在比較16G與18G活檢針在超聲引導下肝組織穿刺檢查中的有效性和安全性。

1 資料與方法

1.1 研究對象

回顧性分析2019年1月至2021年11月于我院行肝組織穿刺活檢患者410例的臨床與病理資料,所有患者均因肝功能異常需行超聲引導下肝組織穿刺活檢明確診斷。根據活檢針直徑大小分為16G組和18G組,穿刺時患者隨機分入16G組和18G組。排除有穿刺禁忌證患者。其中16G組共187例,包括男105例,女82例,年齡14~79歲,平均(43.0±13.0)歲;18G組共223例,包括男117例,女106例,年齡13~78歲,平均(43.0±12.6)歲。

1.2 儀器與方法

1.2.1 儀器 采用IU 22(美國Philips公司)或LOGIQ E9(英國GE公司)彩色多普勒超聲儀,2~5 MHz凸陣探頭;采用Tru-Cut自動活檢針(意大利Gallini公司),擊發深度2.2 cm。18G活檢針外徑為1.2 mm,16G活檢針外徑為1.6 mm。

1.2.2 穿刺方法 所有肝臟活檢由兩位經驗豐富的醫師進行。活檢前,先回顧臨床病史和實驗室檢查(血小板計數、凝血酶原時間和活化部分凝血活酶時間等),以確定活檢適應證和凝血狀況。患者取仰臥位或左側臥位,常規消毒鋪巾,2%利多卡因5 mL局部麻醉,在超聲引導下使用16G或18G活檢針對肝臟穿刺取材,穿刺路徑注意避開大血管和重要器官,取出標本用甲醛固定后送病理檢查。肉眼觀察取出的組織是否完整。患者術后常規心電監護,臥床休息6~8 h,禁食4 h。

1.3 觀察指標

觀察記錄標本數量、取材長度、匯管區個數以及術后出血、血腫等并發癥等指標。

肝組織穿刺活檢成功判斷標準:樣本充分性根據皇家病理學家學會(RCPath)指南的充分性要求[5],即肝活檢標本長度需>10 mm,在此基礎上對匯管區數量進行評估,① 取材良好: 匯管區數目≥11個;② 取材合格:11個>匯管區數目≥6個;③ 取材不足:匯管區數目<6個。

慢性乙型肝炎診斷符合慢性乙型肝炎防治指南(2010年版)的標準[6];肝組織炎癥活動度(G0~G4)和肝纖維化程度(S0~S4)評分標準參照2000年修訂的《病毒性肝炎防治方案》中的病理學診斷標準[7];肝組織脂肪化程度(F0~F4)評分標準按照中華醫學會肝臟病學會脂肪肝和酒精性肝病學組修訂的非酒精性脂肪性肝病診斷標準[8]。

按照嚴重程度,將肝組織穿刺并發癥分為輕度和重度并發癥。輕度并發癥多能自愈,常見的有少量出血、小血腫等;重度并發癥主要指需要臨床采取治療措施方可治愈的嚴重出血、血腫、感染等。

1.4 統計學方法

2 結果

2.1 穿刺成功率與并發癥情況

總計納入研究410例,所穿刺肝組織均獲得明確病理診斷及病理學分級與分期。全組無穿刺死亡病例,其中16G組穿刺后出血2例(1.07%),18G組穿刺后出血1例(0.45%),差異無統計學意義(χ2=0.54,P>0.05)。

2.2 標本病理分析

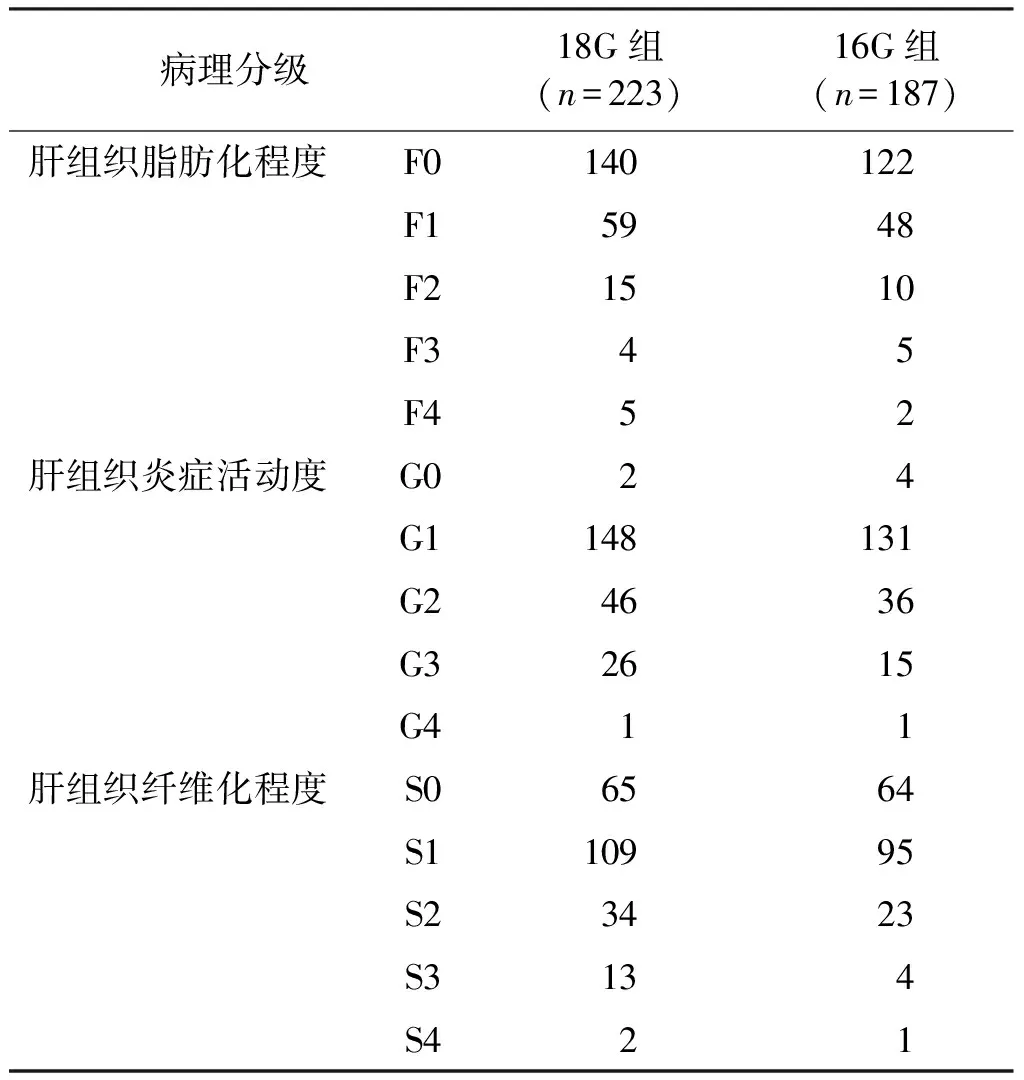

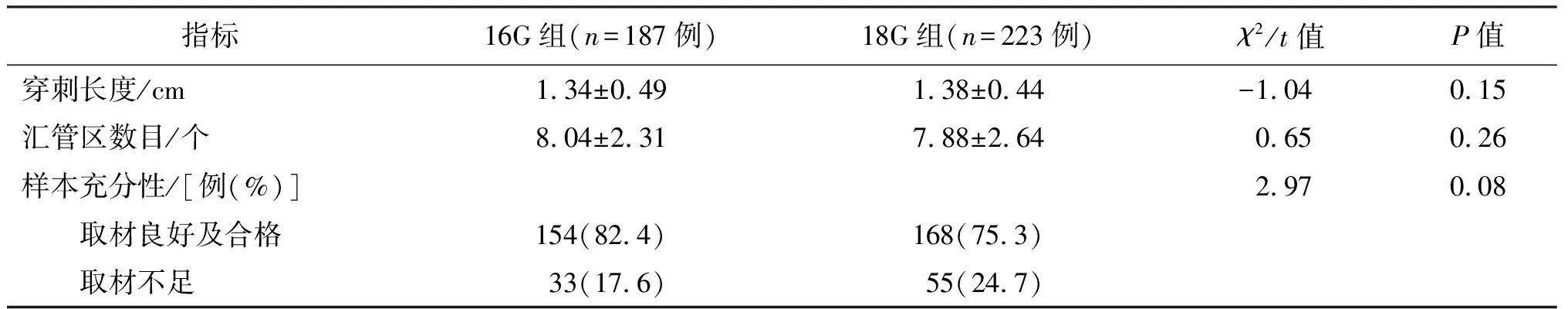

410例患者中,病理診斷包括乙型肝炎248例,丙型肝炎2例,藥物性肝損傷70例,自身免疫性肝炎23例,慢性肝損傷25例,脂肪肝18例,肝硬化4例,原發性膽管炎10例,急性肝損傷2例,肝豆狀核變性1例,肝門靜脈海綿狀變性1例,噬血細胞綜合征1例,血友病1例,遺傳代謝性肝病1例,肝小靜脈閉塞治療后改變1例,肝EB病毒感染1例,肝組織肉芽腫性炎1例。病理學分級與分期見表1。16G組和18G組平均穿刺長度、平均匯管區數目和取材良好及合格率比較,差異均無統計學意義,見表2。

表1 肝組織病理學分級與分期

表2 兩組肝組織穿刺活檢標本質量分析

3 討論

關于肝臟活檢標本質量,目前仍有很多爭論。有研究建議肝活檢的病理標本長度應在10~25 mm,這對病理學診斷和分期都具有臨床參考價值[9-10];研究表明,≤10個匯管區的肝組織活檢會導致病理上低估慢性病毒性肝炎纖維化階段和炎癥等級的嚴重程度[11-12]。RCPath發布的指南也包含了與肝組織活檢準確分析相關的最低充分性要求,至少要有10 mm長并包含6個匯管區[5];其他研究也表明匯管區數目應超過6個[13]。

研究者試圖用科學的方法研究活檢樣本充分性問題。Bedossa等[14]利用圖像分析得出的結論是,纖維化量的相對變異性隨著標本長度的增加而減小。Colloredo等[15]發現肝臟活檢的病理評估面積越少,壞死性炎癥和纖維化的評分就會顯著降低;這是由于穿刺的肝組織所含匯管區數目過少,導致疾病的嚴重性和纖維化的階段被低估。這些研究的普遍共識是,肝活檢體積越小且匯管區數目越少,病理解釋疾病分期的準確性就越低。RCPath試圖將充分性標準標準化,RCPath指南認為,使用16G活檢針可以顯著延長完整的肝組織活檢條長度,增加匯管區數目,與18G活檢針相比,其活檢組織充分率顯著提高[5]。Hall等[16]的研究結論與RCPath指南相一致;而Palmer等[17]卻認為16G與18G活檢針在獲得匯管區數目上并沒有統計學差異,即認為18G活檢針同樣可以保證肝組織穿刺樣本的充分性,且由于18G活檢針更細,可以減少由于肝組織穿刺而帶來的并發癥。肝組織活檢的病理質量及穿刺并發癥是評價肝組織穿刺活檢的重要指標。本研究結果表明16G與18G活檢針獲得的平均穿刺長度、平均匯管區數目差異均無統計學意義;16G組病理樣本充分性為82.4%,18G組病理樣本充分性為75.3%,兩組差異亦無統計學意義。結果表明使用更細的18G活檢針仍然可以獲得符合病理學診斷需求的肝組織活檢標本長度(≥10 mm)及匯管區數目(≥6個)。

文獻表明肝活檢的重度并發癥發生率較低[10],為0.22%~0.75%。本研究中,兩種活檢針穿刺均未出現重度并發癥,輕度并發癥(穿刺后出血)發生率相似,16G組為1.07%,18G組為0.45%,差異并無統計學意義。更粗的16G活檢針沒有增加輕度并發癥的發生率,可能與本研究病例數較少、患者的臨床情況較好、操作人員的專業知識和操作方法嫻熟有關。

本研究存在一定的局限性。首先,這是一項回顧性的單中心研究,對于納入研究的患者可能存在選擇偏倚;其次,研究結果可能受到兩組受試者的非隨機化以及操作者之前使用兩種設備、兩種活檢針的經驗和舒適度的影響。因此,還需要進一步的研究和隨機試驗來評估18G活檢針與16G活檢針在肝組織穿刺活檢病理樣本充分性及穿刺并發癥上的差異。

綜上所述,本研究結果顯示使用18G活檢針與16G活檢針活檢都可以獲得足夠長度的肝組織及足夠數量的匯管區數目。在臨床操作中,可以應用更細的18G穿刺活檢針來獲取肝組織標本,以降低穿刺并發癥發生率。