主持人語

2023-02-02 05:00:48楊晨潔

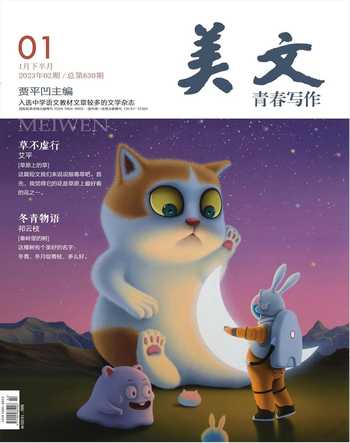

美文 2023年2期

本期“作家新視野”中,兩位作者的講述都與“魅惑”有關,不同的是,艾平帶我們走進草原深處,為我們帶來有關“狼毒草”的祛魅之旅。祁云枝則為我們點出平平無常“冬青”的魅力所在,令這一片蒼翠與眾不同。由“魅惑”標出的兩個相反坐標系中,人類再次靠近了植物,也再次貼近了自然之神。一種美若天仙的植物,卻在草原生物的基因里刻下不可靠近的印記。日積月累,狼毒花以草原沙化的象征、毒死牲畜的形象在艾平的潛意識里駐扎,相遇時,也便無所謂對其的保護。若不是牧民的點醒,“我”無法看透表象下的端倪:先有草原的退化,后有“狼毒草”的入侵;有狼毒草的地方,不會出現鼠災。狼毒草也是長生天的孩子,它也是維系物種多樣,生態平衡的重要力量——“天底下沒有多余的草”。綠化帶的植物,總是冠以“冬青”的名號,殊不知,我們可能從未見過真正的“冬青”。萬物凋零的季節里,碧葉、紅果與白雪作伴,冬季的青枝,“冬青”之名由此而出。厘清了“本尊”真目,祁云枝還將冬青在不同文化的含義和盤托出,這不起眼的冬青,竟代表圣潔、忠義等高貴的品質。冬青“魔杖”施展著“魅術”,幻化為我們從未見過的模樣。或許以上這些正是此期文章的意義所在:兩位作家將狼毒草、冬青從人類的刻板印象中解放,挑戰慣常的人類認知,從植物本身出發,再次走回植物。

楊晨潔,文學博士,主要研究方向為八十年代文學,曾參與國家重大社會科學基金項目,獲第七屆“陜西省文藝評論獎·優秀評論獎”,并在《揚子江文學評論》《南方文壇》等刊物上發表多篇文學評論文章。

猜你喜歡

哈哈畫報(2022年4期)2022-04-19 11:11:50

大科技·百科新說(2021年6期)2021-09-12 02:37:27

英語文摘(2021年2期)2021-07-22 07:56:54

好孩子畫報(2020年5期)2020-06-27 14:08:05

意林·全彩Color(2019年6期)2019-07-24 08:13:50

少兒科學周刊·兒童版(2017年5期)2017-06-29 22:24:28

少兒科學周刊·兒童版(2017年5期)2017-06-29 16:46:33

紅領巾·萌芽(2017年5期)2017-06-23 10:35:59

爆笑show(2016年7期)2017-02-09 09:36:13

少兒科學周刊·兒童版(2015年10期)2015-11-07 03:42:03