馬尾繡的發展現狀與市場競爭SWOT 研究

楊列仕,任善靜,潘庭妮,魯明宇

(貴州師范學院 數學與大數據學院,貴州貴陽 550018)

黨的十八大以來,中共中央辦公廳、國務院辦公廳先后印發了 《關于實施中華優秀傳統文化傳承發展工程的意見》《關于進一步加強非物質文化遺產保護工作的意見》等文件,積極推動中華優秀傳統文化傳承發展工程和非物質文化遺產保護工作。 習近平總書記在黨的二十大報告中提出 “要推進文化自信自強,鑄就社會主義文化新輝煌”[1]。被譽為刺繡百花園中“活化石”的馬尾繡于2006 年被列入首批國家級非物質文化遺產名錄[2]。馬尾繡發源于貴州省三都水族自治縣,是當地的一種古老藝術形式,與中國四大名繡——蘇繡、湘繡、粵繡和蜀繡相比,它特殊之處在于以馬尾作為重要原材料[3]。 受地理環境、傳承人文化程度、傳播形式等因素影響,馬尾繡的傳承出現嚴重斷層,面臨較大的失傳風險。推動馬尾繡的發展與傳承是當下亟待解決的問題。

1 馬尾繡的發展現狀

馬尾繡在國內外均獲得了較高的認可度。 2018年, 馬尾繡傳承人韋應麗受邀參加迪拜阿拉伯世界旅游展。 期間,大量外國人對于馬尾繡的制作、做工等表現出濃厚興趣。 2023 年1 月,米蘭時裝周邀請宋水仙, 以非遺技藝將馬尾繡傳統紋樣和刺繡工藝與時裝結合,登上米蘭時裝周。 國內的情況,以2021年 1 月 1 日至 2023 年 3 月 1 日“馬尾繡”百度搜索指數來看,在此期間馬尾繡搜索指數峰值為163,認可情況良好, 但與同為中國傳統刺繡的蘇繡在同一時間段的搜索指數平均值692 相比仍有較大差距。同時,本研究以粉絲量為4.3 萬博主賬號“綰綰”通過抖音直播調查法對馬尾繡國內認可情況進行調查發現, 當代年輕群體對馬尾繡顏值認可度很高并且有較強的購買欲望(見圖1)。 可是,在國內外認可度均較高的情況下,馬尾繡的傳播與生產仍然很大程度上受地理位置、經濟條件、傳播機構及傳播模式等因素的影響,馬尾繡沒能實現大規模的發展[4],文化傳承也存在一定的問題。

圖1 抖音直播調查法反饋結果詞云圖

1.1 馬尾繡文化載體活態傳承

首先,馬尾繡文化傳播機構少。 據調研得知,三都水族自治縣現有一個占地面積5.6 km2的馬尾繡主題景區(萬戶水寨)、8 個馬尾繡博物館、多個民間工作經費扶持項目。 而作為中國四大名繡之一的蘇繡發源地蘇州共有16 個蘇繡博物館、 近400 家繡莊、40 余家相關產業配套商店、 一個占地面積3.8 km2的“蘇繡小鎮”,并于2020 年入選中國特色小鎮50 強[5]。因此與蘇繡相比,馬尾繡的文化傳播機構較少。 其次,馬尾繡國家級代表性非遺傳承人很少。目前,馬尾繡僅有2 位國家級非遺代表性傳承人,而蘇繡有11 位國家級非遺代表性傳承人。馬尾繡國家級非遺傳承人僅比蘇繡少9 位, 但傳承效果差異卻較大。可見,國家級非遺傳承人對非遺文化活態傳承極為重要。再次,馬尾繡從業人員比例較少。目前,在蘇州被稱為“蘇繡之鄉”的蘇州鎮湖(蘇繡小鎮)蘇繡繡娘占比40%,而在貴州省有“馬尾繡小鎮”之稱的雪花湖移民社區繡娘比例僅為8%。 可見,馬尾繡文化載體活態傳承方式少。

1.2 馬尾繡文化資本的客觀形態

首先,馬尾繡的傳承受到客觀因素的阻礙。掌握馬尾繡技藝的繡娘文化程度為初中及以下, 年齡偏大,且馬尾繡暫時沒有明確的書面教程,其傳承還處于“面對面”的原始狀態。 而早在清末民初蘇繡就有了系統論述蘇繡歷史及繡法的第一部著作 《雪宧繡譜》[6],且蘇繡傳承人學歷普遍較高,如:蘇繡傳承人姚蘭本科畢業于中國美術學院、 后獲得清華大學美術學院工藝美術系碩士學位、 紐約蘇富比藝術學院“藝術管理”碩士學位。其次,貴州省作為“三不沿”的地區, 經濟發展在一定程度上受到地理因素的影響[7]。 通過貴州人民的不斷摸索和努力,現如今的貴州已實現了“縣縣通高速,村村通客運”。但三都水族自治縣位于貴州省黔南布依族苗族自治州東南部,地理位置仍處于貴州較偏遠地區, 貧困程度深, 直到2020 年3 月才退出貧困縣序列。 這也導致了馬尾繡知名度遠不及蘇繡。再次,馬尾繡繡品完成時間成本高,繡娘工資低。在閑暇時間完成一整套純手工馬尾繡服飾需要兩到三年, 全天專做也得需要三個月左右,且馬尾繡繡娘平均年薪僅為1.8 萬元,遠低于貴州省平均工資水平 (全省全口徑城鎮單位就業人員年平均工資82 291 元[8])。 同時,馬尾繡產品創新理念不強, 市面上的馬尾繡產品圖案大多以金魚、蝴蝶、龍、鳳、鳥、花及“水書”等具有民族特色的圖騰為主[9],而配色仍保留傳統的紅、藍配色,產品形式相對單一,主要是背帶、服飾、掛件、鞋子等。綜上所述,馬尾繡產品生產性受阻, 無法形成文化資本的客觀形態。

為此,本研究針對馬尾繡技藝傳承、產品與創新發展、傳播機構與媒介等問題,采取田野調查、訪談及問卷調查等方式進行調研, 詳細了解水族馬尾繡文化傳承的現狀和市場發展、需求情況,分析馬尾繡市場競爭優劣勢, 為馬尾繡文化載體的活態傳承及資本客觀形態的形成提供新思路。

2 馬尾繡市場需求

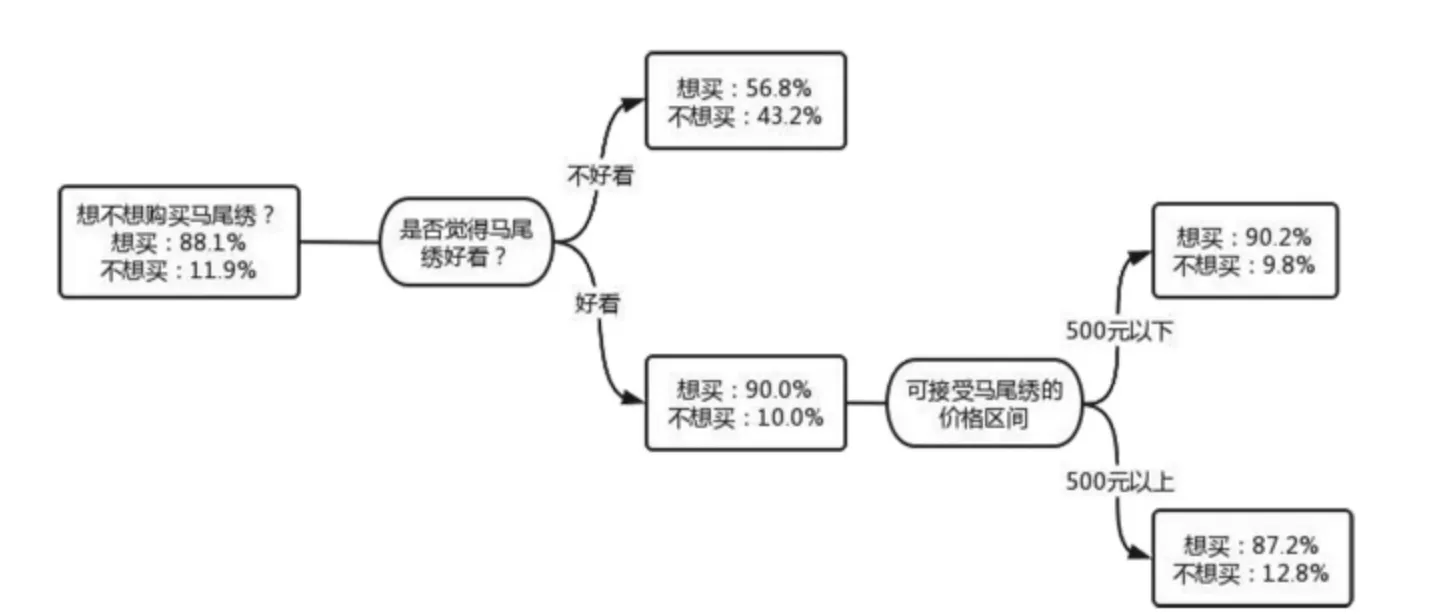

在“互聯網+”飛速發展的時代,年輕群體作為未來最大的消費主力軍,正引領著新消費時代的發展。因此,本研究以年輕群體為調研對象,通過民間訪談及抖音直播的方式調查, 了解到馬尾繡刺繡文化傳承存在斷層,并且在大眾面前的活躍度較低。為了深入研究年輕消費者對馬尾繡產品的購買意愿和產品類別的市場需求,本研究通過問卷——《馬尾繡市場潛力調查》調查并收集了年輕群體對馬尾繡購買意愿相關數據,利用這些數據構建決策樹模型(見圖2)。

圖2 馬尾繡購買意愿決策樹模型

由模型可知, 想購買馬尾繡的消費者占比88.1%。 并且絕大多數消費者想購買馬尾繡是基于其是否好看,而與價格因素無關。 因此,馬尾繡的好看程度直接影響消費者的購買欲望。由此可見,馬尾繡的市場潛力相對較大。

通過問卷調查, 了解到年輕消費者對馬尾繡產品種類主要偏好文創類產品(38.5%),其次是飾品類(26.8%),其余掛件類、擺件類和服飾類占比相差不多。并且調研得知,消費者購買馬尾繡用途主要有贈友、自用和珍藏,且三個用途占比差別不大。 消費者在對馬尾繡的關注點上, 大多數表現為馬尾繡的圖案和美觀。因此,需深入挖掘更多符合年輕群體審美的文創類和飾品類產品;在圖案和美觀上,需創造出更多吸引當代年輕人群和適合當代人審美需求的馬尾繡產品。貴州作為知名的山地旅游大省,還需把握“旅游熱”優勢,將馬尾繡文化與旅游業相結合,文創類產品中融入更多的馬尾繡相關元素, 打造出富有馬尾繡文化內涵的文旅產品, 促進當地馬尾繡相關產業發展,從而推動當地經濟發展。

為更深層次挖掘消費者對馬尾繡產品的期望,田野調查期間曾與當地馬尾繡從業者及民間商戶進行訪談, 發現消費者對馬尾繡產品創新的期望大多表現為: 在保留傳統手工浮雕特色的前提下進行產品形式的創新, 期望賦予馬尾繡產品獨特的文化內涵和寓意,增強其紀念意義。以多種形式對馬尾繡產品進行創新, 可以聯動當地特色景點對賦予馬尾繡圖案更深的文化內涵,提升其產品紀念意義。數據驅動的營銷策略已經成為越來越流行的趨勢[10]。 而目前社交媒體平臺等網絡營銷是馬尾繡的營銷缺口。在網絡營銷方面, 馬尾繡主要以民間自發個體短視頻媒體賬號為主, 正式電商平臺銷售主要集中在淘寶、拼多多兩個平臺,但這兩大電商平臺馬尾繡相關店鋪也僅有十幾家。這表明,馬尾繡網絡營銷情況并不容樂觀。同時也說明,馬尾繡市場存在較大的網絡營銷潛力和發展空間,有望通過增加網絡推廣渠道、提升品牌曝光度等方式進一步拓寬市場營銷空間。并且大多數消費者基本是通過線上了解到馬尾繡,而只有少部分消費者是通過圖書資料的渠道了解馬尾繡。因此,可以推動馬尾繡實現線上線下營銷相結合,將生活中隨處可見的實物作為宣傳載體,實現對大眾潛移默化的隱性宣傳。 同時充分發揮傳承人優勢,巧借短視頻新興媒介,以合拍視頻的形式促進馬尾繡文化的宣傳與推廣。

3 馬尾繡市場SWOT 分析

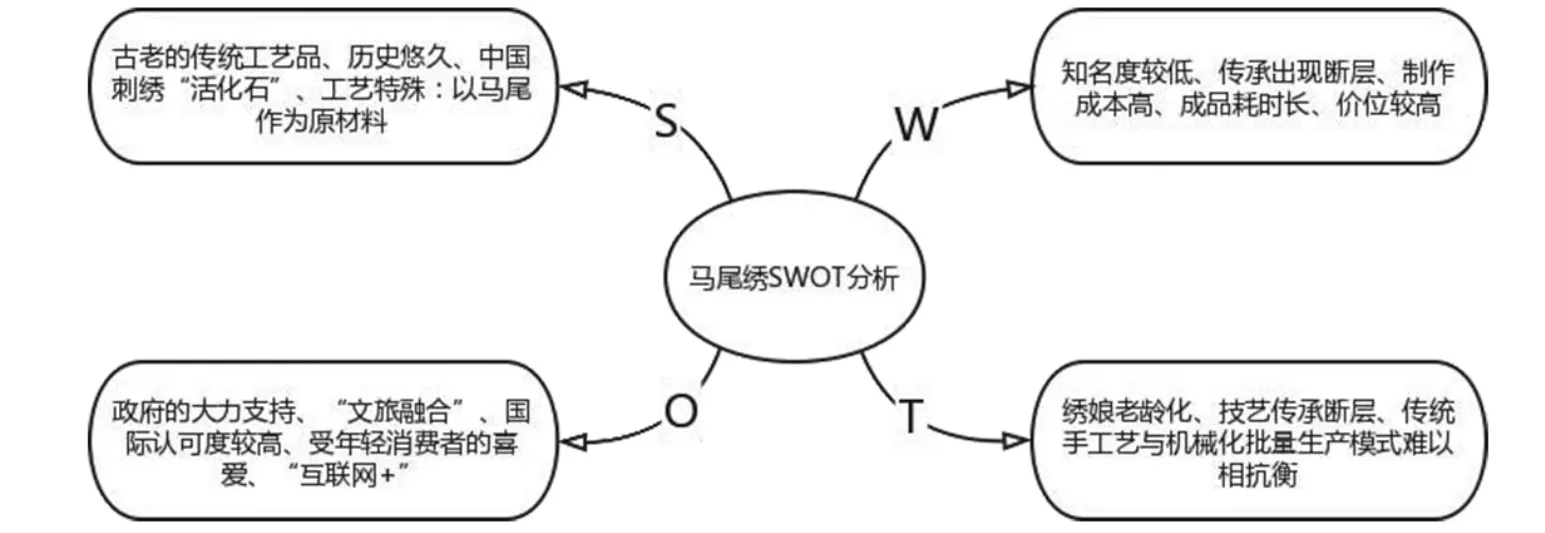

為更清晰地把握馬尾繡市場全局, 準確把握環境提供的機會,本研究借助于SWOT 分析法對馬尾繡自身與競爭對手之間的優劣勢進行分析。 SWOT分析法中S(strength)代表優勢、W(weakness)代表劣勢,而O(opportunity)和T(threat)分別代表機會和威脅[11]。 通過網絡爬蟲、線下訪談,又結合問卷調查數據對馬尾繡市場競爭優劣勢進行分析, 得出馬尾繡SWOT 模型(見圖3)。

圖3 馬尾繡SWOT 模型

3.1 優勢(strengths)

馬尾繡作為中國水族的一種古老的傳統手工藝品,具有悠久的歷史,是中國織繡中非常特殊的刺繡工藝類別,更是古老民族特色傳統藝術形式的體現,享有中國刺繡“活化石”的美譽。其精湛的工藝技巧,具有高度的藝術價值和觀賞性, 對當代人具有吸引力。并且,馬尾繡應用途徑多樣化,不僅適用于生活,也適用于藝術價值珍藏,能滿足人們的不同需求。

3.2 劣勢(weaknesses)

馬尾繡被列為第一批國家級非物質文化遺產,但由于其宣傳力度不夠、成品形式單一等原因,相對其他名繡來說知名度較低,大眾活躍度不高。并且隨著外來文化沖擊和新時代人們生活方式的改變,馬尾繡在傳承方面出現了斷層現象,技藝學習者較少。馬尾繡雖工藝精致、紋樣細膩,深受大眾喜愛,但由于制作成本高、成品耗時間長,并且與市場中同類商品相比,價位也相對較高,容易讓部分消費者望而觀止。

3.3 機遇(opportunities)

在國家文化自信及注重非遺傳承的大背景下,當地政府大力支持青年返鄉創業, 為馬尾繡產業發展提供了人力、財力及政策保障,馬尾繡產業初現雛形。同時隨著旅游業的興起,馬尾繡文化與旅游業相結合的“文旅融合”模式應運而生,讓獨具少數民族特色的馬尾繡文化產業鏈大眾化成為可能。 具有民族特色的馬尾繡文化在產業上迎來一次新的機遇。此外,馬尾繡文化在國際上獲得了較高的認可,備受年輕人喜愛。調研得知,大部分年輕消費者不考慮其價格高低,只關心馬尾繡產品美觀與否,購買意愿較強。 并且,隨著時代的進步與當地經濟、文化文明等各方面的進一步發展, 如若馬尾繡產業能夠認識到新媒體對馬尾繡文化傳播帶來的巨大作用和影響,巧借“互聯網+”優勢積極對馬尾繡進行宣傳推廣,則會促進馬尾繡產業更好地發展。

3.4 威脅(threats)

三都縣目前馬尾繡技藝傳承以村寨中35 歲以上的中年婦女為主,年輕一代繡娘數量極少。同時水族馬尾繡技藝傳承沒有明確的書面教程, 還受到文化水平的限制,無法進行系統的傳授。馬尾繡技藝傳承出現嚴重斷層。 此外,受繡娘收入低、制作時間成本高等因素的影響, 當地的年輕人大多偏向于外出打工,這使得馬尾繡的傳承出現危機。隨著現代科學技術的發展, 市場上機器生產的千篇一律的產品屢見不鮮,并且存在真假難辨的情況。馬尾繡傳統的純手工生產模式難與機械化批量生產模式相抗衡,導致馬尾繡文化產業的發展面臨著巨大的威脅。

基于以上分析, 馬尾繡產業發展及文化傳承任重道遠, 其市場優勢的挖掘仍然是需要長期探討的問題。 馬尾繡的產業發展可以通過大數據和數字采集從產品到用戶進行全過程的監測與管理, 在保證馬尾繡產品質量的同時, 達到馬尾繡品質提升和傳統工藝創新改造, 進而推動馬尾繡產業的傳承創新發展。 同時,深度挖掘市場需求,致力于打造外觀上吸引大眾目光、內涵上觸動大眾內心、品質上滿足大眾需求的多元化馬尾繡產品, 以推動馬尾繡產業發展和促進馬尾繡文化傳承。

4 結束語

馬尾繡是中華民族刺繡文化百花園中獨一無二、獨具文化內涵、較能反映水族心靈密碼和審美取向的藝術瑰寶,是第一批國家級非物質文化遺產,是中國織繡中非常特殊的刺繡工藝類別, 更是古老民族特色傳統藝術形式的體現。 在國家對非物質文化遺產持續關注和政府的大力支持下, 在文旅助農推動鄉村振興的背景下, 大力宣傳馬尾繡文化有助于形成獨具少數民族特色的馬尾繡文化產業鏈。 相信通過馬尾繡的創新發展, 馬尾繡文化將走進更多的大眾視野,吸引更多人群的關注。