圖像中的古希臘喪葬禮儀研究(下)以喪儀圖為例

陳 锽

(四)米諾-邁錫尼棺繪

要追溯古希臘使用陶棺之源,克里特島無疑是首選,因為至遲從早期米諾的圓形墓起,南部克里特就有將普通死者放置在陶棺或大陶甕[pithoi]中的埋葬習俗,而且在整個公元前2000年間,都持續采用這一傳統葬制。在克諾索斯早宮殿期(1800—1700 BC)墓地普羅菲蒂斯-埃利亞斯[Profitis Ilias]大墓中,也曾發現很多置于大甕中的死者個體。因為陶棺或陶甕尺寸明顯較人體要小,只能將死者四肢疊合呈胎兒狀才能放入。1詳參Dimopoulou-Rethemiotaki,Nota.The Archaeological Museum of Herakleion.p.169。當然,這也可能是當時人們的一種有意而為,也即將箱體比作母體,以屈肢的葬式,讓死者回到胎兒在子宮的狀態之中。

隨著克諾索斯宮殿的崩潰和后宮殿期的到來(1450—1300 BC),作為統治上層的墓葬經營在克里特不見了,但民間使用陶棺的傳統卻不僅仍然延續,甚至還發展成為最為流行的葬制之一。

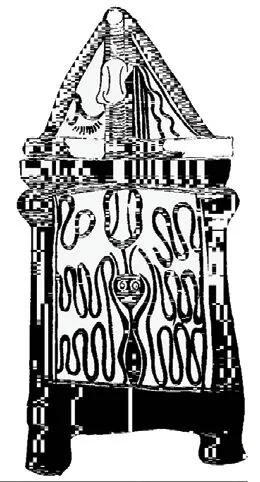

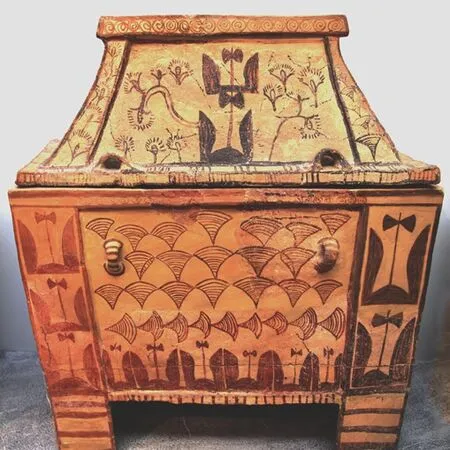

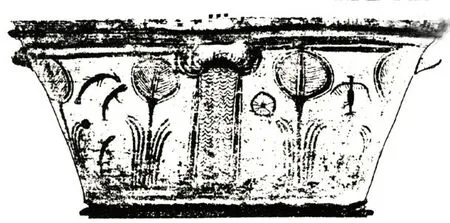

克里特陶棺形制如同木箱(故亦稱陶箱)或石板棺(箱),有立柱式棺足,棺蓋與塔納格拉的平板式不同,立面多為凸起的馬鞍形,棺蓋頂脊和每面外緣也有仿木構板飾。很多陶棺外表素面或簡單裝飾,但也有一批陶棺繪有主題廣泛、紋樣繁復的裝飾。

回歸海天。前述已經論及,米諾人的宗教聚焦于自然豐饒和自然力更新,死亡是確保再生的必經之途,那么米諾-邁錫尼人是否也渴望人類像自然循環一樣可以從死亡中獲得再生,讀過這批棺繪,我們便不難獲得肯定的答案。

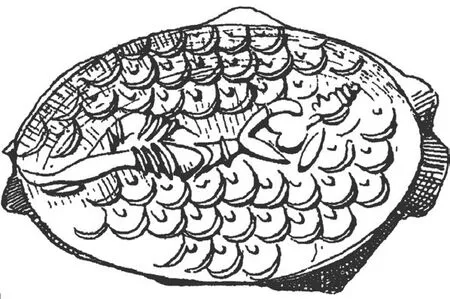

既然冥界被想象為在大洋環流的邊緣,死者的最后旅程便是航行大海,而這批米諾陶棺彩繪就告訴我們“米諾人是將死者葬于大海之中的”。2詳參Dietrich,Bernard C.“Death and Afterlife in Minoan Religion.” p.26。比如這件陶棺,就以海天混同的方式,將紙莎草、鸚鵡螺、章魚、鳥、魚、蛇、圣角、雙面斧等幾乎所有母題容納其中,卻又保持了邏輯上的圖像分隔(圖75-1)。整體看來,陶棺主側板上繪制了大海深處的冥界,并在陶棺左右兩外側繪出象征水與河流的波浪線以劃定冥府邊界;圖左繪大鳥、紙莎草組合,圖右畫觸須舞動的鸚鵡螺,二者與棺蓋所繪足履鸚鵡螺的大鳥和風格化棕櫚樹形成一種呼應;正中是全畫的重心——一輛雙輪馬車,怪異的是車上并無乘者,馬(似馬非馬)也沒有上軛,而且馬和車也分別為側視和俯瞰不同視角。3詳參Marinatos,Nanno.Minoan Kingship and the Solar Goddess:A Near Eastern Koine.p.234。陶棺足檔滿繪帶螺旋線裝飾化觸須的章魚(圖75-2),頭檔則繪有魚和身處島嶼深穴冥界、且沿垂直軸線正不斷上升的雙面斧(圖75-3)。4依據頭檔右側有多層波浪、左側有魚的繪畫設計,馬瑞納托斯認為頭檔繪畫的中部寓意島嶼,所以她解釋這里的雙面斧是從冥界深穴中升起的。詳參Marinatos,Nanno.Minoan Kingship and the Solar Goddess:A Near Eastern Koine.p.146。此外,馬瑞納托斯以此書中“米諾來世信仰”一章的篇幅對米諾—邁錫尼棺繪進行了深入探討,可略參同書第140—150 頁。整個畫面要表現的是觀念的馬車,載著看不見的死者,正穿過一片綺迷夢幻的景致,去完成前往人生另一個世界的旅程,而章魚、棕櫚、雙面斧就是死亡與再生的點題之繪。

圖75-1 陶棺繪畫:陶棺長邊側板及蓋板繪畫,伊拉克利翁附近的卡弗洛霍里[Kavrochori]出土,約公元前13世紀(出自Marinatos,Nanno.Minoan Religion Ritual,Image,and Symbol.p.233,figs.238,239)(左)

圖75-2 陶棺足檔面板繪畫(中)

圖75-3 陶棺頭檔面板繪畫(右)

至于海底與天空相合、水生與陸生并置這種超現實構成,既是米諾-邁錫尼棺繪裝飾布局的重要特點,也是早期先民對宇宙兩極與生命關系的一種表達。正如吉爾伽美什只有“跳進深淵”、抵達“極其深邃的黑暗”才能找到神奇的不死草一樣,5詳參《吉爾伽美什-巴比倫史詩與神話》(11,270-82),第86 頁。海底充滿著再生的物質要素,是生命重啟的起點。于是,我們便可以理解為何米諾人對章魚這種深海穴居動物情有獨鐘,不僅在各類陶罐上不厭其煩地描繪它,而且還將它移置于陶棺上,與象征天堂的棕櫚樹并置(圖76-1),以表達米諾人對冥界與海洋的想象、以及生命深探海底與高接天宇的暢達。

圖76-1 海、陸、空母題棺繪舉例:垂鱗·章魚·棕櫚樹,公元前13世紀,塞浦路斯的帕奇亞摩斯[Pachyammos]出土(出自Dietrich,Bernard C.“Death and Afterlife in Minoan Religion.” p.33,fig.6a)

然后,就是身處叢植的紙莎草中,彰顯生命的綠色與繁盛(圖76-2);就是逗留鳥魚嬉戲的天地間和枝葉婀娜的圣植旁(圖76-3、圖76-4);6據伊文思圖注,此陶棺出自克里特南部梅薩拉[Mesar]的阿努伊亞[Anoia],而據伊拉克利翁博物館圖注,又說來自東部維薩利卡·阿諾蓋亞[Vasilika Anogeia],似彼此不同。詳參Evans,Sir Arthur.The Palace of Minos at Knossos(Volume IV-I).p.338;Dimopoulou-Rethemiotaki,Nota.The Archaeological Museum of Herakleion.p.167。就是一路追光,從海底到天堂,向著太陽(以雙面斧為象征)、沿著宇宙軸從冥界、再從天門的山上升起(圖76-5),像成簇的紙草搖曳(圖76-6),更仿佛太陽樹上無數的小光盤閃爍;就是一邊是陽光穿透海底,魚鳥暢游翻飛,一邊是天空極樂世界,百合花與雙面斧在一起,格里芬與太陽在一起,7在敘利亞象形文字中,棕櫚樹、格里芬都與太陽有關,棕櫚樹被視為太陽神之樹,而在埃及和美索不達米亞的觀念中,棕櫚樹同樣與太陽有關。在米諾宗教中,棕櫚樹是神圣之樹,尤其是宗教化語境中的、風格化的棕櫚樹,其實質是一種崇拜立桿,是人為制造的崇拜的旗幟。格里芬一般認為是太陽女神的神物,在埃及格里芬首先出現在中王國時期,到新王國時代發展起來,并傳入黎凡特[Levant]地區。而且,格里芬在黎凡特圖像中也是一種太陽鳥,且通常與樹聯系在一起,與太陽神話相關聯。克諾索斯王宮御座室以風格化棕櫚樹和格里芬為左右翼,便是這一觀念的反映。詳參[美]南諾·馬瑞納托斯,《米諾王權與太陽女神:一個近東的共同體》,第75—81 頁。山海交匯、日月同輝(圖76-7、圖76-8)。而如此類似的圖案也成為畫匠所愛之最(圖76-9),反復描繪,不舍晝夜。

圖76-2 海、陸、空母題棺繪舉例:滿飾風格化紙莎草紋樣的陶棺,后宮殿期(1300—1200 BC),加濟出土(出自The Archaeological Museum of Herakleion.p.167)

圖76-3 海、陸、空母題棺繪舉例:水鳥·游魚·紙莎草 ,后期米諾IIIa(c.1420—1300 BC),克里特梅薩拉[Mesara]的阿努伊亞[Anoia]出土(出自Evans,Sir Arthur.PM.Vol.IV,pt.I,p.338,fig.281)

圖76-4 海、陸、空母題棺繪舉例:水鳥·游魚·紙莎草(局部), 2004年3月23日攝于克里特伊拉克利翁考古博物館

圖76-5 海、陸、空母題棺繪舉例:圣角(雙峰,亦可視為山門)·雙面斧·太陽樹,2004年3月23日攝于克里特伊拉克利翁考古博物館

圖76-6 海、陸、空母題棺繪:紙莎草花飾,邁錫尼雙耳罐車馬人物圖殘片,后期希拉迪 IIIA-B(1375—1300 BC),塞浦路斯馬羅尼[Maroni]出土,大英博物館

圖76-7 海、陸、空母題棺繪舉例:魚鳥·百合·雙面斧·格里芬(A面),1350—1300 BC,克里特帕拉卡斯特羅[Palaikastro]出土,2004年3月23日攝于克里特伊拉克利翁考古博物館

圖76-8 海、陸、空母題棺繪舉例:魚鳥·百合·雙面斧·格里芬陶棺B面,棺蓋有殘存的日月圖案(出自Goodison,Lucy.Death,Women and The Sun:Symbolism of Regeneration in Early Aegean Religion.p.90,fig.95a)

圖76-9 海、陸、空母題棺繪舉例:日月雙星·百合花·格里芬摹本(出自Marinatos,Nanno.Minoan Kingship and the Solar Goddess:A Near Eastern Koine.University of Illinois Press,2010,p.143,fig.11-1)

如此宇宙上下的對稱呼應,天空海洋的恣肆浪漫,表達了米諾人對宇宙平衡的關切,詮釋了他們對天地生死、此岸彼岸的對立統一觀,也很大程度上賦予了米諾棺繪藝術流觀的審美意象。

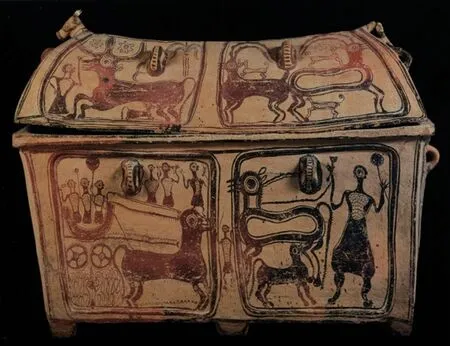

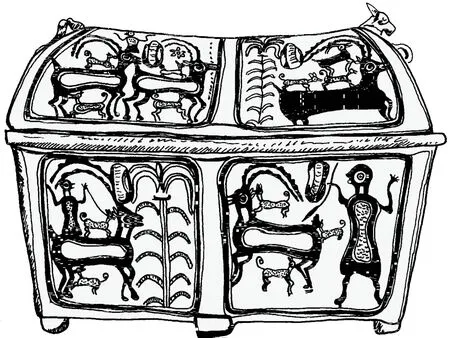

出殯與狩獵。米諾-邁錫尼人除表達上述“生來于自然,歸去于海天”的生命態度外,也通過動物,尤其是喪儀狩獵的方式來祭奠或娛樂死者(圖77-1),8詳參Vermeule,Emily.Aspects of Death in Early Greek Art and Poetry.pp.65-68。這其中尤以這件出自克里特東南耶拉派特拉[Hierapetra]附近的埃皮斯科皮[Episkopi]陶棺最為精彩,它周身繪畫都以送葬、狩獵為務(圖77-2),其中陶棺側板A面雖分左右兩塊,但中間又以小人相接,實際構成一個完整的送葬儀式圖。左面是由一輛小牛駕轅、一馭二乘的送葬車,或也可以說是前往福島、完成人生終極之旅的一輛喪車,9弗穆爾和馬瑞納托斯都認為這里的船形車暗示了水上航行和前往極樂世界之旅,古迪森也認為其具有送葬性質,而且“這種場景的馬車,可能不僅是喪車,同時也應是太陽車”。詳Vermeule,Emily.Aspects of Death in Early Greek Art and Poetry.p.68;Goodison,Lucy.Death,Women and the Sun:Symbolism of Regeneration in Early Aegean Religion.p.95;Marinatos,Nanno.Minoan Kingship and the Solar Goddess:A Near Eastern Koine.p.236。因為不僅車形似船,車輿下還繪有章魚以顯示車行環境;車上和車下三人都各執響器、杯具等,10弗穆爾認為人物手中所持器具很可能是最早的音樂響器,馬瑞納托斯認為應是酒具等。詳參Vermeule,Emily.Aspects of Death in Early Greek Art and Poetry.p.68;Marinatos,Nanno.Minoan Kingship and the Solar Goddess:A Near Eastern Koine.p.236。似又身處儀式之中,合理的推測應是出行儀式或奠酒類活動。右面一高大男性亦一手持杯、一手執儀具,像是喪儀中的祭司,正帶著母子牛(?)朝向喪車。棺蓋鹿、羊前后相隨,左圖是男子與“母子鹿”互動,右圖是獵狗攜同主人狩獵。

圖77-1 送葬與狩獵:喪狩狩獵,1300 BC,克里特阿美諾伊[Armenoi]出土(出自Vermeule,Emily.Aspects of Death in Early Greek Art and Poetry.p.66,fig.24)(左)

圖77-2 送葬與狩獵:紅陶棺,長129厘米,1300—1200 BC,克里特東南耶拉派特拉[Hierapetra]附近的埃皮斯科皮[Episkopi]出土,耶拉佩特拉考古博物館(右)

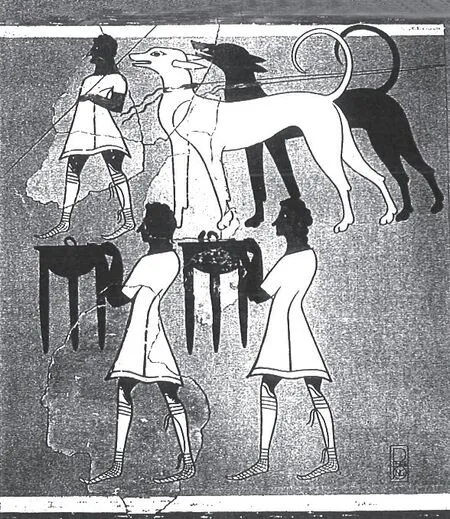

B 面除頂天立地的生命樹外,描繪了更多狩獵場景(圖77-3),在成群的野山羊中,狩獵者或牽狗或執劍或導牧,彼此間沒有劍拔弩張、危機四伏,而是一派牧野祥和,體現了以自然主人姿態出現的人的怡然平和、甚至是卡通稚趣,如果援引來自皮洛斯壁畫中充滿儀式感的獵人與獵犬畫例(圖77-4),真可謂“野”與“文”的絕佳對比。

圖77-3 送葬與狩獵:紅陶棺B面棺繪墓本(出自Marinatos,Nanno.Minoan Religion Ritual,Image,and Symbol.p.237,fig.243)

圖77-4 送葬與狩獵:狩獵壁畫,獵犬與隨身攜帶儀用三足鐵鼎的獵人,1300BC,希臘麥西尼亞[Messenia]的皮洛斯宮殿遺址出土(出自Immerwahr,Sara A.Aegean Painting in the Bronze Age.pl.74)

陶棺的頭檔下部也是野山羊(圖77-5),因為山羊個體大小與羊角形態的不同,筆者推測旨在表現的應是“山羊一家親”。棺蓋面上繪了章魚,蓋頂正中則以一壯碩的牛頭為飾,而在足檔蓋頂的相應位置又貼塑了牛尾,從而賦予了整個陶棺牛的意象;足檔牛尾下部據稱另繪出一位可能意在表示分娩的屈膝女性。11因為缺乏陶棺足檔圖像,這里參閱了馬瑞納托斯論著中的相應文字。詳參 Marinatos,Nanno.Minoan Kingship and the Solar Goddess:A Near Eastern Koine.p.237。

圖77-5 送葬與狩獵:紅陶棺頭檔棺繪墓本

綜合考察全棺繪畫,雖以送葬為起始,卻以滿繪“母子哺育”式的鹿羊狩獵表達了豐足食物的獲取與自然生命的傳承,最后還以雄強公牛和生育女性強化了生生不息的生命主題。當然,狩獵并非米諾-邁錫尼藝術新主題,重要的是狩獵在此與喪葬圖像的新結合,它既娛樂了死者,又開啟了后世這類喪禮內容的先河。

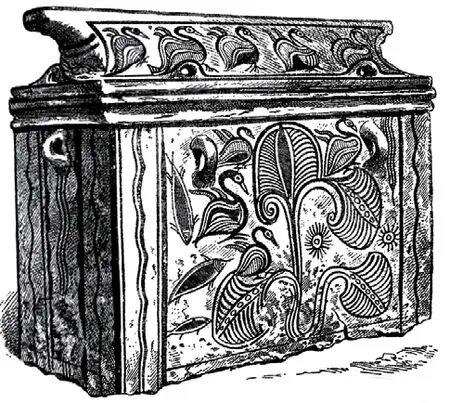

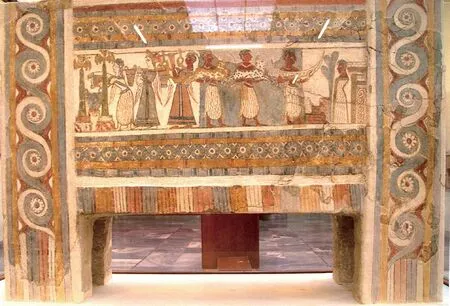

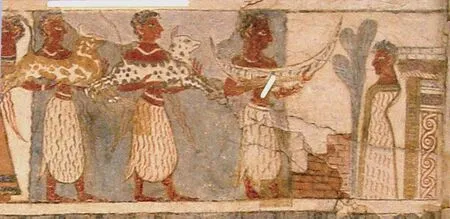

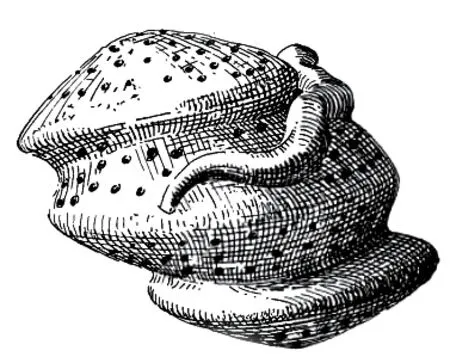

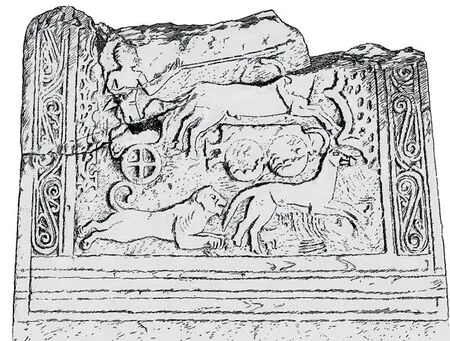

葬儀、獻祭與來世之旅。著名的阿吉亞·特里亞達石棺,是迄今已知唯一的一件米諾全彩石棺(圖78-1、圖78-2),也因其上保存了一支送葬與獻祭隊伍的完整圖像而為學界廣為關注。12阿吉亞·特里亞達石棺[The Ayia(又寫作Hagia 哈吉亞)Triada Sarcophagus],其相關資料與研究可略參Evans,Sir Arthur.The Palace of Minos at Knossos(Volume I,the Neolithic and Early and Middle Minoan Ages).pp.438-40;Dimopoulou-Rethemiotaki,Nota.The Archaeological Museum of Herakleion.p.172;Pedley,John Griffiths.Greek Art and Archaeology.Upper Saddle River,N.J.:Prentice Hall,2002,pp.80-83;Marinatos,Nanno.Minoan Kingship and the Solar Goddess:A Near Eastern Koine.pp.163-65。以獻祭內容計,主要繪制在石棺兩側板上。以側板A 面的六個人物為例,明確分為左右兩組,右側青年男性三人赭色裸身、獸皮裙(圖78-3),手捧模型船和牛走向有臺階的祭壇,獻祭給站立于棕櫚樹旁的男性死者;13摩根認為棕櫚樹在圖像志中也具有雙重性,它可以是死亡之地的標志,亦可以其綠枝而象征生命。詳參Morgan,Lyvia.“The Cult Centre at Mycenae and the Duality of Life and Death.” British School at Athens Studies,no.13,2005,p.170。左側三人組則皆面左而立(圖78-4),居中頭戴百合羽冠、身穿長裙的女性肩擔金漿玉醴,其前方皮裙短裝女性則將奠酒傾入太陽柱山門下的大酒缸中,14最早鳥立柱頂的實例見于克諾索斯出土的米諾鳥柱殿奉獻模型陶殘件,柱頂棲息著鴿子。而僅就鴿子論,在米諾有鴿子女神,早期米諾時代有鴿子護身符,中期米諾I 期有禮儀用鴿子器皿,再往上推甚至在新石器時代中期克諾索斯就已有鴿子崇拜,而且這種崇拜在整個東地中海盆地都很流行,時代相當古老。至于這里的高柱是以兩根棕櫚樹干為之,頂飾雙面斧,雙面斧中間再立鳥,似可大而化之地稱其為太陽柱與太陽鳥。馬瑞納托斯就曾指出“太陽崇拜立柱在愛琴海兩岸地區均存在,這些立柱一定非常高大,由棕櫚樹干做成,頂部有太陽神的象征物”。詳參Evans,Sir Arthur.The Palace of Minos at Knossos(Volume I,the Neolithic and Early and Middle Minoan Ages).pp.220-22;Marinatos,Nanno.Minoan Kingship and the Solar Goddess:A Near Eastern Koine.p.134。身后男子正彈撥里拉琴以助祭。

圖78-1 阿吉亞·特里亞達石棺:石棺長邊側板A 面全景,長1.375 米,石灰巖,c.1450—1400 BC,1903年阿吉亞·特里亞達出土,2004年3月23日攝于克里特伊拉克利翁考古博物館

圖78-2 阿吉亞·特里亞達石棺:石棺長邊側板B 面全景

圖78-3 阿吉亞·特里亞達石棺:石棺長邊側板A 面右圖局部,獻祭男子與身穿金邊長袍的死者,身后帶螺紋裝飾的石構被認為是他的墓葬

圖78-4 阿吉亞·特里亞達石棺:石棺長邊側板A面右圖局部奠酒

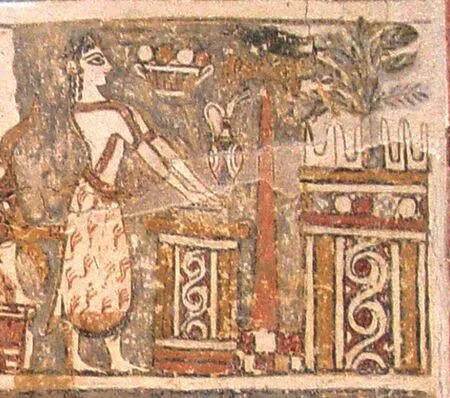

側板B 面為右向行進的男女隊列,殿后的是女性五人組(四人殘甚),前面第一人仍是考究的羽冠長裙裝束,雙手奉上的是祭案上五花大綁的公牛和案下一對驚恐的小羊(圖78-5),后者正目睹著已宰公牛的鮮血汩汩流入眼前的容器中,旁邊還有賣力吹奏雙排管的樂師,凸顯出獻祭的豐厚與神圣;大祭案前另有一短上裝、獸皮裙女性赤足立于小祭桌前(圖78-6),雙手放在一個銀質大酒杯上,頭頂空白處還畫著陶瓶和祭品籃,應為這場獻祭的主祭人,她前方隆重推出的就是整場祭祀的終端祭主——位于大祭臺上兩兩成對的圣角和枝繁葉茂的圣樹,15海佐姆[Matthew Haysom]認為,這里實際應是一個帶庭院的圣所,所謂“大祭臺”應是這個圣所的外圍墻,墻外鑲嵌花石,立面繪著米諾流行的螺旋紋,墻內是一棵枝繁葉茂的圣樹,整個圣所以太陽立柱為標志。似可聊備一說。詳參Haysom,Matthew.“The Double-Axe:A Contextual Approach to the Understanding of a Cretan Symbol in the Neopalatial Period.” p.41。旁邊還有太陽柱。

圖78-5 阿吉亞·特里亞達石棺:石棺長邊側板B 面女子與獻祭牛羊局部

圖78-6 阿吉亞·特里亞達石棺:石棺長邊B 面主祭女子與祭主局部

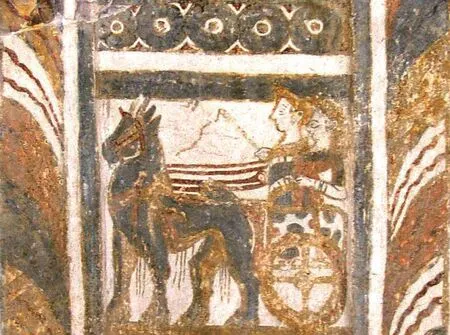

石棺頭足檔都飾以輪車出行圖,大體旨在表現墓主的來世之旅,全部行程分冥界與天界兩段內容,其中后檔板分上、下兩層,上層大部已殘(圖79-1),從現僅存二人腿部的畫面推測,似為儀式中的男子;下層是保存清晰的雙羊駕轅、二女出行(一馭一乘) (圖79-2),16讀過眾多學者相關研究,甚至包括伊拉克利翁博物館圖冊編撰者的文字,幾乎眾口一詞地稱其為野山羊[wild goat],但事實是它與本文所引卵形石角和“野山羊拉車”圖像中的山羊形象差別太大,缺少彎而長的大山羊角,故很難將其定為野山羊,此處筆者雖暫從眾說,但保持質疑,覺得或有騾馬的可能性,而如果此設想成立,則是迄今所見最早的騾拉喪車實例。因兩側繪以水波紋,或寓意魂車正掠過山巒、踏波行駛于冥界。

圖79-1 阿吉亞·特里亞達石棺:石棺短邊足檔

圖79-2 阿吉亞·特里亞達石棺:石棺足檔騾車出行局部

頭檔彩繪僅為一層,這一次雙輪車駛進了象征太陽的圓花飾帶之上(圖79-3),馭者也換成了格里芬,其美艷的巨翼位居畫面中心,上面還落著鳳冠彩羽神鳥(圖79-4),車上仍是一馭一乘,馭者換成了華冠美妝,乘者更是羽冠高峨、衣飾嚴整、神情高貴,比肩克諾索斯王宮壁畫中的皇后或顯貴,大抵就是車抵天堂了。

圖79-3 阿吉亞·特里亞達石棺:石棺短邊頭檔

圖79-4 阿吉亞·特里亞達石棺:頭檔格里芬駕車出行圖局部

至此,按照學界一般性闡釋,特里亞達棺繪表現的就是對死者與神明的一場葬儀與獻祭,是死者冥界到天堂的一趟來世旅程。本來,筆者的討論可以到此為止,但似乎又感意猶未盡,因為如果我們進一步深究,或還能揭示其中更為隱秘的內涵與屬性。我們回看石棺兩側板繪畫人物中的男女,皮膚分別敷以暗赭色和亮白色,主要人物裝束也有華服盛裝和獸皮裙裝[hide skirt]之別,17尼爾森很早就關注到帕里貝尼[Paribeni]提出的石棺有穿獸皮衣人物的問題,并就獸皮衣進行了系列考察,指出獸皮衣乃屬于圣衣,是在神圣而正式的場合才穿著的服裝,并非日常所穿。詳參Nilsson,Martin Persson.The Minoan-Mycenaean Religion and Its Survival in Greek Religion.pp.132-39。還以藍、白、黃等不同顏色來切換人物身處的不同場景。

這一切的不同只是表象,因為其中還有更多的同一,比如穿同款華服盛裝和獸皮裙子的女性在兩面棺繪中各出現了一次,當我們對米諾“百合王子”記憶猶新時,便也知道能佩戴同款冠帽的女性只能是王后,所以這兩位羽冠華服者實為王后同一個人。同理,兩位身穿獸皮裙子的女性也為同一人,她們都出現在以太陽柱為標志的神圣空間祭儀前,擔任主祭角色。而在世界各古老文明體系中,國王與王后最初總是最大的男女祭司,掌控著人神溝通的話語權。從這個角度講,這里棺繪中的王后和女祭主本質上就是同一人。

玄機就在于服裝變化上。來自烏加里特、赫梯等近東地區的上古文本顯示,儀式中國王與王后進入神圣狀態的重要標志之一就是裝束的改變,米諾宗教儀式或也具有這一屬性,換言之,當這里的王后進入神圣狀態時她要脫去華服,換上獸皮圣裝。這樣看來,整個儀式的獻祭者與主祭者的身份就變成了王后,是她肩擔醇醴、牲祭牛羊,也是她赤足向神、獻祭禱祝。而側板A 面立于豪華墓前木乃伊般神圣的人物,按照尼爾森首倡的主張,就是神圣國王的形象、也即神格化的米諾王族祖先,為其獻祭的三位男性也就變身為以國王為首的大小祭司。18詳參[美]南諾·馬瑞納托斯,《米諾王權與太陽女神:一個近東的共同體》,第57—63 頁。由此,整個棺繪便不再是對某位死者個人的葬禮與獻祭,而變成了一場在一定程度上公開的王室儀典。只是,這樣的討論雖不乏深意,對學界卻遠未產生決定性影響,以致馬瑞納托斯也不禁感嘆:在學界,“特里亞達石棺從未被看作王權祭司制度提供檔案的一種資料”,19詳參[美]南諾·馬瑞納托斯,《米諾王權與太陽女神:一個近東的共同體》,第53 頁。而這種對特里亞達石棺的不同闡釋,也顯現出圖像研究的多樣性、復雜性和非絕對性。

魂舟。 如前所論,舟船作為送葬主要交通工具之一,與上古太陽運行神話可能有某種關聯,尤其是作為太陽夜間航行的月亮船,很容易誘發人們產生死者前往冥界也必以舟船為載的聯想。或許正是這種對舟船超自然觀念的賦予并泛化,令死者與舟船結下不解之緣,并最終演繹成為死者提供舟船的喪葬習俗。20學界關注此問題已久,比如尼爾森早就指出,米諾人相信乘船渡海可以抵達極樂世界[Elysium],這一觀念源自埃及信仰。亞歷克西烏[S.Alexiou]進一步認為,舟船象征著死者向另一個世界的過渡。古迪森在其論著中,專設“船的旅程”一節,就這一問題深入闡述。可詳參Goodison,Lucy.Death,Women and the Sun:Symbolism of Regeneration in Early Aegean Religion.pp.91-94。我們看這件女神“以波為載”的印章雕刻(圖80-1),盡管不無米諾人的浪漫,但現實生活中的渡海顯然必借以舟船,所以特里亞達石棺彩繪上鄭重畫出了為死者供奉的舟船;加濟[Gazi]崖墓所出箱式陶棺上,也為死者的最后旅程繪上了飾以對鳥拱日的大航船(圖80-2);米諾墓葬中不同時代的陶制、象牙制模型船,也曾是供奉死者的常見隨葬品(圖80-3—圖80-6),21范熱內普也提到“有關‘亡人之島’信仰的民族、如古埃及人、雅利安-巴比倫人、不同時代和地區的希臘人、克爾特人、玻利尼西亞人、澳大利亞人等等。這些信仰無疑是他們送給亡人船或漿的原因”。詳參[法]阿諾爾德·范熱內普,《過渡禮儀》,第112 頁。并為研究米諾舟船的造型與功用提出了珍貴的形象資料。

圖80-1 舟船舉例:女神枕波而眠,印章印紋,克諾索斯居住區出土(出自Evans,Sir Arthur.PM.Vol.IV,pt.II,p.956,fig.925)

圖80-2 舟船舉例:陶棺船紋,后宮殿期(1300—1200 BC),加濟[Gazi]崖墓出土,克里特伊拉克利翁考古博物館(出自The Archaeological Museum of Herakleion.p.168)

圖80-3 舟船舉例:陶船模型,前宮殿期(2500—2100 BC),莫奇利奧斯[Mochlios]墓出土,2004年3月22日攝于克里特伊拉克利翁考古博物館

圖80-4 舟船舉例:前有撞角、后有高尾的陶質船模,前宮殿期晚期(2000—1800 BC),帕萊卡斯特羅出土(圖80-4、圖80-5出自The Archaeological Museum of Herakleion.p.74,p.355)

圖80-5 舟船舉例:供奉船,條紋大理石,新宮殿期(1500—1450 BC),阿吉亞·特里亞達出土

圖80-6 舟船舉例:盛滿珠寶的象牙供奉舟,后宮殿期(1400 BC),克諾索斯墓葬出土,2004年3月23日攝于克里特伊拉克利翁考古博物館

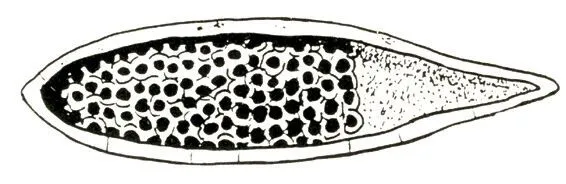

這件填滿蜂巢飾的陶舟模型(圖81-1),更可謂舟船在米諾宗教和喪葬實踐中具有特殊象征意味的絕佳例證,22此件陶船模型,為馬里卡·米佐塔基斯[Marika Mitsotakis]舊藏,2000年捐贈干尼亞[Chania]考古博物館,屬米諾中期I 期文化,可能出自克里特的莫里-奧迪吉特里亞[Moni Odigitrias]地區的一座圓形墓中,現藏克里特島干尼亞考古博物館。詳參Goodison,Lucy.Death,Women and the Sun:Symbolism of Regeneration in Early Aegean Religion.p.35。迪耶特里克[Bernard C.Dietrich]甚至直言“它感覺像極了裝載著一大塊蜂巢”的墓葬供奉船,象征為死者最后一程的航海之旅配備的蜂蜜食物,23詳參Dietrich,Bernard C.“Death and Afterlife in Minoan Religion.” p.27。其緣由就因為蜜蜂是生命死而復生的象征。24伊文思很早就將蜜蜂視作再生的象征,指出這種觀念在克里特島廣泛流行,而且在克里特傳說中,是蜜蜂喂養了嬰兒期的宙斯,足見其于人的生命的意義。詳參Evans,Sir Arthur.The Palace of Minos at Knossos(Volume I,the Neolithic and Early and Middle Minoan Ages).p.281。

圖81-1 蜂巢船、蜜蜂與蜂巢器:蜂巢飾模型船,米諾中期I 期文化,克里特圓(拱)形墓出土,克里特干尼亞考古博物館藏(出自Goodison,Lucy.Death,Women and The SunSymbolism of Regeneration in Early Aegean Religion.p.35,fig.53b)

的確,像蜜蜂這類小昆蟲,居然很早就出現在伊文思整理的米諾象形字中(圖81-2),蜜蜂類飾件在克里特、邁錫尼也都時有發現,前者有制作精美的馬利亞[Mallia]金蜜蜂,兩只肥碩的黃蜂手捧一個大蜂巢(圖81-3);后者有費斯托斯印章蜜蜂雕刻和邁錫尼象牙質鑲嵌蜜蜂飾,強調的都是雌蜂充滿蜂卵的腹部(圖81-4)。再往上溯,筆者甚至發現了舊宮殿期的這塊“蜂蜜蛋糕” (圖81-5、圖81-6),它像今日的肯德基大漢堡一樣由三層野蜂巢疊加,中間卻出乎意料地出現了一條翹首屈軀的蛇,嘴里還銜著一只小蜜蜂,其制作意旨一目了然。25雖然筆者認為這里蛇的出現強調的是其不死與再生寓意,但在伊文思論著中,筆者的確讀到過一個蛇與蜂蜜的故事,是講伊文思考古工地的一個工頭,家住克里特愛達山[Mt.Ida]西南的一個山頂小村,某天工頭上山時與爬上野蜂巢的蛇不期而遇,在他看來蛇大概是為了貪食那里的蜂蜜。接下去伊文思還寫道,“雖然人們在多大程度上相信蛇喜歡蜂蜜可能是因為蜜蜂幼蟲的風味尚很難判斷,但蜂蜜加牛奶供奉家蛇的做法在克里特島卻由來已久”。這樣說來,后世希臘蜂蜜加牛奶以供死者的做法,也可能最終追根溯源到這一古老習俗之上。詳參Evans,Sir Arthur.The Palace of Minos at Knossos(Volume IV-I).pp.155-56。至于后世的希臘人以蜂蜜作為祭奠死者必備食物之一的葬俗,恐正是對米諾人這種送死習俗的一種遠承吧。

圖81-2 蜂巢船、蜜蜂與蜂巢器:象形文字符號蜜蜂(出自Evans,Sir Arthur.PM.Vol.I,p.282,fig.215b)

圖81-3 蜂巢船、蜜蜂與蜂巢器:金蜜蜂吊墜,高4.6 厘米,MM III(1800—1700 BC),馬利亞[Mallia]出土,克里特伊拉克利翁考古博物館(出自Pedley,John Griffiths.Greek Art and Archaeology.p.51,fig.2.10)

圖81-4 蜂巢船、蜜蜂與蜂巢器 :象牙蜜蜂鑲嵌件,邁錫尼衛城西南部出土,LH IIIB(1300—1180 BC),邁錫尼考古博物館(出自Papadimitriou,Alcestis.Mycenae.p.215)

圖81-5 蜂巢船、蜜蜂與蜂巢器:“蜂蜜蛋糕”陶塑,高9厘米,最寬8—10 厘米,舊宮殿期后期(1979—1700 or 1650 BC)( 出 自The Archaeological Museum of Herakleion.p.101)

圖81-6 蜂巢船、蜜蜂與蜂巢器:“蜂蜜蛋糕”陶塑背面(出自Evans,Sir Arthur.PM.Vol.IV,pt.I,p.154,fig.118)

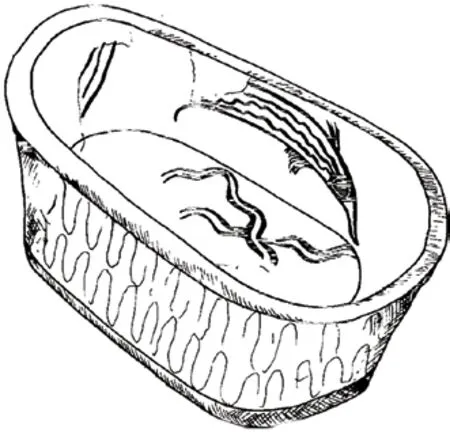

此外,除屋形彩棺外,米諾-邁錫尼時期還有大量看去像船形(又稱浴缸式)的橢圓形陶棺(圖82-1),26塞浦路斯也是米諾—邁錫尼陶棺的重要發現地,事實上島嶼東南部的現代城市拉納卡[Larnaka],就是因為曾發掘出土了眾多古代陶棺,而以希臘語Larnake而命名的。陶棺外壁、甚至內壁上滿飾海洋生物和水生動植物的圖景(圖82-2—圖82-5)。27古迪森就指出,“在早期,魚類是人們想象中的太陽旅行中沉入海洋時必然遇到的海生物之一,因此與死者的逐日之旅相關聯。陶棺上繪制魚類便也司空見慣”。此外,太陽白天的運行,看去與鳥兒的飛翔相類似,魚與鳥或魚、鳥與太陽在陶棺繪畫中亦時常并置,“三者都具有很強的喪葬象征色彩”。詳參Goodison,Lucy.Death,Women and the Sun:Symbolism of Regeneration in Early Aegean Religion.p.90。而且,一些米諾人墓地、如克里特東部和北部馬利亞[Mallia]地區的墓地亦往往濱海而居。可以想象,死者置身這樣的墓地和陶棺中,正仿佛面朝大海、拉開了他們人生最后旅程的遠航之帆,甚至將這樣的航船畫在仿自木箱的陶棺上,還可能成為后世希臘神話人物達娜厄[Danae]和她的兒子珀修斯[Perseus]乘木箱漂浮海上而成功逃生的一種遙遠追憶。

圖82-1 米諾船形棺舉例:伊拉克利翁船形棺展陳現場,2004年3月23日攝于克里特伊拉克利翁考古博物館

圖82-2 米諾船形棺舉例:陶棺內繪,出自皮斯科基珀洛[Piskokephalo](出自Marinatos,Nanno.Minoan Religion Ritual,Image,and Symbol.pp.231-36)

圖82-3 米諾船形棺舉例 :章魚飾陶棺,克里特東部埃皮斯科皮[Episkopi]出土,后宮殿期(1300—1200 BC) (出自The Archaeological Museum of Herakleion.p.169)

圖82-4 米諾船形棺舉例:內外彩船形棺(出自Higgins,Reynold.Minoan and Mycenaean Art.p.123,fig.145-47)

圖82-5 米諾船形棺舉例 :船形棺上的紙草、浮游動物圖景,后期米諾三期(LM III )( 出自Goodison,Lucy.Death,Women and The Sun Symbolism of Regeneration in Early Aegean Religion.p.90,fig.198b)

(五)車馬人物雕刻與瓶畫

如果車子與舟船一樣也參與了太陽神周而復始的宇宙環行,28邁錫尼文化中時見為死者制作的各類陶塑小家俱等模型器,這其中就包括了與喪葬相關的輪子和船,表明車與船對死者的重要性。詳參Papadimitriou,Alcestis.Mycenae.p.296。在神權政治的近東世界,君王的死亡與再生之旅亦當伴以車子。事實上,我們最初知道馬車的發明,正得益于在中亞大墓中馬車實物的保存。29如在哈薩克斯坦北部哈俄邊境的辛塔斯塔河岸一處青銅時代墓地的14 座墓葬中,便分別隨葬了一輛實物馬車,均放在豎穴木槨內,屬安德羅諾沃時代的形成期(2200—1700 BC)的辛塔斯塔-彼德羅夫卡文化[Syntashta-Petrovka]。詳參王海城,《中國馬車的起源》,第4 頁。在古埃及,十八王朝著名法老圖坦卡蒙墓內也隨葬了至少六輛馬車。30詳參Tiradritti,Francesco.Egyptian Treasures from the Egyptian Museum in Cairo.Harry N.Abrams,1999,p.199。此外,筆者本人也曾以中國古代魂車為重點做過考察,可詳參陳锽,《魂舟·魂車·魂橋:圖像中的靈魂信仰探討之三》,載《新美術》2018年第9期,第11—22頁。

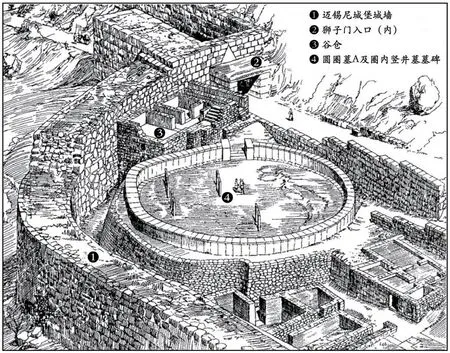

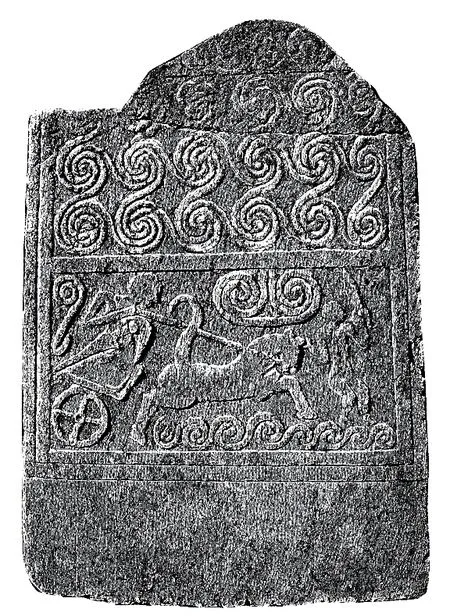

墓碑車馬人物圖。在希臘大陸的邁錫尼中心地區,雖然線字B 中所記馬車的使用還多限于一般用途,31詳參Plantzos,Dimitris.Greek Art and Archaeology C.1200-30 BC.p.41。但希臘最古老的、以馬車題材為主體的墓碑石雕,卻是這一時期君王陵墓的標配,僅圓圈墓A 中就出土了同類石墓碑17 件之多(圖83-1、圖83-2)。以這件立于圓圈墓A 前、內出“阿伽門農金面具”之五號豎井墓墓碑為例(圖83-3、圖83-4),螺旋波紋的下方刻畫了一個攜帶弓、矛、駕車男性,馬車前另站立一個迎向前方的持劍男子,全畫主旨被認為是對邁錫尼王駕車狩獵場景的描繪。32在邁錫尼遺址博物館,還收藏有圈B 的墓A(1700—1600 BC)和墓E(1600—1500 BC)出土的墓碑,上面都刻出牧人制服獅噬牛的畫面,只是前者為陰線淺刻(MM407),后者為陽雕(MM451)。如此內容,顯然帶著幾分希臘人對其游牧祖先生活的幾許追憶。詳參Evans,Sir Arthur.The Palace of Minos at Knossos(Volume IV-II).pp.250-52,fig.189;Papadimitriou,Alcestis.Mycenae.pp.72-73。

圖83-1 邁錫尼圓圈墓與墓碑:圓圈墓A[Grave Circle A],約公元前1650—前1450年,屬希臘大陸文化中的中希拉迪-晚期希拉迪底II 期 ,2004年1月9日攝于伯羅奔尼撒半島東北部的邁錫尼王宮遺址

圖83-2 邁錫尼圓圈墓與墓碑:圓圈墓A 及其皇家豎井墓位置素描復原圖(原圖出自Mee,Christopher.Greek Archaeology, a Thematic Approach.A John Wiley &Sons,Ltd.,Publication,2011,p.273,fig.9.6,金燁欣協助制圖)

圖83-3 邁錫尼圓圈墓與墓碑:5號豎井墓墓碑復原件,高1.35米,1600 BC,邁錫尼出土,雅典國立考古博物館藏(Π 1428)(出自Papadimitriou,Alcestis.Mycenae.p.70)

圖83-4 邁錫尼圓圈墓與墓碑:5 號豎井墓墓碑出土原件(出自Castleden,Rodney.Mycenaeans.p.126,fig.5.5)

類似這樣的狩獵墓碑在5 號豎井墓中還出土過一件(圖83-5),時代略早、為中期米諾III 期,不僅在碑面邊框裝飾內有軒昂的馭者、飛奔的戰車和馬踏的武士(穿8 字型身鎧),前景還有獅馬攜同,藝術自由度與感染力顯然更大,也應該是這類墓碑雕刻程式化之前的樣子。

圖83-5 邁錫尼圓圈墓與墓碑:5 號豎井墓帶邊框裝飾的墓碑,中期米諾III 期石雕(出自Evans,Sir Arthur.PM.Vol.IV,pt.I,p.251,fig.189)

當然,作為墓葬有機構成之一,墓碑車馬圖或亦可視為最早喪葬禮儀活動之一的馬車競賽圖,33弗穆爾和帕帕季米特里烏都認為,即使是墓碑上的狩獵圖,其屬性也非一般的狩獵,而應屬喪儀競技活動。詳參Vermeule,E.D.T.“Painted Mycenaean Larnakes.” The Journal of Hellenic Studies,vol.85,nov.1965,p.142;Papadimitriou,Alcestis.Mycenae.p.70。而這種“國王加雙輪戰車”的雕刻,是圓圈墓A 和圓圈墓B 墓碑中最常見的一種程式化主題。34除謝里曼發掘的圓圈墓A 外,在謝里曼圓圈墓A 發掘75年后的1951年,考古學家在邁錫尼城堡史前墓地的西側,又偶然發現了圈B 墓。墓內共有26 座墓、葬35 人,隨葬品雖不及圈A 豐富,但王族成員也使用金面具、有石碑等。詳參Papadimitriou,Alcestis.Mycenae.p.71。

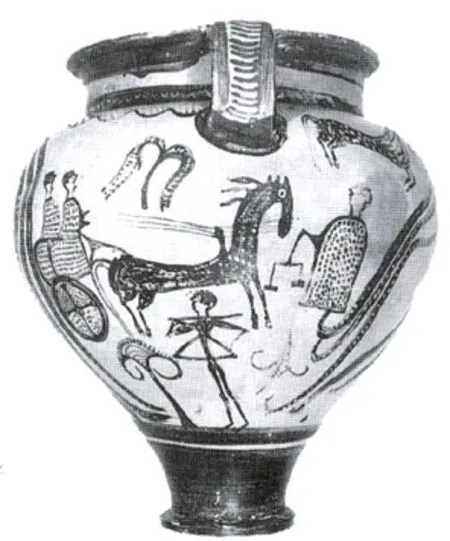

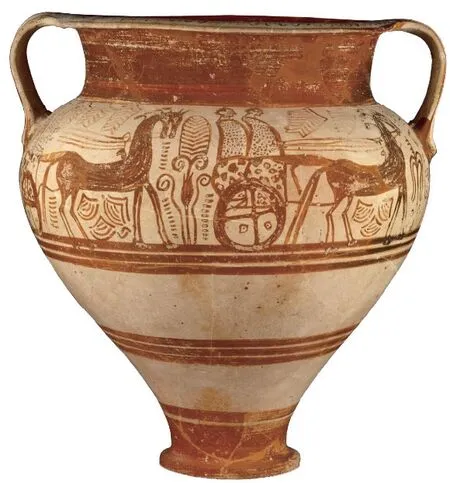

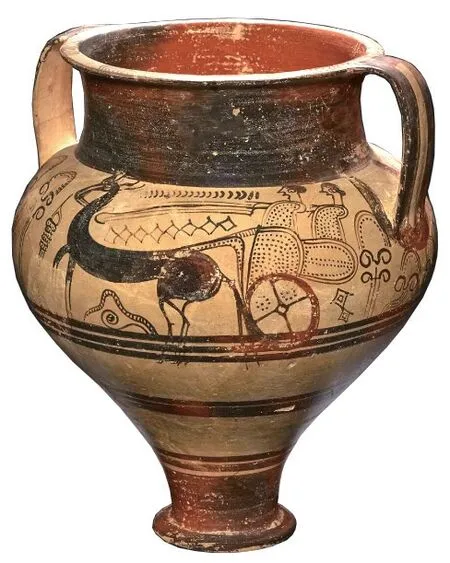

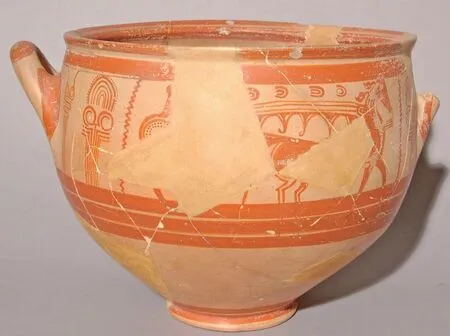

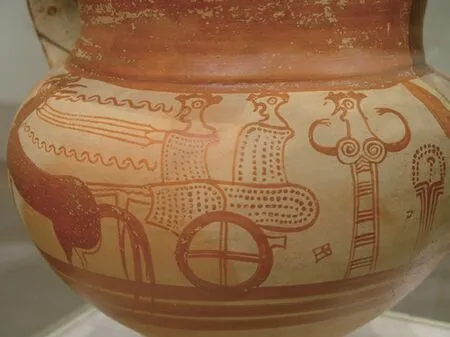

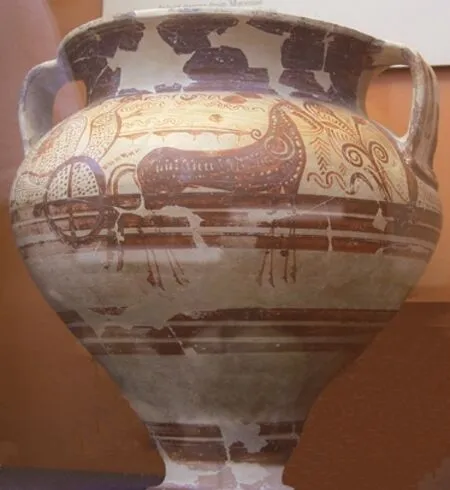

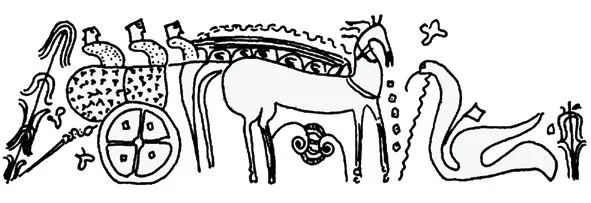

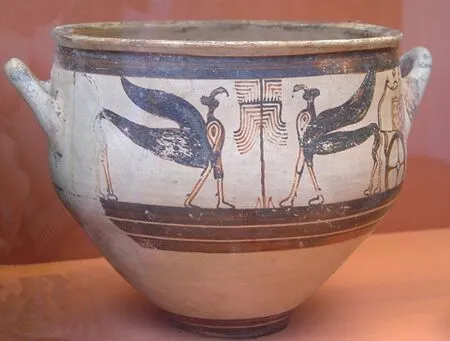

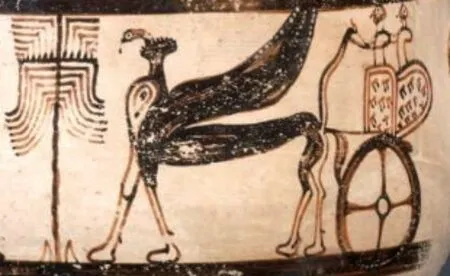

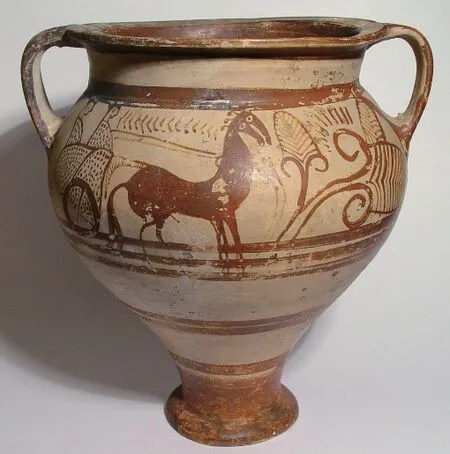

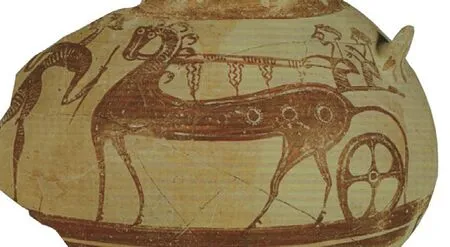

陶瓶車馬人物圖。真正與死者來世之旅有密切關聯的,還是見諸邁錫尼大型奠酒器雙耳陶罐[amphoroid krater]上的車馬人物圖,且多出自塞浦路斯島的墓葬之中,35裝飾著風格化圖像的大型雙耳陶罐[krater]幾乎只發現于塞浦路斯,很長時間人們都認為它們產于當地,但希臘大陸已發現的幾例則都靠近邁錫尼。現在一般認為它們都來自邁錫尼附近的工坊,很可能就在邁錫尼東部有上好陶泥資源的貝爾巴蒂[Berbati]生產。學者們推測,邁錫尼大型雙耳陶罐可能是特別為出口塞浦路斯而生產的,因為那里是當時的禮儀酒器集散中心。詳參Castleden,Rodney.Mycenaeans.Psychology Press,2005,pp.135-37。雖然這類瓶畫有時屬性并不明確,似乎只能定義為一般性車馬人物,但有一些瓶畫在表現內涵和手法上與上述喪葬類棺繪具有高度一致性,故而筆者認為應屬魂車,它與前述的魂舟一道,共同構成了死者前往彼岸世界的水陸兩大載體。

作為魂車的米諾-邁錫尼人物車馬,其繪畫一般也具有程式化特點,馬車通常由駢馬駕馭,以向右行駛為多,車上一馭一乘或一馭兩乘,人物通常穿斑點長袍,其他構成元素則或有增減與變化。雖然迄今沒有發現任何兩件繪畫完全相同的雙耳陶罐,但其場景屬性卻沒有根本性變化,36詳參Vermeule,E.D.T.“Painted Mycenaean Larnakes.” pp.140-41。比如馬車所過總是魚、波等水域,或樹木、飛鳥等陸上風景,或日輪、棕櫚、太陽柱等天境象征等。

冥界出行。前往彼岸世界的起點很多時候總是水域,瓶畫中便時見這類表現。比如在這件陶罐車馬圖中(圖84-1),37詳參Immerwahr,Sara A.Aegean Painting in the Bronze Age.p.156。馬軀上下都有蛤殼串飾,與陶棺上以螺貝表示海洋的符號相同(圖84-2),左上方還有一彎小水池,正前方則縱向繪出一條大河,表明馬車即將涉水的前景,而水的右岸已有一輛馬車涉水而過。很顯然瓶畫主題是車馬人物的“渡水”。

圖84-1 陶瓶上的車馬人物圖:冥界出行,塞浦路斯的馬羅尼[Maroni]出土(出自Immerwahr,Sara A.Aegean Painting in the Bronze Age.pl.46)

圖84-2 陶瓶上的車馬人物圖:陶棺,上飾螺殼與上下水簾紋,2004年3月23日攝于克里特伊拉克利翁考古博物館

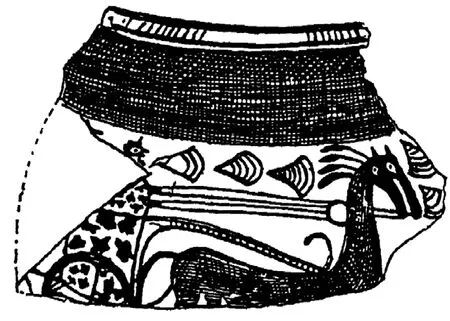

這兩件塞浦路斯恩科米[Enkomi]的瓶畫殘件所繪,或也大抵可歸于“冥界出行”一類,前者馬匹前方和上方都有橫向的貝殼飾帶(圖84-3),后者馬前有條通向遠方的河流,周遭縱或橫向的三角幾何紋大抵是水波紋的一種意象(圖84-4),后世幾何陶喪儀圖中作為人物間隔之波紋帶,大抵以此為源。

圖84-3 陶瓶上的車馬人物圖:恩科米瓶畫殘件之一,塞浦路斯法馬古斯塔[Famagusta]恩科米[Enkomi]出土(出自Evans,Sir Arthur.PM.Vol.IV,pt.II,p.819,fig.797b,c)

圖84-4 陶瓶上的車馬人物圖:塞浦路斯的恩科米瓶畫殘件之二

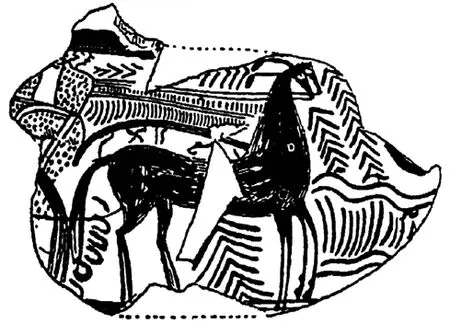

海天之游。更多瓶畫在繪畫內涵上與棺繪一樣,有將海水和天境物象并置而繪的特點。以這幅雙耳罐車馬瓶畫為例(圖85-1),前方為平視的車馭和馬,后方為俯瞰的車身,視角變換隨心所欲;車輪下的水波暗示了水下環境,馬體上下播撒的光輪、前方盡頭翻騰的飛鳥,又宛若一幅天上圖景,很好地表達了自水中冥界來、向天空神界去的畫意。

圖85-1 海天之游:雙耳罐車馬圖,羅得島拉里索斯[lalysos]出土(出自Goodison,Lucy.Death,Women and The Sun:Symbolism of Regeneration in Early Aegean Religion.p.95,fig.218f)

這件三系式水罐上的車馬圖(圖85-2),正中是大片的垂鱗紋,與棺繪上表示海洋的做法也相同,后面為成群的飛鳥,最前方則是已經抵達天界的車馬,馬周飾以日輪,車身半映半掩,整個畫面是上與下、天與海的二元對立統一表現,尤其是這種“馬車與鳥”結合的母題,在本森[Benson]看來就是構成“特殊喪葬意義”的最好例證。38詳參Benson,Jack Leonard.Horse,Bird&Man:The Origins of Greek Paintings.University of Massachusetts Press,1970,p.29。

圖85-2 海天之游:三系式水罐上的車馬圖,晚期米諾(LM),干尼亞[Chania]墓地出土(出自Goodison,Lucy.Death,Women and The Sun:Symbolism of Regeneration in Early Aegean Religion.p.96,fig.218d)

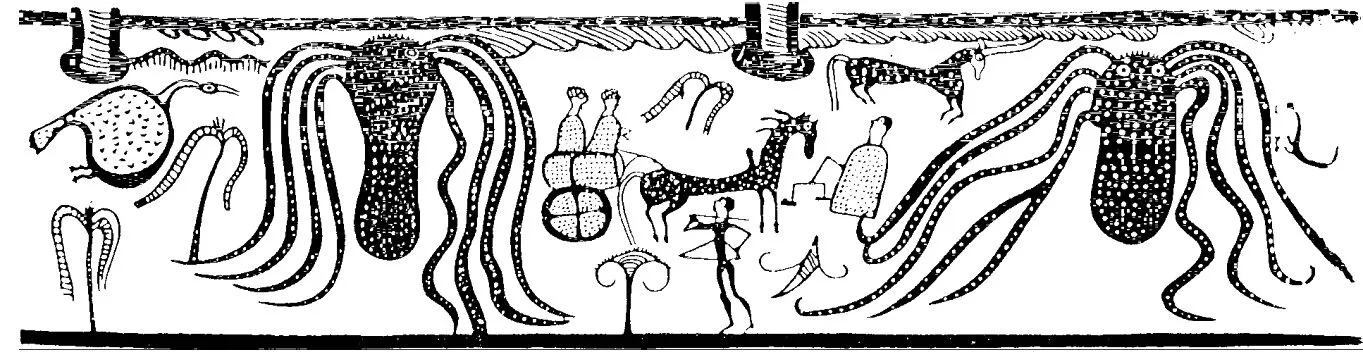

這件以“宙斯雙耳罐”[The Zeus-krater]聞名的瓶畫(圖85-3、圖85-4),兩只巨章(或代表雌雄)分居左右,觸角僨張,有種海底霸王的威武;畫面頂邊則繪出一層淺淺水波、崎嶇山丘和可能的樹或柱,給人陸上景觀渺然無限的聯想,可見這里主要是一幅水下、也即冥界圖景。而事實上,海平面的圖像志意義之一就是現世與冥世的分界。居兩巨章中心的是一幅車馬人物出行圖(圖85-5),兩個穿斑點袍的男人坐在馬車上,另一個寬袍男子則正面擋在馬車前,手執一件看似天秤的器具,而就是這件器具令學者們想到了《伊利亞特》中宙斯用天平稱量赫克托耳[Hector]天命以決定其命運的故事,于是以這則神話命名這件陶罐為“宙斯雙耳罐”。39前文我們已引征過邁錫尼圓圈墓A 中所出蝴蝶天秤的例子,說明這個時代的確已有天秤的存在,而且由阿努比斯神掌管的、以天秤(以象征瑪特女神之羽毛為稱量砝碼)稱量亡魂的埃及地下世界圖像,相信也早已為米諾人所知,故而瓶畫中的天秤也未必沒有稱量死者亡魂的意義。當然也有學者認為,這里天秤的實際作用可能是為墓葬定向。詳參Marinatos,Nanno.Minoan Kingship and the Solar Goddess:A Near Eastern Koine.p.239;Castleden,Rodney.Mycenaeans.p.137。當然,除以上主題畫面外,我們也看到散布其間的公牛、大鳥、風格化棕櫚樹和紙莎草等繪畫元素。因此,盡管這里突出的是冥界,但妝點希望的仍是彼岸復生。

圖85-3 海天之游 :“宙斯雙耳罐”瓶畫展開圖,塞浦路斯恩科米出土(出自Marinatos, Nanno.Minoan Religion Ritual,Image,and Symbol.p.240,fig.245)

圖85-4 海天之游:“ 宙斯雙耳罐”( 出自Δορα?,Bασιλικου.O μυκηνα?κο? πολιτισμο?.Bιβλιοθ?κη τη? εν Aθηνα?? Aρχαιολογικ?? Eταιρε?α?,1995,p.323,fig.264,Aρ.152)

圖85-5 海天之游:邁錫尼馬車瓶畫,兩個駕車人被一個巨鯨推動著前行,繪于邁錫尼出口到塞浦路斯的大陶罐上,公元前1250年(出自Δορα?,Bασιλικου.O μυκηνα?κο? πολιτισμο?.p.319,fig.261,Aρ.152)

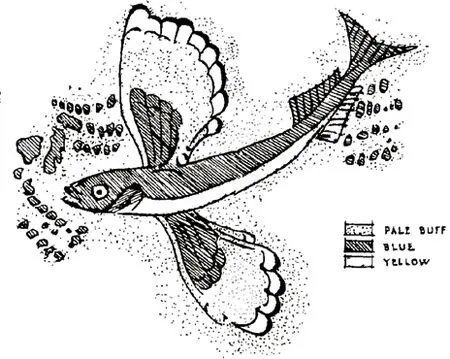

再看這件塞浦路斯-邁錫尼瓶畫帶(圖85-5),車上人物緊勒馬韁,自信滿滿地將車穩穩停靠,因為他們已經駛入了天堂,馬車前后都以作為宇宙生命樹的棕櫚樹為界,拉車的馬也足踏云頭。但出人意料的是,一只巨鯨卻熱力追逐馬車,甚至也可以理解為它為馬車的天界奔馳助推了一把。將巨鯨與天境結合,真讓人感嘆邁錫尼畫匠的大膽想象。不過在東地中海,的確有一種能飛的燕魚[the swallow-fish],40詳參Evans,Sir Arthur.The Palace of Minos at Knossos(Volume III).pp.128-29。菲拉科皮[Phylakopi]米諾王宮遺址壁畫上就有它的身影,克諾索斯也早見飛魚小雕件(圖85-6、圖85-7)。如此,邁錫尼瓶畫家又何嘗不可以將其畫進天堂,以傳達他們海天流觀的審美意象呢。

圖85-6 海天之游:壁畫中的飛魚,米洛斯[Milos]島的菲拉科皮[Phylakopi]米諾王宮遺址出土(出自Evans,Sir Arthur.PM.Vol.III,p.128,fig.82b)

圖85-7 海天之游:釉彩飛魚,或為木嵌板上的海景裝飾件,克諾索斯“圣殿珍寶室”出土,新宮殿期(1600 BC)(出自The Archaeological Museum of Herakleion.p.112)(左)

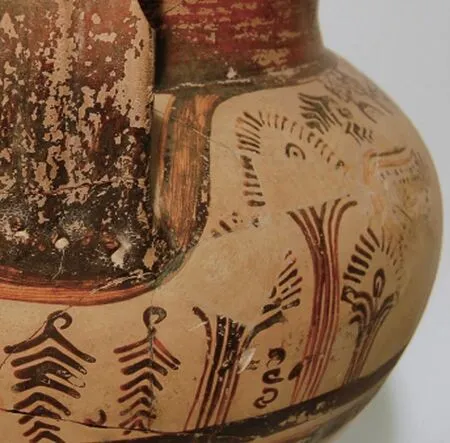

現藏大英博物館的這件雙耳罐,兩面各繪相向的駢馬單車與中立馭者的畫面(圖86-1、圖86-2),若以三角波紋象征水波論,這滿壁的水波可能寓意冥界之旅(圖86-2),但在陶罐兩側耳下方卻還赫然繪出若干高低錯落、筆者稱之為“太陽光柱”的物象(圖86-3),雖然它們以圣草紙莎草為原型(圖86-4),但在米諾圖像志中卻也是理想化天界的表征之一,并常常與棕櫚樹一道構成天界勝景,寄予著人們彼岸再生的美好愿望。

圖86-1 邁錫尼雙耳罐,晚期希拉迪IIIA2(1375-1300 BC)拉納卡的克拉夫迪亞[Klavdia]出土,2003年8月20日攝于大英博物館

圖86-2 邁錫尼雙耳罐:雙耳罐軿馬單車人物局部

圖86-3 邁錫尼雙耳罐:雙耳罐太陽光柱局部(中)

圖86-4 邁錫尼雙耳罐 :克諾索斯“壁畫宮”紙莎草花飾,晚期米諾III 期a(c.1420—1300 BC),克諾索斯宮殿出土(出自Evans,Sir Arthur.PM.Vol.II,pt.II,p.477,fig.285)(右)

天堂之旅。上面已經提到天堂圖景的重要標志就是棕櫚樹,在車馬人物圖的構成中,要么在車馬人物之前置棕櫚樹,要么車馬人物居中、前后都繪棕櫚樹以界定天堂。棕櫚樹大多屬風格化表現,有時棕櫚葉再與圣花類植物結合、具有理想化特點;還常常配合發光體太陽柱,或另加飾大鳥等物象。

以這件雙耳陶罐為例(圖87-1),陶罐一周飾車馬人物飾帶,駢馬單車雙人乘,馬車前后都繪以棕櫚樹,雖然它們大小與形態都不同,前方是枝葉垂掛的小棕櫚,中間為從花芯中生長出來的肥厚大葉,葉下還有百合花般的外卷花飾,但其表達天界標識的主旨是共同的,也正是這樣的布排,營造出車馬停駐天界圣地的意境。

圖87-1 瓶畫中的天堂之旅:雙耳罐,晚期希拉迪 IIIA2(1375—1300 BC),邁錫尼出品,塞浦路斯馬羅尼出土,大英博物館

同樣前后以棕櫚、光柱為天境界定的圖像,還見于庫里亞姆[Kourion]所出這件雙耳罐兩面繪(圖87-2、圖87-3),兩輛車馬相隨而行,圖像保存甚為完整。克拉夫迪亞[Klavdia]鐘形罐畫面雖有殘損(圖87-4、圖87-5),但主旨同樣明確,畫面簡潔明快。

圖87-2 瓶畫中的天堂之旅:庫里亞姆雙耳罐A 面,直徑30.5 厘米,高43 厘米,晚期希拉迪IIIA2(1375—1300 BC),希臘出品,塞浦路斯利馬索[Limassol]的庫里亞姆[Kourion]出土,大英博物館

圖87-3 瓶畫中的天堂之旅:庫里亞姆雙耳罐B 面,大英博物館

圖87-4 瓶畫中的天堂之旅:克拉夫迪亞雙耳罐A 面,晚期希拉迪(1300—1200 BC)拉納卡的克拉夫迪亞[Klavdia]出土,大英博物館

圖87-5 瓶畫中的天堂之旅:克拉夫迪亞雙耳罐B 面

這件現藏大都會藝術博物館的瓶繪畫面相對靜態單純(圖88-1),從馬車前后方都有的太陽柱、風格化棕櫚樹等繪畫元素看,車馬人物已抵達天堂,引人矚目的是馬車后的這位超高女性,她雙臂平舉、五指分開(圖88-2),與遠在希臘大陸腹地的塔納格拉陶棺誦哀人物有某種神似,因為是第一次、也是迄今在米諾-邁錫尼瓶畫中看到的唯一一個這類人物,或只能說它是邁錫尼畫匠對塔納格拉作品的某種模仿,也讓我們窺及了那個時代海島與大陸兩地藝術的某種交流。

圖88-1 送別車馬人物圖:雙耳罐車馬人物圖,晚希拉底 IIIB(c.1300—1230 BC),2005年12月31日攝于大都會博物館

圖88-2 送別車馬人物圖:雙耳罐車馬人物圖局部

這件雙耳罐人物巨大到“頂天立地” (圖88-3、圖88-4),數量也多達四人,兩位乘者從身軀體量就可分辨出為一男一女,前有披掛華美的雙馬駕轅,后有孔武壯士闊步隨侍,快馬輕車,騰云駕霧,就來到了棕櫚枝繁葉茂、香花圣果奇異的天堂,乘者和馭者也都換成了鳥首容妝(模擬鳥首或佩戴鳥的面具),引發我們對涅斯托耳金戒指上天堂再生之鳥首青年伉儷和塔納格拉陶棺上鳥首舉哀者的聯想。

圖88-3 送別車馬人物圖:雙耳罐, 晚期希拉迪 IIIA2(1350—1325 BC),希臘制品,塞浦路斯恩科米出土,2003年8月28日攝于大英博物館

圖88-4 送別車馬人物:雙耳罐彩繪局部

正如前述鳥具有靈魂、天堂等圖像志意義一樣,這件出自烏加里特[Ugarit]的邁錫尼雙耳罐圖像除以大小棕櫚界定天堂、以云頭裝飾馬體外,在迎接車馬人物的盡頭就增加了大鳥以示天堂的意象(圖89-1)。這件造型渾圓的鐘形罐,裝飾主體的格里芬也具有更為分明的鳥的特征(圖89-2),圖像構成的巧妙之處還在于一圖兩用,主體紋樣似是雙格里芬拱衛棕櫚樹(風格化,天堂的幻化)構成,但右側格里芬身后赫然出現的人物雙輪車(圖89-3),又將這只格里芬借用為輪車的駕馭者,構成格里芬駕車乘載死者前往天堂的意境。

圖89-1 車馬人物與格里芬:邁錫尼雙耳罐上的馬車圖,敘利亞西部的拉斯-沙姆拉[Ras Shamra]出土(出自Vermeule,E.D.T.Painted Mycenaean Larnakes.p.143,fig.5b)

圖89-2 車馬人物與格里芬:鐘形雙耳罐全景,希臘制品,晚期希拉迪IIIB(1300—1200 BC),塞浦路斯法馬古斯塔[Famagusta]的恩科米出土,2003年8月20日攝于大英博物館

圖89-3 車馬人物與格里芬:鐘形雙耳罐格里芬馭車圖局部

以上述天堂圖像志為基點,還可以辨識出更多“天堂之旅”的車馬瓶畫。比如這件雙耳罐,一面繪畫雖僅一車一樹(圖90-1),但巨大而搖曳的棕櫚一株已足矣,更何況在另一面太陽柱前還增畫了一個人物(圖90-2),以表達天界對車馬人物抵達時的迎奉。41筆者注意到迎奉者手中所執之物,與“宙斯雙耳罐”人物所執物似有某種相似性,如果事實如此,此人立于天堂入口,或當另有深意,此處暫釋而不論。現藏科林斯博物館的這件瓶畫(圖90-3),太陽雙柱間也有一位高大侍者恭迎車馬人物的到達。這幅立有執劍武士的瓶畫因為僅剩殘片(圖90-4),馬車人物從哪里來、又要到哪里去,已無從辨識,但馬匹身上閃著金光的團團太陽花飾,還是顯出車馬的凡俗,姑且將其歸入天堂之旅吧。

圖90-1 抵達天界的車馬人物:恩科米雙耳罐A 面,晚期希拉迪IIIA2(1375—1300 BC),希臘制品,塞浦路斯恩科米出土,大英博物館

圖90-2 抵達天界的車馬人物:恩科米雙耳罐B 面

圖90-3 抵達天界的車馬人物:車馬人物,高0.451、最大直徑0.335 米,c.1250 BC,ιουλια βασιλικη 附近出土,科林斯考古博物館(出自Δορα?,Bασιλικου.O μυκηνα?κο? πολιτισμο?.p.325,fig.267)

圖90-4 抵達天界的車馬人物:邁錫尼雙耳罐殘片,1300 BC,雅典國立考古博物館藏(出自Plantzos,Dimitris.Greek Art and Archaeology c.1200—30 BC.p.41)

其實,要斷然肯定奠酒雙耳罐上的車馬人物是魂車出行者的確有一定困難,因為這里沒有幾何陶以降篤定的陳尸棺榻的死者,而僅有乘坐馬車的人、或說是以魂像形式出現的人,而按照我們已有的闡釋,魂像乃死者生前的形象,也即死者與其生前同形,因此這里的車馬人物從某種角度講就是生人,要認定他們是前往彼岸的死者,只能依靠圖像志相關信息進行綜合分析并做出推斷,其間的不確定性或誤判或會存在,這就是學界或僅語焉不詳地視其為“車馬人物”的原因。

事實上,在米諾-邁錫尼棺繪藝術中,也全無死者的形象出現,筆者推測米諾人是視陶棺、也即陶棺內埋葬的死者為棺繪圖像敘事的本體對象的,那些用具象或象征性手法、形象或抽象性地表達出的天地自然、宇宙神圣,都是為棺內死者營造的回歸之境,甚至可以說是引導死者渡冥界、奔天堂的物象標記與地形圖。42馬瑞納托斯從古埃及“亡靈書”的啟示中,看到“米諾陶棺描繪的那些場景實為地形圖,是特別為死者前往冥界、并最終抵達歸宿地天堂而設計的圖像指南”。詳參Marinatos,Nanno.Minoan Kingship and the Solar Goddess:A Near Eastern Koine.p.141。墓葬中隨葬的這類車馬人物圖,或也在某種程度上具有這樣的意義。

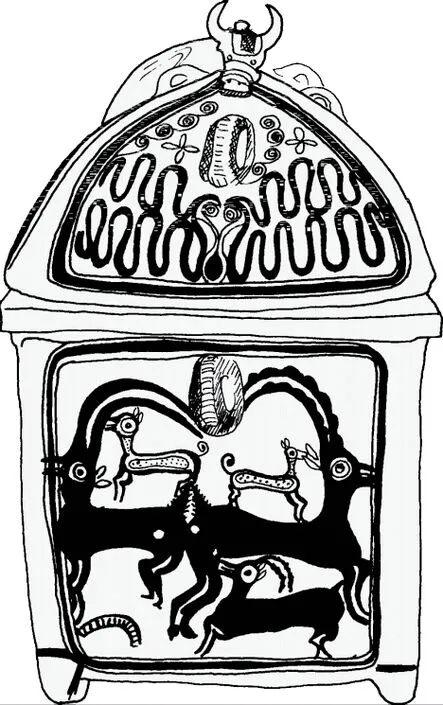

若再以后世幾何陶的奠酒瓶為喪儀畫載體論,這里畫在雙耳奠酒罐上的車馬人物也可以被推斷為具有喪葬屬性,二者具有前后相承的意義。至于說到陶棺,在成百上千凱拉梅科斯墓地出土文物中,筆者關注到一件迪皮隆陶棺,造型似為縮短版的米諾陶棺(圖91),上面的飾紋也被認為是米諾陶棺常見的星月主題,43詳參Banou,Eleni S.Kerameikos.John S.Latsis Public Benefit Foundation,2014,p.39。但裝飾特點早已不具米諾風采,而完全是一幅幾何陶的形貌了。但也正因如此,無論從繪畫載體還是紋樣裝飾上,它都恰好成為喪儀圖由青銅時代晚期走向幾何陶時代的一種過渡形態。如此,無論是米諾陶棺還是米諾奠儀罐上的繪畫,都與幾何陶時代的喪儀畫有了一種切實可尋的關聯。

圖91 米諾-邁錫尼式陶棺,圓形與半圓形裝飾可能是日月類的天文象征符號,前幾何陶時代(c.1000 BC),凱拉梅科斯博物館(出自Banou,Eleni S.Kerameikos.p.39)

迄今筆者看到的繪有死者的邁錫尼瓶畫只有一個殘件,全部繪畫雖然不明,44詳參 Cavanagh,William.“Death and the Mycenaeans.” The Cambridge Companion to the Aegean Bronze Age,edited by Cynthia W.Shelmerdine,Cambridge University Press,2008,p.338。但保存下來的部分卻涵蓋了關鍵信息(圖92):死者躺在與塔納格拉棺繪相同的“透視棺”內,雖然下面是否有車無從知曉,但人物、動物與棺柩位于同一個平面上是明確的,它們正簇擁著死者,朝著同一方向行進,將其定義為出殯圖大體是沒有問題的。雖然唯此一件,但也聊勝于無,因為正是這種繪畫以及塔納格納棺繪的存在,成為后世希臘喪儀圖的先驅。至于米諾-邁錫尼馬車與喪葬相聯系的傳統,也從未從希臘世界消失,45詳參Benson,Jack Leonard.Horse,Bird &Man:The Origins of Greek Paintings.pp.22-24。而為隨后的迪皮隆陶瓶大型車馬出殯圖所繼承。

圖92 送葬圖,厄利斯[Elis]的阿吉亞·特里亞達出土,后期希拉底文化(LHIIIC,1200—1100 BC)(出自The Aegean Bronze Age.Edited by Cynthia W.Shelmerdine,Cambridge Univesity Press,2010,pl.13.2)

日入之地與極樂之島。當我們在此討論米諾-邁錫尼人棺繪和瓶畫上冥界與天地之旅等的藝術表現時,令人困惑的一個問題是,為什么是克里特、而非希臘大陸成為這些繪畫的原生之地。或許烏加里特紙草書的一則神話對我們會有所啟發,神話中的克里特被稱作卡弗托[Kaphtor],是工藝神科塔爾-哈西斯[Kothar-and-hasis]的王國,46在烏加里特神話中,居住在黎凡特與埃及沿海地區的人稱克里特為卡弗托,擁有“靈巧”與“智慧”雙名[Kothar-and-hasis]的工藝神科塔爾-哈西斯是那里的主宰。而包括現在敘利亞、黎巴嫩、巴勒斯坦、約旦等國在內的諸國所居之地黎凡特地區,則是希伯來人眼中的迦南美地,黎凡特[Levant]之稱就是由拉丁語Levare 一詞而來的,意為“日升”,也即日出之地,從而與克里特一起,共同構成了早期近東和東地中海世界的東西兩極。同時也是迦南神話太陽女神沙普舒[Shapsh(u)]渡回冥界的領航人,克里特也因此被烏加里特人理解為是一座位于大海中央、與神明接近的島嶼(圖93),是接近文明世界西部的邊緣之地和太陽棲息之地。47有關克里特與卡弗托、克里特人與凱弗提烏[Keftiu]人、烏加里特神話等問題,從伊文思開始學界討論日久,目前大多數學者認可青銅時代的克里特島就是卡弗托,克里特就是埃及紙草書中提到的“遠到凱弗提烏”的島嶼及其島上居民。詳參Marinatos,Nanno.Minoan Kingship and the Solar Goddess:A Near Eastern Koine.pp.1-2。

圖93 置身東地中海和近東世界的克里特(原圖出自Marinatos,Nanno.Minoan Kingship and the Solar Goddess:A Near Eastern Koine.p.2,fig.1-1,燁欣、張俊協助制圖)

客觀地講,包括克里特島在內的東地中海和愛琴海流域的若干古國,在其早期文明中彼此間就有密切聯系,48以商船貿易為例,1984年考古學家在土耳其發掘了烏魯布倫沉船[the Ulu Burun shipwreck],這艘時間約當公元前14世紀的貨船上清理出的超過17 噸的貨物,就分別來自環地中海國家和地區,其中也包括來自邁錫尼的陶瓶,是青銅時代晚期地中海諸國貿易和文化互動的一個縮影。詳參Preziosi,Donald,and Louise Hitchcock.Aegean Art and Architecture.p.132。在某些時段甚至是一個政治共同體,比如古埃及強大的第十八王朝時代的圖特摩斯三世、阿蒙霍太普三世等時期,東地中海黎凡特地區、克里特島等國就與埃及有著某種嚴格的附屬關系,伊文思早就敏銳地指出應該將米諾的歷史置于埃及和近東語境中加以考察,甚至他還預測了米諾遺物在埃及三角洲的存在,而這一點在日后曼弗雷德·別爾塔克[Manfred Bietak]在尼羅河三角洲東部泰爾·埃里·達巴[Tell el Dab’a]發掘的、時代屬哈特謝普蘇特(或圖特摩斯三世)時期的關于米諾人的壁畫中得到了證實。49詳參Bietak,Manfred.Taureador Scenes in Tell El-Dab?a (Avaris) and Knossos.?AW,Verlag der ?sterreichischen Akademie der Wissenschaften,2007,pp.11-43,亦可查閱網站https://www.auaris.at/html/index_en.html。至于邁錫尼本土與埃及的直接交往,可以這件寫有法老阿蒙霍特普三世[Amenhotep III]象形文名字之彩釉陶板的出土為證(圖94-1),50第十八王朝(約公元前1575—前1308年,時間延續共267年)是古埃及新王國時期的第一個王朝,也是古埃及歷史上最強盛的王朝。最著名的法老包括哈特謝普蘇特[Queen Hatshepsut],公元前1504—前1482 在位、圖特摩斯三世[Thutmose III],公元前1479—1425在位,被稱為“埃及的拿破侖”、阿蒙霍特普三世[Amenhotep III],約公元前 1390—1360年在位,是推進古埃及一神教改革的阿肯那頓[Akhenaten]的父親,在位時繼承前志,大力發展對外關系,并修建了包括底比斯神廟和盧克索門農巨像及阿蒙霍特普祈靈殿在內的諸多宏偉建筑。發現于邁錫尼北坡M 建筑(LH IIIA,1400—1300 BC)中的這塊彩釉陶版,正是阿蒙霍特普三世時期與希臘交往活躍的見證它可能是伴隨埃及與邁錫尼之間的貿易商品或皇家贈禮的“標簽”而到達邁錫尼皇宮的。它或是隨埃及貨物一起到達,或是作為贈品贈與邁錫尼皇室。詳參Papadimitriou,Alcestis.Mycenae.pp.163,265。它可能是作為隨埃及出口邁錫尼的商品或皇家贈禮的“標簽”而到達邁錫尼皇宮的,因為同時伴出的還有“貨物神”象形文字殘片(圖94-2),后來都被珍藏在邁錫尼衛城禮儀中心區域的壁畫宮中。

圖94-1 象形文字彩釉陶板殘片:阿蒙霍特普三世象形文字彩板,北坡M 建筑出土,后期希拉底(LH IIIA,1400—1300 BC),邁錫尼考古博物館藏(出自Papadimitriou,Alcestis.Mycenae.p.163)

圖94-2 象形文字彩釉陶板殘片:帶有“貨物神”的象形文字泥板,上面完整書寫的往往是“貨物神曼博·瑪特·拉太陽神拉之子”[Meb-Maat-Re,son of Re]

的確,在米諾時代的地中海世界,位居西方大海之中的克里特,或許被想象為地處宇宙邊緣的冥界,是將亡靈送至、也將陽光播撒到冥界的太陽女神沙普舒進入冥界的地方。當然,與冥界同處宇宙邊緣之地的還有埃律西昂——這個被冠以極樂天堂、阿斯福得原野51又譯為阿斯福得洛斯草原[Asphodel Meadow],阿斯福得[Asphodel]實乃南歐百合科草本植物,又稱阿福花,是希臘神話中開滿天堂的水仙、百合一類的花。[古希臘]荷馬,《荷馬史詩·奧德賽》(24.1-18),第438 頁。、福島、永生之島等眾多美名的世界,52相近的概念與詞語還包括Elysium Planitia,Elysian paradise,the Islands of the Blest,a Land of Bliss,Asphodel Meadow 等等。這個與天堂共處同一宇宙軸心、只有穿過赫俄利斯太陽門才能抵達的地方,水天一色、浩瀚邈遠,海風和煦、陽光普照,百合紙草絢美,自然萬物洽然,這一切我們在盛贊生命的克里特米諾藝術中都看到了。

(六)葬制中的來世信仰

告別米諾-邁錫尼棺繪和瓶畫藝術,希臘島嶼和大陸青銅時代更早階段喪葬藝術發展之路的軌跡開始模糊不清,我們似乎只能更多地回到墓葬資料本身去進行一番考察,因為在考古學文化中墓葬是一個獨立的體系,也是能在相當程度上保留下古人從物質到精神層面上若干遺跡遺物的重要部分。

在伊拉克利翁主港口的波羅斯附近,曾發現新宮殿期(1640—1430 BC)的眾多大型崖墓群,內中就有豐富的埋葬活動,如針對居住社群不同成員而使用的棺架、棺床、木棺等多種葬具,就表明克里特至少在新宮殿期就有多種喪儀存在,寄予著人們對死亡似乎不僅僅是“長眠”的期望。不僅如此,有些木棺發現時尚留存藍色顏料,或以為棺上曾繪有藍天、大海一類的圖景,53詳參Dimopoulou-Rethemiotaki,Nota.The Archaeological Museum of Herakleion.p.169。以象征亡魂之旅的漫漫航途。54也有學者認為,這類彩棺的使用者身份可能是船長或水手,如弗穆爾就曾指出“最早保存下來的克里特木棺發現在死于14世紀時期的船長和士兵的墓室墓中,其中有一具發現在靠近克諾索斯的卡特薩巴[Katsaba]港口墓地中的木棺施了藍彩”。詳參Vermeule,E.D.T.“Painted Mycenaean Larnakes.” p.123。

在費斯托斯[Phaistos]和阿爾切內斯[Archanes]也都曾擁有高規格貴族墓葬,尤其是在阿爾切內斯發掘的一座女性墓中,不僅存在大量隨葬品,而且還殉葬了一馬一牛,尤其就殉牛而言,此墓可謂迄今唯一一座遺跡明確的考古墓例,55詳參Dimopoulou-Rethemiotaki,Nota.The Archaeological Museum of Herakleion.p.167。也是時間稍后的特里亞達石棺公牛祭祀圖在喪制上的早期實例。

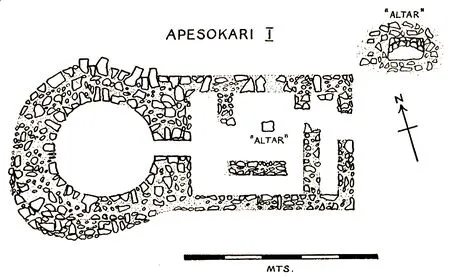

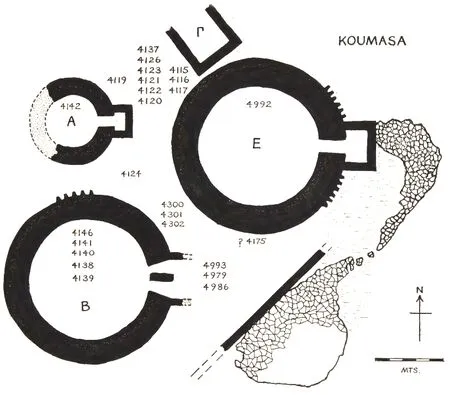

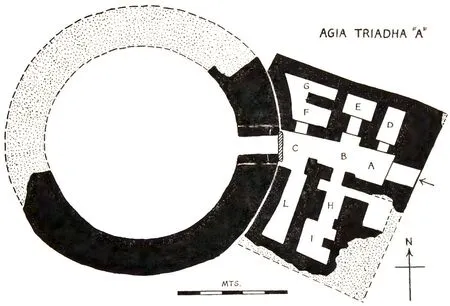

在克里特南部中心梅薩拉平原上的墓葬內外,曾多有祭壇、供奉臺、專用陶器的發現,成為學界研究當時埋葬時曾舉行某種喪儀的重要證據。如在埃佩索卡里[Apesokari]圓形墓內的前廳和墓外,就曾發現各一處地面鋪石(圖95-1),在庫馬薩[Koumasa]圓形墓還有更大面積的鋪石存在(圖95-2),56詳參Branigan,Keith.The Tombs of Mesara:A Study of Funerary Architecture and Ritual in Southern Crete,2800-1700 B.C.Duckworth,1970,pp.132-35。而這類鋪石區域極大可能是埋葬時為舉行更多部族人參與的某種儀式而鋪設的。

圖95-1 梅薩拉圓(拱)形墓祭壇與墓前建筑舉例:埃佩索卡里[Apesokari]圓形墓內外鋪石遺跡平面圖(出自Branigan,Keith.The Tombs of Mesara.figs.28,27,23)

圖95-2 梅薩拉圓(拱)形墓祭壇與墓前建筑舉例:庫馬薩[Koumasa]圓形墓鋪石遺跡平面圖,是梅薩拉墓地中迄今發現的最大的鋪石地面,鋪石地面仍保存有8 米長

墓室入口外還常有一些小的附屬建筑、如長方形前廳及其周圍的小室,它們不僅可用來堆放供奉物或滿足墓室備用之需,更可以是舉行某種儀式的空間,尤其是前廳,57因為墓葬入口前廳的出現,原來在墓內舉行的奠酒、供物與毀器等儀式便漸次移到墓外。布蘭尼根推測,死者可能先在前廳停尸體數周、甚至數月,然后才舉行葬禮。然后,當前廳不足以容納更多的人參加葬禮時,可能才出現圓形墓葬前那類鋪石的建筑,供眾人參加在此舉行的、包括奠酒與祝酒、供奉與毀器在內的露天喪禮。詳參Branigan,Keith.The Tombs of Mesara:A Study of Funerary Architecture and Ritual in Southern Crete,2800-1700 B.C.pp.102,114,119。在阿吉亞·特里亞達A[Agia Triadha]、卡米拉里I[kamilari]、埃佩索卡里 II[Apesokari]等圓形墓室外這類附屬建筑內都發現了眾多遺物,其中占壓倒性多數的是圓錐形酒杯,往往數十、甚至數百件之多,而且總是集中在一個單獨房間內,足見該室作為祭酒或祝酒類儀式空間發揮的重要作用。58詳參Branigan,Keith.The Tombs of Mesara:A Study of Funerary Architecture and Ritual in Southern Crete,2800-1700 B.C.pp.98,23。以阿吉亞·特里亞達 A 墓為例(圖95-3),這里前廳的L 室內就集中發現了這種圓錐形酒杯以及有嘴帶柄壺等。

圖95-3 梅薩拉圓(拱)形墓祭壇與墓前建筑舉例:阿吉亞·特里亞達大型圓(拱)形墓A 及其墓口前廳平面圖,由于墓口外有了前廳,原來在墓內舉行的奠酒 儀式也隨之移到墓外,EMIIIMMI(c.2000 BC)

相較而言,墓內發現的諸如米諾酒具角杯、祭桌、火盆、精油瓶等,則更可能是人們在墓內為死者舉行奠酒等喪儀留下的喪儀性器物。59詳參Branigan,Keith.The Tombs of Mesara:A Study of Funerary Architecture and Ritual in Southern Crete,2800-1700 B.C.p.93。

至于對死者的祭食、歌舞等儀式,出自卡米拉里圓形墓的兩件陶模型最具說服力。60地處克里特南部梅薩拉峽谷平原的卡米拉里,是圓形墓建造的重地之一,時間段主要集中在公元前1700年—公元前1600年和公元前1400年—公元前1350年兩個階段。附近還發現喪宴儀式的遺跡。詳參Dimopoulou-Rethemiotaki,Nota.The Archaeological Museum of Herakleion.pp.171,183。模型一是這件方形、帶有兩個立柱的廳堂式神祠(圖96-1),廳堂內四位可能代表死者祖先的高大男性貼墻正襟危坐,兩位小人背對觀者、正為他們供奉祭食,整個模型表現的主旨就是對祖先或死者的祭奠。模型二是女子四人圓圈舞(圖96-2),因為舞蹈女子圓形底座一周飾以圣角,可以肯定是具有儀式行為的舞蹈。而這樣的舞俑在后來的島東帕拉卡斯特羅也有出土(圖96-3),是三舞者圍繞中心里拉琴手起舞的場景,雖然現在下無底座,但出土時曾有一件殘座伴出,顯示這組樂舞也是在圓場內進行。61伊文思在整理這件文物時,就是將殘圓盤及其上面的兩只鴿子與四個樂舞女俑放在一起的,詳參Evans,Sir Arthur.The Palace of Minos at Knossos(Volume III).pp.72-73,fig.41。因為兩組模型都為女性圓圈舞,古迪森遂由此推測“這種圓圈形舞蹈可能是當時喪葬禮儀的一部分”,布蘭尼根[K.Branigan]受尼爾森觀點啟發,甚至推測這類舞蹈很可能旨在慶祝植物女神阿里阿德涅[Ariadne]的死去與重生,上述圓形墓前的大塊鋪石地面或就是舉辦這類儀式的表演空間,62詳參Goodison,Lucy.Death,Women and the Sun:Symbolism of Regeneration in Early Aegean Religion.p.86,fig.106;Branigan,Keith.The Tombs of Mesara:A Study of Funerary Architecture and Ritual in Southern Crete,2800-1700 B.C.pp.136-38。而這種慶祝春之神[a vernal deity]的節日儀式正寓意著對死者復生的美好祝福,也可能開后世喪儀類舞蹈活動的先河。

圖96-1 陶模型三件:方形神祠陶模型,公元前1650年,卡米拉里[kamilari]圓形穹頂墓出土,2004年3月23日攝于伊拉克利翁國立考古博物館

圖96-2 陶模型三件:圓形神祠內的圓圈舞陶模型,公元前1650年,卡米拉里[kamilari]圓形穹頂墓出土,2004年3月23日攝于伊拉克利翁國立考古博物館

圖96-3 陶模型三件:女子樂舞陶模型,后宮殿期(1350—1300 BC),帕拉卡斯特羅出土,伊拉克利翁博藏(出自The Archaeological Museum of Herakleion.p.183)

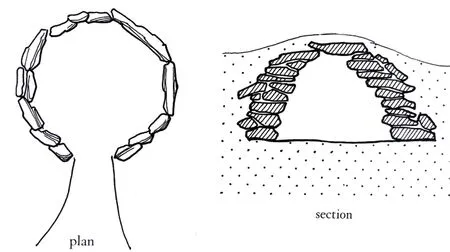

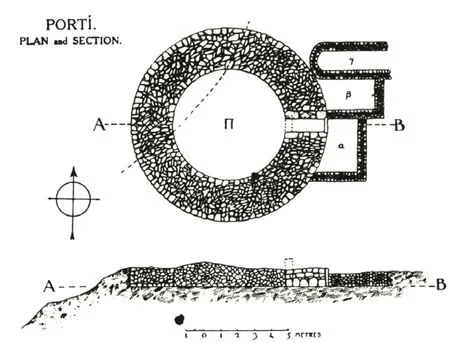

就墓葬建制本身而言,墓葬的圓形結構最為學界關注。如果說米諾早期、甚至新石器時代晚期基克拉澤斯的圓(拱)形墓可能是早期人類穴居的一種鏡像(圖97-1、圖97-2),63伊文思發掘的克諾索斯地下大墓室,就是一座圓形穹頂的地下墓室,墓門東向,從一個像是墓葬門道的長而深邃的地道[dromos],順階而下,便可抵達地下圓拱形墓室,死者葬身于此,在伊文思看來,死者葬身于此就像種子深耕大地,寓意的是對新生命的孕育。詳參Evans,Sir Arthur.The Palace of Minos at Knossos(Volume I,the Neolithic and Early and Middle Minoan Ages).p.104。到克里特梅薩拉眾多圓形墓的構建時,就可能更多寄托的是人們對來世的信仰。比如引起學者關注的是,這種圓形墓內部空間大,往往持續使用數代、數十年之久,64僅以墓內所葬人數論,阿吉亞·特里亞達圓形墓內至少有200 人、墓室前廳至少50 人;在萊比娜I 墓[Lebena I]中估算更達到600 人之多。詳參Branigan,Keith.The Tombs of Mesara:A Study of Funerary Architecture and Ritual in Southern Crete,2800-1700 B.C.p.129。但墓葬卻只有一個并非實用的、出入困難的狹小入口(圖98-1、圖98-2),65詳參Branigan,Keith.The Tombs of Mesara:A Study of Funerary Architecture and Ritual in Southern Crete,2800-1700 B.C.pp.34-35,112,154。若將其與墓葬的圓形設計結合,更像是對解剖結構下女性子宮內部的圓形與狹窄產道的模擬(圖98-3)。再結合門道東向和死者的頭向朝東以迎接新生的太陽,66布蘭尼根引用斯特凡尼[Stefani]“這種墓葬入口和尸體的方位都朝向東的做法,可能與太陽東升的現象有關,也可能與人們相信身體死后可以復生的觀念相關”的主張,但也認為東向本就是梅薩拉地區的傳統,與再生觀念沒有關系。在基克拉澤斯發掘墓葬的希臘考古學家赫里斯托斯·杜馬斯[Christos Doumas]又指出,基克拉澤斯墓葬雖然沒有統一的方位,但其常見的情況是將尸體背部沿墓葬長邊放置,臉朝向入口,這種做法通常意味著在山丘斜坡的墓葬死者是朝向峽谷的,而在沿海地區的墓葬死者則是朝向海面的,兩種情形都是旨在讓死者可以俯瞰到開闊的地平線,表達的是“早期基克拉澤人就相信來世”這一信仰。倫福儒則從一些基克拉澤石墓葬上壓蓋重石板的現象分析,認為它與梅薩拉圓形墓以大石板封門的現象一樣,非常可能是有意防止死者起來的做法,并由此來說明當時人們對來世的信仰。詳參 Branigan,Keith.The Tombs of Mesara:A Study of Funerary Architecture and Ritual in Southern Crete,2800-1700 B.C.pp.88、104-05;Doumas,Christos.Early Bronze Age Burial Habits in the Cyclades:To the Memory of Christos Tsountas.P.Astroms,1977,p.55;Renfrew,Colin.The Emergence of Civilisation:The Cyclades and the Aegean in the Third Millennium B.C.Methuen,1972.p.432。死者葬式的屈肢形態模擬胎兒,尸體覆以赭鐵礦粉以像初生嬰兒的“滿血復活”等諸種要素,這種墓制最終可能成為寄予人們對死者回歸母體、并開啟再生之旅愿望的物質載體。

圖97-1 基克拉澤斯和米諾圓形墓舉例:錫羅斯類型圓拱墓平剖面圖,凱羅斯-錫羅斯文化[Keros--Syros Culture,2800-2300 BC](出自Fitton,J.Lesley.Cycladic Art.British Museum Press,1999,p.25)

圖97-2 基克拉澤斯和米諾圓形墓舉例:克諾索斯地下大墓室的平剖面圖,圓形穹頂,早期米諾三期(EM III,2200—2000 BC)(出自Evans,Sir Arthur.PM.Vol.I,p.105,fig.74)

圖98-1 梅薩拉圓形墓結構舉例:卡米拉里I 號[kamilari I]圓形墓入口與內景

圖98-2 梅薩拉圓形墓結構舉例:卡米拉里圓形墓俯視圖, 最晚使用于中期米諾期I 期,一直延續到晚期米諾斯III(c.2000—1200 BC)( 出自Neer,Richard T.Greek Art and Archaeology.p.25,fig.1.9)

圖98-3 圓(拱)形墓葬結構舉例:波蒂[Porti]圓拱形墓平剖面圖(出自Goodison,Lucy.Death,Women and The Sun:Symbolism of Regeneration in Early Aegean Religion.p.22,fig.43)

再看多次葬,包括米諾人在內的早期人類大都曾流行過二次葬或多次葬,但在前后不同的埋葬時間,米諾人對尸骨處理的態度及做法是完全不同的,按照布蘭尼根的理解,人們對死者最初埋葬的精心處置、每位死者個體隨葬品類別與數量的“因人而異”、以及奠酒、舞蹈、禱祝咒語等各類喪儀活動的舉行,都“并非簡單地撫慰死者,而是不給死者任何返回曾經家園的借口”,這其中就反映著人們對死亡是一個緩慢過渡的認識和對精神世界的某種信仰。67詳參Branigan,Keith.The Tombs of Mesara:A Study of Funerary Architecture and Ritual in Southern Crete,2800-1700 B.C.p.104,pp.111-13。然而時隔數月、甚至更長,當人們將新死者埋入墓內時,除收藏好作為先死者個性代表的顱骨外,其余尸骨多隨意處置,或挪移至墓邊或堆放墓室,或棄于墓外壕溝。68詳參Branigan,Keith.The Tombs of Mesara:A Study of Funerary Architecture and Ritual in Southern Crete,2800-1700 B.C.pp.108-11。用“過渡禮儀”理論闡釋米諾人對死者態度逆轉這一現象的關鍵,就是肉體與靈魂在整個死亡過程中關系的轉化,當死者初死時肉體完存,靈魂尚困于肉體中、或處于過渡的游弋狀態,當此之間恭敬對待尸骨是必須的。然而,當肉體完全腐爛消亡、并為其舉行過最后儀式之后,死亡閾限過程便宣告完結,靈魂也由此獲得了精神自由,此時再保存尸骨已變得毫無意義。69正如范熱內普所引拉斐陶的民族志研究:“在最原始民族中,尸體只是為了安全緣故而被保存于最初的巖石冢。經過一段時間后,對尸體有新的葬禮,然后再進行各種預定禮儀……他們相信,死者只有在失去身體上的血肉后才能進入靈魂世界。”梅薩拉圓形墓的考古發現,似也可窺見米諾人所為之初衷。詳參[法]阿諾爾德·范熱內普,《過渡禮儀》,第108—109 頁。從這個角度講,梅薩拉圓形墓多次葬的現象,不是缺乏對來世的信仰,而恰恰暗示著早期米諾人來世信仰的成熟,它不需要依賴肉體物質的保存,而可以擁有一個精神的來世。70詳參Goodison,Lucy.Death,Women and the Sun:Symbolism of Regeneration in Early Aegean Religion.p.26。

當然,愛琴地區早期墓葬資料具有地域多樣、資料零散的特點,墓葬屬性也并非整齊劃一,存在著種種墓葬或喪俗歧異、繁雜的現象,不能一以概之。但經過一代代考古學家的持續探求,71尤其要強調的是,露茜·古迪森在其《太陽、女性和死亡:早期愛琴宗教中再生的象征性》一書中,總結了數十年間包括斯庫利[Vincent Scully]、卡雷特蘇[Alexandra Karetsou]、布蘭尼根[K.Branigan]、馬茨[Friedrich Matz]、贊梭迪德[Stephanos A.Xanthoudides]、杜馬斯[Christos Doumas]、倫福儒[Colin Renfrew]等多位學者對相關問題的研究,并將諸種討論綜合考察闡述,從而得出愛琴時代的希臘人通過其墓葬及其祭祀禮儀活動表現其來世信仰觀念的結論。 可詳參Goodison,Lucy.Death,Women,and the Sun:Symbolism of Regeneration in Early Aegean Religion.pp.20-30。已經可以在一些片斷的、或單獨看去缺乏意義的墓葬要素間建構起一個彼此鏈接、相互扣合的關系,為我們描繪出一系列復雜的、生死信仰兼容的圖景,而這一切也成為可以解釋早期人類死亡與再生觀念理論的物質基石。

六 結語

至此,我們一路上尋,已經追到了文明之初乃至新石器時代晚期的希臘,看到了希臘來世信仰的端倪,也探尋了希臘喪葬觀念及其禮儀實踐從伊始到發展的歷程,感受了在古希臘龐大的視覺圖像中喪葬禮儀內涵所據有的重要地位。

無疑,古希臘喪葬禮儀藝術是歷史發展到一定階段的產物。單就喪儀圖而言,米諾-邁錫尼時代可謂首開先河,但與后世以人物為主體的典型喪儀圖不同,這里沒有自然主義描述下的喪葬儀式,而是將海、陸、空自然萬物以象征性手法寫進陶棺,再結合雙面斧、圣角等宗教符號的繪制,構建起米諾人自己對彼岸信仰的抽象表達,體現了米諾-邁錫尼陶棺對米諾文明盛期就開啟的、頗具創造性與豐富性的象征藝術傳統的繼承。至于此時的車馬人物瓶畫,也多以米諾象征藝術語言的營造為前提。雖然也有像特里亞達石棺那種對送葬與獻祭儀式和耶拉派特拉陶棺對狩獵圖的描繪等,但米諾-邁錫尼喪葬類繪畫藝術的核心,還是旨在表達米諾人渴望人類像自然循環更迭一樣可以死而再生的信仰,強調的是對死者的終極關懷和充滿想象的來世之旅。

與此同時(或稍后),一批可能由克里特遷至希臘大陸底比斯的塔納格拉-邁錫尼人,沿用了米諾人使用陶棺的舊俗,卻與米諾棺繪專注天堂之旅不同,更為強調對死者的哀悼,遂開創性地在陶棺上記錄當時喪葬禮儀場景與內涵,比如第一次描繪對稱分布的舉哀隊列,第一次賦予男女人物“舉哀式”“誦哀式”等特殊造型,第一次明確喪儀中男女職司與行為規范的不同等,從而開啟了以描繪喪葬禮儀為主旨的古希臘喪儀圖藝術的先河。當然、舉哀而外還偶見入斂、車馬出行、喪儀競技(狩獵)等圖像,是為后世這類喪儀圖內涵的先驅;也時見格里芬、棕櫚樹、飛鳥等物象的象征性表達,從而不僅賦予了塔納格拉棺繪具象與抽象兼具的特征,也顯示出大陸與島嶼藝術上的某種互鑒與交流。

隨著邁錫尼文明的覆滅,歷經“海上民族”大遷徙和希臘民族的重組、融合與復興,希臘歷史來到了古風時代,塔納格拉喪儀圖也穿越“黑暗”,以幾何繪畫的形式重現。因為這一次脫離了陶棺而選擇以奠儀陶瓶等為主要載體,停尸棺榻的死者第一次成為喪儀圖的真正主角,舉哀本身的規制、實操要點也成為描繪重心,圍繞著它的舉哀女和誦哀男陣營亦開始了程式化表現。與此同時,車馬人物與奠儀瓶和喪葬的關聯也上承米諾-邁錫尼傳統,第一次以規模化、儀仗化出殯長列的形式出現在迪皮隆瓶畫之中。可以說,古希臘喪儀圖,尤其是舉哀圖和出殯圖的制度化、規范化和規模化就在幾何陶時代,舉哀和出殯是此時喪儀圖表現的兩大主題,其中迪皮隆大型車馬人物游行圖是喪儀圖的時代之最。

從古風到古典是古希臘喪制逐漸定型化的時期,古希臘所謂“三段式”喪儀制度也大抵固化于此時、并在隨后的歲月里很少變化。作為當時喪制的視覺圖像,喪儀圖繼承前制,仍然聚焦于喪葬禮儀本身的表現,因為經歷多次喪法改革,喪儀圖內涵甚至在某種程度上成為審視不同時期喪法的一種圖像藍本,比如舉哀圖中的舉哀空間、舉哀人身份、出殯時間等等,或都可以與相關法條規定相對應;浩蕩的出殯車馬人物也因一次次“禁奢令”而早已銷聲匿跡,就算普通的送葬圖也寥寥無幾。而“訪墓”和“迎新”作為新出現的兩大主題,一時間甚為流行,如果說后者重點關注的是逝者的身后事、也即促進其“過渡禮儀”順利完成、確保靈魂獲得自由的話,那么前者則更多的是關照生者的現世情、也即通過探訪、祭奠死者而疏解人們的思念之情、穩固家庭親情、傳達人間關懷,而這樣的喪儀圖也最終起到了維護傳統喪制與家庭的作用。

最后,由于學界對以喪儀圖為代表的古希臘喪葬繪畫研究有“詳于今而略于古”的特點,筆者在本文中除對古風古典期喪儀圖做分類梳理與簡約討論外,重點探討了幾何陶迪皮隆瓶畫、邁錫尼塔納格拉棺繪和米諾-邁錫尼棺繪與瓶畫,研究中實物資料以筆者20年歐美各大博物館和重要考古遺址考察為基礎,并在廣泛閱讀前人研究成果基礎上提出自己的見解。尤其是鑒于國內相關研究的闕如,本文盡可能全面地將塔納格拉棺繪和米諾-邁錫尼棺繪及瓶畫資料匯集于茲,以期學界更全面深入地了解這批穿越“黑暗時代”、并最終成為古希臘喪儀圖前緣的圖像資料。與此同時,對米諾-邁錫尼與喪葬藝術相關的若干藝術母題也進行了一定的文本與圖像梳理,以期明晰其賦予米諾-邁錫尼喪葬藝術不同于后世喪儀圖獨特屬性的意義,并最終構建起由米諾-邁錫尼到塔納格拉、再到幾何、古風、古典期希臘喪儀圖的歷史發展全鏈條。

附記:本文原為筆者在雅典奧納西斯基金會從事博后研究[Onassis Fellow]的論題,雖擱置多年,但思考與探求從未停歇,尤其是近兩年,隨著相關資料公布與學術研究的推進,引發筆者對這一問題深入挖掘與探討的熱情,遂成就此篇,希望能對國內本領域的研究有所補闕或推動。此外,特別要提到在雅典讀博的石慧萌博士,在資料搜集上給筆者提供了重要支持,她不僅幫助查找了大量權限類電子文本,還親去相關博物館,為筆者補拍了若干圖像資料,在此特別表示謝忱!