我愛(ài)黃山松 墨瀋潑不已 潘天壽三上黃山及相關(guān)詩(shī)畫

周飛強(qiáng)

民國(guó)廿三年,即1934年夏,潘天壽有一次黃山之旅。《姜丹書教育生活年鑒(自編年譜)》中對(duì)此記載較詳:

六月,同邵裴子、潘天壽、吳茀之、潘玉良(女)游黃山。到湯嶺關(guān)、茅棚、慈光寺、文殊院、獅子林、云谷寺等處,一路奇景,目不暇接,跬步變形,不可名狀,氣勢(shì)雄偉,大闊胸襟。我經(jīng)此行,非但添得許多畫材,且筆墨從此敢破膽奔放矣。——朝從杭州乘杭徽長(zhǎng)途汽車,經(jīng)余杭、臨安、昌化,過(guò)昱嶺關(guān),盤行許多曲折山路而達(dá)徽州府城(歙縣),轉(zhuǎn)車至萬(wàn)安,宿安徽省立第二中學(xué)。翌晨,坐長(zhǎng)轎過(guò)藍(lán)田,至高橋,宿小學(xué)。再翌晨,上午抵湯口,宿茅棚,洗溫泉浴。再翌日,往湯嶺關(guān),畫剪刀峰、聽鳴弦泉、觀虎頭巖及人字瀑,午后上山,宿慈光寺。再翌日上山,經(jīng)閻王壁、半山寺、天門坎、蓬萊三島、穿巖洞而達(dá)文殊院,宿兩夜,觀云海、撫迎客松、近眺天都峰、松鼠跳天都、蓮花峰、蓮蕊峰,遠(yuǎn)望達(dá)摩渡江。第三日晨,爬蓮花溝、上蓮花峰、穿鰲魚洞,至天平矼,遙觀石筍矼,達(dá)獅子林,宿兩夜,坐清涼臺(tái)、觀西海門、上始信峰、撫麒麟松及臥龍松。第三日晨,至丞相原,宿云谷寺,觀九龍瀑,從此下山,回到茅棚宿。翌晨,乘原轎,經(jīng)潛口鎮(zhèn),回到徽州府城,已天黑,宿旅舍。翌晨,仍乘汽車,傍晚到杭。此其大略。諸景細(xì)名,不可勝紀(jì)。1姜丹書,《姜丹書教育生活年鑒(自編年譜)》,《姜丹書藝術(shù)教育雜著(增訂版)》,上海三聯(lián)書店,2021年,第524 頁(yè)。

從姜氏所記,大致可知民國(guó)時(shí)由杭赴歙縣、黃山旅游的基本情狀。他們這趟黃山之旅,前后約十日余。潘天壽詩(shī)興很濃,有《夜宿黃山文殊院東閣》兩首,及《夜宿黃山文殊院東閣意有未盡復(fù)成四截》存世。前詩(shī)寫道:

神鬼空山萬(wàn)劫遺,高樓難禁動(dòng)遐思。

無(wú)邊暮色從茲下,盡有星辰向我垂。

金鼎丹砂煙久燼,璇宮燈火夜何其。

松聲絕似濤聲猛,不耐清寒強(qiáng)自支。

一椎清磬漏深中,枕上情懷自不同。

敗榻燈搖倀鬼吼,荒天龍卷大王風(fēng)。

極巔何礙群峰小,妙悟方知我佛空。

卻幸文殊龕里宿,莫教游屐證匆匆。2潘天壽紀(jì)念館編,《潘天壽詩(shī)存》“潘天壽詩(shī)賸”,浙江美術(shù)學(xué)院出版社,1991年,第5—6 頁(yè)。

后詩(shī)“其四”曰:

名山峰壑自相殊,氣象高華意趣粗。

昨夜夢(mèng)中頹甚矣,大風(fēng)扶我上天都。3同注2,第6 頁(yè)。

黃山以天都、蓮花二峰為最高,當(dāng)時(shí)“蓮花有險(xiǎn)道可達(dá)極巔,天都則直聳云霄,向無(wú)路可上”4同注3。;也因于此,潘天壽只能于夢(mèng)中由大風(fēng)吹著上了天都峰,可謂妙極;大約民國(guó)二十六年(1937),黃山才建成登天都峰梯道。

可以感到,畫家的想象力也如黃山一般氣象高華。恰如姜丹書所謂的“非但添得許多畫材,且筆墨從此敢破膽奔放矣”,此次黃山之行對(duì)于潘天壽而言,恐怕同樣是震撼心靈的,以致日思夜想,黃山不斷地入他夢(mèng)里來(lái)。比如1936年所作《夢(mèng)游黃山圖》(圖1)上題詩(shī)曰:

圖1 潘天壽,《夢(mèng)游黃山圖》,1936年,紙本設(shè)色,縱247.2厘米,橫46.7厘米,潘天壽紀(jì)念館

重向蓮花峰頂行,海云無(wú)際夜無(wú)聲。

平原筆力華原墨,如畫千山鐵鑄成。

石險(xiǎn)徑懸銀漢上,天青花放海云春。

何年得遂名山想,野鶴青松友此身。

這實(shí)乃詩(shī)畫俱佳的杰作;想來(lái)那時(shí)潘先生所作黃山題材的畫作并不止于此,只是如今不易尋得罷了。而那時(shí)潘先生還撰有《憶黃山簡(jiǎn)同游邵裴子姜敬廬先生及吳子茀之》長(zhǎng)詩(shī),收錄于《詩(shī)賸》。起首便有“黃山之高豈僅高于四萬(wàn)八千丈,拔地參天勞止仰”,整首長(zhǎng)古氣局開闊、意象萬(wàn)千,文末是:“此是前夏初伏間,歲屬甲戌,奇暑炎炎如鼎烹。忽然已是兩年事,每多悶損乏情致。何當(dāng)相約重作黃山游,遍搜山中秘藏?zé)o盡之詭異。啟我胸中恢宏突兀不平思,詩(shī)成草草速相寄。”5同注2,第10—11 頁(yè)。《潘天壽詩(shī)集注》中注解此詩(shī)說(shuō)是作于1935年,我個(gè)人認(rèn)為詩(shī)中既有“已是兩年前事”句,更其為1936年所作更為合理。這與前述《夢(mèng)游黃山圖》的時(shí)間也剛好對(duì)得上。吳茀之的《讀壽師憶黃山詩(shī)形諸夢(mèng)寐,率賦此以酬》也作于1936年,曰:

一自前年六月黃山返,此心悠悠常共白云轉(zhuǎn)。

白云憶我我憶云,每一仰止興不淺。

昨宵忽讀先生示我詩(shī),氣為壯,神為怡,

居然夢(mèng)里復(fù)見之。

先生詩(shī)比黃山怪,我夢(mèng)比詩(shī)奇更奇。

我本旅宿江之曲,瞬息狂風(fēng)吹我到山麓。

云中行,云中坐,引吭發(fā)浩歌。

別有天地世非俗,竹杖芒鞋興不窮。

峰峰回薄起而伏,伏者何峰記不清,

起者猶能一一指其名。

蓮花蓮蕊舞高空,天都猶覺(jué)見神功。

三峰兀峙反如鼎,一峰一態(tài)蛟相逞。

驀地云海翻濤瀾,萬(wàn)里迷朦雜尋影。

仿佛混沌天未開,我作盤古獨(dú)徘徊。

此時(shí)斧糳正焦急,頓被山妻喚醒來(lái)。

妙哉此行,冥冥獲神悟。

黃山與我不解緣,何妨終古魂來(lái)去。6駱風(fēng)編,《吳茀之詩(shī)存》,中國(guó)美術(shù)學(xué)院出版社,2020年,第101—102 頁(yè)

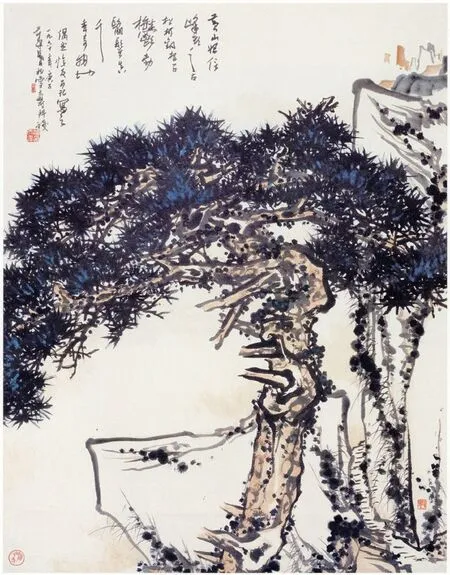

而潘天壽等人真正的黃山重游卻要等到二十余年后的1956年。不過(guò)這中間,黃山松卻屢屢形諸筆端,比如1944年所作上款為“風(fēng)白學(xué)弟”的《黃山虬松圖》(圖2),行書長(zhǎng)題《畫松》一詩(shī):

圖2 潘天壽,《黃山虬松圖》,1944年,紙本設(shè)色,縱106.5 厘米,橫40 厘米,私人收藏

我愛(ài)黃山松,墨瀋潑不已。

高者直參天,低者盈尺咫。

鬅鬙萬(wàn)葉青銅古,屈鐵交錯(cuò)虬枝舞。

霜雪幹漏殷周雨,黑漆層苔滴白云。

亂峰飛月嘯饑虎,世無(wú)絕筆韋偃公,誰(shuí)能纖末起長(zhǎng)風(fēng)?

蔡侯古紙鵝溪絹,展付晴光凌亂中。

這首題畫詩(shī)收錄于1938年所輯《詩(shī)賸》,可證此前即有相關(guān)的畫作,惜所見圖版不多。另見一幀1943年所作《虬松》,上隸書題《畫松》詩(shī),實(shí)屬珍貴。而20世紀(jì)60年代反倒有幾幅題著這首詩(shī)的黃山松畫作傳世,很顯然這個(gè)題材在潘先生的腦子里是有著非常深的印記的。當(dāng)然這或許和1956年重游黃山有很大的關(guān)系。

潘先生款屬1956年以黃山為題材的詩(shī)畫,目前卻未能得見;其具體行程各處也多有抵牾。比如在多處吳茀之和諸樂(lè)三年表中,都說(shuō)是本年六月同潘天壽等人游黃山,實(shí)誤。現(xiàn)有諸樂(lè)三寄蔣鳳白一札,我覺(jué)得系年于1956年當(dāng)是正確的,具體如下:

風(fēng)白先生大鑒:上月奉上一函諒早達(dá)左右。暑期中所有積累之印章均已刻就。兄臺(tái)一方亦已鐫成。天壽兄謂此刻頗佳,當(dāng)未敢信。茲先印出附寄一覽請(qǐng)指疵。七月二日曾有拙作四幀,紅荷花、石榴花、梔子花、蕉鵝,寄至你處,出版社迄無(wú)回音,殊念。希代查示,拜托拜托。日內(nèi)將有黃山之行,有天壽、茀之、趣琴、鄧白諸兄同往,十天后回杭。草草不盡,即頌

臺(tái)祺

弟樂(lè)三于八月九日7盧炘、諸正昊編著,《諸樂(lè)三年譜(簡(jiǎn)編)》,浙江人民美術(shù)出版社,2022年,第116 頁(yè)。

當(dāng)然即便有此材料,但缺吳茀之自己的一手材料為證,其最終有沒(méi)有這趟黃山之行,也尚待考;因?yàn)橐粠?962年所作《西海門即景》中,明確寫有“重游黃山”一語(yǔ),所指的或是1934年與1962年這兩次。而對(duì)于潘、諸等人此次黃山之行,其實(shí)諸樂(lè)三留下了數(shù)量不少的速寫稿,上面有具體的年月,可以為證,并可知他們?cè)邳S山上的行程梗概。比如有“文殊院門口之古柏。五六年八月十五日”“天門坎望蓮花蓮蕊兩峰。一九五六年八月十五日”“天門坎。五六年八月十六日”,可知他們8月14日住文殊院,第二、三日在文殊院及天門坎附近寫生。又有“送客松。五六年八月十七日”“下蓮花溝上文殊院途中,遠(yuǎn)山為天都峰。八月十七日下午”等,可知8月17日在迎客松附近寫生。潘天壽恰好也傳有一幀“迎客松,十七日”的速寫稿(圖3),我覺(jué)得正好可以和諸樂(lè)三的這些相合,并可推知潘先生這批黃山速寫大抵都出自1956年這次黃山之行。因?yàn)橹虚g還有一幀“始信峰石橋邊古松”的速寫(圖4),明顯是1960年所作《黃山松圖》軸(圖5)的母本,畫上題曰:“黃山始信峰頭之古松,柯銅根石,郁勃鬅鬙,真千年奇物也。偶然憶及,即記寫之。”

圖3 潘天壽,《黃山速寫》,1956年

圖4 潘天壽,《黃山速寫》,1956年

圖5 潘天壽,《黃山松圖》軸,1960年,紙本設(shè)色,縱153 厘米,橫117 厘米,潘天壽紀(jì)念館

1956年11月的《文匯報(bào)》上亦恰登有時(shí)供職南京師范學(xué)院的王達(dá)弗《黃山國(guó)畫寫生散記》一文,中有“在黃山,8月14日那天,面對(duì)著玉屏樓迎客松寫生的畫家有杭州美分院的潘天壽、鄧白、金浪等……”,大體與前述相合,其中玉屏樓即舊稱的文殊院。而另?yè)?jù)王氏所述:

潘先生一面看著大家的畫,一面指出國(guó)畫取景章法的重要。他指出畫山要畫出來(lái)龍去脈,要畫出山與山石與石的關(guān)系,一個(gè)角落的一塊石頭或峰頂,都不是孤立的。要能引起人們的聯(lián)想,要交代它的來(lái)路與去向。畫松要取其奇。盡管黃山松是挺直平伸,要完全如實(shí)的畫來(lái),就會(huì)平極。取景要取其側(cè),要找最立體最適當(dāng)?shù)慕嵌龋辉摱紡恼嫒ケ憩F(xiàn)它。8王達(dá)弗,《黃山國(guó)畫寫生散記(上、下)》,載《文匯報(bào)》1956年11月23、24日,第3 版。

從諸樂(lè)三速寫稿的款署看,8月18日,仍在文殊院、迎客松處附近;19日,在蓬萊三島、白象峰、蓮花溝、清涼臺(tái);20日,在清涼臺(tái)、獅林精舍;21日,在清涼臺(tái)、光明頂、始信峰。《天地繪心:中國(guó)畫學(xué)國(guó)美之路》繼學(xué)篇中有兩紙標(biāo)注1961年8月的“始信峰”“迎客松”的速寫,圖標(biāo)說(shuō)是潘天壽所作,當(dāng)誤。9許江、尉曉榕、高士明編,《天地繪心:中國(guó)畫學(xué)國(guó)美之路·繼學(xué)》,中國(guó)美術(shù)學(xué)院出版社,2015年,第133 頁(yè)。這首先不是潘先生速寫用筆的風(fēng)格,其次潘天壽也沒(méi)有此年的黃山之行。潘老先生實(shí)是在1962年8月,和吳茀之等三上黃山的。吳茀之的一些年表里說(shuō)是10月,亦誤。而且這一次,諸樂(lè)三應(yīng)未同行。

潘天壽這趟黃山之行詩(shī)興又一次大發(fā),留有《三上黃山住北海賓館訪獅林精舍》四首,及《壬寅八月十六日夜宿黃山北海賓館值大臺(tái)風(fēng)臥雨不寐口號(hào)》八首。詩(shī)題既明確了自己游黃山的次數(shù),亦點(diǎn)明了第三次登山的具體年月日。后首“其一”曰:

爭(zhēng)說(shuō)晴晨好,重來(lái)黃岳游。

快登天都頂,眼底萬(wàn)峰收。10同注2,卷二,第11 頁(yè)。

此行當(dāng)是應(yīng)美協(xié)安徽分會(huì)賴少其主席的邀請(qǐng)而來(lái),《為黃山而生——童乃壽傳》中有“潘天壽來(lái)合肥”一節(jié),11周玉冰,《為黃山而生:童乃壽傳》,安徽文藝出版社,2014年,第54—57 頁(yè)。其中所述當(dāng)為此次黃山之行的相關(guān)內(nèi)容。當(dāng)時(shí)中國(guó)畫的境遇及潘先生等人的社會(huì)地位已非1956年時(shí)可同日而語(yǔ),因此心情更為愉悅,熱情也更為高漲。潘先生終于在六十六余高齡登上了天都峰頂;現(xiàn)在能見到的幾幀與吳茀之的清涼臺(tái)合照,也為此行所攝。現(xiàn)存一幀簡(jiǎn)筆《黃山松》(圖6),上題“黃山獅子峰背之古松。六二年八月八日,壽”,可視為毛筆速寫稿,右下角鈐有“吳谿”印,許是當(dāng)時(shí)草草勾好,即被吳茀之收藏的;當(dāng)屬此行的一個(gè)直接證據(jù)。

圖6 潘天壽,《黃山松》,紙本設(shè)色,縱10 厘米,橫40 厘米,私人收藏

而既然是應(yīng)邀而來(lái),潘、吳二人此行應(yīng)該作了不少畫留在安徽,只是現(xiàn)在基本未能獲觀,沒(méi)準(zhǔn)大部已不存,至為可惜。不過(guò)現(xiàn)可見一卷“嚴(yán)陣同志鑒可”上款的《黃山松圖》卷(圖7),乃“六二年壬寅初秋,壽于黃山紫云樓錄書畫黃山松舊作”,當(dāng)為此行應(yīng)酬之作無(wú)疑。1962年的8月8日正是農(nóng)歷立秋節(jié)氣,與所謂“初秋”亦相合。嚴(yán)陣的《紫云峰下紫云樓》散文中,略述當(dāng)時(shí)情形:

圖7 潘天壽,《黃山松圖》卷,1962年,紙本設(shè)色,縱23 厘米,橫206.5 厘米,私人收藏

我當(dāng)時(shí)和潘先生住的鄰近,因此能常常碰到一些遠(yuǎn)遠(yuǎn)近近的高官,或親自驅(qū)車前來(lái),或派人特地登門,向潘先生索要字畫。應(yīng)該說(shuō),這些氣指一方的高官大吏,都是一般人想方設(shè)法難以攀附的人物,如今送上門來(lái),只要一幅畫,便可結(jié)識(shí),機(jī)會(huì)難得,何樂(lè)而不為呢?可是潘天壽先生卻不這樣認(rèn)為,在這方面,他是鐵面無(wú)情的,凡是未曾相識(shí)的,官再大,他也一概謝絕。在這種情況下,伴他前來(lái)黃山的吳茀之老先生,為了打個(gè)圓場(chǎng),就往往把自己的畫送給來(lái)人,做個(gè)應(yīng)酬。

……

我記得很清楚,那一天天氣特別好,黃山群峰透天際,猶如碧波萬(wàn)里,身穿深灰色中山裝的潘先生站在那里,旭日的金輝染亮了他高高的卻又顯得有些瘦削的背部。見到我時(shí),他什么也沒(méi)說(shuō),只把卷在手中的一幅畫遞給我,說(shuō)了聲:“留個(gè)紀(jì)念。”

打開看時(shí),我才知道,這不是一幅普通的畫,而是一幅長(zhǎng)卷。上面題的是潘先生自己創(chuàng)作的一首詠黃山松的長(zhǎng)詩(shī),而在詩(shī)的后面,則是一幅似經(jīng)過(guò)刀砍雷擊之后依然在懸崖峭壁上展開一片生機(jī)的蒼松。12嚴(yán)陣,《嚴(yán)陣散文選》,大眾文藝出版社,2006年,第271—272 頁(yè)。

嚴(yán)陣筆下的文字難免有文學(xué)加工的成分,但是所述大體可信,尤其是潘先生所贈(zèng)的詩(shī)書畫長(zhǎng)卷可貴。而再回過(guò)去細(xì)讀潘天壽后詩(shī)八首,“其三”寫有:

云玄天地昏,松嘯怒濤起。

待雨臥山樓,不使寬行止。13同注10。

“其五”:

游山莫怕雨,雨景最神奇。

萬(wàn)墨淋漓下,襄陽(yáng)米虎兒。14同注10。

“其八”:

子夜推窗望,云中漏數(shù)星。

料知明日曉,還我萬(wàn)峰青。15同注10,第12 頁(yè)。

詩(shī)句中透露出黃山雨中奇景的瑰麗景色。當(dāng)年八月份,安徽大概也受到了當(dāng)時(shí)強(qiáng)臺(tái)風(fēng)天氣的影響;因潘先生詩(shī)題中明確寫了8月16日值大臺(tái)風(fēng)落雨。潘先生的詩(shī)則亦如一幅幅山水畫,呈現(xiàn)于我們眼前,這多少?gòu)浹a(bǔ)了我們未能得見其雨中黃山畫幅的遺憾。而潘先生素來(lái)是極重視詩(shī)與畫的統(tǒng)一的,關(guān)于黃岳、雁山對(duì)于畫家的重要作用,他也曾于《聽天閣畫談隨筆》中有所論及,曰:

黃岳之峰巒,掀天拔地,恢宏奇變,使觀者驚心動(dòng)魄,不寒而栗;雁山之飛瀑,如白虹之瀉天河,一落千丈,使觀者目眩耳聾,不可向邇:誠(chéng)所謂泄天地造化之秘者歟。

山水畫家,不觀黃岳、雁山之奇變,不足以勾引畫家心靈中之奇變。然畫家心靈中之奇變,又非黃岳、雁山可盡賅之也。故曰:畫繪之事,宇宙在乎手。16潘天壽,《聽天閣畫談隨筆》,上海人民出版社,1980年,第12—13 頁(yè)。

潘天壽1964年所作《勁松》(圖8),我覺(jué)得亦是一株黃山松。而1962年初秋,還見有與前述《黃山松圖卷》幾近相同的一幅傳世。黃山松儼然是那個(gè)歷史時(shí)期,人民不屈不撓精神的一個(gè)重要比附,因此屢屢出現(xiàn)于畫家們的筆端。而潘先生以黃山為題材的詩(shī)作與畫作,在各代作家中也屬獨(dú)樹一幟,風(fēng)格強(qiáng)烈。正如嚴(yán)陣所言:

圖8 潘天壽,《勁松圖》,1964年 ,紙本設(shè)色,縱207 厘米,橫151 厘米

當(dāng)我今日再把這幅畫拿到面前欣賞時(shí),我才忽而悟出,畫上的黃山松不正是當(dāng)年一夜雷雨過(guò)后潘先生一早就跑上山去看望的那棵古松嗎?而早已離開我們的潘天壽先生,不也正是在一場(chǎng)一場(chǎng)歷史的雷雨中傲然屹立于懸崖絕壁而卻如屈鐵一般堅(jiān)強(qiáng)的那株古松嗎?17同注12,第273 頁(yè)。