分段式動態無線充電系統研究

張博峰,劉永濤,高聰聰,蔡炳鑫

(1.陜西職業技術學院 汽車工程與通用航空學院,陜西 西安 710038;2.長安大學 汽車學院,陜西 西安 710064)

近年來,伴隨著新能源汽車行業的迅速發展,我國電動汽車保有量持續快速增加,市場銷量逐年增加,但是困擾純電動汽車大規模普及的問題一直沒有得到有效解決,即“里程焦慮”和“一樁難求”問題。為了解決上述問題,在靜態無線充電技術的基礎之上發展出了動態無線充電(Dynamic Wireless Charging, DWC)技術。由于DWC技術在技術研究和基礎投入方面相比靜態無線充電技術有更多的障礙,所以DWC技術發展相對較慢[1]。但是DWC技術在充電便利性上有巨大優勢,一些研究機構仍舊投入巨額研究費用用于DWC技術的商業化,如美國能源部下設的車輛技術辦公室及其所屬的研究機構(愛達荷國家實驗室、國家可再生能源實驗室、橡樹嶺國家實驗室等)。關于DWC技術,國外研究機構目前主要的研究方向集中在電磁線圈設計、充電網絡補償、電力電子拓撲及架構、控制通信、電網沖擊等領域[2-7]。根據最新的研究進展,在2022年底美國能源部所屬的橡樹嶺國家實驗室聯合其他組織將完成200 kW DWC系統的實驗室測試,并將建造試驗樣車進行測試[8]。國內在DWC領域起步較晚,主要研究的方向是線圈的磁路優化、磁路耦合、控制調節、優化設計等[9-11]。

目前DWC技術面臨的最大問題是基礎建設成本過高和電網沖擊等問題。本文是基于發明問題解決理論(Theory of the Solution of Inventive Problems, TSIP)創新方法對上述問題進行分析,提出了分段式DWC技術,該技術不僅解決了“里程焦慮”和“一樁難求”問題,同時也極大降低了DWC技術的建設投入。

1 系統方案介紹

1.1 存在的問題及問題分析

現有的DWC技術特征如下:全路段鋪設、DWC路段布置在道路的最外側、雙向車道DWC系統設備獨立、利用市電電網直接供電[7]。

存在問題:(1)全路段鋪設,初期建設成本高,商業化難度大;(2)充電路段布置在道路最外側,導致雙向車道需要獨立投入充電設備,設備投入成本高;(3)直接利用市電電網供電容易造成對電網的沖擊,影響用電安全性[4]。

利用現代TSIP理論對DWC技術進行分析,存在物理矛盾,表1為物理矛盾的分析過程。根據物理矛盾分析,產生解決方案如:采用分段式建造充電路段,汽車攜帶小型電池。

表1 物理矛盾分析

1.2 分段式DWC系統介紹

根據現代TSIP理論產生的具體解決方案,本文提出了分段式DWC技術,取名為“綠洲”DWC技術。在此方案中,采用分段建造的方案代替全路段建設方案,沿隔離帶兩側車道進行建設,從而降低DWC系統的建設成本。

分段式DWC技術的特點如下:建設成本降低、設備數量少、有效利用可再生能源、對電網沖擊小。

1.3 分段式DWC系統設計思路

(1)分段建造,降低建造成本。有效降低充電路段的建設長度,減少建設成本,便于商業化。

(2)利用隔離帶,采用共享方案,減少設備數量。利用隔離帶兩側雙向車道讓充電車道毗鄰,減少供電線路的鋪設長度,同時可以實現充電設備的共享,有效減少設備數量。

(3)利用可再生能源,減少電網沖擊,降低充電成本。利用公路中央隔離帶的內部空間存放充電設備和儲能電池,有效利用道路空間;利用隔離帶上方的空間布置太陽能發電裝置為電動車充電、儲能電池、太陽能發電以及電網的聯合供電,降低充電對電網的沖擊,保證供電安全。

2 DWC系統方案設計

2.1 整體方案設計

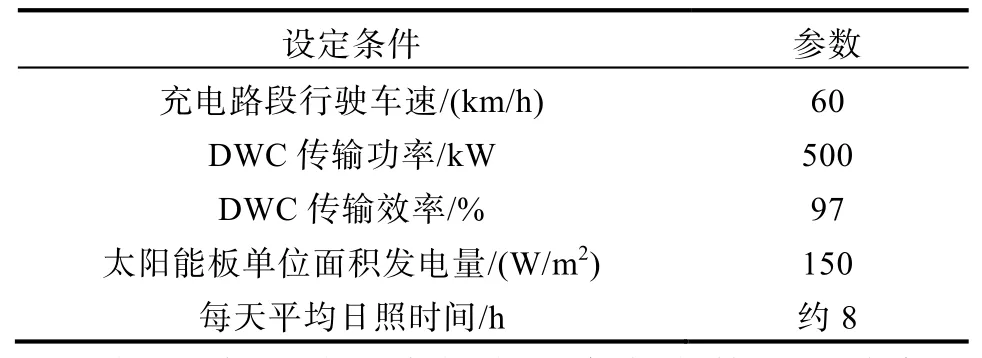

表2為DWC系統的設計參數。

表2 DWC裝置的設計參數

表3為目前主流的電動汽車參數,覆蓋家用型純電動乘用車和純電動重型載貨車。以最大耗能電動汽車設計DWC系統的上限,設計的最大耗能電動汽車在“綠洲”中行駛1 km的能耗為2.5 kWh;“綠洲”中車輛通過DWC技術吸收電能為8.1 kWh;“綠洲”中儲存到車載電池的電能為5.6 kWh;“綠洲”中行駛1 km儲存的能量可行駛里程為3.7 km。

表3 車型參數對標及設計參數

2.2 DWC系統道路方案

根據表3所示的純電動汽車數據,確定充電路段與非充電路段的長度分別為1 km和3 km,以滿足車輛的連續行駛需求。具體方案如圖1所示。

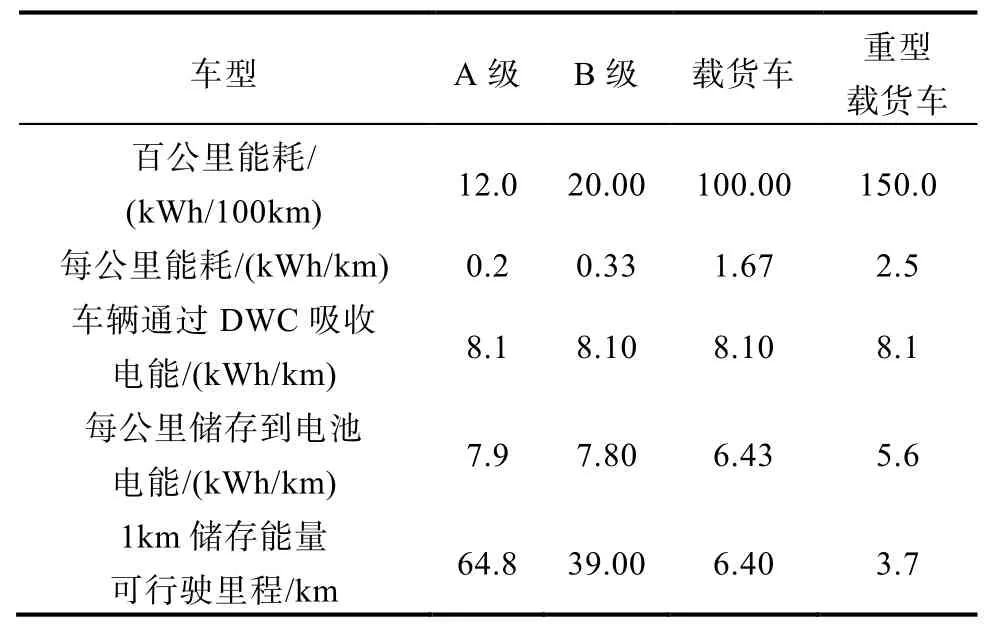

圖2為汽車DWC技術的原理圖,道路下方的發射線圈將電能以磁場能量的方式傳遞給接收線圈,接收線圈將磁場能量轉變為電能,電能為電動汽車的動力電池充電。純電動汽車采用DWC技術后,車輛攜帶的電池只需要行駛沒有鋪設無線充電道路的里程即可,大幅降低了電動汽車的車載電池容量。車載電池容量降低之后,整車成本、重量、能耗均有所下降。

圖1 道路方案設計

圖2 DWC技術原理圖

2.3 太陽能發電及儲能方案

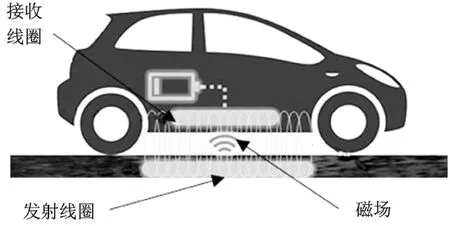

圖3為太陽能發電及儲能方案,充電路段上方的太陽能板寬度為4 m,充電路段的太陽能板面積為4 000 m2,每個“綠洲”的太陽能發電功率約為600 kW,為行駛在充電路段上的純電動汽車提供電能。

圖3 太陽能發電及儲能方案

2.4 能量調節及供給方案

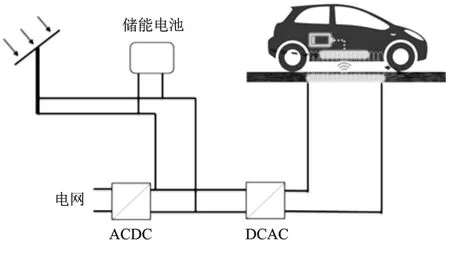

圖4為DWC系統供電方案。太陽能板發電為儲能電池充電,進而可以通過電網進入無線充電電網的主線,交流電網通過交流/直流(Alternating Current/Direct Current, AC/DC)將交流電轉變為直流電為無線充電系統供電。從而實現兩路供電,有效利用可再生能源,減少對電網能量的利用,提高電網的穩定性。

圖4 DWC系統供電方案

3 創新點及優勢

(1)利用公路中央隔離帶以及與隔離帶相鄰兩車道建設,最大程度上實現充電設備的共用,避免了設備的重復投入,降低建設成本;

(2)利用可再生能源用于車輛充電,同時采用儲能電池對能量調節,降低DWC系統對電網的影響,提高電網穩定性,降低純電動汽車充電成本;

(3)可滿足城市道路和高速公路的充電需求,解決“里程焦慮”和 “一樁難求”問題。

4 實驗驗證

4.1 電動車和充電道路搭建

為了驗證分段式DWC技術的可行性,利用小型電動汽車進行了DWC技術改造,同時搭建了搭載DWC裝置的道路模型(目前僅驗證充電方案的可行性,所以未安裝太陽能發電裝置)。圖5為改裝后的DWC道路模型。電動車用小型電動四驅車改裝而成,自身攜小型充電電池,供電系統接入無線充電接收線圈,接收線圈固定于車輛的底部。道路模型設計為環形,在道路的固定位置埋入無線充電發射線圈,發射線圈由穩定的固定電源供電,以保證電壓的穩定。

圖5 電動車樣機和道路驗證模型

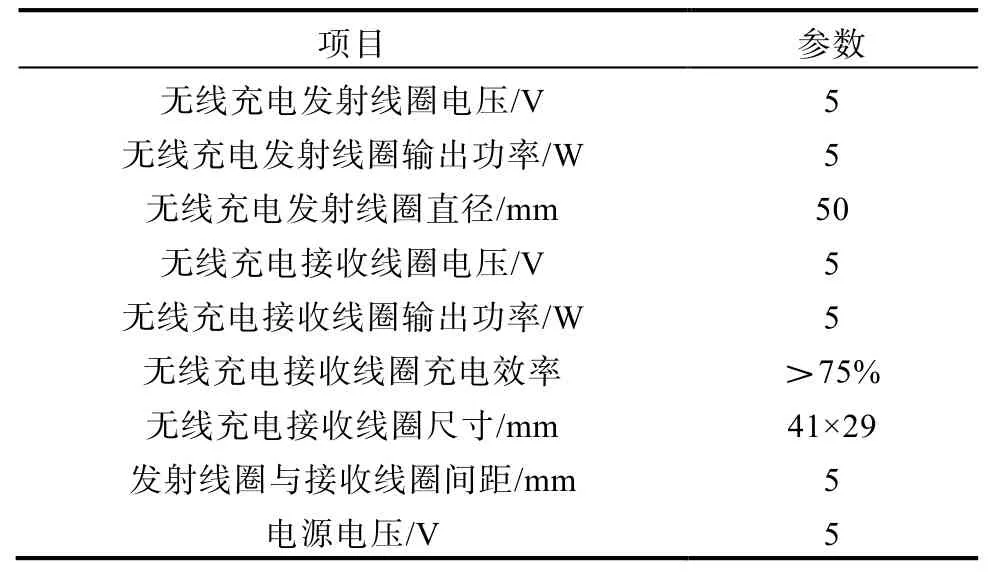

表4為樣機和道路模型的設計數據。電動車改造過程中采用的是成熟的手機無線充電發射模塊和無線接收模塊。充電道路是按照40:1的尺寸建造,用于可行性驗證。

表4 電動車樣機和道路模型參數

4.2 實驗驗證

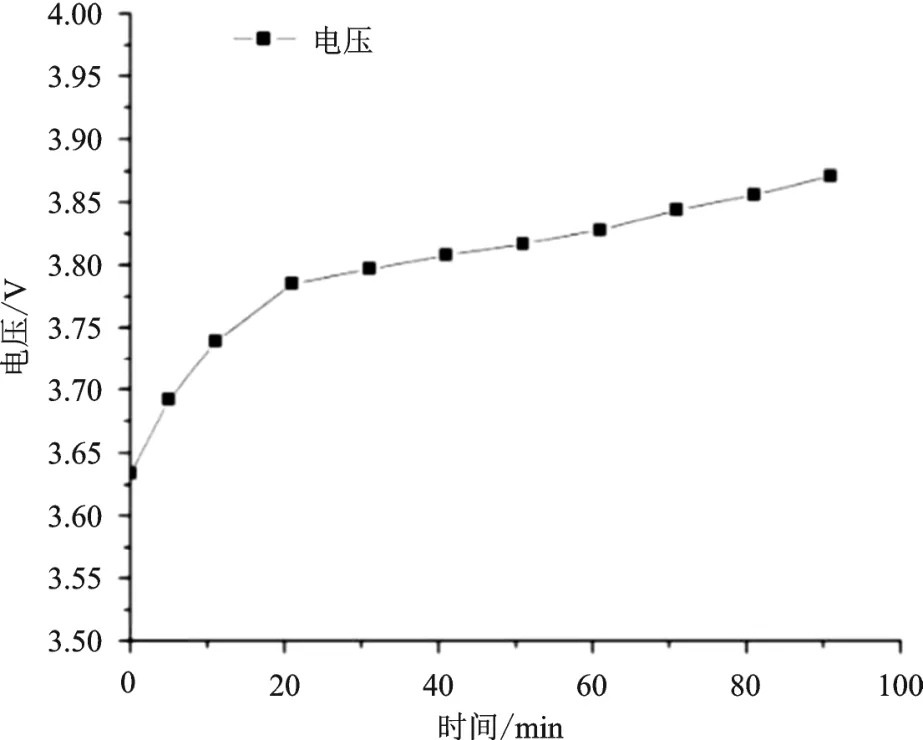

在測試過程中,車輛在經過充電路段時進行充電,所充電量能滿足車輛跑完未充電道路,車輛可以在環形跑道上持續運轉,從而驗證分段式DWC方案的可行性。圖6為DWC系統在靜態充電過程中電池的充電曲線。

圖6 靜態充電過程中電池的充電曲線

5 結論

為了解決純電動汽車DWC技術的建設成本高、電網沖擊大的問題,本文基于TSIP創新方法提出了分段式DWC技術方案。分段式DWC技術通過分段建造、設備共享、太陽能發電、儲能等技術,有效解決了DWC技術目前存在的問題。本文通過樣機的驗證,分段式無線充電技術能夠滿足未來DWC技術的發展,能有效解決純電動汽車在未來大規模普及過程中面臨的問題。