之外

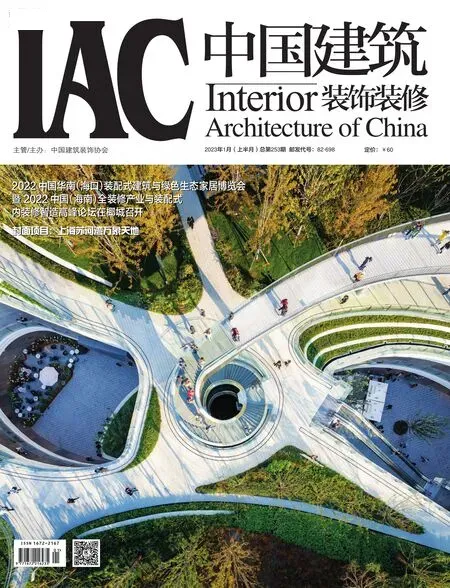

——點實設計辦公室

責任編輯:張羽

DSA點實建筑空間設計

位于南京,由金海洋(Haiyang Jin)先生于2013年成立,業務涉及建筑咨詢、景觀規劃、空間設計和時代性的場景營造。發展至今,始終堅持以創作為核心,針對不同的人文、生活、商業及品牌需要,發揮獨特的創作能力,并同時通過與文化藝術,商業策略等業界的領軍人物和品牌的深度交流與協作,使設計的思考和維度更全面、更深入地呈現出當下的城市生活。目前,事務所在南京主要的地產、商辦、文化藝術等領域,獲得廣泛的關注與認可。

1 位于南京藝樹家工場的“之外”

1 屋頂花園成為了不同情緒的轉換場所

2 平面圖

3 設計手稿

3 屋頂花園成為了不同情緒的轉換場所

金海洋

DSA點實建筑空間設計創始人、設計總監。

項目地點:南京

建筑規模:260 m2

2 露臺細節

主創設計:金海洋

參與設計:汪晶、許悅

執行深化:王中明、王勝乾坤

攝影:譚嘯(十攝影工作室)

撰文:無遠文字、Goodyeah谷衍

“自述”

“之外”的緣起,是為打造一隅“方外之所”,滿足辦公功能之外,聊以自娛,也可待客禮賓。當我不斷察覺到,在城市的“鋼筋水泥方塊”中,我們往往渴望但又少有藝術與美學之境時,也沒有足夠的方便去往郊外尋覓自然,想邀月卻屋低不得見,想攬風也隔墻吹個空……自然就有了要將“之外”滿足這些期許的想法,將人化的情感賦予空間,將柔化的色彩賦予建筑肌理,將光影、流水和風月導入室內,將陳設隨意卻又自然天成地布置開來。

自然而然地,“之外”成為城市中一處意料之外的場所,吸引越來越多渴望溫存的陌生目光。空間視我為朋友,用它裸色的肌膚、直白的表達、獨特的關愛、自然的擁抱,留下共鳴者的印跡。在暖光照耀下,一切愛意都無需含蓄,是它讓哪里變成了這里,某些人變成了這些人,某座城變成了這座城。金海洋如是說。

“之外”

關于體驗世界的方式,Charlie Lee Potter主張一種“表達自我的個性,而非默許舊跡陳規”的重要行為準則。位于南京藝樹家工場的“之外”便是這樣一個獨特的存在,在商用區域里創造了一種全新的工作與生活并重的日常空間。借助原始建筑的高度差,出入口圍合出下沉式的休憩、社交場所。屋頂花園作為內部空間的延伸,擴展了自我精神的領地,也為身處其中的我們提供了城市的意料之外。

4 生活的本質和意義被隱喻在空間所呈現的氛圍中

4 露臺細節

5 屋頂花園成為了不同情緒的轉換場所

自電梯而出,屋頂花園成為了不同情緒的轉換場所,由動到靜、由身后的城市喧鬧到眼前的自在風景。一杯酒、一壺茶、一群人、一段話,夜晚的露臺招呼著友人的清歡,留客在這里享受膚色建筑的撫慰和時下的溫存。

順橋而行,推門進去,路過敞開的酒吧區,到達走廊。為了界定空間的不同,在原有的建筑框架上置入兩個不規則的“新盒子”,令客廳區突出建筑外墻面;而酒吧區則由屋檐、外走廊和半開放的圍合組成,構成軟性的視覺入口。

酒吧區銜接著內外,既滿足工作之余的小憩,也承接日常好友的聚餐、派對,恰當的立面開口朝向露臺,視線由近及遠,使得城市天際線的輪廓逐漸變得清晰可辨。夜晚將酒吧區的手遞向下沉式屋頂花園,引導視線和腳步,參與感和體驗感的建立使空間飽滿。

客廳面窗的設計,除了一覽城市的景觀,也最大程度地引入了室外水的動態光影,同時消解實體。對于外立面而言,突出的客廳部分產生疊拼懸挑的結構形體,從而呈現出一種內外親近的關系。

而西南處的斜切角,破局于方正的固有空間,與入口處的橋,如筆墨橫姿、巧妙呼應。圓形開窗,形成如圓柱的光,隨時辰變幻,巨大的光影游走于地面、墻面,令空間的線條變得立體,此時的室內自然而然成為了“光的容器”。

舒適、愉悅、可親一直是朋友之間最好的相處之道,倘若把空間比作鮮活的生命,那么浩如煙海的色彩之中,肌膚之色便成為了整體基調的不二之選。在微水泥的調色過程中,基于Amani的粉底色反復調試,類似肌膚的顏色、肌理、觸感的材料最終被裝扮、暈染于空間。

1-2 “之外”展現的是辦公方式的另一種可能

3 西南處的斜切角,破局于方正的固有空間

在“之外”,三分之二的面積被“浪漫的消費”掉,沒法單純的從功能性辦公空間的角度來評定這里,將辦公區退居后場之后,前場的休閑區域則成為了空間的主角,是“空間之詩”也是“生活之詩”的象征;工作區域猶如功能齊備的“書房”,退居其次。“之外”展現的是辦公方式的另一種可能,“工作、而不是勞作”,生活的本質和意義被隱喻在空間所呈現的氛圍中。

“對話”

Q:“之外”這個名字有何巧意?它的存在帶來了哪些改變?

A:當下,我們還是離不開城市的,面對冷漠越久,越需要溫存,越想要烏托邦,矛盾促使我想創作一塊“城市之中,意料之外”的地方,那么名字就從這里跟創作理念一起發生了。我的初衷是希望這個地方能給我的設計團隊提供一種別致的工作環境,同時又可以和我的朋友們一起改變日常城市中的社交形態,有一處共同的理想地,可浪漫、自在、放肆卻又珍惜地善待時光。

Q:我們發現空間中有很多眼睛的元素。

4 客廳面窗的設計,最大程度地引入室外水的動態光影

1-2 肌膚之色成為整體空間基調

A:眼睛元素的運用有兩層意思—一是賦予“之外”這個空間浪漫主義和觀察者的身份,為其增加似“料青山見我應如是”的看“人”視線,寓意不止人在看它,而是它也有血肉,有心跳、有停留在人身上的“目光”、二是本案首發時,正值“最美露臺”出圈,“之外”也備受關注,多了一些世人的目光。

Q:最美露臺上了社交媒體熱搜,不經意間成為網紅打卡地。如此出圈在你們意料之外嗎?未來是否考慮將這個空間商業化?

A:的確,“最美露臺”迎來這么多意料“之外”的目光是我們在設計之初沒有想到的。我們的初衷是希望通過建造,將有限的情感賦予空間,使其成為具有擬人化的個性與溫度的“城市綠洲”,讓自然和建筑的結合,給人以愛和撫慰。人的情感是有限的,人化之后的空間亦如此。所以,為了讓“之外”有限的愛,更直白完整地被共鳴者、知己者享用,也出于防疫和安全的目的,最近我們設置了“門檻”,迫于無奈來限制一定的人流量。下一階段,我們應該會在延續這種形式的基礎上,開放“之外”的多樣性。

Q:能感覺出“之外”在講一個很大的故事,但進入后個人的感受又是細致的,可以分享一下這些設計背后的情感嗎?

3 圓形開窗,形成如圓柱的光,隨時辰變幻

A:或許是出于創作時豐富的情感,善待自己,善待同事,善待朋友,同時也善待空間。建筑從功能性起始,我們還是希望空間能夠承載更多之于人的關愛。所以色彩、材質、線條、體塊和光影等,包括陳設都要在設計上進行有序思考和分寸拿捏,最終呈現出來的空間氛圍不會冷漠又不可過分熱情。我時常認為,空間可能是為數不多的在未來不會被信息化代替的情感書寫。所謂設計手法,幾何體塊、天地方圓,哲學意味、人文主張,都只是文字而已,最終組織在一起,是否能抒情或直白的表達善意和愛,還是要靠設計者與使用者的共情才能夠被共鳴或感化。

Q:網上有人評論,有空就想來“之外”坐坐,甚至有點“上癮”了,對此怎么看?

A:當然非常歡迎大家來這里,喝喝東西聊聊天,哪怕就是過來等落日夕陽,讓這里更美更具人情味。如果你聽過林茨的太陽城,你可能會察覺到我們想打造的正是這樣一個“5 km/h生活圈”,人行走的速度定義了他們常活動的圈子,自然不光是郊外或田野山谷,城市中也可以營造出予以自然溫存的空間,烏托邦仍舊是人類意識思想中最美好的趨向所在,“之外”就是我們的刻意而為。希望這里能夠成為同共鳴者的不期而遇之所。