配電房物聯網關方案研究

萬尚軍,費章君,楊仕友,安欣睿,操 星

(1.浙江大學工程師學院,浙江 杭州 310007;2.浙江大學 電氣學院,浙江 杭州 310007;3.南京征途信息技術有限公司,江蘇 南京 210012)

0 引 言

近年來,隨著智能配電網的發(fā)展建設,各地陸續(xù)開展配電站房智能輔助系統的改造,主要實現動力環(huán)境監(jiān)測、輔助設備控制、安防監(jiān)測管理等功能。通過當地的動環(huán)主機可實現對配電站房內的溫濕度、煙霧、水位、有害氣體的實時監(jiān)測,同時實現燈光、空調、視頻以及門禁監(jiān)控系統的聯動等。有些方案中還接入局部放電檢測、紅外測溫、視頻分析等模塊實現對設備狀態(tài)的在線監(jiān)測[1-5]。

配電站房智輔系統的數據接入方式主要有獨立小系統、小型主站系統兩種方式。獨立小系統以單站監(jiān)控模式運行,監(jiān)測數據采集、處理、儲存均在本地完成,不進行遠程監(jiān)控,各站點形成獨立的孤島運行,無法實現遠程監(jiān)視運維,無法滿足無人值守的運維要求。小型主站系統中,站房智輔系統監(jiān)測數據通過公網通道接入部署在配電工區(qū)的監(jiān)測主站系統,形成區(qū)域站房智輔監(jiān)測系統,方便集中監(jiān)視和信息的遠程調閱,但無法保證數據的安全性。

為了推進配電站房智輔監(jiān)控系統的建設,真正實現配電站房運維的智能化、可視化和遠程化,國家電網公司提出了基于“云-管-邊-端”典型架構的配電物聯網建設方案[5]。根據該方案,江蘇省提出了統一的配電房智能感知系統建設標準,解決了系統功能建設缺乏統一技術標準、系統框架建設缺乏統一接入模式、缺乏保證數據安全及網絡安全的手段等一系列問題[6]。該系統中的邊設備—配電物聯網關成為了配電房智能感知系統的關鍵設備。

1 感知系統架構

配電房智能感知系統主要由云平臺層(云)、通信網絡層(管)、物聯網關(邊)、現場設備層(端)組成,架構如圖1所示。云平臺層包括數據中臺和輔控主站,用戶終端可通過互聯網訪問輔控主站數據。現場設備層包括感知傳感器、環(huán)境控制器、視頻設備、安防設備等。物聯網關通過本地無線LoRa網絡連接傳感器和控制器,通過以太網連接視頻設備,通過4G/5G網絡或光纖通道連接云平臺。

圖1 配電房智能感知系統架構

2 網關功能設計

作為配電房智能感知系統的邊設備,配電物聯網關必須具備以下功能:

(1)傳感器接入功能:網關應具備有線和無線傳感器的接入接口。對于無線傳感器,應該具備自動組網功能。如果在白名單內,傳感器可以通過注冊方式接入網關,同時網關對傳感器配置數據主動發(fā)送頻率等參數。

(2)控制器接入功能:網關應具備有線和無線控制器的接入功能。對于無線控制器,應該具備自動組網功能。如果在白名單內,控制器可以通過注冊方式接入網關。為了保證控制的實時性,控制器需要一直在線。

(3)視頻接入功能:通過以太網可以接入IP攝像機,對視頻進行采集、處理和協議轉換。

(4)安防接入功能:通過有線和無線通信方式可以接入智能門禁、電子圍欄等安全防護設備。

(5)數據處理功能:可以對采集的各種數據進行格式標準化、存儲和展現。

(6)規(guī)約轉換功能:將不同規(guī)約的南向數據轉換為統一規(guī)約的北向數據。

(7)本地聯動控制功能:通過“采集-控制-采集”進行本地環(huán)境閉環(huán)控制,或異常情況下的安全控制或驗證識別。

(8)人工智能分析功能:通過圖像和視頻識別對人員安全或設備安全進行告警、糾偏以及數字化采集、操作二次確認等。

(9)數據上傳功能:通過北向通道,采用統一的通信協議實現數據上云功能。

(10)遠程控制功能:接收來自“云”層的控制命令,實現站房設備的遠程控制。

3 網關硬件設計

網關硬件主要包括主控模塊、電源模塊、繼電器輸出模塊、開入量采集模塊、以太網通信模塊、串行通信模塊、調試通信模塊、LoRa2.4G通信模塊、LoRa470M通信模塊、HDMI顯示模塊、4G/5G通信模塊、USB通信模塊、硬盤接口和TF卡接口,如圖2所示。

圖2 網關硬件框圖

主控模塊采用國產工業(yè)級芯片RK3399K。CPU采用嵌入式六核64位ARM處理器,即雙Cortex-A72+四Cortex-A53大小核結構,GPU采用新一代高端圖像處理器四核Mali-T860,頻率高達2.0 GHz。采用雙通道4 GB LPDDR4內存、32 GB eMMC FLASH。支持4K H264/H265視頻60 fps解碼,配合RK1808 NPU,可達3 TOPS算力,擁有強勁的運算與圖形處理性能。

電源模塊采用開關電源,實現電壓轉換,輸入AC-220 V或DC-220 V,輸出5 V,提供給電源管理芯片,實現對各模塊或芯片的供電。繼電器輸出模塊實現信號隔離和繼電器的驅動功能。開入采集模塊實現消防告警、變壓器門開等開關量信號的采集,具備信號隔離和防抖功能。以太網通信模塊實現主控模塊與北向設備或平臺、與南向采集或控制設備的數據交換。串行通信模塊通過RS 485實現與各種有線傳感器和控制器的數據交換。調試通信模塊通過RS 232實現網關的本地維護。LoRa2.4G通信模塊通過2.4 GHz頻段的LoRa無線通信實現與本地溫濕度、氣體、水位、水浸等無線傳感器的數據交換。LoRa470M通信模塊通過470 MHz頻段的LoRa無線通信實現與空調、水泵、風機等控制器的數據交換。顯示模塊通過提供HDMI接口實現主控模塊與顯示屏的連接,實現數據的展示和當地控制。4G/5G通信模塊通過4G/5G通信實現與平臺的遠程數據交換。

4 網關軟件設計

網關的操作系統采用Ubuntu,是一款免費、開源的桌面Linux操作系統。Linux是一個基于POSIX的多用戶、多任務、支持多線程和多CPU的操作系統,支持主要的Unix工具軟件、應用程序和網絡協議,支持32位和64位硬件,繼承了Unix以網絡為核心的設計思想,是一個性能穩(wěn)定的多用戶網絡操作系統。

作為邊緣計算網關,采用的物聯網邊緣標準化微服務框架EdgeX Foundry[7],是一個面向工業(yè)物聯網邊緣計算開發(fā)的標準化互操作性框架,為各種傳感器、控制器或其他物聯網設備提供即插即用功能并進行管理,進而收集和分析它們的數據,或者導出至邊緣計算應用或云計算中心做進一步處理。

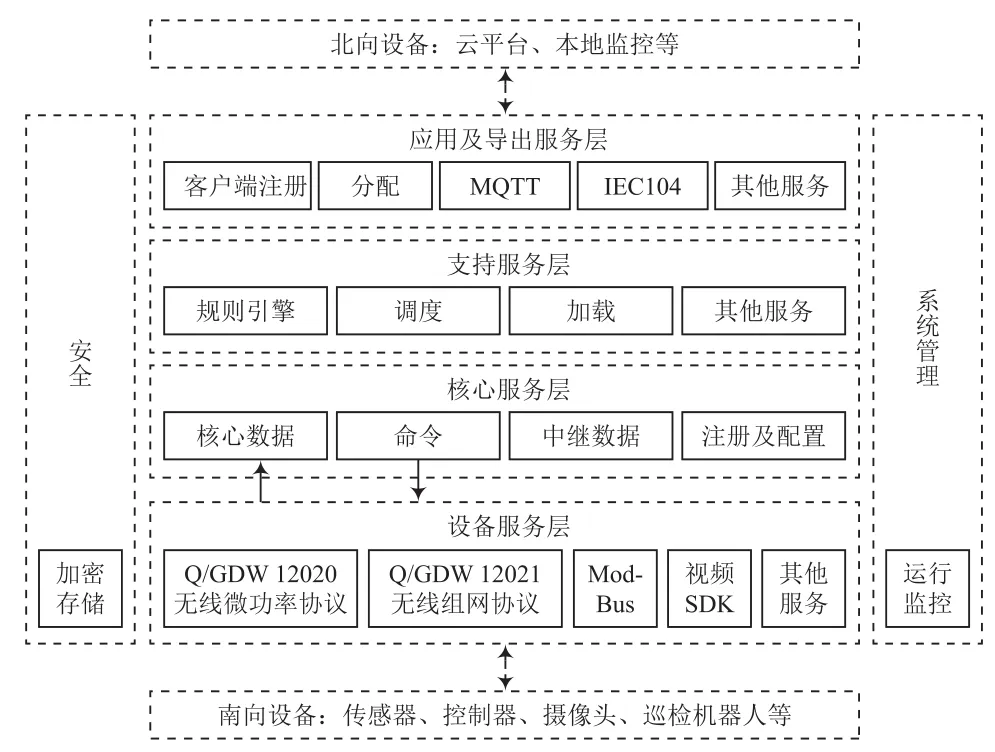

如圖3所示,該框架具有四層服務。設備服務負責南向設備的接入,進行了輸變電設備物聯網微功率無線通信[8]、輸變電設備物聯網節(jié)點設備無線組網[9]、某大品牌視頻SDK開發(fā),實現了配電站房各種傳感器、控制器、攝像頭的數據采集和控制功能。核心服務負責數據的本地存儲、分析和轉發(fā),以及北向或本地控制命令下發(fā),還具備各微服務的屬性配置。導出服務負責上傳數據到云端或第三方信息系統以及將接收控制命令轉發(fā)給核心服務,該服務實現了北向應用的注冊,并提供其需要的南向設備的數據;目前已實現通過MQTT(Message Queue Telemetry Transport,消息隊列遙測傳輸協議)、IEC60870-5-104遠傳協議進行數據上傳和本地展示。支持服務負責日志記錄、任務調度、數據清理、規(guī)則引擎和告警通知。系統服務提供安全服務、管理服務,這兩個模塊不直接處理邊緣計算的功能性業(yè)務,但對于邊緣計算的安全性和易用性來說很重要[10]。不同服務之間主要采用RESTful API接口進行交互。

圖3 網關軟件框圖

5 網關試點運行

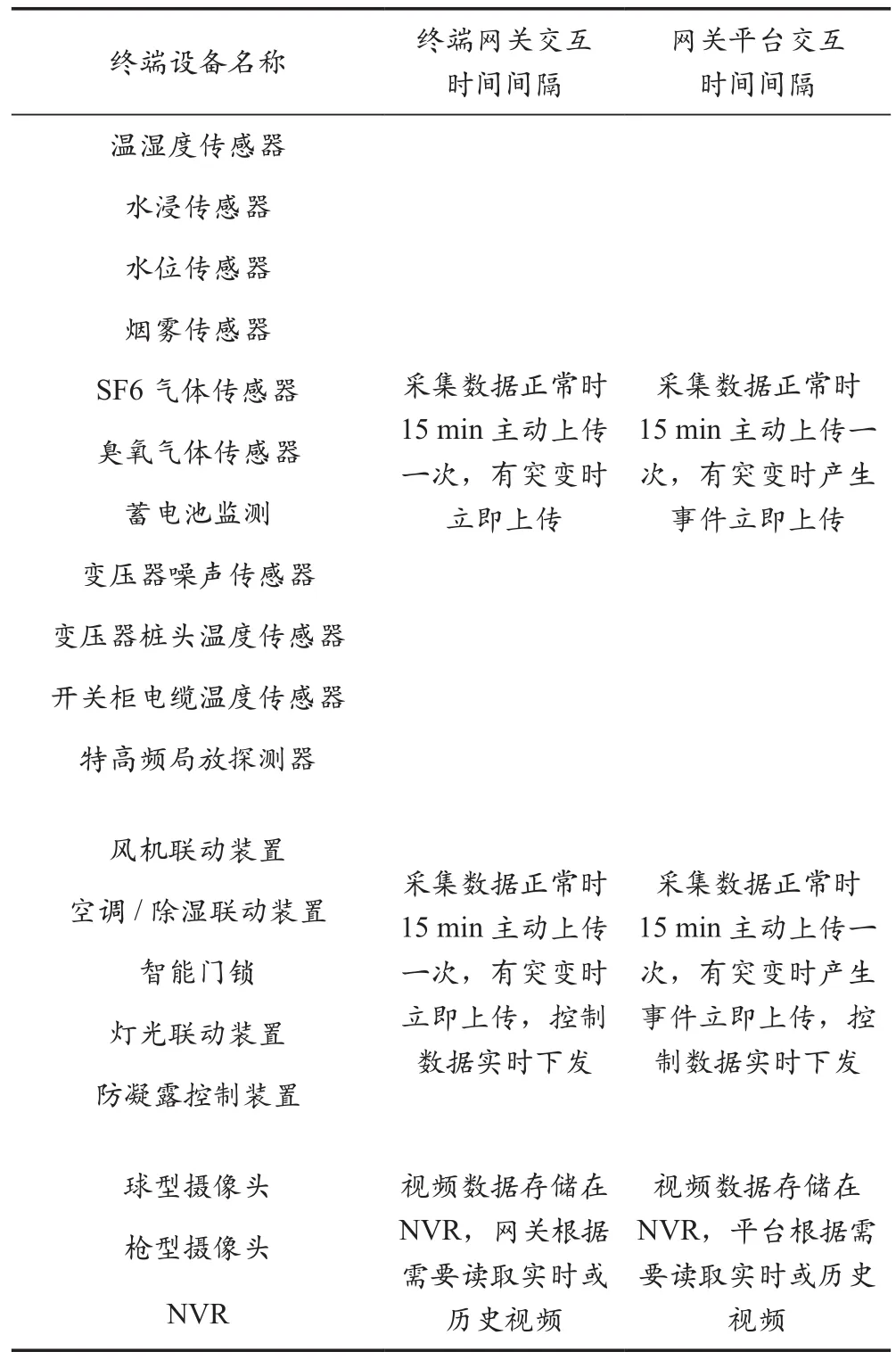

目前,江蘇省已針對不同類型的配電站所,按重要程度進行了智能配電站房系統方案配置,可分為基礎配置、標準配置、保電配置,分別適用于不同地區(qū)具有不同特征需求的配電站所。保電配置方案原則見表1所列。

表1 配電房物聯網保電配置方案

在南京省選擇了3個配電房,按3種不同配置進行了物聯網建設,并進行了試點運行,運行配置見表2所列。在將近一個月的運行過程中,解決了部分傳感器電池耗電過快、個別傳感器上傳數據不穩(wěn)定的問題。通過在省平臺對數據進行監(jiān)測發(fā)現,網關出現過3~5天的離線情況,對此經過多次分析,最終解決了4G模塊不穩(wěn)定問題。經過半年的運行驗證,試點智能站房感知系統的運行趨于穩(wěn)定,在線率在95%以上。

表2 配電房物聯網運行配置

6 結 語

通過理論設計和現場實踐檢驗,配電物聯網關的研究實現了既定目標,所設計系統具有如下優(yōu)點:采用滿足國網公司規(guī)范要求的無線通信方式和通信規(guī)約,實現了物聯網關和各種終端設備的互聯互通,降低了安裝、調試和運維成本;滿足了國網公司要求的“硬件平臺化、軟件APP化”設計目標,實現了各種微服務的標準化開發(fā)模式;采用通用的邊緣計算框架,優(yōu)化了軟件運行效率,提高了運行可靠性、安全性。