“四生說”下的“孔乙己”

—— 對楊憲益、戴乃迭《孔乙己》生態翻譯學解讀

黃 川,王麗君

(合肥工業大學 外國語學院,合肥 230601)

楊憲益、戴乃迭夫婦是學貫中西的大家,二人皆以英譯中聞名遐邇。楊憲益先生于新中國成立后開始主持《中國文學》雜志工作,主編“熊貓叢書”,對外宣傳中國文學。多年來,兩人翻譯中國古今典著100多種,其譯作《紅樓夢》《魯迅選集》更是享譽海內外。于楊戴夫婦而言,手中的作品承載著深厚的中華文化,而翻譯工作是傳揚中華文化,彰顯中國力量的渠道。魯迅的《孔乙己》于1919年4月發表在《新青年》雜志上,文中刻畫了一個迂腐窮苦的讀書人形象。孔乙己是酒館常客,一邊以讀書人自居,說起話來滿嘴的之乎者也,厭惡賒欠酒錢;一邊四肢不勤,干著偷竊的勾當,淪為酒館眾人的笑柄,最終也因偷竊被人打死。小說通過描述孔乙己的悲慘遭遇,鞭撻腐朽的封建科舉制度和舊社會對人民大眾的荼毒和迫害。楊戴夫婦的《孔乙己》譯本完美地呈現了原作的神韻,在翻譯研究領域中占據著舉足輕重的地位,我們今天看到的大部分有關《孔乙己》英譯本的解讀都以楊戴夫婦的譯本為藍本。陳宏薇教授、司顯柱教授分別從小說美學的角度[1]和功能語言學的角度[2]評讀楊戴夫婦《孔乙己》譯本的翻譯質量和藝術成就。除此以外,有學者從翻譯目的論[3],以及內容和語言的假象價值理論[4]等多角度解讀楊戴譯本。本文從生態翻譯學角度對楊戴《孔乙己》譯本進行解讀。

生態翻譯學理論(Eco-translatology)是清華大學著名教授胡庚申提出的一種全新的翻譯理論。2001年,胡庚申教授結合東方天人合一的哲學思想與西方達爾文的“適應、選擇”學說,探究翻譯活動中譯者適應與選擇的聯系[5],初步建立了翻譯生態學的基本框架,引領新理論研究的潮流。20多年來,翻譯生態學理論不斷得到優化與豐富,先后出現三生(翻譯生態、文本生命、譯者生存)概念[6],“生生之謂譯”(文本在原語和譯語兩個生態環境的生生不息[7])理念和“四生說”(尚生—攝生—轉生—化生)[8]。“四生說”從“翻譯即文本移植”的思維方式來把握文本生命的誕生、生長與存續、發展[9]。翻譯生態學根植于中國土壤,它與我國政府的“五位一體”大布局中“生態環境建設”相呼應;翻譯上,它引導譯者立足于中華文化,譯介中華優秀文學作品。本文結合生態翻譯學理論中最新的“四生說”理念,探析楊戴夫婦《孔乙己》英譯本是如何歷經尚生、攝生、轉生到化生的蛻變的。

1 尚生:挖掘文本,致敬原作

所謂尚生,根據胡庚申教授的解讀,就是崇尚生命的意思,即譯者在翻譯活動中,須將翻譯生態環境中的一切項目視為有生命的個體。許建忠認為翻譯生態環境分為外部生態環境和內部生態環境。前者包括自然環境、社會環境、規范環境,諸如政治、經濟、歷史、文化、藝術、科技、哲學、道德、傳統習俗等,對翻譯產生滲透、交織、促進或妨礙等作用和影響;后者包括譯者或翻譯研究者的生理和心理環境[10]。《孔乙己》發表時,科舉制度已廢除十多年,白話文代替文言文正式走上了正統地位。當時封建帝制雖然被推翻,但封建勢力仍統治全國,勞苦大眾深受封建制度的迫害,不但生活難以為繼,還失去了精神寄托,淪為麻木不仁,落進下石的看客。《孔乙己》原文語言平實易懂,簡短對話間自然流露出時下社會氣息。楊戴夫婦從情感和語言維度高度忠實原文本的特點,譯文大多從原文本中直譯過來,語言清晰自然,簡潔易懂,連人物間的對話也十分符合原作小說人物的口吻。

1.1 把控文本生態

例1.孔乙己原來也讀過書,但終于沒有進學[11]341。

From gossip I heard, Kung I-chi had studied the classics but had never passed the official examination[11]345.

原文本中“讀書、進學”雖然在英文中有對應的表達,如Kennedy曾翻譯為“studied books,been to a proper school”,但是這種翻譯卻大大扭曲了兩個詞的內涵,既沒有尊重孔乙己身處的社會環境,也沒有揭示魯迅先生抨擊封建主義、科舉制度的初心。新文化運動前,讀書人遵從儒術,所學全是四書五經等經典。進學是指科舉制度下,童生(未考取秀才資格的讀書人)通過考試后進入府縣學讀書。因此,譯文“studied the classics”和“passed the official examination”更加準確地道。

1.2 凸顯人物形象

例2.(孔乙己)直起身又看一看豆,自己搖頭說:“不多不多!多乎哉,不多也。”[11]342

Then straightening up to look at the peas again,he would shake his head: “Not much! Verily, not much, forsooth!”[11]347

“不多不多!多乎哉,不多也”,短短10個字生動形象地刻畫出了一個深受封建主義,科舉制度荼毒的腐朽讀書人形象。如果僅將其釋義為“not much”,則無法表現原文本的諷刺意味。楊戴夫婦譯文中“verily”與“forsooth”皆為過時的用法,表示強調,意為真實地。雖然晦澀難懂,但它表達出的效果卻與“多乎哉,不多也”如出一轍。

2 攝生與轉生:通達文本,復刻原作

攝生發生在譯事前,指向翻譯的理解階段,是正式翻譯前的準備工作,包括查閱文本背景,正確理解文本內容,把握行文風格,了解作者,明確相關概念[12]。轉生發生在譯事中,指向翻譯的表達階段,是指在吃透原文本后,用另一種文字將文本準確呈現出來,復活原文本。翻譯就是一個理解和表達的過程。攝生與轉生都是生態翻譯過程的行為、操作和手段,故筆者將攝生與轉生放一起來解讀。楊憲益先生回憶,在翻譯文本時需要設身處地:一是理解作品時要將自己置于原作所處的時期;二是翻譯作品時需要回到讀者所處的地位。楊戴兩位先生在翻譯前,對《孔乙己》文本的理解鞭辟入里,翻譯時斟字酌句,具體表現在對“說”的不同譯法、語氣詞的增添、文化專項的翻譯以及對動詞的巧妙翻譯上。

2.1 “說”的花式譯法

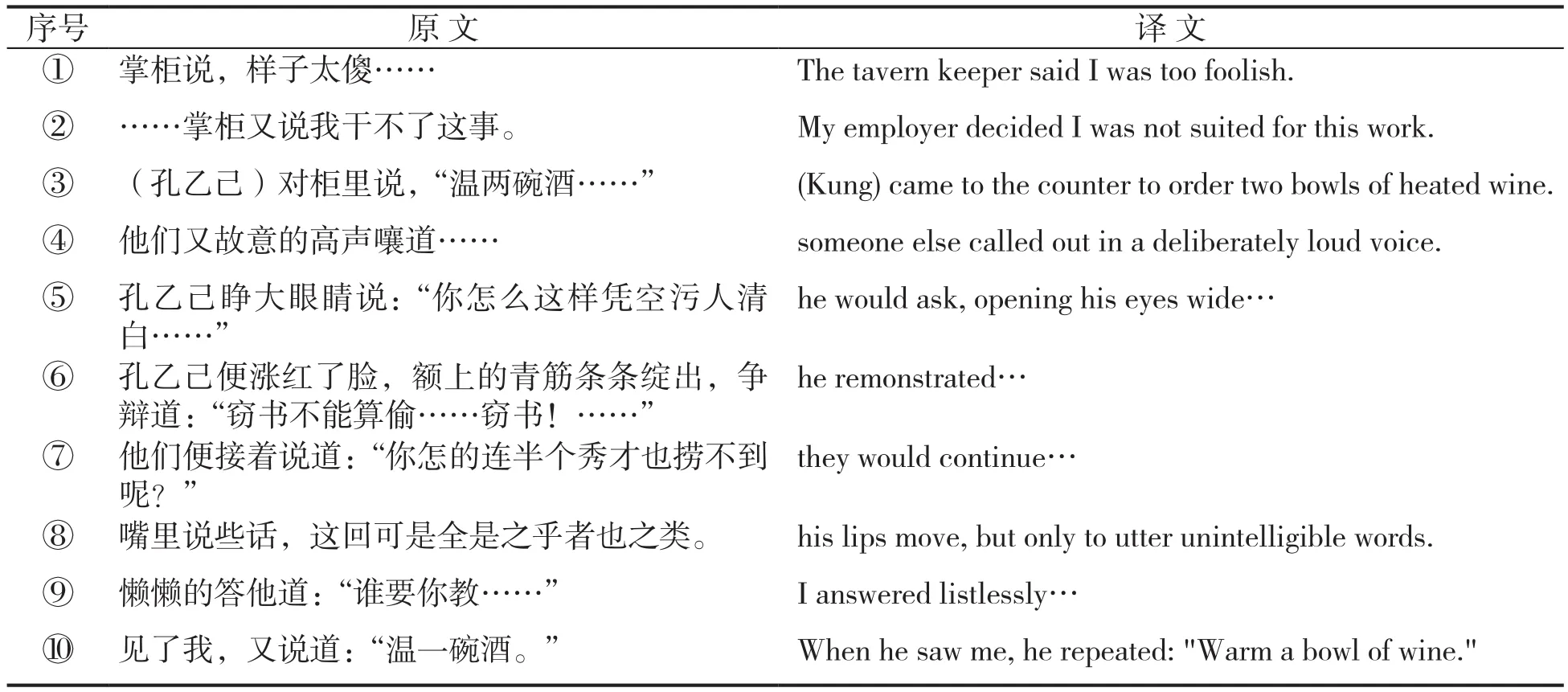

“孔乙己”的故事發生在酒館中,人聲嘈雜。原文本中出現了說及說的近義詞(含道、答等)二十幾次,但楊戴夫婦對此的翻譯各不一樣。本文選取譯作中最典型的10例,見表1。

表1 “說”譯

由表1可見,楊戴夫婦在翻譯時,偏重于詞匯的語境意義和情感意義而非停留在形式上,如將“說”譯成“決定(②)、訂(③)、繼續(⑦)和嘴巴動了動(⑧)”皆是考慮行文的語境,表現“說”的功能。尤其是“嘴巴動了動”表現出孔乙己遭受排擠后的無奈和心酸,向讀者呈現了一個卑怯呆板的弱者形象。例句⑥ 中把“爭辯道”譯為“remonstrate”,具有抗議、埋怨的意味,貼合“爭辯”一詞的意義,且突出了孔乙己羞愧、尷尬的處境。楊戴夫婦準確攝取了同一字在不同語境中表現出的含義,不僅避免了譯文的乏味,更使讀者如身臨其境一般。

2.2 語氣詞的添加

翻譯文本時,原作與譯本存在著一個時空的距離。如何跨越這個時空,楊憲益認為,關鍵在于“設身處地,感同身受”。[13]孔乙己初次出場時,酒館眾人紛紛議論他又偷了人家的東西。他出聲反駁立即遭到眾人的嘲笑:“什么清白?”原文中并沒有描述眾人聽到孔乙己辯駁后的態度,但譯者根據上下文情景,增添感嘆詞“pooh”。 “pooh”表示對人、事、物的厭惡,相當于中文的“呸”,把眾人對孔乙己的不屑態度以及孔乙己難堪、手足無措的形象表現出來,同時也使得酒館中人物場景立刻鮮活了起來。

2.3 文化專項的翻譯

楊憲益先生認為文化翻譯是痛苦的,我們很難把具有文化內涵的東西翻出來傳達給來自另一種文化的讀者。正如《詩經》中的農民形象與田園詩中描述的歐洲中世紀農民有天壤之別。譯文中如若出現“城堡”“騎士”也是無法反映出中國的情況的[13]104。因此,楊憲益主張采用加腳注或刪減的方式來達到翻譯的目的。戴乃迭在處理中華文化專項時,與楊憲益相似。她采用四種翻譯策略:直譯、增譯解釋法、加注法和刪除法[14]。

《孔乙己》原文中有很多具有中華文化的詞匯,如“茴香豆(紹興的一類特產)”“描紅紙”(印有紅色字或紅色空心字的紙,供初學寫字的人使用)。這些詞在英文中都存在詞匯空缺,楊戴夫婦將其分別譯作:“peas flavored with aniseed”(譯出茴香豆的形和味), “children's copy book”。

2.4 動詞巧譯

例3.“竊書不能算偷……竊書!……讀書人的事,能算偷么?”[11]341

“Taking a book can't be considered stealing,…Taking a book, the affair of a scholar, can't be considered stealing!”[11]345

“竊”與“偷”是一組近義詞,對應的英文都是“steal”。但如果翻譯成“Stealing a book can't be considered stealing”,讀者讀起來會不知所云,也無法體會孔乙己硬著頭皮反駁的姿態。“take”表示不經同意擅自挪用,相當于“拿”[1]64。譯者將“竊”譯成“take”,淡化了“steal”這一行為,與原文本“竊書不算偷”有異曲同工之妙。

楊戴夫婦對文本的理解并非一成不變的,而是隨著譯作的生態環境發生變化,如例2。

例4.不一會,他喝完酒,便又在旁人的說笑聲中,坐著用這手慢慢走去了[11]343。

Presently he finished the wine, and to the accompaniment of taunts and laughter, slowly pushed himself off with his hands[15]53.

Presently he finished the wine and, amid the laughter and comments of the others, slowly dragged himself off by his hands[11]348-349.

楊戴夫婦最初將“走”譯為 “pushed”,再版時改為“dragged”。“push”僅表示用身體的某個部位(如手或胳膊)推動人或物體;而“drag”表示艱難地使物體緩慢向前移動,比“push”增加了情感意義,讀者更能聯想到孔乙己拖著虛弱不堪的身體,用手爬過來的凄慘畫面。

3 化生—— 升華文本,彰顯譯作價值

早在1956年楊戴兩位先生的英譯Lu Xun’s Selected Works(包含譯作《孔乙己》)問世之前,《孔乙己》已經有數個譯本。1929年敬隱漁譯本《孔乙己》收錄在《中國現代短篇小說作品選》中,同年于巴黎出版;1936年斯諾和姚莘農合譯本Kung I-chi收錄在《活的中國——現代中國短篇小說選》于紐約出版[16];另有喬治·肯尼迪譯本Kung I-chi和佚名譯本 The Tragedy of Kung I-chi。即使有眾多譯本,瑞典漢學家、諾貝爾文學獎評委馬悅然仍然表示20世紀60年代楊憲益和戴乃迭將魯迅的作品翻譯得最好,但卻太遲了,以至于魯迅先生與諾貝爾獎失之交臂[17]。1970年,牛津大學出版社推出的《現代中國小說》的選本就有楊戴夫婦譯作《孔乙己》。中國魯迅研究會副會長黃喬生教授指出,“魯迅著作的英譯本中,楊憲益,戴乃迭翻譯的譯作至今仍然是篇幅最大,收錄最全面的[18]。楊戴夫婦為向海外推介魯迅作品起到了關鍵作用,其譯作也給他們帶來了巨大的國際聲譽。

4 總結

當今,生態問題日益成為社會熱點,越來越多的理論開始與生態學科結合,形成了一種跨學科研究。胡庚申教授提出的生態翻譯學給研究者提供了一種全新的視角,自問世起就掀起了一股股學術之風,而且愈加強烈。筆者立足于生態翻譯學中“四生說”理論對楊憲益、戴乃迭夫婦的《孔乙己》譯本進行解讀,分析《孔乙己》于異語環境中重生的整個過程。楊戴夫婦充分遵循原文本的語言維度、價值維度和文化維度:語言上,既平實自然又恰到好處地表現出人物形象;價值上,譯文再現魯迅先生對病態社會的鞭撻,對窮苦人民的同情,對讀者的思想引領功能;文化上,兩人采取了直譯和異化的翻譯策略,并通過添加注釋的方法,恰到好處地譯出文化詞類專項,完美地展現出中國文化的特色。兩人在尊敬文本生命的同時,又完成了對文本生命的攝取以及轉化,呈現給讀者一部具有中國特色的譯作,實現了“孔乙己”在翻譯生態環境中的化生。

楊戴夫婦對《孔乙己》的成功譯介,給后面的翻譯工作者起了很好的模范作用。越來越多的翻譯工作者,在譯出中國古典文學作品以及現當代作品時能夠立足于翻譯生態環境,在文本移植過程中既能講述中華文化,促進中西方文明的激情碰撞和深刻交流,又能保證譯本的經久不衰。