高中生感知教師支持行為、自我效能感與化學成績的關系研究*

韓慧磊 吳軼鵬

(1.阜陽師范大學化學與材料工程學院安徽 阜陽 236037;2.西南大學教育學部 重慶 400715)

一、問題的提出

學業成就不僅是高質量教育教學的產出結果,也是學生學習質量和素養發展的重要外顯指標。《普通高中化學課程標準》(2017年版2020年修訂)對學生化學學業成就表現進行4級水平的總體刻畫,并描述了不同水平化學學習結果的具體表現。[1]在化學教育相關研究中,部分學者關注于核心概念的相異構想診斷研究,并逐漸轉向對學生核心概念理解過程的實證研究,[2,3]促進學生科學概念轉變;一部分學者則關注具體的教學方法對學生學業成就和素養發展的促進作用,如項目式學習、社會性科學議題、數字化實驗等。[4-6]而有關化學學業成就與認知和非認知因素之間的關系探討則停留在理論論述或經驗總結層面,相關實證研究幾近沒有。[7]

根據生態系統理論,隨著學生的活動范圍不斷拓展,學校納入到微觀系統中并對學生發展產生重要影響,其中主要是教師和學生之間的相互影響。感知教師支持行為指學生在學習生活中感受到來自教師的支持行為或態度。[8]其作為學校微觀系統的重要組成部分,對學生的信心、品質和行為態度等多方面都有重要影響。[9]已有研究發現,學生感知教師支持行為對學業成績和學業成就有正向預測作用。[10-12]化學學習成績作為學習結果,會受到教師支持行為的影響。

自我效能感指個體對自己是否有能力完成某一行為的自我心理判斷。班杜拉指出自我效能感受到他人的言語、行為或態度的影響。當學生感受到教師對自身的學習支持、情感支持或能力支持時,學生能夠產生成功的信念和追求成功的渴望,從而促進學業成就。Brophy和Good指出:當學生感受到教師的支持行為會引起內部心理變化(如自我效能感)并最終影響學業成績。[13]已有研究表明自我效能感與學業成績/學業成就之間呈正相關,[14-16]自我效能感在學習動機和學業成績之間起調節作用,[16]化學學科中有關自我效能感與化學成績的相關研究也表明:學生的學習自我效能感與化學學業成績密切相關。[17]

綜上所述,提出本研究的假設:在化學學習中,學生感知教師支持行為能通過自我效能感間接影響化學成績。本研究擬采用量化研究方法,基于實證數據從化學學科角度探討高中生感知教師支持行為和自我效能感這兩個因素的現狀以及自我效能感是否在教師支持行為和化學成績之間存在中介效應。

二、研究設計

1.研究對象

采取整群抽樣法對福建省漳州市某中學各年級兩個班學生進行試測,共發放273份問卷,經數據清理,得到259份有效問卷,有效率為94.87%。其中高一年級95人,高二年級79人,高三年級85人;男生93人,女生166人。問卷由各班班主任進行發放和收集。

2.研究工具

(1)學生感知教師支持行為問卷

采用由歐陽丹參考Babad學者研究、專家建議和課堂觀察等結果編制而成的學生感知教師支持行為問卷。[8]問卷由學習支持、情感支持和能力支持三個維度組成,共19個題項。其中,學習支持指學生在學習過程中感受到教師的支持,如題15“當我回答問題時,老師都會微笑地看著我”,共由9個題項組成;情感支持指學生感受到的教師情感上的支持,如題10“我的作業常得到老師表揚”,共由6個題項組成;能力支持指學生感受到的教師對其能力的肯定,如題8“老師認為我總是有能力完成難度較大的作業或任務”,共由4個題項組成。問卷采用6點計分,從“完全不符合”到“完全符合”。問卷整體的Cronbach′s α為0.91,學習支持、情感支持和能力支持各維度的Cronbach′s α分別為0.78,0.82,0.76。

(2)自我效能感問卷

借鑒Glynn等學者和Salta等學者所開發的問卷,[18,19]結合本研究目的,抽取“自我效能感(Self-Efficacy,SE)”維度并進行本土化改編,組成自我效能感問卷。問卷共包含4個題項,采用五點計分,從“從不”到“經常”。對其進行探索性因子分析發現,Bartlett球形檢驗P<0.001;KMO=0.856,共提出1個因子,解釋率約為83.21%。對其進行驗證性因子分析,結 果 如下:χ2/df為2.887,CFI為0.996,GFI為0.988,TLI為0.987,RSMEA為0.086,表明數據擬合良好。問卷整體Cronbach′s α為0.93,平均方差萃取量大于0.5,表明問卷具有很好的信效度。

(3)化學學習成績

將被試近期期中考試成績在年級內標準化作為最終化學學習成績。

3.分析過程

使用SPSS26.0軟件對教師支持行為和自我效能感問卷進行描述性統計和相關分析,并通過方差分析進行性別和年級的差異檢驗;采用常見的Harman單因子法檢驗共同方法偏差。結果顯示:得到的4個因子解釋了60.12%的變異,第一個因子的方差變異小于40%的臨界值,因此不存在明顯的共同方法偏差;使用AMOS23.0軟件構建結構方程模型,并采用Bootstrap法進行中介檢驗。考慮到教師支持行為各維度題項較多,可能會產生較大的參數估計偏倚,因此將3個維度題項打包,以維度平均分作為觀測變量對教師支持行為進行表征。[20]

三、研究結果

1.教師支持行為與自我效能感的現狀分析

(1)教師支持行為與自我效能感的現狀

以教師支持行為和自我效能感問卷得分均值作為被試的感知教師支持行為和自我效能感得分,對教師支持行為及各維度和自我效能感進行描述性統計分析,得分越高,表明感知到的教師支持行為和自我效能感越強。高中生感受教師支持行為均值4.19±0.77(六點計分),學習支持、情感支持和能力支持三個維度均值依次為4.30±0.71,4.43±0.90,3.59±1.12,表明學生感受到的教師的支持行為處于中等水平,能力支持維度有待提高。自我效能感的得分為3.75±1.14(五點計分),表明高中生的自我效能感處于較高水平。

(2)教師支持行為與自我效能感的性別差異

采用描述性統計和獨立樣本t檢驗對不同性別學生感知教師支持行為和自我效能感的平均分進行差異檢驗,得出高中生感知教師支持行為與自我效能感性別差異情況如表1所示。

由表1可見,男生感知的教師支持行為略高于女生,但不存在顯著性差異。具體到各維度,在情感支持和能力支持維度上,男生的均分高于女生,而學習支持維度女生略高于男生,但均不存在顯著性差異。在自我效能感方面,男生得分也略高于女生,也不存在顯著性差異。

表1 高中生感知教師支持行為與自我效能感的性別差異

(3)教師支持行為與自我效能感的年級差異

采用描述性統計和單因素方差分析對不同年級學生感知教師支持行為和自我效能感的平均分進行差異檢驗,得出高中生感知教師支持行為和自我效能感年級差異情況如表2所示。

表2 高中生感知教師支持行為與自我效能感的年級差異

由表2可知,學生感受到的教師支持行為和具體的學習支持、情感支持維度均隨著年級的增長不斷上升,但各年級不存在顯著差異。而能力支持維度,在高三年級有所減弱,但不存在年級差異。在自我效能感方面,高二年級平均得分最高,為4.16±0.96,而高三年級的平均得分最低,僅為3.38±1.34。WelchF=9.99,P<0.001,表明多組之間的均值差異具有統計學意義,故采用Games-Howell進行事后分析。分析結果表明,高二年級學生的自我效能感與高一年級、高三年級均存在顯著性差異(P=0.01,P<0.001),而高一年級和高三年級不存在差異(P=0.10)。

2.教師支持行為、自我效能感和化學成績之間的關系

(1)教師支持行為、自我效能感和化學成績之間的相關

已有研究指出教師支持行為和自我效能感可以預測學生成績,故對教師支持行為、自我效能感與化學成績的相關性進行了分析,得出高中生感受教師支持行為、自我效能感和化學成績的相關性如表3所示。

表3 教師支持行為與自我效能感、化學成績之間的相關

在相關性方面,教師支持行為、自我效能感和化學成績之間均呈現顯著相關(r=0.14,P<0.05;r=0.16,P<0.01)。教師支持行為與自我效能感之間也存在顯著的正相關(r=0.23,P<0.01)。具體到教師支持行為各維度與自我效能感和化學成績的相關,學習支持(r=0.24,P<0.01)、情感支持(r=0.18,P<0.01)和能力支持(r=0.19,P<0.01)均與自我效能感存在顯著相關,情感支持(r=0.17,P<0.01)和能力支持(r=0.15,P<0.05)也與化學成績存在顯著相關,而學習支持(r=0.08,P>0.05)與化學成績不存在顯著相關。

(2)自我效能感在教師支持行為與化學成績之間的中介效應

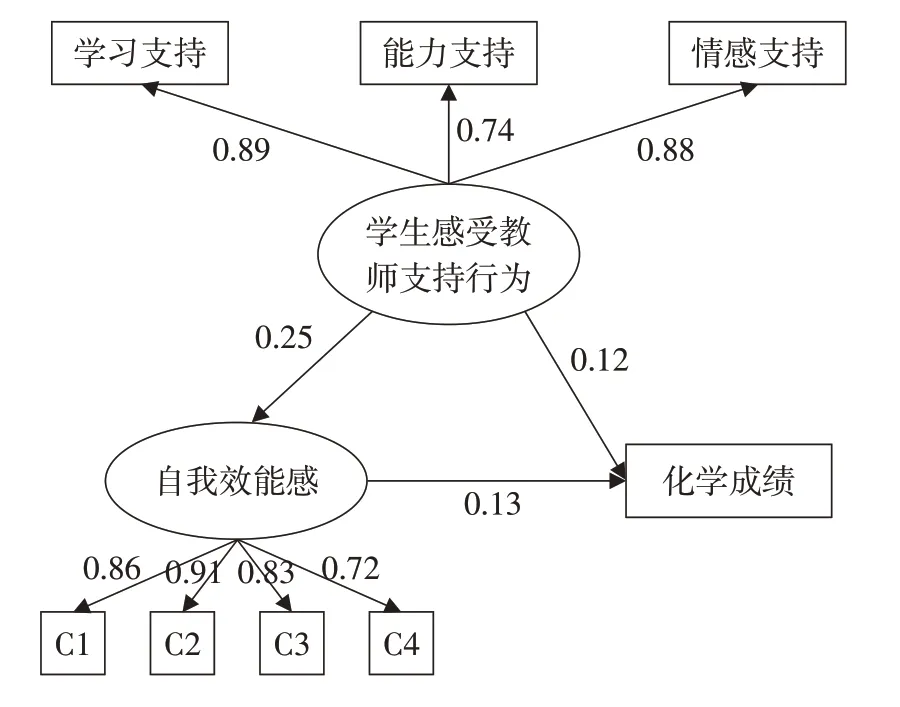

假設自我效能感為教師支持行為和化學成績之間的中介變量,其中自變量教師支持行為為潛變量,由三個維度題項打包后的觀測變量表征;中介變量自我效能感為潛變量,由四個題項組成的觀測變量所表征;因變量化學成績屬于觀測變量。采用AMOS23.0軟件對其進行結構方程建模,并采用最大似然估計法對模型擬合及各個參數進行估計,具體路徑圖見圖1。數據擬合結果如下:χ2/df為1.483,CFI為0.993,IFI為0.993,TLI為0.990,RSMEA為0.043,SRMR為0.024,表明該模型擬合良好,為進一步檢驗提供基礎。[21]

圖1 自我效能感的中介效應模型

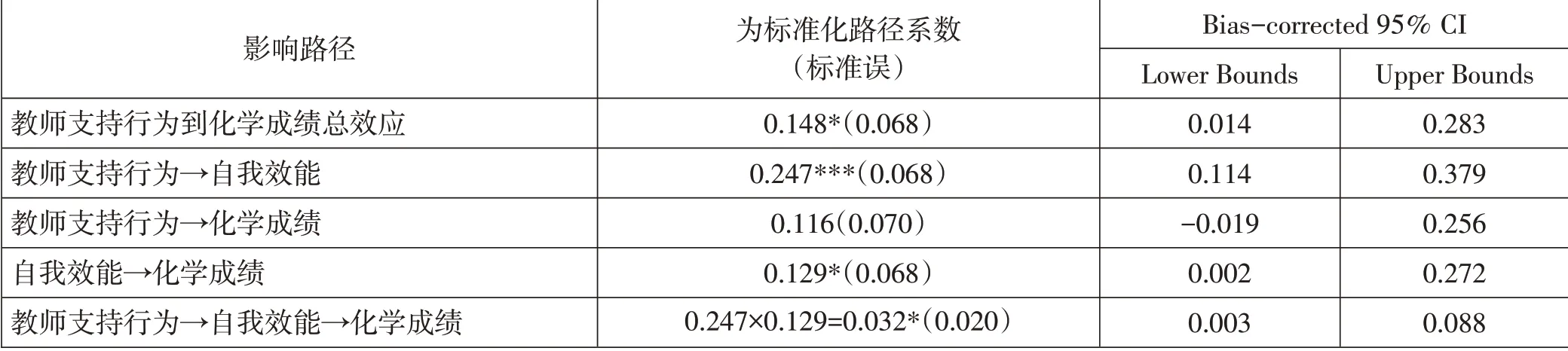

采用Bootstrap檢驗,得到各路徑的總效應、直接效應和間接效應及各標準誤和置信區間,具體結果見表4。

表4 自我效能感中介模型的效應分解

采用溫忠麟等人改良的因果逐步回歸法對中介效應進行檢驗。[22]從表5中可知,教師支持行為到化學成績總效應c=0.148,路徑顯著(P<0.05),表明自變量對因變量有預測作用。教師支持行為至自我效能感的路徑顯著(γ=0.247,P<0.001),且自我效能感到化學成績的路徑也顯著(γ=0.129,P<0.05)。教師支持行為到自我效能感到化學成績的中介路徑也顯著(γ=0.032,P<0.05),其95%置信區間介于0.003-0.088,存在部分中介效應。此時,自我效能感對化學成績的中介效應估計值是0.032,即自我效能感對化學成績的中介效應占總效應的21.62%。

四、研究結論與啟示

1.研究結論

通過調查分析和結構方程建模,得出以下結論:

(1)高中生感知教師支持行為處于中等水平,學生感受到的教師能力支持還有待提高。高中生自我效能感處于較高水平。

(2)教師支持行為及其子維度和自我效能感均不存在顯著的性別差異,而教師支持行為及其子維度在年級上均呈遞增趨勢,但不在顯著性差異。自我效能感在年級中存在顯著性差異,其中高二年級和高一年級、高三年級存在顯著差異,而高一和高三不存在顯著的年級差異。

(3)教師支持行為、自我效能感和化學成績之間均呈現顯著相關,但學習支持與化學成績不存在顯著相關。

(4)自我效能感在教師支持行為和化學成績間有部分中介效應,具體效應值為0.032,占總效應的21.62%。

2.研究啟示

根據生態系統理論,教師作為教育實踐活動的主體,其言行舉止均會對學生產生重要影響。但教師的實際支持行為和學生感知到的教師支持行為存在漏斗效應。本研究中高中生感受教師支持行為處于中等水平,與已有研究相一致,[23]也進一步表明教師要在平時的課堂教學過程給予學生更多的支持行為。

在學習支持方面,教師應靈活采用評價方式和教學反饋。已有研究表明,課堂評價對課堂教學的反饋和促進教學質量的提升起到非常重要的推動作用。[24]在化學教學中,教師應依據化學學業質量標準和化學學科核心素養水平,采用多種評價方式進行教學評一體化設計,給予學生積極的反饋。在課前,教師可采用訪談法、口語報告、問卷調查等方法對學生的相異構想進行測查,及時探查學情并以此為生長點進行相應的教學評一體化設計,促進學生科學概念的轉變。在教學過程中,教師應明確評價目標,并開展多樣化、持續性的課堂教學評價,及時、準確地診斷學生素養水平的變化和教學目標的達成情況,并依據學生的反饋對教學做出適當的調整,增強學生感受到的學習支持。

在能力支持方面,教師應形成合適、積極的期望。附屬內驅力理論表明,學生會為了贏得教師的贊許而努力學習,取得好成績。而在實際教學中,教師往往會因為高考和升學率的壓力導致忽略了學生的實際情況,對學生存在過高或過低的期望,從而削弱了學生的積極性。教師應該用發展、變化的眼光看待學生的成長,結合學生的實際情況,形成正確的期望。在具體的教學中,應結合不同層次學生的水平,設計有難度梯度的問題和活動,讓每一位學生都有表現自己的機會,并發現學生的長處,積極進行表揚和鼓勵,使學生獲得能力增長的具體體驗。

此外,教師也要改善師生關系,加強師生的情感互動。已有研究表明權威型教師領導方式與青少年消極學業情緒呈極其顯著正相關,而民主型教師領導方式與積極學業情緒呈顯著正相關,并有良好的正向預測作用。[25]因此,在教學情感互動情景的構建中,教師應注重與學生之間的平等關系,并站在學生的角度去理解學生的情感和思想。同時,投入真誠的情感,使學生“親其師,信其道”。

本研究中自我效能感在教師支持和化學成績之間存在中介作用,因此,在教學中也要重視自我效能感的培養,使學生從教師的“我認為你能”到學生的“我認為我能”正向轉化。成就動機歸因理論指出當學生將成功歸因于內部、穩定、可控制的因素,就會產生積極的情感情緒,增強自我效能感。因此,教師要盡可能關注學生的個體差異,引導學生多從自身內部做成敗歸因,培養學生的自我效能感。對于經常把學習失敗歸因于外在因素的學生,要幫助其明白外部因素不是學習成績的決定性因素。而在內部歸因方面,既要避免學生驕傲自滿,又要避免失敗能力歸因的學生缺乏自信。同時,教師要通過不同的教學方式、評價方式以及有難度梯度的問題,讓不同類型的學生體驗到學習成功的愉悅感,增強學生的自我效能感。