智能鐵路新一代移動通信關鍵技術探索與展望

魯玉龍,沈海燕,張俊堯,楊興磊,解亞龍,楊玲玲

研究與開發

智能鐵路新一代移動通信關鍵技術探索與展望

魯玉龍1,沈海燕2,張俊堯1,楊興磊1,解亞龍2,楊玲玲1

(1. 北京經緯信息技術有限公司,北京 100081;2. 中國鐵道科學研究院集團有限公司電子計算技術研究所,北京 100081)

移動通信技術的進步驅動著各行各業的產業變革。鐵路現有移動通信系統歷經幾十年的發展,其承載能力越來越難以滿足高速增長的現代鐵路網建設步伐和智能化發展需求。基于智能鐵路應用對移動通信帶寬、時延、覆蓋等需求和新一代移動通信面臨的挑戰,開展新一代通信頻譜技術、信道編碼技術及多功能綜合射頻技術等新一代移動通信關鍵技術研究,構建以“車-地、車-車、車-人”信息無縫協同交互為目標的“空天車地一體化”網絡,研究并展望通信-導航一體化、通信-計算-存儲一體化在智能鐵路中的場景應用,提升鐵路移動通信服務能力和效率,賦能我國鐵路智能化發展。

智能鐵路;新一代移動通信;空天車地一體化;通信-導航一體化;通信-計算-存儲一體化

0 引言

20世紀80年代,移動通信1G時代逐漸進入大眾視野,標志著人們可以進行遠距離通信。隨著大規模集成電路、微處理器與數字信號技術的逐步成熟,互聯網時代數據通信呈現出的爆炸式增長需求促使移動通信技術不斷變革。短短幾十年間,移動通信實現從1G到5G的跨越式發展。通信技術的持續進步已經成為各行各業創新的先導力量,驅動著社會重要信息基礎設施體系的變革和重塑。鐵路作為我國經濟大動脈、綜合交通運輸體系骨干,是國家最大的民生工程和傳統基礎設施行業。截止到2021年年底,我國高速鐵路運營里程已超4萬千米,穩居世界第一。2020年中國國家鐵路集團有限公司(以下簡稱“國鐵集團”)發布《新時代交通強國鐵路先行規劃綱要》(鐵發改〔2020〕129號),指出到2035年,形成7萬公里的現代化高速鐵路網,率先建成智能高鐵,加快實現智慧鐵路。德國、法國、日本等高鐵發達國家紛紛提出鐵路數字化與智能化發展戰略規劃,采用新一代信息通信技術大幅提升鐵路客貨運輸組織效率、效益和服務品質,從而提高鐵路運輸能力和安全水平。移動通信系統是列車運行安全、運營維護、客貨運輸等服務的“神經中樞”,探索鐵路新一代移動通信技術已成為未來智能鐵路發展的重要方向。

1 鐵路移動通信現狀、需求及面臨的挑戰

1.1 我國鐵路移動通信現狀

現階段我國鐵路移動通信系統主要包括450 MHz無線列調和900 MHz鐵路移動通信系統(global system for mobile communications-railway,GSM-R),承載行車指揮、列控、安全、搶險、應急等方面的信息和重要調度指令[1]。450 MHz無線列調采用制式落后的模擬對講技術,主要用于既有普速鐵路,工業和信息化部自2012年起停止相關產品的核準,大多數設備超期服役且面臨無替代設備可用的風險,急需進行升級替代。GSM-R是我國為滿足高速鐵路和既有線路改造的快速發展,基于數字窄帶移動通信技術研發的鐵路專用通信系統,系統帶寬容量僅有2×4 MHz,由于系統頻段帶寬有限,在實際使用過程中面臨同頻干擾、鄰頻干擾等問題,系統容量和業務承載能力已無法滿足鐵路日益增長的業務需求。

隨著5G技術的發展和國家《5G應用“揚帆”行動計劃(2021-2023年)》(工信部聯通信〔2021〕77號)的出臺,國鐵集團相繼發布《關于加快推進5G技術鐵路應用發展的實施意見》(鐵發改〔2020〕144號)和《鐵路5G技術應用科技攻關三年行動計劃》(鐵科信〔2020〕222號),以推進鐵路5G-R專網建設和5G公網應用,指出到2023年,完成鐵路5G專網關鍵技術攻關和主要專用設備研制,開展安全保障、出行服務等領域緊急業務試驗驗證和試用考核,完成5G專網主要技術標準的制定,為鐵路5G專網建設和業務應用奠定基礎。2021年12月,國家鐵路局發布《“十四五”鐵路科技創新規劃》(國鐵科法〔2021〕45號),提出到2025年,不斷完善智能鐵路成套技術體系,實現5G、北斗衛星導航系統、人工智能、大數據等信息技術在鐵路更廣泛、更成體系的應用。

2020年12月,依托中國鐵道科學研究院集團有限公司(以下簡稱鐵科院)環行鐵道試驗基地,鐵科院聯合三大運營商及華為、中興等5G設備廠商建設的“鐵路5G創新實驗室”已正式投入使用[2],標志著5G技術在我國鐵路創新應用領域邁出了堅實的一步,為鐵路新一代移動通信網絡科研攻關、技術創新、標準制定、業務創新、測試試驗和上道驗證等多環節提供可靠、完備的試驗環境。然而,由于5G公網占用頻段較多且碎片化分配,鐵路專用5G頻段仍面臨頻段不足、批復困難等問題。

1.2 智能鐵路通信技術應用需求

近年來在國家“新基建”戰略的帶動下,我國高速鐵路建設里程不斷增長,高速鐵路智能化業務不斷涌現,對鐵路移動通信的應用需求不斷擴大。在系統總結京張高鐵、京雄城際的智能化創新實踐基礎上,國鐵集團于2020年發布《智能高速鐵路體系架構1.0》(鐵科信〔2020〕159號),提出基于云計算、大數據、物聯網、移動互聯、人工智能、5G、北斗衛星導航系統、建筑信息模型(building information model,BIM)等新一代信息通信技術,實現高速鐵路移動設備、基礎設施及內外部環境間信息的全面感知、泛在互聯、融合處理、主動學習和科學決策,建立全生命周期一體化管理的智能高速鐵路系統。

王同軍[3]針對智能鐵路體系架構中涉及的智慧工地、智能列控、智能車站、數字化貨場等新業務,從業務應用場景進行分析,要求鐵路新一代移動通信網絡具備以下能力。

(1)高帶寬:具備超高通量帶寬,滿足基于BIM的虛擬建造、數字化竣工交付、動車組智能監控、站車客運服務等業務需求。

(2)低時延:支持超低時延,滿足列車運行控制、智能行車調度、列車自動駕駛(automatic train operation,ATO)、接近預警、超視距駕駛等車-地、車-車通信需求。

(3)大連接:支持超大規模異構網絡連接,滿足智能化施工、基礎設施檢測監測、自然災害監測與預警、周界入侵智能監測、環境智能監測等狀態感知業務需求。

(4)廣覆蓋:針對鐵路線路線形特征,具備連續廣覆蓋能力,實現空天車地一體化融合通信,滿足空天地一體化智能測繪、列車定位、移動裝備監測和診斷、在途旅客動車組智能服務、智能綜合檢測車等車-地、車-車數據連續傳輸需求。

(5)算網一體化:實現計算、存儲、通信等多維資源一體化,滿足動車組智能診斷、動車組智能運維、工電供一體化運維等智能化分析、評估決策的云邊協同需求。

1.3 發展新一代移動通信面臨的挑戰

隨著“智能京張”“數字京雄”等開通運營,中國鐵路正邁入數字化、智能化階段,現有移動通信系統業務承載能力不足的問題凸顯。針對鐵路專網有限的頻率資源,以及高速移動對頻譜效率、可靠性等方面的影響,開展鐵路新一代移動通信技術研究仍面臨諸多挑戰。

(1)鐵路移動通信技術迭代的需要

隨著公網GSM逐步退網,GSM-R設備廠商將逐步停止設備生產及技術支持,產業后續支撐和保障能力將大幅度縮減,鐵路移動通信面臨技術斷層的風險,急需加快鐵路新一代移動通信相關技術研究。

(2)有限的頻譜資源與不斷增長的智能化業務之間的矛盾

現行的鐵路數字移動通信系統上下行各4 MHz頻譜帶寬,僅支持語音通話、短消息、低速通用分組無線業務(general packet radio service,GPRS)數據傳輸等功能,業務承載能力有限。《智能高速鐵路體系架構1.0》提出了我國智能鐵路發展的“三大板塊、十大領域、十八個方向、項創新”,由此催生大量的帶寬密集型業務應用,需要更多的頻譜資源支撐海量數據的實時傳輸。國鐵集團在《關于加快推進5G技術鐵路應用發展的實施意見》中提出申請2 100 MHz作為5G-R專網工作頻率,并明確現有頻率逐步騰退方案。孫昱[4]針對國內運營商及相關行業應用5G頻譜資源的具體分配情況進行了分析,考慮到智能業務應用對帶寬、時延等的需求,需要對未來鐵路移動通信業務進行梳理和預測,科學規劃專網頻段的使用,同時研究其他頻譜資源替代方案。

(3)高速移動場景下信號連續性與可靠性問題

高速移動性是高鐵的鮮明特征,高鐵列車快速移動過程中多普勒效應更加明顯,會造成移動通信系統信號接收不穩定,無線性能下降。高鐵列車作為一個用戶相對集中的移動空間,用戶終端在短時間內頻繁切換小區,會導致信號質量不佳、話務中斷。同時,旅客在行程中的上網業務也會在短時間內加劇網絡負荷的升高,從而導致信號質量下降。因此,如何在高速移動場景下保證移動通信的信號連續性與可靠性,是鐵路新一代移動通信系統需要解決的難點。

(4)車載系統眾多與車上空間受限之間的矛盾

高鐵列車是一個集成化、系統化、信息化的“集合體”,僅涉及行車控制、定位追蹤、故障診斷、旅客服務等與行車相關的信息通信系統就有10余個,這些系統大多在列車上部署有車載移動臺、服務器或天線單元。由于彼此間制式不同,眾多輻射源集中在空間有限的車廂內,易出現射頻干擾、電磁干擾等問題。同時,“煙囪式”系統不但設備繁多、結構復雜,各系統射頻資源無法共享,難以進行統一調度管理,而且非模塊化設計造成的功耗、成本較高,增大了保養難度,給運營管理帶來極大困難。

2 鐵路新一代移動通信關鍵技術

針對第1節中鐵路有限的頻譜資源與不斷增長的智能化業務之間的矛盾、高速移動場景下信號連續性與可靠性問題、車載系統眾多與車上空間受限之間的矛盾,本文將從新頻譜技術、新型信道編碼技術和車載多功能綜合射頻技術3個方面進行闡述。

2.1 新頻譜技術

頻譜是移動通信運行的基礎,是“看不見”的稀缺資源。隨著智能鐵路業務需求的持續增長,未來鐵路移動通信系統需要不斷拓展可用的頻譜資源。本文將從解決鐵路移動通信頻譜資源有限的問題出發,介紹太赫茲(THz)通信、可見光通信(visible light communication,VLC)、高效頻譜共享技術和大規模天線陣列技術等新頻譜技術。

2.1.1 太赫茲通信

太赫茲波的工作頻譜為0.1~10 THz,是介于微波與遠紅外光之間的電磁波,工作在此頻段的太赫茲通信具有頻譜資源豐富、傳輸速率高等優勢,是未來移動通信中極具優勢的無線接入(Tbit/s級通信)技術[5]。在2018年9月舉辦的美國移動通信世界大會上,美國聯邦通信委員會專員Jessica Rosenworcel表示,未來6G可以采用基于太赫茲頻譜的網絡和空間復用技術。

太赫茲通信相比傳統的微波、毫米波通信和無線光通信擁有許多優勢,其在未來高速短距移動通信、高帶寬無線通信以及近地空間通信等方面具有廣闊的發展前景。

●太赫茲通信波束更窄、方向性更強,具有更強的抗干擾能力,可實現更安全的加密通信。

●太赫茲波的頻率高、帶寬高,Tbit/s量級的通信速率使其能夠滿足無線傳輸時的高帶寬需求。

●星間鏈路通信。在外層空間,太赫茲波在340 GHz、410 GHz和667 GHz 3個信道存在窗口區,傳輸損耗極低,信號不易被展寬[6]。相比無線光通信,太赫茲通信具有波束更寬、衛星天線接收端更容易對準、天線小型化等特點。因此,將太赫茲波用于星間鏈路的寬帶通信是非常合適的。

●太赫茲波的波長短、能量效率高、穿透性強,適合采用天線陣子更密集的大規模多輸入多輸出(multiple-input multiple-output,MIMO)技術。大規模MIMO的波束成形及空間復用增益能夠克服太赫茲波在空氣中傳輸的大氣衰落和雨衰等問題,滿足小范圍內高密集人口區域,如車站、樓宇等的覆蓋需求。

國際電信聯盟(International Telecommunications Union,ITU)已決定將0.12 THz和0.2 THz劃歸無線通信使用,但0.3 THz以上頻譜的監管規則尚不明晰,全球范圍內尚未統一。結合“交通強國”戰略,以及CR450、超級磁懸浮等科技創新項目以及智能鐵路高帶寬、低時延的通信需求,鐵路新一代移動通信要在頻譜資源的利用上實現技術革新。

2.1.2 可見光通信

另一種彌補現有無線通信頻譜資源不足的技術是可見光通信,其原理是將發光二極管(light-emitting diode,LED)產生的可見光波段的光作為信息載體,而不需要光纖等有線信道的傳輸介質,在空氣中直接傳輸光信號,從而達到照明和高速數據通信雙重目的[7]。

可見光波長范圍為380~780 nm,屬于新頻譜資源。與傳統基于電磁波的無線通信相比,頻譜使用不受限制,不需要無線電監管機構的授權,可以提供大量潛在的可用頻譜。可見光通信的傳輸媒介是可見光,具有不能穿透墻壁等遮擋物的特性,因此傳輸范圍限制在用戶的視距范圍內,即只要在室內等封閉空間,傳輸的信息就不會泄露到室外,避免被外部惡意截獲,確保傳輸信息的安全性。此外,可見光通信不產生電磁波,沒有電磁輻射,也不易受到外部電磁干擾,因此非常適合電磁環境惡劣的場合,如高鐵車廂、醫院、加油站等。可見光通信可以與Wi-Fi、蜂窩移動網絡(4G、5G)等現有通信技術進行異構網絡融合,靈活快捷地組建臨時網絡與通信鏈路,通過“光—電”轉換,將信息調制成LED光源發射到用戶終端,實現高速率、高安全性的無線光接入。

現階段我國“可見光通信系統關鍵技術研究”已獲得重大突破,實時通信速率已達到50 Gbit/s[8]。未來隨著高調制帶寬LED光源器件、光學MIMO與正交頻分復用(orthogonal frequency-division multiplexing,OFDM)技術、高靈敏度廣角接收技術等創新突破,可見光通信在高鐵出行、智慧城市(家庭)等領域將帶來巨大的創新應用和價值體驗。

2.1.3 高效頻譜共享技術

我國蜂窩移動網絡主要采用授權載波的方式,由工業和信息化部無線電管理局、國家無線電監測中心(國家無線電頻譜管理中心)進行無線電分配、監測和頻譜管理等工作,頻譜資源實行有償使用制度,因此頻譜資源所有者獨占使用權限。這種方式在頻譜資源相對富余的2G、3G時代,能夠有效避免系統間干擾。隨著移動數據業務量的激增,獨占頻譜造成的頻譜閑置、利用不充分等問題,加劇了頻譜供需矛盾,使得運營商不得不加速2G、3G退網,重耕頻譜以滿足5G網絡覆蓋。

為滿足未來鐵路專用移動通信系統頻譜資源的使用需求,一方面,采用太赫茲和可見光等新頻譜技術進行擴展;另一方面,基于現有頻譜使用規則,改變目前授權載波的使用方式,以更靈活的方式分配和使用頻譜。動態頻譜使用技術能夠有效提升現有頻譜利用率,通常包括動態頻譜接入和動態頻譜共享等方式[9]。由于大量的授權頻譜在時間和空間上未得到充分利用,用戶可以利用動態頻譜接入技術搜索空閑頻譜波段,短時租用信道進行信息傳輸,但現有動態頻譜接入協議尚且無法滿足復雜多變的實際場景。而動態頻譜共享可以根據自身業務狀況實現不同制式網絡在同一頻段內動態、靈活地申請和釋放頻譜資源,從而大幅提升整體頻譜利用率。未來鐵路移動通信系統可以引入動態頻譜使用技術,實現公用/專用網絡和頻譜資源的共建共享。

2.1.4 大規模天線陣列技術

我國GSM-R系統網絡沿鐵路線方向進行基站建站,基站鐵塔安裝定向天線進行覆蓋,眾多橢圓形小區接續覆蓋,由于頻譜資源緊張,線狀覆蓋的小區采用頻率復用,存在同頻干擾、鄰頻干擾等問題。MIMO技術在充分利用現有頻譜資源的基礎上,利用空間資源獲取可靠性與有效性,是未來移動通信系統提高頻譜效率的關鍵技術之一。

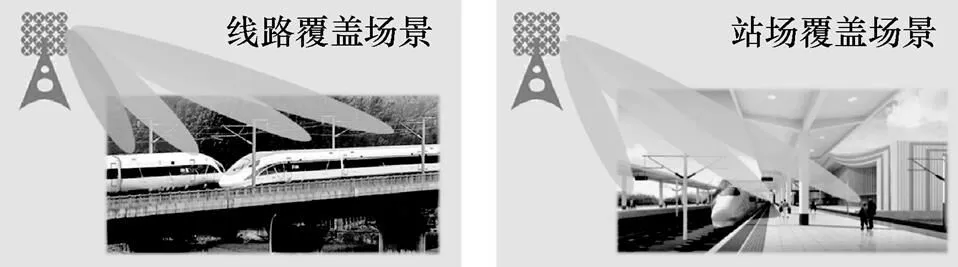

通過引入大規模MIMO系統,利用基站側配置的大規模天線陣列,建立多個信道,可以極大地擴充信道容量,服務小區中的若干用戶[10]。未來鐵路新一代通信頻譜采用的頻段波長相對較短,可以在有限空間的天線內部部署更多的天線陣子,非常適合大規模MIMO技術的應用。另外,大規模MIMO可以結合波束成形技術補償波長較短帶來的傳播損耗,緩解覆蓋相對受限的問題。對于波束成形技術,全數字波束成形具有精度高、靈活、響應及時等優點,但是對基帶處理能力要求高、系統復雜、成本高。模擬波束成形雖然基帶處理的數據量小,但是受器件精度的約束較大,性能不佳,因此實際部署中通常采用折中的模數混合波束成形方案[11]。針對鐵路業務場景需求,大規模MIMO+波束成形技術可以提供差異化覆蓋,從而獲得超高傳輸速率和較大覆蓋范圍,鐵路大規模MIMO+波束成形差異化覆蓋場景如圖1所示。

圖1 鐵路大規模MIMO+波束成形差異化覆蓋場景

2.2 新型信道編碼技術

信道編碼是移動通信的基礎,在數字通信傳輸中外界干擾會產生誤碼,從而使接收到的信息出現缺失,導致圖像卡頓、不連續、馬賽克等問題。信道編碼對數據流進行相應的處理,使其具有一定的抗干擾能力和糾錯能力,進而提高數據傳輸效率,避免傳輸過程中誤碼的發生,因此降低誤碼率是信道編碼的核心任務。常見的誤碼處理技術有糾錯、交織、線性內插等。信道編碼的本質是增加通信的可靠性,在源數據流中插入特定碼元,使數據在到達接收方時能夠進行判錯和糾錯。

香農定理描述了信道容量與信道帶寬、信噪比之間的關系,其表達式為=·lb(1+/),其中是信道支持的最大速率(也叫信道容量),是信道帶寬,是平均信號功率,是平均噪聲功率,即信噪比。香農公式給出了信道容量的極限,即實際無線制式中單信道容量不能超過該極限,只能盡量接近該極限。1993年,法國電機工程師Berrou和Glavieux通過迭代譯碼的辦法發明了Turbo碼,使得信道編碼效率接近香農極限,開創了通信編碼史革命性的時代。隨后,全世界各大通信廠商和運營商開始對Turbo碼進行深入研究。5G時代的來臨,針對超高速率、超低時延等場景需求,采用迭代譯碼的Turbo碼遇到瓶頸,因此,需求催動技術的演進,出現了新的信道編碼:Polar碼和低密度奇偶校驗(low density parity check,LDPC)碼。由于這兩種編碼的性能均非常逼近香農極限,于是在2016年10月的3GPP里斯本會議以及11月的里諾會議上,針對增強型移動寬帶(enhanced mobile broadband,eMBB)應用場景,確定將LDPC碼作為eMBB數據信道的編碼方案,Polar碼作為eMBB控制信道的編碼方案[12]。

未來鐵路新一代移動通信系統將以“車-地、車-車、車-人”信息無縫協同交互為目標,實現任何人(whoever)在任何時間(whenever)、任何地點(wherever)以任何方式(whatever)同任何人(whomever)進行通信。信道編碼技術的選擇不僅要考慮鐵路行業移動通信系統的建設和應用特點,還要考慮與公網體系的兼容性。同時,考慮到下一代通信系統(B5G/6G)將采用寬帶衛星通信技術,新的信道編碼技術既要能夠有效地與地面通信網絡進行融合,又要具備星地鏈路間高速數據傳輸、抗衰落、抗干擾及高效頻譜利用等能力,從而提高新一代移動通信系統的信道可靠性,實現高質量通信。

2.3 車載多功能綜合射頻技術

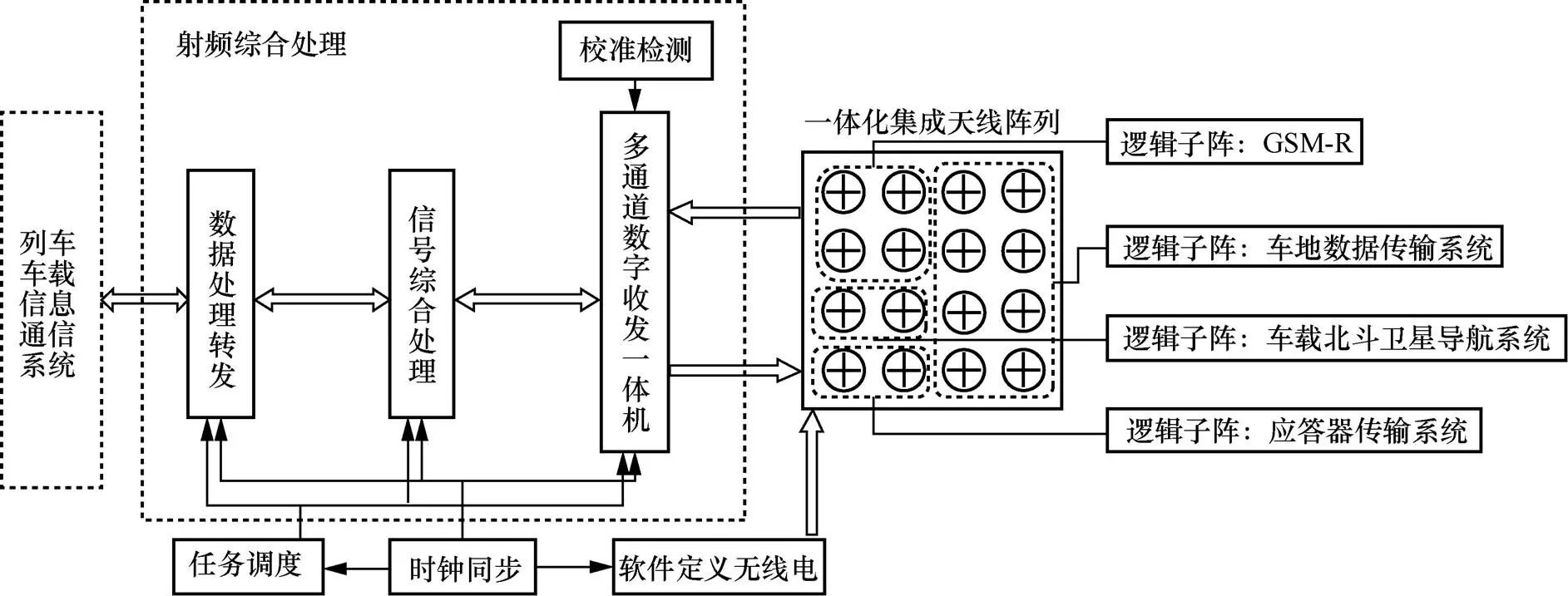

我國高速鐵路列車的車載信息通信系統主要包含如下幾種系統:用于列車調度通信的GSM-R;用于列車定位及識別的應答器傳輸系統[13];用于提供旅客無線局域網共享上網的高鐵動車Wi-Fi系統;面向鐵路設計期、施工期以及運維期,在工程測量、智慧工地系統、“一帶一路”中歐班列集裝箱定位跟蹤、高鐵列控系統等九大鐵路業務板塊的車載北斗衛星導航系統[14];利用4G/5G公網進行車地數據傳輸的信息系統,如動車組故障預測與健康管理(prognostics and health management,PHM)系統[15]。這些系統部署有獨立的車載移動臺、服務器或天線單元,眾多輻射源集中在空間有限的車廂內,易出現射頻干擾、電磁干擾等問題,并且各系統射頻資源無法共享,難以進行統一調度管理。

針對車載各系統分散、獨立的架構現狀,結合高速列車實際運行環境,需要研究設計一套軟件定義化、模塊化、可持續升級的車載多功能射頻系統架構,實現鐵路新一代移動通信無線射頻資源的合理調度管理。車載多功能射頻系統架構如圖2所示。綜合射頻技術的概念主要來自現代海軍艦艇的艦載雷達系統[16],指利用較少的分布式寬帶多功能天線取代數量眾多的常規天線,將模塊化、開放式、可重構的射頻傳感器系統體系架構與功能控制、資源管理調度算法、軟件編程等結合,與通信、導航、識別等多種射頻功能實現資源共享。

在高鐵列車上應用綜合射頻技術,需要克服以下幾個難點。

(1)一體化集成天線技術

一體化集成天線[17]是綜合射頻技術不可或缺的條件,與傳統射頻天線相比,一體化集成天線可消除天線數量、種類過多導致的空間占用多、布局雜亂等缺點。其利用寬帶多波束技術將多個功能的天線模塊集成在一個天線陣列中,從而提升車載天線的電磁兼容性和優化射頻配置管理。

(2)射頻綜合處理技術

射頻通道的主要任務是完成無線射頻信號的收發,射頻通道是實現一體化集成天線的基礎。由于車上各信息通信系統對射頻指標的需求不同,車載綜合射頻系統需要滿足不同功能模式下頻段、帶寬、覆蓋范圍、電磁環境等綜合因素的需求,解決模擬與數字電路集成問題,并具備可重構、可擴展的能力。目前各系統采用獨立的射頻通道滿足不同功能的需求,不僅增加了系統復雜度,也降低了可維護性。楊心武[18]基于微波光子技術的寬帶、低損耗、高射頻隔離度和強并行處理能力等優勢,開展綜合射頻系統在可重構分布式天線系統與通信衛星轉發器方面的應用研究,實現了統一通道下多信號的頻率重構、路由重構以及大容量射頻資源的靈活調配。

圖2 車載多功能射頻系統架構

(3)高速數據處理技術

綜合射頻系統要根據通信、定位、導航、車地數據傳輸等不同信息通信系統業務需求產生大量自適應數字波束,對各業務系統產生的多源異構數據進行快速并行計算。由此,多功能綜合射頻系統不僅需要具備在瞬時帶寬下超強的數據處理能力,還需根據不同的業務類型進行實時的數據轉換和分發。車載移動邊緣計算(mobile edge computing,MEC)系統的概念最初是為了滿足汽車自動駕駛需求而提出的,其能夠提供實時處理且足夠強大的運算能力。在高鐵列車上引入MEC,并融合鐵路新一代通信技術、人工智能技術(如深度學習)等,形成車載邊緣人工智能體系架構[19],可解決多功能綜合射頻系統在高速移動過程中大吞吐量數據的分發、轉換和處理等高速數據處理技術難點。

3 鐵路新一代移動通信應用展望

3.1 “空天車地一體化”網絡

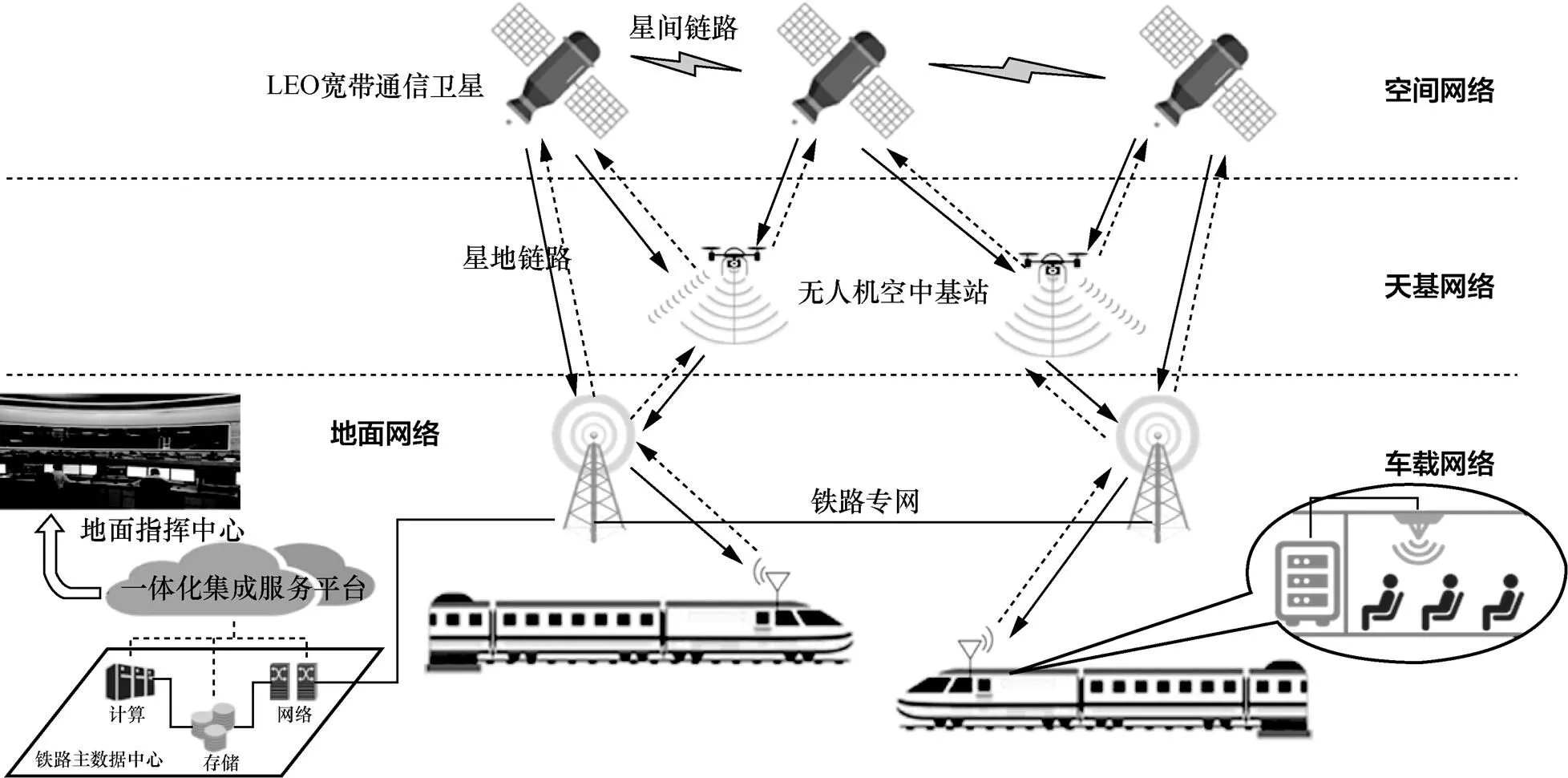

空間信息系統與陸地、空中信息系統共同構建的空天地一體化信息系統,是未來信息時代的重要戰略性基礎設施。由空間衛星節點組成的天基網絡和地面蜂窩網絡進行異構融合,增加了網絡廣域覆蓋范圍,對于實現地面網絡難以覆蓋的邊遠地區通信與信息服務有其明顯優勢,已成為廣域通信保障和信息應用的一個重要發展領域[20]。國外以OneWeb、Starlink為代表的大規模低地球軌道(low earth orbit,LEO)小衛星互聯星座正加速部署,我國也于2022年3月5日將銀河航天02批6顆LEO寬帶通信衛星成功送入預定軌道,與銀河航天首發星共同組成LEO寬帶通信試驗星座,用于LEO衛星互聯網、天地一體化網絡等技術驗證。

結合CR450、超級磁懸浮、低真空管(隧)道高速列車等“新基建”創新工程發展需求,本文設計構建“空天車地一體化”網絡架構,以高速行駛列車為核心,以“車-地、車-車、車-人”信息無縫協同交互為目標,實現未來鐵路新一代移動通信網絡與天基網絡有機融合。“空天車地一體化”網絡架構如圖3所示。

圖3 “空天車地一體化”網絡架構

針對圖3的空間網絡部分,由于外層空間相對空曠,LEO寬帶通信衛星可以采用太赫茲通信或可見光通信的方式,憑借非常寬的頻率范圍和比較廣的覆蓋面積,衛星之間可以實現星間互聯,構建空間“星座”網絡[21]。天基網絡部分,依托高空氣球、長航時無人機等平臺搭載便攜式基站形成空中接入點,也可以將其作為中繼節點,構建高效便捷、機動靈活且不受復雜地形限制的空中接入網絡[22]。車載網絡部分,本文給出兩種接入方案。第一種方案,采用傳統無線局域網絡點對點(Ad Hoc)技術,搭建車載Wi-Fi網絡,實現每列車廂內的無線覆蓋;第二種方案,采用可見光通信技術,并結合“光—電”轉換技術,實現每列車廂內的無線覆蓋。兩種組網方式最終都接入車載多功能綜合射頻系統,實現與地面網絡的互聯互通。

空間網絡、天基網絡、車載網絡與地面網絡之間通過星地鏈路構建全天候、全域覆蓋、高速率的“空天車地一體化”網絡[23],一方面,通過LEO寬帶通信衛星結合地面通信的星地協同網絡,及時高效地傳遞列車控制、列車定位等車地傳輸的相關信息,實現對車輛和線路有效的智能管控;另一方面,“空天車地一體化”網絡提升了網絡覆蓋的廣度和深度,基于5G開展的智能鐵路業務場景,如無人駕駛、智能列控、智能調度、虛擬建造等智能化業務將進一步增強,面向智能鐵路全域通信、全場景數字孿生、全業務數智融合等目標將成為可能。

3.2 基于北斗的通信-導航一體化

北斗三號全球衛星導航系統的正式開通,標志著我國北斗衛星導航系統邁入全球服務新時代,成為繼高鐵之后又一張“國家名片”。北斗衛星導航系統重大專項——北斗鐵路行業綜合應用示范工程圓滿完成,為我國建立鐵路行業北斗“應用+標準”雙重體系奠定了基礎,有力促進了中國北斗和中國高鐵兩張“國家名片”的深度融合[24]。《“十四五”鐵路科技創新規劃》指出,以北斗鐵路行業綜合應用示范工程為依托,大力推進北斗衛星導航系統、5G、人工智能、大數據、物聯網、云計算、區塊鏈等前沿技術與鐵路技術裝備、工程建造、運輸服務等領域的深度融合,構建我國自主可控的鐵路北斗應用技術體系。《鐵路5G技術應用科技攻關三年行動計劃》也指出未來鐵路要開展基于5G網絡融合北斗、無源里程標等列車自主定位手段,實現列車追蹤邏輯、位置共享和信息傳輸的“車-車通信”列車接近預警。

“北斗+5G”是實現天地一體、通導融合的重要時空基礎設施,其具有天然通導一體化結合的趨勢,相互賦能、彼此增強。在高精度定位方面,北斗衛星定位導航信號覆蓋全球,室外直接定位精度可達米級,地基增強可達毫米級,但在室內、隧道和地下等遮擋區域,衛星定位信號接收困難,容易造成定位導航盲區。5G網絡采用下行時間差定位(downlink time difference of arrival,DL-TDOA)技術、上行時間差定位(uplink time difference of arrival,UL-TDOA)技術等多種定位技術,可在室內、地下空間等復雜條件下實現亞米級,甚至分米級定位精度。北斗與5G的深度融合能夠形成室內外無縫的高精度定位能力[25]。在精確授時方面,北斗衛星導航系統利用其精確授時功能,可為5G網絡提供納秒級網絡時間同步以及高精度終端位置信息,輔助提高運行管理效率,提高網絡的穩定性、可靠性。在信息傳送方面,5G網絡具備高帶寬、低時延特性,用戶終端通過輔助北斗(assisted BeiDou navigation satellite system,A-BDS)定位技術,可以減少獲取北斗衛星導航電文、概略位置、時間和頻率等信息的時間,從而提高時空信息接收靈敏度[26]。

北斗與5G融合的通導一體化將實現相互賦能,帶來增量效應,依托其全空域、全時域、高精度、高可靠、高可用的時空信息感知能力,為高鐵350 km自動駕駛、自然災害監測等智能鐵路應用提供技術支撐[27]。

3.3 基于MEC的通信-計算-存儲一體化

在鐵路列車運行過程中,存在多種車-地數據交互的業務場景及應用[28],主要包括:行車控制類業務,如無線調度、車載高清視頻監測控制系統、遠程監測與故障診斷等;客運綜合信息類業務,如客運信息發布、旅客服務、客運多媒體娛樂等;物聯網檢測監測類業務,如供電安全監測檢測系統(6C)、移動票務、集裝箱聯運等;旅客移動寬帶接入類業務,如移動辦公、高清視頻娛樂、即時通信、在線聯機游戲、社交網絡應用等。這些業務場景及應用會產生大量數據,現有的移動通信系統由于承載能力不足,終端到業務核心的時延較大,高速移動造成的頻繁切換小區,導致信號質量不佳,極大地影響用戶體驗。

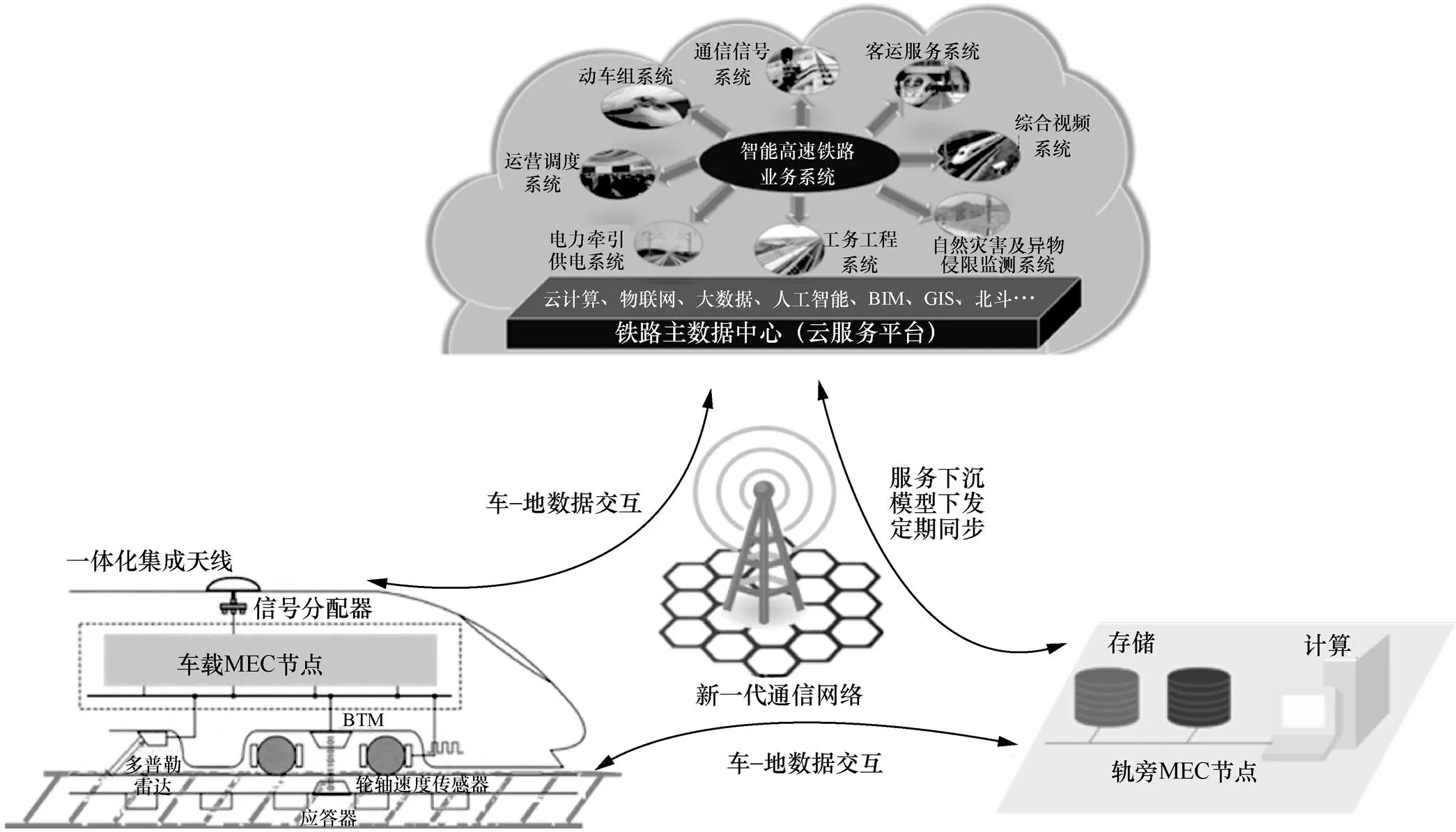

面對智能鐵路應用高帶寬、低時延等需求,借助MEC技術,將云側功能和應用能力下沉到路側基站,同時在車上部署車載MEC服務器,構建基于新一代移動通信網絡+MEC的“通信-計算-存儲一體化”融合網絡架構[29]。一方面,利用列車低速運行或停靠站區的有限時間,通過新一代移動通信網絡實現車-地數據的高速轉發;另一方面,依托云邊協同機制和策略,實現通信網絡與計算、存儲資源的高效融合與敏捷分配。基于MEC的“通信-計算-存儲一體化”融合架構如圖4所示。

基于MEC的通信-計算-存儲一體化本質上是連接與計算,其優勢在于MEC靠近信息源,可以大大減少數據交互的時延問題,未來新一代移動通信系統將解決高帶寬、大連接等問題,針對高鐵移動過程中專網業務和公網業務共存場景,面向鐵路各類用戶差異化需求,可以實現應用、服務和內容的本地化、近距離、分布式部署。為了實現基于MEC的通信-計算-存儲一體化在未來智能鐵路中的應用,除了上述融合架構的研究應用,還應開展邊緣緩存、邊緣智能和內容分發網絡(content delivery network,CDN)等研究[30],在保障資源動態分配的基礎上,把傳輸時延的影響降到最低。

4 結束語

未來是萬物互聯的社會,移動通信的作用也愈發重要。智能鐵路是一個復雜龐大的系統性工程,聚焦智能感知、萬物互聯、高效傳輸等研究方向,需要突破解決系列移動通信的“卡脖子”問題,鐵路通信技術變革已是大勢所趨。本文基于我國鐵路移動通信現狀以及發展規劃,研究新一代移動通信關鍵技術,目標是構建以高速行駛列車為核心、“車-地、車-車、車-人”信息無縫協同交互的“空天車地一體化”網絡,并在智能鐵路業務場景中開展通導一體化、通信-計算-存儲一體化應用,不斷提升鐵路移動通信服務能力和質量,為我國智能鐵路發展提供技術支撐。

圖4 基于MEC的“通信-計算-存儲一體化”融合架構

[1] 熊杰. 我國鐵路下一代移動通信系統制式及演進探討[J]. 西南交通大學學報, 2018, 53(5): 879-885.

XIONG J. Standardisation and evolution of next generation railway mobile communication systems in China[J]. Journal of Southwest Jiaotong University, 2018, 53(5): 879-885.

[2] 軌道世界. 鐵科院聯合5G設備廠商及三大運營商建設的“鐵路5G創新實驗室”正式投入使用[EB]. 2020.

Orbital World. The “Railway 5G Innovation Laboratory” built by China Academy of Railway Sciences in conjunction with 5G equipment manufacturers and three major operators was officially put into use[EB]. 2020.

[3] 王同軍. 鐵路5G關鍵技術分析和發展路線[J]. 中國鐵路, 2020(11): 1-9.

WANG T J. Key railway 5G technology analysis and development route[J]. China Railway, 2020(11): 1-9.

[4] 孫昱. 鐵路5G專用移動通信系統頻率應用研究[J]. 鐵道通信信號, 2021, 57(6): 27-32.

SUN Y. Study on available frequency for railway special 5G system[J]. Railway Signalling & Communication, 2021, 57(6): 27-32.

[5] 趙亞軍, 郁光輝, 徐漢青. 6G移動通信網絡: 愿景、挑戰與關鍵技術[J]. 中國科學: 信息科學, 2019, 49(8): 963-987.

ZHAO Y J, YU G H, XU H Q. 6G mobile communication networks: vision, challenges, and key technologies[J]. Scientia Sinica (Informationis), 2019, 49(8): 963-987.

[6] 王玉文, 董志偉, 李瀚宇, 等. 典型大氣窗口太赫茲波傳輸特性和信道分析[J]. 物理學報, 2016, 65(13): 134101.

WANG Y W, DONG Z W, LI H Y, et al. Atmospheric window characteristic and channel capacity of THz wave propagation[J]. Acta Physica Sinica, 2016, 65(13): 134101.

[7] 陳特, 劉璐, 胡薇薇. 可見光通信的研究[J]. 中興通訊技術, 2013, 19(1): 49-52.

CHEN T, LIU L, HU W W. Visible light communication[J]. ZTE Technology Journal, 2013, 19(1): 49-52.

[8] 馬偉. 我國可見光通信取得突破[J]. 科技中國, 2015(11): 58.

MA W. China has made a breakthrough in visible light communication[J]. Science and Technology in China, 2015(11): 58.

[9] 魏克軍, 趙洋, 徐曉燕. 6G 愿景及潛在關鍵技術分析[J]. 移動通信, 2020, 44(6): 17-21.

WEI K J, ZHAO Y, XU X Y. Analysis of 6G vision and potential key technology[J]. Mobile Communications, 2020, 44(6): 17-21.

[10] 陽析, 金石. 大規模MIMO系統傳輸關鍵技術研究進展[J]. 電信科學, 2015, 31(5): 28-35.

YANG X, JIN S. Overview of key technologies of transmission in massive MIMO system[J]. Telecommunications Science, 2015, 31(5): 28-35.

[11] 朱林富, 李鹍, 王俊飛, 等. 高速鐵路應答器傳輸系統復雜環境適應性研究[J]. 鐵道學報, 2021, 43(12): 62-69.

ZHU L F, LI K, WANG J F, et al. Study on adaptability of high-speed railway balise transmission system in complex environment[J]. Journal of the China Railway Society, 2021, 43(12): 62-69.

[12] Polar碼成為5G新的控制信道編碼[J].上海信息化, 2016(12): 87-88.

Polar code becomes a new 5G control channel code. Shanghai Informatization, 2016(12): 87-88.

[13] 董興芝, 閻志遠, 王忠峰. 高速鐵路動車組Wi-Fi與5G融合組網應用研究[J]. 鐵道標準設計, 2021, 65(6): 123-128.

DONG X Z, YAN Z Y, WANG Z F. Study on integrated network application of 5G and Wi-Fi on high speed railway EMU[J]. Railway Standard Design, 2021, 65(6): 123-128.

[14]矯陽. 北斗+高鐵: 兩大重器加速融合[N]. 科技日報, 2022-03-18(03).

JIAO Y. BeiDou navigation satellite system+high-speed railway: the integration of the two heavy weapons is accelerated[N]. Science and Technology Daily, 2022-03-18(03).

[15] 王中堯, 李衛東, 王連富, 等. 智能動車組PHM技術研究與應用[J]. 鐵道車輛, 2021, 59(6): 101-104.

WANG Z Y, LI W D, WANG L F, et al. Research and application of PHM technology for intelligent EMU[J]. Rolling Stock, 2021, 59(6): 101-104.

[16] 楊勇軍, 梅進杰, 雷云龍. 綜合射頻系統技術研究進展及發展前景[J]. 艦船電子對抗, 2018, 41(5): 6-11.

YANG Y J, MEI J J, LEI Y L. Research progress and development prospect of integrated RF system technology[J]. Shipboard Electronic Countermeasure, 2018, 41(5): 6-11.

[17] 劉志佳, 雷冀, 莊建樓, 等. 一種一體化集成寬帶陣列天線設計[J]. 航天器工程, 2016, 25(6): 94-100.

LIU Z J, LEI J, ZHUANG J L, et al. Design of an integrated broadband microstrip array antenna[J]. Spacecraft Engineering, 2016, 25(6): 94-100.

[18] 楊心武. 基于微波光子技術的綜合射頻系統及其應用研究[D]. 北京: 北京郵電大學, 2014.

YANG X W. Research on microwave photonic technology based integrated RF system and its application[D]. Beijing: Beijing University of Posts and Telecommunications, 2014.

[19] 李毅, 董根才, 藺偉, 等. 邊緣計算技術在鐵路5G移動通信中的應用研究[J]. 中國鐵路, 2020(11): 23-30.

LI Y, DONG G C, LIN W, et al. Research on application of edge computing technology in railway 5G mobile communication[J]. China Railway, 2020(11): 23-30.

[20] 吳巍. 天地一體化信息網絡發展綜述[J]. 天地一體化信息網絡, 2020, 1(1): 1-16.

WU W. Survey on the development of space-integrated-ground information network[J]. Space-Integrated-Ground Information Networks, 2020, 1(1): 1-16.

[21] 陳靜. 虹云工程首星[J]. 衛星應用, 2019(3): 77.

CHEN J. The first star of Hongyun Project[J]. Satellite Application, 2019(3): 77.

[22] 賀子健, 艾元, 閆實, 等. 無人機通信網絡的容量與覆蓋性能[J]. 電信科學, 2017, 33(10): 65-70.

HE Z J, AI Y, YAN S, et al. Performance evaluation of capacity and coverage in UAV communication networks[J]. Telecommunications Science, 2017, 33(10): 65-70.

[23] 陳姝元. 太空物聯網: 星鏈計劃的建構與哲思[J]. 數字通信世界, 2022(8): 158-160.

CHEN S Y. Internet of Things in space—construction and philosophy of “Star Chain” program[J]. Digital Communication World, 2022(8): 158-160.

[24] 趙旭, 丁靜. 我國北斗在鐵路行業的綜合應用示范工程通過驗收[J]. 城市軌道交通研究, 2022, 25(4): 99.

ZHAO X, DING J. China’s Beidou comprehensive application demonstration project in the railway industry has passed the acceptance[J]. Urban Mass Transit, 2022, 25(4): 99.

[25] 劉海蛟, 劉碩, 劉文學, 等. 北斗+5G融合定位技術研究[J]. 信息通信技術與政策, 2021, 47(9): 41-46.

LIU H J, LIU S, LIU W X, et al. Research on positioning technology of Beidou satellite navigation system + 5G[J]. Information and Communications Technology and Policy, 2021, 47(9): 41-46.

[26] 鄧中亮, 王翰華. “北斗+5G”融合發展機遇[J]. 衛星應用, 2021(11): 20-24.

DENG Z L, WANG H H. “BDS +5G” integrated development opportunities[J]. Satellite Application, 2021(11): 20-24.

[27]人民鐵道網. 京張高鐵擁抱智能+時代[EB]. 2020.

People’s Railway Network. Beijing Zhangjiakou high speed railway embraces the era of “intelligence+”[EB]. 2020.

[28] 艾渤, 馬國玉, 鐘章隊. 智能高鐵中的5G技術及應用[J]. 中興通訊技術, 2019, 25(6): 42-47, 54.

AI B, MA G Y, ZHONG Z D. 5G technologies and applications in high-speed railway[J]. ZTE Technology Journal, 2019, 25(6): 42-47, 54.

[29]張建敏, 謝偉良, 楊峰義, 等. 5GMEC融合架構及部署策略[J].電信科學, 2018, 34(4): 109-117.

ZHANG J M, XIE W L, YANG F Y, et al. 5G mobile/multi-access edge computing integrated architecture and deployment strategy[J]. Telecommunications Science, 2018, 34(4): 109-117.

[30] 郭嵩. 邊緣計算與CDN協同技術[J]. 電信科學, 2019, 35(S2): 65-70.

GUO S. Cooperative technology between edge computing and CDN[J]. Telecommunications Science, 2019, 35(S2): 65-70.

Exploration and prospect of the key technologies of the new generation mobile communication of intelligent railway

LU Yulong1, SHEN Haiyan2, ZHANG Junyao1, YANG Xinglei1, XIE Yalong2, YANG Lingling1

1. Beijing Jingwei Information Technology Co., Ltd., Beijing 100081, China 2. Institute of Computing Technology, China Academy of Railway Sciences Co., Ltd., Beijing 100081, China

The progress of mobile communication technology drives industrial changes in all walks of life. The carrying capacity of the existing railway mobile communication system is increasingly difficult to meet the rapid growth of modern railway networks even after decades of development. Based on the requirements of intelligent railway applications for mobile communication bandwidth, delay, coverage and other challenges faced by the new generation of mobile communication, the critical technologies of new-generation mobile communication were focused on, such as the new generation of communication spectrum technology, channel coding technology, and multi-functional integrated radio frequency technology. Additionally, an “air-space-vehicle-ground integration” network aiming at seamless collaborative interaction of information among “vehicle-ground, vehicle-vehicle, and vehicle-person” was constructed. Furthermore, the application of communication-navigation integration, and communication-computing- storage integration were studied and prospected in intelligent railways. It will play a vital role in improving the service capability and efficiency of railway mobile communication and enable the development of China’s railway intelligence.

intelligent railway, new generation mobile communication, air-space-train-ground integration, communication-navigation integration, communication-computing-storage integration

TP929.5

A

10.11959/j.issn.1000–0801.2023002

2022–07–01;

2022–12–20

張俊堯,526789224@qq.com

中國國家鐵路集團有限公司系統性重大項目(No.P2021S005)

Major Systematic Project of China National Railway Corporation (No.P2021S005)

魯玉龍(1989– ),男,北京經緯信息技術有限公司副研究員,主要研究方向為鐵路工程信息化、信息通信技術應用。

沈海燕(1968– ),女,中國鐵道科學研究院集團有限公司電子計算技術研究所研究員,主要研究方向為鐵路信息化、信息通信技術應用。

張俊堯(1992– ),女,北京經緯信息技術有限公司助理研究員,主要研究方向為鐵路工程信息化。

楊興磊(1985– ),男,北京經緯信息技術有限公司高級工程師,主要研究方向為鐵路工程信息化。

解亞龍(1980– ),男,中國鐵道科學研究院集團有限公司電子計算技術研究所研究員,主要研究方向為鐵路工程信息化。

楊玲玲(1983– ),女,北京經緯信息技術有限公司副研究員,主要研究方向為鐵路工程信息化。