腦功能評估與監測在體外膜肺氧合病人中的應用研究進展

金佳家,王金寧,潘向瀅,李 佳,劉 玲

浙江大學醫學院附屬第一醫院之江院區,浙江 310024

體外膜肺氧合(extracorporeal membrane oxygenation,ECMO)是針對具有潛在可逆性心臟或呼吸衰竭等危重病人在采用傳統療法無效的情況下,對其提供呼吸和循環支持的一種治療方式[1]。ECMO后腦損傷為最常見的并發癥之一,由于地域醫療水平差異,發生率波動在8%~50%,是增加ECMO病人病死率的主要原因之一[2]。與靜脈-靜脈體外膜肺氧合(veno-venous extracorporeal membrane oxygenation,VV-ECMO)相比,靜脈-動脈體外膜肺氧合(venous arterial extracorporeal membrane oxygenation,VA-ECMO)更容易出現神經系統并發癥,VA-ECMO的神經系統并發癥的發生率約為15%,而VV-ECMO為10%[3]。由于ECMO病人的轉運存在較高的難度和風險,許多病人未進行針對性的影像學檢查以及神經病學醫生不常規參與ECMO治療等原因,使得ECMO病人神經系統并發癥的真實發病率往往被低估[4]。隨著近幾年ECMO技術應用的快速增長,為了改善ECMO病人的預后,越來越多學者關注ECMO相關腦損傷的發生機制和評估方法,現就該領域的研究進展進行綜述。

1 ECMO引起腦損傷的類型及可能機制

ECMO相關腦損傷主要包含缺血性腦卒中、腦出血、癲癇、全腦缺血-缺血缺氧性腦病、腦死亡5種類型,其他常見并發癥包括腦水腫以及神經心理學和精神學后遺癥,例如創傷后應激障礙[5]。在體外心肺復蘇(external cardiopulmonary resuscitation,ECPR)病人中,1/4的病人出現急性腦損傷,最常見的類型是缺氧缺血性腦損傷[6]。研究顯示,VA-ECMO與VV-ECMO相關腦損傷的病理生理學存在差異。在VA-ECMO病人中,腦損傷可以反映ECMO前存在的低血壓和低腦灌注壓、缺氧、酸中毒、電解質紊亂和/或與肝功能衰竭相關的凝血功能障礙程度,上述改變介導大腦生理過程,導致大腦自動調節受損。此外,腦損傷還可以由ECMO植入時的再灌注損傷引起[7]。而在VV-ECMO中,顱內出血最常見,與高碳酸血癥相關,其早期發生率高,顯著增加病人病死率[8]。ECMO回路相關微血栓、凝血功能異常、動脈血流狀態改變以及頸靜脈和頸動脈血管插管等多種因素均可加劇腦血流的改變,從而加重損傷[9]。迄今為止,腦損傷的確切發病機制未完全明確,可能混合上述所有因素。因此,ECMO病人腦功能障礙的早期識別對指導臨床治療具有重要意義。

2 腦功能簡易評分工具

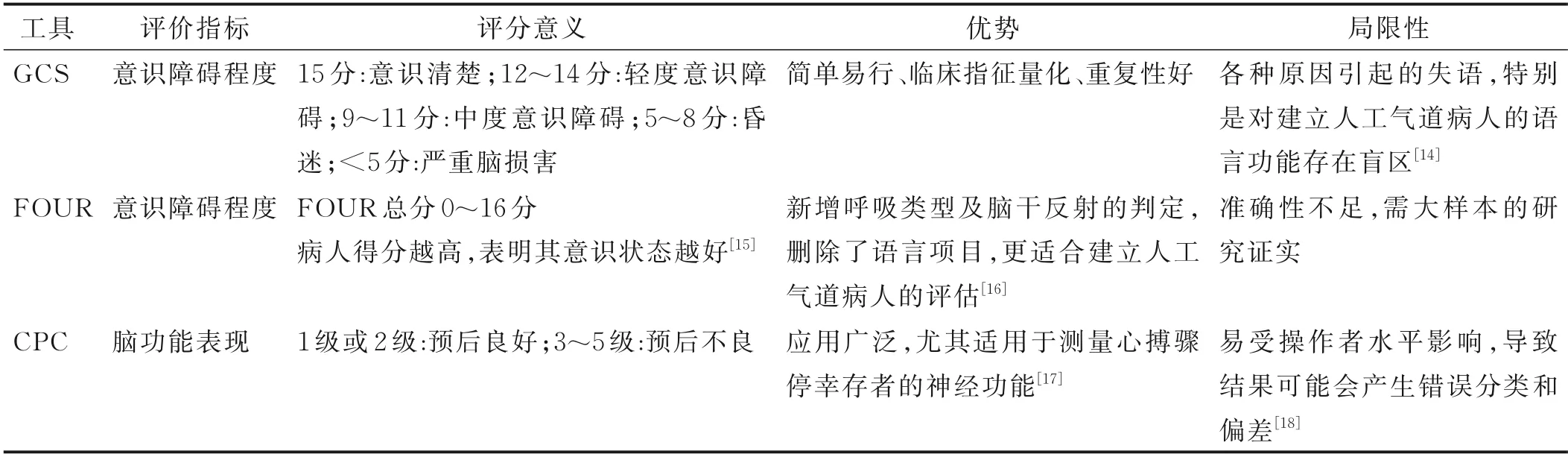

目前,神經影像學和神經電生理技術發展迅速,但昏迷量表仍是ECMO昏迷病人最基本的評估工具,具有不可代替的臨床價值。格拉斯哥昏迷指數評分(Glasgow Coma Scale,GCS)包括睜眼反應、語言反應和肢體運動3個項目,是最早應用于臨床評估意識障礙病人意識障礙程度的量表。但在ECMO支持的早期階段,大多數病人接受鎮靜甚至肌松藥物治療,而研究表明,這些治療會對病人肢體運動和瞳孔變化產生影響,從而降低其對于28 d和90 d的不良結果預測的準確性[10]。2005年,美國重癥醫師Wijdicks等[11]針對GCS的缺陷設計研發新的意識障礙程度評估量表——全面無反應性量表(Full Outline of Unresponsiveness,FOUR),包括睜眼反應、運動反應、腦干反射、呼吸節律4個計分項目。研究顯示,基于不同評估者的評估結果,采用FOUR量表的一致性顯著優于GCS,對病人的預后判斷具有更高的可靠性[12]。因此,機械通氣的ECMO昏迷病人,FOUR的評估效果可能優于GCS。而對于心肺復蘇后的昏迷ECMO病人腦功能預后評估可采取格拉斯哥-匹茲堡腦功能表現分級(cerebral performance category,CPC)評分方法[13]。不同的評分工具有著不同的意義,也有各自的優缺點,見表1。

表1 不同腦功能簡易評分工具介紹

3 腦功能監測工具

近年來,針對ECMO病人的腦功能監測工具主要包括局部腦氧飽和度(regional cerebral oxygen saturation,rScO2)監測、腦血流量(cerebral blood flow,CBF)監測、連續腦電監測(continous electroen cephalogram monitoring,CEEG)、鎮靜深度監測、腦損傷細胞學監測等。

3.1 rScO2rScO2是反映局部組織氧供應和消耗動態平衡的重要指標,數值上近似于靜脈血氧飽和度,其對于重癥病人臨床救治策略的制定及預后評價具有重要作用[19]。健康志愿者的rScO2基線水平為70%±6%,正常范圍為58%~82%[20],而心血管術后病人的rScO2稍低,基線水平為65%±9%,正常范圍為47%~83%[21]。研究表明,局部腦氧飽和度下降是醫院病死率的獨立危險因子,rScO2持續小于60%可能會降低病人的生存率,同時發現,rScO2波動越大,預后越差[22-23]。然而選擇單側還是雙側rScO2監測主要取決于ECMO模式及循環通路的置管方式。在VA-ECMO中,經皮穿刺或手術切開行股動脈灌注管置入時,可能由于逆行氧合血未達到或少量到達主動脈弓,最終導致病人上半身氧供不足和/或左右大腦供氧不一致[24],一側腦氧飽和度顯著降低。通過近紅外光譜技術(near infrared spectroscopy,NIRS)可以對ECMO病人進行快速、實時、準確的rScO2監測。2018年的一項前瞻性研究表明,在接受ECMO的病人中,急性腦損傷與近紅外光譜儀(NIRS)監測記錄的rScO2下降頻率(rScO2下降>25%的基線值或rScO2絕對值<40%)、持續時間和下降速率有關,并且隨著病人rScO2的下降,出現急性腦損傷的比例呈現增高趨勢[25]。rScO2監測不僅可以評估腦組織缺氧狀態的變化趨勢和干預措施的效果,并且雙側或單側(右側或左側)rScO2突然下降還可以提示腦血管事件的發生。NIRS主要缺點是穿透深度有限,對皮質腦溝和白質具有足夠的敏感性,而對腦實質病變不易探及[26]。此外,由于人群及不同年齡階段的異質性較大,目前rScO2的干預閾值尚未達成共識。或許在未來通過rScO2監測可以優化ECMO參數,制定輔助策略,從而提高腦血流灌注。

3.2 腦血流量監測 磁共振(magnetic resonance imaging,MRI)是精確測定腦血流量的手段之一,但受設備限制,ECMO病人無法進行MRI檢查[27]。此外,CT灌注成像掃描(CT perfusion imaging,CTPI)技術亦可無創性地監測腦灌注情況[28],但其在臨床應用中尤其是ECMO病人存在極大不便。經顱多普勒超聲(transcranial Dopple,TCD)通過監測顱內動脈平均血流速度(mean flow velocities,MFVs)和血流連續性的改變,并對比動脈MFVs的基線趨勢,可以推斷顱內血管狹窄或痙攣的發生[29]。由于其具有無創、床邊易獲得性、無顱外干擾的直接動脈測量以及無任何輻射風險,是目前測定腦灌注常用的臨床技術。盡管近期發現TCD可有效監測ECMO病人的血流動力學變化,但在VA-ECMO支持的成年病人中的應用鮮有文獻報道[30]。2020年一項描述性研究顯示,應用TCD監測ECMO病人腦血流的變化是可行的,并且具有可重復性,但TCD顯示的血流動力學與病人臨床結局的相關性仍需證實[31]。Salna等[32]研究顯示,37例接受腋動脈或股動脈插管的VA-ECMO治療心源性休克的病人,通過測量雙側大腦中動脈平均流速來間接監測ECMO病人腦血流量的工具是有效的,腋動脈插管似乎可提供更高的腦動脈流速。因此,未來也可以通過TCD指導ECMO流量調節,以實現生理性腦血流量監測。然而,TCD的兩個主要局限性阻礙了其更為廣泛的發展,首先,黑人、亞洲人和老年婦女普遍存在的10%~15%的聲學窗口不足率,這可能與聲學窗口周圍骨骼的厚度和孔隙度以及超聲波能量傳輸的衰減有關,使TCD的使用受限。其次,由于TCD高度依賴于操作者的技術水平[33],因此,應對TCD操作人員做統一培訓,以降低技術原因所帶來的誤差。

3.3 CEEG CEEG可以檢測到常規腦電圖極少捕捉到的陣發性異常節律[34],有效反映腦部細微結構和功能的動態變化,故對重癥腦損傷病人,尤其是非結構性腦損傷的診斷和監測發揮著重要作用[35]。文獻報道,腦電波形變化慢且單一的病人明顯較波形變化快而多變的病人預后更差[36]。床旁CEEG具有無創、方便、快捷的優勢,對于病情危重且難以實施影像檢查的病人來說尤為適用。研究表明,對VA-ECMO支持下新生兒或兒童實施腦電圖監測,結果顯示腦電圖背景模式與生存率相關,其中中度慢波與預后良好相關,而突發抑制、嚴重減慢、無反應模式或腦電圖癲癇發作與不良結局息息相關[37],與Kaplan[38]在缺氧缺血性腦病中的研究結果一致。Sinnah等[39]在研究睡眠短暫性缺乏模式與接受VA-ECMO病人的關聯結果研究中發現,腦電監測(EEG)上的嚴重背景異常(即不連續或非反應性背景)同CEEG上的睡眠缺失以及不良結局相關,但與病人個體或鎮靜劑量無關。短暫性睡眠缺乏腦電圖反映了腦功能障礙的嚴重程度,有望成為新的預后指標。目前尚無關于CEEG監測下指導干預性治療的研究。此外,一些特殊圖形(如周期性放電)對于特定疾病有何意義尚不清楚。有研究表明CEEG在兒童出生后的24 h使用效果最佳,但對不同疾病類型的成人及ECMO病人CEEG的使用時機尚無統一定論[40]。重癥監護病房推廣CEEG所面臨的困難主要包括專業技術人員不足、設備較昂貴、環境干擾多,且進行護理操作或翻身時易引起電阻的變化,從而導致監測結果出現誤差。雖然多年來研究者設法利用人工智能技術輔助讀圖,但目前計算機仍無法完全替代人工。通過床邊CEEG監測建立腦功能自動報警系統是未來的重要發展方向之一[41]。由于CEEG監測時長一般超過15 h,且腦電貼片需緊貼皮膚,而皮膚組織受壓8 h后即可出現損傷[42],因此,臨床上需要預防性使用一些減壓策略,以避免局部長期受壓產生器械相關性皮膚損傷[43]。

3.4 鎮靜深度監測 ECMO病人治療期間常常會使用鎮痛鎮靜藥物,臨床可應用的鎮靜深度評分有很多,如Ramsay評分、Richmond躁動鎮靜評分(RASS)、焦慮自評量表評分(SAS)、警覺-鎮靜觀察評分(OAA/S)、運動活力評分(MAAS)等,其中RASS評分最常用,該評分標準共10級,臨床上通常認為-5~-4分為深鎮靜水平,但對于更深層次的鎮靜水平及清醒ECMO病人,RASS評分的精準度不足。腦電雙頻指數監測(bispectral index monitoring,BIS)是腦電圖經過計算機分析,將其中的諧波、位相、頻率以及功率等相關指標進行總和,數字化處理復雜的腦電信號,將其向無量綱的數字進行轉化而得出的指標[44]。BIS分值范圍為0~100分,分值與病人的清醒程度呈正比:分值≥85分提示病人處于完全清醒狀態,60~84分提示催眠、鎮靜狀態,40~59分提示全身麻醉的狀態,≤39分則提示大腦皮層為高度抑制狀態,分值為0分時則表明病人已腦死亡[45]。Wang等[46]研究發現,與同RASS鎮靜評分相比,BIS監測判斷病人鎮靜深度更為可靠,以BIS監測為指導能最大限度地優化鎮靜藥物用量。同樣地,Grasselli等[47]在研究揮發性鎮靜劑對ECMO病人的作用效果時,顯示BIS對鎮靜深度的監測結果更加真實可靠,可有效輔助重癥監護室護士加強對ECMO病人鎮靜目標的控制。在BIS監測下,將指數值控制在40~60分范圍內,能保障病人在全身麻醉下的最佳催眠效果,并對病人的蘇醒過程有所改善[48],因此,可將BIS監測應用于ECMO病人的喚醒,以對臨床喚醒時機的把控起輔助作用。有研究顯示,入院時BIS≥60分的顱腦損傷病人,其病死率及預后不良均顯著低于入院時BIS<60分的病人,提示BIS可作為顱腦損傷病人預后的評判標準[49]。但BIS無法對自然睡眠及藥物誘導睡眠進行區分,在自然睡眠狀態下,睡眠深度越深時BIS越低,故臨床極易對此類病人做出錯誤的判斷[50]。

3.5 腦損傷細胞學監測 血漿腦損傷生物標志物是一種新興的腦功能監測工具,可幫助預測ECMO病人的預后。ECMO支持中血漿腦損傷生物標志物濃度升高與不良結局呈正相關,此外,某些生物標志物與神經影像學異常有相關性[51]。結合多種腦特異性蛋白質的結果可提高檢測損傷的靈敏度和特異度。S100B、神經元特異性烯醇化酶(neuron specific enolase,NSE) 、膠質纖維酸性蛋白(glial fibrilary acidic protein,GFAP)被證明與ECMO病人的腦并發癥發生率和病死率相關[52]。S100B是一種主要在星形膠質細胞中表達的鈣結合蛋白,通過調節第二信使鈣信號,參與細胞的分化和運動。腦損傷可觸發神經炎癥,導致星形膠質細胞活化,增加S100B的產生,并將其移位到細胞外基質,介導中樞神經系統的細胞損傷和變性[53]。Nguyen等[54]研究發現,在發生腦損傷的3例ECMO病人中,在治療5 d時S100B蛋白含量高于未發生腦損傷的12例病人(P=0.033)。NSE是一種參與軸突轉運的胞質蛋白,主要存在于神經元和神經內分泌細胞中,其表達水平根據細胞內的能量需求而波動,被認為是神經元損傷的生物標志物[55]。Floerchinger等[56]回顧分析了NSE含量與ECMO腦損傷的關系,以100 μg/L為截點,將病人分為NSE高含量組和NSE中等含量組,結果發現,與NSE中等含量組相比,高含量組的病人年齡更大,且嚴重神經并發癥的發生率和病死率更高。GFAP是星形膠質細胞骨架中包含的一種單體中間絲蛋白,目前發現其主要表達于中樞神經系統,可成為預測星形膠質細胞損傷的獨立生物標志物[57]。Bembea等[58]回顧性分析了22例ECMO治療病人的臨床資料,并分別測量插管6 h、12 h和24 h后GFAP的含量,結果表明發生腦損傷的病人中GFAP中位含量較高。由于此項研究中,22例病人中僅有2例出現腦損傷,因此,GFAP的含量與ECMO插管時間的相關性并未體現。并且在該研究中,GFAP含量升高時未及時進行神經系統評估與腦成像檢查,故仍需進一步研究將標準化成像和神經系統檢查與樣本采集相協調,以更精確地確定GFAP含量升高與腦損傷之間的時間關系。Bembea等[9]針對6種腦損傷相關生物標志物進行綜合研究,包括膠質纖維酸性蛋白、單核細胞趨化蛋白1/趨化因子(CC基序)配體2、NSE、S100B、細胞間黏附分子-5和腦源性神經營養因子,進而提高預測神經系統功能轉歸的靈敏度和特異度。生物標記物的弊端在于其易受干擾,特異度有限,代謝途徑尚未明確,機體的其他嚴重疾病狀態也會影響其血液濃度。ECMO病人聯合血液凈化治療是否會影響其濃度也仍需深入研究。迄今為止,尚無關于生物標記物監測最佳時機及腦損傷的臨界值定論,多數生物標記物的研究為回顧性研究,樣本量偏小,亟需高質量的隨機對照試驗和前瞻性隊列研究進一步證實。

4 小結及展望

ECMO的治療目標是向包括大腦在內的器官提供足夠的血流和氧氣輸送,盡管存在腦灌注過多或不足的風險,但其治療方案是基于系統性評估,而非大腦特定的指標,但ECMO病人的神經系統面臨多種損傷的挑戰,因此,早期識別嚴重腦功能障礙對臨床治療具有重要意義。目前,國際上關于ECMO病人神經功能方面的研究逐漸從大中心趨于全球化,我國的ECMO支持技術也逐步在基層醫院開展,迫切需要多元化、低風險和低成本的床邊監測手段。近紅外光譜、經顱多普勒超聲、連續腦電監測、腦電雙頻指數監測及生物標志物監測等技術各有其優缺點,監測時長及再監測啟動時機也無明確規定。因此,亟需深入研究ECMO病人腦功能監測的臨床應用,并建立程序化的神經系統功能評估和監測方案,爭取達到ECMO相關腦功能異常的早識別和早治療目標,以期改善病人的臨床預后。