CRRT體外循環壽命非抗凝危險因素的Meta分析

向泳燕,郭錦麗,張穎惠,王彩玲,張麗玉,張 倩

1.山西醫科大學,山西 030001;2.山西醫科大學第二醫院

連續性腎臟替代治療(continuous renal replacement therapy,CRRT)是以彌散或者對流的方式緩慢、連續地進行溶質交換和水分清除的血液凈化手段[1],因具有改善炎癥狀態、穩定血流動力學及精確控制容量負荷等優勢,現已成為救治各種危重癥病人的重要支持技術之一[2],其臨床應用效果也被國內外大量研究報道證實[3-4]。然而,治療過程中體外循環凝血頻發是CRRT持續運行面臨的主要問題[5],過早凝血會減少體外循環壽命,降低治療效果,增加失血量、工作量以及治療費用[6]。因此,改善CRRT體外循環壽命具有重要臨床意義,其影響因素可分為抗凝因素和非抗凝相關因素,抗凝因素對CRRT體外循環壽命的影響已較明確[7-8],而現有研究報道的非抗凝因素較多,如血流速度、稀釋方式、基礎疾病等[9-10],但結論缺乏一致性,基于循證的研究較少[11]。因此,本研究通過Meta分析明確影響CRRT病人體外循環壽命的非抗凝危險因素,以期為臨床早期預警和干預提供科學依據。

1 資料與方法

1.1 納入及排除標準

1.1.1 納入標準 研究類型為隊列研究、病例對照研究;研究對象為符合改善全球病腎臟預后組織(KDIGO)急性腎損傷診斷標準需行CRRT的病人;結局指標為CRRT病人體外循環凝血的非抗凝危險因素。

1.1.2 排除標準 重復報道的文獻;原始數據不完整、無法利用的文獻;方法學質量評價質量較低的文獻。

1.2 檢索策略 計算機檢索The Cochrane Library、PubMed、Web of Science、EMbase、中國知網、萬方、維普和中國生物醫學文獻數據庫自建庫至 2021年4月1日的文獻,采用主題詞和自由詞相結合的方式,中文檢索詞為“連續性腎臟替代”“連續性血液凈化”“持續性腎臟替代”“連續性靜脈靜脈血液濾過”“連續性靜脈靜脈血液透析”“連續性靜脈靜脈血液透析濾過”“血液凝固”“凝血”“非計劃下機”“非計劃撤機”“危險因素”“影響因素”“高危因素”等。英文檢索詞為“continuous renal replacement therapy”“continuous blood purification”“continuous venovenous hemofiltration”“continuous venovenous hemodialysis”“continuous venovenous hemodiafiltration”“bloodcoagulation”“clot*”“coagula*”“life*”“risk factors”“risk”“predict*”“influenc*”等。

1.3 文獻篩選和資料提取 由2名研究人員按照文獻納入、排除標準獨立篩選文獻、提取資料并交叉核對,如遇分歧,則請第三方協助判斷。所有文獻先閱讀文題和摘要進行初篩,在排除明顯不相關文獻后,進一步閱讀全文再次篩選。對于符合納入標準的文獻,資料提取內容主要包括作者、年份、國家、研究類型、樣本量、危險因素等。

1.4 方法學質量評價 由2名研究人員采用紐卡斯爾-渥太華量表(Newcastle Ottawa Scale,NOS)[12]獨立評價文獻質量,如有分歧,通過協商或咨詢第三方意見解決。NOS包括“研究人群選擇”“組間可比性”和“暴露或結果評價”3個部分,總分為9分,≥6分認為文獻質量較高。

1.5 統計學方法 利用RevMan 5.3軟件對納入研究進行Meta分析。連續型變量選用均方差(MD)及95%置信區間(CI)表示,二分類變量采用比值比(OR)或相對危險度(RR)及95%CI表示。若異質性檢驗P≥0.1,I2≤50%,提示研究間異質性可接受,采用固定效應模型進行合并分析;若P<0.1,I2>50%,提示研究間異質性較大,采用隨機效應模型進行分析,并通過敏感性分析尋找異質性來源。單個危險因素分析納入文獻多于10篇時,采用漏斗圖分析該危險因素的發表偏倚。本研究單個危險因素納入文獻均不足10篇,故未進行漏斗圖分析。

2 結果

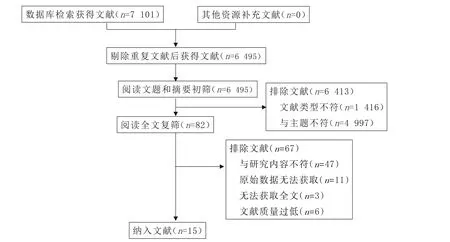

2.1 文獻篩選流程及結果 檢索數據庫共獲得文獻7 101篇,通過NoteExpress去重和人工去重后獲得文獻6 495篇,剔除綜述、動物實驗等文獻,獲得文獻5 079篇,排除與主題不符的文獻,剩余文獻82篇,查找并閱讀全文,最終納入文獻15篇[13-27]。其中,英文文獻3篇,中文文獻12篇。文獻篩選流程及結果見圖1。

圖1 文獻篩選流程及結果

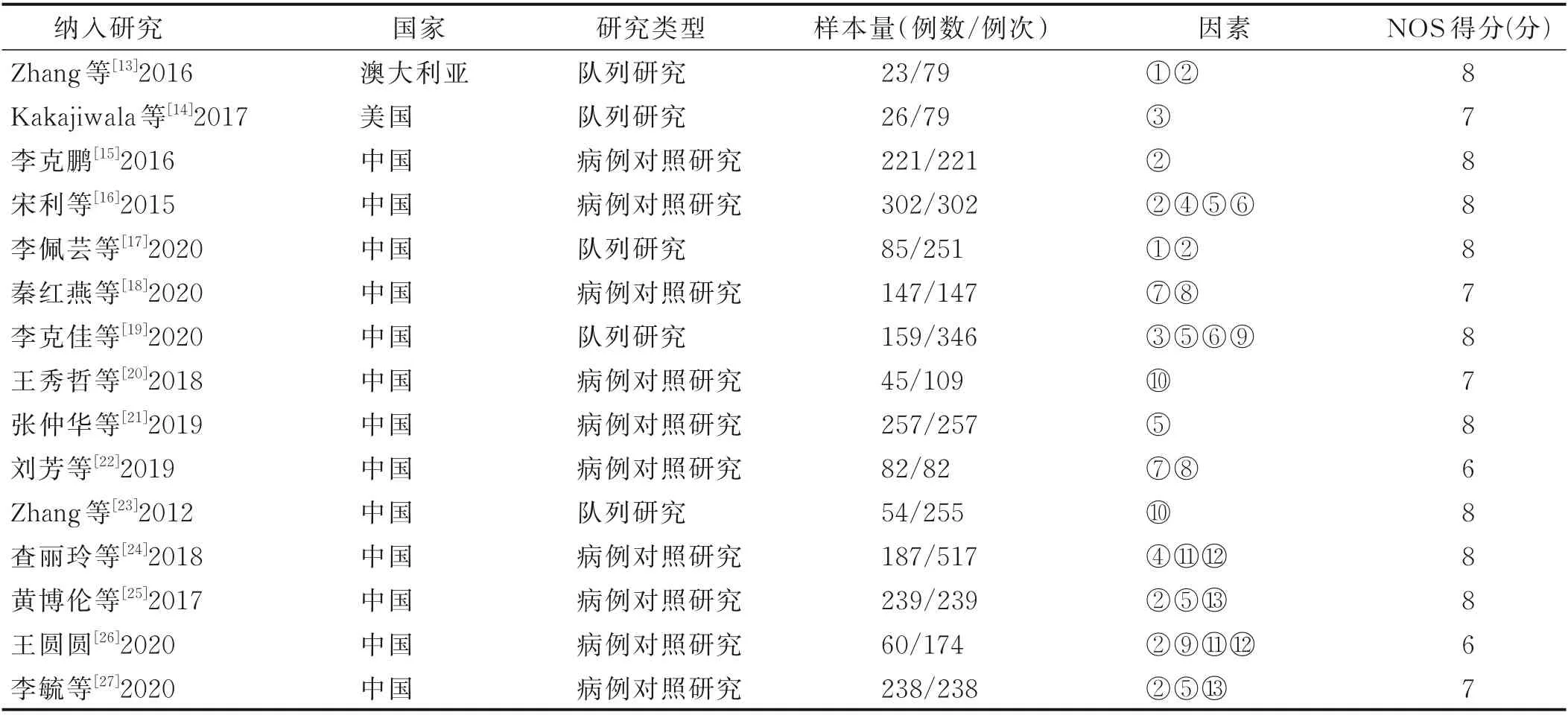

2.2 納入文獻的基本特征及方法學質量評價 納入的15篇 文 獻[13-27]中,隊列 研 究5篇[13-14,17,19,23],病 例 對 照研究10篇[15-16,18,20-22,24-27],所有文獻的NOS評分均≥6分,文獻質量符合要求。見表1。

表1 納入文獻的基本特征

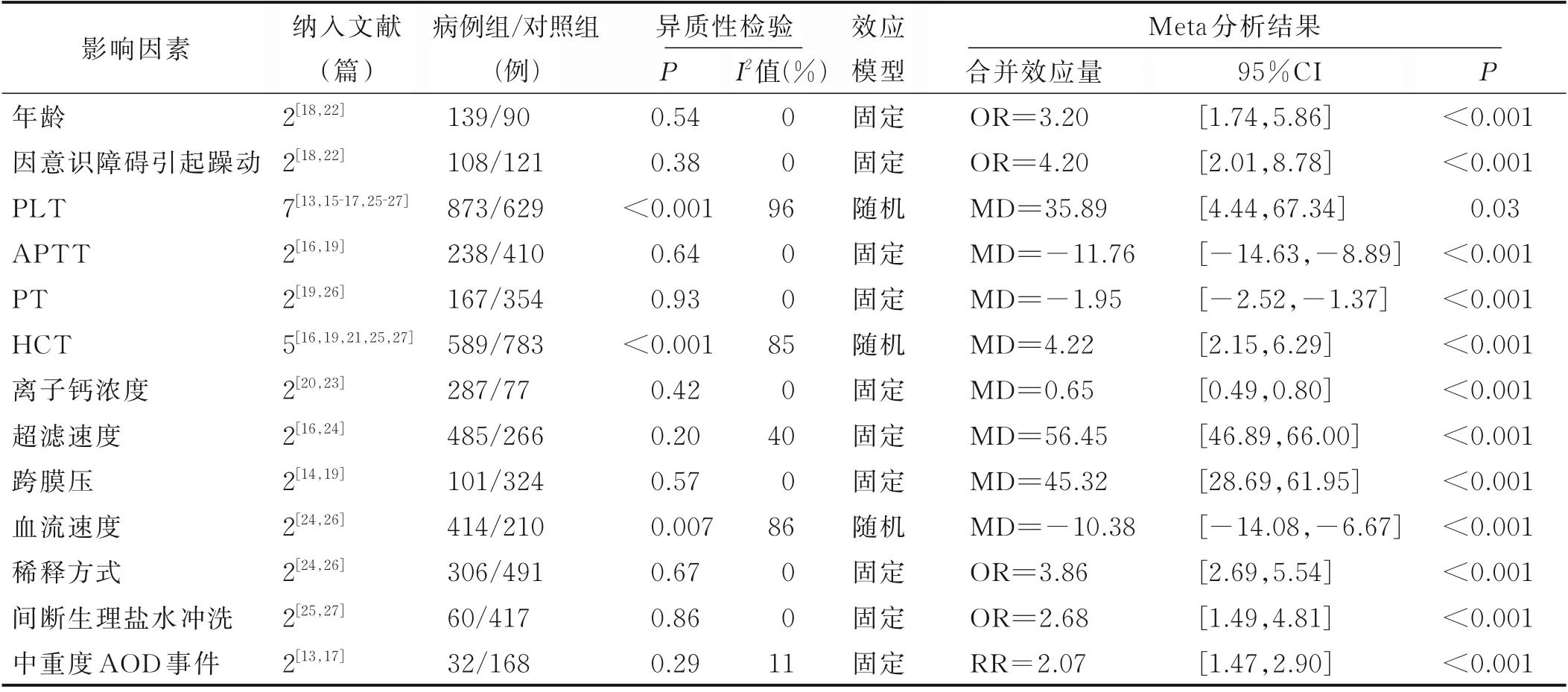

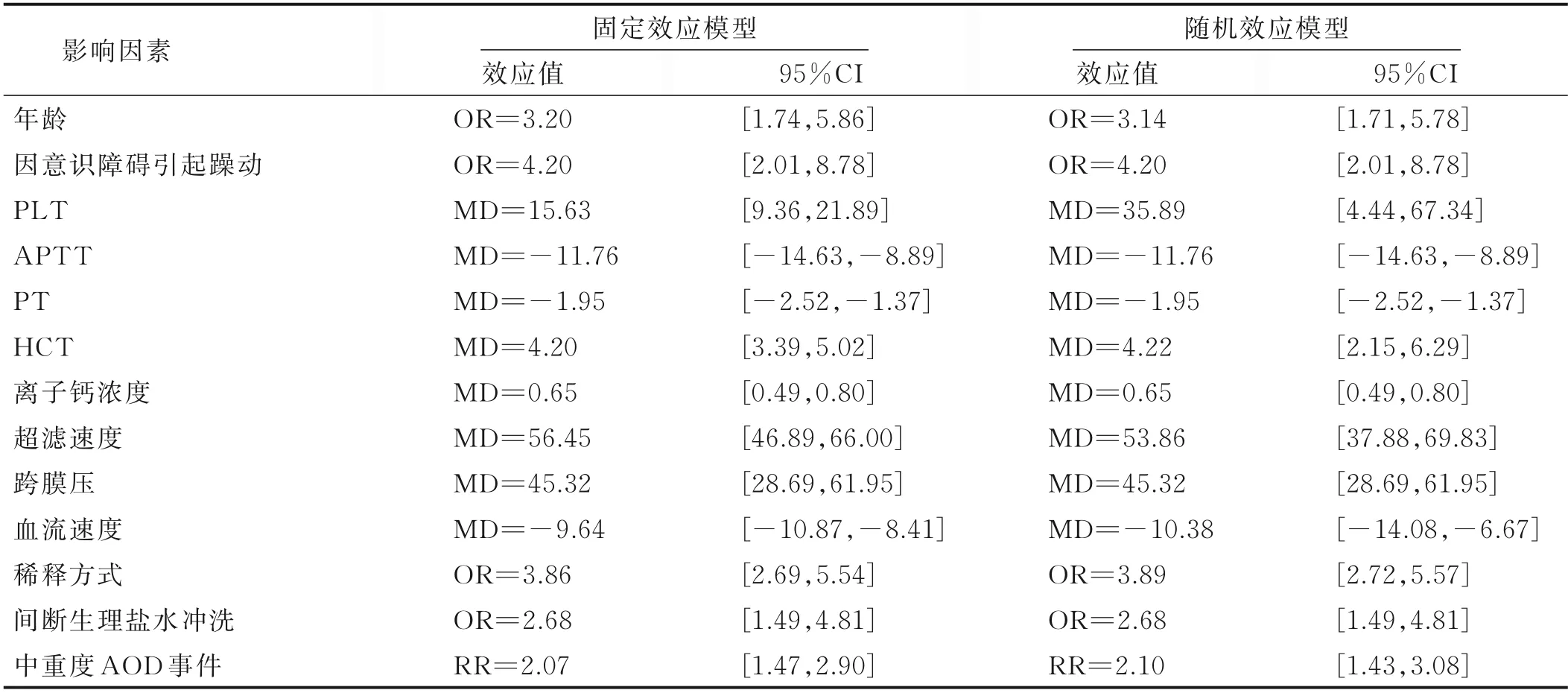

2.3 Meta分析結果 本研究納入CRRT病人體外循環凝血影響因素13個,即年齡、因意識障礙引起躁動、PLT、HCT、離子鈣水平、APTT、PT、超濾速度、跨膜壓、血流速度、稀釋方式、間斷生理鹽水沖洗、中重度AOD事件。見表2。

表2 CRRT病人體外循環凝血危險因素的Meta分析結果

2.4 敏感性分析 通過對固定效應模型和隨機效應模型的合并效應量進行敏感性分析,結果顯示大部分研究因素的結果較接近,說明分析結果穩健可信。見表3。其中PLT的定量合并結果差異較大,結果相對不穩定。在其敏感度分析中,文獻[15]和文獻[26]對PLT的 影 響 較 大,去 掉2篇 文 獻 后,PLT的I2值 降 至15%,故認為異質性來源于這2篇文章,去掉這2篇文章后重新進行Meta分析,MD=36.56,95%CI[27.67,45.45],P<0.000 1。

表3 敏感性分析結果

3 討論

3.1 納入研究的方法學質量評價 納入的15篇文獻發 表 于2012年—2020年,其 中5篇 為 隊 列 研 究,10篇為病例對照研究,涉及2 125例病人的3 296次CRRT。15篇文獻方法學質量評價得分≥6分,納入的文獻明確規定了研究對象的納入與排除標準,統計分析正確,研究結果較為可靠。

3.2 年齡≥60歲、因意識障礙引起躁動的CRRT病人發生體外循環凝血的風險較大 Su等[28]研究顯示,年齡與血液濾過器凝血風險呈正相關(OR=1.023),與本研究結果一致,年齡≥60歲是病人發生體外循環凝血的獨立危險因素。可能與老年病人的運動能力降低、血流變緩以及血管發生退行性改變有關,故對于老年病人應更加注重CRRT體外循環凝血的防范。另外,意識障礙、煩躁會引發病人提前下機,可能與煩躁多動引起管路受壓、扭曲,導致機器報警、血泵停轉有關。研究發現,血泵停轉超過3~5 min會出現不可逆的血液凝集[29]。因此,對于意識障礙、煩躁病人應給予適當約束,并妥善固定管道保持通暢。

3.3 CRRT病人體外循環凝血的發生受多種凝血指標的影響 血小板會釋放各種促凝物質和因子,在凝血過程中起著重要作用。Califano等[30]比較了39例病人的294例次CRRT回路壽命,發現較低的血小板水平可獨立預測較長的循環中位生存時間,與本研究結果一致,PLT被認為是過濾器凝血顯著的預測因子。HCT是影響血液黏稠度的主要因素。Fu等[31]構建的CRRT堵管風險模型顯示,當HCT≥0.37會增加堵管風險,堵塞濾器膜孔,縮短體外循環壽命。而鈣離子是凝血過程中重要的凝血因子,當鈣離子濃度較低時可有效抑制凝血反應,從而延長管路壽命[21]。APTT和PT可客觀反映病人體內的凝血水平。MacEwen等[32]研究發現APTT每增加10 s,CRRT體外循環故障風險減少20%,這與宋利等[16]的結果一致。因此,上機前護士應重點關注病人的各項凝血指標,充分評估后給予合理抗凝。

3.4 超濾速度過快、跨膜壓高、血流速度慢、后稀釋方式、間斷生理鹽水沖洗、導管出口功能不良的CRRT病人更容易發生體外循環凝血

3.4.1 超濾速度 既往研究顯示,超濾速度每增加100 mL/h,體外循環堵塞風險增加20%[16]。而減慢超濾速度可以明顯延長體外循環使用時間[33],與本研究結果一致。超濾速度過快會引起血液濃縮,使血液進入濾器的阻力不斷增加從而易引發凝血。因此,應依據病人病情、干體重及水腫情況,采用“量入為出”原則進行精準的液體管理、設定參數。

3.4.2 跨膜壓 有研究發現,跨膜壓或過濾器壓力每增加1 mmHg(1 mmHg=0.133 kPa),體外循環凝血的風險增加1.5倍[14]。跨膜壓可反映中空纖維絲膜內上孔的通透性,是預測體外循環凝血情況的敏感指標之一[34],因此,治療過程中應實時關注壓力的變化,觀察回血壺和血液凈化器有無血栓形成,在各項壓力值達到報警上限的90%左右時主動回血下機避免造成血液浪費[11]。

3.4.3 血流速度 血流速度是影響體外循環凝血的重要因素,相關指南[35]推薦最佳血流速度為150~250 mL/min,過低會導致凝血風險增加,過高會破壞血細胞、易受血容量的限制而出現動脈壓極端負值,引起報警。一項隨機對照研究比較了血流速度為250 mL/min和150 mL/min的回路壽命,發現差異無統計學意義[36]。因此,在病人病情和血流動力學允許的情況下盡可能設定血流速度高于150 mL/min。

3.4.4 稀釋方式 不同的置換液稀釋方式也會影響體外循環壽命。Van Der Voort等[37]比較了前、后稀釋方式對濾器壽命的影響,結果顯示前稀釋方式顯著延長了濾器運行時間。有研究也發現,置換液前稀釋方式是非計劃下機的保護因素,原因是前稀釋方式減少了濾器內的血液濃度和凝血因子濃度;后稀釋時血液因超濾而濃縮呈高凝狀態,容易形成血栓[24]。因此,對于高凝病人應盡量選擇前稀釋或者混合稀釋方式進行CRRT,以降低凝血風險。

3.4.5 間斷生理鹽水沖洗 對于不能使用抗凝劑的高風險出血病人,操作規程[38]建議治療中每隔30~60 min給予100~200 mL生理鹽水沖洗管路和濾器,預防凝血發生。而既往研究發現,用生理鹽水稀釋血液可誘導高凝狀態,可能與體外抗活化凝血因子X(FXa)活性的短暫稀釋以及沖洗顯著增加了凝血酶原片段1+2(PF1+2,血管內凝血酶形成的標志)有關[39-40]。近期Macedo等[41]研究顯示,沖洗雖有助于沖洗膜上的纖維蛋白絲,但會導致纖維束損失增大、膜效能下降、過濾器半衰期縮短;同時額外的鹽水灌注會增加液體管理難度、微生物污染的風險。Panphanpho等[42]研究也顯示,鹽水沖洗對延長體外循環壽命沒有益處,鹽水沖洗的小血凝塊被沖洗下來沉積于遠端的靜脈壺中,反而會縮短管路壽命,故不建議使用間斷生理鹽水沖洗,與本研究結果一致。但目前生理鹽水與血液接觸時的反應機制尚不確切,仍有待進一步探索。

3.4.6 AOD AOD也被認為是造成回路過早凝結的主要原因。一項觀察性研究發現,早期發生AOD事件與隨后過濾器失效的風險增加獨立相關[RR=1.75,95%CI(1.36,2.26),P<0.000 1][43]。Zhang等[13]進 一 步研究表明,發生中重度AOD(出口壓力<-200 mmHg,持續時間>5 min)會顯著縮短回路壽命。理論上,AOD會導致實際血流量低于設定的血流量,出口壓力隨著時間增加而出現極端負值,機器頻繁報警最后導致非計劃下機。因此,上機前必須對導管通暢性進行評估,相關專家共識[11]指出若在1 s內能順利抽出3~4 mL封管液和血液,即證明導管的血流量可達到180~240 mL/min,可以正常使用。如果發現導管功能不良,應及時判斷原因并處理。

3.5 本研究的局限性 本研究的Meta分析結果基本穩定,但仍存在一定局限性:納入文獻的類型為病例對照、隊列研究,證據等級存在局限性;目前國內外關于CRRT病人體外循環凝血的文獻不多,能納入分析的文獻數量有限,無法全面評估CRRT病人體外循環凝血發生的危險因素;研究還發現,治療模式、置管部位、體質指數、合并基礎疾病等對CRRT體外循環凝血也有一定的影響,但其文獻數量不足無法提取數據進行分析;納入研究的樣本量、病例選擇等差異,可能會對研究結果產生一定的影響。因此,后期可開展更多控制混雜因素的前瞻性研究來更全面、更科學地評估CRRT病人發生體外循環凝血的危險因素。

4 小結

本研究結果顯示,年齡、因意識障礙引起躁動、PLT、HCT、離子鈣濃度、APTT、PT、超濾速度、跨膜壓、血流速度、稀釋方式、間斷生理鹽水沖洗、中重度AOD事件是CRRT病人體外循環壽命的非抗凝影響因素。據此結果,臨床上應加強高危因素的管理,識別臨床可控制的危險因素并進行早期評估、早期干預,以降低CRRT病人體外循環凝血發生率,延長治療時間。