整合術前營養指標的列線圖對中老年胸段食管鱗狀細胞癌患者預后的影響

郭信偉 王秀娟 周紹兵 劉陽晨 冀勝軍 常娟

(揚州大學附屬泰興人民醫院 1腫瘤放療科,江蘇 泰興 225400; 2重癥醫學科;3南京醫科大學附屬蘇州醫院腫瘤放療科;4揚州大學附屬泰興人民醫院腫瘤內科)

根治性手術切除是食管癌的主要治療方式之一,但食管癌術后患者的5年生存率仍較低,大約一半的患者出現局部區域復發或遠處轉移,是影響長期生存的不良因素〔1,2〕。臨床研究發現食管癌術后1年內局部復發的主要形式為區域淋巴結轉移,尤其以兩野術后Ⅲ期患者更常見;另外,術后病理分期也是影響食管癌復發轉移的獨立危險因素〔3,4〕。目前普遍認為,惡性腫瘤患者的生存預后不僅與腫瘤本身有關,而且與患者的營養狀態密不可分。既往研究表明臨床營養不良在惡性腫瘤患者中普遍存在,影響患者對治療的反應,增加治療相關毒副作用的發生率和影響腫瘤患者的長期生存〔5〕。因此,監測食管癌患者術前營養狀態極其重要,而營養風險篩查(NRS)-2002是在128項臨床研究的基礎上提出的,主要關注慢性病患者的營養狀態和疾病的嚴重程度〔6〕,適合應用于惡性腫瘤患者。另外,血液前白蛋白(PAB)、白蛋白(ALB)及血紅蛋白(Hb)也是反映患者營養狀況的重要營養指標,許多臨床研究也證明與腫瘤患者的生存預后密切相關〔7~10〕。本研究利用NRS-2002聯合血液營養指標ALB、PAB及Hb在術前對中老年胸段食管鱗狀細胞癌患者進行營養狀態評估,并建立預后列線圖,探索與患者長期生存的關系。

1 資料與方法

1.1一般資料 將2011年1月至2014年12月在揚州大學附屬泰興人民醫院胸外科接受手術治療的388例食管癌患者,男308例,女80例;年齡62~78歲,中位年齡67歲。術前病變部位為胸上段13例(3.4%),胸中段248例(63.9%),胸下段127例(32.7%)。術后根據2009年美國癌癥聯合委員會(AJCC)頒布的食管癌分期標準,Ⅰ期25例(6.4%),Ⅱ期178例(45.9%),Ⅲ期183例(47.2%),Ⅳ期2例(0.5%)。所有患者中169例(43.6%)僅行食管癌根治術,219例(56.4%)行術后輔助放療或化療,所有入組患者有知情同意權,并得到泰興市人民醫院倫理委員會的同意。

1.2納入標準 ①行胸段食管癌R0根治性手術,術后病理為鱗狀細胞癌;②未行新輔助治療,體力活動狀態(PS)評分為0或1分,肝腎功能正常,無急性感染性病變;③術前有完整的血液營養指標記錄,包括ALB,PAB,Hb,并參照NRS-2002工具標準,有營養狀況和營養風險評估資料;④無其他腫瘤病史。

1.3NRS-2002評估量表 主要包括3方面內容:①營養不良程度(0~3分);②疾病嚴重程度(0~3分);③年齡是否≥70歲(0~1分)。如果評分≥3分,提示存在營養不良;評分≥2分,提示存在營養風險〔11〕。

1.4隨訪情況 治療完成后開始隨訪,入組患者前2年每3個月隨訪一次,此后每6個月隨訪一次,直到5年后每年隨訪一次。隨訪時間截至2018年12月31日。

1.5統計學方法 應用耶魯大學開發研制的X-tile軟件確定術前血清ALB、PAB和Hb最佳臨界值〔12〕。采用SPSS17.0軟件進行χ2檢驗,對生存率行Kaplan-Meier法計算并Log-rank法檢驗,Cox回歸模型法評估預后因素,并以列線圖的方式評價,采用校準曲線圖、Harrell一致性指數(C-index)和決策曲線圖進一步驗證該模型的準確性。

2 結 果

2.1一般生存情況 隨訪時間為6~72個月,中位隨訪時間為45個月。至2018年12月31日,全組有260例(67.0%)出現局部復發或遠處轉移(包括局部區域淋巴結轉移125例,吻合口復發57例,遠處轉移78例),病情穩定128例(33.0%)。患者的中位總生存時間(OS)為36個月(95%CI為32.997~39.003),1、3、5年生存率分別為96.6%、50.2%和33.0%。

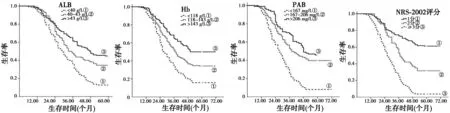

2.2術前營養指標對患者OS的影響 以OS作為研究終點時,經 X-tile 分析最終確定術前血清ALB的最佳臨界值為 40 g/L和43 g/L,所有患者根據臨界值分為3組〔低水平組(n=110):<40 g/L,中等水平組(n=115):40~43 g/L,高水平組(n=163):>43 g/L〕;ALB低水平組中位OS 29個月,1、3、5年總生存率分別為93.6%、35.5%、12.7%;ALB中等水平組中位OS 33個月,1、3、5年總生存率分別為97.3%、47.4%、34.5%;ALB高水平組中位OS 48個月,1、3、5年總生存率為98.2%、61.3%、44.8%(χ2=36.058,P<0.001);術前血清PAB的最佳臨界值為 167 mg/L和206 mg/L,入組患者根據這一臨界值分為3組〔低水平組(n=100):<167 mg/L,中等水平組(n=194):167~206 mg/L,高水平組(n=94):>206 mg/L〕;PAB低水平組中位OS時間27個月,1、3、5年總生存率分別為94.0%、26.0%、8.0%;PAB中等水平組中位OS 38個月,1、3、5年總生存率分別為96.9%、53.1%、39.7% ;PAB高水平組中位OS 48個月,1、3、5年總生存率分別為98.8%、69.1%、45.7%(χ2=57.305,P<0.001);Hb經X-tile 分析最終確的最佳臨界值為118 g/L和143 g/L,所有患者根據這一臨界值同樣分為3組〔低水平組(n=101):<118 g/L,中等水平組(n=201):118~143 g/L,高水平組(n=86):>143 g/L〕。Hb低水平組中位OS 27個月,1、3、5年總生存率分別為93.1%、33.8%、15.9%;Hb中等水平組中位OS 37個月,1、3、5年總生存率分別為97.5%、51.7%、34.4%;Hb高水平組中位OS 50個月,1、3、5年總生存率分別為98.1%、65.1%、50.2%(χ2=28.934,P<0.001);最后,NRS-2002評分=1分組(n=170)患者的中位OS 52個月,1、3、5年總生存率分別為98.9%、73.5%和61.2%;NRS-2002評分=2分組(n=57)患者的中位OS 37個月,1、3、5年總生存率分別為97.4%、52.6%和31.6%;NRS-2002評分≥3分組(n=161)患者的中位OS 26個月,1、3、5年總生存率分別為92.4%、24.1%和3.7%(χ2=152.491,P<0.001),見圖1。

2.3單因素和多因素生存分析 單因素生存分析的結果顯示,T分期、N分期、TNM分期、分化程度、腫瘤位置、Hb、ALB、PAB和NRS-2002評分均與胸段食管鱗癌患者的OS密切相關(均P<0.05);但Cox多因素分析結果僅顯示,分化程度,TNM分期和NRS-2002評分是OS的影響因素,見表1。

圖1 胸段食管鱗癌患者術前不同ALB、Hb、PAB及NRS-2002評分的總生存曲線

表1 影響388例胸段食管鱗癌術后患者總生存時間的單因素與多因素分析

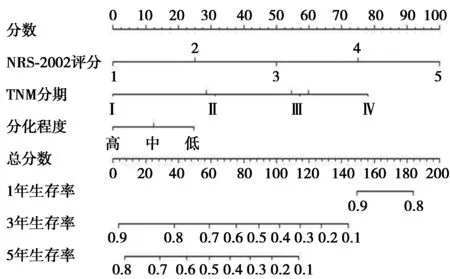

2.5預后列線圖的建立及預測價值評估 通過整合Cox多因素分析有統計學意義的營養指標及臨床病理參數而建立列線圖個體化預測胸段食管鱗癌患者的總生存率情況,見圖2。

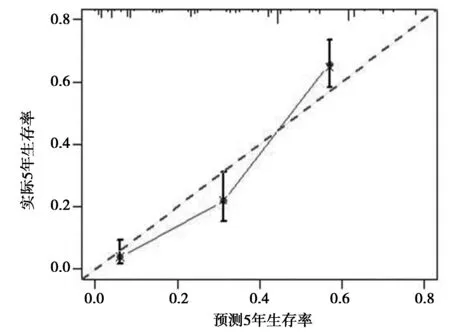

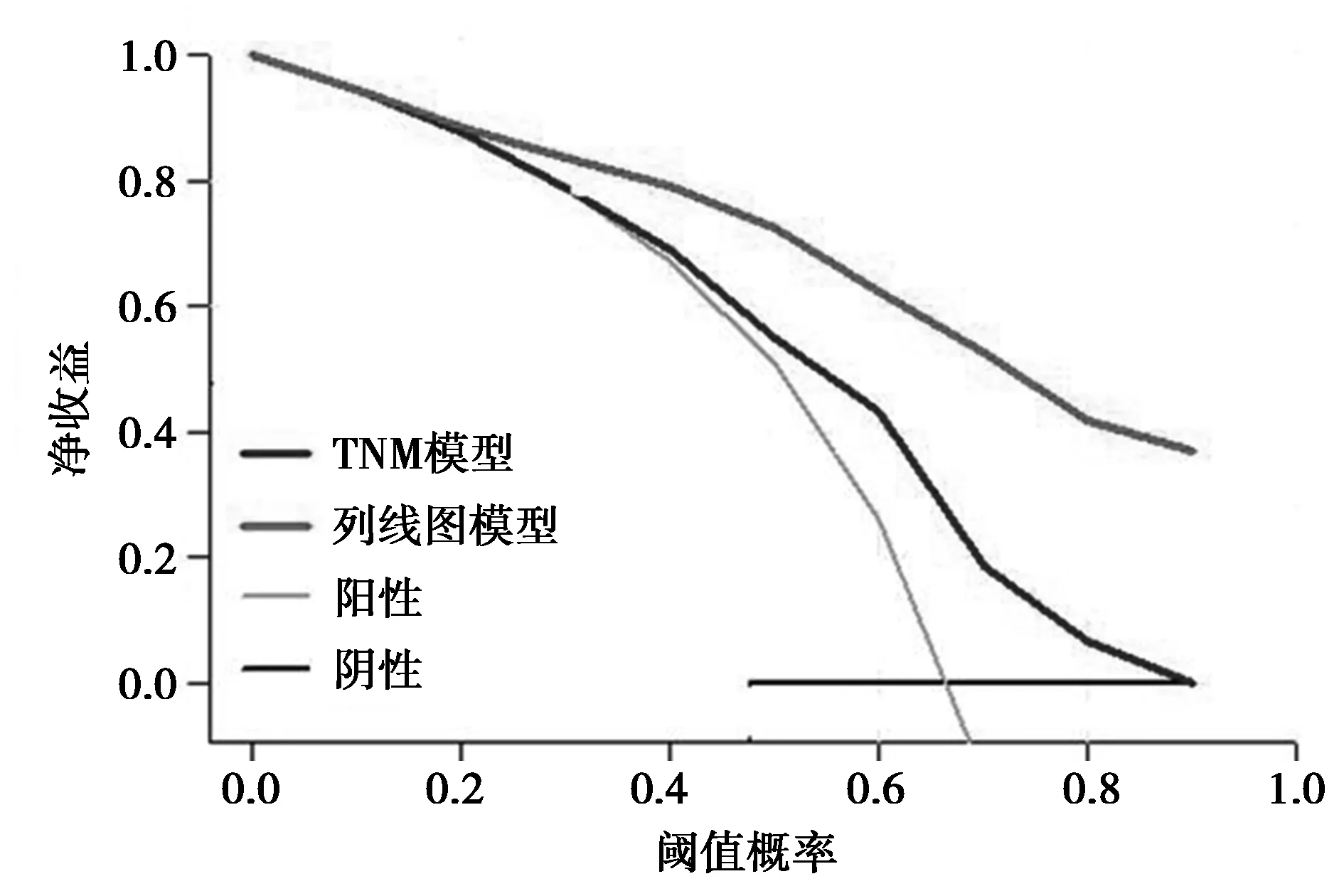

為了比較整入營養指標的預后列線圖與傳統TNM分期預測生存預后的準確性,本文行C-index內部驗證評價:從整個樣本數據庫中進行1 000次重復自助抽樣檢測,并重復評估,在抽樣過程中部分樣本可能被重復抽取,而部分樣本可能一次沒有抽取,最后獲得一致性評價指數C-index,其數值越大,預后預測越準確,結果如下:整入營養指標的預后列線圖預測OS的C-index為0.730(95%CI:0.698~0.762),明顯高于第7版AJCC TNM分期〔C-index為0.628(95%CI:0.594~0.662)〕;另外,校準曲線進一步表明預后列線圖模型和實際觀察值之間存在較好的一致性,見圖3。決策曲線圖也表明,與基于TNM分期的模型相比,列線圖模型預測生存預后具有更佳的凈效益,見圖4。

圖2 術前NRS-2002評分聯合臨床病理因素預測胸段食管鱗癌的總生存率列線圖

圖3 胸段食管鱗癌術后列線圖模型預測5年總生存率的校準曲線

圖4 胸段食管鱗癌術后列線圖模型預測5年總生存率的決策曲線

3 討 論

營養不良在惡性消化道腫瘤患者中普遍存在,并且與生存預后密切相關。Liu等〔13〕研究結果顯示,術前體重下降是胃腺癌患者預后不良的獨立危險因素,尤其對于Ⅲ期疾病患者。另外,大量研究表明,在接受手術治療的食管癌患者中,術前營養狀態差的患者總體預后較差〔14~16〕。

目前臨床根據體格檢查、實驗室指標等結果,評估患者的營養狀況,決定是否實施營養干預,這些指標包括ALB、PAB、Hb等,既往研究表明血液營養指標與腫瘤患者的治療反應性、并發癥的耐受性及長期生存預后存在相關性〔7~10〕,其中,PAB半衰期較短,僅2 d左右,能夠及時反映腫瘤患者近期營養狀況的變化,可作為評價腫瘤患者術前營養狀態的敏感性營養標志物,有研究報道低PAB與非小細胞肺癌(NSCLC)術后早期局部復發和長期生存預后不良密切相關〔17〕;本研究說明術前PAB的不同水平對胸段食管鱗癌的生存預后有預測價值。目前普遍認為低ALB血癥是腫瘤患者預后不良的一個獨立危險因素,Noble等〔18〕對246例胃食管腫瘤患者的研究中發現ALB水平是患者OS和無疾病生存時間的獨立預后因素,而且ALB水平是預測術前新輔助化療療效的最佳營養指標;而Hb是貧血的一個重要指標,Dietl等〔19〕研究發現貧血的腫瘤患者預后較差,且復發的風險較Hb正常的患者明顯增加,而且還有研究證實在單純行局部放療的頭頸部鱗癌患者中,中度貧血是一個獨立的預后不良因素〔20〕。

除了上述血液營養指標外,以病人為主的主觀全面營養評分(PG-SGA)〔21〕和NRS-2002評分〔6〕是目前臨床常用的復合型營養評價工具,但PG-SGA需營養相關專業人員和患者一起進行評估,項目多,花費時間長,目前在國內難以實現。NRS-2002評分簡便易行、操作性強,在篩查存在營養風險的患者及監測營養支持的效果方面具有明顯優勢,其營養風險的陽性檢出率較其他方法高,特異性也較PG-SGA評估更高〔22〕,可以作為一項可靠的營養評估工具。本研究提示術前NRS-2002評分對胸段食管鱗癌患者的生存預后具有指導意義。NRS-2002評分是復合型的營養評價工具,能夠從營養不良的嚴重程度、疾病的嚴重程度及年齡三個方面評估患者的營養狀態,可以減少評價誤差,較為客觀地反映腫瘤患者的營養風險。目前胸段食管鱗癌患者的預后與術前營養狀態密切相關,但具體影響機制仍不十分清楚,推測與以下因素有關:①全身營養不良狀態激活了系統性炎癥反應,導致免疫功能下降〔23〕;②營養不良削弱了宿主的基礎免疫功能,導致術后感染和轉移的概率增加〔24〕;③營養不良引起術后并發癥增加,降低了輔助藥物的治療效果。

可視化醫學列線圖通過整合有統計學意義的臨床病理因素個體化預測患者的生存概率,是一種先進的預后模型,目前多種惡性腫瘤已經制定了列線圖,其預測價值優于傳統的TNM分期,有專家建議將其作為備選方案,甚至是成為一個新的標準〔25〕。本研究表明預測5年生存率的列線圖模型和實際觀察值之間存在高度一致性,決策曲線同樣發現列線圖模型預測生存預后方面比TNM分期具有更佳的臨床獲益。

綜上,整合術前NRS-2002評分的列線圖模型能夠較好地預測胸段食管鱗癌術后患者的生存預后,可以補充當前TNM分期的不足。但本研究的病例數相對較少,且為單中心、回顧性研究,在此基礎上應進一步設計大型前瞻性臨床試驗以進一步驗證。